□ 罗怀臻

戏剧史上总有些经典作品,开掘的不仅是历史的铭记,同时也包含历史的遗忘、历史的忽略。话剧《龙腾伶仃洋》就是这样的作品,这次再看,引发出更多的思考和感慨:

首先,该剧展示了伟大背后的平凡,坚硬背后的柔软。

宏大的叙事中,往往有很多被忽略的声音,这种被忽略的、不被记载的、甚至不被关怀的,才是我们老百姓真正的情怀。当戏剧聚焦在普通人的情感、普通人的人物关系上,包括普通人自然的生理承受力上,就可以让一般观众也能感受到共鸣。

《龙腾伶仃洋》的着力点非常好,从着力于表现人情,到着力于表现人性。你我都看不到120年后的未来,可我们往往为死后才会发生的事而较劲儿,这种精神特别动人。艺术家如果关注到这种层面,宏大史诗的叙述当中就有了鲜活的血肉,它就不是在简单地去提升人的境界,而是打通人的情感。此剧展示了伟大背后的平凡、坚硬背后的柔软、奇迹背后的琐碎,是由平凡的情感与琐碎所构成的一种宏大、传奇和坚硬。

所以,这个戏不但胜在选题宏大,更胜在聚焦深沉,这体现出珠海演艺集团在创作生产上的成熟和睿智,我曾经说他们是平地起高楼,现在看这句话仍然正确。

其次,该剧是属于“大剧院时代”的舞台作品。

过去的那个时代,有很多镜框式舞台的设计,而镜框式舞台的表演搬到大剧院的演剧环境,往往是不自然的。20世纪镜框式舞台形成了一种超越现实的表演,这种必须夸张的表演,在今天的观众面前显得越来越不自然。每每演出一些经典话剧作品,经常会笑场,越是演得沉重、越是演得投入,越有笑场的风险。

既然进入了新时代的演艺空间,就要自觉改造我们20世纪习惯带来的那种表演范儿,要让表演更加自然、更加放松,避免演员的朗诵腔、话剧腔,要让表演就像生活一样呈现在舞台上,这也是此剧成功探索的方向。

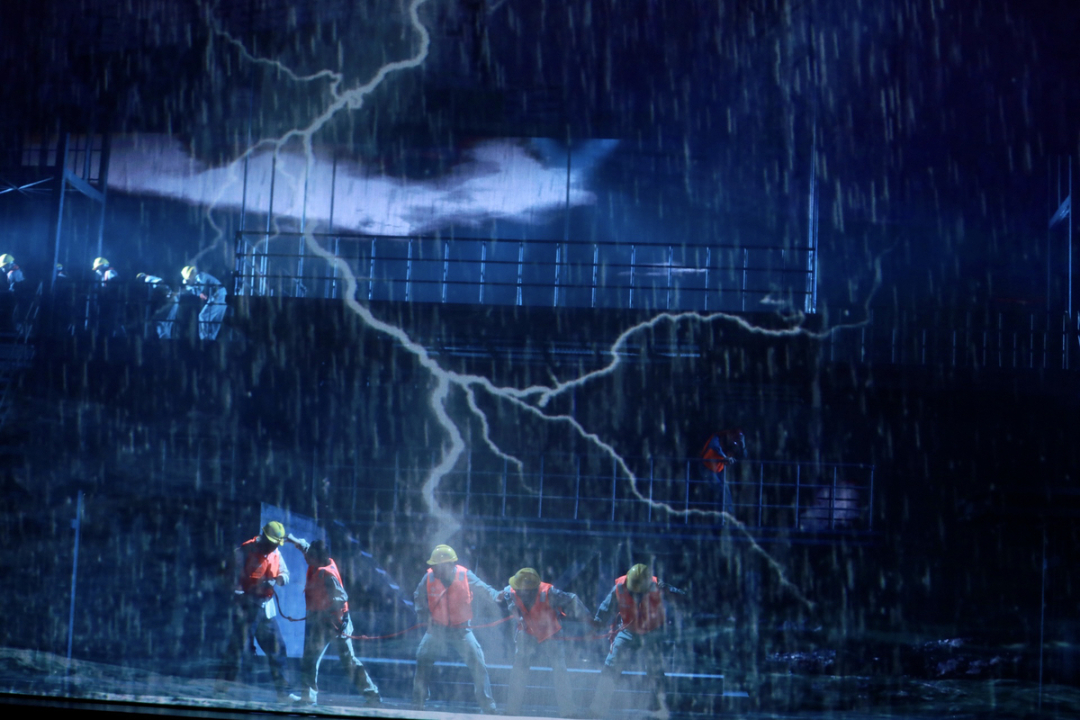

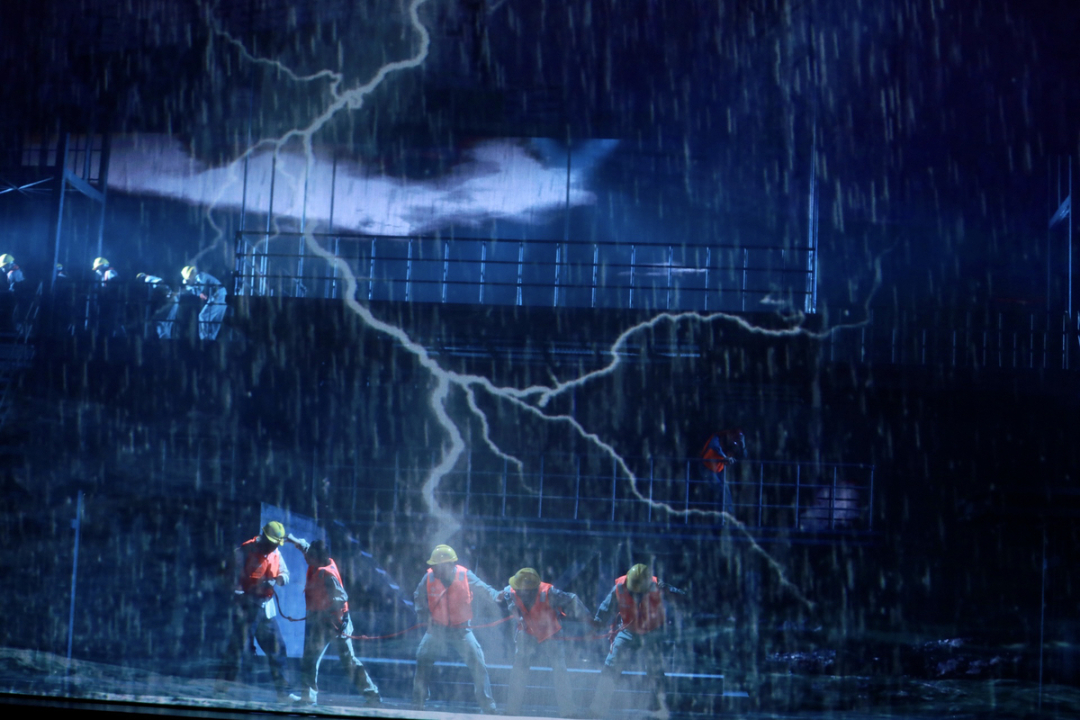

随着人们现在对科技的掌握,对舞台上视觉形象的需求越来越高。舞台设计包括舞台美术,它是一门独立的学科。有些作品可能会烟消云散,但舞台美术不朽,古往今来,有很多经典的舞台美术都保留下来了。《龙腾伶仃洋》就呈现了一台令人叹为观止的舞台设计,让观众身临其境,尤其是舞台上的“海水”,能够让人感受到一种冷的温度感。这是镜框式舞台做不到的,它不是镜框式舞台的作品,也不是小剧场时代的作品,它就是大剧院时代的作品。

话剧《龙腾伶仃洋》是一部全面进入“大剧院时代”的舞台艺术作品,它走出了20世纪100年以来的镜框式舞台,是为当代大剧院度身定做的剧目。通过《龙腾伶仃洋》,我们可以看到,进入大剧院时代,剧场空间更大了,表演却更人性化、更生活化,环境大了,可表演走向了细致化。

第三,该剧追求舞台艺术的综合感受。

进入大剧院时代,要求戏剧作品聚神于一种和谐的表演状态,追求一种舞台艺术独有的综合感受,《龙腾伶仃洋》就有这样的气质,是为这个时代的观众准备的舞台精品。

回顾历史,音乐厅的演出和镜框式舞台的演出有一点像古典艺术,像经典艺术。相反,多维的剧场演出包括大剧院、厅堂、广场、实景一类的演出反而是当代的。我们用了一百年的时间走进西方创建的镜框式舞台,近二十年已经开始自觉地走出,到今天戏剧要建立一部作品的品质,首先要通过舞台艺术的综合感受来建立。

从古希腊时代开始,我们一直在舞台上创作神性的人,我们要把人变成神,这就是一出戏所要做的事情,最后结局就是一个神诞生了,戏剧就成了一个神话的过程。

《龙腾伶仃洋》这样的剧场艺术,它是人化的过程,是当下时代的表演,更强调生活化、强调自然,是把传说中的英雄、生活中的模范,变成活生生的可以产生共鸣、共情的普通人。

珠海演艺集团仅仅成立三年,《龙腾伶仃洋》搬上舞台也只有两年多,却已经形成一个国内比较成熟的创作团队,也让这部作品朝着立得住、留得下的目标不断迈进。珠海文艺的明天,相信已经有了晨曦之势,三年前,我说他们是平地起高楼,今天要说的是,希望他们更上一层楼。

《龙腾伶仃洋》演出剧照

□ 高晓琪

那一年,我16岁,是个青春叛逆懵懂躁动的少年,在拱北中学读高中。老杜33岁,是个意气风发、挥斥方遒的青年,在拱北中学教高中。

那一年,老杜并不叫老杜,甚至有很多人不知道老杜的全名,他因为外表比较“凶悍”、管教非常严厉、嗓门特别洪亮、抓违纪毫不手软而被我们私下称之为“刀仔”(带着“刀”的“靓”仔)。

那一年,老杜是政教处主任,临时来代我们班的语文课,因为是临时代课,所以教我的时间并不长,但对我的影响却一直延续至今。尤其是写作方面,大概就是随了他干脆利落、直击重点的风格。因此,我的语文理所当然是学得最好的。

短暂的“惺惺相惜”之后,取而代之的就是在整个高中时期因为没穿校服、遮挡窗户、抄作业、上课吃东西、课间操不认真等等数不胜数的“劣迹”,在他的大嗓门批评中度过。

“刀仔来了!”这四个字的杀伤力绝对是快、准、狠。无论是吵闹的教室还是扭打在一起的学生,只需一句“刀仔来了”,便可秒静。

后来,我从拱北中学毕业去上大学,老杜也调职去了夏湾中学。再后来,我们的关系由师生逐渐演变成朋友。

有一天,有人问我,听说你和“刀仔”很熟?因为我清楚老杜的行事风格,所以心里一惊,她该不会想托我找老杜办事吧?犹豫片刻回答:他只是教过我,算不上熟。一聊方知,原来是我想多了,人家只是托我吐槽而已。她住在与夏湾中学一墙之隔的小区,老杜每天早上扯着嗓子在大喇叭里开启颇具震撼力的喊叫模式,居民们想多睡一会儿都不行。我无奈告诉对方:“刀仔”性格如此,恨铁不成钢。你要是不让他喊,估计他很快就抑郁了。对方听后果断放弃了。

后来我将此事转述给老杜,老杜呵呵笑了,说不好意思吵到小区居民了,你帮我向你朋友说声对不起,以后尽量避免扰民。此后,我果然没有再听到过类似的“投诉”了。

到我参加工作时,老杜去了远在高栏港的南水中学挂职。有一次闲聊中他感叹:港区的孩子跟市区的孩子没法比,他们获取知识的途径太少了!我说:资金上我未必能帮到你,但家里还有一些藏书,如不嫌弃,我可以捐给学校。老杜大喜。不想我回家后就把这事给忘了,一段时间后,老杜追问我:说好的书呢?我连忙解释已经搜罗出好几百本了,只是还在出差,待回来后就打包给孩子们送去。老杜说那不行,孩子们早就翘首以待了。如方便,我今晚去你家取。我知道老杜不是开玩笑的,于是赶紧委托父母帮忙捆扎。果然,当晚他就吭哧吭哧驱车从南水到唐家湾来取书了。

后来,老杜又调到了艺术高中。他跟我说工作有压力,这是全省第一所纯艺术类的公办高中,要是干不好,上对不起领导,下对不起学生。其实我知道有什么事情能难得住他呢?只不过他是一个理想主义者,做什么事都要求高,总是希望大小事都尽善尽美,其实就是他那“让人讨厌”的责任心在作怪。

老杜全身心办他的艺术高中,我也忙于工作和家庭,我们的联系变成了仅限于每年教师节雷打不动的祝福信息。无论多忙,无论多晚,老杜都会给我回一条信息。

有一次我路过艺术高中,给老杜打电话问是否方便进来?老杜亲自下来把我迎进去,带我逛遍了校园的每一个角落。他满脸骄傲和满足如数家珍地给我介绍:这幅画是哪个孩子画的,现在考到哪所大学去了;这一尊雕塑是哪个孩子做的,现在在什么单位工作;这一架钢琴是哪个孩子弹过的,现在得了什么大奖……我知道,老杜以前那些在我们这一代学生身上没有机会付诸行动的很多想法,现在已经实现在这一代孩子的身上了。

虽然我不是老杜最得意的门生,老杜也不是我求学路上最优秀的老师,但这份亦师亦友亦父的感情,却是独一份。岁月早已将我从泼辣伶俐的小女孩打磨成了端庄贤淑的中年妇女,当年那个扮演恐怖分子的“刀仔”也蜕变成了受孩子们喜爱的“圣诞老人”。在他眼里,我还是从前那个不谙人事的贪玩少年,在我眼里,他还是那个满怀抱负的有志青年。

归去来兮,我们仍是少年!

□ 刘小芳

双流清泰路东边邻近飞机场的那一段,两边都是临时的荒地,到处堆满了碎石,横生着杂草。这是因拆迁形成的,那些曾经建筑房屋用的砖头、石料或木头等,已经被运走,但还残余着很多坚硬而锋利的细小事物,或裸露或埋进泥土,这也是曾经生活中的一部分。

作为公园里的城市,双流最不缺的便是公园,有由十几个公园组合成的公园群,形成公园联盟,八千六百多亩。可以穿林观花赏水,也可以或急或缓地运动。每个公园都安顿着很多人的闲暇时光。只是,相对于那些已经规划建好形成气候的公园,我更偏爱荒芜,偏爱这未定义的地带。

从小区出发,沿街穿过一片水杉林,步行二十来分钟就到了。一些周末的早晨,很多时候,我都在这里漫步或发呆。我的记忆在脚步抵达之前保存着这里曾经的烟火;我的脚步在公路抵达之前,先抵达了那片荒凉。我知道这片荒地的部分前世,仿佛与之关系更深切一些,来这里便是串串门。

越来越喜欢荒芜,喜欢凋零、枯败,喜欢向下的事物,比如枯树、杂草,比如流水、落叶,比如路边一只狗看我的眼神。老人驼背向下的曲线,皱纹向下的蔓延,所有下坠的姿态,让我清晰地看到季节的重量,时间的重量,一切事物都被下拽着。我喜欢拽着下坠的夕阳,在荒芜低处的更低处,敞开自己,混杂其间,安全发酵。

这里最先招待我的是一片沉寂,所有乱石尘土都保持沉默,它们对经历或见证的一切不置一词,风经过这里也不发出一点声响。

在闲置了一段时间后,最先发出动静的是那些草,各种叫不出名字的草。它们从石头下、缝隙中钻出脑袋,舒展腰身,成为这片荒地的主角。一些鸟儿欢唱着赶来祝贺,偶尔还蹿出几只狗或一只猫。后来便零星出现了一小片一小片的菜畦,几溜胡豆,一小撮葱或几行豌豆。有时周末的清晨来看看,用露珠清洗眼睛,用朝霞渲染心情,用一串鸟鸣软化身体里的坚硬或锋利。在腾空身心后,对于“严禁乱倒垃圾”的那张醒目的牌子,我总是羞于直视。

小路变成公路,公路又变成柏油路,今年春夏的时候,这片荒地忽然开了一大片一大片格桑花,据说这里要定义为花园。灿烂的花朵明媚了每一双眼睛,荒地的身份仿佛一下子尊贵起来,很多蝴蝶和蜜蜂纷纷赶来。看飞机的桥头成为了网红打卡点,夏日的晚上沿路成为了热闹的夜市。我知道,灿烂花朵下面,依然是杂乱的碎石,但这不重要,重要的是,这片荒地又安顿了一些人的一些岁月。

这个冬日的一个早上,我再次来到荒地,眼前的一幕让我惊呆了:到处都是菜地,错落有致,荒地全被开垦了出来,格桑花已杳无踪迹。

巴掌大的菜地,东一块西一块,大大小小的几十成百,仿佛大地的补丁,又像精心的绣花。种的大多是小葱、蒜苗等很婉约的菜,偶尔也有豪放一些的一片油菜地。我曾细数过一个两三平方米的菜地,居然种了近二十种菜。边上缀着一排小葱、两蓬豌豆、三窝胡豆,中间穿插着五颗牛皮菜、几株蒜苗、几行莴笋、一小团香菜、一小片红萝卜……眼前那一小片地,让我仿佛看到了一片硕大的田园。这种的哪里是菜?分明是一方田园生活的梦想。

有次恰好碰上一位开荒的老人,他蹲在那里,很认真地一点一点地掏挖着,边挖边把碎石选出来堆在一边。我看了很久,他几乎没有挪动,一直挖着挑选着,碎石太多了!原来要这样精细地剔去那些坚硬,挑出那些锋利,让土回到柔软,才能长出那些小葱。

所有母性的事物,土也好,水也好,都指向柔软,才能生出万物。水硬起来会成为锋利的冰,土硬起来心肠便成为石头。想到这里,我的内心柔软了很多,目光也柔软了很多,我和那位老人聊了起来。原来他年轻时一直在上海上班,在企业里工作几十年,现在退休回来,没有什么朋友,也没有什么兴趣,便在这片荒地上拨弄以便打发时间。这让我再次明白,土地,才是生命永恒的归属,无论是生前还是生后。

荒芜是土地原初的状态,对我们生命是最好的安顿。我突然发现,自己经常来转转,和他一样,都是拓荒者。一者对生活拓荒,一者对心灵拓荒。活着,便是永不停息地将生活土壤中的坚硬与锋利精心挑选出来,保持日子的柔软,保持心灵的柔软,这样的人生才会郁郁葱葱。

□ 孙瀑恩

农历冬月后一直是晴天,太阳把世界照得慵懒,人间的闲情和绸缪被释放出来。蜷缩在屋子里的秘密纷纷曝光:晒被子,晒衣物,晒书刊,晒药材,晒老头,晒老太……小区住户们的情绪一反常态地温和,没再听到过一次因晾衣绳被占用的叫骂,有的只是慢条斯理的招呼与寒暄。这大约是晒了心情的缘故吧!

很久以前就发现,许多经过阳光充分曝晒的食物,无来由地都多出一份恰到好处的鲜香。比如稻谷,只有在阳光下翻晒,才会逐渐呈现出深沉的金黄,散发出特有的清芬。它们的成熟,不能只依赖于秸秆的母体,不能只是在泥土里一味生长,必须独立接受阳光的融陶,为之绵绵注入思想的光芒。

安顺屯堡人家制作的霉豆腐,口感远远胜过那些批量生产的瓶装腐乳,也正是因为多出了充分晾晒这道工序。井水泡豆、老磨推浆制成的白豆腐,切成四方小块,均匀地摆放在竹筛里,坦然领受冬日阳光的加持。光照强烈时,偶见其上水汽蒸腾,很有几分“日暖玉生烟”的况味。

“晒几个太阳”后,再把镀了层阳光的洁白与细腻捂个严实,让诸多美好一起融合发酵,生长出独有的菌丝。稚嫩的豆腐,于是终于变得华发老成,和你我的中年一样,这时就需要高度白酒的浸润了。

制作好的霉豆腐,外枯中膏,黑色花椒粉的包裹下尽是丰满凝脂,紧实,糯滑。拈一箸,附着在筷子上,需要几面吮咂方可嘬尽。味道则鲜馥麻凉,生津适口,咽下后齿颚间依然香气回绕,余味不绝。这余味中总有一丝难以描述的感受,仿佛冬日暖阳下打盹的惬意,那应该是阳光辗转幻化后带来的体验了。这般有经历、有个性的美食,自然而然成了大多数安顺名吃的灵魂调味品:凉拌折耳根、凉拌茄子、蘸椿菜、蘸火锅,包括如今已登上大雅之堂的荞凉粉、素剪粉、小锅凉粉……无不依赖于霉豆腐的协力与擢拔。

扫兴的是,“霉豆腐”这个词也常常被安顺人用来喻指那些运气欠佳的人。尤其是爱打麻将的,博弈前用餐大多不敢食用此物,生怕沾了“霉气”。这简直是对霉豆腐的曲解与亵渎——霉豆腐的“霉”实际上是一种有益菌,它能将豆腐中不易分解的物质分解出来,提高蛋白质和钙质的消化吸收率,同时产生丰富的维生素。当然,最为主要的是:霉豆腐乱头粗服的外表下,满蓄着阳光的能量与芬芳,这,需要慢慢体会,细细品尝。

来,趁着今冬苦寒未至,趁着此刻天日昭彰,我们也出门去,晒晒太阳。

□ 罗怀臻

戏剧史上总有些经典作品,开掘的不仅是历史的铭记,同时也包含历史的遗忘、历史的忽略。话剧《龙腾伶仃洋》就是这样的作品,这次再看,引发出更多的思考和感慨:

首先,该剧展示了伟大背后的平凡,坚硬背后的柔软。

宏大的叙事中,往往有很多被忽略的声音,这种被忽略的、不被记载的、甚至不被关怀的,才是我们老百姓真正的情怀。当戏剧聚焦在普通人的情感、普通人的人物关系上,包括普通人自然的生理承受力上,就可以让一般观众也能感受到共鸣。

《龙腾伶仃洋》的着力点非常好,从着力于表现人情,到着力于表现人性。你我都看不到120年后的未来,可我们往往为死后才会发生的事而较劲儿,这种精神特别动人。艺术家如果关注到这种层面,宏大史诗的叙述当中就有了鲜活的血肉,它就不是在简单地去提升人的境界,而是打通人的情感。此剧展示了伟大背后的平凡、坚硬背后的柔软、奇迹背后的琐碎,是由平凡的情感与琐碎所构成的一种宏大、传奇和坚硬。

所以,这个戏不但胜在选题宏大,更胜在聚焦深沉,这体现出珠海演艺集团在创作生产上的成熟和睿智,我曾经说他们是平地起高楼,现在看这句话仍然正确。

其次,该剧是属于“大剧院时代”的舞台作品。

过去的那个时代,有很多镜框式舞台的设计,而镜框式舞台的表演搬到大剧院的演剧环境,往往是不自然的。20世纪镜框式舞台形成了一种超越现实的表演,这种必须夸张的表演,在今天的观众面前显得越来越不自然。每每演出一些经典话剧作品,经常会笑场,越是演得沉重、越是演得投入,越有笑场的风险。

既然进入了新时代的演艺空间,就要自觉改造我们20世纪习惯带来的那种表演范儿,要让表演更加自然、更加放松,避免演员的朗诵腔、话剧腔,要让表演就像生活一样呈现在舞台上,这也是此剧成功探索的方向。

随着人们现在对科技的掌握,对舞台上视觉形象的需求越来越高。舞台设计包括舞台美术,它是一门独立的学科。有些作品可能会烟消云散,但舞台美术不朽,古往今来,有很多经典的舞台美术都保留下来了。《龙腾伶仃洋》就呈现了一台令人叹为观止的舞台设计,让观众身临其境,尤其是舞台上的“海水”,能够让人感受到一种冷的温度感。这是镜框式舞台做不到的,它不是镜框式舞台的作品,也不是小剧场时代的作品,它就是大剧院时代的作品。

话剧《龙腾伶仃洋》是一部全面进入“大剧院时代”的舞台艺术作品,它走出了20世纪100年以来的镜框式舞台,是为当代大剧院度身定做的剧目。通过《龙腾伶仃洋》,我们可以看到,进入大剧院时代,剧场空间更大了,表演却更人性化、更生活化,环境大了,可表演走向了细致化。

第三,该剧追求舞台艺术的综合感受。

进入大剧院时代,要求戏剧作品聚神于一种和谐的表演状态,追求一种舞台艺术独有的综合感受,《龙腾伶仃洋》就有这样的气质,是为这个时代的观众准备的舞台精品。

回顾历史,音乐厅的演出和镜框式舞台的演出有一点像古典艺术,像经典艺术。相反,多维的剧场演出包括大剧院、厅堂、广场、实景一类的演出反而是当代的。我们用了一百年的时间走进西方创建的镜框式舞台,近二十年已经开始自觉地走出,到今天戏剧要建立一部作品的品质,首先要通过舞台艺术的综合感受来建立。

从古希腊时代开始,我们一直在舞台上创作神性的人,我们要把人变成神,这就是一出戏所要做的事情,最后结局就是一个神诞生了,戏剧就成了一个神话的过程。

《龙腾伶仃洋》这样的剧场艺术,它是人化的过程,是当下时代的表演,更强调生活化、强调自然,是把传说中的英雄、生活中的模范,变成活生生的可以产生共鸣、共情的普通人。

珠海演艺集团仅仅成立三年,《龙腾伶仃洋》搬上舞台也只有两年多,却已经形成一个国内比较成熟的创作团队,也让这部作品朝着立得住、留得下的目标不断迈进。珠海文艺的明天,相信已经有了晨曦之势,三年前,我说他们是平地起高楼,今天要说的是,希望他们更上一层楼。

《龙腾伶仃洋》演出剧照

□ 高晓琪

那一年,我16岁,是个青春叛逆懵懂躁动的少年,在拱北中学读高中。老杜33岁,是个意气风发、挥斥方遒的青年,在拱北中学教高中。

那一年,老杜并不叫老杜,甚至有很多人不知道老杜的全名,他因为外表比较“凶悍”、管教非常严厉、嗓门特别洪亮、抓违纪毫不手软而被我们私下称之为“刀仔”(带着“刀”的“靓”仔)。

那一年,老杜是政教处主任,临时来代我们班的语文课,因为是临时代课,所以教我的时间并不长,但对我的影响却一直延续至今。尤其是写作方面,大概就是随了他干脆利落、直击重点的风格。因此,我的语文理所当然是学得最好的。

短暂的“惺惺相惜”之后,取而代之的就是在整个高中时期因为没穿校服、遮挡窗户、抄作业、上课吃东西、课间操不认真等等数不胜数的“劣迹”,在他的大嗓门批评中度过。

“刀仔来了!”这四个字的杀伤力绝对是快、准、狠。无论是吵闹的教室还是扭打在一起的学生,只需一句“刀仔来了”,便可秒静。

后来,我从拱北中学毕业去上大学,老杜也调职去了夏湾中学。再后来,我们的关系由师生逐渐演变成朋友。

有一天,有人问我,听说你和“刀仔”很熟?因为我清楚老杜的行事风格,所以心里一惊,她该不会想托我找老杜办事吧?犹豫片刻回答:他只是教过我,算不上熟。一聊方知,原来是我想多了,人家只是托我吐槽而已。她住在与夏湾中学一墙之隔的小区,老杜每天早上扯着嗓子在大喇叭里开启颇具震撼力的喊叫模式,居民们想多睡一会儿都不行。我无奈告诉对方:“刀仔”性格如此,恨铁不成钢。你要是不让他喊,估计他很快就抑郁了。对方听后果断放弃了。

后来我将此事转述给老杜,老杜呵呵笑了,说不好意思吵到小区居民了,你帮我向你朋友说声对不起,以后尽量避免扰民。此后,我果然没有再听到过类似的“投诉”了。

到我参加工作时,老杜去了远在高栏港的南水中学挂职。有一次闲聊中他感叹:港区的孩子跟市区的孩子没法比,他们获取知识的途径太少了!我说:资金上我未必能帮到你,但家里还有一些藏书,如不嫌弃,我可以捐给学校。老杜大喜。不想我回家后就把这事给忘了,一段时间后,老杜追问我:说好的书呢?我连忙解释已经搜罗出好几百本了,只是还在出差,待回来后就打包给孩子们送去。老杜说那不行,孩子们早就翘首以待了。如方便,我今晚去你家取。我知道老杜不是开玩笑的,于是赶紧委托父母帮忙捆扎。果然,当晚他就吭哧吭哧驱车从南水到唐家湾来取书了。

后来,老杜又调到了艺术高中。他跟我说工作有压力,这是全省第一所纯艺术类的公办高中,要是干不好,上对不起领导,下对不起学生。其实我知道有什么事情能难得住他呢?只不过他是一个理想主义者,做什么事都要求高,总是希望大小事都尽善尽美,其实就是他那“让人讨厌”的责任心在作怪。

老杜全身心办他的艺术高中,我也忙于工作和家庭,我们的联系变成了仅限于每年教师节雷打不动的祝福信息。无论多忙,无论多晚,老杜都会给我回一条信息。

有一次我路过艺术高中,给老杜打电话问是否方便进来?老杜亲自下来把我迎进去,带我逛遍了校园的每一个角落。他满脸骄傲和满足如数家珍地给我介绍:这幅画是哪个孩子画的,现在考到哪所大学去了;这一尊雕塑是哪个孩子做的,现在在什么单位工作;这一架钢琴是哪个孩子弹过的,现在得了什么大奖……我知道,老杜以前那些在我们这一代学生身上没有机会付诸行动的很多想法,现在已经实现在这一代孩子的身上了。

虽然我不是老杜最得意的门生,老杜也不是我求学路上最优秀的老师,但这份亦师亦友亦父的感情,却是独一份。岁月早已将我从泼辣伶俐的小女孩打磨成了端庄贤淑的中年妇女,当年那个扮演恐怖分子的“刀仔”也蜕变成了受孩子们喜爱的“圣诞老人”。在他眼里,我还是从前那个不谙人事的贪玩少年,在我眼里,他还是那个满怀抱负的有志青年。

归去来兮,我们仍是少年!

□ 刘小芳

双流清泰路东边邻近飞机场的那一段,两边都是临时的荒地,到处堆满了碎石,横生着杂草。这是因拆迁形成的,那些曾经建筑房屋用的砖头、石料或木头等,已经被运走,但还残余着很多坚硬而锋利的细小事物,或裸露或埋进泥土,这也是曾经生活中的一部分。

作为公园里的城市,双流最不缺的便是公园,有由十几个公园组合成的公园群,形成公园联盟,八千六百多亩。可以穿林观花赏水,也可以或急或缓地运动。每个公园都安顿着很多人的闲暇时光。只是,相对于那些已经规划建好形成气候的公园,我更偏爱荒芜,偏爱这未定义的地带。

从小区出发,沿街穿过一片水杉林,步行二十来分钟就到了。一些周末的早晨,很多时候,我都在这里漫步或发呆。我的记忆在脚步抵达之前保存着这里曾经的烟火;我的脚步在公路抵达之前,先抵达了那片荒凉。我知道这片荒地的部分前世,仿佛与之关系更深切一些,来这里便是串串门。

越来越喜欢荒芜,喜欢凋零、枯败,喜欢向下的事物,比如枯树、杂草,比如流水、落叶,比如路边一只狗看我的眼神。老人驼背向下的曲线,皱纹向下的蔓延,所有下坠的姿态,让我清晰地看到季节的重量,时间的重量,一切事物都被下拽着。我喜欢拽着下坠的夕阳,在荒芜低处的更低处,敞开自己,混杂其间,安全发酵。

这里最先招待我的是一片沉寂,所有乱石尘土都保持沉默,它们对经历或见证的一切不置一词,风经过这里也不发出一点声响。

在闲置了一段时间后,最先发出动静的是那些草,各种叫不出名字的草。它们从石头下、缝隙中钻出脑袋,舒展腰身,成为这片荒地的主角。一些鸟儿欢唱着赶来祝贺,偶尔还蹿出几只狗或一只猫。后来便零星出现了一小片一小片的菜畦,几溜胡豆,一小撮葱或几行豌豆。有时周末的清晨来看看,用露珠清洗眼睛,用朝霞渲染心情,用一串鸟鸣软化身体里的坚硬或锋利。在腾空身心后,对于“严禁乱倒垃圾”的那张醒目的牌子,我总是羞于直视。

小路变成公路,公路又变成柏油路,今年春夏的时候,这片荒地忽然开了一大片一大片格桑花,据说这里要定义为花园。灿烂的花朵明媚了每一双眼睛,荒地的身份仿佛一下子尊贵起来,很多蝴蝶和蜜蜂纷纷赶来。看飞机的桥头成为了网红打卡点,夏日的晚上沿路成为了热闹的夜市。我知道,灿烂花朵下面,依然是杂乱的碎石,但这不重要,重要的是,这片荒地又安顿了一些人的一些岁月。

这个冬日的一个早上,我再次来到荒地,眼前的一幕让我惊呆了:到处都是菜地,错落有致,荒地全被开垦了出来,格桑花已杳无踪迹。

巴掌大的菜地,东一块西一块,大大小小的几十成百,仿佛大地的补丁,又像精心的绣花。种的大多是小葱、蒜苗等很婉约的菜,偶尔也有豪放一些的一片油菜地。我曾细数过一个两三平方米的菜地,居然种了近二十种菜。边上缀着一排小葱、两蓬豌豆、三窝胡豆,中间穿插着五颗牛皮菜、几株蒜苗、几行莴笋、一小团香菜、一小片红萝卜……眼前那一小片地,让我仿佛看到了一片硕大的田园。这种的哪里是菜?分明是一方田园生活的梦想。

有次恰好碰上一位开荒的老人,他蹲在那里,很认真地一点一点地掏挖着,边挖边把碎石选出来堆在一边。我看了很久,他几乎没有挪动,一直挖着挑选着,碎石太多了!原来要这样精细地剔去那些坚硬,挑出那些锋利,让土回到柔软,才能长出那些小葱。

所有母性的事物,土也好,水也好,都指向柔软,才能生出万物。水硬起来会成为锋利的冰,土硬起来心肠便成为石头。想到这里,我的内心柔软了很多,目光也柔软了很多,我和那位老人聊了起来。原来他年轻时一直在上海上班,在企业里工作几十年,现在退休回来,没有什么朋友,也没有什么兴趣,便在这片荒地上拨弄以便打发时间。这让我再次明白,土地,才是生命永恒的归属,无论是生前还是生后。

荒芜是土地原初的状态,对我们生命是最好的安顿。我突然发现,自己经常来转转,和他一样,都是拓荒者。一者对生活拓荒,一者对心灵拓荒。活着,便是永不停息地将生活土壤中的坚硬与锋利精心挑选出来,保持日子的柔软,保持心灵的柔软,这样的人生才会郁郁葱葱。

□ 孙瀑恩

农历冬月后一直是晴天,太阳把世界照得慵懒,人间的闲情和绸缪被释放出来。蜷缩在屋子里的秘密纷纷曝光:晒被子,晒衣物,晒书刊,晒药材,晒老头,晒老太……小区住户们的情绪一反常态地温和,没再听到过一次因晾衣绳被占用的叫骂,有的只是慢条斯理的招呼与寒暄。这大约是晒了心情的缘故吧!

很久以前就发现,许多经过阳光充分曝晒的食物,无来由地都多出一份恰到好处的鲜香。比如稻谷,只有在阳光下翻晒,才会逐渐呈现出深沉的金黄,散发出特有的清芬。它们的成熟,不能只依赖于秸秆的母体,不能只是在泥土里一味生长,必须独立接受阳光的融陶,为之绵绵注入思想的光芒。

安顺屯堡人家制作的霉豆腐,口感远远胜过那些批量生产的瓶装腐乳,也正是因为多出了充分晾晒这道工序。井水泡豆、老磨推浆制成的白豆腐,切成四方小块,均匀地摆放在竹筛里,坦然领受冬日阳光的加持。光照强烈时,偶见其上水汽蒸腾,很有几分“日暖玉生烟”的况味。

“晒几个太阳”后,再把镀了层阳光的洁白与细腻捂个严实,让诸多美好一起融合发酵,生长出独有的菌丝。稚嫩的豆腐,于是终于变得华发老成,和你我的中年一样,这时就需要高度白酒的浸润了。

制作好的霉豆腐,外枯中膏,黑色花椒粉的包裹下尽是丰满凝脂,紧实,糯滑。拈一箸,附着在筷子上,需要几面吮咂方可嘬尽。味道则鲜馥麻凉,生津适口,咽下后齿颚间依然香气回绕,余味不绝。这余味中总有一丝难以描述的感受,仿佛冬日暖阳下打盹的惬意,那应该是阳光辗转幻化后带来的体验了。这般有经历、有个性的美食,自然而然成了大多数安顺名吃的灵魂调味品:凉拌折耳根、凉拌茄子、蘸椿菜、蘸火锅,包括如今已登上大雅之堂的荞凉粉、素剪粉、小锅凉粉……无不依赖于霉豆腐的协力与擢拔。

扫兴的是,“霉豆腐”这个词也常常被安顺人用来喻指那些运气欠佳的人。尤其是爱打麻将的,博弈前用餐大多不敢食用此物,生怕沾了“霉气”。这简直是对霉豆腐的曲解与亵渎——霉豆腐的“霉”实际上是一种有益菌,它能将豆腐中不易分解的物质分解出来,提高蛋白质和钙质的消化吸收率,同时产生丰富的维生素。当然,最为主要的是:霉豆腐乱头粗服的外表下,满蓄着阳光的能量与芬芳,这,需要慢慢体会,细细品尝。

来,趁着今冬苦寒未至,趁着此刻天日昭彰,我们也出门去,晒晒太阳。

暂时没有评论