□ 苏 华

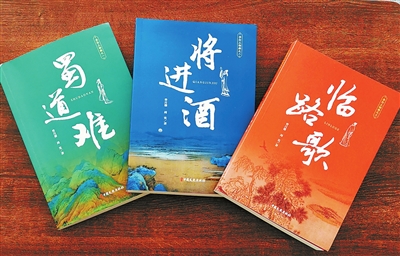

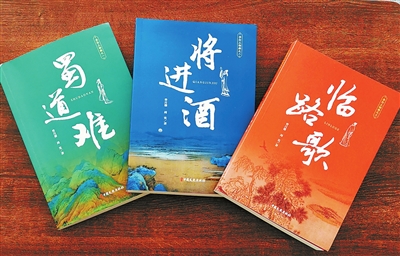

《李白》三部曲:《蜀道难》《将进酒》《临路歌》,曾月郁、周实著,中国文史出版社2023年出版。

新年伊始,网上得知,曾月郁和周实所写的《李白》三部曲《蜀道难》《将进酒》《临路歌》又经中国文史出版社修订出版了。这套书的初版本,我是读过的。记得当年看到封面的折页上赫然写着“一个真实的李白正朝你我走来”,着实让我吃惊不小!李白何许人也?但凡中国人,上至蹒跚的老者,下到牙牙学语的幼童,有谁不知,有谁不会朗朗上口地背上一两首李白的诗?可以说,李白是中国永远的当红明星,穿越时空的腕儿。然而与李白那脍炙人口的诗歌比起来,一个真实的李白到底是什么样的,又有谁知?

对于喜爱传记,尤其是喜爱李白的我来说,王瑶先生写于二十世纪五十年代初期的《李白》(上海人民出版社1954年9月),时至今日仍是一本难得的有关李白生平的普及性读物;王运熙和李宝均的《李白》(上海古籍出版社1979年9月),不少人自然也是读过的。学者左舜生的《略谈李白》(《春风燕子楼——左舜生文史札记》,学林出版社1997年12月),也是很好的。这些读本和类似左舜生的不少研究考证李白的文章,虽不乏精到之处,亦不乏一个超稳定的读者群,但似乎并不为寻常百姓所熟知。因为毕竟是文人间的事,对众多不从事历史研究但爱好文史的人来说,虽然不知,但也没有大碍。倒是冯梦龙《醒世恒言》中的《李太白醉写吓蛮书》,以及抱瓮老人从“三言”“二拍”里选辑的《今古奇观》中的话本小说《李谪仙醉草吓蛮书》,在市井中传布很广。很不过瘾的是,这部短篇小说只是诗仙李白一天生活中的一件平常事,而有关李白的众多传说和许多难解之谜,又是多么让人欲知分晓。当然,有救世心肠,且处无拳无勇地位的学界中人,以学问和学术入手,对历史人物进行倡导和释解,也是极其崇高的一种学术精神。如果没有他们的研究和考证,哪有历史人物这类小说生发的土壤?但问题正如历史学家黎东方所说:“我们所不可不注意的,是学术常由极少数的先知先觉来倡导,而多数的大众未必乐于奉行。”(《我对历史的看法》11页,学林出版社,1997年12月)所以这么多年来,关于李白的研究,虽然不胜枚举,可这种锦绣文章始终在学者自己的视角中转圈。不论国民素质高也好,低也罢,这无论如何也是一件无可奈何的事。现在,由曾月郁、周实将李白这样一个千古人物,从生到死地在文学作品中创作出来,从形式上说,是填补了一个空白;从写得好不好上说,则是一个大的考验。这不光是创作功底厚不厚的事,还有史识和考证,以及有关唐代政治、经济、历史地理沿革、典章、风俗上的靠不靠谱。所以我说,尽管这样的《李白》迟到了,但毕竟在人们的阅读视野中出现了。至少也可以说,长篇历史小说《李白》是一部能让读者与李白同生明月的难得之作。

读曾月郁、周实的《李白》,有一种令人不忍释卷的力量在其内。阅读经验告诉我,一部历史小说能让人从头看到尾,就属不错;读完之后,竟让人去思去想,并产生出许多大而空的情怀,就是一部好的强化小说。要把一个真实的李白,通过小说的虚构和对历史不可杜撰的描写,甚而更重要的是对史实的准确研判,给读者一个入情入理的证实,首先少不了的是要走进创作者自己的心中。也许正是作者有感于这种创作过程中的发现和激动,才充满喜悦并负责任地向读者宣告:“一个真实的李白正朝你我走来!”难道我以前所知道的李白是个不真实的李白?没错。

没看长篇小说《李白》之前,我所知道的李白,至少是个不完整或缺少历史真实感的李白;看完曾月郁、周实的《李白》,我才觉得自己对李白知道的实在太少太少。扩而大之,还觉得整个唐朝之所以诗人辈出,不但是特定的社会背景使然,更是为广泛的政治文化所左右。所谓“李杜文章在,光焰万丈长”,只是韩愈留给后人的一句判词,其实包括李白、杜甫在内的整个唐朝诗人,都毫无例外地卷进了对他们来说比诗歌更高、更为重要的仕途之路。诗歌,只是这些天才们的一种生活记录,而做官、入仕、求道,效忠朝廷,施展自己的文才武略,感遇功名,才是他们一生的真正追求和生活的真实写照。诗名超过功名,那只是李白、杜甫怀才不遇后的身后事。而恰恰是这一点,我以前知道的是少而又少。

一部好的历史小说,往往会让读者随着创作者胸有成竹的叙述,醉心于历史上确有的时间、地点、人物和事件之中;而人物性格描写的精准确切,更是读者感情波澜和爱恨交织起伏的起搏器。创作者如果能将确确凿凿的历史考证和任意为之的创作联想作为底本,所写作品可能就会不胫而走。因为以上三个创作要素曾月郁、周实都已达到,所以,我是很喜爱这部历史人物小说的。我对《李白》三部曲的器重,与一般读者并无大的不同。因为一部真正的艺术作品,终会受到人们的喜爱;反过来说,人们喜爱的艺术作品,也同样会珍视历史和现实的尊严。尤其是当一个创作者的想象力被历史的真实所节制,无法随意奔跑飞翔时,能让读者埋首于历史的感慨和思考之中,发现那个至今为止,只是知道一些支离破碎的人物的全部故事之后。

现在有些不用花钱买书的人,时不时地蒙着眼睛瞎说这本书如何如何空前绝后,那本书怎么怎么绝妙。在这篇文章中,我并不想对《李白》一书的结构、情节、叙事特征,幼稚琐碎地讲述一番,只想把我的读后感如实地告诉读者:《李白》融考证、想象、释析其诗歌与其人生经历和日常生活于一体,将一个板块的浪漫诗人李白,重新嵌入唐风遗韵的历史中间,其人其事写得完全是正道沧桑,颠沛流离,生离死别,一生梦想做官却不得,最终却以诗歌而名世。这不但合乎逻辑,而且是与人物性格相通的。这一部分的描写,据实成分居多;而对其情其欲的描写,则显得分寸不一,似乎还有些自然主义手法的痕迹。当然,创作者这样处理不同的情节,自然有他们的道理和想法。如果论及这种戏剧性的结构,可能会使这部书更加耐人寻味。即便如此,对我来说,这部《李白》也不失为一本引人入胜的人物传记;而对研究李白的学者来说,我想,也是不可多得的且具重要参考价值的一个读本。

尽管《李白》迟到了,但我却是明月腑肠地读了几夜,很是有些感慨,也很想再读一遍,所以也就乐意推荐给有兴趣的读者看看。

□ 林伟光

一

如果要说对我有影响的作家,孙犁是其中较重要者。尤其他晚年的文字,所谓“劫后十种”,我断续购下,一度经常读。

孙犁这些小书,是几个出版社陆续所出,有的印数仅几千册,所以搜购不易,也买不全。幸好后来山东一家出版社全部重出,自己把所欠缺的补全了,终于圆了心愿。后来,虽然购了他的文集,但最常读的还是这些小书。

我之所以喜欢孙犁晚年的文章,就因为“这些老成文字,没有冗笔,不枝蔓,淡淡的情却真诚,文字就得如此明澈干净”。

贾平凹曾说过,很少有人能够把一生的文字,不加删节收录进文集的,孙犁是其中之一。他的文字,收进去丝毫不会损了他的人格。

这充分说明,孙犁不作违心语,敬畏文字,不随风俯仰。他的为人,朴素,低调,甘居一隅,不争,粗蔬淡饭,甘之如饴。他常说,“文人宜散不宜聚”,所在的天津离北京很近,却很少去走动,也很少去看那些已是高官的战友。人谓其狷介,其实是守住自己的初心。记得文章中,他说,午睡后,拿二片面包在炉上烤一下,略有些焦香味,对他而言,已是很满足了。以他的资历,却能如此淡泊,这种反差,正显得其精神高洁。

二

曾见过汪曾祺先生一面,是1996年秋天的事,过了年他就去世了。

在所仰止的作家中,这是唯一得亲炙芬芳的,所以,更加亲切。

印象中,他的眼晴小而亮,贾平凹说他是“文狐”,倒有些像。这亮光当然是睿智。他身上不见拒人千里的架子,很随和,走在大街上,这略驼的老头,也就寻常了。不过,他也有与一般人不同的,会对生活里的一切都感兴趣,不时闪烁顽童般的纯真。

这个老头,没有特别的。但他的文章好,我觉得论白话文的好,汪曾祺可以算一流的人物。朴素而平白的文字,却妙而传神。他不造作,好像很随意,信笔而写去,摇曳而美。不知他是怎么做到的。

白话文怎么写得好?其实,百多年来诸位先贤都在尝试,各有贡献;不过,论成熟而自然,我觉得当数汪曾祺,比他所推崇的废名、沈从文都写得好,比同时代的不少作家都好。

汪曾祺名世的是小说,小说散文写法,散散淡淡,没有大起伏,不追求悬念,造出一种诗的意境,很美。不过,我更喜欢他的散文。小说与散文有时没有刻意分开,就那么写去,却引人入胜。你说他的魅力在哪儿?故事?没有特别的。文字?倒是真的好。没有惊人句,句句平常极了,可是组成篇篇文章,读去就是有味道。你也不能说出好在哪里,却就是感觉好。

孙犁的文章也好,也朴素,但与汪曾祺的文章,却还是有不同。他们都善写水,也善写女性妩媚之美,不过,孙犁是朴素里带着一种朴厚的乡土气息;汪曾祺呢,却有名士气,平白的文字中多了些机智和洒脱。有时,孙犁过于执着,文字中不免就有些辣味,而汪曾祺却是随遇而安,更多了洞明世事之后的平和。

他们活在同一个时代,好像没有过多的交集。生活与阅历的不同,使他们的文字风格也相异,一如菊之淡,一似梅之逸。人生各有其轨迹,文章也是各展其美的。

三

小杜即杜牧,这是相对于另一位杜先生杜甫而言的。

记得小杜先生有两句诗很出名:“十年一觉扬州梦,赢得青楼薄倖名。”当然作诗可以有所夸张,但古人并不像今人,上青楼买笑并不丢人,好像还是名士之风流呢。

小杜就大胆地写进诗里,博了个风流姿态。后来宋代的姜白石,词中也有“小红低唱我吹箫”句,都是一样的姿态,这是古今人的生活态度不同,如此而已。但是小杜读的书多,见识也高,风流而不卑污,即俗话说的“风流而不下流”,在冶荡的外表下,却有让人景仰的风骨。在《樊川文集》中,他在给友人的信中多次强调自己:“嗜酒,贪睡,好读书”。但似乎贪杯者并非如寻常的求得一醉,或者是他对时风不满,不愿同流合污,借酒以遁的方式,这一点似乎已有晋代的阮嗣宗先生的先例在了。

如何见得小杜对当时时风的不满呢?有他的信作证明,在《上池州李使君》书中有:“知邪柔利己,偷苟谗谄,可以进取,知之而不能行之。非不能行之,抑复见恶之,不能忍一同坐与之交语。故有知之者,有怒之者,怒不附己者,怒不恬言柔舌道真盛美者,怒守直道而违己者。”此语,令我心有戚戚也,对所瞧不起的,甚至连同坐说话都不愿意,由此可见小杜的狷介性情。

非虚构的开口与奇点

——读蒋蓝新著《蜀人记》

□ 凸 凹

早年的蒋蓝,除淬炼短蛇一样硬朗、柔曼和咄咄逼人的先锋诗艺外,主要在散文、随笔、新散文、思想随笔之间周旋,并迅速扳正和择定“思想随笔”为自己的创作脉线。这是蒋蓝在青春时期对“青春写作”的理性而绝对地撇清与反动。蹚过青年与中年中间带“田野考察”的界河后,他开始迅速撤回、收缩,从广大的地域和书目撤回,从无边的主旨和题材撤回,从浩瀚的星空和空茫撤回,将自己的身体、心力、思想和笔记本,收缩到对“蜀地时间”这一极端边地的碾压、撕咬、反刍和片断式的整体呈现,收缩到以“蜀地时间”为案例的对非虚构文体从理论到实践的厘清、重建和大体量的高举高打。《蜀人记》(四川人民出版社2021年6月)的诞生,正是构成并狠狠加持这个行动的又一记闷声闷气的响亮重锤。常识是,同等付出铸就的等同质量与能量,越是收缩,越是隐忍、吊诡、困难和危险,越是具有高密度、高能级,以及凌厉、突然的爆破力与冲袭力。

《蜀人记》既是作者大量寻找、大量行走、大量采访、大量阅思的独特产物,亦是作者集真实性、艺木性与思想性于一体,熔散文、随笔、小说、诗歌、新闻、访谈、评论等文体于一炉的一宗为个人存在与价值画像的文学事件。姑且不提著文的态度有多诚实,水平有多高,仅就作者蒋蓝的身份和人生阅历、个体经验而言,没有诗人、随笔作家、记者、田野考察者以及早年练家子、野外采盐人、文化研究员等角色的并轨与合流,不可能揽获此项非虚构事功。可以认为,博学博物的蒋蓝,他天生和后天自带的身体时间与身体腾挪,也是一座博物馆。能把非虚构这件活干漂亮的作家,恐怕为数不多。

《蜀人记》开口呈现的,既是提供书写个人命运式态与生命诉求的非虚构文学标本,又是叙述十三类张扬个性、不屈服命运的绝地奋斗与豹变超拔的人生故事。她告诉读者,书中给出的十多个奇人的十多条路,未必有一条适合你,但每一条路上一定有一人在等着你,给你一把打开新天地机栝的钥匙,让你领到一份适合你的阳光、能量与正解。写个人的文体很多,通讯、报告文学、随笔、传记、诗歌和小说等,都可以。蒋蓝的独特之处是,一开口,既完全区别于这些文体,又在文学性、思想性与非虚构性交媾出的陌生性上,从另一向径高于这些文体。这个就是蒋蓝的现身说法,别人不方便复制与模仿的。

一般而言,写人物开篇,多半从事主的出生起笔,顺时间河流而下,于激昂处或断流处收笔。但编入《蜀人记》的十三件作品,却有十三个开篇,十三种切口。

在高山玫瑰种植人陈望慧那里,是一觉醒来,想起自己的梦,望见窗外的夹金山,而玫瑰在回忆中初绽。在制琴大师何夕瑞那里,是“我”从川音敖院长口中,非常惊讶地得到文章主角已于前天离世的消息。在重度残疾女诗人赖雨那里,是“我”在书房为父亲上香,从一个逝者,想到另一个逝者。在漂流者冯春那里,是对长漂往事的叩访与追问。在牧虫人高叔先那里,是将邛崃、卓文君、司马相如、天台山顺序道来。在重生于地震废墟中的作家李西闽那里,是“我”与来川报恩的主角喝酒。在女作家何洁那里,是诗人魏志远邀“我”去青峰书院拜谒女主。在铸剑师龙志成那里,是对鲁迅高文《铸剑》的让道。在自贡制扇家族龚氏那里,是对苏轼咏竹诗的推崇。在守诺人何玉涛那里,是“我”看见他身穿制服在政务窗口忙碌。在画家陈子庄那里,是弟子王发强对往事的悠悠叨念……

进入切口后,蒋蓝的叙述呈跳蚤式前行或后退,左右也无需逢源,总之完全不按时空伴随的牌局出牌。其结构也不是对句式和语汇持续的自始至终的码砌,而是以碎片、切片结句成片断,用一个又一个片断去实现事主生命的断代史。蒋蓝一路上深耕细作的撒手锏,是议言的发明与制造,细节的发现与凿錾。或抽丝剥茧,或织丝成茧,举重若轻,举轻若重,无不进出有据,言之有器物,论之有锦绣,每见洞天与飞地。而那些怀揣动词词性的细节,则像一枚枚铆钉,把造句、情感与思想,钉在了对人的尊重和对大地的躬身致敬上,钉在了非虚构的肺部尤其发声部。

本人自以为对蜀事知之甚多,但书中的十几位奇人,除认识陈望慧、何洁、李西闽三位外,大多从未与闻,由此可知蒋蓝掌握的资源有多广博。蒋蓝不仅掌握的资源多,还总能将文章单位体量里的信息量做到最大化。

如果说蒋蓝开口的腔调与言路有颜色,那一定是蓝色——蒋氏蓝。

空间和时间具有无限曲率的一点,空间和时间在该处完结,物理上把这个存在又不存在的点,称为奇点。宇宙必须开始于一个奇点,即爆炸宇宙论所论述的宇宙“大爆炸”起始点。我以为,蒋蓝的非虚构,正是将一个广大的存在,代入一条又一条幽径的微积分,一扇又一扇窄门的算式,而那孔九曲十八弯、訇然大开的出口,正是其写作野心与打开读者阅思洞天的奇点。

作者:冯骥才

内容简介:天津卫本是水陆码头,居民五方杂处,性格迥然相异。然燕赵故地,血气刚烈;水咸土碱,风习强悍。近百余年来,举凡中华大灾大难,无不首当其冲,因生出各种怪异人物,既在显耀上层,更在市井民间。2022年,冯骥才新作“俗世奇人”系列小说十八篇,并亲自绘制插图二十二幅,集成即将与广大读者见面的《俗世奇人新增本》。

出版时间:2023年1月

□ 苏 华

《李白》三部曲:《蜀道难》《将进酒》《临路歌》,曾月郁、周实著,中国文史出版社2023年出版。

新年伊始,网上得知,曾月郁和周实所写的《李白》三部曲《蜀道难》《将进酒》《临路歌》又经中国文史出版社修订出版了。这套书的初版本,我是读过的。记得当年看到封面的折页上赫然写着“一个真实的李白正朝你我走来”,着实让我吃惊不小!李白何许人也?但凡中国人,上至蹒跚的老者,下到牙牙学语的幼童,有谁不知,有谁不会朗朗上口地背上一两首李白的诗?可以说,李白是中国永远的当红明星,穿越时空的腕儿。然而与李白那脍炙人口的诗歌比起来,一个真实的李白到底是什么样的,又有谁知?

对于喜爱传记,尤其是喜爱李白的我来说,王瑶先生写于二十世纪五十年代初期的《李白》(上海人民出版社1954年9月),时至今日仍是一本难得的有关李白生平的普及性读物;王运熙和李宝均的《李白》(上海古籍出版社1979年9月),不少人自然也是读过的。学者左舜生的《略谈李白》(《春风燕子楼——左舜生文史札记》,学林出版社1997年12月),也是很好的。这些读本和类似左舜生的不少研究考证李白的文章,虽不乏精到之处,亦不乏一个超稳定的读者群,但似乎并不为寻常百姓所熟知。因为毕竟是文人间的事,对众多不从事历史研究但爱好文史的人来说,虽然不知,但也没有大碍。倒是冯梦龙《醒世恒言》中的《李太白醉写吓蛮书》,以及抱瓮老人从“三言”“二拍”里选辑的《今古奇观》中的话本小说《李谪仙醉草吓蛮书》,在市井中传布很广。很不过瘾的是,这部短篇小说只是诗仙李白一天生活中的一件平常事,而有关李白的众多传说和许多难解之谜,又是多么让人欲知分晓。当然,有救世心肠,且处无拳无勇地位的学界中人,以学问和学术入手,对历史人物进行倡导和释解,也是极其崇高的一种学术精神。如果没有他们的研究和考证,哪有历史人物这类小说生发的土壤?但问题正如历史学家黎东方所说:“我们所不可不注意的,是学术常由极少数的先知先觉来倡导,而多数的大众未必乐于奉行。”(《我对历史的看法》11页,学林出版社,1997年12月)所以这么多年来,关于李白的研究,虽然不胜枚举,可这种锦绣文章始终在学者自己的视角中转圈。不论国民素质高也好,低也罢,这无论如何也是一件无可奈何的事。现在,由曾月郁、周实将李白这样一个千古人物,从生到死地在文学作品中创作出来,从形式上说,是填补了一个空白;从写得好不好上说,则是一个大的考验。这不光是创作功底厚不厚的事,还有史识和考证,以及有关唐代政治、经济、历史地理沿革、典章、风俗上的靠不靠谱。所以我说,尽管这样的《李白》迟到了,但毕竟在人们的阅读视野中出现了。至少也可以说,长篇历史小说《李白》是一部能让读者与李白同生明月的难得之作。

读曾月郁、周实的《李白》,有一种令人不忍释卷的力量在其内。阅读经验告诉我,一部历史小说能让人从头看到尾,就属不错;读完之后,竟让人去思去想,并产生出许多大而空的情怀,就是一部好的强化小说。要把一个真实的李白,通过小说的虚构和对历史不可杜撰的描写,甚而更重要的是对史实的准确研判,给读者一个入情入理的证实,首先少不了的是要走进创作者自己的心中。也许正是作者有感于这种创作过程中的发现和激动,才充满喜悦并负责任地向读者宣告:“一个真实的李白正朝你我走来!”难道我以前所知道的李白是个不真实的李白?没错。

没看长篇小说《李白》之前,我所知道的李白,至少是个不完整或缺少历史真实感的李白;看完曾月郁、周实的《李白》,我才觉得自己对李白知道的实在太少太少。扩而大之,还觉得整个唐朝之所以诗人辈出,不但是特定的社会背景使然,更是为广泛的政治文化所左右。所谓“李杜文章在,光焰万丈长”,只是韩愈留给后人的一句判词,其实包括李白、杜甫在内的整个唐朝诗人,都毫无例外地卷进了对他们来说比诗歌更高、更为重要的仕途之路。诗歌,只是这些天才们的一种生活记录,而做官、入仕、求道,效忠朝廷,施展自己的文才武略,感遇功名,才是他们一生的真正追求和生活的真实写照。诗名超过功名,那只是李白、杜甫怀才不遇后的身后事。而恰恰是这一点,我以前知道的是少而又少。

一部好的历史小说,往往会让读者随着创作者胸有成竹的叙述,醉心于历史上确有的时间、地点、人物和事件之中;而人物性格描写的精准确切,更是读者感情波澜和爱恨交织起伏的起搏器。创作者如果能将确确凿凿的历史考证和任意为之的创作联想作为底本,所写作品可能就会不胫而走。因为以上三个创作要素曾月郁、周实都已达到,所以,我是很喜爱这部历史人物小说的。我对《李白》三部曲的器重,与一般读者并无大的不同。因为一部真正的艺术作品,终会受到人们的喜爱;反过来说,人们喜爱的艺术作品,也同样会珍视历史和现实的尊严。尤其是当一个创作者的想象力被历史的真实所节制,无法随意奔跑飞翔时,能让读者埋首于历史的感慨和思考之中,发现那个至今为止,只是知道一些支离破碎的人物的全部故事之后。

现在有些不用花钱买书的人,时不时地蒙着眼睛瞎说这本书如何如何空前绝后,那本书怎么怎么绝妙。在这篇文章中,我并不想对《李白》一书的结构、情节、叙事特征,幼稚琐碎地讲述一番,只想把我的读后感如实地告诉读者:《李白》融考证、想象、释析其诗歌与其人生经历和日常生活于一体,将一个板块的浪漫诗人李白,重新嵌入唐风遗韵的历史中间,其人其事写得完全是正道沧桑,颠沛流离,生离死别,一生梦想做官却不得,最终却以诗歌而名世。这不但合乎逻辑,而且是与人物性格相通的。这一部分的描写,据实成分居多;而对其情其欲的描写,则显得分寸不一,似乎还有些自然主义手法的痕迹。当然,创作者这样处理不同的情节,自然有他们的道理和想法。如果论及这种戏剧性的结构,可能会使这部书更加耐人寻味。即便如此,对我来说,这部《李白》也不失为一本引人入胜的人物传记;而对研究李白的学者来说,我想,也是不可多得的且具重要参考价值的一个读本。

尽管《李白》迟到了,但我却是明月腑肠地读了几夜,很是有些感慨,也很想再读一遍,所以也就乐意推荐给有兴趣的读者看看。

□ 林伟光

一

如果要说对我有影响的作家,孙犁是其中较重要者。尤其他晚年的文字,所谓“劫后十种”,我断续购下,一度经常读。

孙犁这些小书,是几个出版社陆续所出,有的印数仅几千册,所以搜购不易,也买不全。幸好后来山东一家出版社全部重出,自己把所欠缺的补全了,终于圆了心愿。后来,虽然购了他的文集,但最常读的还是这些小书。

我之所以喜欢孙犁晚年的文章,就因为“这些老成文字,没有冗笔,不枝蔓,淡淡的情却真诚,文字就得如此明澈干净”。

贾平凹曾说过,很少有人能够把一生的文字,不加删节收录进文集的,孙犁是其中之一。他的文字,收进去丝毫不会损了他的人格。

这充分说明,孙犁不作违心语,敬畏文字,不随风俯仰。他的为人,朴素,低调,甘居一隅,不争,粗蔬淡饭,甘之如饴。他常说,“文人宜散不宜聚”,所在的天津离北京很近,却很少去走动,也很少去看那些已是高官的战友。人谓其狷介,其实是守住自己的初心。记得文章中,他说,午睡后,拿二片面包在炉上烤一下,略有些焦香味,对他而言,已是很满足了。以他的资历,却能如此淡泊,这种反差,正显得其精神高洁。

二

曾见过汪曾祺先生一面,是1996年秋天的事,过了年他就去世了。

在所仰止的作家中,这是唯一得亲炙芬芳的,所以,更加亲切。

印象中,他的眼晴小而亮,贾平凹说他是“文狐”,倒有些像。这亮光当然是睿智。他身上不见拒人千里的架子,很随和,走在大街上,这略驼的老头,也就寻常了。不过,他也有与一般人不同的,会对生活里的一切都感兴趣,不时闪烁顽童般的纯真。

这个老头,没有特别的。但他的文章好,我觉得论白话文的好,汪曾祺可以算一流的人物。朴素而平白的文字,却妙而传神。他不造作,好像很随意,信笔而写去,摇曳而美。不知他是怎么做到的。

白话文怎么写得好?其实,百多年来诸位先贤都在尝试,各有贡献;不过,论成熟而自然,我觉得当数汪曾祺,比他所推崇的废名、沈从文都写得好,比同时代的不少作家都好。

汪曾祺名世的是小说,小说散文写法,散散淡淡,没有大起伏,不追求悬念,造出一种诗的意境,很美。不过,我更喜欢他的散文。小说与散文有时没有刻意分开,就那么写去,却引人入胜。你说他的魅力在哪儿?故事?没有特别的。文字?倒是真的好。没有惊人句,句句平常极了,可是组成篇篇文章,读去就是有味道。你也不能说出好在哪里,却就是感觉好。

孙犁的文章也好,也朴素,但与汪曾祺的文章,却还是有不同。他们都善写水,也善写女性妩媚之美,不过,孙犁是朴素里带着一种朴厚的乡土气息;汪曾祺呢,却有名士气,平白的文字中多了些机智和洒脱。有时,孙犁过于执着,文字中不免就有些辣味,而汪曾祺却是随遇而安,更多了洞明世事之后的平和。

他们活在同一个时代,好像没有过多的交集。生活与阅历的不同,使他们的文字风格也相异,一如菊之淡,一似梅之逸。人生各有其轨迹,文章也是各展其美的。

三

小杜即杜牧,这是相对于另一位杜先生杜甫而言的。

记得小杜先生有两句诗很出名:“十年一觉扬州梦,赢得青楼薄倖名。”当然作诗可以有所夸张,但古人并不像今人,上青楼买笑并不丢人,好像还是名士之风流呢。

小杜就大胆地写进诗里,博了个风流姿态。后来宋代的姜白石,词中也有“小红低唱我吹箫”句,都是一样的姿态,这是古今人的生活态度不同,如此而已。但是小杜读的书多,见识也高,风流而不卑污,即俗话说的“风流而不下流”,在冶荡的外表下,却有让人景仰的风骨。在《樊川文集》中,他在给友人的信中多次强调自己:“嗜酒,贪睡,好读书”。但似乎贪杯者并非如寻常的求得一醉,或者是他对时风不满,不愿同流合污,借酒以遁的方式,这一点似乎已有晋代的阮嗣宗先生的先例在了。

如何见得小杜对当时时风的不满呢?有他的信作证明,在《上池州李使君》书中有:“知邪柔利己,偷苟谗谄,可以进取,知之而不能行之。非不能行之,抑复见恶之,不能忍一同坐与之交语。故有知之者,有怒之者,怒不附己者,怒不恬言柔舌道真盛美者,怒守直道而违己者。”此语,令我心有戚戚也,对所瞧不起的,甚至连同坐说话都不愿意,由此可见小杜的狷介性情。

非虚构的开口与奇点

——读蒋蓝新著《蜀人记》

□ 凸 凹

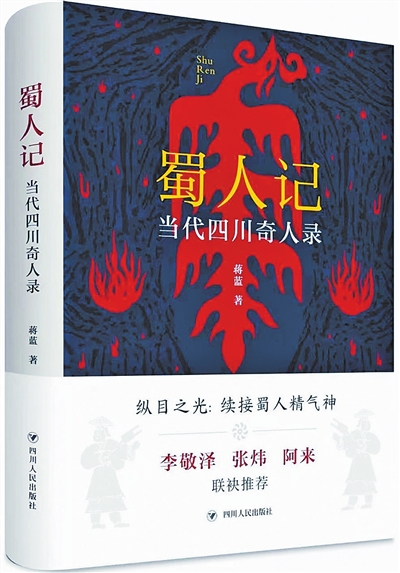

早年的蒋蓝,除淬炼短蛇一样硬朗、柔曼和咄咄逼人的先锋诗艺外,主要在散文、随笔、新散文、思想随笔之间周旋,并迅速扳正和择定“思想随笔”为自己的创作脉线。这是蒋蓝在青春时期对“青春写作”的理性而绝对地撇清与反动。蹚过青年与中年中间带“田野考察”的界河后,他开始迅速撤回、收缩,从广大的地域和书目撤回,从无边的主旨和题材撤回,从浩瀚的星空和空茫撤回,将自己的身体、心力、思想和笔记本,收缩到对“蜀地时间”这一极端边地的碾压、撕咬、反刍和片断式的整体呈现,收缩到以“蜀地时间”为案例的对非虚构文体从理论到实践的厘清、重建和大体量的高举高打。《蜀人记》(四川人民出版社2021年6月)的诞生,正是构成并狠狠加持这个行动的又一记闷声闷气的响亮重锤。常识是,同等付出铸就的等同质量与能量,越是收缩,越是隐忍、吊诡、困难和危险,越是具有高密度、高能级,以及凌厉、突然的爆破力与冲袭力。

《蜀人记》既是作者大量寻找、大量行走、大量采访、大量阅思的独特产物,亦是作者集真实性、艺木性与思想性于一体,熔散文、随笔、小说、诗歌、新闻、访谈、评论等文体于一炉的一宗为个人存在与价值画像的文学事件。姑且不提著文的态度有多诚实,水平有多高,仅就作者蒋蓝的身份和人生阅历、个体经验而言,没有诗人、随笔作家、记者、田野考察者以及早年练家子、野外采盐人、文化研究员等角色的并轨与合流,不可能揽获此项非虚构事功。可以认为,博学博物的蒋蓝,他天生和后天自带的身体时间与身体腾挪,也是一座博物馆。能把非虚构这件活干漂亮的作家,恐怕为数不多。

《蜀人记》开口呈现的,既是提供书写个人命运式态与生命诉求的非虚构文学标本,又是叙述十三类张扬个性、不屈服命运的绝地奋斗与豹变超拔的人生故事。她告诉读者,书中给出的十多个奇人的十多条路,未必有一条适合你,但每一条路上一定有一人在等着你,给你一把打开新天地机栝的钥匙,让你领到一份适合你的阳光、能量与正解。写个人的文体很多,通讯、报告文学、随笔、传记、诗歌和小说等,都可以。蒋蓝的独特之处是,一开口,既完全区别于这些文体,又在文学性、思想性与非虚构性交媾出的陌生性上,从另一向径高于这些文体。这个就是蒋蓝的现身说法,别人不方便复制与模仿的。

一般而言,写人物开篇,多半从事主的出生起笔,顺时间河流而下,于激昂处或断流处收笔。但编入《蜀人记》的十三件作品,却有十三个开篇,十三种切口。

在高山玫瑰种植人陈望慧那里,是一觉醒来,想起自己的梦,望见窗外的夹金山,而玫瑰在回忆中初绽。在制琴大师何夕瑞那里,是“我”从川音敖院长口中,非常惊讶地得到文章主角已于前天离世的消息。在重度残疾女诗人赖雨那里,是“我”在书房为父亲上香,从一个逝者,想到另一个逝者。在漂流者冯春那里,是对长漂往事的叩访与追问。在牧虫人高叔先那里,是将邛崃、卓文君、司马相如、天台山顺序道来。在重生于地震废墟中的作家李西闽那里,是“我”与来川报恩的主角喝酒。在女作家何洁那里,是诗人魏志远邀“我”去青峰书院拜谒女主。在铸剑师龙志成那里,是对鲁迅高文《铸剑》的让道。在自贡制扇家族龚氏那里,是对苏轼咏竹诗的推崇。在守诺人何玉涛那里,是“我”看见他身穿制服在政务窗口忙碌。在画家陈子庄那里,是弟子王发强对往事的悠悠叨念……

进入切口后,蒋蓝的叙述呈跳蚤式前行或后退,左右也无需逢源,总之完全不按时空伴随的牌局出牌。其结构也不是对句式和语汇持续的自始至终的码砌,而是以碎片、切片结句成片断,用一个又一个片断去实现事主生命的断代史。蒋蓝一路上深耕细作的撒手锏,是议言的发明与制造,细节的发现与凿錾。或抽丝剥茧,或织丝成茧,举重若轻,举轻若重,无不进出有据,言之有器物,论之有锦绣,每见洞天与飞地。而那些怀揣动词词性的细节,则像一枚枚铆钉,把造句、情感与思想,钉在了对人的尊重和对大地的躬身致敬上,钉在了非虚构的肺部尤其发声部。

本人自以为对蜀事知之甚多,但书中的十几位奇人,除认识陈望慧、何洁、李西闽三位外,大多从未与闻,由此可知蒋蓝掌握的资源有多广博。蒋蓝不仅掌握的资源多,还总能将文章单位体量里的信息量做到最大化。

如果说蒋蓝开口的腔调与言路有颜色,那一定是蓝色——蒋氏蓝。

空间和时间具有无限曲率的一点,空间和时间在该处完结,物理上把这个存在又不存在的点,称为奇点。宇宙必须开始于一个奇点,即爆炸宇宙论所论述的宇宙“大爆炸”起始点。我以为,蒋蓝的非虚构,正是将一个广大的存在,代入一条又一条幽径的微积分,一扇又一扇窄门的算式,而那孔九曲十八弯、訇然大开的出口,正是其写作野心与打开读者阅思洞天的奇点。

作者:冯骥才

内容简介:天津卫本是水陆码头,居民五方杂处,性格迥然相异。然燕赵故地,血气刚烈;水咸土碱,风习强悍。近百余年来,举凡中华大灾大难,无不首当其冲,因生出各种怪异人物,既在显耀上层,更在市井民间。2022年,冯骥才新作“俗世奇人”系列小说十八篇,并亲自绘制插图二十二幅,集成即将与广大读者见面的《俗世奇人新增本》。

出版时间:2023年1月

暂时没有评论