1957年11月28日生于安徽怀宁,1982年毕业于安徽大学。当代著名作家、剧作家、影视导演,现居安庆。主要文学作品有长篇小说《日晕》《风》《独白与手势》等。作品曾多次获奖,并被译介为多种文字。 话剧作品有《地下》《合同婚姻》等,多次获奖。自编自导的长篇电视剧有《五号特工组》《海狼行动》《惊天阴谋》《粉墨》等。闲时习画。

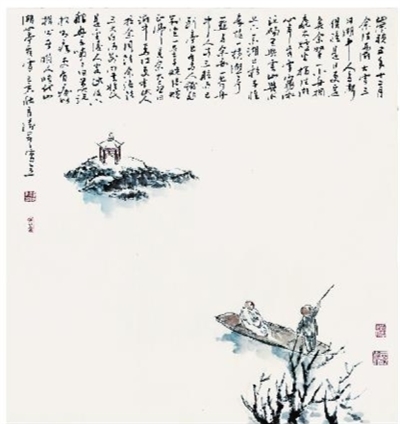

湖心亭看雪(国画) 潘军 作品

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

——张岱《湖心亭看雪》

丁酉年正月初五,我离开京城回故里安庆。之前已在长江边上购下一处房产,以三楼作为自己的工作区域,书房画室各一,斋号:泊心堂。画室的外面原是一处大露台,后来改造成敞亮的阳光房兼茶室。工作间歇,便站在这里,眼前的风景即是大江一横,水天一色,江南峰峦一带,江面帆樯几点——这“泊心堂望江”不禁让我想起张岱的《湖心亭看雪》。这一细节,后来就写进了小说《泊心堂之约》。

于是就有了作这张画的念头。当然我也没有按照张陶庵的文字去作描绘,作这幅画的意思,无非是对张岱先生的缅怀。或者通过我这幅画,让人想起三百年前的张岱——他是一位不该被人忘记的作家。张岱的书我仅读过《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》,还是在大学时期,当时便觉高妙,虽为小品笔记,但气象不凡。也影响了不少人,比如汪曾祺。张岱的好友兼姻亲的祁彪佳在序《西湖梦寻》中写道:张岱的散文“有郦道元之博奥,有刘同人之生辣,有袁中郎之倩丽,有王季重之诙谐,无所不有;其一种空灵晶映之气,寻其笔墨,又一无所有。”当代陈平原也有类似的评价,认为:明文第一,张岱莫属。

对张岱比较系统的了解,得益于我的学弟胡益民的著作《张岱评传》。十多年前益民送我这本书,很快我就拜读了,受益匪浅。只可惜,小我两岁的益民已于几年前病故,现在写这篇文章,还是让我心情沉重。《张岱评传》留给我最深的印象有二:

其一,张岱是一个十分有趣的人,用今天的话讲,张岱先生很好玩。《陶庵梦忆》有云:“人无癖,不可与交,以其无深情也;人无疵,不可与交,以其无真气也。”这与袁宏道所言“世人但有殊癖,终身不易,便是名士。”如出一辙。这正是晚明文人名士狂狷不羁,玩世、傲世、刺世且又避世的突出表现。

明万历二十五年(1597年)农历八月二十五日,张岱出生于浙江绍兴城内状元坊一个钟鸣鼎食之家。状元坊为张家祖宅。据张岱后来回忆,其时家世虽不能与曾、祖辈同日而语,但仍是相当显赫——“婢仆数十人,殷勤伺我侧”。好在这样的大家,同时也是一个书香艺术之家。可谓“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。张岱一生兴趣广泛,涉猎门类颇多。《张岱评传》认为,“在晚明那种以放诞风流为时尚的特殊文化背景下,少年张岱之成为‘纨绔子弟’实是势在必然。”对此,张岱本人也并不避讳,在经过国破家亡、痛定思痛之后,他写下了《自为墓志铭》:

蜀人张岱,陶庵其号也。少为纨绔子弟,极爱繁华。好精舍,好美婢,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,兼以茶淫橘虐,书蠹诗魔,劳碌半生,皆成梦幻。

——这些在张岱看来,都是有趣的事,故好之。然而几十年后,张岱又自我检讨:“学书不成,学剑不成,学节义不成,学文章不成,学仙学佛学农学圃俱不成”。抛开自谦,还是能感觉到在这个人身上,纨绔子弟的豪奢享乐习气和晚明名士文人纵欲玩世的颓放作风兼而有之。张岱未必是个好人,但肯定是一个有趣的人。有一种说法,推测张岱就是《红楼梦》的作者,因为张岱的家境、身世、才学,尤其是性情,无不具备写出《红楼梦》的条件,或说张岱先写出了《石头记》,再由曹雪芹改作《红楼梦》。从民国到现在,这种争论一直就存在,但还是缺乏有力的证据。还有人说张岱即是贾宝玉的原型,这个我不打算接受,因为贾宝玉实在算不得一位有趣之人。

其二,是张岱有些观点别具心裁。胡益民在《张岱评传》里,站在张岱的立场上以“诗画界限论”对传统的“诗画一律论”进行了鲜明的挑战。胡著引用了张岱《与包严介》文,照录如下——

……弟独谓:诗中有画,画中有诗,因摩诘一身兼此二妙,故连合言之。若以诗句之意作画,画不能佳;以有画意为诗,诗必不妙。如李白诗“举头望明月,低头思故乡”,有何可画?王摩诘《山路》诗:“蓝叶白石出,天寒红叶稀”,尚可入画;“山路元无雨,空翠湿人衣”则如何入画?又《香积寺》诗:“泉声咽危石,月色冷青松。”泉声、危石、月色、青松,皆可描摹,而“咽”字“冷”字,则决难画出。故诗以空灵为妙诗,可以入画之诗,尚是眼中银屑也。……由此观之,有诗之画,未免板实;而胸中丘壑,反不若匠心训手为不可及也。

显然,这一观点与苏轼“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”形同冰炭,虽不成主流,但不能说没有道理。张岱反对的是那种创作上的刻意为之,无论是诗文还是书画。在他看来,“天下之有意为好者,未必好;而古来之妙书妙画,皆以无心落笔,骤然得之。如王右军之《兰亭记》、颜鲁公之《争坐帖》(被誉为天下第二行书的《祭侄帖》更是如此——笔者注),皆是其草稿,后虽摹仿再三,不能到其初本。”(《跋谑庵五帖》)而应该是“瓜落蒂熟,水到渠成”(《蝶庵题像》)。这种观点倒是近似于我们常说的那种“长期积累,偶尔得之”。区别在于:我们需要积累什么?最终又能得到什么?

张岱年介知天命,经历了天地巨变:满清入主,社稷倾覆,生灵涂炭,家道败落。“学节义不成”的张宗子最后的出路就只能是“避迹山居,所存者,破床碎几,折鼎病琴,与残书数帙,缺砚一方而已,布衣蔬食,常至断炊”。张岱长寿,活到了八十一岁,晚年学佛,号“六休居士”——按佛家理论,修行人之六根(眼、耳、鼻、舌、身、意),不贪恋外面的六尘(色、声、香、味、触、法),全都休止。然而正是这种大起大落的人生遭际,留给了我们一个生动有趣的张陶庵,最后还是以《陶庵梦忆》、《西湖梦寻》这样的散文小品活在了今天。

台静农曾经为《陶庵梦忆》作序,有这样一段描述:

一场热闹的梦,醒过来时,总想将虚幻变为实有。于是而有《梦忆》之作。也许明朝不亡,他不会为珍惜眼前生活而着笔;即使着笔,也许不免铺张豪华,点缀承平,而不会有《梦忆》中的种种境界。至于《梦忆》文章的高处,是无从说出的,如看雪和瞎尊者的画,总觉水墨滃郁中,有一种悲凉的意味,却又捉摸不着。

文中的“雪个”是指八大山人,“瞎尊者”则指石涛。静农先生的这番话很打动我。两年前我去铜陵讲学,邂逅一位青年散文作家,她有些突兀地对我说:你让我想起张岱。这话在她不是恭维,在我也不敢高攀,她的意思大概是,这些年来我的生活漂泊不定,变化无常,且又兴趣广泛——一会写写,一会画画,一会还拍拍,甚至还演演。所以她想起了张岱。那么现在,我谨以这幅小画向张陶庵先生致敬,同时也表明,此生我很愿意成为一个“痴似相公者”。

1957年11月28日生于安徽怀宁,1982年毕业于安徽大学。当代著名作家、剧作家、影视导演,现居安庆。主要文学作品有长篇小说《日晕》《风》《独白与手势》等。作品曾多次获奖,并被译介为多种文字。 话剧作品有《地下》《合同婚姻》等,多次获奖。自编自导的长篇电视剧有《五号特工组》《海狼行动》《惊天阴谋》《粉墨》等。闲时习画。

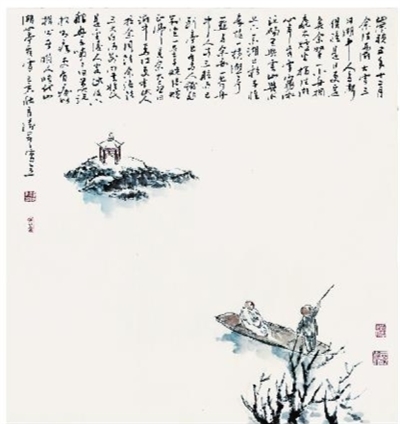

湖心亭看雪(国画) 潘军 作品

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

——张岱《湖心亭看雪》

丁酉年正月初五,我离开京城回故里安庆。之前已在长江边上购下一处房产,以三楼作为自己的工作区域,书房画室各一,斋号:泊心堂。画室的外面原是一处大露台,后来改造成敞亮的阳光房兼茶室。工作间歇,便站在这里,眼前的风景即是大江一横,水天一色,江南峰峦一带,江面帆樯几点——这“泊心堂望江”不禁让我想起张岱的《湖心亭看雪》。这一细节,后来就写进了小说《泊心堂之约》。

于是就有了作这张画的念头。当然我也没有按照张陶庵的文字去作描绘,作这幅画的意思,无非是对张岱先生的缅怀。或者通过我这幅画,让人想起三百年前的张岱——他是一位不该被人忘记的作家。张岱的书我仅读过《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》,还是在大学时期,当时便觉高妙,虽为小品笔记,但气象不凡。也影响了不少人,比如汪曾祺。张岱的好友兼姻亲的祁彪佳在序《西湖梦寻》中写道:张岱的散文“有郦道元之博奥,有刘同人之生辣,有袁中郎之倩丽,有王季重之诙谐,无所不有;其一种空灵晶映之气,寻其笔墨,又一无所有。”当代陈平原也有类似的评价,认为:明文第一,张岱莫属。

对张岱比较系统的了解,得益于我的学弟胡益民的著作《张岱评传》。十多年前益民送我这本书,很快我就拜读了,受益匪浅。只可惜,小我两岁的益民已于几年前病故,现在写这篇文章,还是让我心情沉重。《张岱评传》留给我最深的印象有二:

其一,张岱是一个十分有趣的人,用今天的话讲,张岱先生很好玩。《陶庵梦忆》有云:“人无癖,不可与交,以其无深情也;人无疵,不可与交,以其无真气也。”这与袁宏道所言“世人但有殊癖,终身不易,便是名士。”如出一辙。这正是晚明文人名士狂狷不羁,玩世、傲世、刺世且又避世的突出表现。

明万历二十五年(1597年)农历八月二十五日,张岱出生于浙江绍兴城内状元坊一个钟鸣鼎食之家。状元坊为张家祖宅。据张岱后来回忆,其时家世虽不能与曾、祖辈同日而语,但仍是相当显赫——“婢仆数十人,殷勤伺我侧”。好在这样的大家,同时也是一个书香艺术之家。可谓“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。张岱一生兴趣广泛,涉猎门类颇多。《张岱评传》认为,“在晚明那种以放诞风流为时尚的特殊文化背景下,少年张岱之成为‘纨绔子弟’实是势在必然。”对此,张岱本人也并不避讳,在经过国破家亡、痛定思痛之后,他写下了《自为墓志铭》:

蜀人张岱,陶庵其号也。少为纨绔子弟,极爱繁华。好精舍,好美婢,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,兼以茶淫橘虐,书蠹诗魔,劳碌半生,皆成梦幻。

——这些在张岱看来,都是有趣的事,故好之。然而几十年后,张岱又自我检讨:“学书不成,学剑不成,学节义不成,学文章不成,学仙学佛学农学圃俱不成”。抛开自谦,还是能感觉到在这个人身上,纨绔子弟的豪奢享乐习气和晚明名士文人纵欲玩世的颓放作风兼而有之。张岱未必是个好人,但肯定是一个有趣的人。有一种说法,推测张岱就是《红楼梦》的作者,因为张岱的家境、身世、才学,尤其是性情,无不具备写出《红楼梦》的条件,或说张岱先写出了《石头记》,再由曹雪芹改作《红楼梦》。从民国到现在,这种争论一直就存在,但还是缺乏有力的证据。还有人说张岱即是贾宝玉的原型,这个我不打算接受,因为贾宝玉实在算不得一位有趣之人。

其二,是张岱有些观点别具心裁。胡益民在《张岱评传》里,站在张岱的立场上以“诗画界限论”对传统的“诗画一律论”进行了鲜明的挑战。胡著引用了张岱《与包严介》文,照录如下——

……弟独谓:诗中有画,画中有诗,因摩诘一身兼此二妙,故连合言之。若以诗句之意作画,画不能佳;以有画意为诗,诗必不妙。如李白诗“举头望明月,低头思故乡”,有何可画?王摩诘《山路》诗:“蓝叶白石出,天寒红叶稀”,尚可入画;“山路元无雨,空翠湿人衣”则如何入画?又《香积寺》诗:“泉声咽危石,月色冷青松。”泉声、危石、月色、青松,皆可描摹,而“咽”字“冷”字,则决难画出。故诗以空灵为妙诗,可以入画之诗,尚是眼中银屑也。……由此观之,有诗之画,未免板实;而胸中丘壑,反不若匠心训手为不可及也。

显然,这一观点与苏轼“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”形同冰炭,虽不成主流,但不能说没有道理。张岱反对的是那种创作上的刻意为之,无论是诗文还是书画。在他看来,“天下之有意为好者,未必好;而古来之妙书妙画,皆以无心落笔,骤然得之。如王右军之《兰亭记》、颜鲁公之《争坐帖》(被誉为天下第二行书的《祭侄帖》更是如此——笔者注),皆是其草稿,后虽摹仿再三,不能到其初本。”(《跋谑庵五帖》)而应该是“瓜落蒂熟,水到渠成”(《蝶庵题像》)。这种观点倒是近似于我们常说的那种“长期积累,偶尔得之”。区别在于:我们需要积累什么?最终又能得到什么?

张岱年介知天命,经历了天地巨变:满清入主,社稷倾覆,生灵涂炭,家道败落。“学节义不成”的张宗子最后的出路就只能是“避迹山居,所存者,破床碎几,折鼎病琴,与残书数帙,缺砚一方而已,布衣蔬食,常至断炊”。张岱长寿,活到了八十一岁,晚年学佛,号“六休居士”——按佛家理论,修行人之六根(眼、耳、鼻、舌、身、意),不贪恋外面的六尘(色、声、香、味、触、法),全都休止。然而正是这种大起大落的人生遭际,留给了我们一个生动有趣的张陶庵,最后还是以《陶庵梦忆》、《西湖梦寻》这样的散文小品活在了今天。

台静农曾经为《陶庵梦忆》作序,有这样一段描述:

一场热闹的梦,醒过来时,总想将虚幻变为实有。于是而有《梦忆》之作。也许明朝不亡,他不会为珍惜眼前生活而着笔;即使着笔,也许不免铺张豪华,点缀承平,而不会有《梦忆》中的种种境界。至于《梦忆》文章的高处,是无从说出的,如看雪和瞎尊者的画,总觉水墨滃郁中,有一种悲凉的意味,却又捉摸不着。

文中的“雪个”是指八大山人,“瞎尊者”则指石涛。静农先生的这番话很打动我。两年前我去铜陵讲学,邂逅一位青年散文作家,她有些突兀地对我说:你让我想起张岱。这话在她不是恭维,在我也不敢高攀,她的意思大概是,这些年来我的生活漂泊不定,变化无常,且又兴趣广泛——一会写写,一会画画,一会还拍拍,甚至还演演。所以她想起了张岱。那么现在,我谨以这幅小画向张陶庵先生致敬,同时也表明,此生我很愿意成为一个“痴似相公者”。

暂时没有评论