1957年生于安徽怀宁,1982年毕业于安徽大学。主要文学作品有长篇小说《日晕》《风》《独白与手势》之“白”“蓝”“红”三部曲、《死刑报告》以及《潘军小说文本》(6卷)、《潘军作品》(3卷)、《潘军文集》(10卷)、《潘军小说典藏》(7卷)等,并译介多种文字,多次获奖。其话剧作品有《地下》《断桥》《合同婚姻》(北京人民艺术剧院首演)、《霸王歌行》(中国国家话剧院首演),并先后赴日本、韩国、俄罗斯、西班牙、埃及、以色列等国演出,获第31届“世界戏剧节”优秀剧目奖。自编自导的长篇电视剧有《五号特工组》《海狼行动》《惊天阴谋》《粉墨》《虎口拔牙》《分界线》等。

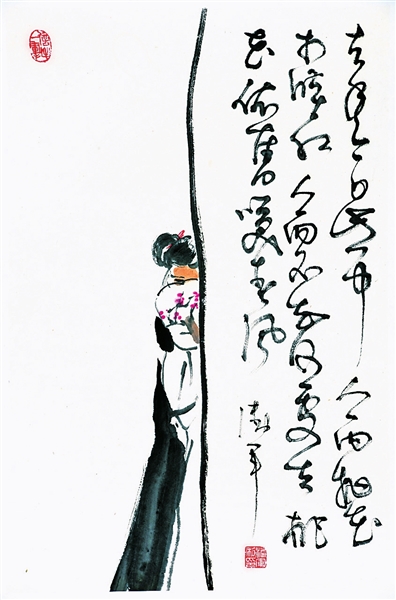

人面不知何处去(国画) 潘军 作品

去年今日此门中,

人面桃花相映红。

人面不知何处去,

桃花依旧笑春风。

——崔护《题都城南庄》

唐代诗人崔护的这首《题都城南庄》,可谓家喻户晓。但对于崔护本人,现存的资料并不多。崔护,字殷功,唐代博陵(今河北定州市)人,公元796年(贞元十二年)进士及第。公元829年(大和三年)为京兆尹,同年为御史大夫、广南节度使。他的诗歌成就,《全唐诗》总共收录了他六首诗,其中以这首《题都城南庄》最为著名,可以说,崔护是一诗成名。民间由这首诗引发的野史传说经久不息,以至于我最初还以为崔护本人也是虚构的。

这一故事出自唐代孟棨的《本事诗》,说崔护有一年清明独自游玩城南,突然渴了,想喝点什么,便擅自敲开一个庄户人家的门,就见一个妙龄女郎。崔护便上前搭讪,人家给他喝的,却羞涩不言,倚一树桃花而立。第二年清明崔郎再来,这回却只见门上一把锁,不见故人,怅然若有所失,于是就在人家门扉上题上了这首“人面桃花”。过几天,这崔护又来了,哪知姑娘的父亲劈头盖脸地就骂:姓崔的,你杀死了我女儿!一看,那姑娘果真直挺挺地躺在病榻上——那一日崔护刚离去,姑娘便回来了,看见门扉上的题诗,便害了相思,谁料一病不起。崔护万分悲痛,把姑娘的头枕到自己的大腿上,连声哭喊:我在这儿,我在这儿呀!然后奇迹就发生了——那姑娘竟睁开双眸,居然苏醒过来!老父大喜,遂将女儿嫁于崔护。

“崔护觅浆”作为一个典型的才子佳人的故事,后来常作为戏曲的题材,被相继改编为《崔护谒浆》(元·白朴)、《桃花人面》(明·孟称舜)杂剧;到清代,又改为《人面桃花》杂剧。上世纪20年代初,欧阳予倩将其改编为比较完整的京剧《人面桃花》,一直演到现在。其他剧种,如评剧,都有移植改编。但是,作为绘画题材并不多见。在网上看过几幅,都是画崔护在门扉上题诗的情节,直白,毫无趣味。

多年前我曾画过一幅《人面桃花》,没有任何由头,偶然间想到了一个画面。我不想画崔护和姑娘搭讪或者题诗,选择的视角,是崔护的“主观视角”——他眼中的姑娘。那姑娘的状态有点像崔护笔下的柳树“睡脸寒未开,懒腰晴更软”。她身披一件黑丝绒的斗篷,手执一把团扇,“似醉烟景凝,如愁月露泫”,感觉带有些许的病态。画面上没有一枝桃花,但她手里却有把桃花扇——半遮面容,却难掩羞涩。构图也很是大胆,竟用一根线将画面平分为二,一半是姑娘,一半是崔护的题诗(包括我的题款)。这幅“无心落笔,骤然得之”(张岱语)的即兴之作,让我心生几分得意,也受到了朋友们的一致好评。去年安徽文艺出版社出版《潘军小说典藏》,礼品盒包装上,就用了这幅画。

人面桃花是容易令人伤感的。前些日子看了电影《芳华》,其中的一些桥段对我而言并不新鲜,倒是结尾的那段旁白,让我有所触动。严歌苓说,她不想让观众看到他们这些人现在变老的样子,她想留住他们往昔的芳华。可是,芳华就可以留住吗?

我回故乡后,参加过一次小学、中学同学的大聚会。自我1978年上大学离开家乡怀宁县石牌镇,同学也是各奔东西,彼此难以相见。有些同学已是长达40年未见,见面竟叫不上名字!他们俨然把我当作名人,热情洋溢地对我说,某年某月在电视上看见过我,在报纸上看过我,在书店里看过我,却不知那一刻,我陡然有些心酸。

我自觉不是一个怀旧的人,可是那一天里却不禁想起诸多往事。尤其记得,12岁那年的夏天,当时县城两派正闹武斗,一个雨夜,我送班上一个女生回家。我们共同撑着一把油布雨伞,走在县城老街能映出身影的石板路上。我们的伞压得很低,生怕让熟人看见。那一刻我的心跳加快,而且乱,一种难堪的害羞居然就袭上了心头——这算是初恋的源头吗?那个瞬间我想到,十年之后,如果我们还能有缘聚在一把伞下,我一定要将手里的这把伞骄傲地高高举起!然而几年后,我们都成了下乡插队的知青,去了不同的村落,从此“人面不知何处去”。这个细节,30年后让我写进了长篇小说《独白与手势》的第一部《白色》。

是的,白色,那便是我的芳华。

如今再画这幅“人面桃花”,感觉已经失去了那种美好的冲动,只能算作一次缅怀。

1957年生于安徽怀宁,1982年毕业于安徽大学。主要文学作品有长篇小说《日晕》《风》《独白与手势》之“白”“蓝”“红”三部曲、《死刑报告》以及《潘军小说文本》(6卷)、《潘军作品》(3卷)、《潘军文集》(10卷)、《潘军小说典藏》(7卷)等,并译介多种文字,多次获奖。其话剧作品有《地下》《断桥》《合同婚姻》(北京人民艺术剧院首演)、《霸王歌行》(中国国家话剧院首演),并先后赴日本、韩国、俄罗斯、西班牙、埃及、以色列等国演出,获第31届“世界戏剧节”优秀剧目奖。自编自导的长篇电视剧有《五号特工组》《海狼行动》《惊天阴谋》《粉墨》《虎口拔牙》《分界线》等。

人面不知何处去(国画) 潘军 作品

去年今日此门中,

人面桃花相映红。

人面不知何处去,

桃花依旧笑春风。

——崔护《题都城南庄》

唐代诗人崔护的这首《题都城南庄》,可谓家喻户晓。但对于崔护本人,现存的资料并不多。崔护,字殷功,唐代博陵(今河北定州市)人,公元796年(贞元十二年)进士及第。公元829年(大和三年)为京兆尹,同年为御史大夫、广南节度使。他的诗歌成就,《全唐诗》总共收录了他六首诗,其中以这首《题都城南庄》最为著名,可以说,崔护是一诗成名。民间由这首诗引发的野史传说经久不息,以至于我最初还以为崔护本人也是虚构的。

这一故事出自唐代孟棨的《本事诗》,说崔护有一年清明独自游玩城南,突然渴了,想喝点什么,便擅自敲开一个庄户人家的门,就见一个妙龄女郎。崔护便上前搭讪,人家给他喝的,却羞涩不言,倚一树桃花而立。第二年清明崔郎再来,这回却只见门上一把锁,不见故人,怅然若有所失,于是就在人家门扉上题上了这首“人面桃花”。过几天,这崔护又来了,哪知姑娘的父亲劈头盖脸地就骂:姓崔的,你杀死了我女儿!一看,那姑娘果真直挺挺地躺在病榻上——那一日崔护刚离去,姑娘便回来了,看见门扉上的题诗,便害了相思,谁料一病不起。崔护万分悲痛,把姑娘的头枕到自己的大腿上,连声哭喊:我在这儿,我在这儿呀!然后奇迹就发生了——那姑娘竟睁开双眸,居然苏醒过来!老父大喜,遂将女儿嫁于崔护。

“崔护觅浆”作为一个典型的才子佳人的故事,后来常作为戏曲的题材,被相继改编为《崔护谒浆》(元·白朴)、《桃花人面》(明·孟称舜)杂剧;到清代,又改为《人面桃花》杂剧。上世纪20年代初,欧阳予倩将其改编为比较完整的京剧《人面桃花》,一直演到现在。其他剧种,如评剧,都有移植改编。但是,作为绘画题材并不多见。在网上看过几幅,都是画崔护在门扉上题诗的情节,直白,毫无趣味。

多年前我曾画过一幅《人面桃花》,没有任何由头,偶然间想到了一个画面。我不想画崔护和姑娘搭讪或者题诗,选择的视角,是崔护的“主观视角”——他眼中的姑娘。那姑娘的状态有点像崔护笔下的柳树“睡脸寒未开,懒腰晴更软”。她身披一件黑丝绒的斗篷,手执一把团扇,“似醉烟景凝,如愁月露泫”,感觉带有些许的病态。画面上没有一枝桃花,但她手里却有把桃花扇——半遮面容,却难掩羞涩。构图也很是大胆,竟用一根线将画面平分为二,一半是姑娘,一半是崔护的题诗(包括我的题款)。这幅“无心落笔,骤然得之”(张岱语)的即兴之作,让我心生几分得意,也受到了朋友们的一致好评。去年安徽文艺出版社出版《潘军小说典藏》,礼品盒包装上,就用了这幅画。

人面桃花是容易令人伤感的。前些日子看了电影《芳华》,其中的一些桥段对我而言并不新鲜,倒是结尾的那段旁白,让我有所触动。严歌苓说,她不想让观众看到他们这些人现在变老的样子,她想留住他们往昔的芳华。可是,芳华就可以留住吗?

我回故乡后,参加过一次小学、中学同学的大聚会。自我1978年上大学离开家乡怀宁县石牌镇,同学也是各奔东西,彼此难以相见。有些同学已是长达40年未见,见面竟叫不上名字!他们俨然把我当作名人,热情洋溢地对我说,某年某月在电视上看见过我,在报纸上看过我,在书店里看过我,却不知那一刻,我陡然有些心酸。

我自觉不是一个怀旧的人,可是那一天里却不禁想起诸多往事。尤其记得,12岁那年的夏天,当时县城两派正闹武斗,一个雨夜,我送班上一个女生回家。我们共同撑着一把油布雨伞,走在县城老街能映出身影的石板路上。我们的伞压得很低,生怕让熟人看见。那一刻我的心跳加快,而且乱,一种难堪的害羞居然就袭上了心头——这算是初恋的源头吗?那个瞬间我想到,十年之后,如果我们还能有缘聚在一把伞下,我一定要将手里的这把伞骄傲地高高举起!然而几年后,我们都成了下乡插队的知青,去了不同的村落,从此“人面不知何处去”。这个细节,30年后让我写进了长篇小说《独白与手势》的第一部《白色》。

是的,白色,那便是我的芳华。

如今再画这幅“人面桃花”,感觉已经失去了那种美好的冲动,只能算作一次缅怀。

暂时没有评论