□ 张映竹

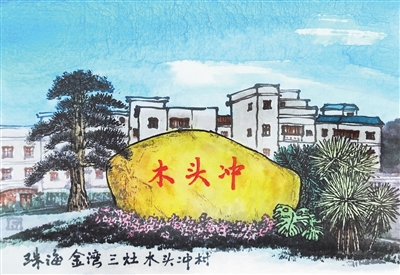

一年好景随春到,春风又绿木头冲。

木头冲村地处金湾区三灶镇,距离珠海机场大约5公里,由于村子旁边有条直通大海的小河涌,村民用木头加固河涌堤岸,以保农田排灌,故得名“木头涌”。在广东话里,“涌”念作“冲”,于是“木头涌”就演变成了“木头冲”。另有一种说法,是因为常有浮木随涨潮漂入村中而得名“木头冲”。

木头冲村整齐划一,黑瓦、青砖、红窗,背靠层峦耸翠的青山,放眼望去满目苍翠,总能给人留下一抹明快的记忆。

钟凡 手绘

村庄始建于明万历四十八年(1620年),由关氏、曾氏两族分别从香山石岐、五华兴北庙分村迁至现址而形成。1965年,山洪暴发导致木头冲水库溃坝,民居和农田被冲毁。1966年初,解放军带领村民上山打石,历经两年时间建好了60余栋石头屋,至今仍有40余栋保留完整。石屋规划整齐、布局合理,墙壁均用花岗岩石砌成,古朴而有历史感,这份属于岭南村落的青灰色诗意,也是木头冲村的独特韵味。

漫步村内,一栋栋青砖红木骑楼民居错落有致,数百米蜿蜒起伏的白色鹤道穿梭于山林花海之间。“鹤道”这一名字源自三灶镇国家级非物质文化遗产三灶鹤舞,花间驿站、鹤道观景台等设施巧妙地分布在鹤道附近。金黄的油菜花恣意盛开,人们沿着溪流感受花海的芬芳,轻薄的水雾从溪涧间升起,四周的群山安静地环抱着村居,一切仿若在画中。

穿过村中的一条隧道,便可到达木头冲海滩,这里也被当地人称为“银沙滩”,天高云阔、浪涛翻涌,海滩边还设有露营地,成了许多珠海人周末休闲放松的好去处。

老一辈村民说,以前三灶镇有句俗语叫“有女莫嫁木头冲”,因为曾经的木头冲村道路不通、位置偏僻,下雨“出门一脚泥”。时过境迁,现在的木头冲村出门不远就有机场和高速公路,环村有柏油马路,村内每条巷子都铺有石板路,乡村美如画,人人乐开怀。

三灶镇中心村党委书记蔡容亮表示,乡村振兴工程为以传统种植、出海打渔为生的村民找到了新的营生。未来,木头冲村将根据自身特点,在保护好“石头屋群”前提下,通过盘活村集体闲置资源,发展休闲娱乐、观光采摘、民宿露营等项目,围绕绿美珠海生态建设,不断完善基础设施和服务水平,因地制宜,走出一条有特色、有品位、有情怀的乡村旅游发展之路。

鹤道花海、山灵水秀,沙滩海景、鸟鸣溪涧,这个春天,不妨找个时间,去感受属于木头冲村的桃源味道。

□ 马海霞

我参加工作第一年的那个春节没有回家,一是单位离家千里,春运期间一票难求,二是舟车劳顿往家赶,待不了几天就得返程。春节假期不回家,节省出的路费,我和同事晓丽都计划好了,初一逛商场、初二去爬山、初三去公园划船,连正月十五元宵节我俩都安排了活动,抓住春节的尾巴,去看通宵电影。

没想到,元宵节这天,我们刚买完票回到宿舍,我爸妈突然来单位看我。我妈说,我爸厂里的货车去外地送样品,路过我们单位,她和我爸就搭车来了,也没来得及写信告诉我。

通宵电影晚上9点半开始,我打算陪爸妈吃完晚饭后,再将爸妈安排住进单位附近的旅店,然后再和晓丽去看电影。

知道我晚上要去看通宵电影后,我爸说,他和我妈活了半辈子,还不知道通宵电影长啥样呢。当听说票价5元时,爸妈也要跟着我们去看看大城市的电影院。

爸妈在农村生活了半辈子,要不是来单位看我,他俩很少有机会走出来。在我们那个闭塞的村庄,爸妈只看过露天电影,没进过电影院。既然爸妈愿意跟着同去,我赶紧又去买了两张电影票。

我和晓丽坐在前排看电影,爸妈坐后排看电影,那晚的电影很好看,就是坐久了,累得我腰酸屁股疼。

凌晨6点,电影结束后,爸妈请我和晓丽去早市上吃了早饭。我打算吃完饭后,带爸妈去本市几个景区游玩,我妈说,来时和司机约好了,上午9点在火车站门口集合。

我让爸妈再住几天,然后坐火车回家。我妈说,家里有几百只鸡,临出门前拜托二大爷两口子帮忙喂,一天两天还行,时间久了,老麻烦别人不好。她和我爸这次来,看看我挺好的,就放心了。

爸妈千里奔波来看我,我却只陪他们看了一场通宵电影,我一脸的不高兴,但爸妈却很开心。我爸笑着说,若不是来看我,他和我妈这辈子也没有机会坐在电影院里看一宿电影,回去也有了吹牛的资本,在他们那些工友中,他是第一个看通宵电影的;元宵节这天,到处张灯结彩,锣鼓喧天,各地都举办民间文艺表演,他和我妈这天坐车途经了好几座城市,等于过了好几个地方的元宵节。

那个元宵节,我爸满脸“赚翻了”的表情。

我妈后来跟我说了实话,那次她和我爸来看我,是因为我在外工作半年了,一直没回家,给家里写信,顶多写半页纸,而且每次都说在外一切安好。

我爸老担心我信里不说实话,在单位过得不好。除夕那晚我爸做了个梦,梦到我在单位没一个朋友,还受同事欺负,第二天醒来,就和我妈商量,要到单位来看看我。恰好,元宵节这天村里工厂的货车途经我所在的城市,我爸当即决定搭车来看我。

那场通宵电影,我爸不放心我们两个女孩子的安全,本想阻止不让我们去的,我妈悄悄对我爸说,孩子已经买票了,还和别人约好了,大过年的,就由着孩子吧。况且,看通宵电影比住旅店便宜,能省下三十元钱,够孩子买不少好吃的。

多年后,我想起此事,才知道心疼爸妈,他俩坐着货车颠簸了七八个小时,又在电影院里坐了一宿,第二天再坐货车返程,坐了两天一夜,那份辛苦,我从未体谅过,他们也从未提起。

那场被我爸当作吹牛资本的通宵电影,其实我爸只看了半小时就坐在电影院里睡着了。我妈说,那是我爸自我实习以来,睡得最踏实的一觉。

□ 陶诗秀

回忆中,我与老伴常常提到一位桶匠师傅。我们不知道他的姓名,因为在有桶匠师傅的年代,对于打制木桶的师傅,大家就称呼其“桶匠师傅”,也有的叫“圆木匠”。现在很少听到这个称呼了,年轻人更不知道何为桶匠。

那是上世纪80年代,市场上的塑料桶极少,我们日常都是用木桶。家用的澡盆、脸盆、马桶、蒸笼、水桶、菜盆、锅盖等,都是用木打制的。“桶匠”属于木匠,是专制桶的木匠。那时桶匠师傅很吃香。

桶匠师傅挑着一个圆木箱担子,里面装了工具。清晨太阳出来后,街头巷尾常能听到穿门走户的“打桶啰,打桶啰”吆喝声。这时,就有住户人家站在门边,大声喊:“打桶的,来这里呐。”也有的叫:“桶匠师傅,这里打桶。”

我们这里家家户户做罈子辣椒末,剁辣椒时,通常是把辣椒放到木盆子里剁,不然辣椒会四处乱飞。有一次,我叫了一位桶匠师傅,说要打一个木盆洗菜用,也可以剁辣椒用。我家门前有一小块空地,师傅就在那里摆开了大大小小的行头,他从圆木箱担子里拿出自带的矮凳,还有一个上面装着刀片的凳子,邻里们都围了上来,也有一些孩子们来看新奇物事。

桶匠师傅说打制一个家用的菜盆,用他的木材要两元五角钱,如果用自己的木材只要两元钱。那时街上杂货店买一个菜盆要三元五角。师傅带了不少半成品木材块,打桶是用杉木,其中最耐用的是杉木芯,打出的桶盆美观且耐用,不过价格要贵一倍。我当时的月工资只有三十六元,哪里舍得。

看桶匠师傅打桶,真是观看一场精湛的手艺表演。师傅是乡下人,他说他家祖辈都是桶匠,从小跟着父亲风里来雨里去,靠打木桶养家。他边说边做,拿着杉木块在凳子的刀片上来回移动,一会儿用眼睛瞄瞄,一会儿与其他加工好的几块比比试试,又修上几刀。那刀片就是一把固定在长凳上的刨子,刨出细细的木花,散发出一缕缕杉木的清香。

没多久,大小形状不一的杉木块堆了一小堆,师傅依次拼拢,没有用胶水,也没有用铁钉,只将削好的竹销捶进木块,块块相连,一个圆圆的木盆就拼成了。接着再用制圆桶的专用刨子,将盆内周边和盆底刨光滑。我想起了工厂钳工师傅,用一块铁板加工一个零件,要经过画线、计算角度和弧度等,而桶匠师傅对每一块木条的加工尺寸,全凭眼力和经验来判断不同程度的弯曲,打制出各种不同的盆桶,实在是匠人匠心。

那天,正巧邻里大嫂拿来一个腰鼓,说是女儿表演秧歌舞用的,鼓的肚子崩裂了一块木条,问桶匠师傅能修补吗?师傅看了看,二话不说,把腰鼓肚子上崩裂的那块挖掉,在他的半成品木块中选出一块,细细地看了看腰鼓实出的肚子,用手比画几下,就开始加工刨削起来。经过他的巧手加工,一块天衣无缝的木料,最后嵌合在腰鼓上。

桶匠师傅还需是一名好的箍桶匠,我的木盆打好后,他用竹蔑编织麻花箍,当场就箍好,日晒风吹都不会漏水。篾箍是免费的,如果要漂亮,还可以使用铁箍、铜箍,桶匠师傅都可以做,但要交定金。我们家用的脸盆、澡盆,都是用杉木芯打制的,一个澡盆要用几十块杉木芯,用的是铜箍,盆很重,我一直用了几十年也没有损坏。

当年请桶匠师傅制作桶盆,都是请到家里来的,所以要管一餐饭。那时桶匠师傅很辛苦,但月收入有七十多元,相当于科级干部的收入了。

□ 张映竹

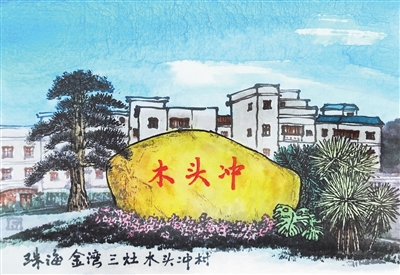

一年好景随春到,春风又绿木头冲。

木头冲村地处金湾区三灶镇,距离珠海机场大约5公里,由于村子旁边有条直通大海的小河涌,村民用木头加固河涌堤岸,以保农田排灌,故得名“木头涌”。在广东话里,“涌”念作“冲”,于是“木头涌”就演变成了“木头冲”。另有一种说法,是因为常有浮木随涨潮漂入村中而得名“木头冲”。

木头冲村整齐划一,黑瓦、青砖、红窗,背靠层峦耸翠的青山,放眼望去满目苍翠,总能给人留下一抹明快的记忆。

钟凡 手绘

村庄始建于明万历四十八年(1620年),由关氏、曾氏两族分别从香山石岐、五华兴北庙分村迁至现址而形成。1965年,山洪暴发导致木头冲水库溃坝,民居和农田被冲毁。1966年初,解放军带领村民上山打石,历经两年时间建好了60余栋石头屋,至今仍有40余栋保留完整。石屋规划整齐、布局合理,墙壁均用花岗岩石砌成,古朴而有历史感,这份属于岭南村落的青灰色诗意,也是木头冲村的独特韵味。

漫步村内,一栋栋青砖红木骑楼民居错落有致,数百米蜿蜒起伏的白色鹤道穿梭于山林花海之间。“鹤道”这一名字源自三灶镇国家级非物质文化遗产三灶鹤舞,花间驿站、鹤道观景台等设施巧妙地分布在鹤道附近。金黄的油菜花恣意盛开,人们沿着溪流感受花海的芬芳,轻薄的水雾从溪涧间升起,四周的群山安静地环抱着村居,一切仿若在画中。

穿过村中的一条隧道,便可到达木头冲海滩,这里也被当地人称为“银沙滩”,天高云阔、浪涛翻涌,海滩边还设有露营地,成了许多珠海人周末休闲放松的好去处。

老一辈村民说,以前三灶镇有句俗语叫“有女莫嫁木头冲”,因为曾经的木头冲村道路不通、位置偏僻,下雨“出门一脚泥”。时过境迁,现在的木头冲村出门不远就有机场和高速公路,环村有柏油马路,村内每条巷子都铺有石板路,乡村美如画,人人乐开怀。

三灶镇中心村党委书记蔡容亮表示,乡村振兴工程为以传统种植、出海打渔为生的村民找到了新的营生。未来,木头冲村将根据自身特点,在保护好“石头屋群”前提下,通过盘活村集体闲置资源,发展休闲娱乐、观光采摘、民宿露营等项目,围绕绿美珠海生态建设,不断完善基础设施和服务水平,因地制宜,走出一条有特色、有品位、有情怀的乡村旅游发展之路。

鹤道花海、山灵水秀,沙滩海景、鸟鸣溪涧,这个春天,不妨找个时间,去感受属于木头冲村的桃源味道。

□ 马海霞

我参加工作第一年的那个春节没有回家,一是单位离家千里,春运期间一票难求,二是舟车劳顿往家赶,待不了几天就得返程。春节假期不回家,节省出的路费,我和同事晓丽都计划好了,初一逛商场、初二去爬山、初三去公园划船,连正月十五元宵节我俩都安排了活动,抓住春节的尾巴,去看通宵电影。

没想到,元宵节这天,我们刚买完票回到宿舍,我爸妈突然来单位看我。我妈说,我爸厂里的货车去外地送样品,路过我们单位,她和我爸就搭车来了,也没来得及写信告诉我。

通宵电影晚上9点半开始,我打算陪爸妈吃完晚饭后,再将爸妈安排住进单位附近的旅店,然后再和晓丽去看电影。

知道我晚上要去看通宵电影后,我爸说,他和我妈活了半辈子,还不知道通宵电影长啥样呢。当听说票价5元时,爸妈也要跟着我们去看看大城市的电影院。

爸妈在农村生活了半辈子,要不是来单位看我,他俩很少有机会走出来。在我们那个闭塞的村庄,爸妈只看过露天电影,没进过电影院。既然爸妈愿意跟着同去,我赶紧又去买了两张电影票。

我和晓丽坐在前排看电影,爸妈坐后排看电影,那晚的电影很好看,就是坐久了,累得我腰酸屁股疼。

凌晨6点,电影结束后,爸妈请我和晓丽去早市上吃了早饭。我打算吃完饭后,带爸妈去本市几个景区游玩,我妈说,来时和司机约好了,上午9点在火车站门口集合。

我让爸妈再住几天,然后坐火车回家。我妈说,家里有几百只鸡,临出门前拜托二大爷两口子帮忙喂,一天两天还行,时间久了,老麻烦别人不好。她和我爸这次来,看看我挺好的,就放心了。

爸妈千里奔波来看我,我却只陪他们看了一场通宵电影,我一脸的不高兴,但爸妈却很开心。我爸笑着说,若不是来看我,他和我妈这辈子也没有机会坐在电影院里看一宿电影,回去也有了吹牛的资本,在他们那些工友中,他是第一个看通宵电影的;元宵节这天,到处张灯结彩,锣鼓喧天,各地都举办民间文艺表演,他和我妈这天坐车途经了好几座城市,等于过了好几个地方的元宵节。

那个元宵节,我爸满脸“赚翻了”的表情。

我妈后来跟我说了实话,那次她和我爸来看我,是因为我在外工作半年了,一直没回家,给家里写信,顶多写半页纸,而且每次都说在外一切安好。

我爸老担心我信里不说实话,在单位过得不好。除夕那晚我爸做了个梦,梦到我在单位没一个朋友,还受同事欺负,第二天醒来,就和我妈商量,要到单位来看看我。恰好,元宵节这天村里工厂的货车途经我所在的城市,我爸当即决定搭车来看我。

那场通宵电影,我爸不放心我们两个女孩子的安全,本想阻止不让我们去的,我妈悄悄对我爸说,孩子已经买票了,还和别人约好了,大过年的,就由着孩子吧。况且,看通宵电影比住旅店便宜,能省下三十元钱,够孩子买不少好吃的。

多年后,我想起此事,才知道心疼爸妈,他俩坐着货车颠簸了七八个小时,又在电影院里坐了一宿,第二天再坐货车返程,坐了两天一夜,那份辛苦,我从未体谅过,他们也从未提起。

那场被我爸当作吹牛资本的通宵电影,其实我爸只看了半小时就坐在电影院里睡着了。我妈说,那是我爸自我实习以来,睡得最踏实的一觉。

□ 陶诗秀

回忆中,我与老伴常常提到一位桶匠师傅。我们不知道他的姓名,因为在有桶匠师傅的年代,对于打制木桶的师傅,大家就称呼其“桶匠师傅”,也有的叫“圆木匠”。现在很少听到这个称呼了,年轻人更不知道何为桶匠。

那是上世纪80年代,市场上的塑料桶极少,我们日常都是用木桶。家用的澡盆、脸盆、马桶、蒸笼、水桶、菜盆、锅盖等,都是用木打制的。“桶匠”属于木匠,是专制桶的木匠。那时桶匠师傅很吃香。

桶匠师傅挑着一个圆木箱担子,里面装了工具。清晨太阳出来后,街头巷尾常能听到穿门走户的“打桶啰,打桶啰”吆喝声。这时,就有住户人家站在门边,大声喊:“打桶的,来这里呐。”也有的叫:“桶匠师傅,这里打桶。”

我们这里家家户户做罈子辣椒末,剁辣椒时,通常是把辣椒放到木盆子里剁,不然辣椒会四处乱飞。有一次,我叫了一位桶匠师傅,说要打一个木盆洗菜用,也可以剁辣椒用。我家门前有一小块空地,师傅就在那里摆开了大大小小的行头,他从圆木箱担子里拿出自带的矮凳,还有一个上面装着刀片的凳子,邻里们都围了上来,也有一些孩子们来看新奇物事。

桶匠师傅说打制一个家用的菜盆,用他的木材要两元五角钱,如果用自己的木材只要两元钱。那时街上杂货店买一个菜盆要三元五角。师傅带了不少半成品木材块,打桶是用杉木,其中最耐用的是杉木芯,打出的桶盆美观且耐用,不过价格要贵一倍。我当时的月工资只有三十六元,哪里舍得。

看桶匠师傅打桶,真是观看一场精湛的手艺表演。师傅是乡下人,他说他家祖辈都是桶匠,从小跟着父亲风里来雨里去,靠打木桶养家。他边说边做,拿着杉木块在凳子的刀片上来回移动,一会儿用眼睛瞄瞄,一会儿与其他加工好的几块比比试试,又修上几刀。那刀片就是一把固定在长凳上的刨子,刨出细细的木花,散发出一缕缕杉木的清香。

没多久,大小形状不一的杉木块堆了一小堆,师傅依次拼拢,没有用胶水,也没有用铁钉,只将削好的竹销捶进木块,块块相连,一个圆圆的木盆就拼成了。接着再用制圆桶的专用刨子,将盆内周边和盆底刨光滑。我想起了工厂钳工师傅,用一块铁板加工一个零件,要经过画线、计算角度和弧度等,而桶匠师傅对每一块木条的加工尺寸,全凭眼力和经验来判断不同程度的弯曲,打制出各种不同的盆桶,实在是匠人匠心。

那天,正巧邻里大嫂拿来一个腰鼓,说是女儿表演秧歌舞用的,鼓的肚子崩裂了一块木条,问桶匠师傅能修补吗?师傅看了看,二话不说,把腰鼓肚子上崩裂的那块挖掉,在他的半成品木块中选出一块,细细地看了看腰鼓实出的肚子,用手比画几下,就开始加工刨削起来。经过他的巧手加工,一块天衣无缝的木料,最后嵌合在腰鼓上。

桶匠师傅还需是一名好的箍桶匠,我的木盆打好后,他用竹蔑编织麻花箍,当场就箍好,日晒风吹都不会漏水。篾箍是免费的,如果要漂亮,还可以使用铁箍、铜箍,桶匠师傅都可以做,但要交定金。我们家用的脸盆、澡盆,都是用杉木芯打制的,一个澡盆要用几十块杉木芯,用的是铜箍,盆很重,我一直用了几十年也没有损坏。

当年请桶匠师傅制作桶盆,都是请到家里来的,所以要管一餐饭。那时桶匠师傅很辛苦,但月收入有七十多元,相当于科级干部的收入了。

暂时没有评论