“珠澳和鸣·共谱华章”珠澳美术作品邀请展选登

↑《浪漫海岸》 油画 刘文伟

《浪漫海岸》以爱情灯塔为切入点,展现了珠海人生活中的浪漫情怀。画家运笔技巧娴熟,点线面构成恰到好处,色彩富有肌理,用色优雅,画面中穿插点缀着几只红嘴海鸥,整幅作品以写实风格记录了珠海的青春活力。

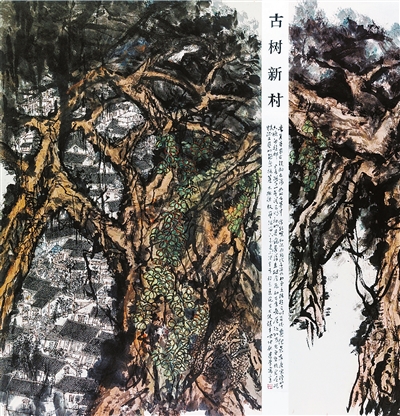

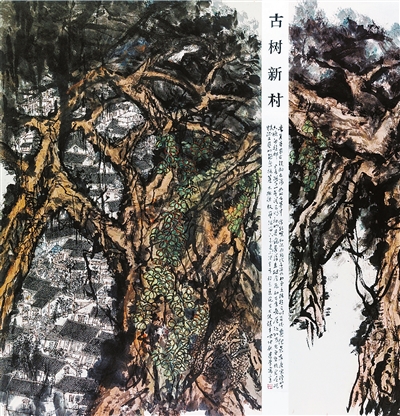

↑《古树新村》 中国画 薛建庆

《古树新村》以水墨形式描绘唐家湾镇人民的美好生活。作者选取日常乡土题材,既富含诗意又有利于笔墨发挥,尤其是房屋结构采用书法用笔,充满创意。作者扎根生活,有感而发,让观众在观摩画作时有一种身临其境之感。

↑《海泽舌尖之三》 水彩画 叶又绿

画面中花蟹挤挤挨挨,绘画技巧娴熟,让人仿佛感受到亲自参与丰收的喜悦。作者表示自己在海边成长,对海洋有一种特殊的情感,这是他创作的源泉。民以食为天,作者借人们习以为常的收获场景抒发对美好未来的憧憬。

↑《金莲花的故事NO.2》 中国画 麦光荣

荷花是中国的十大名花之一,被视作吉祥之卉,澳门因以前地形似含苞待放的荷花,曾被冠以“莲花宝地”的称号。作品以金莲花为中心,背景色彩运笔繁复隐含传统哲学思想,莲花在金色的朝阳下欣欣向荣、快速成长。作品以当代新积墨技法,演绎东方水墨画的美学意境。

↑《第一视觉》 油画 查蕊

作为“90后”新一代澳门青年艺术家,查蕊的作品有自己独特的社会景观构成,她既有扎实的写实绘画能力,又有对图像传播形式发展的敏锐感知力。她的绘画作品采用现实生活与虚拟世界的图像重构形式,表现意识的流淌与不同维度的图像交织,既记录了她的个人生活体验,也反映了当下年轻人的集体记忆,展现出当代艺术关于图像的独特视角与表达方式。

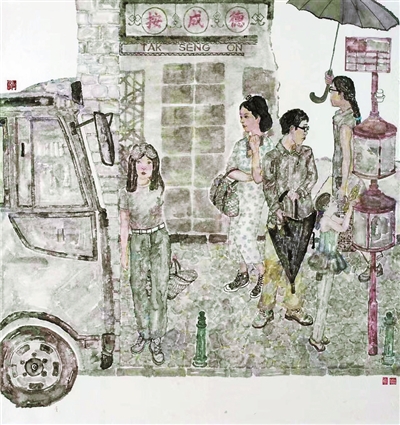

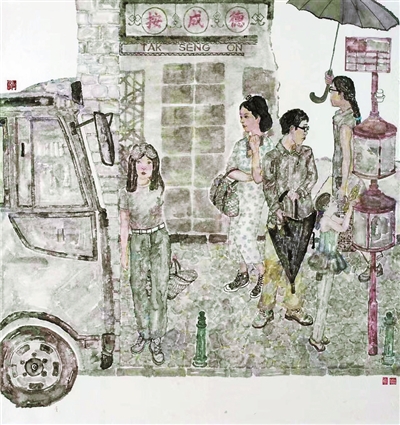

↑《澳门故事》系列之二 中国画 卢绍仪

作者把对澳门日常生活的观察、记忆、情感等融入个人水墨语言的尝试和探索中,意图构筑一种有叙事性的画面,向观众展示澳门回归祖国后繁荣稳定,市民安居乐业的景象。画作取材于日常生活,展现澳门不同族群的人和谐共存,共创澳门美好未来的愿景。

作为第二届珠海艺术节“澳门艺术展览展演”板块的重要活动,“珠澳和鸣·共谱华章”珠澳美术作品邀请展11月18日至25日在横琴粤澳深度合作区励骏庞都广场举行。珠澳两地一衣带水、唇齿相依,在文化上同根同源、一脉相承。在“一国两制”方针指引下,在全面推进粤港澳大湾区建设、横琴粤澳深度合作区建设进程中,珠澳两地文化艺术界始终保持着紧密的交流合作关系。去年以来,澳门中联办宣传文化部与珠海市委宣传部合力打造了珠澳“文化走亲”交流活动品牌,旨在深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神,充分发挥珠澳地域相近、文脉相亲的优势,积极调动两地文化文艺资源,通过多种形式的深入交流合作,助力人文湾区建设。

“珠澳和鸣·共谱华章”珠澳美术作品邀请展是珠澳两地以文艺形式学习宣传贯彻党的二十大精神的具体实践,是珠澳“文化走亲”交流活动的成果之一。展览由澳门中联办宣传文化部、珠海市委宣传部指导,珠海市文学艺术界联合会主办,珠海市美术家协会、澳门美术协会承办,共展出珠澳两地美术家作品60幅,其中珠海作品30幅、澳门作品30幅。展览作品主题鲜明、具有浓郁的珠澳元素,富于岭南文化和香山文化底蕴,寄托了两地美术家对珠澳合作发展的美好憧憬,体现了中华文化迸发出的鲜活生命力和强大包容力。

仙谱鸣天籁

——澳门同知的“横琴诗”

□赵海霞

横琴秋霁诗

凭高秋极目,孤屿一琴横。

有曲仙应谱,无弦籁自鸣。

烟开万顷碧,木落九霄清。

冷冷潇湘意,平沙雁数声。

这首诗出自《澳门纪略》,诗中凭高极目者,是澳门同知印光任。澳门同知是清代乾隆任命专门管理澳门事务的官员,作为首任澳门同知,印光任不仅为政清廉,而且是一名出色的诗人。《澳门纪略》是中国古文献中唯一介绍澳门的专著,由印光任和张汝霖两名澳门同知共同编写而成,里面所载诗文既鲜明生动,又真实可信,也是研究澳门文学的宝贵资源。

澳门位于南海之滨,风景秀丽,烟雨之中更见气象。树木葱茂,冬天景色也如同夏天,烟雨蒙蒙,钟声到达岸上沉到海底,参差不齐的帆影中鸥鸟穿梭。《澳门纪略》共刊载印光任诗11首,依次为《莲峰夕照诗》《南环浴日诗》《濠镜夜月诗》《濠镜新秋晚眺诗》《青洲烟雨诗》《鸡颈风帆诗》《横琴秋霁诗》《雕楼春晓诗》《望洋灯火诗》《三巴晓钟诗》和《兰寺涛光诗》。其中,《横琴秋霁诗》描绘了横琴秋日雨后美景。雨后初晴,极目长天,一山横卧似琴,好似有仙人谱曲,天籁自鸣,云烟俱净,万里一碧如洗,树木叶落萧萧,九霄清明,空气清冷,雁过数声。

据《香山县志》记载,印光任生平无书不读,制义揣摩深邃,刊刻流传,海内奉为拱璧。其诗温厚和平,深得唐人三昧。古人崇尚诗歌的中正温厚、闲雅平易,不论是嗟叹宦海沉浮、感慨今古兴亡,还是抒发离别相思之情,都讲究含蓄委婉,平和中正。写景要雅淡,推人心之至情,写感慨之微意,悲欢含蓄而不伤,美刺婉曲而不露。印光任的诗歌总体呈现温柔和平的诗风,写春没有惜春之愁,写秋没有悲秋之思,写月不涉兴亡,写雨不浸感伤,写外番也不针砭时弊。《横琴秋霁诗》采用排偶形式,不乱杂虚字,“凭高秋极目,孤屿一琴横”,从极目长天到平沙数雁,读来可以体会到诗作的潜气内转,章法高明,呈现一种雍容典雅、温厚平和的诗风。

“有曲仙应谱,无弦籁自鸣”体现出印光任诗句的雅丽精工、对偶绝妙以及对字词的锤炼。印光任尤其精于对偶,他的诗中属对精切,妙句频出。“有曲”“无弦”,一“有”一“无”对应,“仙”和“籁”对应,“应谱”和“自鸣”相对,如果有曲子,那是神仙谱就,虽然没有琴弦,但好似听到了天籁一般的仙乐声。这两句的对偶不仅使诗歌形式优美,也营造盈空仙籁、万里一碧如洗、仙乐轻飘的意境,同时巧妙阐释了横琴地名。

“烟开万顷碧,木落九霄清”一句,云烟俱散,万顷一片澄碧,落叶萧萧,九霄都觉清爽。印光任诗歌意象的浑厚开阔和空间描写的旷远恢弘均具有唐诗的神韵。如王维“大漠孤烟直,长河落日圆”及“野旷天低树,江清月近人”,空间描写都非常开阔,极尽大自然的生命美、节奏美。上佳诗作的空间描写常常是以视野所及之处为基本点,然后辐射开去,将视野所及的“内空间”和视力不可及的“外空间”联通,或各有侧重,但都使情思在无限的空间背景上展开,营造出空间上的广阔。这两句正体现了诗歌的“泛空间”(所谓“泛空间”,指的是不从视野之内的具在空间景物出发,而是从广泛的空间幅度落笔,直写空间之大)。“泛空间”描写的重要手段就是“大字面”,表现为大数位和大意象,如“千里”“万里”为空间描写的大字面,“天地”“乾坤”“四海”等是大意象。印光任也擅长这一点,广泛运用大字面,与诗中富于具象性的空间景物发生联系,赋予本来有限的具象空间景物以无限宽广空间的功能。“万顷”“九霄”大大拓展了诗歌的空间境界,使诗作充满宇宙生命的律动,强化诗歌恢弘旷远的气度。

“冷冷潇湘意,平沙雁数声。”诗歌结尾处辞尽意不尽,显得意味深长。“潇湘”的典故来自娥皇女英,自唐代后,“潇湘”不单指湘水,而往往被诗人衍化为地域名称,多泛指三湘。潇湘一带景色迷人,宋代之后“潇湘”普遍含有隐逸、悲凉的色彩,印光任离开家乡江南宝山到广东任职,距离家乡遥远,“潇湘”的意象不仅给诗歌增加意蕴,也契合他离家任职的心境。

“冷冷潇湘不尽意,平沙数雁有余情”,秋意虽然冷冷,读诗的感觉却异常温暖。

(作者系澳门科技大学国际学院助理教授、澳门近代文学学会副理事长)

“珠澳和鸣·共谱华章”珠澳美术作品邀请展选登

↑《浪漫海岸》 油画 刘文伟

《浪漫海岸》以爱情灯塔为切入点,展现了珠海人生活中的浪漫情怀。画家运笔技巧娴熟,点线面构成恰到好处,色彩富有肌理,用色优雅,画面中穿插点缀着几只红嘴海鸥,整幅作品以写实风格记录了珠海的青春活力。

↑《古树新村》 中国画 薛建庆

《古树新村》以水墨形式描绘唐家湾镇人民的美好生活。作者选取日常乡土题材,既富含诗意又有利于笔墨发挥,尤其是房屋结构采用书法用笔,充满创意。作者扎根生活,有感而发,让观众在观摩画作时有一种身临其境之感。

↑《海泽舌尖之三》 水彩画 叶又绿

画面中花蟹挤挤挨挨,绘画技巧娴熟,让人仿佛感受到亲自参与丰收的喜悦。作者表示自己在海边成长,对海洋有一种特殊的情感,这是他创作的源泉。民以食为天,作者借人们习以为常的收获场景抒发对美好未来的憧憬。

↑《金莲花的故事NO.2》 中国画 麦光荣

荷花是中国的十大名花之一,被视作吉祥之卉,澳门因以前地形似含苞待放的荷花,曾被冠以“莲花宝地”的称号。作品以金莲花为中心,背景色彩运笔繁复隐含传统哲学思想,莲花在金色的朝阳下欣欣向荣、快速成长。作品以当代新积墨技法,演绎东方水墨画的美学意境。

↑《第一视觉》 油画 查蕊

作为“90后”新一代澳门青年艺术家,查蕊的作品有自己独特的社会景观构成,她既有扎实的写实绘画能力,又有对图像传播形式发展的敏锐感知力。她的绘画作品采用现实生活与虚拟世界的图像重构形式,表现意识的流淌与不同维度的图像交织,既记录了她的个人生活体验,也反映了当下年轻人的集体记忆,展现出当代艺术关于图像的独特视角与表达方式。

↑《澳门故事》系列之二 中国画 卢绍仪

作者把对澳门日常生活的观察、记忆、情感等融入个人水墨语言的尝试和探索中,意图构筑一种有叙事性的画面,向观众展示澳门回归祖国后繁荣稳定,市民安居乐业的景象。画作取材于日常生活,展现澳门不同族群的人和谐共存,共创澳门美好未来的愿景。

作为第二届珠海艺术节“澳门艺术展览展演”板块的重要活动,“珠澳和鸣·共谱华章”珠澳美术作品邀请展11月18日至25日在横琴粤澳深度合作区励骏庞都广场举行。珠澳两地一衣带水、唇齿相依,在文化上同根同源、一脉相承。在“一国两制”方针指引下,在全面推进粤港澳大湾区建设、横琴粤澳深度合作区建设进程中,珠澳两地文化艺术界始终保持着紧密的交流合作关系。去年以来,澳门中联办宣传文化部与珠海市委宣传部合力打造了珠澳“文化走亲”交流活动品牌,旨在深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神,充分发挥珠澳地域相近、文脉相亲的优势,积极调动两地文化文艺资源,通过多种形式的深入交流合作,助力人文湾区建设。

“珠澳和鸣·共谱华章”珠澳美术作品邀请展是珠澳两地以文艺形式学习宣传贯彻党的二十大精神的具体实践,是珠澳“文化走亲”交流活动的成果之一。展览由澳门中联办宣传文化部、珠海市委宣传部指导,珠海市文学艺术界联合会主办,珠海市美术家协会、澳门美术协会承办,共展出珠澳两地美术家作品60幅,其中珠海作品30幅、澳门作品30幅。展览作品主题鲜明、具有浓郁的珠澳元素,富于岭南文化和香山文化底蕴,寄托了两地美术家对珠澳合作发展的美好憧憬,体现了中华文化迸发出的鲜活生命力和强大包容力。

仙谱鸣天籁

——澳门同知的“横琴诗”

□赵海霞

横琴秋霁诗

凭高秋极目,孤屿一琴横。

有曲仙应谱,无弦籁自鸣。

烟开万顷碧,木落九霄清。

冷冷潇湘意,平沙雁数声。

这首诗出自《澳门纪略》,诗中凭高极目者,是澳门同知印光任。澳门同知是清代乾隆任命专门管理澳门事务的官员,作为首任澳门同知,印光任不仅为政清廉,而且是一名出色的诗人。《澳门纪略》是中国古文献中唯一介绍澳门的专著,由印光任和张汝霖两名澳门同知共同编写而成,里面所载诗文既鲜明生动,又真实可信,也是研究澳门文学的宝贵资源。

澳门位于南海之滨,风景秀丽,烟雨之中更见气象。树木葱茂,冬天景色也如同夏天,烟雨蒙蒙,钟声到达岸上沉到海底,参差不齐的帆影中鸥鸟穿梭。《澳门纪略》共刊载印光任诗11首,依次为《莲峰夕照诗》《南环浴日诗》《濠镜夜月诗》《濠镜新秋晚眺诗》《青洲烟雨诗》《鸡颈风帆诗》《横琴秋霁诗》《雕楼春晓诗》《望洋灯火诗》《三巴晓钟诗》和《兰寺涛光诗》。其中,《横琴秋霁诗》描绘了横琴秋日雨后美景。雨后初晴,极目长天,一山横卧似琴,好似有仙人谱曲,天籁自鸣,云烟俱净,万里一碧如洗,树木叶落萧萧,九霄清明,空气清冷,雁过数声。

据《香山县志》记载,印光任生平无书不读,制义揣摩深邃,刊刻流传,海内奉为拱璧。其诗温厚和平,深得唐人三昧。古人崇尚诗歌的中正温厚、闲雅平易,不论是嗟叹宦海沉浮、感慨今古兴亡,还是抒发离别相思之情,都讲究含蓄委婉,平和中正。写景要雅淡,推人心之至情,写感慨之微意,悲欢含蓄而不伤,美刺婉曲而不露。印光任的诗歌总体呈现温柔和平的诗风,写春没有惜春之愁,写秋没有悲秋之思,写月不涉兴亡,写雨不浸感伤,写外番也不针砭时弊。《横琴秋霁诗》采用排偶形式,不乱杂虚字,“凭高秋极目,孤屿一琴横”,从极目长天到平沙数雁,读来可以体会到诗作的潜气内转,章法高明,呈现一种雍容典雅、温厚平和的诗风。

“有曲仙应谱,无弦籁自鸣”体现出印光任诗句的雅丽精工、对偶绝妙以及对字词的锤炼。印光任尤其精于对偶,他的诗中属对精切,妙句频出。“有曲”“无弦”,一“有”一“无”对应,“仙”和“籁”对应,“应谱”和“自鸣”相对,如果有曲子,那是神仙谱就,虽然没有琴弦,但好似听到了天籁一般的仙乐声。这两句的对偶不仅使诗歌形式优美,也营造盈空仙籁、万里一碧如洗、仙乐轻飘的意境,同时巧妙阐释了横琴地名。

“烟开万顷碧,木落九霄清”一句,云烟俱散,万顷一片澄碧,落叶萧萧,九霄都觉清爽。印光任诗歌意象的浑厚开阔和空间描写的旷远恢弘均具有唐诗的神韵。如王维“大漠孤烟直,长河落日圆”及“野旷天低树,江清月近人”,空间描写都非常开阔,极尽大自然的生命美、节奏美。上佳诗作的空间描写常常是以视野所及之处为基本点,然后辐射开去,将视野所及的“内空间”和视力不可及的“外空间”联通,或各有侧重,但都使情思在无限的空间背景上展开,营造出空间上的广阔。这两句正体现了诗歌的“泛空间”(所谓“泛空间”,指的是不从视野之内的具在空间景物出发,而是从广泛的空间幅度落笔,直写空间之大)。“泛空间”描写的重要手段就是“大字面”,表现为大数位和大意象,如“千里”“万里”为空间描写的大字面,“天地”“乾坤”“四海”等是大意象。印光任也擅长这一点,广泛运用大字面,与诗中富于具象性的空间景物发生联系,赋予本来有限的具象空间景物以无限宽广空间的功能。“万顷”“九霄”大大拓展了诗歌的空间境界,使诗作充满宇宙生命的律动,强化诗歌恢弘旷远的气度。

“冷冷潇湘意,平沙雁数声。”诗歌结尾处辞尽意不尽,显得意味深长。“潇湘”的典故来自娥皇女英,自唐代后,“潇湘”不单指湘水,而往往被诗人衍化为地域名称,多泛指三湘。潇湘一带景色迷人,宋代之后“潇湘”普遍含有隐逸、悲凉的色彩,印光任离开家乡江南宝山到广东任职,距离家乡遥远,“潇湘”的意象不仅给诗歌增加意蕴,也契合他离家任职的心境。

“冷冷潇湘不尽意,平沙数雁有余情”,秋意虽然冷冷,读诗的感觉却异常温暖。

(作者系澳门科技大学国际学院助理教授、澳门近代文学学会副理事长)

暂时没有评论