□朱波

5月11日晚,《侨批》亮相第五届中国歌剧节。 程霖 摄

珠海原创民族歌剧《侨批》在第五届中国歌剧节上喜获优秀剧目奖,这是珠海文化强市建设的又一硕果。

“侨批,侨批,跨洋过海,生生死死一信牵;侨批,侨批,望眼欲穿,魂归故里的执念。”作为文化和旅游部“中国民族歌剧传承发展工程”及“历史题材创作工程”重点扶持剧目,《侨批》以华工(在国外做工的中国工人)梁诚如的遭遇为主线,为阻止女儿像自己一样被卖,他急忙赶赴家乡却海上殒命,临终留下一封“批”,并串起迫不得已卖女的梁董氏和梁彩云母女、久卧病榻的婆母、一诺千金的侨批局主事唐有信夫妇以及与梁诚如感同身受的众多华工的故事。

那一封封、一句句、一字字由海外华侨寄给国内亲属并附有汇款的书信,或亲笔、或代笔,往往只有寥寥数语,但尺素情深,那陈旧的黄纸上既饱含了海外华侨对家中老人、新婚妻子、儿女的思念,字里行间也记录了海外侨胞艰难的创业史,更充分展现了中华民族讲信誉、守承诺的美德,以及苦难岁月里义薄云天的同胞情和浓厚的家国情。该剧不仅从艺术角度说明题材选择的视野开阔,也让侨民的创业史以至于苦难史进入更多人的视野,从一个侧面印证了民族文化基因是中华文明五千年“不断档”的重要文化原由,既是一部充分展示中华民族命运共同体的优秀艺术作品,也是一部丰富人民精神世界、增强人民精神力量的巨作。可以说,《侨批》喜获第五届中国歌剧节优秀剧目奖是当之无愧、众望所归。

一部优秀文艺作品,反映着一个国家、一个民族的文化创造能力和水平。改革开放以来,我国文艺园地百花竞放、硕果累累,呈现出繁荣发展的生动景象。然而也不可否认,一些艺术创作在一定程度上还存在有数量、缺质量,有高原、缺高峰的现象。凡此种种无不警示着我们,文艺不能在市场经济大潮中迷失方向,也不能在为什么人的问题上发生偏差,否则文艺既没有灵魂也没有生命力。只有抚今追昔、慷慨怀古,让历史文化深深地融入现代文化、融入中华大家庭、融入百姓生活,尤其是关注咱普通人的顺境和逆境、梦想和期望、怜爱和憎恨等人类生活的方方面面,才能让更多受众在文艺作品中找到启迪,从精神生活中获得教益,以至于用文艺精品去感染人、感动人、感化人,也才能以最优秀的作品、最高超的艺术、最鲜活的形象去赞美中华民族光辉灿烂的文化,弘扬我们赖以自立自强的伟大民族精神。

“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。推动文艺繁荣发展,最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。而繁荣文艺事业、创造优秀作品,关键在培养造就一大批德艺双馨的文艺工作者,用他们富有个性特征、具有精湛水准的艺术创作为人民服务,给时代树碑。基于此,广大文艺工作者应时刻牢记坚持以人民为中心的创作导向,文艺作品不是闭门造车式的刚愎自用、不是宁静书桌前的苦思冥想,要敢于打开门、敞开心扉,要走出去、走下去,要深入生活、深入人民,在天地间捕捉生活中的美好,在实践中感受人民的可爱,将鲜活的素材辅以专业的创作技巧,加之人民群众喜闻乐见的表现手法,努力创作出一批“有筋骨、有道德、有温度”的优秀文艺作品,为历史存正气,为世人弘美德,为时代聚精神,为自身留清名。

□蓝宝生

卢卫平诗歌的辨识度,长期停留在“悲悯情怀”上。这样的停留,几乎在不知不觉中造成了卢卫平诗歌创作的瓶颈。个人感觉,中国的诗写“悲悯”,杜甫已经到达天花板了,试问还有谁可以超越“穷年忧黎元,叹息肠内热”。

卢卫平的机智在于他能够及时“变道”。他清醒地自言自语——诗写身不由己,或者是情不自禁,方可抵达浑然天成。我以为这是《我渐渐接受了我的平庸》(以下简称《平庸》)出炉的大环境。有人说此诗表达着“佛系”,或者“躺平”的愿望,我不想苟同。

《平庸》企图张扬一种哲思:人,必须接受平庸。这是一种身不由己,也是一种情不自禁。试着想一想,滚滚红尘,芸芸众生,不平庸者,能有几人?《平庸》是诗人的参悟,是诗人在某个时间段的醍醐灌顶,是诗人和诗人的和解,当然也是人和人的和解。这是诗人清醒的说梦,也是说梦者最为清醒的呓语。

教人不要平庸的言论此起彼伏:“吃得苦中苦,方为人上人”“有信心的人,可以化渺小为伟大,化平庸为神奇”“会当凌绝顶,一览众山小”。仿佛是平庸者在世间已经没有立足之地。鄙人以传道授业为业,时常希望学生出类拔萃,也曾要求学子写作《拒绝平庸》。后来,属于鄙人的桃李,不平庸者寥若晨星。卢卫平的《平庸》,传递的是一种关怀,一种可以治愈的关怀。

我们不妨再来一次诵读:我渐渐接受了我的平庸/正像我早已接受了我的卑微/我的忙碌是暴雨前搬家路上/一群蚂蚁的忙碌/我的喜悦是阳光照进书房/我看见阳光里舞蹈的尘埃的喜悦/我不再在潮水退去时回旋在/沙滩上长长的拖音里听见焦虑/也不会因雷的愤怒/在深夜去寻觅迷失在乌云里的闪电/平庸是我熬制半生的红糖/终于在我接受它时包裹住了/一粒粒失败的苦药/平庸的平是平和的平平安的平/平凡的平卢卫平的平/平庸的庸是庸常的庸中庸的庸/庸众的庸毋庸置疑的庸/我渐渐接受了我的平庸/正像我早已接受了比我更平庸的人。

卢卫平曾有这样的写诗领悟:“一个闪电的句子,能照亮,一首乌云的诗。”《平庸》里,我渐渐接受了我的平庸,肯定就是一个闪亮的标题,它让诗的境界如云开日出,豁然开朗。做菜讲究入味,作诗也一样。《平庸》里一连串对“平”“庸”二字的阐发,颇有邰筐“洒水车洒水时叫洒水车/洒水车不洒水时还叫洒水车”的味道。

读到这样的句子,谁不会发出会心的一笑呢?关键的是,这样的句子是和人物(作者)的成长史连在一起,因此就没有落空,成为不着边际但又太有道理的哲理。从语言上说,这是地道的口语,但有节奏、有韵味,如果说它们是机智的,那也是出于体验的机智。从日常生活里看出不平凡的东西来,需要眼光,有些是我们都有所体会但没有明确意识,有些是明确意识到了但写不出或没有写的。这与超现实主义不同。大多数人对于日常生活是由习惯而麻木了,视一切为“理所当然”,毫无障碍或新鲜感、挑战感地活在世上。而卢卫平往往能发现平常生活中的不可思议之处,《平庸》便是。

卢卫平的诗歌本质上是抒情的。《平庸》做到了直觉与智性的结合,天启与心灵的呼应。作为一名全身心投入诗歌事业的诗人,卢卫平是当代诗坛致力于自我修炼和自我完善的典范之一。他的诗歌从日常经验中获取灵感,以融合中西诗学传统的文化视域拓展现代汉语诗歌的感受性与表现力,对时间、语言、沉思、使命等重要主题进行卓有成效的命名实践,丰富、扩张了值得珍视的新诗资源。他在充满喧嚣的交叉地带保持着谦逊、专注、开放、敏锐的思想者姿态,成为见证当代诗坛定力的一道独特风景。

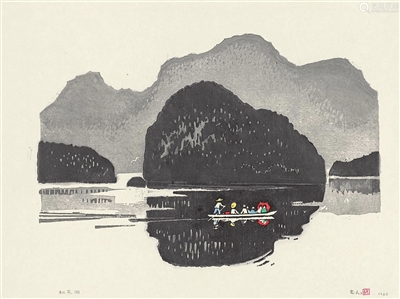

——古元套色版画《松花湖》赏析

《松花湖》 1983年 28×39.5cm 套色版画

松花湖是吉林省著名旅游景区,自然风光明媚、湖光山色绮丽,著名诗人贺敬之曾在游览松花湖后赋诗一首:“水明三峡少,林秀西子无。此行傲范蠡,输我松花湖。”足见其山水之美。古元1983年创作了套色版画《松花湖》,展现松花湖山、水、林三秀的景色。

《松花湖》是通过多个模板一层层赋色所形成的水印套色版画,画面富有层次感。古元通过远、中、近三个层次对松花湖风景区的主体山、水、林进行表现,各有突出,又相互融合,展现出一幅“群山抱绿水、碧波绕青山”的引人入胜之景。远景描绘了横亘画面的群山,层峦叠嶂,隐约可见的苍翠树木点缀在山头,显得山影浑沉,别具中国山水画的恬静和柔情。中景湖面上凸起几座小岛,大小、姿态各异,正中间的小岛石壁挺拔、悬崖峻峭,岛上树木葱郁,苍翠如黛。近景则描绘了辽阔的湖区,万顷一碧,群山环抱下的湖面风平浪静,宛若一块落入山间的明镜,远山幽岛尽数倒映其中;湖心泛着小舟,戴草帽的船夫悠闲地划桨,在湖面上留下一道道褶皱,船上游人那鲜红的遮阳伞和彩色衣物在水墨般的山水中尤为显眼,为湖区增添了无限生机。

《松花湖》的远山、小岛、游船等景物的轮廓以及透视、明暗关系扎实清晰,边缘浓淡、虚实的处理与画面相得益彰,营造出悠扬而清远的意境。作品以黑、白、灰为主色调,色彩古朴典雅,别具匠心,尤其远山主体的浅灰色与山腰略深的浅灰色的过渡十分精彩,生动表现出山体结构走势和阴阳变化,中景小岛上紧密镶嵌的黑色、浅灰色,以及通过黑色压白突出的湖色光影,都充分展示出古元艺术造诣之深厚。

(文图均由古元美术馆提供)

——电视剧《人生之路》观后感

□曾正伟

随着《人生之路》在央视综合频道热播,路遥的经典小说《人生》再次进入人们的视野。据片头介绍,该剧部分取材于路遥的中篇小说《人生》,这似乎在给观众打预防针。因为纵观全局,编导其实在用“借壳上市”的方式来吸引观众的眼球。不过,剧中对人性的三桩“拷问”确实发人深思。

第一桩“拷问”是高明楼伪装的热情。在见到高加林的大学录取通知书后,村支书高明楼心生邪念,私扣信件并将其拆封,最终让儿子高双星冒名顶替,他则凭借自己的人设极力推荐高加林去马店小学当了民办教师。有人说,这是高明楼内心感到不安,以此来弥补自己偷梁换柱的过错。殊不知,这正是高明楼的阴毒之处。他表面上在帮高加林,实际上是将他推向“万劫不复”的“深渊”。因为只有阻止高加林去复读,才能瞒天过海,暗度陈仓。试想,凭借高加林的学习成绩,复读一年必然会考上大学,并且他很有可能还会报考上海浦江学院。届时,大学校园里就会出现两个“高加林”,高双星顶替的事情就会败露。退一步讲,即便高加林不再报考浦江学院,但他的档案已经被寄往了上海,事情同样会因缺乏高加林的档案材料而败露。而当了民办教师后,他就会因超龄而失去高考的机会。如此一来,高加林就永远没有翻盘的可能。可以说,高明楼这样做不仅在损害别人,同时也为自己套上了精神枷锁。因为他的自私,致使两个青年的人生彻底被改写。

第二桩“拷问”是高双星近乎完美的表演。进入大学校园后,高双星内心一直惴惴不安。如果自己的丑行被人戳穿的话,他就会身败名裂,前功尽弃。为此,他处处小心,以至于老师点名都不敢应答。此前,他也想找高加林说明真相,无奈被父亲拽了回去。但高明楼不可能全天候地守着他,只要他想说出真相,机会总是有的,可他一直在犹豫。一方面,他不想欺世盗名;另一方面,他还想上大学。高加林在《中国农民报》发表文章后,他这个假“高加林”一夜之间成为全校的红人,甚至还赢得了陈秀礼的芳心。为了摆脱自责,缓解压力,他多次去建筑工地以求解脱。所幸,他和陈秀礼合写的一篇有关农民工的文章见诸报端。好在他这次署名是“高双星”,所以他利用这个“笔名”成功地找回了自我,“高加林即高双星,高双星即高加林”已成为一个不争的事实。但“人在做,天在看”,这个“天”就是正义和良知。直到刘巧玲说出真相,高双星父子才不得不向高玉德夫妇跪地认错。自首后,高双星被取消学历、开除公职,最后他回到陕北重新开始自己的人生。

第三桩“拷问”是高加林的双重人格。前半部的高加林既有才子情怀,又有渣男特质。他虽然“渣”得不是太“狗血”,但毕竟影响了他在众人心目中的形象。高加林是农民的儿子,但他不甘当农民,甚至还有些看不起农民。固然,一个人想通过努力来改变自己命运是没有错的,但他歧视农民就不对了。在他的潜意识中,面朝黄土背朝天的农民就是“下里巴人”,而吃商品粮的城里人才是“阳春白雪”。所以,他一门心思地想跳出农门,遇事也不能正确对待。高考“落榜”后,他整天窝在家里蒙头大睡;通讯组的工作被解职后,他一把将黄亚萍送的生日蛋糕打翻在地。在城里,刘巧珍见他的褥子太薄,就想把家里的羊皮褥子送给他,但羊皮褥子太土了,根本入不了高加林的法眼。他抛弃刘巧珍、移情于黄亚萍也是这种思想在作祟。在他心目中,“有志者,事竟成”竟被曲解成“有志者,誓进城”。只要我们剖析一下前半部的高加林,就不难发现他的人格是存在缺陷的。随着剧情的发展,他才一步步成长为一个积极向上的青年才俊。他的精彩人生,由此而得到了进一步的彰显。

不得不说,该剧无时不刻不在拷问人性。剧中所映射的三桩“拷问”,则是将人性复杂的一面刻画得入木三分。正因为如此,才有效地衬托出刘巧珍、高玉德等人的可贵。他们的一言一行,无不表现出农民的朴实;他们的一颦一笑,无不折射着人性的光芒。

——《爱情与灵药》里的爱情

□钟春鹏

也许,人越老,越容易怀旧,也更容易多愁善感。我周末闲来无事,又刷了十几年前的电影《爱情与灵药》,才猛然发现自己泪点又降低了。

《爱情与灵药》是2010年爱德华·兹威克执导的影片,由安妮·海瑟薇、杰克·吉伦哈尔主演,讲述了安妮·海瑟薇饰演患有帕金森病的玛吉·默多克,想在病重之前快活过完一生,后来遇见了杰克·吉伦哈尔饰演的销售员杰米·兰德尔,两人在一夜情之后步入恋爱,历经一番分分合合,最后有情人终成眷属。

这部影片呈现了玛吉和杰米的爱情甜蜜,也发生了一些荒唐可笑的事。我不明白为何很多人要将其解读成浪漫喜剧片。我觉得这不是喜剧片,而是一部披着笑脸的悲剧,电影告诉我们,爱情是一个患病之人的灵药,而在我看来,此片诠释了守候才是真正爱的底色和最美的样子。

爱情,其实和江山一样,赢取容易,守护困难。有时候爱情来得太突然,转角遇到爱,确认过眼神,便是对的人。杰米在医院推销药品时,第一次看到了就诊检查的玛吉,这个穿梭于美女堆里的“海王”心动了。可最初,玛吉作为过来人一眼洞穿了杰米的小心思,抡起背包砸向了杰米的头。

后来,玛吉主动约会杰米,两人逐渐相爱,当玛吉发现病重到拿不起一把剪刀时,十分懊恼,故意激怒杰米,不想耽误杰米,最终也选择了出走。爱情就这样转瞬即逝。杰米终于清醒,因为放不下玛吉,在得知玛吉下车的地方后,提前几天日夜守候在那里,为的是等到玛吉。两人见面后,喜极而泣,彼此说出了心里话“我需要你”“我爱你”,从此不离不弃。影片播出后,不少影评人给出差评,有的说“电影烂到没法言说”,有的说“这无疑是爱德华·兹威克个人创作史上最糟糕的电影”。而我却为玛吉和杰米的爱情这味灵药感动,因为它撬动了现实生活中普通人柔软的心。

艺术来源于生活,有时电影就是生活的生动写照。古往今来,多少相守的爱情故事演绎了人生的悲欢离合,《爱情与灵药》中那句“你遇见千千万万个人,但没有一个人能触动你,然后你遇到了一个人,你的生活从此改变了”,道出了遇见的偶然,也说尽了相守的难得。广西有个“90后”小伙坚持每天唱歌跳舞,用真诚和爱唤醒了昏迷6个月的“植物人”妻子,后来妻子在他的照料下可以走路了,这就是爱情的守候——即使你卧病床上,我也为你翩然起舞。

记得有位作家曾说过:“在我们一生中,遇到爱遇到性都不稀罕,稀罕的是遇到了解。”是啊,玛吉和杰米先有性后有爱,可他们终究互相了解。爱情最美的样子不是你侬我侬,而是“你若不离,我便不弃”的长相厮守。

□朱波

5月11日晚,《侨批》亮相第五届中国歌剧节。 程霖 摄

珠海原创民族歌剧《侨批》在第五届中国歌剧节上喜获优秀剧目奖,这是珠海文化强市建设的又一硕果。

“侨批,侨批,跨洋过海,生生死死一信牵;侨批,侨批,望眼欲穿,魂归故里的执念。”作为文化和旅游部“中国民族歌剧传承发展工程”及“历史题材创作工程”重点扶持剧目,《侨批》以华工(在国外做工的中国工人)梁诚如的遭遇为主线,为阻止女儿像自己一样被卖,他急忙赶赴家乡却海上殒命,临终留下一封“批”,并串起迫不得已卖女的梁董氏和梁彩云母女、久卧病榻的婆母、一诺千金的侨批局主事唐有信夫妇以及与梁诚如感同身受的众多华工的故事。

那一封封、一句句、一字字由海外华侨寄给国内亲属并附有汇款的书信,或亲笔、或代笔,往往只有寥寥数语,但尺素情深,那陈旧的黄纸上既饱含了海外华侨对家中老人、新婚妻子、儿女的思念,字里行间也记录了海外侨胞艰难的创业史,更充分展现了中华民族讲信誉、守承诺的美德,以及苦难岁月里义薄云天的同胞情和浓厚的家国情。该剧不仅从艺术角度说明题材选择的视野开阔,也让侨民的创业史以至于苦难史进入更多人的视野,从一个侧面印证了民族文化基因是中华文明五千年“不断档”的重要文化原由,既是一部充分展示中华民族命运共同体的优秀艺术作品,也是一部丰富人民精神世界、增强人民精神力量的巨作。可以说,《侨批》喜获第五届中国歌剧节优秀剧目奖是当之无愧、众望所归。

一部优秀文艺作品,反映着一个国家、一个民族的文化创造能力和水平。改革开放以来,我国文艺园地百花竞放、硕果累累,呈现出繁荣发展的生动景象。然而也不可否认,一些艺术创作在一定程度上还存在有数量、缺质量,有高原、缺高峰的现象。凡此种种无不警示着我们,文艺不能在市场经济大潮中迷失方向,也不能在为什么人的问题上发生偏差,否则文艺既没有灵魂也没有生命力。只有抚今追昔、慷慨怀古,让历史文化深深地融入现代文化、融入中华大家庭、融入百姓生活,尤其是关注咱普通人的顺境和逆境、梦想和期望、怜爱和憎恨等人类生活的方方面面,才能让更多受众在文艺作品中找到启迪,从精神生活中获得教益,以至于用文艺精品去感染人、感动人、感化人,也才能以最优秀的作品、最高超的艺术、最鲜活的形象去赞美中华民族光辉灿烂的文化,弘扬我们赖以自立自强的伟大民族精神。

“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。推动文艺繁荣发展,最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。而繁荣文艺事业、创造优秀作品,关键在培养造就一大批德艺双馨的文艺工作者,用他们富有个性特征、具有精湛水准的艺术创作为人民服务,给时代树碑。基于此,广大文艺工作者应时刻牢记坚持以人民为中心的创作导向,文艺作品不是闭门造车式的刚愎自用、不是宁静书桌前的苦思冥想,要敢于打开门、敞开心扉,要走出去、走下去,要深入生活、深入人民,在天地间捕捉生活中的美好,在实践中感受人民的可爱,将鲜活的素材辅以专业的创作技巧,加之人民群众喜闻乐见的表现手法,努力创作出一批“有筋骨、有道德、有温度”的优秀文艺作品,为历史存正气,为世人弘美德,为时代聚精神,为自身留清名。

□蓝宝生

卢卫平诗歌的辨识度,长期停留在“悲悯情怀”上。这样的停留,几乎在不知不觉中造成了卢卫平诗歌创作的瓶颈。个人感觉,中国的诗写“悲悯”,杜甫已经到达天花板了,试问还有谁可以超越“穷年忧黎元,叹息肠内热”。

卢卫平的机智在于他能够及时“变道”。他清醒地自言自语——诗写身不由己,或者是情不自禁,方可抵达浑然天成。我以为这是《我渐渐接受了我的平庸》(以下简称《平庸》)出炉的大环境。有人说此诗表达着“佛系”,或者“躺平”的愿望,我不想苟同。

《平庸》企图张扬一种哲思:人,必须接受平庸。这是一种身不由己,也是一种情不自禁。试着想一想,滚滚红尘,芸芸众生,不平庸者,能有几人?《平庸》是诗人的参悟,是诗人在某个时间段的醍醐灌顶,是诗人和诗人的和解,当然也是人和人的和解。这是诗人清醒的说梦,也是说梦者最为清醒的呓语。

教人不要平庸的言论此起彼伏:“吃得苦中苦,方为人上人”“有信心的人,可以化渺小为伟大,化平庸为神奇”“会当凌绝顶,一览众山小”。仿佛是平庸者在世间已经没有立足之地。鄙人以传道授业为业,时常希望学生出类拔萃,也曾要求学子写作《拒绝平庸》。后来,属于鄙人的桃李,不平庸者寥若晨星。卢卫平的《平庸》,传递的是一种关怀,一种可以治愈的关怀。

我们不妨再来一次诵读:我渐渐接受了我的平庸/正像我早已接受了我的卑微/我的忙碌是暴雨前搬家路上/一群蚂蚁的忙碌/我的喜悦是阳光照进书房/我看见阳光里舞蹈的尘埃的喜悦/我不再在潮水退去时回旋在/沙滩上长长的拖音里听见焦虑/也不会因雷的愤怒/在深夜去寻觅迷失在乌云里的闪电/平庸是我熬制半生的红糖/终于在我接受它时包裹住了/一粒粒失败的苦药/平庸的平是平和的平平安的平/平凡的平卢卫平的平/平庸的庸是庸常的庸中庸的庸/庸众的庸毋庸置疑的庸/我渐渐接受了我的平庸/正像我早已接受了比我更平庸的人。

卢卫平曾有这样的写诗领悟:“一个闪电的句子,能照亮,一首乌云的诗。”《平庸》里,我渐渐接受了我的平庸,肯定就是一个闪亮的标题,它让诗的境界如云开日出,豁然开朗。做菜讲究入味,作诗也一样。《平庸》里一连串对“平”“庸”二字的阐发,颇有邰筐“洒水车洒水时叫洒水车/洒水车不洒水时还叫洒水车”的味道。

读到这样的句子,谁不会发出会心的一笑呢?关键的是,这样的句子是和人物(作者)的成长史连在一起,因此就没有落空,成为不着边际但又太有道理的哲理。从语言上说,这是地道的口语,但有节奏、有韵味,如果说它们是机智的,那也是出于体验的机智。从日常生活里看出不平凡的东西来,需要眼光,有些是我们都有所体会但没有明确意识,有些是明确意识到了但写不出或没有写的。这与超现实主义不同。大多数人对于日常生活是由习惯而麻木了,视一切为“理所当然”,毫无障碍或新鲜感、挑战感地活在世上。而卢卫平往往能发现平常生活中的不可思议之处,《平庸》便是。

卢卫平的诗歌本质上是抒情的。《平庸》做到了直觉与智性的结合,天启与心灵的呼应。作为一名全身心投入诗歌事业的诗人,卢卫平是当代诗坛致力于自我修炼和自我完善的典范之一。他的诗歌从日常经验中获取灵感,以融合中西诗学传统的文化视域拓展现代汉语诗歌的感受性与表现力,对时间、语言、沉思、使命等重要主题进行卓有成效的命名实践,丰富、扩张了值得珍视的新诗资源。他在充满喧嚣的交叉地带保持着谦逊、专注、开放、敏锐的思想者姿态,成为见证当代诗坛定力的一道独特风景。

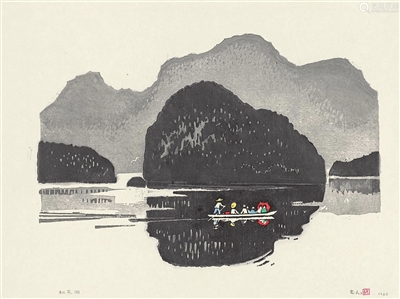

——古元套色版画《松花湖》赏析

《松花湖》 1983年 28×39.5cm 套色版画

松花湖是吉林省著名旅游景区,自然风光明媚、湖光山色绮丽,著名诗人贺敬之曾在游览松花湖后赋诗一首:“水明三峡少,林秀西子无。此行傲范蠡,输我松花湖。”足见其山水之美。古元1983年创作了套色版画《松花湖》,展现松花湖山、水、林三秀的景色。

《松花湖》是通过多个模板一层层赋色所形成的水印套色版画,画面富有层次感。古元通过远、中、近三个层次对松花湖风景区的主体山、水、林进行表现,各有突出,又相互融合,展现出一幅“群山抱绿水、碧波绕青山”的引人入胜之景。远景描绘了横亘画面的群山,层峦叠嶂,隐约可见的苍翠树木点缀在山头,显得山影浑沉,别具中国山水画的恬静和柔情。中景湖面上凸起几座小岛,大小、姿态各异,正中间的小岛石壁挺拔、悬崖峻峭,岛上树木葱郁,苍翠如黛。近景则描绘了辽阔的湖区,万顷一碧,群山环抱下的湖面风平浪静,宛若一块落入山间的明镜,远山幽岛尽数倒映其中;湖心泛着小舟,戴草帽的船夫悠闲地划桨,在湖面上留下一道道褶皱,船上游人那鲜红的遮阳伞和彩色衣物在水墨般的山水中尤为显眼,为湖区增添了无限生机。

《松花湖》的远山、小岛、游船等景物的轮廓以及透视、明暗关系扎实清晰,边缘浓淡、虚实的处理与画面相得益彰,营造出悠扬而清远的意境。作品以黑、白、灰为主色调,色彩古朴典雅,别具匠心,尤其远山主体的浅灰色与山腰略深的浅灰色的过渡十分精彩,生动表现出山体结构走势和阴阳变化,中景小岛上紧密镶嵌的黑色、浅灰色,以及通过黑色压白突出的湖色光影,都充分展示出古元艺术造诣之深厚。

(文图均由古元美术馆提供)

——电视剧《人生之路》观后感

□曾正伟

随着《人生之路》在央视综合频道热播,路遥的经典小说《人生》再次进入人们的视野。据片头介绍,该剧部分取材于路遥的中篇小说《人生》,这似乎在给观众打预防针。因为纵观全局,编导其实在用“借壳上市”的方式来吸引观众的眼球。不过,剧中对人性的三桩“拷问”确实发人深思。

第一桩“拷问”是高明楼伪装的热情。在见到高加林的大学录取通知书后,村支书高明楼心生邪念,私扣信件并将其拆封,最终让儿子高双星冒名顶替,他则凭借自己的人设极力推荐高加林去马店小学当了民办教师。有人说,这是高明楼内心感到不安,以此来弥补自己偷梁换柱的过错。殊不知,这正是高明楼的阴毒之处。他表面上在帮高加林,实际上是将他推向“万劫不复”的“深渊”。因为只有阻止高加林去复读,才能瞒天过海,暗度陈仓。试想,凭借高加林的学习成绩,复读一年必然会考上大学,并且他很有可能还会报考上海浦江学院。届时,大学校园里就会出现两个“高加林”,高双星顶替的事情就会败露。退一步讲,即便高加林不再报考浦江学院,但他的档案已经被寄往了上海,事情同样会因缺乏高加林的档案材料而败露。而当了民办教师后,他就会因超龄而失去高考的机会。如此一来,高加林就永远没有翻盘的可能。可以说,高明楼这样做不仅在损害别人,同时也为自己套上了精神枷锁。因为他的自私,致使两个青年的人生彻底被改写。

第二桩“拷问”是高双星近乎完美的表演。进入大学校园后,高双星内心一直惴惴不安。如果自己的丑行被人戳穿的话,他就会身败名裂,前功尽弃。为此,他处处小心,以至于老师点名都不敢应答。此前,他也想找高加林说明真相,无奈被父亲拽了回去。但高明楼不可能全天候地守着他,只要他想说出真相,机会总是有的,可他一直在犹豫。一方面,他不想欺世盗名;另一方面,他还想上大学。高加林在《中国农民报》发表文章后,他这个假“高加林”一夜之间成为全校的红人,甚至还赢得了陈秀礼的芳心。为了摆脱自责,缓解压力,他多次去建筑工地以求解脱。所幸,他和陈秀礼合写的一篇有关农民工的文章见诸报端。好在他这次署名是“高双星”,所以他利用这个“笔名”成功地找回了自我,“高加林即高双星,高双星即高加林”已成为一个不争的事实。但“人在做,天在看”,这个“天”就是正义和良知。直到刘巧玲说出真相,高双星父子才不得不向高玉德夫妇跪地认错。自首后,高双星被取消学历、开除公职,最后他回到陕北重新开始自己的人生。

第三桩“拷问”是高加林的双重人格。前半部的高加林既有才子情怀,又有渣男特质。他虽然“渣”得不是太“狗血”,但毕竟影响了他在众人心目中的形象。高加林是农民的儿子,但他不甘当农民,甚至还有些看不起农民。固然,一个人想通过努力来改变自己命运是没有错的,但他歧视农民就不对了。在他的潜意识中,面朝黄土背朝天的农民就是“下里巴人”,而吃商品粮的城里人才是“阳春白雪”。所以,他一门心思地想跳出农门,遇事也不能正确对待。高考“落榜”后,他整天窝在家里蒙头大睡;通讯组的工作被解职后,他一把将黄亚萍送的生日蛋糕打翻在地。在城里,刘巧珍见他的褥子太薄,就想把家里的羊皮褥子送给他,但羊皮褥子太土了,根本入不了高加林的法眼。他抛弃刘巧珍、移情于黄亚萍也是这种思想在作祟。在他心目中,“有志者,事竟成”竟被曲解成“有志者,誓进城”。只要我们剖析一下前半部的高加林,就不难发现他的人格是存在缺陷的。随着剧情的发展,他才一步步成长为一个积极向上的青年才俊。他的精彩人生,由此而得到了进一步的彰显。

不得不说,该剧无时不刻不在拷问人性。剧中所映射的三桩“拷问”,则是将人性复杂的一面刻画得入木三分。正因为如此,才有效地衬托出刘巧珍、高玉德等人的可贵。他们的一言一行,无不表现出农民的朴实;他们的一颦一笑,无不折射着人性的光芒。

——《爱情与灵药》里的爱情

□钟春鹏

也许,人越老,越容易怀旧,也更容易多愁善感。我周末闲来无事,又刷了十几年前的电影《爱情与灵药》,才猛然发现自己泪点又降低了。

《爱情与灵药》是2010年爱德华·兹威克执导的影片,由安妮·海瑟薇、杰克·吉伦哈尔主演,讲述了安妮·海瑟薇饰演患有帕金森病的玛吉·默多克,想在病重之前快活过完一生,后来遇见了杰克·吉伦哈尔饰演的销售员杰米·兰德尔,两人在一夜情之后步入恋爱,历经一番分分合合,最后有情人终成眷属。

这部影片呈现了玛吉和杰米的爱情甜蜜,也发生了一些荒唐可笑的事。我不明白为何很多人要将其解读成浪漫喜剧片。我觉得这不是喜剧片,而是一部披着笑脸的悲剧,电影告诉我们,爱情是一个患病之人的灵药,而在我看来,此片诠释了守候才是真正爱的底色和最美的样子。

爱情,其实和江山一样,赢取容易,守护困难。有时候爱情来得太突然,转角遇到爱,确认过眼神,便是对的人。杰米在医院推销药品时,第一次看到了就诊检查的玛吉,这个穿梭于美女堆里的“海王”心动了。可最初,玛吉作为过来人一眼洞穿了杰米的小心思,抡起背包砸向了杰米的头。

后来,玛吉主动约会杰米,两人逐渐相爱,当玛吉发现病重到拿不起一把剪刀时,十分懊恼,故意激怒杰米,不想耽误杰米,最终也选择了出走。爱情就这样转瞬即逝。杰米终于清醒,因为放不下玛吉,在得知玛吉下车的地方后,提前几天日夜守候在那里,为的是等到玛吉。两人见面后,喜极而泣,彼此说出了心里话“我需要你”“我爱你”,从此不离不弃。影片播出后,不少影评人给出差评,有的说“电影烂到没法言说”,有的说“这无疑是爱德华·兹威克个人创作史上最糟糕的电影”。而我却为玛吉和杰米的爱情这味灵药感动,因为它撬动了现实生活中普通人柔软的心。

艺术来源于生活,有时电影就是生活的生动写照。古往今来,多少相守的爱情故事演绎了人生的悲欢离合,《爱情与灵药》中那句“你遇见千千万万个人,但没有一个人能触动你,然后你遇到了一个人,你的生活从此改变了”,道出了遇见的偶然,也说尽了相守的难得。广西有个“90后”小伙坚持每天唱歌跳舞,用真诚和爱唤醒了昏迷6个月的“植物人”妻子,后来妻子在他的照料下可以走路了,这就是爱情的守候——即使你卧病床上,我也为你翩然起舞。

记得有位作家曾说过:“在我们一生中,遇到爱遇到性都不稀罕,稀罕的是遇到了解。”是啊,玛吉和杰米先有性后有爱,可他们终究互相了解。爱情最美的样子不是你侬我侬,而是“你若不离,我便不弃”的长相厮守。

暂时没有评论