边缘的前卫

——珠海文学创作散论

□ 郭海军

若以期刊发表、评论裁定、评奖表彰三位一体的评价标准衡之,珠海文学业已成为成绩不俗的边缘性写作共同体。“边缘”即远离以首都为代表的国家政治与文化核心地带,与其写作景况既呼应又尽显个性。“写作共同体”即在相对固定的地理空间内,为一个大致趋同的精神目标或基本一致的题材对象进行文学书写的特定人群。

珠海文学的独有质地

在诸多的边缘性写作共同体中,珠海文学独具特殊性。一方面,珠海文学与深圳文学均属于特区文学;另一方面,珠海文学又在特区文学里呈现出别致的样态和风貌。因为不论怎样钩沉历史来锻造城市的文化内涵,我们看珠海如看深圳,都是定位于“经济特区”。虽然只有40余年的城龄,两座城市却是中华民族从传统农业社会向现代工业社会转型的前沿和窗口。但相比深圳,珠海没有“打工文学”“底层写作”等的空前盛况,珠海文学疏离于文坛热点的边缘状态明显。而边缘化的自由感和少约束,则又孕育助长了珠海文学书写的前卫性和先锋性特征,使得珠海作家更喜欢着力于表达关涉人类命运和个体生命等既宏大又幽微的主题内容,在艺术品质和写作技术上也更具探索性。

以小说为例,曾维浩在笔耕八年的长篇小说《弑父》里,以丰沛恣肆的想象和繁复多变的结构,采用寓言与象征的方式宏观地写出了人类文明的尴尬困境。作品主题涵盖人类生存的不同境遇,涉及人类学、社会学、哲学等诸多学科要面对的共同课题,这在1998年的中国小说版图上价值殊异。10年后,他的另一部长篇《离骚》则借助“身体写作”外壳把笔触伸向人物的内部精神世界。主人公“虽九死其犹未悔”的倾心爱恋,历经了半个世纪的痛苦磨难,生动地展示出人性的丰饶和温润。《离骚》表现的是对人类生存处境持续一贯的关注,但却一改《弑父》处处隐喻象征的表现手法和否定性的主题指向,开始坚实地站在现实层面,以民族化的立场和形式加以真切肯定。陈继明在长篇小说《七步镇》中,试图让东声通过“寻找自我”来治疗回忆症这一精神疾患。东声“寻找”自我的曲折脚迹,已经在现代和传统、个体和社会、“我”和自我既阔大多维也具象错综的历史时空中,绘制出一种让读者既陌生又似曾相识的精神图谱。这图谱既属于东声自己,也属于我们每一个人。类似的小说创制,还有李逊的《在黑暗中狂奔》、李更的《俘虏》、刘鹏凯的《白太阳》、韦驰的多部曲、维阿的《不可能有蝴蝶》等。

概而言之,40多年来的深圳文学更多描写社会转型过程中普通人的现实生存状态,并以“打工文学”“底层写作”“城市文学”的递进性文学表达,刻画出当代中国第一座真正意义的现代工业城市的精神成长史。而珠海作家在感受现代都市生存观念变化的同时,也深切体会到城市化的快速进程带给传统中国人价值观念与生活方式的巨大冲击,以及由此形成的精神摇撼和心理落差,促使他们对现代城市文明作出深刻思考与自觉反省。不仅是小说,卢卫平、唐不遇、唐晓虹、谢小灵等人的诗歌,耿立、盛祥兰、钟建平等人的散文等,其主题涵蕴都关乎这样的思考。整体而言,视野宽阔高远,风格丰富多变,不拘泥时代和现实的既有境况,凝神潜心于个体化的艺术探索,已然成为珠海作家的共通属性和不约而同的美学追求,也铸造了珠海文学的独有质地。

从城市文学到新市民文学

进一步看,20世纪80年代以来以移居作家为主创力量的珠海文学,已经在当代中国文学史上显露出一种新的思想内涵和艺术品质。包孕这种内涵与品质的各类文学样式,其主题指向正在由城市文学发展为新市民文学。

一是主体写作意识的超前性。随着工业化社会转型的逐步深入和渐趋完成,移居经济特区的新移民经历了40年的心理与情感的蜕变,与也在转变中的原住民在新的现代城市文明空间里融合,形成发端于深圳、珠海等特区城市,进而扩展到广东全境乃至全中国的新市民阶层。这是一个正在成长中的城市社会阶层,也将成为建立在物质、知识和制度现代化基础上的文化现代化的最直接表征,即“人的现代化”。从新移民到新市民的成长过程,几近同步地反映在深圳文学书写的各类文本中,具体表现为“打工文学”“底层写作”“城市文学”到“新市民文学”的阶段性形态演进。同期的珠海作家则站在现代城市的立场上,直接以新市民的写作姿态冷静地审视时代,从人类生存的更广阔视界思忖和描述“乡土中国”到“城市中国”的人性人情。

如王海玲以1995年的《东扑西扑》为起点,再现移民特区的年轻知识女性在前所未有的时代变迁中找寻自我精神定位的心路历程。直到2008年的中篇《无法闪避》,王海玲小说在人物形象和主题意蕴上不断延伸并互为补充,形成特区知识女性移民的形象系列,进而构成了一种整体上的文学表达,力求探寻社会转型期内生活既有的诸多可能性,以及这些可能性的边界。这种基于人生实相冷静客观的书写,显然超前于打工文学及底层写作。耿立的《暗夜里的灯盏烛光》等作品则把激情和童真蕴蓄于雄浑、沉郁的散文表达中,力图穿透漫漶岁月的层层积尘,为现代城市里的新市民找寻并打造几近于无的精神栖息地。作品主题的另一侧,则是对快速城市化进程的深刻反思,艺术质地远高于许多当下的“历史散文”。

二是主题表达的跨越性。起源于深圳的“特区文学”,因与社会转型实验的同步,表现出较为完整的连续性和阶段性纪实特征。就像早期的“打工文学”演变为“底层写作”,无非是转型之初到上世纪90年代中后期转型阵痛阶段,普通人包括“打工”群体生存境遇、心理状态与情感世界的形象摹写,区别在于人物形象从“农民工”扩大到农民、工人等更广大人群,叙事空间则从深圳一城拓展到全国其他城市。但珠海文学的主题表达甫一面世,就越过“打工”和“底层”的揭露、谴责与批判,站在了城市文学的写作起点上。即珠海作家多从人类生存的大坐标出发,以现代城市新市民的视角,描摹中国人从传统乡土进入现代城市的心理悸动和曲折精神路径,以及现代城市市民繁复而单调的生活状态,就像卢卫平诗歌里的多维感喟。当然,在表现新市民的精神故乡和“进城路径”的同时,珠海文学的主题也指向进行时态中的现代都市生活,和由此生成的种种个体精神遭际,譬如杨雪萍、裴蓓的小说。

既有的写作实绩表明,珠海文学因从疆域阔大的城市文学向新市民文学的跨越,正显现着非凡格局和独特魅力。随着粤港澳大湾区建设被提升到国家发展战略层面,在历史演进与时代变革的背景上,珠海文学也必将成为大湾区文学整体中的有机组成部分,继而抵达一个更高的目标。

□ 郭道荣

“诗歌”与“人生智慧”有关系吗?灯火能够照亮黑暗,让人们看到黑暗里面的世界。而诗歌犹如灯火,让人看到视界之外的图景。我阅读珠海作家卢卫平的诗,总能感悟到非一般的人生智慧。

生命的存在感

孔子说:“诗可以兴”。他对诗的观念与读诗的态度,就是不把诗只当作与读者生命存在感无关的客体。读诗可打开自己的人生境界,随性感悟,从文本中接受启发。朱熹《论语集注》对“诗可以兴”的解释恰到好处,他说:“兴者,感发其志意也”,也就是人们可以经由诗的阅读而感发心志、情意。卢卫平《石头和水》即富含这种感悟与思索:“那年我七岁,在池塘里打水漂/石头为了自己走得更远/不停地划伤水,石头嚯嚯的声响里/有水的疼痛。石头沉没了/水面上只留下一圈圈叹息/我性格中的柔软从这叹息里开始”。诗歌只有回到生命存在的本身,才有智慧。当下,人们生活在信息洪流中,资讯十分发达,因而视觉里的生命的存在感被“架空”了,人们只活在媒体经过编码的符号世界里,遗忘了生活中种种最贴近生活的事物,甚至遗忘了自己生命存在本身。卢卫平诗歌对生命存在感的诠释,正是在激发人们对诗歌的兴趣。

生命的“存在”,不能只从先验本体,从抽象概念去认知。依照庄子或西方存在主义者的说法,生命的“存在感”就是:一个独特、具体的“自我”。卢卫平诗作常从“自我”切入,再能透彻地叙述,如他的《理解一个比喻要多少年》:“理解一个比喻要多少年/要经历多少风雨,多少事/要遇见南来北往什么人/雪,像盐一样白/这是我小学二年级写下的/雪的比喻句。三十多年过去了/除了白,我没有在雪和盐之间/找到更紧密的联系”。先谈发现,再代入“自我”,顺理成章完成了诗人视角向读者视角转化的过程。

“生命存在感”是一切人文学问的起点。卢卫平的大量诗歌作品都在诠释这一问题。他的《古难全》一诗,同样是对人生百态存在的诠释,诗这样写道:“此时难全的是六十八岁的吹萨克斯老人/从北方移居南海边后/每天晚上九点坐在石椅上/吹老歌在水一方时曲调里流出的忧伤/是怒放的格桑花近旁/三角梅已落红满地/……/是沙滩上紧紧相拥的恋人/即使是他们礁石一样站立到黎明/沙滩也无法让他们的脚印永恒”。

我以为,真正的动人的诗大多是在表现这种生命“存在感”,进而用“意象”去逼近生命存在的本质。

非一般的人生智慧

卢卫平为诗谱写出关于爱情、生活、战争、社会、水、自由等动人的篇章,透过音乐、戏剧、舞蹈和影像的跨界展演,呈现一场别开生面的诗剧场盛会,模糊了现实与想象的边界。在新诗创作者中,我认为卢卫平是最具有人生智慧的诗人之一。他的《河边的故事》一诗,便颇为引人深思:“河水淹没在它的流动中/我淹没在你河水一样的话语中”。这样的诗句,在他的诗歌作品中比比皆是。再看看《书签》一诗:“电子警察不懂哲学,一个星期/我就收到两百元罚单:在单行线上逆行/我将罚单夹在《西方哲学史》中,当做书签”。这首诗表述了科技与哲学之间的关系,有些认知在科技化、网络化的今天是行不通的。

不仅诗句隐含人生智慧,在卢卫平的诗歌标题中同样常常具有智慧或独到的见解,如《中年货车》《我的伤口,藏在词语的缝隙》《父亲的火车》《理解一个比喻要多少年》等题目,颇引人深思,值得玩味。

诗歌创作通常来自于诗人以客观环境为基础,筛选内化而来的一种想象的再现,创作出“静态的”“主观的”“形式的”描写,体现诗人的一种态度与感悟。事实上,诗歌创作必须扎根在现实生活之中,强调诗不再只是形式技巧的实验与创新。更重要的是,在诗的内涵中呈现出什么样的现实关怀,即表现出什么样的人生智慧。人是社会的动物,因此,每个人的存在很难从社会历史环境中分割、抽离出来,成为一个“非历史的”人。

可以假设,若某个时代没有诗歌,不仅指那个时代不写诗、不读诗,更指的是人们的生活已不存在“诗”的质量,更缺失以诗歌形式呈现的人生智慧。反之,我们生活在这个时代,拥有厚重的诗词文化,更拥有诗之境界,令我们提升对自身生命存在经验及意义的感悟能力,更能感受到在各个不同历史时期的真挚感情,让我们从中感受到时代的脉搏。

烟雨朦胧入梦境

——古元套色版画《江南小镇》赏析

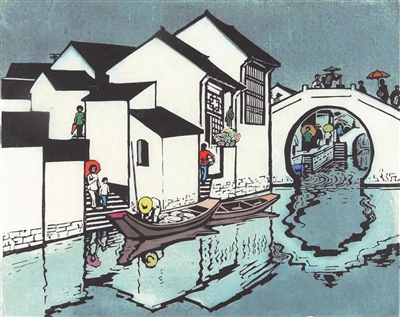

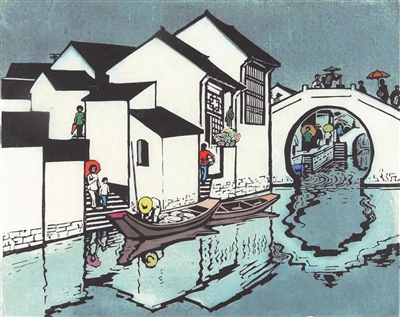

古元创作过许多表现江南水乡的作品,如《绍兴风景》《水镇》等,无一不展现出南方水乡清幽温婉的魅力,其1983年创作的套色版画《江南小镇》亦是如此,通过柔美的小桥流水、典雅的白墙黛瓦和朴素生动的劳动人民生活景象表现出江南清新婉约的独特气质。

《江南小镇》 1983年 36.8×45.5cm 套色版画

《江南小镇》以河边的一片民居和石拱桥为画面主体,白墙黛瓦的江南典型建筑一栋挨着一栋,鳞次栉比、错落有致,黑色的屋顶一层套着一层向远处延伸,占满了画面左侧的空间。一条阶梯小道从“民居丛”中生长到河边,将居民从密密麻麻的建筑中“送”到码头。临河的房屋向河面伸出一个阳台,门外还修建了一个小小的埠头,方便主妇洗衣、洗菜、淘米等,阳台上摆放着几盆盛放的鲜花。江南水乡河道纵横,船是人们重要的出行工具,画面上码头边停着两艘小船,其中一艘已经装载了货物,戴着草帽的船工弯腰忙碌着。顺着荡漾的水波望去,一座石拱桥横跨水面,挑着扁担的货郎、挎着竹篮的老妇人、戴帽子的学生等在桥上来往,从桥洞望去可以看到水边的栈道和远处的拱桥亦是行人如织。

《江南小镇》以线性构图为主,运用斜线结构拓展了画面空间以容纳更多内容,水平线既增强了画面的稳定性,又与建筑竖直向上的线条相应和,拱桥的圆形则给人丰满、平和的感觉。作品整体刚柔并济,水上的建筑坚挺稳重,水面刻画则细腻灵动,点、线、面结合,表达出波光粼粼的流动性。颜色上以黑、白表现建筑,水天蓝灰一色,表现出烟雨朦胧之感,加以色彩斑斓的行人点缀,清新淡雅,让人如入梦境。

(文图均由古元美术馆提供)

□ 赵海霞

众所周知,文学是一种以语言文字为媒介的艺术表现,无论是诗歌、小说、散文、戏剧还是文学理论,都体现出人类在自然社会中的体验、想象以及人类与社会之间错综复杂的关系。文学并非孤立,各类文学作品与自然环境、社会环境、社会思想体系及其团体、制度以及人类阅读欣赏等共同组织成一个生态组织,即文学生态。文学生态可以反映文学作品的传播和出版状况、文学流派的诞生和发展、读者的审美动向以及作者的生活状态,是文学发展与人类文明发展的紧密链接,是文化生态的一部分。

“两洋咫尺判西东,放眼环球九万通”,作为近代史上中西文化最早交汇地,澳门由于独特的历史和地缘关系,发展过程中形成独特的文学生态样式。整体来看,从明中叶到20世纪末,澳门文学的发展特点主要表现在三个方面。一是“小”空间有“大”容量。澳门在地理学意义上很小,却成为不同民族、种族和文明的汇集地,据学者考证,曾聚集了30多个不同民族,蕴含着丰富的文学历史文化,如文学上,华语文学和土生葡人文学并存,从这个角度说,澳门又有其“大”。二是从“客居文学”走向自身内在成长。自明中叶以来,文人墨客相继来到澳门或附近旅居,在诸多文学作品中留下感怀的踪迹,这些大多是观光式的文字或怀乡的情感记录,缺乏和澳门本地的深层链接,自上世纪二三十年代以来,澳门本土作家崛起,经过半个世纪的发展,完成了文学的自觉。三是文学社团发达。发达的文学社团是澳门文学的特色之一,从早期的“莲峰陶社”“雪社”到如今的“澳门笔会”“五月诗社”“澳门写作学会”等,文学社团使得文学和市民生活紧密联系,营造出浓厚的文学氛围。

自开埠后,澳门便成为中西文化、宗教交汇之地和东西方“互看”的视窗,至今已有400多年。自16世纪中叶开始,澳门即有零星的文学活动,例如汤显祖途经澳门,写下《香岙逢贾胡》,描绘他首次遇见西方商人的情景。明末清初,避居澳门的屈大均、释迹删等文人一路记录所见所闻,述志抒怀,另一方面,葡萄牙诗人卡蒙斯游历东方所作的《卢济塔尼亚人之歌》中也有对澳门城市建筑的描写。清朝派往澳门的官员如吴兴祚、印光任、张汝霖等人,创作了大量诗歌作品,在澳门长期生活的葡萄牙诗人庇山耶所创作的诗歌,更在葡萄牙文学史上被视为象征主义诗歌的典范。晚清民初,内地来澳门的迁客、塾师、爱国志士以及来澳避乱的粤籍士大夫,如郑观应、潘飞声、丘逢甲、汪兆镛等,以诗歌寄情,形成澳门诗歌发展的高峰。进入20世纪,澳门文学迈进百花齐放的繁荣年代,创作旧体诗词为主的“雪社”,是澳门文学史上第一个以本地居民为骨干的文学团体群落,它的成立标志着澳门本土文学的自觉。20世纪60年代,《新园地》《红豆》等文学刊物,聚集起新文学的第一批开垦者,“红豆文社”的成立,为文学创作题材本土化,更多地反映澳门基层社会现实提供了平台。葡裔社群涌现的作家如江道莲、飞历奇、飞雅德、高美士等,他们创作的作品既反映族群生活,又反映对种族文化和平共处的期盼。80年代成立的“澳门笔会”,是联系团结澳门文学创作者的重要平台,在构建澳门本地身份认同的过程中发挥着重要的作用。

随着澳门回归祖国大家庭,在主权治权合一符合澳门社会结构和时空框架的条件下,澳门文学的发展呈现出新的生态样式。首先,文学创作空前繁荣,新生代作家更多关注生存体验和城市书写的探索,在形式和主题两方面深度开掘,彰显出澳门文学兼具地域性和开放性的特色。澳门回归祖国以来,在国家和澳门特区政府“澳门文学奖”设置等多项文化措施的积极推动下,澳门本土文学社团如雨后春笋蓬勃涌现,诗、散文、小说、戏剧、电影、评论等几乎所有文学门类文学社团均有涉及,传统诗词更是普及。澳门新生代小说家近年来尤其关注小说书写的创新,探索突破传统、多元表达的尝试,如寂然的《夜黑风高》系列和《岛屿的语言》等作品采取多重主题,颇具实验性。其次,发展本土与国际视野并重,对外交流加强。澳门回归祖国以来,大量的内地和海外移民定居澳门,新移民、特别是出生于澳门的移民后裔作家的成长,逐渐成为澳门文坛的中坚,他们以“澳门人”身份自居的澳门意识和文学自觉,将澳门视为自己的家园,用深情的笔墨书写这里的历史和现实,增强了澳门文学的本土性和“草根性”。本土作家和移民作家一起,不断走出岛屿边界,与世界不同地区的华文文学展开对话和互动,不仅使澳门文学获得了持续发展的动力,也为澳门文学更深刻地融入汉语文学界域提供了可能。第三,有关澳门文学的理论研究和学术研究发展空前繁荣,成果丰硕。澳门回归祖国之前,澳门文学研究往往被放置于台港澳研究的不显眼位置,研究者和研究成果均较少。近年来,不少海内外研究者把目光放在澳门文学上,“澳门学”逐渐成为独立的学科,从文化特色、文学生态和话语空间三个方面,澳门文学形成新的研究态势,一批文学研究专著涌现,如郑炜明《澳门文学史》、邓骏捷《澳门文史论集》等。近年,朱寿桐教授的《澳门文学编年史》,煌煌五卷,以宏阔的历史视野和厚重的文学史料,全面展现了1920年至1984年间澳门的文学风貌,是澳门文学研究领域的重大收获。

展望未来,随着粤港澳大湾区等国家战略的实施和横琴粤澳深度合作区建设不断推进,大湾区文化共同体构建也将进入新阶段,澳门文学的发展必然随着国家发展和粤港澳大湾区建设走向新的格局。回顾澳门文学发展历程可见,尽管澳门文学根植于多元文化环境,但澳门命运和国家的命运休戚与共、息息相关。未来,随着澳门和内地城市如毗邻的珠海、中山,在发展历程中产生越来越多的交集和融合,澳门文学的发展方向也必被赋予崭新的社会意义。澳门文学的发展和研究,将会依托其历史语境和社会现实,融入到粤港澳大湾区建设之中,加强与湾区城市的交流互动,充分发挥“和而不同,群己合一”以及爱国爱澳的理念,强化澳门社会的政治共识和中华民族共同体意识。可以预见,澳门文学将更积极投身发展大湾区文学、打造粤港澳大湾区文化共同体,为增强中华民族共同体的意识发挥更大的作用。

边缘的前卫

——珠海文学创作散论

□ 郭海军

若以期刊发表、评论裁定、评奖表彰三位一体的评价标准衡之,珠海文学业已成为成绩不俗的边缘性写作共同体。“边缘”即远离以首都为代表的国家政治与文化核心地带,与其写作景况既呼应又尽显个性。“写作共同体”即在相对固定的地理空间内,为一个大致趋同的精神目标或基本一致的题材对象进行文学书写的特定人群。

珠海文学的独有质地

在诸多的边缘性写作共同体中,珠海文学独具特殊性。一方面,珠海文学与深圳文学均属于特区文学;另一方面,珠海文学又在特区文学里呈现出别致的样态和风貌。因为不论怎样钩沉历史来锻造城市的文化内涵,我们看珠海如看深圳,都是定位于“经济特区”。虽然只有40余年的城龄,两座城市却是中华民族从传统农业社会向现代工业社会转型的前沿和窗口。但相比深圳,珠海没有“打工文学”“底层写作”等的空前盛况,珠海文学疏离于文坛热点的边缘状态明显。而边缘化的自由感和少约束,则又孕育助长了珠海文学书写的前卫性和先锋性特征,使得珠海作家更喜欢着力于表达关涉人类命运和个体生命等既宏大又幽微的主题内容,在艺术品质和写作技术上也更具探索性。

以小说为例,曾维浩在笔耕八年的长篇小说《弑父》里,以丰沛恣肆的想象和繁复多变的结构,采用寓言与象征的方式宏观地写出了人类文明的尴尬困境。作品主题涵盖人类生存的不同境遇,涉及人类学、社会学、哲学等诸多学科要面对的共同课题,这在1998年的中国小说版图上价值殊异。10年后,他的另一部长篇《离骚》则借助“身体写作”外壳把笔触伸向人物的内部精神世界。主人公“虽九死其犹未悔”的倾心爱恋,历经了半个世纪的痛苦磨难,生动地展示出人性的丰饶和温润。《离骚》表现的是对人类生存处境持续一贯的关注,但却一改《弑父》处处隐喻象征的表现手法和否定性的主题指向,开始坚实地站在现实层面,以民族化的立场和形式加以真切肯定。陈继明在长篇小说《七步镇》中,试图让东声通过“寻找自我”来治疗回忆症这一精神疾患。东声“寻找”自我的曲折脚迹,已经在现代和传统、个体和社会、“我”和自我既阔大多维也具象错综的历史时空中,绘制出一种让读者既陌生又似曾相识的精神图谱。这图谱既属于东声自己,也属于我们每一个人。类似的小说创制,还有李逊的《在黑暗中狂奔》、李更的《俘虏》、刘鹏凯的《白太阳》、韦驰的多部曲、维阿的《不可能有蝴蝶》等。

概而言之,40多年来的深圳文学更多描写社会转型过程中普通人的现实生存状态,并以“打工文学”“底层写作”“城市文学”的递进性文学表达,刻画出当代中国第一座真正意义的现代工业城市的精神成长史。而珠海作家在感受现代都市生存观念变化的同时,也深切体会到城市化的快速进程带给传统中国人价值观念与生活方式的巨大冲击,以及由此形成的精神摇撼和心理落差,促使他们对现代城市文明作出深刻思考与自觉反省。不仅是小说,卢卫平、唐不遇、唐晓虹、谢小灵等人的诗歌,耿立、盛祥兰、钟建平等人的散文等,其主题涵蕴都关乎这样的思考。整体而言,视野宽阔高远,风格丰富多变,不拘泥时代和现实的既有境况,凝神潜心于个体化的艺术探索,已然成为珠海作家的共通属性和不约而同的美学追求,也铸造了珠海文学的独有质地。

从城市文学到新市民文学

进一步看,20世纪80年代以来以移居作家为主创力量的珠海文学,已经在当代中国文学史上显露出一种新的思想内涵和艺术品质。包孕这种内涵与品质的各类文学样式,其主题指向正在由城市文学发展为新市民文学。

一是主体写作意识的超前性。随着工业化社会转型的逐步深入和渐趋完成,移居经济特区的新移民经历了40年的心理与情感的蜕变,与也在转变中的原住民在新的现代城市文明空间里融合,形成发端于深圳、珠海等特区城市,进而扩展到广东全境乃至全中国的新市民阶层。这是一个正在成长中的城市社会阶层,也将成为建立在物质、知识和制度现代化基础上的文化现代化的最直接表征,即“人的现代化”。从新移民到新市民的成长过程,几近同步地反映在深圳文学书写的各类文本中,具体表现为“打工文学”“底层写作”“城市文学”到“新市民文学”的阶段性形态演进。同期的珠海作家则站在现代城市的立场上,直接以新市民的写作姿态冷静地审视时代,从人类生存的更广阔视界思忖和描述“乡土中国”到“城市中国”的人性人情。

如王海玲以1995年的《东扑西扑》为起点,再现移民特区的年轻知识女性在前所未有的时代变迁中找寻自我精神定位的心路历程。直到2008年的中篇《无法闪避》,王海玲小说在人物形象和主题意蕴上不断延伸并互为补充,形成特区知识女性移民的形象系列,进而构成了一种整体上的文学表达,力求探寻社会转型期内生活既有的诸多可能性,以及这些可能性的边界。这种基于人生实相冷静客观的书写,显然超前于打工文学及底层写作。耿立的《暗夜里的灯盏烛光》等作品则把激情和童真蕴蓄于雄浑、沉郁的散文表达中,力图穿透漫漶岁月的层层积尘,为现代城市里的新市民找寻并打造几近于无的精神栖息地。作品主题的另一侧,则是对快速城市化进程的深刻反思,艺术质地远高于许多当下的“历史散文”。

二是主题表达的跨越性。起源于深圳的“特区文学”,因与社会转型实验的同步,表现出较为完整的连续性和阶段性纪实特征。就像早期的“打工文学”演变为“底层写作”,无非是转型之初到上世纪90年代中后期转型阵痛阶段,普通人包括“打工”群体生存境遇、心理状态与情感世界的形象摹写,区别在于人物形象从“农民工”扩大到农民、工人等更广大人群,叙事空间则从深圳一城拓展到全国其他城市。但珠海文学的主题表达甫一面世,就越过“打工”和“底层”的揭露、谴责与批判,站在了城市文学的写作起点上。即珠海作家多从人类生存的大坐标出发,以现代城市新市民的视角,描摹中国人从传统乡土进入现代城市的心理悸动和曲折精神路径,以及现代城市市民繁复而单调的生活状态,就像卢卫平诗歌里的多维感喟。当然,在表现新市民的精神故乡和“进城路径”的同时,珠海文学的主题也指向进行时态中的现代都市生活,和由此生成的种种个体精神遭际,譬如杨雪萍、裴蓓的小说。

既有的写作实绩表明,珠海文学因从疆域阔大的城市文学向新市民文学的跨越,正显现着非凡格局和独特魅力。随着粤港澳大湾区建设被提升到国家发展战略层面,在历史演进与时代变革的背景上,珠海文学也必将成为大湾区文学整体中的有机组成部分,继而抵达一个更高的目标。

□ 郭道荣

“诗歌”与“人生智慧”有关系吗?灯火能够照亮黑暗,让人们看到黑暗里面的世界。而诗歌犹如灯火,让人看到视界之外的图景。我阅读珠海作家卢卫平的诗,总能感悟到非一般的人生智慧。

生命的存在感

孔子说:“诗可以兴”。他对诗的观念与读诗的态度,就是不把诗只当作与读者生命存在感无关的客体。读诗可打开自己的人生境界,随性感悟,从文本中接受启发。朱熹《论语集注》对“诗可以兴”的解释恰到好处,他说:“兴者,感发其志意也”,也就是人们可以经由诗的阅读而感发心志、情意。卢卫平《石头和水》即富含这种感悟与思索:“那年我七岁,在池塘里打水漂/石头为了自己走得更远/不停地划伤水,石头嚯嚯的声响里/有水的疼痛。石头沉没了/水面上只留下一圈圈叹息/我性格中的柔软从这叹息里开始”。诗歌只有回到生命存在的本身,才有智慧。当下,人们生活在信息洪流中,资讯十分发达,因而视觉里的生命的存在感被“架空”了,人们只活在媒体经过编码的符号世界里,遗忘了生活中种种最贴近生活的事物,甚至遗忘了自己生命存在本身。卢卫平诗歌对生命存在感的诠释,正是在激发人们对诗歌的兴趣。

生命的“存在”,不能只从先验本体,从抽象概念去认知。依照庄子或西方存在主义者的说法,生命的“存在感”就是:一个独特、具体的“自我”。卢卫平诗作常从“自我”切入,再能透彻地叙述,如他的《理解一个比喻要多少年》:“理解一个比喻要多少年/要经历多少风雨,多少事/要遇见南来北往什么人/雪,像盐一样白/这是我小学二年级写下的/雪的比喻句。三十多年过去了/除了白,我没有在雪和盐之间/找到更紧密的联系”。先谈发现,再代入“自我”,顺理成章完成了诗人视角向读者视角转化的过程。

“生命存在感”是一切人文学问的起点。卢卫平的大量诗歌作品都在诠释这一问题。他的《古难全》一诗,同样是对人生百态存在的诠释,诗这样写道:“此时难全的是六十八岁的吹萨克斯老人/从北方移居南海边后/每天晚上九点坐在石椅上/吹老歌在水一方时曲调里流出的忧伤/是怒放的格桑花近旁/三角梅已落红满地/……/是沙滩上紧紧相拥的恋人/即使是他们礁石一样站立到黎明/沙滩也无法让他们的脚印永恒”。

我以为,真正的动人的诗大多是在表现这种生命“存在感”,进而用“意象”去逼近生命存在的本质。

非一般的人生智慧

卢卫平为诗谱写出关于爱情、生活、战争、社会、水、自由等动人的篇章,透过音乐、戏剧、舞蹈和影像的跨界展演,呈现一场别开生面的诗剧场盛会,模糊了现实与想象的边界。在新诗创作者中,我认为卢卫平是最具有人生智慧的诗人之一。他的《河边的故事》一诗,便颇为引人深思:“河水淹没在它的流动中/我淹没在你河水一样的话语中”。这样的诗句,在他的诗歌作品中比比皆是。再看看《书签》一诗:“电子警察不懂哲学,一个星期/我就收到两百元罚单:在单行线上逆行/我将罚单夹在《西方哲学史》中,当做书签”。这首诗表述了科技与哲学之间的关系,有些认知在科技化、网络化的今天是行不通的。

不仅诗句隐含人生智慧,在卢卫平的诗歌标题中同样常常具有智慧或独到的见解,如《中年货车》《我的伤口,藏在词语的缝隙》《父亲的火车》《理解一个比喻要多少年》等题目,颇引人深思,值得玩味。

诗歌创作通常来自于诗人以客观环境为基础,筛选内化而来的一种想象的再现,创作出“静态的”“主观的”“形式的”描写,体现诗人的一种态度与感悟。事实上,诗歌创作必须扎根在现实生活之中,强调诗不再只是形式技巧的实验与创新。更重要的是,在诗的内涵中呈现出什么样的现实关怀,即表现出什么样的人生智慧。人是社会的动物,因此,每个人的存在很难从社会历史环境中分割、抽离出来,成为一个“非历史的”人。

可以假设,若某个时代没有诗歌,不仅指那个时代不写诗、不读诗,更指的是人们的生活已不存在“诗”的质量,更缺失以诗歌形式呈现的人生智慧。反之,我们生活在这个时代,拥有厚重的诗词文化,更拥有诗之境界,令我们提升对自身生命存在经验及意义的感悟能力,更能感受到在各个不同历史时期的真挚感情,让我们从中感受到时代的脉搏。

烟雨朦胧入梦境

——古元套色版画《江南小镇》赏析

古元创作过许多表现江南水乡的作品,如《绍兴风景》《水镇》等,无一不展现出南方水乡清幽温婉的魅力,其1983年创作的套色版画《江南小镇》亦是如此,通过柔美的小桥流水、典雅的白墙黛瓦和朴素生动的劳动人民生活景象表现出江南清新婉约的独特气质。

《江南小镇》 1983年 36.8×45.5cm 套色版画

《江南小镇》以河边的一片民居和石拱桥为画面主体,白墙黛瓦的江南典型建筑一栋挨着一栋,鳞次栉比、错落有致,黑色的屋顶一层套着一层向远处延伸,占满了画面左侧的空间。一条阶梯小道从“民居丛”中生长到河边,将居民从密密麻麻的建筑中“送”到码头。临河的房屋向河面伸出一个阳台,门外还修建了一个小小的埠头,方便主妇洗衣、洗菜、淘米等,阳台上摆放着几盆盛放的鲜花。江南水乡河道纵横,船是人们重要的出行工具,画面上码头边停着两艘小船,其中一艘已经装载了货物,戴着草帽的船工弯腰忙碌着。顺着荡漾的水波望去,一座石拱桥横跨水面,挑着扁担的货郎、挎着竹篮的老妇人、戴帽子的学生等在桥上来往,从桥洞望去可以看到水边的栈道和远处的拱桥亦是行人如织。

《江南小镇》以线性构图为主,运用斜线结构拓展了画面空间以容纳更多内容,水平线既增强了画面的稳定性,又与建筑竖直向上的线条相应和,拱桥的圆形则给人丰满、平和的感觉。作品整体刚柔并济,水上的建筑坚挺稳重,水面刻画则细腻灵动,点、线、面结合,表达出波光粼粼的流动性。颜色上以黑、白表现建筑,水天蓝灰一色,表现出烟雨朦胧之感,加以色彩斑斓的行人点缀,清新淡雅,让人如入梦境。

(文图均由古元美术馆提供)

□ 赵海霞

众所周知,文学是一种以语言文字为媒介的艺术表现,无论是诗歌、小说、散文、戏剧还是文学理论,都体现出人类在自然社会中的体验、想象以及人类与社会之间错综复杂的关系。文学并非孤立,各类文学作品与自然环境、社会环境、社会思想体系及其团体、制度以及人类阅读欣赏等共同组织成一个生态组织,即文学生态。文学生态可以反映文学作品的传播和出版状况、文学流派的诞生和发展、读者的审美动向以及作者的生活状态,是文学发展与人类文明发展的紧密链接,是文化生态的一部分。

“两洋咫尺判西东,放眼环球九万通”,作为近代史上中西文化最早交汇地,澳门由于独特的历史和地缘关系,发展过程中形成独特的文学生态样式。整体来看,从明中叶到20世纪末,澳门文学的发展特点主要表现在三个方面。一是“小”空间有“大”容量。澳门在地理学意义上很小,却成为不同民族、种族和文明的汇集地,据学者考证,曾聚集了30多个不同民族,蕴含着丰富的文学历史文化,如文学上,华语文学和土生葡人文学并存,从这个角度说,澳门又有其“大”。二是从“客居文学”走向自身内在成长。自明中叶以来,文人墨客相继来到澳门或附近旅居,在诸多文学作品中留下感怀的踪迹,这些大多是观光式的文字或怀乡的情感记录,缺乏和澳门本地的深层链接,自上世纪二三十年代以来,澳门本土作家崛起,经过半个世纪的发展,完成了文学的自觉。三是文学社团发达。发达的文学社团是澳门文学的特色之一,从早期的“莲峰陶社”“雪社”到如今的“澳门笔会”“五月诗社”“澳门写作学会”等,文学社团使得文学和市民生活紧密联系,营造出浓厚的文学氛围。

自开埠后,澳门便成为中西文化、宗教交汇之地和东西方“互看”的视窗,至今已有400多年。自16世纪中叶开始,澳门即有零星的文学活动,例如汤显祖途经澳门,写下《香岙逢贾胡》,描绘他首次遇见西方商人的情景。明末清初,避居澳门的屈大均、释迹删等文人一路记录所见所闻,述志抒怀,另一方面,葡萄牙诗人卡蒙斯游历东方所作的《卢济塔尼亚人之歌》中也有对澳门城市建筑的描写。清朝派往澳门的官员如吴兴祚、印光任、张汝霖等人,创作了大量诗歌作品,在澳门长期生活的葡萄牙诗人庇山耶所创作的诗歌,更在葡萄牙文学史上被视为象征主义诗歌的典范。晚清民初,内地来澳门的迁客、塾师、爱国志士以及来澳避乱的粤籍士大夫,如郑观应、潘飞声、丘逢甲、汪兆镛等,以诗歌寄情,形成澳门诗歌发展的高峰。进入20世纪,澳门文学迈进百花齐放的繁荣年代,创作旧体诗词为主的“雪社”,是澳门文学史上第一个以本地居民为骨干的文学团体群落,它的成立标志着澳门本土文学的自觉。20世纪60年代,《新园地》《红豆》等文学刊物,聚集起新文学的第一批开垦者,“红豆文社”的成立,为文学创作题材本土化,更多地反映澳门基层社会现实提供了平台。葡裔社群涌现的作家如江道莲、飞历奇、飞雅德、高美士等,他们创作的作品既反映族群生活,又反映对种族文化和平共处的期盼。80年代成立的“澳门笔会”,是联系团结澳门文学创作者的重要平台,在构建澳门本地身份认同的过程中发挥着重要的作用。

随着澳门回归祖国大家庭,在主权治权合一符合澳门社会结构和时空框架的条件下,澳门文学的发展呈现出新的生态样式。首先,文学创作空前繁荣,新生代作家更多关注生存体验和城市书写的探索,在形式和主题两方面深度开掘,彰显出澳门文学兼具地域性和开放性的特色。澳门回归祖国以来,在国家和澳门特区政府“澳门文学奖”设置等多项文化措施的积极推动下,澳门本土文学社团如雨后春笋蓬勃涌现,诗、散文、小说、戏剧、电影、评论等几乎所有文学门类文学社团均有涉及,传统诗词更是普及。澳门新生代小说家近年来尤其关注小说书写的创新,探索突破传统、多元表达的尝试,如寂然的《夜黑风高》系列和《岛屿的语言》等作品采取多重主题,颇具实验性。其次,发展本土与国际视野并重,对外交流加强。澳门回归祖国以来,大量的内地和海外移民定居澳门,新移民、特别是出生于澳门的移民后裔作家的成长,逐渐成为澳门文坛的中坚,他们以“澳门人”身份自居的澳门意识和文学自觉,将澳门视为自己的家园,用深情的笔墨书写这里的历史和现实,增强了澳门文学的本土性和“草根性”。本土作家和移民作家一起,不断走出岛屿边界,与世界不同地区的华文文学展开对话和互动,不仅使澳门文学获得了持续发展的动力,也为澳门文学更深刻地融入汉语文学界域提供了可能。第三,有关澳门文学的理论研究和学术研究发展空前繁荣,成果丰硕。澳门回归祖国之前,澳门文学研究往往被放置于台港澳研究的不显眼位置,研究者和研究成果均较少。近年来,不少海内外研究者把目光放在澳门文学上,“澳门学”逐渐成为独立的学科,从文化特色、文学生态和话语空间三个方面,澳门文学形成新的研究态势,一批文学研究专著涌现,如郑炜明《澳门文学史》、邓骏捷《澳门文史论集》等。近年,朱寿桐教授的《澳门文学编年史》,煌煌五卷,以宏阔的历史视野和厚重的文学史料,全面展现了1920年至1984年间澳门的文学风貌,是澳门文学研究领域的重大收获。

展望未来,随着粤港澳大湾区等国家战略的实施和横琴粤澳深度合作区建设不断推进,大湾区文化共同体构建也将进入新阶段,澳门文学的发展必然随着国家发展和粤港澳大湾区建设走向新的格局。回顾澳门文学发展历程可见,尽管澳门文学根植于多元文化环境,但澳门命运和国家的命运休戚与共、息息相关。未来,随着澳门和内地城市如毗邻的珠海、中山,在发展历程中产生越来越多的交集和融合,澳门文学的发展方向也必被赋予崭新的社会意义。澳门文学的发展和研究,将会依托其历史语境和社会现实,融入到粤港澳大湾区建设之中,加强与湾区城市的交流互动,充分发挥“和而不同,群己合一”以及爱国爱澳的理念,强化澳门社会的政治共识和中华民族共同体意识。可以预见,澳门文学将更积极投身发展大湾区文学、打造粤港澳大湾区文化共同体,为增强中华民族共同体的意识发挥更大的作用。

暂时没有评论