《我在岛屿读书》第二季第四卷播出

重返少年时代 揭晓名家少年读物

□ 陈秀岑

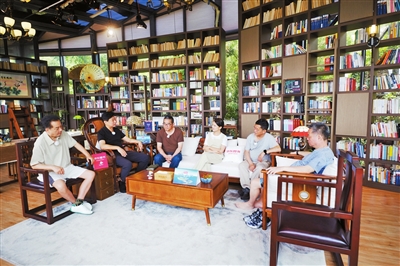

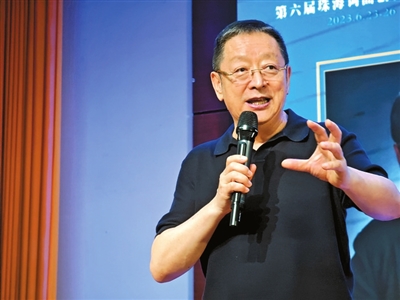

文坛大家畅谈阅读与写作。 《我在岛屿读书》第二季节目组供图

《我在岛屿读书》第二季第四卷昨日播出,余华、苏童、程永新、阿来迎来了老朋友祝勇,一起在书中回溯自己的成长历程。顺着成长的脉络,他们从各自的作品中挑选了三部代表作,分享自己在写作中获得精神成长的感悟。在他们看来,阅读和写作不仅启智增慧,还带给人强大的精神力量,而这种精神力量将受用终身。

从连环画到四大名著

文坛大家分享少年读物

“这个书屋好啊!面朝大海,春暖花开。”初次来到“山海经”书屋,作家、学者祝勇便感叹道。在海岛的清晨,听着海浪的拍岸声,作家们的思绪回到少年时代,开始聊起了对他们影响深远的启蒙读物。

苏童读得最多的书是连环画,包括《小兵张嘎》《铁道游击队》《渡江侦察记》《艳阳天》等,占据了他童年的阅读记忆;而程永新小时候最喜欢读的书是《三国演义》,魏蜀吴三国之间错综复杂的斗争故事和关于命运的阐述激发了他对文学的热情。“少年时期读三国演义未尝不可,阅读是一件非常自由的选择。”程永新说。

除了连环画、四大名著外,读经典小说如《麦田里的守望者》《献给爱斯美的故事》《尼克·亚当斯故事集》等也对几位作家产生了深远的影响。阿来在《尼克·亚当斯故事集》中看见自己少年的影子,钓鱼、打猎、满山疯跑。在他看来,通过阅读,逐渐修正了自己身上那些暴烈的、不健康的东西。余华表示,很多作家会花费很长的篇幅去写少年经历,因为那个阶段是易变的、不稳定的、不确定的,也是让作家最容易找到兴奋点的。

写作的过程

可见一个作家的精神轨迹

写作,不仅仅是表达内心的过程,也是认识世界的过程。因此,回望文坛大家们的经典著作,很大程度上都会反映出他们成长道路上的转变。节目中,他们从书架中挑选出了自己眼中最具里程碑意义的作品。

阿来选择的是《尘埃落定》《云中记》和《空山》。以《尘埃落定》为例,阿来介绍说,过去曾经有好几年的时间,自己其实对写作有些迷茫,于是他放下了笔,成为一名旅友,在山林高原中行走,感受川西等地的历史。后来,他把这些所见所闻转化为文字,写成了《尘埃落定》。“我作为一个作家,要成为那个一直能往前走的,一定要去寻找那种对写作、对生活持续的激情。”阿来说道。

苏童选择的作品是《米》《黄雀记》和《夜间故事》。他以三本小说封面的颜色为角度进行了深入解读。《米》是苏童第一篇长篇小说,它的封面是黑色的,聚焦的是人性,书中人物基本处于一种对峙和斗争的状态,展现了作家血气方刚的一面;《夜间故事》封面选择了绿色,代表苏童把自己最好的创作时光,都给了短篇小说;《黄雀记》是离现在最近的作品,它的颜色比较亮,更趋向作家的一种温暖的表达。“在写作这里,没有绝对的进化论,它甚至可能有起伏、有平静。写作的过程,其实也可以看出一个作家的精神轨迹。”苏童表示。

文坛老友追忆史铁生

“读他就是读爱、读宽容”

本期节目中,令人印象深刻的是一位读者寄来了一本《我与地坛》,勾起了余华代史铁生签名的趣事。余华回忆道,今年三月份,他在澳门城市大学做完演讲后,学生们拿了一堆书让他签名,其中就有一本史铁生的作品。余华发现后,将自己的名字划去,签上了“铁生”二字。这则短视频随即在网络上迅速流传开来,余华代史铁生签名也逐渐成为一个网络“热梗”。余华开玩笑地表示:“如果书上签名是‘史铁生’的话,那可能是他本人签的。如果只是‘铁生’的话,那肯定是我签的。”

程永新、祝勇等人也顺势聊起史铁生的往昔趣事,比如史铁生难忘的“追星”经历、不敢在外人面前说自己是一名作家等。谈起史铁生的作品多年来一直被大家喜欢的原因,苏童说:“有一类作家写作的调性就是温暖的、励志的,史铁生就是一个最典型的例子。你读他就是读爱,读宽容,读一种安静的心境。”

从与阅读的不解之缘,到写作的心路历程,再至对一些作家的深刻认识,余华、苏童等人围坐桌前,犹如讲故事一般,自然流露出日常生活中某一种情感与文学的关联。或许正如阿来所说:“阅读是一件孤独的事情,但是书籍打开了一个更广泛的空间。谈书就是谈人生,谈书就是谈世界。”

第六届珠海词曲创作大师班开班授课

近距离感受音乐名家风采

统筹:张映竹 采写:许晖 郭秀玉 张映竹 摄影:朱习

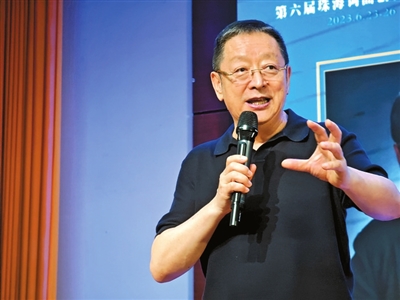

近日,由广东省文学艺术界联合会、珠海市委宣传部指导,广东省音乐家协会、珠海市文学艺术界联合会主办,珠海市音乐家协会承办的第六届珠海词曲创作大师班开班授课。戚建波、乌兰托嘎、屈塬、汤昭智4位词曲作家在珠海向来自全国各地的260余名词曲作者和音乐爱好者分享了各自歌曲创作的理论、经验和技巧,并点评学员作品,让大家近距离感受音乐名家风采,尽享词曲创作魅力。

词作家屈塬:

先动心再动笔

词作家屈塬的代表作有《传说》《天路》《呼唤》《西部放歌》等。屈塬在授课中比喻道:“词是父,曲是母,二者完美结合的作品就是孩子。”他着重为大家讲解了自己多年来潜心总结的“歌词作家的十项基本素质”,包括粗通音律、营造意象、提升气质、锤炼语言、规范格式、控制体量、得体合作、适应对象、兼顾传播、秉持操守。同时,他特别强调,创作要寻求诗意、寻求意象、提升气质,要先动心再动笔,无情不歌,韵脚是语言表达的元素,而不仅仅是押韵的技巧,而歌词则是表情表意的语言,而不仅是词句的组合。每个人在创作中应当注重写词过程的快乐,忌口号,忌空泛的概念。

屈塬表示:“珠海举办这样的活动非常有意义,规模大、覆盖面广,为来自全国各地的音乐创作人才搭建了一个学习、交流、展示的平台。希望通过这样的机会,让老师和学员间相互交流创作经验,为今后更好地开展文艺工作、挖掘珠海元素、讲好珠海故事提供新的创作思路。”

作曲家乌兰托嘎:

艺术没有标准答案

作曲家乌兰托嘎的代表作有《天边》《呼伦贝尔大草原》等。乌兰托嘎在授课中以自己的作品为例,漫谈式地把自己多年来的创作思考、体会和经验传授给学员们。乌兰托嘎将歌曲创作和演绎分为三个境界,分别为“我唱给你听”“我唱给我听”以及“我唱给大自然听”。他表示:“艺术是没有标准答案的,所以每首音乐作品都是孤品。音乐是自由的,创作者都应当大胆创新。”“如果我的音乐能够表达你的情感,那就是我的快乐。”

现场有学员表示,乌兰托嘎老师的分享让大家了解到好作品是人的艺术修养、知识积累、情感唤醒能力等诸多元素相互作用下的产物。“乌兰托嘎老师的歌,有血有肉、有魂有根,简洁而不失深度、通俗而不失境界。”

乌兰托嘎对参加本次大师班的学员给予高度评价,“他们的作品大部分很成熟、有灵气,大家通过这样的平台进行学习和交流很有意义,希望大家一起创作出更多歌唱祖国、歌唱粤港澳大湾区、歌唱珠海的作品。”

作曲家戚建波:

为百姓而歌唱

作曲家戚建波的代表作有《常回家看看》《咱老百姓》《开门红》等。在授课中,戚建波围绕“抒发家国情怀,表达百姓心声”这一主题,分享了自己多年来的创作经验。戚建波谈到,要想写好歌,就要有生活。他表示,作曲家要融入百姓的世界,与百姓生活在一起,体验大家的真情、真爱、真生活,离百姓越近,就越了解他们的所思、所想、所求,进而为百姓而歌唱。

授课中,戚建波还结合自己的作品从表达、心态、记忆点等多个方面围绕如何写出老百姓爱听的歌现身说法。“用最真实的情感,把你所听到的、所看到的真实情景,通过艺术的方式反映出来,艺术作品要有高度,把握要准确,更要有根。”戚建波说,“就像写诗有词眼,好的音乐作品也是有记忆点的。”

谈及如何创作关于珠海的歌曲?应该体现什么特色?抓住哪些特点?戚建波为在场词曲作者们建议道:“珠海这座城市非常美丽,也很有活力,年轻人很喜欢这里,所以歌曲一定要写出充满活力、充满希望的感觉,期待更多好作品在这座城市诞生。”

词作家汤昭智:

永葆年轻的心

词作家汤昭智,代表作《假如你要认识我》《远山》《南湖菱花开》等。已经73岁高龄的汤昭智十分健谈。他说,年龄不是进步的阻碍,任何人都要永远保持一颗年轻的心,只有这样才能跟上时代发展的步伐。在授课现场,他以自己50年的创作历程为例,鼓励现场两百多位词曲创作者“一生只做一件事,用勤奋和坚持成就事业”。汤昭智说:“一年365天,我坚持每天早上三四点钟就起来写作,到今天我已经73岁了,坚持了50年。我能做到的,你们肯定也能做到。”

在汤昭智看来,年龄增长是自然规律,艺术工作者也不会永远年轻,但一定要永远保持年轻的心态。汤昭智说:“大家会怀疑,你一个70多岁的老人,还能写出像年轻人一样的歌词吗?我可以非常自豪地告诉大家,我能!因为我的心永远年轻。从事歌词创作的人,没有满怀激情,是写不出年轻人喜爱的歌曲的。”

在谈到对珠海的印象时,汤昭智表示,作为经济特区,珠海像磁石一样吸引着无数年轻人从祖国的四面八方汇聚而来。“我相信更多年轻人会在这里建设美好的城市,享受美好的生活。”

用开阔之地承载历史的重量

——品读《中国历史的体温》

□ 韩浩月

夏天是读书天,风从阳台拐个弯吹进室内,与身体发肤接触的瞬间,如同一直温暖的手在轻抚,且携带了春草与春树的气味,令人心旷神怡。

读的是散文家穆涛先生所著《中国历史的体温》。内容风格明显是“大散文”,但字里行间时而蹦出一两句“俏皮话”,又在提示读者,这是拐过弯的表达方式,如春风过阳台,消弱了速度,增加了温度与气味,在保证文本的严肃与学术价值不受损的同时,可以提高阅读的趣味性。

这几年读历史书,对“历史的温度”这一说法颇有共鸣,历史如果是条长河的话,那么用温度作为度量衡,便会发现有的阶段沸若岩浆,有的阶段冷若冰霜,总之让人感觉到舒适温度的阶段,不多且不长。《中国历史的体温》找到了评价中国历史的关键词——“体温”,这是一个非常独特的角度,人类标准体温约为37℃,某一段历史如果能够保持这一触感温度,想必也是现代人最想穿越回去的时代了吧。

《中国历史的体温》主要篇章以《汉书》《史记》为参考对象,对汉代的人与事进行了一番打量。阅读这本书,对3个人有了更深的印象。其一是董仲舒,汉武帝刘彻与他,以通信的方式三问三答,“天人三策”的过程中,两人相互试探、彼此尊重,董仲舒深谙“直言有讳”的职场情商,与上司进行了一场高质量对话。作者穆涛在写作相关章节时,曾寻访位于西安城北策村的董仲舒墓,古今两位读书人在此有了一次无形的交集,穆涛用本书罕见的大段感性文字表达了对董仲舒的看法。

其二是刘濞,刘邦在册封他这位侄子时,忍不住说了一句“一看你就天生带着谋反的小样儿”(“若状有反相”——《史记·吴王濞列传》),穆涛也在书中写到“刘濞不太具备一个政治人物的基本素质,性格外露,脑子不够清醒,执拗任性,甚至还有点一根筋”,但傻人有蛮劲,刘濞在封地仗着铜矿与海盐资源,大肆偷铸铜钱、生产海盐,把自己和吴国老百姓的小日子搞得有声有色。刘濞的一生是被怀疑的一生,他后来发动“七国之乱”,更像是赌气行为,但确实这个人志大才疏,刘邦对他的怀疑与鄙视,是正确的。

其三是刘邦,刘邦的故事有许多,但他为老父亲刘煓所做的一件事,还是足见其性格特征。刘煓当了太上皇,还是闷闷不乐,刘邦问及原因,才知道父亲是想念老家了——按穆涛的说法是,对“农家乐”生活念念不忘。于是刘邦在今天西安临潼的东北方向,按照沛郡丰邑(今江苏徐州丰县)的样子,原样复制了一个,后来被称为“新丰”城邑,“家乡父老搬过来后,不仅人,连犬羊鸡鸭都走不错家门”。

读到穆涛对这些人与事的描写,总是会忍俊不禁。有一种幽默是深藏不露的,它不见于词句,也不显露于“脱口秀”式的表达,而在于选择的角度和叙述的方式。通过《中国历史的体温》中有关人物的描写,可以观察和感受到历史人物作为普通人的一面,董仲舒的“文化人范儿”,刘濞的“欢乐喜剧人形象”,刘邦“可以说他没文化,但他是个大孝子”……当历史人物不但自身具备了温度,也让承载着他们故事的书页有了温度,如此,当读者通过这样的方式去触碰历史的时候,便不会产生被烫到或冰到的感觉了。

《中国历史的体温》中除了写到人,笔触挥洒令人印象同样深刻的,当属对节气与自然的描写。作者用着迷般的写法,去诠释端午节为何是古代的“国家防疫日”,此章节信息量之大,以及写作态度之端详,让这部分内容拥有一股摄人的仪式感,同样,董仲舒对于雨雹形成的讲解,融合了政治、文化、风水、地理等诸多要素,逻辑道理浑然天成;对于“主气与客气”的解读,开门见山,条理分明,主气好理解——一年二十四个节气便是主理一年四时的基本气象,客气便复杂了,方方面面,涉及到古代天文学范畴以及古代哲学的轴心地带,中国人对天地细致入微的观察,均可在主气与客气那里找到对应与落脚点……

《中国历史的体温》书名自带分量与重量,但散文家书写历史,通常会用一片开阔之地来承载历史的分量与重量,历史学家可以用散文家的笔调来写历史,散文家自然也可以用历史学家的口吻写历史,两种身份的交叉与跨界,均会带来阅读感受的化学反应。《中国历史的体温》作为一本散文家之书,在让人领略“大散文”之美的同时,更多值得探寻的,是藏于幽微细节之处对普遍规律与人性禀赋的洞察,那是作者与读者建立联系的秘密通道。

《我在岛屿读书》第二季第四卷播出

重返少年时代 揭晓名家少年读物

□ 陈秀岑

文坛大家畅谈阅读与写作。 《我在岛屿读书》第二季节目组供图

《我在岛屿读书》第二季第四卷昨日播出,余华、苏童、程永新、阿来迎来了老朋友祝勇,一起在书中回溯自己的成长历程。顺着成长的脉络,他们从各自的作品中挑选了三部代表作,分享自己在写作中获得精神成长的感悟。在他们看来,阅读和写作不仅启智增慧,还带给人强大的精神力量,而这种精神力量将受用终身。

从连环画到四大名著

文坛大家分享少年读物

“这个书屋好啊!面朝大海,春暖花开。”初次来到“山海经”书屋,作家、学者祝勇便感叹道。在海岛的清晨,听着海浪的拍岸声,作家们的思绪回到少年时代,开始聊起了对他们影响深远的启蒙读物。

苏童读得最多的书是连环画,包括《小兵张嘎》《铁道游击队》《渡江侦察记》《艳阳天》等,占据了他童年的阅读记忆;而程永新小时候最喜欢读的书是《三国演义》,魏蜀吴三国之间错综复杂的斗争故事和关于命运的阐述激发了他对文学的热情。“少年时期读三国演义未尝不可,阅读是一件非常自由的选择。”程永新说。

除了连环画、四大名著外,读经典小说如《麦田里的守望者》《献给爱斯美的故事》《尼克·亚当斯故事集》等也对几位作家产生了深远的影响。阿来在《尼克·亚当斯故事集》中看见自己少年的影子,钓鱼、打猎、满山疯跑。在他看来,通过阅读,逐渐修正了自己身上那些暴烈的、不健康的东西。余华表示,很多作家会花费很长的篇幅去写少年经历,因为那个阶段是易变的、不稳定的、不确定的,也是让作家最容易找到兴奋点的。

写作的过程

可见一个作家的精神轨迹

写作,不仅仅是表达内心的过程,也是认识世界的过程。因此,回望文坛大家们的经典著作,很大程度上都会反映出他们成长道路上的转变。节目中,他们从书架中挑选出了自己眼中最具里程碑意义的作品。

阿来选择的是《尘埃落定》《云中记》和《空山》。以《尘埃落定》为例,阿来介绍说,过去曾经有好几年的时间,自己其实对写作有些迷茫,于是他放下了笔,成为一名旅友,在山林高原中行走,感受川西等地的历史。后来,他把这些所见所闻转化为文字,写成了《尘埃落定》。“我作为一个作家,要成为那个一直能往前走的,一定要去寻找那种对写作、对生活持续的激情。”阿来说道。

苏童选择的作品是《米》《黄雀记》和《夜间故事》。他以三本小说封面的颜色为角度进行了深入解读。《米》是苏童第一篇长篇小说,它的封面是黑色的,聚焦的是人性,书中人物基本处于一种对峙和斗争的状态,展现了作家血气方刚的一面;《夜间故事》封面选择了绿色,代表苏童把自己最好的创作时光,都给了短篇小说;《黄雀记》是离现在最近的作品,它的颜色比较亮,更趋向作家的一种温暖的表达。“在写作这里,没有绝对的进化论,它甚至可能有起伏、有平静。写作的过程,其实也可以看出一个作家的精神轨迹。”苏童表示。

文坛老友追忆史铁生

“读他就是读爱、读宽容”

本期节目中,令人印象深刻的是一位读者寄来了一本《我与地坛》,勾起了余华代史铁生签名的趣事。余华回忆道,今年三月份,他在澳门城市大学做完演讲后,学生们拿了一堆书让他签名,其中就有一本史铁生的作品。余华发现后,将自己的名字划去,签上了“铁生”二字。这则短视频随即在网络上迅速流传开来,余华代史铁生签名也逐渐成为一个网络“热梗”。余华开玩笑地表示:“如果书上签名是‘史铁生’的话,那可能是他本人签的。如果只是‘铁生’的话,那肯定是我签的。”

程永新、祝勇等人也顺势聊起史铁生的往昔趣事,比如史铁生难忘的“追星”经历、不敢在外人面前说自己是一名作家等。谈起史铁生的作品多年来一直被大家喜欢的原因,苏童说:“有一类作家写作的调性就是温暖的、励志的,史铁生就是一个最典型的例子。你读他就是读爱,读宽容,读一种安静的心境。”

从与阅读的不解之缘,到写作的心路历程,再至对一些作家的深刻认识,余华、苏童等人围坐桌前,犹如讲故事一般,自然流露出日常生活中某一种情感与文学的关联。或许正如阿来所说:“阅读是一件孤独的事情,但是书籍打开了一个更广泛的空间。谈书就是谈人生,谈书就是谈世界。”

第六届珠海词曲创作大师班开班授课

近距离感受音乐名家风采

统筹:张映竹 采写:许晖 郭秀玉 张映竹 摄影:朱习

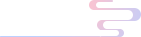

近日,由广东省文学艺术界联合会、珠海市委宣传部指导,广东省音乐家协会、珠海市文学艺术界联合会主办,珠海市音乐家协会承办的第六届珠海词曲创作大师班开班授课。戚建波、乌兰托嘎、屈塬、汤昭智4位词曲作家在珠海向来自全国各地的260余名词曲作者和音乐爱好者分享了各自歌曲创作的理论、经验和技巧,并点评学员作品,让大家近距离感受音乐名家风采,尽享词曲创作魅力。

词作家屈塬:

先动心再动笔

词作家屈塬的代表作有《传说》《天路》《呼唤》《西部放歌》等。屈塬在授课中比喻道:“词是父,曲是母,二者完美结合的作品就是孩子。”他着重为大家讲解了自己多年来潜心总结的“歌词作家的十项基本素质”,包括粗通音律、营造意象、提升气质、锤炼语言、规范格式、控制体量、得体合作、适应对象、兼顾传播、秉持操守。同时,他特别强调,创作要寻求诗意、寻求意象、提升气质,要先动心再动笔,无情不歌,韵脚是语言表达的元素,而不仅仅是押韵的技巧,而歌词则是表情表意的语言,而不仅是词句的组合。每个人在创作中应当注重写词过程的快乐,忌口号,忌空泛的概念。

屈塬表示:“珠海举办这样的活动非常有意义,规模大、覆盖面广,为来自全国各地的音乐创作人才搭建了一个学习、交流、展示的平台。希望通过这样的机会,让老师和学员间相互交流创作经验,为今后更好地开展文艺工作、挖掘珠海元素、讲好珠海故事提供新的创作思路。”

作曲家乌兰托嘎:

艺术没有标准答案

作曲家乌兰托嘎的代表作有《天边》《呼伦贝尔大草原》等。乌兰托嘎在授课中以自己的作品为例,漫谈式地把自己多年来的创作思考、体会和经验传授给学员们。乌兰托嘎将歌曲创作和演绎分为三个境界,分别为“我唱给你听”“我唱给我听”以及“我唱给大自然听”。他表示:“艺术是没有标准答案的,所以每首音乐作品都是孤品。音乐是自由的,创作者都应当大胆创新。”“如果我的音乐能够表达你的情感,那就是我的快乐。”

现场有学员表示,乌兰托嘎老师的分享让大家了解到好作品是人的艺术修养、知识积累、情感唤醒能力等诸多元素相互作用下的产物。“乌兰托嘎老师的歌,有血有肉、有魂有根,简洁而不失深度、通俗而不失境界。”

乌兰托嘎对参加本次大师班的学员给予高度评价,“他们的作品大部分很成熟、有灵气,大家通过这样的平台进行学习和交流很有意义,希望大家一起创作出更多歌唱祖国、歌唱粤港澳大湾区、歌唱珠海的作品。”

作曲家戚建波:

为百姓而歌唱

作曲家戚建波的代表作有《常回家看看》《咱老百姓》《开门红》等。在授课中,戚建波围绕“抒发家国情怀,表达百姓心声”这一主题,分享了自己多年来的创作经验。戚建波谈到,要想写好歌,就要有生活。他表示,作曲家要融入百姓的世界,与百姓生活在一起,体验大家的真情、真爱、真生活,离百姓越近,就越了解他们的所思、所想、所求,进而为百姓而歌唱。

授课中,戚建波还结合自己的作品从表达、心态、记忆点等多个方面围绕如何写出老百姓爱听的歌现身说法。“用最真实的情感,把你所听到的、所看到的真实情景,通过艺术的方式反映出来,艺术作品要有高度,把握要准确,更要有根。”戚建波说,“就像写诗有词眼,好的音乐作品也是有记忆点的。”

谈及如何创作关于珠海的歌曲?应该体现什么特色?抓住哪些特点?戚建波为在场词曲作者们建议道:“珠海这座城市非常美丽,也很有活力,年轻人很喜欢这里,所以歌曲一定要写出充满活力、充满希望的感觉,期待更多好作品在这座城市诞生。”

词作家汤昭智:

永葆年轻的心

词作家汤昭智,代表作《假如你要认识我》《远山》《南湖菱花开》等。已经73岁高龄的汤昭智十分健谈。他说,年龄不是进步的阻碍,任何人都要永远保持一颗年轻的心,只有这样才能跟上时代发展的步伐。在授课现场,他以自己50年的创作历程为例,鼓励现场两百多位词曲创作者“一生只做一件事,用勤奋和坚持成就事业”。汤昭智说:“一年365天,我坚持每天早上三四点钟就起来写作,到今天我已经73岁了,坚持了50年。我能做到的,你们肯定也能做到。”

在汤昭智看来,年龄增长是自然规律,艺术工作者也不会永远年轻,但一定要永远保持年轻的心态。汤昭智说:“大家会怀疑,你一个70多岁的老人,还能写出像年轻人一样的歌词吗?我可以非常自豪地告诉大家,我能!因为我的心永远年轻。从事歌词创作的人,没有满怀激情,是写不出年轻人喜爱的歌曲的。”

在谈到对珠海的印象时,汤昭智表示,作为经济特区,珠海像磁石一样吸引着无数年轻人从祖国的四面八方汇聚而来。“我相信更多年轻人会在这里建设美好的城市,享受美好的生活。”

用开阔之地承载历史的重量

——品读《中国历史的体温》

□ 韩浩月

夏天是读书天,风从阳台拐个弯吹进室内,与身体发肤接触的瞬间,如同一直温暖的手在轻抚,且携带了春草与春树的气味,令人心旷神怡。

读的是散文家穆涛先生所著《中国历史的体温》。内容风格明显是“大散文”,但字里行间时而蹦出一两句“俏皮话”,又在提示读者,这是拐过弯的表达方式,如春风过阳台,消弱了速度,增加了温度与气味,在保证文本的严肃与学术价值不受损的同时,可以提高阅读的趣味性。

这几年读历史书,对“历史的温度”这一说法颇有共鸣,历史如果是条长河的话,那么用温度作为度量衡,便会发现有的阶段沸若岩浆,有的阶段冷若冰霜,总之让人感觉到舒适温度的阶段,不多且不长。《中国历史的体温》找到了评价中国历史的关键词——“体温”,这是一个非常独特的角度,人类标准体温约为37℃,某一段历史如果能够保持这一触感温度,想必也是现代人最想穿越回去的时代了吧。

《中国历史的体温》主要篇章以《汉书》《史记》为参考对象,对汉代的人与事进行了一番打量。阅读这本书,对3个人有了更深的印象。其一是董仲舒,汉武帝刘彻与他,以通信的方式三问三答,“天人三策”的过程中,两人相互试探、彼此尊重,董仲舒深谙“直言有讳”的职场情商,与上司进行了一场高质量对话。作者穆涛在写作相关章节时,曾寻访位于西安城北策村的董仲舒墓,古今两位读书人在此有了一次无形的交集,穆涛用本书罕见的大段感性文字表达了对董仲舒的看法。

其二是刘濞,刘邦在册封他这位侄子时,忍不住说了一句“一看你就天生带着谋反的小样儿”(“若状有反相”——《史记·吴王濞列传》),穆涛也在书中写到“刘濞不太具备一个政治人物的基本素质,性格外露,脑子不够清醒,执拗任性,甚至还有点一根筋”,但傻人有蛮劲,刘濞在封地仗着铜矿与海盐资源,大肆偷铸铜钱、生产海盐,把自己和吴国老百姓的小日子搞得有声有色。刘濞的一生是被怀疑的一生,他后来发动“七国之乱”,更像是赌气行为,但确实这个人志大才疏,刘邦对他的怀疑与鄙视,是正确的。

其三是刘邦,刘邦的故事有许多,但他为老父亲刘煓所做的一件事,还是足见其性格特征。刘煓当了太上皇,还是闷闷不乐,刘邦问及原因,才知道父亲是想念老家了——按穆涛的说法是,对“农家乐”生活念念不忘。于是刘邦在今天西安临潼的东北方向,按照沛郡丰邑(今江苏徐州丰县)的样子,原样复制了一个,后来被称为“新丰”城邑,“家乡父老搬过来后,不仅人,连犬羊鸡鸭都走不错家门”。

读到穆涛对这些人与事的描写,总是会忍俊不禁。有一种幽默是深藏不露的,它不见于词句,也不显露于“脱口秀”式的表达,而在于选择的角度和叙述的方式。通过《中国历史的体温》中有关人物的描写,可以观察和感受到历史人物作为普通人的一面,董仲舒的“文化人范儿”,刘濞的“欢乐喜剧人形象”,刘邦“可以说他没文化,但他是个大孝子”……当历史人物不但自身具备了温度,也让承载着他们故事的书页有了温度,如此,当读者通过这样的方式去触碰历史的时候,便不会产生被烫到或冰到的感觉了。

《中国历史的体温》中除了写到人,笔触挥洒令人印象同样深刻的,当属对节气与自然的描写。作者用着迷般的写法,去诠释端午节为何是古代的“国家防疫日”,此章节信息量之大,以及写作态度之端详,让这部分内容拥有一股摄人的仪式感,同样,董仲舒对于雨雹形成的讲解,融合了政治、文化、风水、地理等诸多要素,逻辑道理浑然天成;对于“主气与客气”的解读,开门见山,条理分明,主气好理解——一年二十四个节气便是主理一年四时的基本气象,客气便复杂了,方方面面,涉及到古代天文学范畴以及古代哲学的轴心地带,中国人对天地细致入微的观察,均可在主气与客气那里找到对应与落脚点……

《中国历史的体温》书名自带分量与重量,但散文家书写历史,通常会用一片开阔之地来承载历史的分量与重量,历史学家可以用散文家的笔调来写历史,散文家自然也可以用历史学家的口吻写历史,两种身份的交叉与跨界,均会带来阅读感受的化学反应。《中国历史的体温》作为一本散文家之书,在让人领略“大散文”之美的同时,更多值得探寻的,是藏于幽微细节之处对普遍规律与人性禀赋的洞察,那是作者与读者建立联系的秘密通道。

暂时没有评论