□ 魏振强

珠海传媒集团 刘轶男摄

老家在皖东,属圩区,河流、沟汊密布如网。水多,鱼虾就多,莲藕也多。盛夏季节,河流、沟汊里开满了荷花和菱角花。荷花或粉红或雪白,亭亭玉立于碧波之上;菱角花碎小,白白的,伏在水面上,一副乖巧的模样,有风吹过,颤颤巍巍,可爱得紧。

水乡的夏天最令孩童期待,又让大人提心吊胆,去年风调雨顺、一派生机,今年却可能洪水滔天,逼得人四处逃命。没有洪水的夏天,对男娃来说,每一天都是节日,他们个个神气十足、身手敏捷,午饭过后,人人穿着短裤,窜到河湖沟汊边,往水里扎,采莲子,采菱角,再憋一口气,往水底潜,用手拔“花样藕”,水有些不服气,把小人的身子使劲往水面上推,娃不服输,头朝下,蹬着小腿,终于摸着了,用力一扯,一截米把长的“花样藕”就断了,人呼啦一下钻出水面,甩一甩头,抹一把脸上的水,手中的“花样藕”像一条细长的辫子甩出水面。

“花样藕”是老家的叫法,说的是莲藕的嫩芽,比“藕鞭”“藕带”之类的专业名字更文气,更温情。“花样藕”从淤泥里拔起来,在水里甩动几下,就可以塞进嘴巴,又脆又甜,比很多水果都好吃。现在城里卖的藕心菜,几十元钱一斤,说起来是“花样藕”,但生吃的话,远远没有当年的好吃。也难怪,我们当年吃的可真是花一样的藕啊。

除了莲蓬、花样藕,水中还有鸡头果。

鸡头果,因形如鸡头而得名,它的果实被称为“芡实”(看到这些雅致的名字总有些不太习惯,感觉那些司空见惯的东西忽然就有了距离)。它们长在淤泥里,挖起来,像个微型刺猬,不小心的话,很容易扎破手。

水里最多的当然是鱼,一年四季,只要有水,就会有鱼有虾,即使没水,但烂泥里、晒得干裂的河床下面,还藏着泥鳅、黄鳝和老鳖。也没什么佐料,随便烧煮一下,都是美味。

水里的鱼,有汪丫(也有的地方称为“角角鱼”,长着角,能发声)、鲫鱼、乌鱼、草鱼,当然还有鳑鲏。鳑鲏亮闪闪的,小的比大人的大拇指大,大的比小孩子的拳头小,喜欢藏在蚌壳里产卵。排卵之后,身子薄薄的,比一张纸厚不了多少。鳑鲏喜欢热闹,经常成群结队在水面上浮来荡去。遇到有人在水边淘米,鳑鲏们就会循着淘米水,在水里游荡。你要是把脚放在水里,它们还会用嘴巴触碰你的脚底板,麻酥酥的,让人好气又好笑。

鳑鲏招乌鱼喜欢。乌鱼喜欢吃死鱼烂虾,也喜欢吃活鱼,鳑鲏小小的身子正好和乌鱼不大的嘴巴匹配。鳑鲏在水里晃晃悠悠,乌鱼悄然游过来,瞄准目标,身子像箭一样射出去,鳑鲏的眼睛没来得及眨,就进了乌鱼的肚子。烈日炎炎,乌鱼喜欢在水浅的岸边慢慢游,手法准的大人用鱼叉很容易叉住它。乌鱼被捉后,肚子鼓鼓的,那是还没来得及消化的鳑鲏。

鳑鲏因为少肉多刺,娃娃们大多会把它们扔掉。识货的是上了年纪的人,他们对鳑鲏情有独钟。吃的方法很多,可以红烧,比鲫鱼甚至乌鱼更鲜美;也可以腌制,晒干后用青椒炒,不仅香,亦有劲道;放在饭头上蒸,最香,一小碗晒干的鳑鲏,可以让一家子人吃下一大锅饭。我后来在《滇南本草》看到这样一句话:“鳑鲏鱼,煮食添精补髓,补三焦之火。”鳑鲏的益处这么大,乡下人大概不会知道的。

老家上年纪的人喜欢用酒糟烧小鱼。酒糟是制作米酒时备下的,控干水分后,粒粒晶莹、剔透。小鱼,其实是杂鱼,形形色色,大小不一,混在一起煮,汤汁在锅里咕嘟咕嘟冒出香气,出锅前,加入几勺酒糟,去腥,还可以提鲜,比黄酒之类的佐料有趣得多。说“有趣”,是因为乡下人做菜向来大胆——那些经典名菜不都是乡下人“糊里糊涂”创造出来的么?

跟酒糟最匹配的小鱼,当然要数鳑鲏。鳑鲏肉质嫩,酒糟味道醇,二者相遇,就像好茶遇好水,好人遇好人。十五年前,我与两位作家去皖东含山县参加一个活动,活动结束后,赶往县城,住了下来。之后,上街觅食。正是华灯初上,小城的人三三两两在灯下闲走,影影绰绰。走到一山坡下,蓦然瞥见一顶红色的帐篷透出红红的光,那天我因为丢失了钱包、身份证、银行卡等物,心情有些糟糕,但一见这红红的帐篷和暖暖的灯光,心中就有了故乡的感觉。而这里,确实可算是我的故乡啊。四十多年前,我与孤苦的外婆在含山县一个叫大司村的村庄里相依为命,共同生活了十几年。

走进泛着红光的帐篷,我一眼就瞅见了案板上放着一碗鳑鲏,每一条都寸把长,每一条都亮晶晶的,每一条都是红眼睛、红尾巴,披金戴银,急忙问老板怎么烧,他道:用酒糟啊!

那两位朋友从来没吃过这道菜,他们边吃边说好吃好吃,我当然也觉得好吃,只是我比他们更多了一些心思——酒糟烧鳑鲏,那是几十年前外婆经常烧给我吃的一道菜。

外婆已去世二十多年了,但我还能吃到这道菜,心里既有酸楚,也有感恩。

魏振强 在《延河》《安徽文学》《阳光》《滇池》《杂文选刊》《小小说选刊》《解放日报》《南方日报》等报刊发表作品百余万字,著有散文集《茶峒的歌声》《村庄令》,有作品入选小学语文课本。

香炉湾畔(版画)

席湖 作品

□ 周 实

人是需要鼓励的,年轻人要鼓励,老年人也要。“七月派”的诗人朱健就是个一直鼓励我的人。

一直鼓励不容易。我好时,他鼓励。我不好时,他仍鼓励,鼓励我做好,这就更不容易了。

他是怎么鼓励的呢?说起来话就长了。他给我的第一封信,我是一直珍藏着的,但一藏就不知被我藏到哪里去了。我曾写过一段文字,描述我的这种情形:

我是再也找不到他给我的那封信了。我在家里,翻箱倒柜,不知翻了多少次了,不知倒了多少次。隔一段时间翻一次,隔一段时间倒一次,希望能够发现它,结果每次都徒劳。我为什么这样痴迷?越是找不到,越是想找到。很久之前,有一次,我意外地看见它,心想我要收好它,不料那一收,它就不见了。有些东西,就这样,你不收,它还好,它还在那里,你还可能看见它,就像稼轩词里说的,“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。它在哪个“阑珊处”呢?站在书房里,我看着书柜,这样问自己。

那是一九八三年,我写完了《小石头》,并且将它发表在大型丛刊《江南》上。好友杨铁原将它拿回家,给他父亲朱健看。于是,我就收到了他给我的那封信。那信是用毛笔写的,写了好几页。开头是夸奖,然后是不足,探讨长篇叙事诗,如何叙得有诗意,怎样抒得有情思,还有节制和含蓄是要特别讲究的。这些问题,我后来一直都在思考着,一直思考到现在,也不敢说想清了。艺术是很微妙的,不到微妙处,很难说得清,到了微妙处,也难说得清。艺术多的是感受,那感受在你心里,你能看见它,却难捉到它。

这信,今天找到了,它就夹在一本书里。我又将它认真地看了好几遍。不得不承认,人的记忆是有限的。这信不是“好几页”,只有两页。这信也非“八三年”,而是写于八二年。因为他写这封信时,《小石头》还没发表。《小石头》是一九八三年发表在《江南》丛刊第一期的。他的信是这样写的:

周实同志:

大作匆匆拜读一过,忍不住立即提笔给你写封短信。

采自生活发自心灵,是我读你这些诗行时老是想到的两句话。当然还可以再加一句:成于艰辛!你不是轻率地走近诗,而是付出了若干日日夜夜的生命!而这种付出,对人民,对自己都是值得的。

这些诗,当然不是一般意义上的叙事诗,而是地地道道的抒情诗。因此,我想,发表时似乎也不必加叙事诗的字样。

写成这个样子,而且洋洋洒洒,热情贯注笔端达二千行,是很不容易了。如果允许我说点感想的话,你似乎应当学会控制自己:控制自己的感情和笔。这样,经过忍痛割爱,经过高压浓缩,就会更精练,达到诗行少而容量反而更大的效果。不知以为然否?

另外,这些诗不知送给哪些名家看过?是否想听听《诗刊》邹获帆、邵燕祥等同志的意见?如果你和他们没有联系,我可以写封信介绍推荐,对于进一步修改和以后结集出版,也许有点好处。

现在我已记不得是否请他推荐了?但我自己投给了《江南》,这是肯定的,《江南》也选发了大部分。那时的我还年轻,还不明白“推荐”的重要,后来我知道了,也未必就做得到,也未必能做得好。这也是没有办法的,这是人的个性使然。

朱健先生是老诗人,“七月派”的老诗人。他的那首《骆驼和星》,真是令人惊艳叫绝。那时他很年轻,刚满十九岁,那是一九四三年。

我与朱健先生的友谊,从他写的这封信起,到他后来尽心尽力支持我编《书屋》杂志,一直延续到他去世。这友谊,非吃喝,非交换,非隔三差五地你来我往。即使他不再说什么,我也能够感觉到他那不忘初心的鼓励。

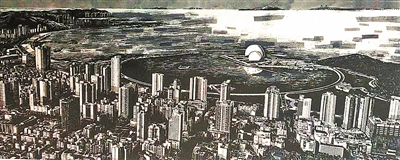

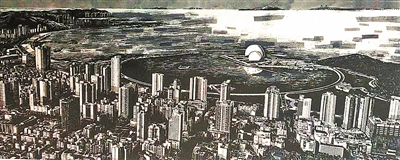

最后的“七月派”朱健先生于2021年2月9日22时11分在长沙辞世,享年98岁。朱健,原名杨镇畿、杨竹剑,1923年生,山东郓城人。因时世际遇,朱健早年所受的教育并不是完整连续的——抗战时期,流亡四川求学;皖南事变后被迫离校,辗转甘陕等省;1946年再到四川进重庆乡村建设学院学习,并参加学生运动。他当过汽车站站员、工厂文化教员、中小学教师、工厂厂长,也曾任职政府机构,后从事电影剧本编辑和创作。1976年到1979年,他与羊春秋教授等人在《辞源》修订组共事。朱健自言是个文化圈外人,却“偶然”成为“七月派”诗人之一,著有诗集《骆驼和星》《朱健诗选》,散文随笔集《潇园随笔》《无霜斋札记》《逍遥读红楼》《人间烟火》《碎红偶拾》等。他的人生在我看来,真的就和他的诗歌《骆驼和星》一样,既是骆驼,也是星……

写到这里,我的眼眶已经有点湿润了。

周实 编审,湖南长沙人,曾创办《书屋》并任主编。主要作品有诗集《剪影》,短篇小说集《刀俎》,长篇散文《无法安宁》,长篇随笔《老先生》《一个人在书房里》,长篇小说《闲人外传》等。

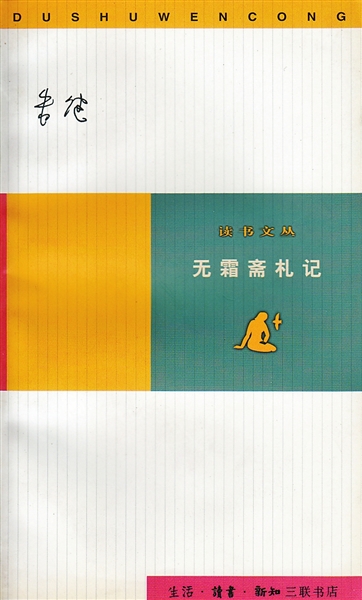

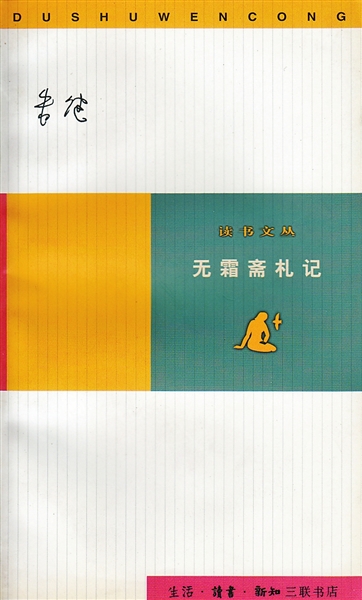

珠海传媒集团 李建束 摄

8月1日傍晚,“超级大月亮”爬上港珠澳大桥江海直达船航道桥上空。斗转星移,经过一个月的运营,港珠澳大桥“港车北上”迎来满月。

□ 薛依依

珠海传媒集团 刘轶男摄

出门

阿栗尔出门

通常带两个行李箱

一个装衣服

一个装

满满的一箱书

从始至终

她都不会从箱子里

拿出一本书来读

可是这样做

能云淡风轻地告诉

帮她提行李的男人

那是——

一整箱的书

命运的音轨

他在豪华酒店对面的人行道上

打开手提琴盒子

他还没有写出更多的曲子

他不满足于重复别人的音轨

如果它不像喷泉里的水

那样汩汩流出

就不是音乐要给他的音乐

他准备为任何一个付钱的人

演奏他创作的曲子

或者不付钱也可以听上一曲

偶尔会遇上慷慨的人

他在时髦的地方靠音乐生活

产生的音轨也是一生的轨迹

年迈的记忆

一个人的舌头有多少个味蕾?

活过254040个小时,29个年头后

已经从童年直接迈进了“暮年”

它尝过多少微薄的甜?

此后的日子

是坠落在半空的冰雹

转身向夏日掷去

总是在快要到达时

变成旋转的、透明的木马

薛依依 有诗歌发表在:《诗刊》《人民文学》《诗探索》《星星诗刊》《十月》《作品》《诗林》《飞天》《诗歌月刊》《特区文学》《四川文学》《草堂》等,著有诗集《夜晚与抵达之谜》 《别说出她的名字》。梅州客家文学院第二届签约作家。

□ 魏振强

珠海传媒集团 刘轶男摄

老家在皖东,属圩区,河流、沟汊密布如网。水多,鱼虾就多,莲藕也多。盛夏季节,河流、沟汊里开满了荷花和菱角花。荷花或粉红或雪白,亭亭玉立于碧波之上;菱角花碎小,白白的,伏在水面上,一副乖巧的模样,有风吹过,颤颤巍巍,可爱得紧。

水乡的夏天最令孩童期待,又让大人提心吊胆,去年风调雨顺、一派生机,今年却可能洪水滔天,逼得人四处逃命。没有洪水的夏天,对男娃来说,每一天都是节日,他们个个神气十足、身手敏捷,午饭过后,人人穿着短裤,窜到河湖沟汊边,往水里扎,采莲子,采菱角,再憋一口气,往水底潜,用手拔“花样藕”,水有些不服气,把小人的身子使劲往水面上推,娃不服输,头朝下,蹬着小腿,终于摸着了,用力一扯,一截米把长的“花样藕”就断了,人呼啦一下钻出水面,甩一甩头,抹一把脸上的水,手中的“花样藕”像一条细长的辫子甩出水面。

“花样藕”是老家的叫法,说的是莲藕的嫩芽,比“藕鞭”“藕带”之类的专业名字更文气,更温情。“花样藕”从淤泥里拔起来,在水里甩动几下,就可以塞进嘴巴,又脆又甜,比很多水果都好吃。现在城里卖的藕心菜,几十元钱一斤,说起来是“花样藕”,但生吃的话,远远没有当年的好吃。也难怪,我们当年吃的可真是花一样的藕啊。

除了莲蓬、花样藕,水中还有鸡头果。

鸡头果,因形如鸡头而得名,它的果实被称为“芡实”(看到这些雅致的名字总有些不太习惯,感觉那些司空见惯的东西忽然就有了距离)。它们长在淤泥里,挖起来,像个微型刺猬,不小心的话,很容易扎破手。

水里最多的当然是鱼,一年四季,只要有水,就会有鱼有虾,即使没水,但烂泥里、晒得干裂的河床下面,还藏着泥鳅、黄鳝和老鳖。也没什么佐料,随便烧煮一下,都是美味。

水里的鱼,有汪丫(也有的地方称为“角角鱼”,长着角,能发声)、鲫鱼、乌鱼、草鱼,当然还有鳑鲏。鳑鲏亮闪闪的,小的比大人的大拇指大,大的比小孩子的拳头小,喜欢藏在蚌壳里产卵。排卵之后,身子薄薄的,比一张纸厚不了多少。鳑鲏喜欢热闹,经常成群结队在水面上浮来荡去。遇到有人在水边淘米,鳑鲏们就会循着淘米水,在水里游荡。你要是把脚放在水里,它们还会用嘴巴触碰你的脚底板,麻酥酥的,让人好气又好笑。

鳑鲏招乌鱼喜欢。乌鱼喜欢吃死鱼烂虾,也喜欢吃活鱼,鳑鲏小小的身子正好和乌鱼不大的嘴巴匹配。鳑鲏在水里晃晃悠悠,乌鱼悄然游过来,瞄准目标,身子像箭一样射出去,鳑鲏的眼睛没来得及眨,就进了乌鱼的肚子。烈日炎炎,乌鱼喜欢在水浅的岸边慢慢游,手法准的大人用鱼叉很容易叉住它。乌鱼被捉后,肚子鼓鼓的,那是还没来得及消化的鳑鲏。

鳑鲏因为少肉多刺,娃娃们大多会把它们扔掉。识货的是上了年纪的人,他们对鳑鲏情有独钟。吃的方法很多,可以红烧,比鲫鱼甚至乌鱼更鲜美;也可以腌制,晒干后用青椒炒,不仅香,亦有劲道;放在饭头上蒸,最香,一小碗晒干的鳑鲏,可以让一家子人吃下一大锅饭。我后来在《滇南本草》看到这样一句话:“鳑鲏鱼,煮食添精补髓,补三焦之火。”鳑鲏的益处这么大,乡下人大概不会知道的。

老家上年纪的人喜欢用酒糟烧小鱼。酒糟是制作米酒时备下的,控干水分后,粒粒晶莹、剔透。小鱼,其实是杂鱼,形形色色,大小不一,混在一起煮,汤汁在锅里咕嘟咕嘟冒出香气,出锅前,加入几勺酒糟,去腥,还可以提鲜,比黄酒之类的佐料有趣得多。说“有趣”,是因为乡下人做菜向来大胆——那些经典名菜不都是乡下人“糊里糊涂”创造出来的么?

跟酒糟最匹配的小鱼,当然要数鳑鲏。鳑鲏肉质嫩,酒糟味道醇,二者相遇,就像好茶遇好水,好人遇好人。十五年前,我与两位作家去皖东含山县参加一个活动,活动结束后,赶往县城,住了下来。之后,上街觅食。正是华灯初上,小城的人三三两两在灯下闲走,影影绰绰。走到一山坡下,蓦然瞥见一顶红色的帐篷透出红红的光,那天我因为丢失了钱包、身份证、银行卡等物,心情有些糟糕,但一见这红红的帐篷和暖暖的灯光,心中就有了故乡的感觉。而这里,确实可算是我的故乡啊。四十多年前,我与孤苦的外婆在含山县一个叫大司村的村庄里相依为命,共同生活了十几年。

走进泛着红光的帐篷,我一眼就瞅见了案板上放着一碗鳑鲏,每一条都寸把长,每一条都亮晶晶的,每一条都是红眼睛、红尾巴,披金戴银,急忙问老板怎么烧,他道:用酒糟啊!

那两位朋友从来没吃过这道菜,他们边吃边说好吃好吃,我当然也觉得好吃,只是我比他们更多了一些心思——酒糟烧鳑鲏,那是几十年前外婆经常烧给我吃的一道菜。

外婆已去世二十多年了,但我还能吃到这道菜,心里既有酸楚,也有感恩。

魏振强 在《延河》《安徽文学》《阳光》《滇池》《杂文选刊》《小小说选刊》《解放日报》《南方日报》等报刊发表作品百余万字,著有散文集《茶峒的歌声》《村庄令》,有作品入选小学语文课本。

香炉湾畔(版画)

席湖 作品

□ 周 实

人是需要鼓励的,年轻人要鼓励,老年人也要。“七月派”的诗人朱健就是个一直鼓励我的人。

一直鼓励不容易。我好时,他鼓励。我不好时,他仍鼓励,鼓励我做好,这就更不容易了。

他是怎么鼓励的呢?说起来话就长了。他给我的第一封信,我是一直珍藏着的,但一藏就不知被我藏到哪里去了。我曾写过一段文字,描述我的这种情形:

我是再也找不到他给我的那封信了。我在家里,翻箱倒柜,不知翻了多少次了,不知倒了多少次。隔一段时间翻一次,隔一段时间倒一次,希望能够发现它,结果每次都徒劳。我为什么这样痴迷?越是找不到,越是想找到。很久之前,有一次,我意外地看见它,心想我要收好它,不料那一收,它就不见了。有些东西,就这样,你不收,它还好,它还在那里,你还可能看见它,就像稼轩词里说的,“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。它在哪个“阑珊处”呢?站在书房里,我看着书柜,这样问自己。

那是一九八三年,我写完了《小石头》,并且将它发表在大型丛刊《江南》上。好友杨铁原将它拿回家,给他父亲朱健看。于是,我就收到了他给我的那封信。那信是用毛笔写的,写了好几页。开头是夸奖,然后是不足,探讨长篇叙事诗,如何叙得有诗意,怎样抒得有情思,还有节制和含蓄是要特别讲究的。这些问题,我后来一直都在思考着,一直思考到现在,也不敢说想清了。艺术是很微妙的,不到微妙处,很难说得清,到了微妙处,也难说得清。艺术多的是感受,那感受在你心里,你能看见它,却难捉到它。

这信,今天找到了,它就夹在一本书里。我又将它认真地看了好几遍。不得不承认,人的记忆是有限的。这信不是“好几页”,只有两页。这信也非“八三年”,而是写于八二年。因为他写这封信时,《小石头》还没发表。《小石头》是一九八三年发表在《江南》丛刊第一期的。他的信是这样写的:

周实同志:

大作匆匆拜读一过,忍不住立即提笔给你写封短信。

采自生活发自心灵,是我读你这些诗行时老是想到的两句话。当然还可以再加一句:成于艰辛!你不是轻率地走近诗,而是付出了若干日日夜夜的生命!而这种付出,对人民,对自己都是值得的。

这些诗,当然不是一般意义上的叙事诗,而是地地道道的抒情诗。因此,我想,发表时似乎也不必加叙事诗的字样。

写成这个样子,而且洋洋洒洒,热情贯注笔端达二千行,是很不容易了。如果允许我说点感想的话,你似乎应当学会控制自己:控制自己的感情和笔。这样,经过忍痛割爱,经过高压浓缩,就会更精练,达到诗行少而容量反而更大的效果。不知以为然否?

另外,这些诗不知送给哪些名家看过?是否想听听《诗刊》邹获帆、邵燕祥等同志的意见?如果你和他们没有联系,我可以写封信介绍推荐,对于进一步修改和以后结集出版,也许有点好处。

现在我已记不得是否请他推荐了?但我自己投给了《江南》,这是肯定的,《江南》也选发了大部分。那时的我还年轻,还不明白“推荐”的重要,后来我知道了,也未必就做得到,也未必能做得好。这也是没有办法的,这是人的个性使然。

朱健先生是老诗人,“七月派”的老诗人。他的那首《骆驼和星》,真是令人惊艳叫绝。那时他很年轻,刚满十九岁,那是一九四三年。

我与朱健先生的友谊,从他写的这封信起,到他后来尽心尽力支持我编《书屋》杂志,一直延续到他去世。这友谊,非吃喝,非交换,非隔三差五地你来我往。即使他不再说什么,我也能够感觉到他那不忘初心的鼓励。

最后的“七月派”朱健先生于2021年2月9日22时11分在长沙辞世,享年98岁。朱健,原名杨镇畿、杨竹剑,1923年生,山东郓城人。因时世际遇,朱健早年所受的教育并不是完整连续的——抗战时期,流亡四川求学;皖南事变后被迫离校,辗转甘陕等省;1946年再到四川进重庆乡村建设学院学习,并参加学生运动。他当过汽车站站员、工厂文化教员、中小学教师、工厂厂长,也曾任职政府机构,后从事电影剧本编辑和创作。1976年到1979年,他与羊春秋教授等人在《辞源》修订组共事。朱健自言是个文化圈外人,却“偶然”成为“七月派”诗人之一,著有诗集《骆驼和星》《朱健诗选》,散文随笔集《潇园随笔》《无霜斋札记》《逍遥读红楼》《人间烟火》《碎红偶拾》等。他的人生在我看来,真的就和他的诗歌《骆驼和星》一样,既是骆驼,也是星……

写到这里,我的眼眶已经有点湿润了。

周实 编审,湖南长沙人,曾创办《书屋》并任主编。主要作品有诗集《剪影》,短篇小说集《刀俎》,长篇散文《无法安宁》,长篇随笔《老先生》《一个人在书房里》,长篇小说《闲人外传》等。

珠海传媒集团 李建束 摄

8月1日傍晚,“超级大月亮”爬上港珠澳大桥江海直达船航道桥上空。斗转星移,经过一个月的运营,港珠澳大桥“港车北上”迎来满月。

□ 薛依依

珠海传媒集团 刘轶男摄

出门

阿栗尔出门

通常带两个行李箱

一个装衣服

一个装

满满的一箱书

从始至终

她都不会从箱子里

拿出一本书来读

可是这样做

能云淡风轻地告诉

帮她提行李的男人

那是——

一整箱的书

命运的音轨

他在豪华酒店对面的人行道上

打开手提琴盒子

他还没有写出更多的曲子

他不满足于重复别人的音轨

如果它不像喷泉里的水

那样汩汩流出

就不是音乐要给他的音乐

他准备为任何一个付钱的人

演奏他创作的曲子

或者不付钱也可以听上一曲

偶尔会遇上慷慨的人

他在时髦的地方靠音乐生活

产生的音轨也是一生的轨迹

年迈的记忆

一个人的舌头有多少个味蕾?

活过254040个小时,29个年头后

已经从童年直接迈进了“暮年”

它尝过多少微薄的甜?

此后的日子

是坠落在半空的冰雹

转身向夏日掷去

总是在快要到达时

变成旋转的、透明的木马

薛依依 有诗歌发表在:《诗刊》《人民文学》《诗探索》《星星诗刊》《十月》《作品》《诗林》《飞天》《诗歌月刊》《特区文学》《四川文学》《草堂》等,著有诗集《夜晚与抵达之谜》 《别说出她的名字》。梅州客家文学院第二届签约作家。

暂时没有评论