“珠海美,仙女也倾心。一颗明珠万般爱,侬情独钟特区人,香埠结知音。”这是谁写的?珠海,珠海渔女,南海明珠,特区,特区人,香埠,六个珠海历史文化特有的元素融合到只有短短五句的《忆江南》里。

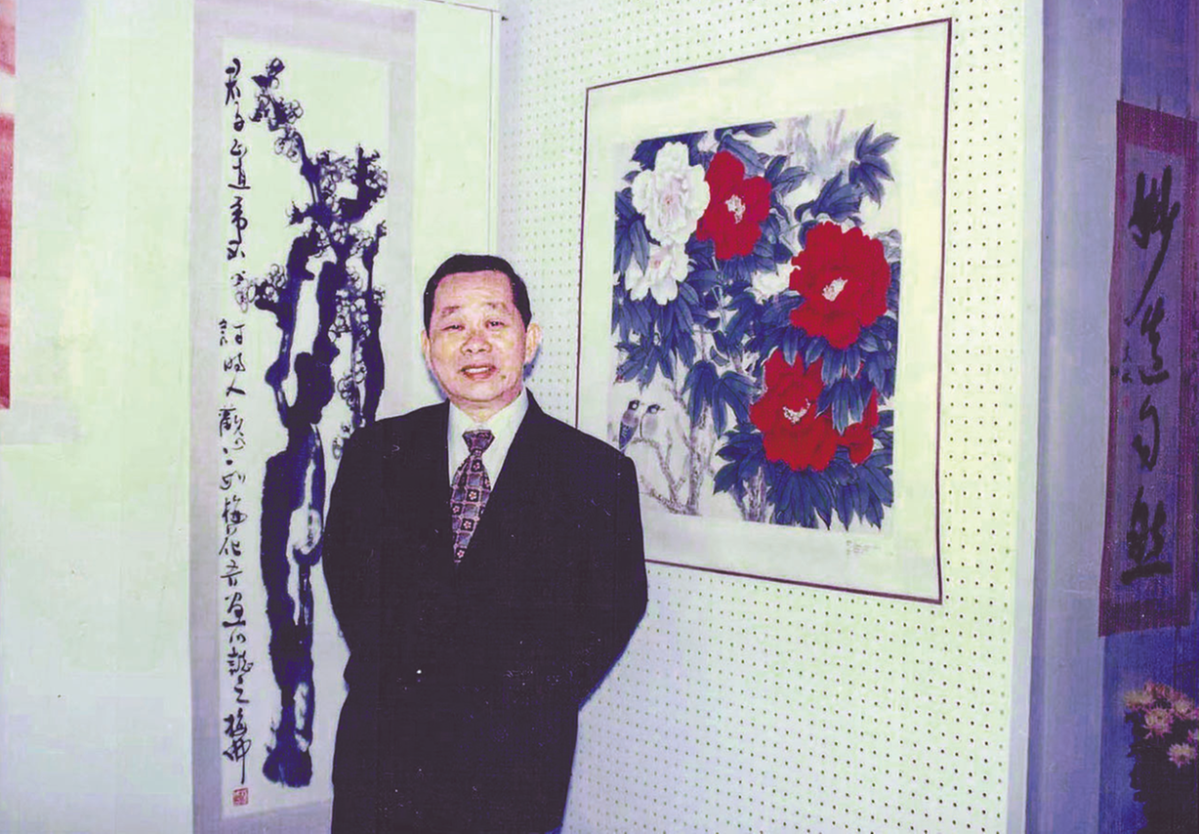

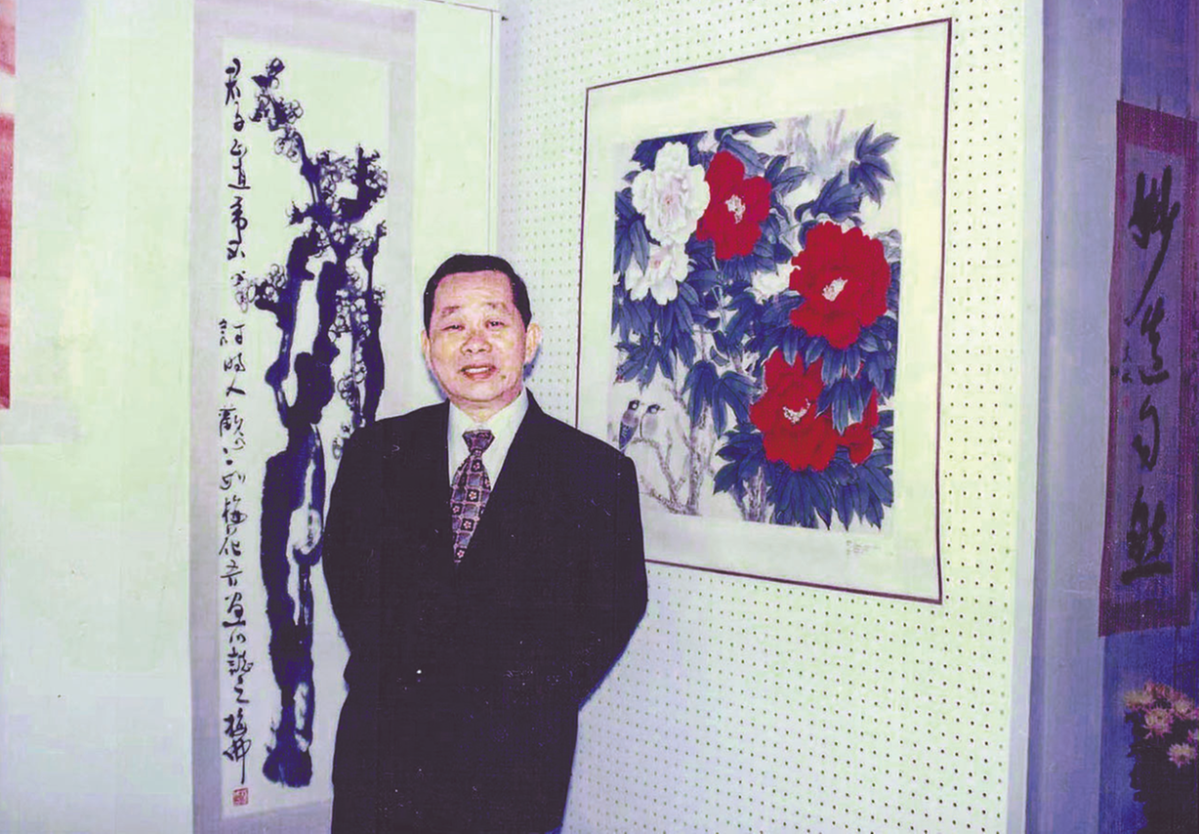

答案只有一个,他做到了,他写得如此声情并茂,如诗如画。他就是珠海县干部、当地群众都公认的一支笔、老实伯,被大家亲切叫做“基叔”的杨创基。

杨创基就是我父亲。虽然他已离开我们七年了,但我一直觉得他还活着,活在大家的心中,活在老珠海、珠海佬的心中。

我父亲1934年出生于广东惠阳。兄弟多,佢系拉仔(他是小儿子),那个年代,饭都吃不饱。1938年10月6日,侵华日军从大亚湾登陆,仅仅两周就占领广州。国破山河在,城春草木深。杨创基作为拉仔,却得不到父母的照顾,父母在他出世不久就双双离世,幸亏长兄把他拉扯大。

他的长兄承担起父母的责任,几个兄弟中就他得到较好的学习机会。父亲也争气,跳级竟成家常便饭。这也是他生前经常向我们炫耀的最得意的事情之一。

1949年10月14日,广州解放,广东大地迎来新生。父亲读过书,视野较开阔,知道的事情也多,向往光明,追求进步。

1950年10月,战火烧到鸭绿江边。中华大地掀起抗美援朝、保家卫国的热潮。父亲积极报名参加中国人民志愿军,但因年纪才十六岁而被拒绝。1952年,父亲如愿以偿,终于穿上了等了两年才穿上的军装。他强烈要求上前线,但由于个子确实矮小了些,只能作为替补。但父亲视死如归的气概感动了很多人。真是有志青年,要好好鼓励,就把他作为入党积极分子重点培养。不久,他成为一名中国共产党党员。

1953年5月1日,珠海县在唐家大操场宣告成立,首任县委书记曾文。随即,在广东省各地抽调年轻干部,共同建设珠海县。

父亲就被安排到刚建立的偏远的税务局工作。山长水远,知他故乡何处。父亲并没有离愁别绪,而是精神抖擞、满腔热情建设新珠海。读过高中的父亲,为人热情,在工作中表现突出,又喜欢写写东西,抒发为祖国为人民奉献青春的情怀,宣传好人好事,渐渐在县城唐家小有名气,被誉为“一支笔”。

1959年3月22日,珠海县并入中山县,7月29日珠海办事处成立,父亲还是留在唐家工作。1960年秋,父亲获得保送深造机会,去华南师范大学历史系读书,因此有缘认识了我母亲。时值三年困难时期,父亲忍饥挨饿,他也不想给学校增添太多负担,加上1961年4月17日珠海县恢复县制,很多工作等着他去做,他就毅然作出决定,不读了,好好工作再说。母亲继续留在学校。他们只好鸿雁传书。

好钢用在刀刃上。父亲回到县城,这时县城已迁到香洲。父亲在华师大读过大学,这在当时的珠海县城是了不起的大事。领导觉得这个年轻人文学细胞特别多,于是让父亲转行,不搞税务,搞文化去。从此,父亲和珠海文化事业融为一体了。

1973年,父亲写出了报告文学《海岛沙奶奶》,刊登在《人民日报》上。这是珠海历史上第一篇歌颂军爱民、民拥军的文章。一时间小县城轰动了。

那时,父亲经常下乡支援各公社开展社会主义教育运动。1974年的一天出了大事,他和另一位同志骑单车去南屏公社开展工作。谁料骑车经过一座石板桥时,车轮竟嵌入石缝里,父亲从几米高的石板桥上跌到桥底,一时血流满面,当场不省人事。经抢救,保住了性命,但落下严重的脑震荡,从此炖天麻补脑伴随他四十年之久。

也因这件事,母亲的调动工作加快了速度,从广州市第二十五中学调到珠海县香洲中学。两个孩子也从梅县雁洋外祖母身边接到珠海。大孩子就是我,小孩子就是我弟弟。

后来的故事,珠海文化界老一辈人都耳熟能详。

父亲在珠海文化建设上有很多第一,很具有开拓精神。

参与筹创珠海市文联、珠海市作协,创办并主编《珠海文化》。1994年5月23日,首届“南油杯”珠海青年文学奖在吉大群艺影剧院颁奖,中篇小说一等奖奖励人民币一万元,散文、诗歌奖金也很可观。

他这时已是特区文化干部——珠海市文化局副局长、珠海市文联主席。但他从不摆架子,和蔼可亲,尽心尽力扶持大批文艺青少年。自己也积极创作,1993年出版词集《珠海美》,1995年出版长篇小说《黄花湾》。1999年,为庆祝澳门回归祖国,组织创作、参与主编本土大型文学作品集《澳门世纪行》。2000年,为迎接新世纪的到来,又组织创作、参与主编四卷本大型文学作品集《创世纪的报告》,分为《风云卷》《风光卷》《风流卷》《风采卷》。而《珠海文化》也延续了近二十年……

2011年,中国共产党成立90周年,父亲获得中共广东省委员会颁发的入党五十周年纪念章。

“珠海美,岩画抵万金。先辈刻崖情历历,图腾蕴含意深深,后人细钩沉。”我写过多篇有关高栏岛、宝镜湾的文章,多少有点自鸣得意,却想不到父亲写宝镜湾也写得如此到位。

2020年10月26日,珠海博物馆新馆建成启用。要拍一部新馆宣传片,我负责收集资料,追根溯源,才知道,父亲正是珠海博物馆创办人之一,而且还是牵头人。时间定格在1985年春。

我再一次深深向父亲致敬,心想,其实我真的很难超越他!

大湾区赋

□陈佳迪

珠江潮涌,日月如流。南粤胜地,钟灵毓秀,粤港澳大湾区,十一城迎时代潮流。大桥化龙,商贾云集财通三地,海内同心,群英荟萃文达通衢。春临南国,福降斯地。国之蓝图,千年大计,谋篇布局,伟人手笔。

花城广州,越秀绮丽。万蝶飞舞,五羊融于嫣红;云雾飘渺,“蛮腰”绽开霓虹。珠江南去,伶仃耳语;丹心千古,矢志不渝。端州肇庆,鼎湖长青。七星高照端砚墨里,盘龙腾峡岭南一奇。披云楼开,鱼跃龙门入湾区;阅江楼上,雄鸡起舞庆欢愉。

佛山禅城,牧唱遗风。占天下之四聚,享人间之武乡。广府文源,西江水韵。乘湾区于春风,得经济之发展。鹏城深圳,一日万里。毗邻香港于日下,隔望珠海于海间。改革渔歌,声扬东亚之滨,开放春天,惊艳寰宇之国。楼高路阔,觉潜力之无穷;苦尽甘来,感国家之秀策。

千年莞邑,香都东莞;四虎威名,世界工厂。远眺虎门,硝烟散尽千帆过;稳坐湾区,勤劳换得财富来。粤东重镇,客家侨都;鹅城惠州,岭南名郡。碧湖书香,寻苏子之遗迹;留丹点翠,赏西子之清芳。百岛之市,浪漫珠海。漫步特区街道,阅历沧桑巨变。日月与改革同辉,渔女同经济腾飞。行情侣路,海风凉而人情暖;泡御温泉,身心畅而笑脸扬。

五邑江门,中国侨都。南海樵夫,穷极心学之道;小鸟天堂,遵循自然之法。古劳水乡,难解思乡之苦;开平碉楼,缠续爱国之情。火炬中山,故里辉煌。

东方之珠,香江潮起两岸。狮子山下,紫荆花香四方。珠江之口,澳门汇聚中西,朝游大三巴圣迹,暮闻妈祖阁仙香。祖国统一,护莲花于碧波之上;改革开放,融湾区于发展梦想。

珠江滔滔,大潮滂滂,湾区号角,响彻四方。划时代之大湾区,跨历史之新发展。互联互通,汇三才于一体;共建共享,归四海于一方。创百业兴而民生富,造宜居城而社会安。春风送暖,碧海扬帆,湾区巨轮劈波斩浪,开创伟业造福八方。湾区未来,举世无双,中华复兴,谱写新章。

三灶赋

□孙忠凯

据西江之大泽,挹岭表之清风。三得大道之初,灶以异石为容。亨通取南洋之利,种养始渔者之功。

从东咀而共举,借西湖可分庭。东望洋观鹤洲之葳蕤,西登顶听南水之清泠。大门口西,学鸥鹭之吟唱,磨刀门北,叹水道之纵横。鲤鱼化龙,仰林伟民之俊。鹰巴越隧,启拦浪山之雄。

游木头冲,承红色之薪火,谒万人坟,安赤子之亡灵。九岭峥嵘,刚过抗日旧址,繁花次第,又入航空新城。高新产业园,随车流左进,生态旅游业,与广府同屏。“吉林”象牙塔,四海贤才同砥砺,“遵义”杏林人,八方仁者共修行。

金湾有约,五百强接连入驻,三灶迎宾,大机场鼎助联盟。

社会和谐,感唯廉之仕举,政府高效,赞执法之透明。五百个小目标,启风云之手笔,大亚湾桥头堡,书时代之倾城。峤顶山俯视,明珠璀璨。香海桥远眺,胜过蓬瀛。岭南宝岛,优游幸甚。

□杨冰

我来的时候,

苏仙岭上正在飞雪,

所有的青石板都在打滑,

我走的时候,

苏仙岭上盛开着梅花……

我从郴江郴山出发,

走进了大西北,

我已经习惯了花开花谢,

我已经习惯了冬天飞雪。

我从苏仙岭出发,

我母亲的泪花顿时变成了雪花,

我看到了,我看到了

我父亲送我的双脚正在打滑。

到达伊犁的时候,

雪松雪杉让我意气风发!

赛里木湖已经停止浪漫的节拍,

天山鹰却没有停止飞翔。

我愿做杜鹃花的一片绿叶

我更愿做一朵傲然的梅花,

无论开在苏仙岭上,

还是开在天山下,

我愿做新疆伊犁的葡萄架,

我愿做伊犁河的一朵浪花,

当然我更愿做一匹伊犁马,

哪怕不能一日千里,

哪怕不能驰骋天下。

山上青松山下花,

到了伊犁不想家,

所有的归去来兮,

都有泪花……

我故乡的苏仙岭啊,

你盛开的桃花是否依然如火似霞?

你盛开的梨花是否依然如雪在下

你是否记得当年的我啊,

一个放牛娃!

苏仙岭,我离开你的时候,

我还是一个十六岁的“湘伢”。

当我重归郴州旅舍,

一切都变成盛开的杜鹃花!

“珠海美,仙女也倾心。一颗明珠万般爱,侬情独钟特区人,香埠结知音。”这是谁写的?珠海,珠海渔女,南海明珠,特区,特区人,香埠,六个珠海历史文化特有的元素融合到只有短短五句的《忆江南》里。

答案只有一个,他做到了,他写得如此声情并茂,如诗如画。他就是珠海县干部、当地群众都公认的一支笔、老实伯,被大家亲切叫做“基叔”的杨创基。

杨创基就是我父亲。虽然他已离开我们七年了,但我一直觉得他还活着,活在大家的心中,活在老珠海、珠海佬的心中。

我父亲1934年出生于广东惠阳。兄弟多,佢系拉仔(他是小儿子),那个年代,饭都吃不饱。1938年10月6日,侵华日军从大亚湾登陆,仅仅两周就占领广州。国破山河在,城春草木深。杨创基作为拉仔,却得不到父母的照顾,父母在他出世不久就双双离世,幸亏长兄把他拉扯大。

他的长兄承担起父母的责任,几个兄弟中就他得到较好的学习机会。父亲也争气,跳级竟成家常便饭。这也是他生前经常向我们炫耀的最得意的事情之一。

1949年10月14日,广州解放,广东大地迎来新生。父亲读过书,视野较开阔,知道的事情也多,向往光明,追求进步。

1950年10月,战火烧到鸭绿江边。中华大地掀起抗美援朝、保家卫国的热潮。父亲积极报名参加中国人民志愿军,但因年纪才十六岁而被拒绝。1952年,父亲如愿以偿,终于穿上了等了两年才穿上的军装。他强烈要求上前线,但由于个子确实矮小了些,只能作为替补。但父亲视死如归的气概感动了很多人。真是有志青年,要好好鼓励,就把他作为入党积极分子重点培养。不久,他成为一名中国共产党党员。

1953年5月1日,珠海县在唐家大操场宣告成立,首任县委书记曾文。随即,在广东省各地抽调年轻干部,共同建设珠海县。

父亲就被安排到刚建立的偏远的税务局工作。山长水远,知他故乡何处。父亲并没有离愁别绪,而是精神抖擞、满腔热情建设新珠海。读过高中的父亲,为人热情,在工作中表现突出,又喜欢写写东西,抒发为祖国为人民奉献青春的情怀,宣传好人好事,渐渐在县城唐家小有名气,被誉为“一支笔”。

1959年3月22日,珠海县并入中山县,7月29日珠海办事处成立,父亲还是留在唐家工作。1960年秋,父亲获得保送深造机会,去华南师范大学历史系读书,因此有缘认识了我母亲。时值三年困难时期,父亲忍饥挨饿,他也不想给学校增添太多负担,加上1961年4月17日珠海县恢复县制,很多工作等着他去做,他就毅然作出决定,不读了,好好工作再说。母亲继续留在学校。他们只好鸿雁传书。

好钢用在刀刃上。父亲回到县城,这时县城已迁到香洲。父亲在华师大读过大学,这在当时的珠海县城是了不起的大事。领导觉得这个年轻人文学细胞特别多,于是让父亲转行,不搞税务,搞文化去。从此,父亲和珠海文化事业融为一体了。

1973年,父亲写出了报告文学《海岛沙奶奶》,刊登在《人民日报》上。这是珠海历史上第一篇歌颂军爱民、民拥军的文章。一时间小县城轰动了。

那时,父亲经常下乡支援各公社开展社会主义教育运动。1974年的一天出了大事,他和另一位同志骑单车去南屏公社开展工作。谁料骑车经过一座石板桥时,车轮竟嵌入石缝里,父亲从几米高的石板桥上跌到桥底,一时血流满面,当场不省人事。经抢救,保住了性命,但落下严重的脑震荡,从此炖天麻补脑伴随他四十年之久。

也因这件事,母亲的调动工作加快了速度,从广州市第二十五中学调到珠海县香洲中学。两个孩子也从梅县雁洋外祖母身边接到珠海。大孩子就是我,小孩子就是我弟弟。

后来的故事,珠海文化界老一辈人都耳熟能详。

父亲在珠海文化建设上有很多第一,很具有开拓精神。

参与筹创珠海市文联、珠海市作协,创办并主编《珠海文化》。1994年5月23日,首届“南油杯”珠海青年文学奖在吉大群艺影剧院颁奖,中篇小说一等奖奖励人民币一万元,散文、诗歌奖金也很可观。

他这时已是特区文化干部——珠海市文化局副局长、珠海市文联主席。但他从不摆架子,和蔼可亲,尽心尽力扶持大批文艺青少年。自己也积极创作,1993年出版词集《珠海美》,1995年出版长篇小说《黄花湾》。1999年,为庆祝澳门回归祖国,组织创作、参与主编本土大型文学作品集《澳门世纪行》。2000年,为迎接新世纪的到来,又组织创作、参与主编四卷本大型文学作品集《创世纪的报告》,分为《风云卷》《风光卷》《风流卷》《风采卷》。而《珠海文化》也延续了近二十年……

2011年,中国共产党成立90周年,父亲获得中共广东省委员会颁发的入党五十周年纪念章。

“珠海美,岩画抵万金。先辈刻崖情历历,图腾蕴含意深深,后人细钩沉。”我写过多篇有关高栏岛、宝镜湾的文章,多少有点自鸣得意,却想不到父亲写宝镜湾也写得如此到位。

2020年10月26日,珠海博物馆新馆建成启用。要拍一部新馆宣传片,我负责收集资料,追根溯源,才知道,父亲正是珠海博物馆创办人之一,而且还是牵头人。时间定格在1985年春。

我再一次深深向父亲致敬,心想,其实我真的很难超越他!

大湾区赋

□陈佳迪

珠江潮涌,日月如流。南粤胜地,钟灵毓秀,粤港澳大湾区,十一城迎时代潮流。大桥化龙,商贾云集财通三地,海内同心,群英荟萃文达通衢。春临南国,福降斯地。国之蓝图,千年大计,谋篇布局,伟人手笔。

花城广州,越秀绮丽。万蝶飞舞,五羊融于嫣红;云雾飘渺,“蛮腰”绽开霓虹。珠江南去,伶仃耳语;丹心千古,矢志不渝。端州肇庆,鼎湖长青。七星高照端砚墨里,盘龙腾峡岭南一奇。披云楼开,鱼跃龙门入湾区;阅江楼上,雄鸡起舞庆欢愉。

佛山禅城,牧唱遗风。占天下之四聚,享人间之武乡。广府文源,西江水韵。乘湾区于春风,得经济之发展。鹏城深圳,一日万里。毗邻香港于日下,隔望珠海于海间。改革渔歌,声扬东亚之滨,开放春天,惊艳寰宇之国。楼高路阔,觉潜力之无穷;苦尽甘来,感国家之秀策。

千年莞邑,香都东莞;四虎威名,世界工厂。远眺虎门,硝烟散尽千帆过;稳坐湾区,勤劳换得财富来。粤东重镇,客家侨都;鹅城惠州,岭南名郡。碧湖书香,寻苏子之遗迹;留丹点翠,赏西子之清芳。百岛之市,浪漫珠海。漫步特区街道,阅历沧桑巨变。日月与改革同辉,渔女同经济腾飞。行情侣路,海风凉而人情暖;泡御温泉,身心畅而笑脸扬。

五邑江门,中国侨都。南海樵夫,穷极心学之道;小鸟天堂,遵循自然之法。古劳水乡,难解思乡之苦;开平碉楼,缠续爱国之情。火炬中山,故里辉煌。

东方之珠,香江潮起两岸。狮子山下,紫荆花香四方。珠江之口,澳门汇聚中西,朝游大三巴圣迹,暮闻妈祖阁仙香。祖国统一,护莲花于碧波之上;改革开放,融湾区于发展梦想。

珠江滔滔,大潮滂滂,湾区号角,响彻四方。划时代之大湾区,跨历史之新发展。互联互通,汇三才于一体;共建共享,归四海于一方。创百业兴而民生富,造宜居城而社会安。春风送暖,碧海扬帆,湾区巨轮劈波斩浪,开创伟业造福八方。湾区未来,举世无双,中华复兴,谱写新章。

三灶赋

□孙忠凯

据西江之大泽,挹岭表之清风。三得大道之初,灶以异石为容。亨通取南洋之利,种养始渔者之功。

从东咀而共举,借西湖可分庭。东望洋观鹤洲之葳蕤,西登顶听南水之清泠。大门口西,学鸥鹭之吟唱,磨刀门北,叹水道之纵横。鲤鱼化龙,仰林伟民之俊。鹰巴越隧,启拦浪山之雄。

游木头冲,承红色之薪火,谒万人坟,安赤子之亡灵。九岭峥嵘,刚过抗日旧址,繁花次第,又入航空新城。高新产业园,随车流左进,生态旅游业,与广府同屏。“吉林”象牙塔,四海贤才同砥砺,“遵义”杏林人,八方仁者共修行。

金湾有约,五百强接连入驻,三灶迎宾,大机场鼎助联盟。

社会和谐,感唯廉之仕举,政府高效,赞执法之透明。五百个小目标,启风云之手笔,大亚湾桥头堡,书时代之倾城。峤顶山俯视,明珠璀璨。香海桥远眺,胜过蓬瀛。岭南宝岛,优游幸甚。

□杨冰

我来的时候,

苏仙岭上正在飞雪,

所有的青石板都在打滑,

我走的时候,

苏仙岭上盛开着梅花……

我从郴江郴山出发,

走进了大西北,

我已经习惯了花开花谢,

我已经习惯了冬天飞雪。

我从苏仙岭出发,

我母亲的泪花顿时变成了雪花,

我看到了,我看到了

我父亲送我的双脚正在打滑。

到达伊犁的时候,

雪松雪杉让我意气风发!

赛里木湖已经停止浪漫的节拍,

天山鹰却没有停止飞翔。

我愿做杜鹃花的一片绿叶

我更愿做一朵傲然的梅花,

无论开在苏仙岭上,

还是开在天山下,

我愿做新疆伊犁的葡萄架,

我愿做伊犁河的一朵浪花,

当然我更愿做一匹伊犁马,

哪怕不能一日千里,

哪怕不能驰骋天下。

山上青松山下花,

到了伊犁不想家,

所有的归去来兮,

都有泪花……

我故乡的苏仙岭啊,

你盛开的桃花是否依然如火似霞?

你盛开的梨花是否依然如雪在下

你是否记得当年的我啊,

一个放牛娃!

苏仙岭,我离开你的时候,

我还是一个十六岁的“湘伢”。

当我重归郴州旅舍,

一切都变成盛开的杜鹃花!

-我已经到底线啦-

暂时没有评论