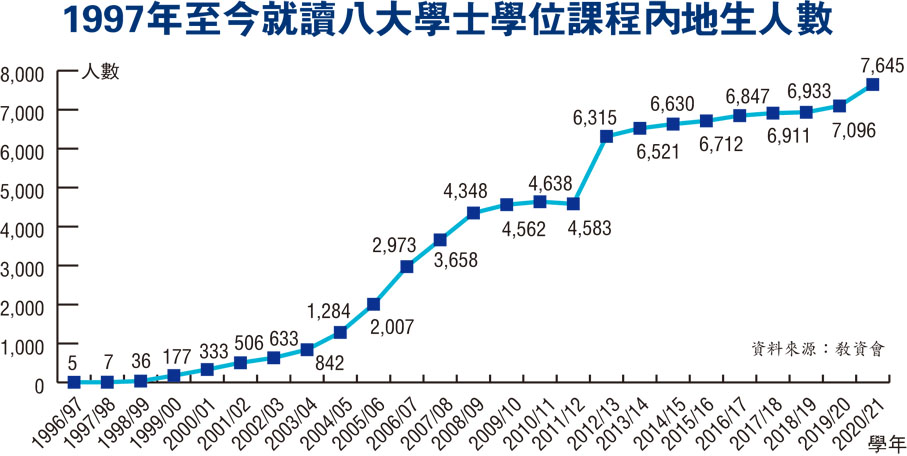

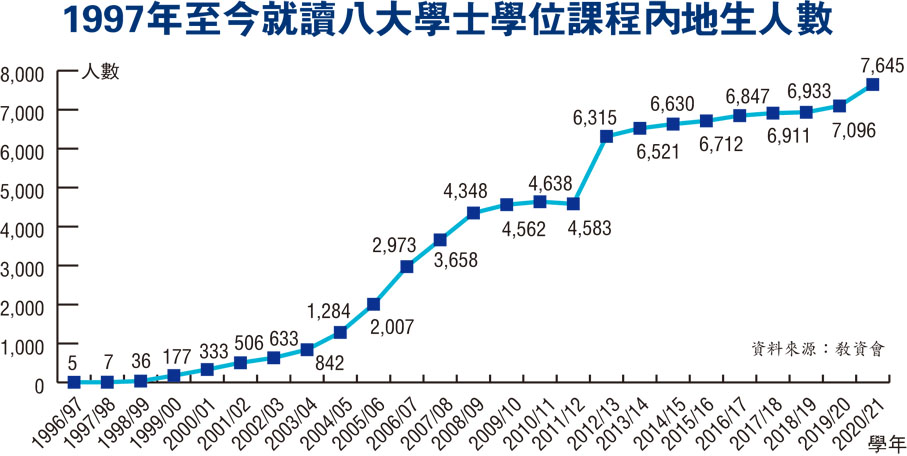

香港回归祖国25年来,香港的大学吸纳了一批又一批高水平的内地尖子,在两地人才交流及培育方面扮演了重要角色。1998年,透过赛马会奖学金试验计划,香港开始有系统地招揽优秀的内地本科生。2003年,国家教育部首次批准港校于内地自主招生,香港非本地生政策亦逐步放宽,更掀起了一阵“港校热”。时至今日,香港八间大学的内地本科生已增至超过7000人的规模,是1997年只有个位数的逾千倍。

香港大学及香港中文大学作为首批到内地招生的港校,以两种不同模式招揽内地生。在招生初期,港大藉与内地一流大学合作的「委培生」制度,协助内地尖子成功适应香港的学习生活;中大透过加入全国统招计划,给予偏远地区考生更多升学机会。两校招生事务负责人近日接受香港文汇报访问,回顾分享了大学的收生理念,以及持续为国家培育人才的展望与抱负。

香港大学:助内地尖子适应香港

有逾百年历史的香港大学,在香港回归祖国前已积极筹备内地招生工作。港大秘书长、协理副校长(中国事务)黄依倩日前接受香港文汇报访问时,分享了该校收取内地生的历程。她介绍,当时香港与内地高等教育体制差异较大,需要融合两套系统。港大与内地伙伴大学合作,以灵活人性化的“委培”方式录取学生并支持其适应成长,让他们融入港大环境,确保两地学生一起进步。她相信,由香港培育的内地尖子,对两地社会了解透彻,希望他们能发挥所长,成为让香港融入国家发展的桥梁。

黄依倩表示,港大早年收生可谓来自五湖四海,吸纳不少内地及东南亚学生,著名作家张爱玲就是一例。由于时代变迁,港大收生改以本地生为主,及至上世纪九十年代大学经历改革,港大开始思考开拓非本地生源,惟当时未有正式内地招生渠道,“当时校方觉得,既然我们全世界的学生都录取,为何不多收一些内地学生呢?香港即将回归,大家都是中国人,为什么不多收自己人呢?”

她忆述,香港大学约在1996年、1997年开始就此探讨并与国家教育部交流,但发现情况并不简单,因为从内地角度来看,若香港的大学贸然加入内地的招生系统,可能影响内地既有的收生规划。

内地院校读一年 翌年赴港读大一

黄依倩忆述,港大当时与北京大学、清华大学、复旦大学等商议,希望通过两地灵活合作,在尽量不影响内地招生系统下让尖子能够到港大升学,“但内地大学读4年,我们当时是读3年,那两套制度如何融合呢?”于是,院校间达成了“委培生”协议,每所内地院校每年“委托培养”10名尖子,他们翌年便可到港升读大学一年级。

在内地的一年,港大会为这些内地生安排英语导师、一对一的“buddy”及导师支持,“学生从中学到大学是一个很大的跨度;从内地来港,又是另一个跨度。我们希望通过这种方式,协助他们逐渐适应港大生活。”

黄依倩指出,到内地招生是因为觉得内地学生的特色对香港本地生能起到正面作用,“我们并非从'抢多少学生'的角度出发,而是聚焦如何找到'适合港大的学生',这样两地的学生便能一起进步。”有关的“委培”形式持续多年,让港大与内地伙伴大学建立紧密合作基础,直至2012年香港改为大学四年制才告淡出。

每年招逾300内地尖子

港大自1998年收到第一批30名内地尖子,如今规模已经扩大到每年逾300人。黄依倩说,多年来该校培育的内地学生,都展示了高水平的能力,以英语沟通为例,“如合上眼睛听他们讲话,还会以为他们是外国人!”这批学生对香港、内地不同城市的情况都非常了解,有能力成为社会的好领袖。

香港中文大学:为偏远生提供机会

中国地大物博,优秀学生遍布各地。2005年,香港中文大学(以下简称“中大”)成为香港首间加入全国普通高校统一招生计划的大学,让内地高考生直接选报。中大入学及学生资助处处长王家彻日前接受香港文汇报记者专访时表示,中大希望藉此为内地偏远地区的学生提供更多机会,让他们得以发挥自身价值,并促进两地学生之间的交流学习。

收生范围涵盖31省市自治区

王家彻表示,中大一向较关注基层学生就学,而关顾对象不仅是本港学生,“我们希望为不同地区的子弟提供教育机会,包括在内地位置较偏远、经济发展相对缓慢的地方。”香港回归祖国翌年,中大录取了第一批共28名内地生,到2002年扩展到北京、上海、福建、广东、江苏、浙江6省市。2005年中大落实参加全国统招计划,至今收生范围已涵盖31个省市自治区,累计录取约5300名内地尖子。

相比起自主招生,王家彻指参加统招有不少好处,“如果做自主招生,我们主要到重点省市如北京、上海等地招揽学生,但若学生来自贵州,他就要跑去北京面试,对于生活紧绌的学生而言,‘出省’面试并非易事。”

中大参加统招后,省却了繁复手续,同时成功扩大了生源,“我们翻看纪录,有内地生是来自黑龙江佳木斯市、新疆石河子市、内蒙古鄂尔多斯市等。”他又提到,早年国家经济发展尚在起步,“有来自农村的学生考上中大,全村帮忙筹钱,让人十分感动!”

内地近年急速发展,王家彻从来港的内地生身上感受到其中变化,“过去不少学生会视香港为一扇窗户,去接触世界,但现在内地学生本身已有很开阔的视野,他们选择来港不再是为了要变得更为国际化,反而更注重学科专业知识及求学体验的追求。”

王家彻指出,内地学生勤奋好学、尊师重道等特质,课堂参与度较高,“那种动力可带动香港学生,内地及本地学生的组合,可以做到见贤思齐,促进彼此的良性竞争。”

寄语港生多交流 让自己更有深度

他特别寄语香港的大学生,应好好透过大学校园的多元环境,与内地生以及其他国际学生相处,“多学习彼此语言文化,益处不只是旅游时较容易点餐,而是了解不同的思想模式,让自己变得更有深度。”同时要突破“舒适圈”,更深入了解国情,把握国家发展带来的机遇。

香港回归祖国25年来,香港的大学吸纳了一批又一批高水平的内地尖子,在两地人才交流及培育方面扮演了重要角色。1998年,透过赛马会奖学金试验计划,香港开始有系统地招揽优秀的内地本科生。2003年,国家教育部首次批准港校于内地自主招生,香港非本地生政策亦逐步放宽,更掀起了一阵“港校热”。时至今日,香港八间大学的内地本科生已增至超过7000人的规模,是1997年只有个位数的逾千倍。

香港大学及香港中文大学作为首批到内地招生的港校,以两种不同模式招揽内地生。在招生初期,港大藉与内地一流大学合作的「委培生」制度,协助内地尖子成功适应香港的学习生活;中大透过加入全国统招计划,给予偏远地区考生更多升学机会。两校招生事务负责人近日接受香港文汇报访问,回顾分享了大学的收生理念,以及持续为国家培育人才的展望与抱负。

香港大学:助内地尖子适应香港

有逾百年历史的香港大学,在香港回归祖国前已积极筹备内地招生工作。港大秘书长、协理副校长(中国事务)黄依倩日前接受香港文汇报访问时,分享了该校收取内地生的历程。她介绍,当时香港与内地高等教育体制差异较大,需要融合两套系统。港大与内地伙伴大学合作,以灵活人性化的“委培”方式录取学生并支持其适应成长,让他们融入港大环境,确保两地学生一起进步。她相信,由香港培育的内地尖子,对两地社会了解透彻,希望他们能发挥所长,成为让香港融入国家发展的桥梁。

黄依倩表示,港大早年收生可谓来自五湖四海,吸纳不少内地及东南亚学生,著名作家张爱玲就是一例。由于时代变迁,港大收生改以本地生为主,及至上世纪九十年代大学经历改革,港大开始思考开拓非本地生源,惟当时未有正式内地招生渠道,“当时校方觉得,既然我们全世界的学生都录取,为何不多收一些内地学生呢?香港即将回归,大家都是中国人,为什么不多收自己人呢?”

她忆述,香港大学约在1996年、1997年开始就此探讨并与国家教育部交流,但发现情况并不简单,因为从内地角度来看,若香港的大学贸然加入内地的招生系统,可能影响内地既有的收生规划。

内地院校读一年 翌年赴港读大一

黄依倩忆述,港大当时与北京大学、清华大学、复旦大学等商议,希望通过两地灵活合作,在尽量不影响内地招生系统下让尖子能够到港大升学,“但内地大学读4年,我们当时是读3年,那两套制度如何融合呢?”于是,院校间达成了“委培生”协议,每所内地院校每年“委托培养”10名尖子,他们翌年便可到港升读大学一年级。

在内地的一年,港大会为这些内地生安排英语导师、一对一的“buddy”及导师支持,“学生从中学到大学是一个很大的跨度;从内地来港,又是另一个跨度。我们希望通过这种方式,协助他们逐渐适应港大生活。”

黄依倩指出,到内地招生是因为觉得内地学生的特色对香港本地生能起到正面作用,“我们并非从'抢多少学生'的角度出发,而是聚焦如何找到'适合港大的学生',这样两地的学生便能一起进步。”有关的“委培”形式持续多年,让港大与内地伙伴大学建立紧密合作基础,直至2012年香港改为大学四年制才告淡出。

每年招逾300内地尖子

港大自1998年收到第一批30名内地尖子,如今规模已经扩大到每年逾300人。黄依倩说,多年来该校培育的内地学生,都展示了高水平的能力,以英语沟通为例,“如合上眼睛听他们讲话,还会以为他们是外国人!”这批学生对香港、内地不同城市的情况都非常了解,有能力成为社会的好领袖。

香港中文大学:为偏远生提供机会

中国地大物博,优秀学生遍布各地。2005年,香港中文大学(以下简称“中大”)成为香港首间加入全国普通高校统一招生计划的大学,让内地高考生直接选报。中大入学及学生资助处处长王家彻日前接受香港文汇报记者专访时表示,中大希望藉此为内地偏远地区的学生提供更多机会,让他们得以发挥自身价值,并促进两地学生之间的交流学习。

收生范围涵盖31省市自治区

王家彻表示,中大一向较关注基层学生就学,而关顾对象不仅是本港学生,“我们希望为不同地区的子弟提供教育机会,包括在内地位置较偏远、经济发展相对缓慢的地方。”香港回归祖国翌年,中大录取了第一批共28名内地生,到2002年扩展到北京、上海、福建、广东、江苏、浙江6省市。2005年中大落实参加全国统招计划,至今收生范围已涵盖31个省市自治区,累计录取约5300名内地尖子。

相比起自主招生,王家彻指参加统招有不少好处,“如果做自主招生,我们主要到重点省市如北京、上海等地招揽学生,但若学生来自贵州,他就要跑去北京面试,对于生活紧绌的学生而言,‘出省’面试并非易事。”

中大参加统招后,省却了繁复手续,同时成功扩大了生源,“我们翻看纪录,有内地生是来自黑龙江佳木斯市、新疆石河子市、内蒙古鄂尔多斯市等。”他又提到,早年国家经济发展尚在起步,“有来自农村的学生考上中大,全村帮忙筹钱,让人十分感动!”

内地近年急速发展,王家彻从来港的内地生身上感受到其中变化,“过去不少学生会视香港为一扇窗户,去接触世界,但现在内地学生本身已有很开阔的视野,他们选择来港不再是为了要变得更为国际化,反而更注重学科专业知识及求学体验的追求。”

王家彻指出,内地学生勤奋好学、尊师重道等特质,课堂参与度较高,“那种动力可带动香港学生,内地及本地学生的组合,可以做到见贤思齐,促进彼此的良性竞争。”

寄语港生多交流 让自己更有深度

他特别寄语香港的大学生,应好好透过大学校园的多元环境,与内地生以及其他国际学生相处,“多学习彼此语言文化,益处不只是旅游时较容易点餐,而是了解不同的思想模式,让自己变得更有深度。”同时要突破“舒适圈”,更深入了解国情,把握国家发展带来的机遇。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论