□ 蓝宝生

潘军作品(资料图片)

同样是身上贴着“先锋”的标签,作家潘军的辨识度一直都很高。而且,潘军的热度长期保持着,哪怕他时写时停,甚至十年不写。《重瞳》问世,惊讶、惊呼、惊叹纷至沓来,名列“中国当代文学最新作品排行榜”榜首;而《流动的沙滩》当之无愧地入选《中国当代文学教学研究参考资料》。潘军把同行者甩了几条马路,我不知道。我知道,潘军之所以能够如此,是因为他走了一条野路子。

评论家陈宗俊有一番切中肯綮的话堪当论据:潘军经由小说,对他所处的世界,传递了一股强烈的不流俗、不从众的观察视野。但同时,潘军运用的叙述手法,却又如此流转、顺畅,丝毫不让你感觉累赘、啰嗦——这里的不流俗不从众,无疑就是走野路子。作家写小说写到这个份上,是完全可以笑纳“小说家”桂冠了。

潘军的三部名作,是他走野路子收获的硕果:《重瞳》《海口日记》和《知白者说》——以此为例即可,潘军的名作,自然还有许多许多。

在北京召开潘军作品研讨会,老诗人牛汉先生发言说,潘军其实是一个诗人,他的小说《重瞳》就是一部诗。牛汉先生定的调,实在是精确精准。

读过潘军的小说,脑海中便深深留下一个男人的形象:那是一种可能在逐渐减少,甚至“濒临绝种”的男性形象;那是在世俗评价里不怎么成功的男人,却由于他内心总有些坚持与自在,因而突出了他身上那股难以言喻的“男人味”。这股“男人味”,我们不妨先从《重瞳》这部作品里去捕捉。在潘军笔下,或他的心目中,肯定存在着对一种“理想男人”形象的素描。历史人物中,潘军挑出项羽做代言人,不是没有用心的。透过项羽的独白,《重瞳》重新诠释了楚汉之争、刘邦称帝、项羽刎颈的历史公案。太史公笔下,多少显得妇人之仁、不无跋扈的项羽,经由潘军的诠释,却深藏了另一张面孔,这面孔下的心情,坚持了“古典贵族”的自负、“军人本色”的骄傲,一言九鼎,有所不为;这面孔下,“西楚霸王”是矛盾的,是很人性化的。

《海口日记》里的“我”,离了婚,放弃编辑工作,跑到海南岛,以开计程车为业,认识了淘金女郎方鱼儿、精明干练的苏晓涛,而前妻到海南时,依然带着嘲讽口吻来关心“我”。潘军自述:“《海口日记》这样的小说对我而言实际上是一次叙述能力的自我检测。我觉得自己可以对大众讲述一个优美自然的故事。我把人生的沉重发散在那种悠闲的文字里,以日记的方式直达另一个‘我’的内心。我喜欢小说中的那个男人,他的生活在某种意义上可以看作我梦中的一次漫游。我记得我当年在《海口日记》里写的眉批‘其中故事,直抵肺腑,空灵之外,另有空灵。’如今,那种‘三月不知肉味’的观感依然如风拂面,如水绕指。”

《知白者说》与潘军个人履历有关,但故事纯属虚构:沈知白聪明过人,啥都想要,“一点好处都不落,鱼和熊掌兼而得之”,潘军给他当头一棒:“天下哪有这样的知白守黑?”沈知白是天生的演员材料,他本该立足于舞台,却鬼使神差地跑到了别的场子,想要更加的风光体面,仿佛任何空间都是属于他的舞台。那会儿他大概忘记了,别的场子,自己是不能随便坐下来喝酒的。《知白者说》在叙事上保留有当年先锋实验时期的风格,具体表现为叙事上的“东拉西扯”、对第一人称叙事的偏爱等。

潘军以下的话,我以为可以说是野路子小说的宣言,或者是宣言之一:“好的小说,作家只能写出一半,另一半是读者完成的——这也是我一贯的主张。如同一杯茶,作者提供的只是茶叶,读者则是水。那么,一杯好茶的诞生意味着上等的茶叶和适度的水的一次完美合作——这里的度,既是程度更是温度。”这一观点虽然强调了读者对一部文学作品的参与性,但对作者的要求更高。哪些是必须的表达?哪些是有意的深藏?哪些是读者可能的联想?如此等等。绘画中有计白当黑,音乐中有弦外之音,写作中有“冰山理论”,这些都是所谓的留白。小说可以写深,但不可以写透。

![]()

——读钟建平诗集《香炉湾絮语·春光》

□唐晓虹

香炉湾。珠海传媒集团 吴长赋摄

在珠海,我庆幸时不时会遇见谈论文学、写作诗歌的朋友,钟建平就是其中的一位。

1985年建平从中国人民大学毕业,分配到珠海市档案局工作,之后他做过国营单位的职员、参与民营和私营企业经营,2000年创办了自己的企业。无论是在机关,还是在企业,建平总是呵护他精神世界里的细碎的文学嫩芽与花蕾,始终没有放弃写作,并获得成功。

三十多年来,建平成为了一位履行社会职责和义务的企业家,更是一位心性空灵的诗人。曾经诵读的《风》《雅》《颂》带给他心泉的涌动,诗句的简洁、凝练激发他的想象,带动他的感觉、思想,让他更有灵魂的悸动。

香炉湾,珠海情侣路上一处风景优美的地段。最初作为移民来到这里的建平,内心涌起的是诗语:“我听到浪涛拍岸水花飞溅的声音/千艘万艘满载春花的船轰鸣而来”。此时此地,香炉湾在诗人眼里是浪涛、是花船,是他栖息于这座城市的诗歌地标。

诗,成为建平认识、记载、感悟人生的一个通道。他每回有了一些不成文章的意念和感悟,他就跟香炉湾这个“朋友”絮叨:“知之而无畏惧/比无知更可怕”。建平是用诗语辨析存于当下却总被人们忽视而掷弃的常情、事理,并挑拣回来,记载下来好好回味,写给朋友分享。恰如“我陪着你花开/我陪着你花谢/打断自己的骨头/向北方以北跪拜/一夜间枯叶落尽新叶生”。

读建平以诗絮叨的话语,慢慢地读,我们会发现:他的感觉很特别,不是当下一般人的感觉,语句字字感性,明朗流利,散发出生活的气息,却都连带思想,是思考沉静下来的语句,看似用词造句不经意,实则独具匠心。诗人的思想很理性,也很特别,让情感穿透心灵,他让爱意软化斗志。诗不是武器,渗透文化。

在香炉湾,这个他喜爱的地方,建平以诗语絮叨故土乡情,那份浓稠的思念,多少去了大都市、大学堂的人还能留存?但他站在海边,想到河流,追溯到水的来处,留置存放故乡于心灵之域:触摸春天的湿润,默守夏天的心语,折叠秋天的思念,倾听季节轮回、花开花落。建平始终没被现代化的知识化没了心灵的良善,守住了在乡土培植生长出来的那些文化草木花叶。

建平是个感性不乱方寸、理性不惑心智的心灵守护者。他容易被感动,不断往诗之篮投放花束。爱情、亲情、乡情,甚至于一个瞬间的念头都成为一首诗。他每天的工作是紧凑的,格外珍惜片断的时间。他写作,不为一种成就,而享受写诗的状态。比如“人间这样广阔和葳蕤/活着就是最美的诗篇/我想偷得更多的时光/躲进文字王国当工匠/在无限的时间长河中/容纳生同时也容纳死/老了就像一枚叶子飘落/这是生命最完美的归处/将见到的美和苦难用文字雕刻/尽力让庸常的生活生长出花朵/世界早已腐朽且以沉默或喑哑/让这最后武器护卫干净的灵魂。”

细读建平的诗,你恰恰会体悟到一个把生命当河流的诗化商人或商道诗人的忙碌。水往低处流,他却牢记他是个人,天尊地卑,他站在地上海边,总是以“凡夫”之身份在香炉湾的海边——“这里是现实”,仰望高天星空凝视星星闪烁——“那里是梦想。”他看到星星没去用天文知识计算它有多大,而是用心体会到它离他有多近。

近些年来,他几乎一天一首“絮语”。写作时,身外事物全无,惟有自己心灵。这时的他是自由的,像飞鸟在诗之上空飞翔。飞鸟展翅上下拍动的时候,它不是上不着天、下不着地而慌乱,而是真切地感触到气流的存在:对流的气,上面的让他下去,下面的让他上去。他听从生命本性的使唤:上去。

建平相信命运。虽然,命运总会令诗人困顿、孤独,甚至无处可逃,但他却始终由衷地感恩命运各种各样的赐予。他说:“我深切理解一条河流的孤独/岁月像萤火一样游弋在河上/我唯有像寂静的荷一样去守候/呼唤如莲的名字和遥远的群星”。诗人会凭借命运的绳索,以勇气、毅力、智慧去攀越困苦与艰难。我认为这是建平的心力心性所在。

许多年来,建平以生活为诗,以诗为生活。从生活的点滴之中感悟诗意,于诗意之中向往善爱,尊重生命,忧患人生的不幸,以感恩之心去放低自己:“让自己对命运一次次低下头来/就像弯下腰身扎紧松开的鞋带”“我伫立海边让目光化成渔网/试着打捞那沉淀千年的风情”。这就应验了格雷厄姆·霍夫在题为《现代主义抒情诗》文中说的那一段话“诗歌最充分的表现不是在宏伟的、而是在优雅的、狭窄的形式之中;不是在公开的言谈、而是在内心的交流之中;或许根本就不在交流之中。”

人生一世,物质财富、政坛权位生不带来,死不带去,到头来是“空筐”。诗人钟建平深谙人生哲理,因为寄情于诗,抒发灵性,他的诗因富于灵性而“花束满篮”。作为文学与诗歌的好朋友,我祝福建平:诗歌自心灵河流而荡漾,不究来去,不择方向,一往无前就是了……

![]()

性灵的旅行

□李楠

关于读书,总想起白居易的那句“此时无声胜有声”,大多数时候,读书需要身心清静,读书时沉湎的是心绪,或者说心境,文字本身是无声言的,但通过作者存思文本间的叩问与阐释,一个个文字构筑的心灵空间便如袅袅炊烟般指引你走入一方天地。读书,更多的是读者与作者性灵的交流,这种交流不局限空间、时间乃至生死。

诗人于坚在某次专访中曾说道:“写诗是在接神,通过语言迎接神。”在认同的同时,又稍觉片面,因为写散文也是接神,写小说也是接神,一切冲击性灵的文艺创作都存在神的痕迹,神坐镇于作品中,作品才长葆青春、筋血与风骨,才有普世传世的价值,而无神的作品流世,终归昙花一现。

大音希声,读书中读者思想与作者文字的激烈碰撞,进而迸溅出价值观之火时,便是指引,不啻于醍醐灌顶、幡悟及性灵的提升。

记得我在农村上学时,学校没有图书馆,又无闲钱购置书籍,对阅读的渴求很难满足。经常是刚拿到语文教材便迫不及待地将所有课文翻读一通,读完后又将其中的精品反复阅读,真正找不到文章读了,再将语文试卷里的阅读选文取出充数,实在读腻了,就只好自己尝试写点东西,从咬文嚼字开始推敲,权当记录生活,这也造成了我功课的疏怠,各学科课本与试卷每每散轶,唯有语文课本与几学年的语文试卷得以妥善保留。

这也养成了我如今爱书的癖性。家中的一箱箱书中,多为一些作者集聚场合的题赠,这些作者多非名家,利用手里宽裕的经济自费将十几年甚至几十年的作品集结到一起。可能他们的文字并不精辟甚至业余,但更多的是一种从少年到中年甚至晚年对梦想的从一而终。而我的住址总随着工作搬来搬去,每次搬家都头疼书籍的安置问题,记得最多的一年,我从城区搬到郊区,又从郊区搬到城区,再到另一个城市的郊区,不下六次,衣物舍弃颇多,书籍倒是一本不落。想来是真正的作者,必定爱惜自己的文字,真正的读者,必定爱惜作者的文字。

读书是慢工细活,谈不上为何爱读,找不到缘由,因为喜欢所以喜欢了,因为爱所以爱上了。能通过言语表达出来何为爱与为何爱,大抵是虚伪的。读书就是如此,没有为什么喜欢,为什么痴迷,因为喜欢就喜欢了,因为喜欢,所以就痴迷了。

有作者称自己每年读八百本书,倘若为真,可视为读书人奇迹了,与之相比,我的读书量微不足言,甚至还比不上许多追捧畅销书的读者。高不成低不就的职位、不温不火的薪资、拥挤的巴士与狭小闷热的出租屋,很难营造一种读书的氛围出来,当然,这也是大多数年轻人面临的尴尬。

活于当下,看到尘世太多浮躁,不仅是读者的心绪浮躁,作者的心绪一样浮躁,也就造成了书籍越多,却越难找到共鸣的书籍。这也迫使我在窘促的生活空隙里重新回顾一些经典,总有一些文字时常让我内心颤抖不已。一个作者,可以没有显赫的朝野功名,可以没有强健骁勇的体魄,却可以有性灵的文字。而这也正是广大读者所渴求的感召力,去濯洗日益荒漠的心境,去沉淀奔徙的浮躁,去体悟并审视自我,意识到生活中有不可抛却的背负,好好活着,好好生活。

这些文字是相当珍重的,有一股先知的魔力,而读书最直观的意义便是寻找指引人生旅途的先知。作家史铁生有振聋发聩之言——“唯有文字能担当此任,宣告生命曾经在场”。或许这便是作者与读者,写作与读书四者之间最性灵的剖析。

是读者,让不同时代作者的生命之言不朽;

是作者,让不同时代读者觅得先知;

是写作,让作者的文字传世;

是读书,让读者的性灵更契合生活!

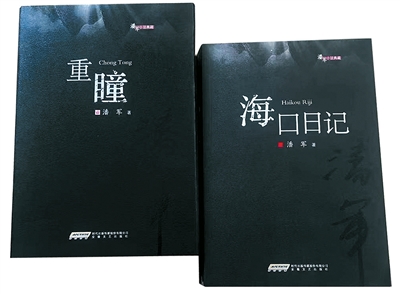

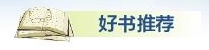

《我用一生爱中国:伊莎白·柯鲁克的故事》

作者:谭楷 天地出版社

本书是一部介绍中华人民共和国“友谊勋章”获得者伊莎白·柯鲁克百岁人生故事的传记作品。伊莎白在中国出生成长,新中国成立后投身中外人文交流事业,用自己的身体力行向世界展示了一个真实生动的中国,传播了和平美好的中国声音。

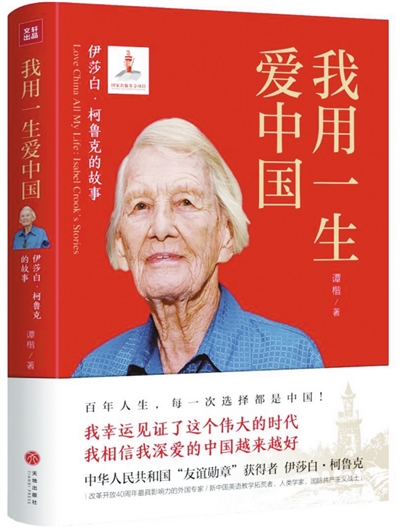

《二十四节气七十二候:中国人的诗意生命美学》

作者:徐立京 徐冬冬 中信出版社

本书通过原创绘画与文字,对二十四节气七十二候进行深入解读、诗意描摹,从生命观的角度,挖掘物候之美,展现天地之变、四季之变、生命之变,诠释节气与物候的经久魅力与当代价值。

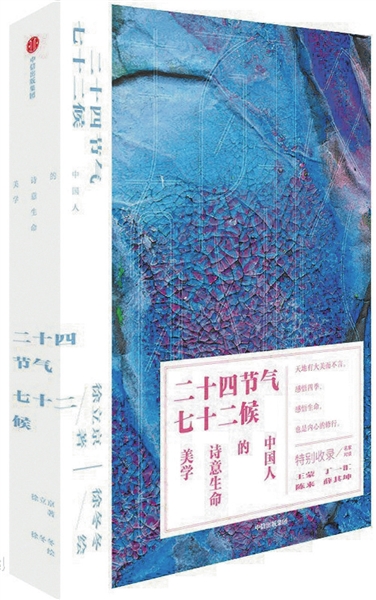

《桦皮船》

作者:薛涛 安徽少年儿童出版社

本书以国家级非物质文化遗产桦皮船技艺传承人为原型,通过孩童的视角,细腻描绘了一对鄂伦春族祖孙携一条桦皮船、一只小狍子,一路北上奔赴大兴安岭,共同追寻精神故乡的心灵旅程。

□ 蓝宝生

潘军作品(资料图片)

同样是身上贴着“先锋”的标签,作家潘军的辨识度一直都很高。而且,潘军的热度长期保持着,哪怕他时写时停,甚至十年不写。《重瞳》问世,惊讶、惊呼、惊叹纷至沓来,名列“中国当代文学最新作品排行榜”榜首;而《流动的沙滩》当之无愧地入选《中国当代文学教学研究参考资料》。潘军把同行者甩了几条马路,我不知道。我知道,潘军之所以能够如此,是因为他走了一条野路子。

评论家陈宗俊有一番切中肯綮的话堪当论据:潘军经由小说,对他所处的世界,传递了一股强烈的不流俗、不从众的观察视野。但同时,潘军运用的叙述手法,却又如此流转、顺畅,丝毫不让你感觉累赘、啰嗦——这里的不流俗不从众,无疑就是走野路子。作家写小说写到这个份上,是完全可以笑纳“小说家”桂冠了。

潘军的三部名作,是他走野路子收获的硕果:《重瞳》《海口日记》和《知白者说》——以此为例即可,潘军的名作,自然还有许多许多。

在北京召开潘军作品研讨会,老诗人牛汉先生发言说,潘军其实是一个诗人,他的小说《重瞳》就是一部诗。牛汉先生定的调,实在是精确精准。

读过潘军的小说,脑海中便深深留下一个男人的形象:那是一种可能在逐渐减少,甚至“濒临绝种”的男性形象;那是在世俗评价里不怎么成功的男人,却由于他内心总有些坚持与自在,因而突出了他身上那股难以言喻的“男人味”。这股“男人味”,我们不妨先从《重瞳》这部作品里去捕捉。在潘军笔下,或他的心目中,肯定存在着对一种“理想男人”形象的素描。历史人物中,潘军挑出项羽做代言人,不是没有用心的。透过项羽的独白,《重瞳》重新诠释了楚汉之争、刘邦称帝、项羽刎颈的历史公案。太史公笔下,多少显得妇人之仁、不无跋扈的项羽,经由潘军的诠释,却深藏了另一张面孔,这面孔下的心情,坚持了“古典贵族”的自负、“军人本色”的骄傲,一言九鼎,有所不为;这面孔下,“西楚霸王”是矛盾的,是很人性化的。

《海口日记》里的“我”,离了婚,放弃编辑工作,跑到海南岛,以开计程车为业,认识了淘金女郎方鱼儿、精明干练的苏晓涛,而前妻到海南时,依然带着嘲讽口吻来关心“我”。潘军自述:“《海口日记》这样的小说对我而言实际上是一次叙述能力的自我检测。我觉得自己可以对大众讲述一个优美自然的故事。我把人生的沉重发散在那种悠闲的文字里,以日记的方式直达另一个‘我’的内心。我喜欢小说中的那个男人,他的生活在某种意义上可以看作我梦中的一次漫游。我记得我当年在《海口日记》里写的眉批‘其中故事,直抵肺腑,空灵之外,另有空灵。’如今,那种‘三月不知肉味’的观感依然如风拂面,如水绕指。”

《知白者说》与潘军个人履历有关,但故事纯属虚构:沈知白聪明过人,啥都想要,“一点好处都不落,鱼和熊掌兼而得之”,潘军给他当头一棒:“天下哪有这样的知白守黑?”沈知白是天生的演员材料,他本该立足于舞台,却鬼使神差地跑到了别的场子,想要更加的风光体面,仿佛任何空间都是属于他的舞台。那会儿他大概忘记了,别的场子,自己是不能随便坐下来喝酒的。《知白者说》在叙事上保留有当年先锋实验时期的风格,具体表现为叙事上的“东拉西扯”、对第一人称叙事的偏爱等。

潘军以下的话,我以为可以说是野路子小说的宣言,或者是宣言之一:“好的小说,作家只能写出一半,另一半是读者完成的——这也是我一贯的主张。如同一杯茶,作者提供的只是茶叶,读者则是水。那么,一杯好茶的诞生意味着上等的茶叶和适度的水的一次完美合作——这里的度,既是程度更是温度。”这一观点虽然强调了读者对一部文学作品的参与性,但对作者的要求更高。哪些是必须的表达?哪些是有意的深藏?哪些是读者可能的联想?如此等等。绘画中有计白当黑,音乐中有弦外之音,写作中有“冰山理论”,这些都是所谓的留白。小说可以写深,但不可以写透。

![]()

——读钟建平诗集《香炉湾絮语·春光》

□唐晓虹

香炉湾。珠海传媒集团 吴长赋摄

在珠海,我庆幸时不时会遇见谈论文学、写作诗歌的朋友,钟建平就是其中的一位。

1985年建平从中国人民大学毕业,分配到珠海市档案局工作,之后他做过国营单位的职员、参与民营和私营企业经营,2000年创办了自己的企业。无论是在机关,还是在企业,建平总是呵护他精神世界里的细碎的文学嫩芽与花蕾,始终没有放弃写作,并获得成功。

三十多年来,建平成为了一位履行社会职责和义务的企业家,更是一位心性空灵的诗人。曾经诵读的《风》《雅》《颂》带给他心泉的涌动,诗句的简洁、凝练激发他的想象,带动他的感觉、思想,让他更有灵魂的悸动。

香炉湾,珠海情侣路上一处风景优美的地段。最初作为移民来到这里的建平,内心涌起的是诗语:“我听到浪涛拍岸水花飞溅的声音/千艘万艘满载春花的船轰鸣而来”。此时此地,香炉湾在诗人眼里是浪涛、是花船,是他栖息于这座城市的诗歌地标。

诗,成为建平认识、记载、感悟人生的一个通道。他每回有了一些不成文章的意念和感悟,他就跟香炉湾这个“朋友”絮叨:“知之而无畏惧/比无知更可怕”。建平是用诗语辨析存于当下却总被人们忽视而掷弃的常情、事理,并挑拣回来,记载下来好好回味,写给朋友分享。恰如“我陪着你花开/我陪着你花谢/打断自己的骨头/向北方以北跪拜/一夜间枯叶落尽新叶生”。

读建平以诗絮叨的话语,慢慢地读,我们会发现:他的感觉很特别,不是当下一般人的感觉,语句字字感性,明朗流利,散发出生活的气息,却都连带思想,是思考沉静下来的语句,看似用词造句不经意,实则独具匠心。诗人的思想很理性,也很特别,让情感穿透心灵,他让爱意软化斗志。诗不是武器,渗透文化。

在香炉湾,这个他喜爱的地方,建平以诗语絮叨故土乡情,那份浓稠的思念,多少去了大都市、大学堂的人还能留存?但他站在海边,想到河流,追溯到水的来处,留置存放故乡于心灵之域:触摸春天的湿润,默守夏天的心语,折叠秋天的思念,倾听季节轮回、花开花落。建平始终没被现代化的知识化没了心灵的良善,守住了在乡土培植生长出来的那些文化草木花叶。

建平是个感性不乱方寸、理性不惑心智的心灵守护者。他容易被感动,不断往诗之篮投放花束。爱情、亲情、乡情,甚至于一个瞬间的念头都成为一首诗。他每天的工作是紧凑的,格外珍惜片断的时间。他写作,不为一种成就,而享受写诗的状态。比如“人间这样广阔和葳蕤/活着就是最美的诗篇/我想偷得更多的时光/躲进文字王国当工匠/在无限的时间长河中/容纳生同时也容纳死/老了就像一枚叶子飘落/这是生命最完美的归处/将见到的美和苦难用文字雕刻/尽力让庸常的生活生长出花朵/世界早已腐朽且以沉默或喑哑/让这最后武器护卫干净的灵魂。”

细读建平的诗,你恰恰会体悟到一个把生命当河流的诗化商人或商道诗人的忙碌。水往低处流,他却牢记他是个人,天尊地卑,他站在地上海边,总是以“凡夫”之身份在香炉湾的海边——“这里是现实”,仰望高天星空凝视星星闪烁——“那里是梦想。”他看到星星没去用天文知识计算它有多大,而是用心体会到它离他有多近。

近些年来,他几乎一天一首“絮语”。写作时,身外事物全无,惟有自己心灵。这时的他是自由的,像飞鸟在诗之上空飞翔。飞鸟展翅上下拍动的时候,它不是上不着天、下不着地而慌乱,而是真切地感触到气流的存在:对流的气,上面的让他下去,下面的让他上去。他听从生命本性的使唤:上去。

建平相信命运。虽然,命运总会令诗人困顿、孤独,甚至无处可逃,但他却始终由衷地感恩命运各种各样的赐予。他说:“我深切理解一条河流的孤独/岁月像萤火一样游弋在河上/我唯有像寂静的荷一样去守候/呼唤如莲的名字和遥远的群星”。诗人会凭借命运的绳索,以勇气、毅力、智慧去攀越困苦与艰难。我认为这是建平的心力心性所在。

许多年来,建平以生活为诗,以诗为生活。从生活的点滴之中感悟诗意,于诗意之中向往善爱,尊重生命,忧患人生的不幸,以感恩之心去放低自己:“让自己对命运一次次低下头来/就像弯下腰身扎紧松开的鞋带”“我伫立海边让目光化成渔网/试着打捞那沉淀千年的风情”。这就应验了格雷厄姆·霍夫在题为《现代主义抒情诗》文中说的那一段话“诗歌最充分的表现不是在宏伟的、而是在优雅的、狭窄的形式之中;不是在公开的言谈、而是在内心的交流之中;或许根本就不在交流之中。”

人生一世,物质财富、政坛权位生不带来,死不带去,到头来是“空筐”。诗人钟建平深谙人生哲理,因为寄情于诗,抒发灵性,他的诗因富于灵性而“花束满篮”。作为文学与诗歌的好朋友,我祝福建平:诗歌自心灵河流而荡漾,不究来去,不择方向,一往无前就是了……

![]()

性灵的旅行

□李楠

关于读书,总想起白居易的那句“此时无声胜有声”,大多数时候,读书需要身心清静,读书时沉湎的是心绪,或者说心境,文字本身是无声言的,但通过作者存思文本间的叩问与阐释,一个个文字构筑的心灵空间便如袅袅炊烟般指引你走入一方天地。读书,更多的是读者与作者性灵的交流,这种交流不局限空间、时间乃至生死。

诗人于坚在某次专访中曾说道:“写诗是在接神,通过语言迎接神。”在认同的同时,又稍觉片面,因为写散文也是接神,写小说也是接神,一切冲击性灵的文艺创作都存在神的痕迹,神坐镇于作品中,作品才长葆青春、筋血与风骨,才有普世传世的价值,而无神的作品流世,终归昙花一现。

大音希声,读书中读者思想与作者文字的激烈碰撞,进而迸溅出价值观之火时,便是指引,不啻于醍醐灌顶、幡悟及性灵的提升。

记得我在农村上学时,学校没有图书馆,又无闲钱购置书籍,对阅读的渴求很难满足。经常是刚拿到语文教材便迫不及待地将所有课文翻读一通,读完后又将其中的精品反复阅读,真正找不到文章读了,再将语文试卷里的阅读选文取出充数,实在读腻了,就只好自己尝试写点东西,从咬文嚼字开始推敲,权当记录生活,这也造成了我功课的疏怠,各学科课本与试卷每每散轶,唯有语文课本与几学年的语文试卷得以妥善保留。

这也养成了我如今爱书的癖性。家中的一箱箱书中,多为一些作者集聚场合的题赠,这些作者多非名家,利用手里宽裕的经济自费将十几年甚至几十年的作品集结到一起。可能他们的文字并不精辟甚至业余,但更多的是一种从少年到中年甚至晚年对梦想的从一而终。而我的住址总随着工作搬来搬去,每次搬家都头疼书籍的安置问题,记得最多的一年,我从城区搬到郊区,又从郊区搬到城区,再到另一个城市的郊区,不下六次,衣物舍弃颇多,书籍倒是一本不落。想来是真正的作者,必定爱惜自己的文字,真正的读者,必定爱惜作者的文字。

读书是慢工细活,谈不上为何爱读,找不到缘由,因为喜欢所以喜欢了,因为爱所以爱上了。能通过言语表达出来何为爱与为何爱,大抵是虚伪的。读书就是如此,没有为什么喜欢,为什么痴迷,因为喜欢就喜欢了,因为喜欢,所以就痴迷了。

有作者称自己每年读八百本书,倘若为真,可视为读书人奇迹了,与之相比,我的读书量微不足言,甚至还比不上许多追捧畅销书的读者。高不成低不就的职位、不温不火的薪资、拥挤的巴士与狭小闷热的出租屋,很难营造一种读书的氛围出来,当然,这也是大多数年轻人面临的尴尬。

活于当下,看到尘世太多浮躁,不仅是读者的心绪浮躁,作者的心绪一样浮躁,也就造成了书籍越多,却越难找到共鸣的书籍。这也迫使我在窘促的生活空隙里重新回顾一些经典,总有一些文字时常让我内心颤抖不已。一个作者,可以没有显赫的朝野功名,可以没有强健骁勇的体魄,却可以有性灵的文字。而这也正是广大读者所渴求的感召力,去濯洗日益荒漠的心境,去沉淀奔徙的浮躁,去体悟并审视自我,意识到生活中有不可抛却的背负,好好活着,好好生活。

这些文字是相当珍重的,有一股先知的魔力,而读书最直观的意义便是寻找指引人生旅途的先知。作家史铁生有振聋发聩之言——“唯有文字能担当此任,宣告生命曾经在场”。或许这便是作者与读者,写作与读书四者之间最性灵的剖析。

是读者,让不同时代作者的生命之言不朽;

是作者,让不同时代读者觅得先知;

是写作,让作者的文字传世;

是读书,让读者的性灵更契合生活!

《我用一生爱中国:伊莎白·柯鲁克的故事》

作者:谭楷 天地出版社

本书是一部介绍中华人民共和国“友谊勋章”获得者伊莎白·柯鲁克百岁人生故事的传记作品。伊莎白在中国出生成长,新中国成立后投身中外人文交流事业,用自己的身体力行向世界展示了一个真实生动的中国,传播了和平美好的中国声音。

《二十四节气七十二候:中国人的诗意生命美学》

作者:徐立京 徐冬冬 中信出版社

本书通过原创绘画与文字,对二十四节气七十二候进行深入解读、诗意描摹,从生命观的角度,挖掘物候之美,展现天地之变、四季之变、生命之变,诠释节气与物候的经久魅力与当代价值。

《桦皮船》

作者:薛涛 安徽少年儿童出版社

本书以国家级非物质文化遗产桦皮船技艺传承人为原型,通过孩童的视角,细腻描绘了一对鄂伦春族祖孙携一条桦皮船、一只小狍子,一路北上奔赴大兴安岭,共同追寻精神故乡的心灵旅程。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论