■花果山桃

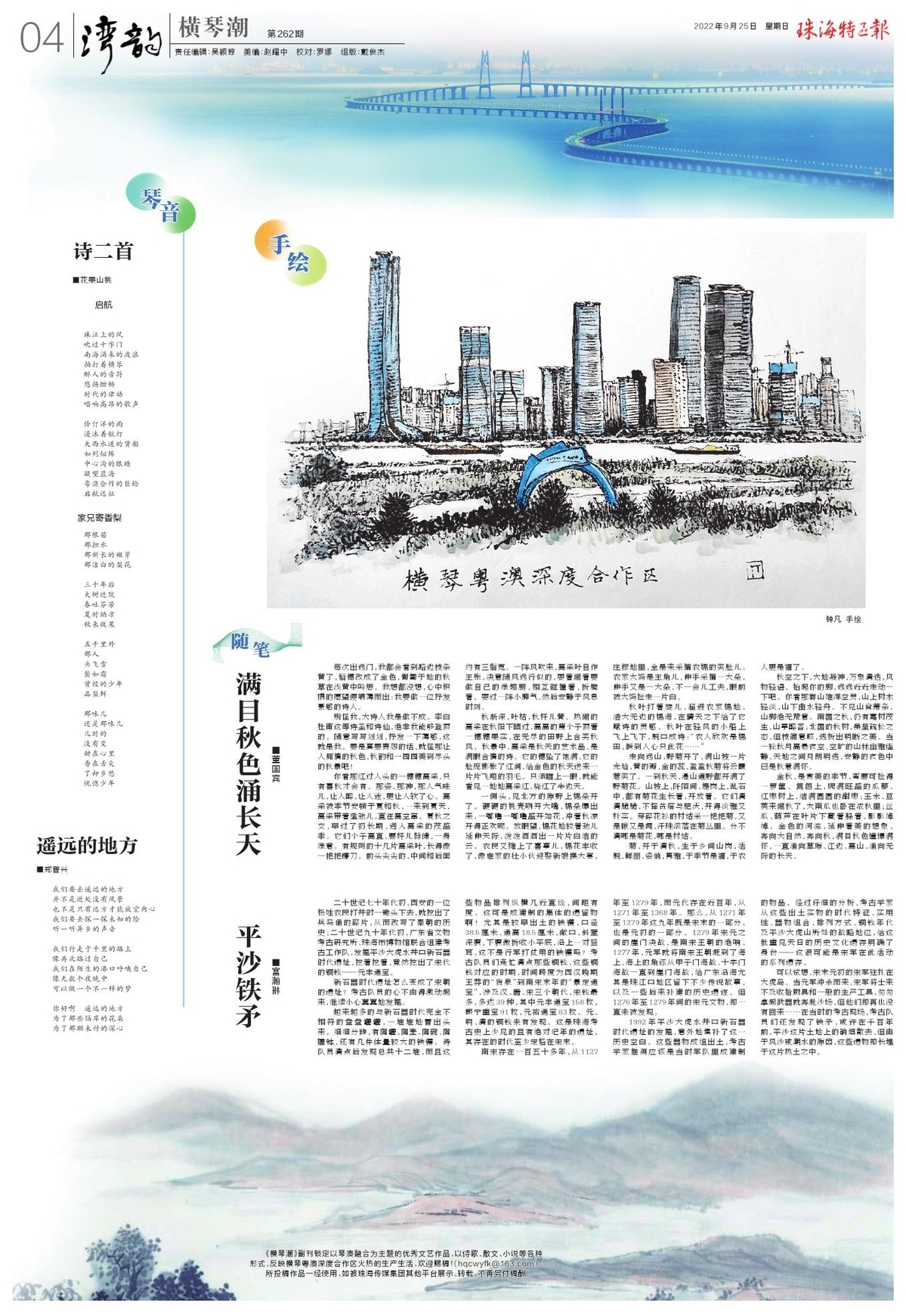

启航

珠江上的风

吹过十字门

南海涌来的波浪

拍打着横琴

醉人的音符

悠扬酣畅

时代的律动

唱响高昂的歌声

伶仃洋的雨

浸沐着航灯

大西水道的货船

如列似阵

中心沟的眼睛

凝望蓝海

粤澳合作的巨轮

启航远征

家兄寄香梨

那根苗

那担水

那新长的嫩芽

那洁白的梨花

三十年后

大树遮院

春吐芬芳

夏时纳凉

秋来收果

五千里外

那人

头飞雪

鬓如霜

曾经的少年

品梨鲜

那味儿

还是那味儿

儿时的

没有变

甜在心里

香在舌尖

了却乡愁

恍惚少年

■郑智兴

我们要去遥远的地方

并不是近处没有风景

也不是只有远方才能放空内心

我们要去探一探未知的险

听一听异乡的声音

我们行走于千里的路上

像再次路过自己

我们在陌生的港口呼唤自己

像无数个夜晚中

可以做一个不一样的梦

你好啊 遥远的地方

为了那些隔岸的花朵

为了那颗未付的深心

■董国宾

每次出远门,我都会看到路边枝条黄了,稻穗改成了金色,匍匐于地的秋草在浅黄中吟思。我想都没想,心中积攒的愿望便喷薄而出:我要做一位抒发豪感的诗人。

别怪我,大诗人我是做不成。李白杜甫这等诗圣和诗仙,绝非我能够登顶的。随意写写划划,抒发一下薄感,这就是我。要是真要责怨的话,就怪那让人痴情的秋色、秋韵和一园园美到尽头的秋景吧!

你看那红过人头的一穗穗高粱,只有喜秋才会有。那姿,那神,那人气味儿,让人醉,让人迷,更让人软了心。高粱被季节安顿于夏和秋,一来到夏天,高粱带着猛劲儿,直往高空窜。夏秋之交,早过了初长期,进入高粱的茂盛季。它们个子高直,腰杆儿挺健,一身绿意。有规则的十几片高粱叶,长得像一把把镰刀。前头尖尖的,中间和后面约有三指宽。一阵风吹来,高粱叶自作主张,决意随风远行似的,耍着闹着要做自己的绿翅膀,相互碰撞着,折腾着。耍过一阵小脾气,然后安静于风息时刻。

秋渐深,叶枯,秋杆儿黄。热闹的高粱在秋阳下晒过,高高的瘦个子顶着一穗穗果实,在无尽的田野上含笑秋风。秋景中,高粱是秋天的艺术品,是满眼含情的诗。它的穗坠了饱满,它的脸庞膨胀了红润,给金色的秋天送来一片片飞翔的羽毛。只须瞄上一眼,就能看见一地地高粱红,烧红了半边天。

一侧头,见北方的原野上棉朵开了。硬硬的桃壳咧开大嘴,棉朵爆出来,一嘟噜一嘟噜盛开如花,冲着秋凉开得正欢呢。放眼望,棉花地较着劲儿延伸天际,泼泼洒洒出一片片白洁的云。农民又摊上了喜事儿,棉花丰收了,像谁家的壮小伙迎娶新娘摆大宴,庄稼地里,全是来采摘农棉的笑脸儿。农家大妈是主角儿,伸手采摘一大朵,伸手又是一大朵,不一会儿工夫,眼前被大妈捡走一片白。

秋叶打着旋儿,溜进农家棉地,浩大无边的棉海,在晴天之下给了它赋诗的灵感。秋叶在轻风的小船上飞上飞下,脱口成诗:“农人欣欢是棉田,暖到人心只此花……”

走向远山,野菊开了,满山坡一片光灿,黄的瓣,金的蕊,盈盈秋菊将云霞惹笑了。一到秋天,漫山遍野都开满了野菊花。山坡上,阡陌间,堤岗上,乱石中,都有菊花生长着,开放着。它们清清脆脆,不择贫瘠与肥沃,开得淡雅又朴实。穿碎花衫的村姑采一把把菊,又是瞅又是闻,汗珠滚落在菊丛里。分不清哪是菊花,哪是村姑。

菊,开于清秋,生于乡间山岗,活脱,鲜丽,姿俏,隽雅,于季节是福,于农人更是福了。

秋空之下,大地凝神,万象清透,风物轻语。抬起你的脚,远远近近走动一下吧。你看那群山雄浑空灵,山上树木轻淡,山下曲水轻舟。不见山脊萧条,山脚绝无荒意。南国之秋,仍有嘉树茂生,山亭醉客;北国的秋树,虽呈疏松之态,但枝简意赅,透析出明晰之美。当一轮秋月高悬夜空,空旷的山林幽雅谧静,天地之间月朗明透,安静的夜色中已是秋意满怀。

金秋,是赏美的季节,弯腰可捡得一箩筐。篱笆上,爬满旺盛的瓜藤。红枣树上,结满圆圆的甜枣;玉米、豆荚来闹秋了,大南瓜也卧在浓秋里;丝瓜、葫芦在叶片下藏着躲着,影影绰绰。金色的河流,延伸着美的想象。奔向大自然,奔向秋,满目秋色憧憬满怀,一直涌向草原、江边、高山,涌向无际的长天。

■富瀚琳

二十世纪七十年代初,西安的一位杨姓农民打井时一锄头下去,就挖出了兵马俑的碎片,从而改写了秦朝的历史;二十世纪九十年代初,广东省文物考古研究所、珠海市博物馆联合组建考古工作队,发掘平沙大虎水井口新石器时代遗址,挖着挖着,竟然挖出了宋代的铜钱——元丰通宝。

新石器时代遗址怎么变成了宋朝的遗址?考古队员的心不由得激动起来,继续小心翼翼地发掘。

越来越多的与新石器时代完全不相符的盘盘罐罐,一堆堆地冒出头来。细细分辨,有陶罐、陶壶、陶碗、陶擂钵,还有几件体量较大的铁镬。待队员清点后发现总共十二堆,而且这些物品排列纵横几近直线,间距有度。这可是成建制的集体的遗留物啊!尤其是较早出土的铁镬,口径38.5厘米,通高18.5厘米,敞口,斜壁深腹,下腹微折收小平底,沿上一对竖耳,这不是行军打仗用的铁镬吗?考古队员们连忙清点那些铜钱,这些铜钱对应的时期,时间跨度为西汉晚期王莽的“货泉”到南宋末年的“景定通宝”,涉及汉、唐、宋三个朝代,宋钱最多,多达39种,其中元丰通宝158枚,熙宁重宝91枚,元祐通宝83枚。元、明、清的铜钱未有发现。这是珠海考古史上少见的且有绝对纪年的遗址,其存在的时代至少定格在宋末。

南宋存在一百五十多年,从1127年至1279年,而元代存在近百年,从1271年至1368年。那么,从1271年至1279年这九年既是宋末的一部分,也是元初的一部分。1279年宋元之间的崖门决战,是南宋王朝的绝响。1277年,元军就将南宋王朝赶到了海上,海上的角逐从甲子门海战、十字门海战一直到崖门海战,给广东沿海尤其是珠江口地区留下不少传说故事,以及一些后来补建的历史遗迹。但 1276年至1279年间的宋元文物,却一直未被发现。

1992年平沙大虎水井口新石器时代遗址的发掘,意外地填补了这一历史空白。这些器物成组出土,考古学家推测应该是当时军队里成建制的物品。经过仔细的分析,考古学家从这些出土实物的时代特征、实用性、器物组合、排列方式、铜钱年代及平沙大虎山所处的战略地位,给这批重见天日的历史文化遗存明确了身份——这很可能是宋军在此活动的系列遗存。

可以试想,宋末元初的宋军驻扎在大虎岛。当元军冲杀而来,宋军将士来不及收拾厨具和一般的生产工具,匆匆拿起武器就奔赴沙场,但他们却再也没有回来……在当时的考古现场,考古队员们还发现了铁矛,或许在千百年前,平沙这片土地上的硝烟散去,但由于风沙或潮水的原因,这些遗物却长埋于这片热土之中。

《横琴潮》副刊锁定以琴澳融合为主题的优秀文艺作品,以诗歌、散文、小说等各种形式,反映横琴粤澳深度合作区火热的生产生活,欢迎赐稿!(hqcwyfk@163.com)

所投稿作品一经使用,如被珠海传媒集团其他平台展示、转载,不再另付稿酬。

■花果山桃

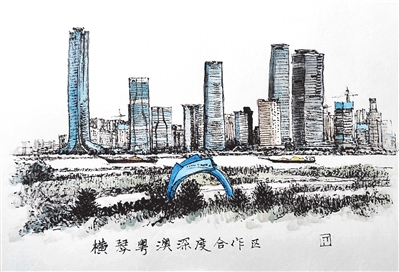

启航

珠江上的风

吹过十字门

南海涌来的波浪

拍打着横琴

醉人的音符

悠扬酣畅

时代的律动

唱响高昂的歌声

伶仃洋的雨

浸沐着航灯

大西水道的货船

如列似阵

中心沟的眼睛

凝望蓝海

粤澳合作的巨轮

启航远征

家兄寄香梨

那根苗

那担水

那新长的嫩芽

那洁白的梨花

三十年后

大树遮院

春吐芬芳

夏时纳凉

秋来收果

五千里外

那人

头飞雪

鬓如霜

曾经的少年

品梨鲜

那味儿

还是那味儿

儿时的

没有变

甜在心里

香在舌尖

了却乡愁

恍惚少年

■郑智兴

我们要去遥远的地方

并不是近处没有风景

也不是只有远方才能放空内心

我们要去探一探未知的险

听一听异乡的声音

我们行走于千里的路上

像再次路过自己

我们在陌生的港口呼唤自己

像无数个夜晚中

可以做一个不一样的梦

你好啊 遥远的地方

为了那些隔岸的花朵

为了那颗未付的深心

■董国宾

每次出远门,我都会看到路边枝条黄了,稻穗改成了金色,匍匐于地的秋草在浅黄中吟思。我想都没想,心中积攒的愿望便喷薄而出:我要做一位抒发豪感的诗人。

别怪我,大诗人我是做不成。李白杜甫这等诗圣和诗仙,绝非我能够登顶的。随意写写划划,抒发一下薄感,这就是我。要是真要责怨的话,就怪那让人痴情的秋色、秋韵和一园园美到尽头的秋景吧!

你看那红过人头的一穗穗高粱,只有喜秋才会有。那姿,那神,那人气味儿,让人醉,让人迷,更让人软了心。高粱被季节安顿于夏和秋,一来到夏天,高粱带着猛劲儿,直往高空窜。夏秋之交,早过了初长期,进入高粱的茂盛季。它们个子高直,腰杆儿挺健,一身绿意。有规则的十几片高粱叶,长得像一把把镰刀。前头尖尖的,中间和后面约有三指宽。一阵风吹来,高粱叶自作主张,决意随风远行似的,耍着闹着要做自己的绿翅膀,相互碰撞着,折腾着。耍过一阵小脾气,然后安静于风息时刻。

秋渐深,叶枯,秋杆儿黄。热闹的高粱在秋阳下晒过,高高的瘦个子顶着一穗穗果实,在无尽的田野上含笑秋风。秋景中,高粱是秋天的艺术品,是满眼含情的诗。它的穗坠了饱满,它的脸庞膨胀了红润,给金色的秋天送来一片片飞翔的羽毛。只须瞄上一眼,就能看见一地地高粱红,烧红了半边天。

一侧头,见北方的原野上棉朵开了。硬硬的桃壳咧开大嘴,棉朵爆出来,一嘟噜一嘟噜盛开如花,冲着秋凉开得正欢呢。放眼望,棉花地较着劲儿延伸天际,泼泼洒洒出一片片白洁的云。农民又摊上了喜事儿,棉花丰收了,像谁家的壮小伙迎娶新娘摆大宴,庄稼地里,全是来采摘农棉的笑脸儿。农家大妈是主角儿,伸手采摘一大朵,伸手又是一大朵,不一会儿工夫,眼前被大妈捡走一片白。

秋叶打着旋儿,溜进农家棉地,浩大无边的棉海,在晴天之下给了它赋诗的灵感。秋叶在轻风的小船上飞上飞下,脱口成诗:“农人欣欢是棉田,暖到人心只此花……”

走向远山,野菊开了,满山坡一片光灿,黄的瓣,金的蕊,盈盈秋菊将云霞惹笑了。一到秋天,漫山遍野都开满了野菊花。山坡上,阡陌间,堤岗上,乱石中,都有菊花生长着,开放着。它们清清脆脆,不择贫瘠与肥沃,开得淡雅又朴实。穿碎花衫的村姑采一把把菊,又是瞅又是闻,汗珠滚落在菊丛里。分不清哪是菊花,哪是村姑。

菊,开于清秋,生于乡间山岗,活脱,鲜丽,姿俏,隽雅,于季节是福,于农人更是福了。

秋空之下,大地凝神,万象清透,风物轻语。抬起你的脚,远远近近走动一下吧。你看那群山雄浑空灵,山上树木轻淡,山下曲水轻舟。不见山脊萧条,山脚绝无荒意。南国之秋,仍有嘉树茂生,山亭醉客;北国的秋树,虽呈疏松之态,但枝简意赅,透析出明晰之美。当一轮秋月高悬夜空,空旷的山林幽雅谧静,天地之间月朗明透,安静的夜色中已是秋意满怀。

金秋,是赏美的季节,弯腰可捡得一箩筐。篱笆上,爬满旺盛的瓜藤。红枣树上,结满圆圆的甜枣;玉米、豆荚来闹秋了,大南瓜也卧在浓秋里;丝瓜、葫芦在叶片下藏着躲着,影影绰绰。金色的河流,延伸着美的想象。奔向大自然,奔向秋,满目秋色憧憬满怀,一直涌向草原、江边、高山,涌向无际的长天。

■富瀚琳

二十世纪七十年代初,西安的一位杨姓农民打井时一锄头下去,就挖出了兵马俑的碎片,从而改写了秦朝的历史;二十世纪九十年代初,广东省文物考古研究所、珠海市博物馆联合组建考古工作队,发掘平沙大虎水井口新石器时代遗址,挖着挖着,竟然挖出了宋代的铜钱——元丰通宝。

新石器时代遗址怎么变成了宋朝的遗址?考古队员的心不由得激动起来,继续小心翼翼地发掘。

越来越多的与新石器时代完全不相符的盘盘罐罐,一堆堆地冒出头来。细细分辨,有陶罐、陶壶、陶碗、陶擂钵,还有几件体量较大的铁镬。待队员清点后发现总共十二堆,而且这些物品排列纵横几近直线,间距有度。这可是成建制的集体的遗留物啊!尤其是较早出土的铁镬,口径38.5厘米,通高18.5厘米,敞口,斜壁深腹,下腹微折收小平底,沿上一对竖耳,这不是行军打仗用的铁镬吗?考古队员们连忙清点那些铜钱,这些铜钱对应的时期,时间跨度为西汉晚期王莽的“货泉”到南宋末年的“景定通宝”,涉及汉、唐、宋三个朝代,宋钱最多,多达39种,其中元丰通宝158枚,熙宁重宝91枚,元祐通宝83枚。元、明、清的铜钱未有发现。这是珠海考古史上少见的且有绝对纪年的遗址,其存在的时代至少定格在宋末。

南宋存在一百五十多年,从1127年至1279年,而元代存在近百年,从1271年至1368年。那么,从1271年至1279年这九年既是宋末的一部分,也是元初的一部分。1279年宋元之间的崖门决战,是南宋王朝的绝响。1277年,元军就将南宋王朝赶到了海上,海上的角逐从甲子门海战、十字门海战一直到崖门海战,给广东沿海尤其是珠江口地区留下不少传说故事,以及一些后来补建的历史遗迹。但 1276年至1279年间的宋元文物,却一直未被发现。

1992年平沙大虎水井口新石器时代遗址的发掘,意外地填补了这一历史空白。这些器物成组出土,考古学家推测应该是当时军队里成建制的物品。经过仔细的分析,考古学家从这些出土实物的时代特征、实用性、器物组合、排列方式、铜钱年代及平沙大虎山所处的战略地位,给这批重见天日的历史文化遗存明确了身份——这很可能是宋军在此活动的系列遗存。

可以试想,宋末元初的宋军驻扎在大虎岛。当元军冲杀而来,宋军将士来不及收拾厨具和一般的生产工具,匆匆拿起武器就奔赴沙场,但他们却再也没有回来……在当时的考古现场,考古队员们还发现了铁矛,或许在千百年前,平沙这片土地上的硝烟散去,但由于风沙或潮水的原因,这些遗物却长埋于这片热土之中。

《横琴潮》副刊锁定以琴澳融合为主题的优秀文艺作品,以诗歌、散文、小说等各种形式,反映横琴粤澳深度合作区火热的生产生活,欢迎赐稿!(hqcwyfk@163.com)

所投稿作品一经使用,如被珠海传媒集团其他平台展示、转载,不再另付稿酬。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论