《只此青绿》:传世名画《千里江山图》的舞台再现

□张志

发髻高耸的舞者眼波流转,形态曼妙,举手投足皆是情,再现了传世名画《千里江山图》画面上峰峦起伏绵延,江河烟波浩渺的山水景象,惊艳了众人,停滞了时间,只余观众对美的深深震撼。

近日,舞蹈诗剧《只此青绿》在第二届珠海艺术节上“开卷”,通过“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”七个篇章,讲述了一位故宫青年研究员“穿越”回北宋,以“展卷人”视角“窥”见画家王希孟创作《千里江山图》的故事。

舞蹈诗剧《只此青绿》剧照 中国东方演艺集团供图 王徐峰 摄

天才少年留下不朽杰作

《千里江山图》是“近千年来青绿山水画第一神品”,是故宫博物院“镇院之宝”,是地地道道的国宝级画卷,一曲锦绣山河的诵唱。

它纵51.5厘米、横1191.5厘米,全卷画面层峦叠嶂,山水之间是野渡渔村、水榭楼台。它磅礴轻盈、绚烂又自然。其用笔敷彩之精细,轻重浓淡之生动活脱,当世罕有。画作灿烂艳灼,美不胜收,展现出千里江山秀丽多姿,雄伟壮观,代表了青绿山水画的极高水平。

艺术家陈丹青曾盛赞《千里江山图》是中国山水画史的一场意外,一份孤立的文献。“说它意外,因为此前此后的山水画长卷,没一件拼得过它,真真是空前绝后;说它孤立,因为同样规模的卷子或许还有,流传下来的,就这么一件。”

“这幅画像个巨人,孤零零站在历史上。往前看,《千里江山图》可说是隋唐五代山水画百科全书式的总归结,往后看,是元明清三代文人山水画百科全书式的大辞典。”

挥笔绘就《千里江山图》的王希孟,是中国绘画史上名垂千古的天才少年。他18岁入宫,20多岁去世,留下了绝笔之作《千里江山图》。除了画作本身杰出的艺术价值之外,王希孟的身世也为此画增添了不少传奇色彩。

前故宫博物院副院长、书画鉴定家杨新在其《关于千里江山图》一文中讲述,《千里江山图》并无作者款印,仅从卷后隔水黄绫上蔡京的题跋中才知道这一巨制的作者叫希孟。从宋荦的 《论画绝句》中才提出希孟姓“王”。宋荦说:“宣和供奉王希孟,天子亲传笔法精。进得一图身便死,空教肠断太师京。”

文化跨越千年迎面而来

《只此青绿》是将《千里江山图》悠远绵长的传统文化意象,赋予了无限的生命力和想象力,呈现了伟大的历史。

作为“古代希孟”与“当代人们”的“联结”,“展卷人”与王希孟“穿越时空”相知相惜。没有“希孟”就没有《千里江山图》;没有一代代研究员的辛勤付出,这幅伟大画作也无法传世,这是一场跨越千年的文脉传承、惺惺相惜。

舞蹈诗剧《只此青绿》剧照 中国东方演艺集团供图 王徐峰 摄

据说,“展卷人”的饰演者谢素豪今年28岁。他从去年开始饰演该角色,这是他参与表演的首部舞剧作品。登台之初,他对角色的演绎、感悟较为青涩、单薄,但随着每次演出后导演的悉心指导,加上自己的努力、同伴的帮助,他对展卷人的理解日益深入,也从舞者逐渐转变成演员,在台上的演绎比之前更加成熟丰满、游刃有余。

无名无款,只此一卷;青绿千载,江山无垠。青绿是色彩,更是意境。“展卷人”的原型、担任《只此青绿》文博顾问的故宫博物院书画部研究馆员王中旭曾分享过给《千里江山图》拍照的往事:当光线渐暗,画上的青绿色就会散发出宝石般的光芒。因此,主创们从画作中使用的矿物质颜料石青、石绿中提炼出“青绿”的意象,就有了“青绿”这个符号性角色,并且认为,“青绿”,或许正是那把开启画家精神世界的钥匙。

在舞蹈诗剧《只此青绿》中,孟庆旸饰演“青绿”,这不是某个具体的人物,而是一个写意角色,一个从青绿山水中凝练出来的物化形象,犹如“画魂”。画中,青峰叠嶂,绿水隐现;剧中,孟庆旸绛唇高髻,利落甩袖,隐入画中……贯穿全剧的“青绿腰”更是让人们赞不绝口。长袖一甩,上半身后仰,缓缓下行至与地面近乎平行,柔和中透出力量,刚柔并济,美到极致……这个仿佛飘在半空中的高难动作,既需要舞者有稳如磐石的脚力,更需有韧如蒲苇的腰功。而在整个舞蹈中,“青绿腰”实际代表“险峰”,表现群山巍峨耸立的棱角感。孟庆旸坦言:“青绿腰不同于舞蹈中的‘下腰’,而是如同山石,历经千年依然屹立,宛若我们的文化。它也带有古代文化的傲骨气质,体现东方美学的一种状态。”

二十余载舞蹈路,一抹青绿见山河。孟庆旸说:“当你看到《千里江山图》的时候,你能感受到它凝聚着古代不同领域的匠心精魂,而这部剧就是对传统文化的发现、传承、沉淀。”

《只此青绿》在珠海的演出场场爆满,这也充分体现了珠海人对艺术的追求,对美的向往。演员是“展卷人”,观众也是“展卷人”。跨越千年,谜一样的天才少年王希孟终于被后人发现,如同旷世杰作《千里江山图》跨过时间的长河来到我们面前,让我们了解和认识了中国传统文化的魅力。

“柳琴之父”王惠然与珠海的故事

□瑞云

10月29日,珠海民族管弦乐团——《江月琴声》王惠然经典作品音乐会在珠海上演。在演出现场,观众们把雷鸣般的掌声热情地送给了86岁的王惠然——一位为中国民乐事业作出巨大贡献的民乐老人。

通过第二届珠海艺术节,我对“柳琴之父”——著名民乐艺术家王惠然有了更多认识。半个世纪以来,他集作曲、指挥、演奏、教育、乐改于一身,全方位地在民族音乐的传承、发展、创新上作出很大贡献,在海内外享有盛誉,是颇具影响的大师级艺术家之一。

“柳琴之父”王惠然 (资料图)受访者供图

创新研制四弦高音柳琴

王惠然自幼喜爱民族音乐,13岁起自学琵琶、月琴等民族乐器,参加过评弹、越剧、江南丝竹、山东柳琴戏、京剧等的演出,打下了深厚的民族民间音乐根基。

1956年,抗战电影《铁道游击队》播出,电影歌曲《弹起我心爱的土琵琶》蜚声海内外。战士们弹奏的“土琵琶”就是柳琴的前身。1957年,一次偶然的机会,王惠然到临沂看了一场“柳琴戏”,被舞台侧面伴奏乐队中传出的声音所吸引,这是什么乐器?琵琶?扬琴?中阮?三弦?又都不是!终于等到演出结束,他赶紧跑上后台寻找,原来是个“土琵琶”,当地人都叫它“柳琴”。

“土琵琶”形似琵琶,但整体要小一些,造型拙朴,两根弦,高粱秆做的品,共七品,音域较窄,约有一个半八度,音色声大势壮,风格别致。于是一个想法在王惠然的脑海中形成:能否保留柳琴的独特音色与穿透力,把它改造成民族乐队中的高音弹拨乐器呢?在取得了文工团领导的支持后,王惠然开始了对“土琵琶”的改造。

1958年,王惠然与徐州民族乐器厂的工人师傅一起,参考琵琶的构造,在保持“土琵琶”原有形制特色基础上,从琴身、琴弦、品味等部位的材质和制作工艺方面进行了全面改革,成功研制三弦二十四品高音柳琴。从此,柳琴以全新的面貌,从民间步入厅堂,成为民族乐队弹拨乐组的“女高音”。同年年底,《弹起我心爱的土琵琶》成为他第一首柳琴改编曲,彼时的人们通过这首耳熟能详的乐曲感知了柳琴清脆的音色。

1960年,王惠然跟随前卫文工团去山东即墨县进行集中训练,准备参加国庆节的演出。有感于当地水库开闸放水的热闹场面,王惠然写下了《银湖金波》,成为中国第一首独立创作的柳琴独奏曲。他根据早年在柳琴戏剧团学的曲牌改编的《柳琴戏牌子曲》,又成为这件新型乐器唯一的传统曲目。这些作品全面展示出三弦柳琴的音色特征和技巧运用,从而确立了其作为独奏乐器的地位,结束了柳琴百年来只用于民间戏曲伴奏的历史,为它开拓了更广阔的发展空间。

在无数次试验之后,1970年,王惠然与徐州乐器厂合作,又研制成功了新式的“四弦高音柳琴”,使柳琴进入了一个崭新的阶段。四弦柳琴在形制上更为规范、美观,拓宽了柳琴的低音区,将音域扩展到四个八度,并能够从视觉与声音上融入民族乐队。

1988年,四弦高音柳琴以“在乐器史上是难能可贵的,是一项突破性科研成果”而获得文化部科技进步一等奖。翌年,又获得国家科技进步三等奖。时至今日,这些奖项仍为乐器改革方面的最高奖。

来到珠海开启新事业

钟情于探索与创新的王惠然拥有无数个“第一”:少年时的琵琶“四指轮”技法、柳琴的革新、第一首柳琴协奏曲、第一本柳琴教材……他的生活总是与音乐密不可分。即便是退休后,他仍坚持“折腾”,开始了在珠海的“创业”。

1996年,刚过完60岁生日的第5天,王惠然就踏上了珠海这座充满活力的新兴城市。刚安顿下来,他就以极大的热情着手组建珠海市女子室内中乐团。这是我国改革开放后成立的首支专业的、全部由女性演奏员组成的国有民族乐团。创业初期,王惠然身兼数职,承担着艺术总监、外联、行政、导演等多项工作,异常辛苦。他的女儿王红艺当时已是著名青年柳琴演奏家,有着令人羡慕的职业乐团的职位,但为了父亲的理想,为了民乐事业在南方的普及与发展,她跟随父亲来到珠海,共同肩负起创建乐团的重任。

几年间,珠海市女子室内中乐团代表珠海到全国各地和国外演出近百场,成为中华民族音乐普及的使者,促进了各地音乐文化交流,成为了珠海一张亮丽的文化名片。

来到珠海的二十余年里,王惠然除了讲学与传授柳琴文化,培养与提携青年一代音乐家,普及民族音乐知识以外,还继续坚持创作、指挥,亲自举办多场大型音乐会,为民乐事业的繁荣发挥了更大作用。

退休后,他仍坚持创作,民族管弦乐《珠海之春》《四季花开》,中阮独奏曲《大漠魂》等作品,都是他来到珠海之后的作品。 1999年,为庆祝澳门回归祖国,王惠然创作了民族管弦乐曲《濠江归燕》,乐曲在珠海市体育中心举办的“珠海庆祝澳门回归祖国晚会”上首演并获得好评。王惠然说,他热爱音乐,愿将民族音乐传播到每一个他走过的角落。

王惠然说,近年来,珠海民族音乐发展得不错,“让中国人听中国音乐,希望通过我们的演出推动民乐的发展,把老祖宗的音乐发扬光大,这是非常有意义的事情。”

“青春之城、活力之都”中国画、油画作品展览开幕

□钱瑜

10月30日上午,“青春之城、活力之都”中国画、油画作品展览开幕式在珠海规划展览馆、珠海博物馆举行。珠海市委副书记、市长黄志豪出席活动并致辞,中国美术家协会分党组书记、驻会副主席马锋辉以视频形式致辞,广东省文联党组书记、专职副主席王晓,珠海市委常委、宣传部部长谈静等出席活动。

黄志豪指出,本次展览名家荟萃、佳作云集,对丰富市民文化生活、提升城市文化内涵具有重要意义。珠海将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于文化文艺工作的重要论述,坚持以文化、艺术之美涵养城市气质,创新推出更多高品质的文化作品,建设更高水平的文化强市。希望更多美术家到珠海交流、创作,推出更多优秀文艺作品,珠海也将搭建更多元化的学习、交流、展示舞台。

据了解,本次展览由中国美术家协会、珠海市委宣传部主办,中国文联美术艺术中心、珠海市文联、珠海市美术家协会承办,是第二届珠海艺术节的重要主题活动之一,从来自全国各地的4377件评选出160件入选作品(中国画80件、油画80件),展出时间将持续至11月30日(逢周一闭馆)。此外,全国美术名家邀请展也将在珠海规划展览馆、珠海博物馆同期展出。

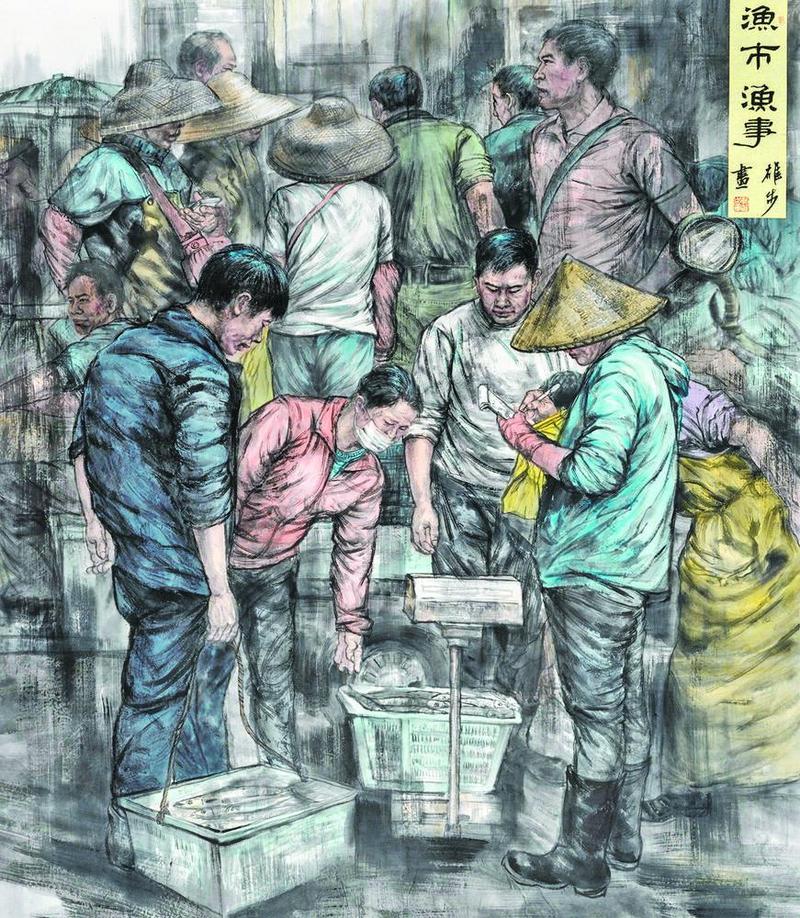

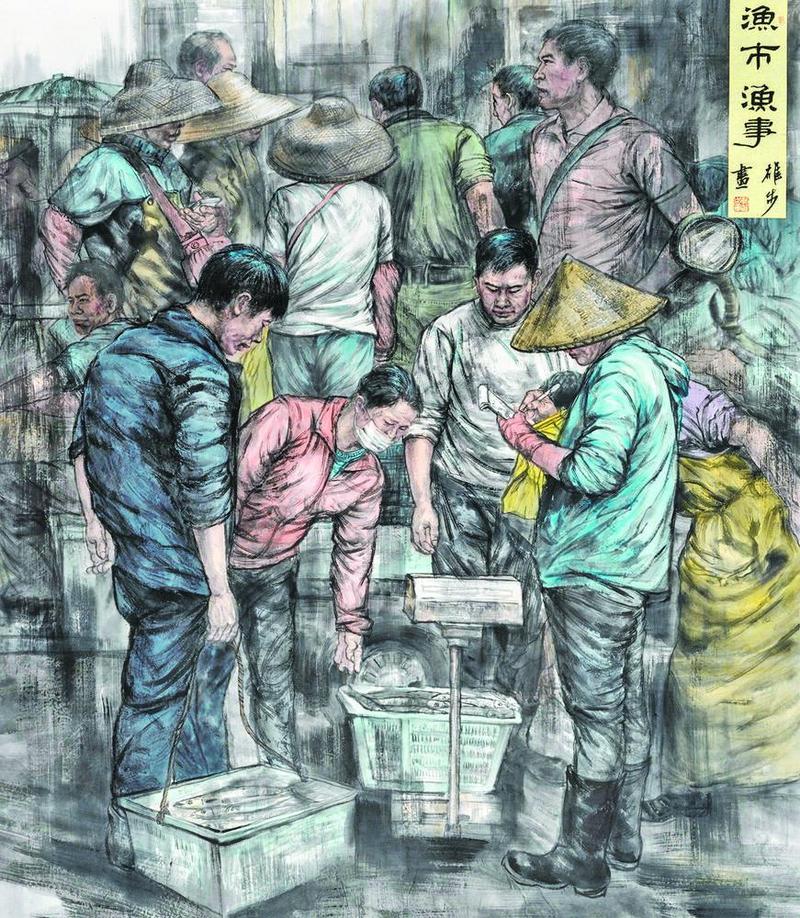

靳雄步《渔市渔事》200×175cm 中国画

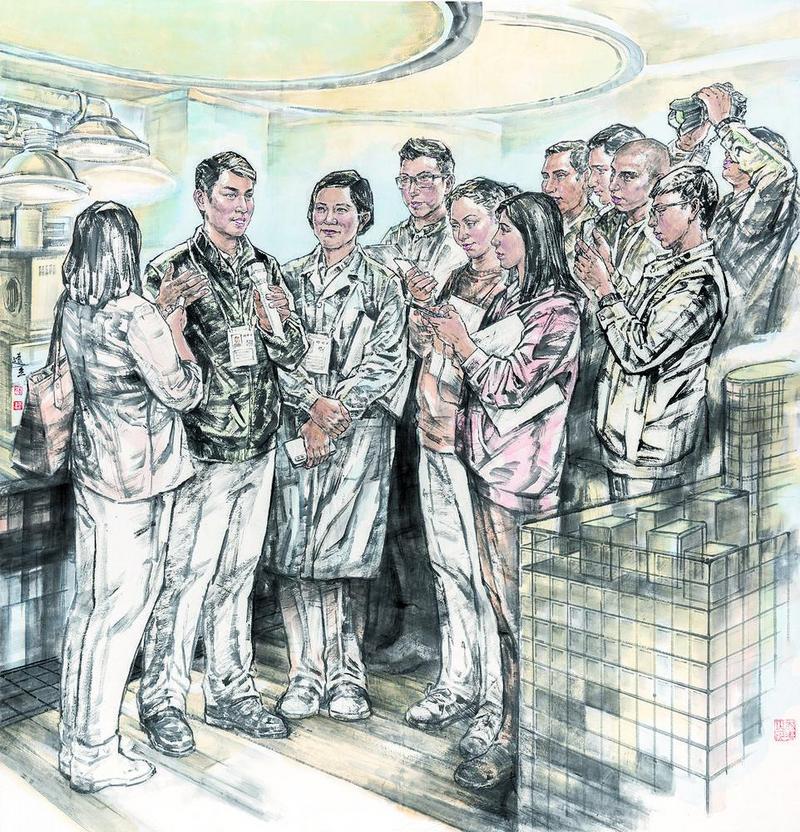

黄远立《粤澳合作新篇章》 198×191cm 中国画

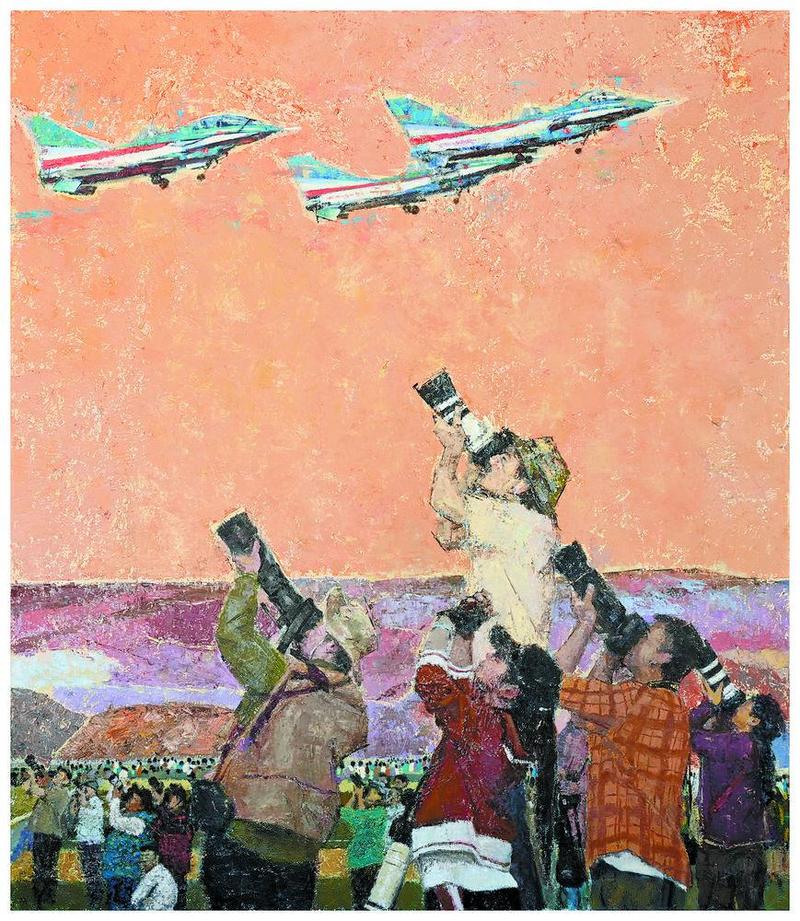

陆璐《逐梦苍穹——看航展》 150×130cm 油画

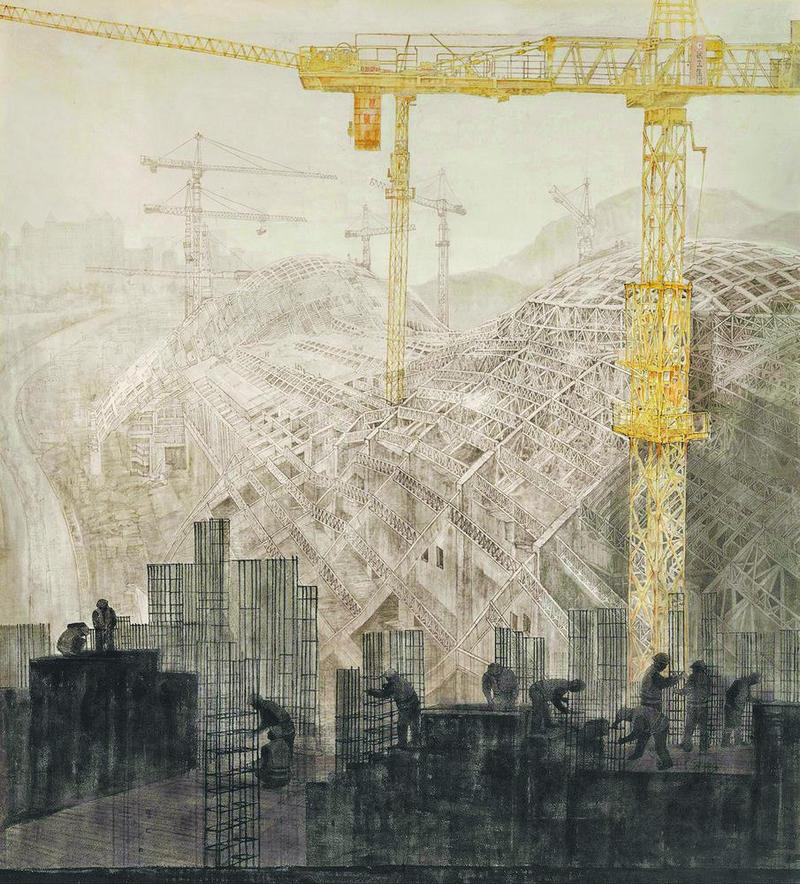

林凯《湾区日记——建设中的横琴海洋科学馆》220×190cm 中国画

瞿福泰《伶仃渔获》160×130cm 油画

何显标《收获季系列之五》150×160cm 油画

(以上作品图片由珠海市美术家协会拍摄提供)

《只此青绿》:传世名画《千里江山图》的舞台再现

□张志

发髻高耸的舞者眼波流转,形态曼妙,举手投足皆是情,再现了传世名画《千里江山图》画面上峰峦起伏绵延,江河烟波浩渺的山水景象,惊艳了众人,停滞了时间,只余观众对美的深深震撼。

近日,舞蹈诗剧《只此青绿》在第二届珠海艺术节上“开卷”,通过“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”七个篇章,讲述了一位故宫青年研究员“穿越”回北宋,以“展卷人”视角“窥”见画家王希孟创作《千里江山图》的故事。

舞蹈诗剧《只此青绿》剧照 中国东方演艺集团供图 王徐峰 摄

天才少年留下不朽杰作

《千里江山图》是“近千年来青绿山水画第一神品”,是故宫博物院“镇院之宝”,是地地道道的国宝级画卷,一曲锦绣山河的诵唱。

它纵51.5厘米、横1191.5厘米,全卷画面层峦叠嶂,山水之间是野渡渔村、水榭楼台。它磅礴轻盈、绚烂又自然。其用笔敷彩之精细,轻重浓淡之生动活脱,当世罕有。画作灿烂艳灼,美不胜收,展现出千里江山秀丽多姿,雄伟壮观,代表了青绿山水画的极高水平。

艺术家陈丹青曾盛赞《千里江山图》是中国山水画史的一场意外,一份孤立的文献。“说它意外,因为此前此后的山水画长卷,没一件拼得过它,真真是空前绝后;说它孤立,因为同样规模的卷子或许还有,流传下来的,就这么一件。”

“这幅画像个巨人,孤零零站在历史上。往前看,《千里江山图》可说是隋唐五代山水画百科全书式的总归结,往后看,是元明清三代文人山水画百科全书式的大辞典。”

挥笔绘就《千里江山图》的王希孟,是中国绘画史上名垂千古的天才少年。他18岁入宫,20多岁去世,留下了绝笔之作《千里江山图》。除了画作本身杰出的艺术价值之外,王希孟的身世也为此画增添了不少传奇色彩。

前故宫博物院副院长、书画鉴定家杨新在其《关于千里江山图》一文中讲述,《千里江山图》并无作者款印,仅从卷后隔水黄绫上蔡京的题跋中才知道这一巨制的作者叫希孟。从宋荦的 《论画绝句》中才提出希孟姓“王”。宋荦说:“宣和供奉王希孟,天子亲传笔法精。进得一图身便死,空教肠断太师京。”

文化跨越千年迎面而来

《只此青绿》是将《千里江山图》悠远绵长的传统文化意象,赋予了无限的生命力和想象力,呈现了伟大的历史。

作为“古代希孟”与“当代人们”的“联结”,“展卷人”与王希孟“穿越时空”相知相惜。没有“希孟”就没有《千里江山图》;没有一代代研究员的辛勤付出,这幅伟大画作也无法传世,这是一场跨越千年的文脉传承、惺惺相惜。

舞蹈诗剧《只此青绿》剧照 中国东方演艺集团供图 王徐峰 摄

据说,“展卷人”的饰演者谢素豪今年28岁。他从去年开始饰演该角色,这是他参与表演的首部舞剧作品。登台之初,他对角色的演绎、感悟较为青涩、单薄,但随着每次演出后导演的悉心指导,加上自己的努力、同伴的帮助,他对展卷人的理解日益深入,也从舞者逐渐转变成演员,在台上的演绎比之前更加成熟丰满、游刃有余。

无名无款,只此一卷;青绿千载,江山无垠。青绿是色彩,更是意境。“展卷人”的原型、担任《只此青绿》文博顾问的故宫博物院书画部研究馆员王中旭曾分享过给《千里江山图》拍照的往事:当光线渐暗,画上的青绿色就会散发出宝石般的光芒。因此,主创们从画作中使用的矿物质颜料石青、石绿中提炼出“青绿”的意象,就有了“青绿”这个符号性角色,并且认为,“青绿”,或许正是那把开启画家精神世界的钥匙。

在舞蹈诗剧《只此青绿》中,孟庆旸饰演“青绿”,这不是某个具体的人物,而是一个写意角色,一个从青绿山水中凝练出来的物化形象,犹如“画魂”。画中,青峰叠嶂,绿水隐现;剧中,孟庆旸绛唇高髻,利落甩袖,隐入画中……贯穿全剧的“青绿腰”更是让人们赞不绝口。长袖一甩,上半身后仰,缓缓下行至与地面近乎平行,柔和中透出力量,刚柔并济,美到极致……这个仿佛飘在半空中的高难动作,既需要舞者有稳如磐石的脚力,更需有韧如蒲苇的腰功。而在整个舞蹈中,“青绿腰”实际代表“险峰”,表现群山巍峨耸立的棱角感。孟庆旸坦言:“青绿腰不同于舞蹈中的‘下腰’,而是如同山石,历经千年依然屹立,宛若我们的文化。它也带有古代文化的傲骨气质,体现东方美学的一种状态。”

二十余载舞蹈路,一抹青绿见山河。孟庆旸说:“当你看到《千里江山图》的时候,你能感受到它凝聚着古代不同领域的匠心精魂,而这部剧就是对传统文化的发现、传承、沉淀。”

《只此青绿》在珠海的演出场场爆满,这也充分体现了珠海人对艺术的追求,对美的向往。演员是“展卷人”,观众也是“展卷人”。跨越千年,谜一样的天才少年王希孟终于被后人发现,如同旷世杰作《千里江山图》跨过时间的长河来到我们面前,让我们了解和认识了中国传统文化的魅力。

“柳琴之父”王惠然与珠海的故事

□瑞云

10月29日,珠海民族管弦乐团——《江月琴声》王惠然经典作品音乐会在珠海上演。在演出现场,观众们把雷鸣般的掌声热情地送给了86岁的王惠然——一位为中国民乐事业作出巨大贡献的民乐老人。

通过第二届珠海艺术节,我对“柳琴之父”——著名民乐艺术家王惠然有了更多认识。半个世纪以来,他集作曲、指挥、演奏、教育、乐改于一身,全方位地在民族音乐的传承、发展、创新上作出很大贡献,在海内外享有盛誉,是颇具影响的大师级艺术家之一。

“柳琴之父”王惠然 (资料图)受访者供图

创新研制四弦高音柳琴

王惠然自幼喜爱民族音乐,13岁起自学琵琶、月琴等民族乐器,参加过评弹、越剧、江南丝竹、山东柳琴戏、京剧等的演出,打下了深厚的民族民间音乐根基。

1956年,抗战电影《铁道游击队》播出,电影歌曲《弹起我心爱的土琵琶》蜚声海内外。战士们弹奏的“土琵琶”就是柳琴的前身。1957年,一次偶然的机会,王惠然到临沂看了一场“柳琴戏”,被舞台侧面伴奏乐队中传出的声音所吸引,这是什么乐器?琵琶?扬琴?中阮?三弦?又都不是!终于等到演出结束,他赶紧跑上后台寻找,原来是个“土琵琶”,当地人都叫它“柳琴”。

“土琵琶”形似琵琶,但整体要小一些,造型拙朴,两根弦,高粱秆做的品,共七品,音域较窄,约有一个半八度,音色声大势壮,风格别致。于是一个想法在王惠然的脑海中形成:能否保留柳琴的独特音色与穿透力,把它改造成民族乐队中的高音弹拨乐器呢?在取得了文工团领导的支持后,王惠然开始了对“土琵琶”的改造。

1958年,王惠然与徐州民族乐器厂的工人师傅一起,参考琵琶的构造,在保持“土琵琶”原有形制特色基础上,从琴身、琴弦、品味等部位的材质和制作工艺方面进行了全面改革,成功研制三弦二十四品高音柳琴。从此,柳琴以全新的面貌,从民间步入厅堂,成为民族乐队弹拨乐组的“女高音”。同年年底,《弹起我心爱的土琵琶》成为他第一首柳琴改编曲,彼时的人们通过这首耳熟能详的乐曲感知了柳琴清脆的音色。

1960年,王惠然跟随前卫文工团去山东即墨县进行集中训练,准备参加国庆节的演出。有感于当地水库开闸放水的热闹场面,王惠然写下了《银湖金波》,成为中国第一首独立创作的柳琴独奏曲。他根据早年在柳琴戏剧团学的曲牌改编的《柳琴戏牌子曲》,又成为这件新型乐器唯一的传统曲目。这些作品全面展示出三弦柳琴的音色特征和技巧运用,从而确立了其作为独奏乐器的地位,结束了柳琴百年来只用于民间戏曲伴奏的历史,为它开拓了更广阔的发展空间。

在无数次试验之后,1970年,王惠然与徐州乐器厂合作,又研制成功了新式的“四弦高音柳琴”,使柳琴进入了一个崭新的阶段。四弦柳琴在形制上更为规范、美观,拓宽了柳琴的低音区,将音域扩展到四个八度,并能够从视觉与声音上融入民族乐队。

1988年,四弦高音柳琴以“在乐器史上是难能可贵的,是一项突破性科研成果”而获得文化部科技进步一等奖。翌年,又获得国家科技进步三等奖。时至今日,这些奖项仍为乐器改革方面的最高奖。

来到珠海开启新事业

钟情于探索与创新的王惠然拥有无数个“第一”:少年时的琵琶“四指轮”技法、柳琴的革新、第一首柳琴协奏曲、第一本柳琴教材……他的生活总是与音乐密不可分。即便是退休后,他仍坚持“折腾”,开始了在珠海的“创业”。

1996年,刚过完60岁生日的第5天,王惠然就踏上了珠海这座充满活力的新兴城市。刚安顿下来,他就以极大的热情着手组建珠海市女子室内中乐团。这是我国改革开放后成立的首支专业的、全部由女性演奏员组成的国有民族乐团。创业初期,王惠然身兼数职,承担着艺术总监、外联、行政、导演等多项工作,异常辛苦。他的女儿王红艺当时已是著名青年柳琴演奏家,有着令人羡慕的职业乐团的职位,但为了父亲的理想,为了民乐事业在南方的普及与发展,她跟随父亲来到珠海,共同肩负起创建乐团的重任。

几年间,珠海市女子室内中乐团代表珠海到全国各地和国外演出近百场,成为中华民族音乐普及的使者,促进了各地音乐文化交流,成为了珠海一张亮丽的文化名片。

来到珠海的二十余年里,王惠然除了讲学与传授柳琴文化,培养与提携青年一代音乐家,普及民族音乐知识以外,还继续坚持创作、指挥,亲自举办多场大型音乐会,为民乐事业的繁荣发挥了更大作用。

退休后,他仍坚持创作,民族管弦乐《珠海之春》《四季花开》,中阮独奏曲《大漠魂》等作品,都是他来到珠海之后的作品。 1999年,为庆祝澳门回归祖国,王惠然创作了民族管弦乐曲《濠江归燕》,乐曲在珠海市体育中心举办的“珠海庆祝澳门回归祖国晚会”上首演并获得好评。王惠然说,他热爱音乐,愿将民族音乐传播到每一个他走过的角落。

王惠然说,近年来,珠海民族音乐发展得不错,“让中国人听中国音乐,希望通过我们的演出推动民乐的发展,把老祖宗的音乐发扬光大,这是非常有意义的事情。”

“青春之城、活力之都”中国画、油画作品展览开幕

□钱瑜

10月30日上午,“青春之城、活力之都”中国画、油画作品展览开幕式在珠海规划展览馆、珠海博物馆举行。珠海市委副书记、市长黄志豪出席活动并致辞,中国美术家协会分党组书记、驻会副主席马锋辉以视频形式致辞,广东省文联党组书记、专职副主席王晓,珠海市委常委、宣传部部长谈静等出席活动。

黄志豪指出,本次展览名家荟萃、佳作云集,对丰富市民文化生活、提升城市文化内涵具有重要意义。珠海将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于文化文艺工作的重要论述,坚持以文化、艺术之美涵养城市气质,创新推出更多高品质的文化作品,建设更高水平的文化强市。希望更多美术家到珠海交流、创作,推出更多优秀文艺作品,珠海也将搭建更多元化的学习、交流、展示舞台。

据了解,本次展览由中国美术家协会、珠海市委宣传部主办,中国文联美术艺术中心、珠海市文联、珠海市美术家协会承办,是第二届珠海艺术节的重要主题活动之一,从来自全国各地的4377件评选出160件入选作品(中国画80件、油画80件),展出时间将持续至11月30日(逢周一闭馆)。此外,全国美术名家邀请展也将在珠海规划展览馆、珠海博物馆同期展出。

靳雄步《渔市渔事》200×175cm 中国画

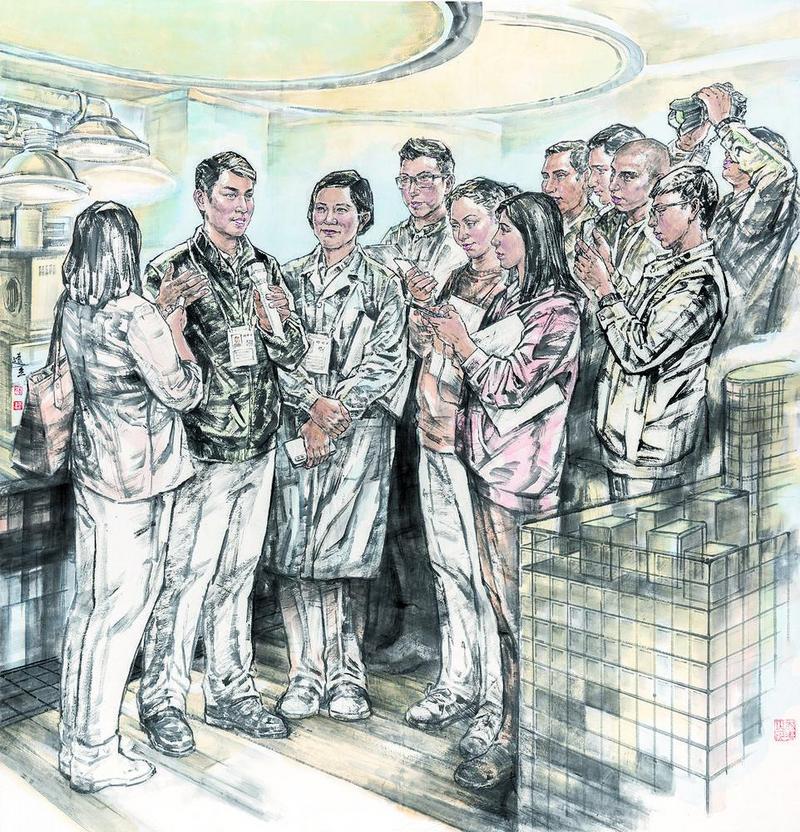

黄远立《粤澳合作新篇章》 198×191cm 中国画

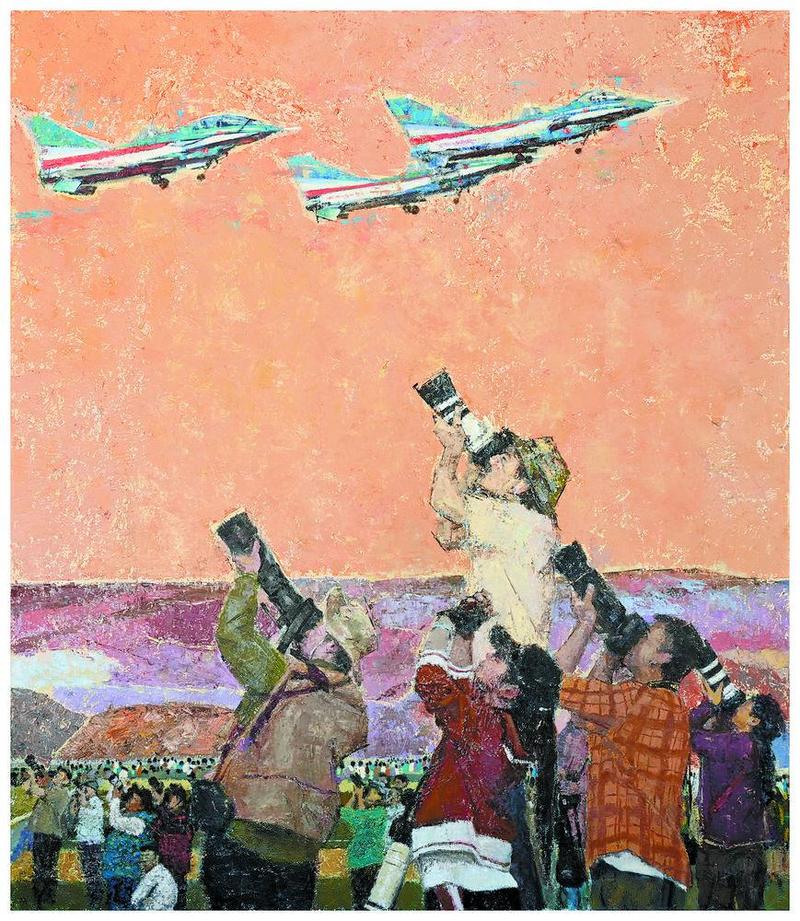

陆璐《逐梦苍穹——看航展》 150×130cm 油画

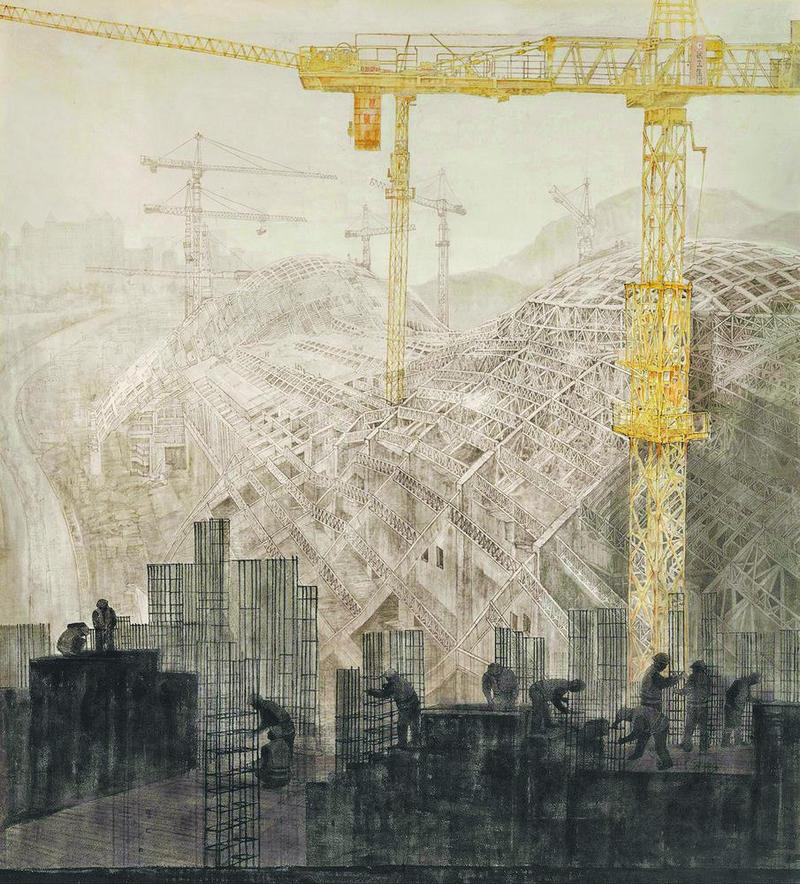

林凯《湾区日记——建设中的横琴海洋科学馆》220×190cm 中国画

瞿福泰《伶仃渔获》160×130cm 油画

何显标《收获季系列之五》150×160cm 油画

(以上作品图片由珠海市美术家协会拍摄提供)

-我已经到底线啦-

暂时没有评论