《羊城晚报》【珠海文脉·花地珠海】2022年11月4日版面图

但使相思莫相负 牡丹亭上三生路

□钱瑜

“情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。”400多年前,明代戏曲家、文学家汤显祖创作了堪称世界文化瑰宝的《牡丹亭》,岭南书生柳梦梅和千金小姐杜丽娘跨越生死的至情缠绵至今。

第二届珠海艺术节期间,昆剧青春版《牡丹亭》精华本于11月2日晚上演。精华本共有惊梦、言怀、道觋、离魂、冥判、忆女、幽媾、回生八折戏,将杜丽娘和柳梦梅最经典的戏份无缝衔接在一起,把一个“情”字展现给观众,完全浓缩了《牡丹亭》的“美”。它时长三小时,观众仅用一晚就可圆一场戏曲旖旎之梦。

在演出中,12个花神身上绣有不同的花,她们宛若仙子翩翩起舞,让人沉浸在浓浓的东方美学中。在“回生”一折戏中,杜丽娘从后台正中,披着红色斗篷冉冉升起,与柳梦梅携手共唱,将“真”和“美”深深地刻在了观众的心坎里。难怪英国的罗斯金说:“艺术是最伟大的,它无论用何种方式,将难以计数的伟大观念送入观众心底。”能在家门口看到这么优秀的演出,珠海居民无疑是令人羡慕的。

青春版《牡丹亭》剧照 珠海大剧院 邓雅丹 摄

穿越四百年依旧动人

“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船——锦屏人忒看的这韶光贱!”《牡丹亭》词曲之美,令人回味悠长。

《牡丹亭》是汤显祖的代表作,创作于1598年。故事描述了官家千金杜丽娘对梦中书生柳梦梅倾心相爱,竟伤情而死,化为魂魄寻找现实中的爱人,人鬼相恋,最后起死回生,终于与柳梦梅永结同心的故事,是一曲歌颂青春、爱情与生命的经典之作。

在《中国近世戏曲史》中,日本汉学家青木正儿认为汤显祖堪与莎士比亚并称“东西曲坛伟人”。在不少人心中,汤显祖的《牡丹亭》能够与莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》(1597年发表)相提并论。巧合的是,这两位伟大的剧作家都逝世于1616年。

计算机科学家、畅销书作家吴军认为,《牡丹亭》是中国文学里少有的浪漫爱情佳作。中国人从古到今比较讲究实用主义,虽然有屈原、李白、李贺这些伟大的浪漫主义诗人,但很少有人会像雪莱和拜伦那样用生命写诗。“正是因为这个背景,《牡丹亭》就格外突出。有了这样一部浪漫主义作品,我再跟西方人交流,也很有底气说,中国人在内心和世界其他追求浪漫的民族没有什么不同,渴望纯粹的爱情,珍惜青春和春天,会把爱情放在生命之上,也有‘人鬼情未了’。也正因为如此,《牡丹亭》让西方的文艺界重新认识了中国人的情感,也因此获得了很高的评价。”

美国文学评论家巴特(Daniel Burt)认为,中国的戏剧在汤显祖时期达到了顶峰。他做过一个“全球有史以来的100部戏剧”的榜单,《牡丹亭》是唯一一部入选的东亚剧作。

传统文化焕发青春活力

作为昆曲艺术的代表作品,《牡丹亭》几百年来常演不衰,其间出现过众多不同版本。而昆曲是中国最古老的剧种,在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”,在中国有“百戏之祖”的美称。

2003年,江苏省苏州昆剧院与命中结下“牡丹情缘”的著名作家白先勇,携手文化戏曲精英,共同打造了青春版《牡丹亭》,希望借此把昆曲的青春生命召唤回来。该剧首演即引起轰动,媒体报道称其让昆曲观众的年纪普降了30岁。该剧亦被很多人誉为“此生不可错过的昆曲演出”。

青春版《牡丹亭》首演时全部由年轻演员担纲演出,满台都洋溢着符合原著的青春气息。这源于白先勇独具一格的创意,他希望用年轻演员的表演来吸引更多的青年人热爱古老的昆曲艺术,了解中国传统文化的博大精深。事实证明这是有效的,在青春版《牡丹亭》的几百场演出中,青年观众占了六七成,是一大主力军,甚至有学生观众看后感慨:宁愿醉“死”在《牡丹亭》中,永远不要醒过来。青春版《牡丹亭》剧本里的“但使相思莫相负,牡丹亭上三生路”,也成了不少青年学生耳熟能详的名句。

然而,青春版并不只是指演员的青春靓丽,在白先勇看来,以为起用了年轻演员就是青春版是一种误解,《牡丹亭》里的“青春”还有着更重要的意义。“第一,我相信昆曲是一个古老的剧种,它是有很强韧的生命力的,所以我们要把昆曲的青春生命召唤回来。第二个是因为《牡丹亭》本身就是歌颂青春、歌颂爱情、歌颂生命的一出戏。女主角16岁、男主角20岁,做了一场那么美的梦,梦中相会,完全是青春之歌。我想,年轻人看了可以认同,因为他(她)正在恋爱中,非常的浪漫;中年的观众看了可以回忆,因为每个人都有一段爱情;老年人看了以后呢,就是追忆,很遥远的时候,也青春过。”

青春版《牡丹亭》剧照 珠海大剧院 邓雅丹 摄

守正创新超越传统

这部融入白先勇对昆曲的炽热和心血的青春版《牡丹亭》,如用一个字来形容,则为“美”字,它既保留了传统昆曲的古典精髓,同时又合乎现代审美的观念;自2004年首演至今,已于海内外演出近400场,演出足迹遍布海内外几十座城市,获得的荣誉更是不胜枚举。白先勇曾直言:“昆曲无他,得一‘美’字!词藻美、舞蹈美、音乐美、人情美,是中国美学理想的集中体现,是中国古典文化高度发达的产物,是世界级的艺术。”

在珠海上演的青春版《牡丹亭》精华本,由“梅花奖”得主俞玖林和90后优秀青年演员刘煜主演。两人颜值高扮相美,昆曲技艺出众,一亮相就“圈粉”无数。在音乐和唱腔上,青春版《牡丹亭》在保留传统唱腔的基础上融入了现代音乐审美,同时加入大量的幕间音乐和舞蹈音乐,丰富了戏曲本身和音乐的表现力,为观众呈现出一席五彩斑斓的视听盛宴。

服装设计上,整体色调淡雅,呈现浓郁的中国山水画风格,传统苏绣工艺将古典美展现得淋漓尽致。为了更具观赏性,青春版《牡丹亭》更创造性地用服装来设计花神舞蹈,传统的花神拿花舞蹈改用12个月不同的绣花来表现,用戏曲语言来演绎舞蹈动作,让舞台的整个气氛随花神独具特色的表演流动起来。在舞台设计上,则以灰色地胶铺就,书写着唐代散文大家柳宗元作品的背景片,恰当留白的“空舞台”,让昆曲的古典美学与现代剧场完美接轨,艺术感满分。

《牡丹亭》男主角柳梦梅的扮演者俞玖林说:青春版《牡丹亭》“遵循传统而不因循传统,尊重现代但不滥用现代”,“与‘守正创新’的理念一致,我们不是一成不变地去传承,而是在传承正宗正统正派昆曲的同时,与当代进行结合,使其更符合当代审美观。”也正因为此,时代在不断变化,人们对《牡丹亭》的喜爱却始终未变。

诸如《牡丹亭》此类的“珍珠”,在珠海艺术节中比比皆是。俞玖林坦言,艺术节是城市一张亮丽的文化名片,能提升城市的形象与气质,“对老百姓而言,可以在家门口看到各种艺术门类,满足我们日益增长的精神文化需求,是真正的惠民,这种艺术的滋养比物质更能产生深远的影响。”

【艺术节观察】

艺术正打开珠海的另一扇窗

□李旭

有位学者曾经讲过这样一句话,“城市不仅是经济的枢纽,它更重要的本质是一种文化心理的密集结合”。近来这一感受在珠海越发明晰,行走在香炉湾沙滩上,远处的珠海大剧院和城市综合体交相辉映,在色彩斑斓的都市印象背后,艺术正打开这座城市的另一扇窗。

10月28日晚,第二届珠海艺术节开幕式在珠海大剧院举行。在接下来的一个月时间里,涵盖音乐、舞蹈、戏剧、美术、电影等多种艺术形式,近百场文化活动在珠海陆续开展。珠海原创歌剧《侨批》、火遍全国的舞蹈诗剧《只此青绿》、国家级经典话剧《大宅门》、新编粤剧《白蛇传·情》、世界经典芭蕾舞剧《天鹅湖》、互动式体验话剧《语文课》等一场场剧目编织的文化长卷正在这座“青春之城、活力之都”中缓缓展开。

正如“艺术的盛会,人民的节日”这一办节宗旨,珠海正让人们意识到,城市不仅是身体栖居之地,更是心灵安放之所。

美美与共:双向“奔赴”的文化盛宴

“往常很多热门的剧目和艺术展都要前往广州或者澳门,如今在家门口就可以看到,票价还比其他地方便宜。”这是艺术爱好者张女士在演出结束后的真实感受。

据了解,本届艺术节将有近20个文艺院团带来逾30场精品演出,涵盖话剧、歌剧、舞剧、戏曲、音乐会、儿童剧等多种形式。不光是精品剧目,市民朋友们还能欣赏到一批国家级美术作品和新锐纪录电影作品。在珠海规划展览馆、珠海博物馆举行的“青春之城、活力之都”中国画、油画作品展览,正把目光从“舞台”吸引到“纸面”上。

同时,本届艺术节更是遵循社会效益优先,市场运营为主,全面落实着文化惠民政策,努力实现“全民参与”“全民共享”。珠海本土原创剧目全场均为公益票价;而针对引进的国内舞台艺术精品剧目如中国国家话剧院话剧《大宅门》、北京人民艺术剧院互动式体验话剧《语文课》、江苏省苏州昆剧院昆剧《牡丹亭》、广州歌舞剧院舞剧《龙·舟》等提供48元、66元、88元、128元的惠民票价,让艺术之花为人民绚丽绽放。

文化滋养着城市的灵魂,也滋养着人的茁壮成长,反过来,人的参与和创新赋予文化更加鲜活的生命。在珠海,文艺精品的雅致与城市文化的深厚实现了美好的“双向奔赴”。

钟灵毓秀:历史“厚植”的艺术土壤

珠海地处南海之滨,钟灵毓秀、人文荟萃,自古以来就是岭南文化重镇之一。作为中国南方海洋文明的重要发祥地、中国古代海上丝绸之路的重要节点、近代中西文化交流的重要门户、中国改革开放的重要先行地,在漫长的历史文化积淀中,“百岛之城”珠海形成了特有的海洋文化、香山文化、中西交流文化、红色文化、改革开放文化等兼容并蓄的多元城市气质。中西交融,古今交汇,历史文化厚植的艺术土壤孕育着“美”之花。

本次艺术节上演的珠海原创民族歌剧《侨批》,正是将一纸“侨批”具象化,以广东音乐为基调,通过艺术化创作,再现了老一辈海外侨胞的创业史和他们浓厚的家国情怀。

“批”一封,银几许,跨越山海,辗转归乡。整部歌剧剧情波澜起伏,细腻动人。望乡曲唱出侨胞对家乡、对亲人的无限眷念;平静广阔的海面传来高胡、三弦、笛箫、琵琶奏出的旋律,广东特有的音调唤醒对“乡音”的思念与情愫。歌剧展示了苦难岁月里义薄云天的同胞情,折射出中华民族根植于骨髓、流淌于血脉的大爱。

除了《侨批》之外,更有一系列岭南文化精品、珠海本土原创作品、珠澳合作剧目轮番上演,大型民族交响组曲《簕杜鹃与金莲花》以珠澳情深为线索,以两地人民的家国情怀为核心创作而成;原创话剧《龙腾伶仃洋》,聚焦港珠澳大桥建设工程,讲述了港珠澳大桥建设者的故事;珠海粤剧《唐涤生》,根据粤剧编剧界一代宗师唐涤生先生形象创作而成,刻画了唐涤生追求精品创作的心路历程。

今天的珠海,更是孵化着新兴的艺术思想空间,或在青砖绿瓦间、或在玻璃幕墙里,复古美学和新潮时尚在这里得到融合,开启了一场场古今绚烂的对话,呈现着文化本身的奥妙之处。

如今的珠海正以其开放包容、融贯东西的气质,孕育出绚丽多彩的艺术氛围。在珠海市委、市政府对文化事业的大力支持下,珠海正朝着建设更高水平的文化强市和区域文化艺术中心稳步迈进,更好满足市民群众对精神文化生活的新期待。

“青春之城、活力之都”中国画、油画作品欣赏

“青春之城、活力之都”中国画、油画作品展览正在珠海规划展览馆、珠海博物馆举行。展览对公众免费开放,展出时间将持续至11月30日(逢周一闭馆)。

展览自今年5月面向全国公开征稿,共收到投稿作品4377件。经过评选委员会严密、审慎的初评和复评,最终评选出参展作品160件(中国画80件、油画80件)。

参展作品紧贴时代脉搏,题材积极向上,既充分展现新时代新气象,展现粤港澳大湾区的勃勃生机,又突出呈现了当代美术的多样性与创造性,在挖掘传统题材基础上体现了新的创作理念,表现了作者的现代审美。

(钱瑜)

刘红杰 《青春舞曲》160x160cm 油画

白静《芳华》 200x170cm 中国画

刘阳河《车水马龙依旧》 180x180cm 中国画

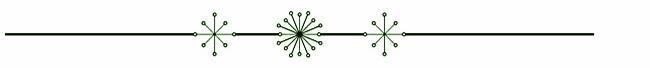

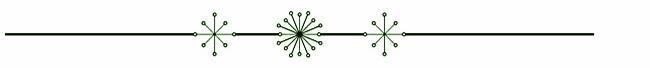

王人佼《海港新篇——时代乐章》 120x150cm 油画

林洋《幸福生活•畅游粤港澳大湾区》 150x180cm 油画

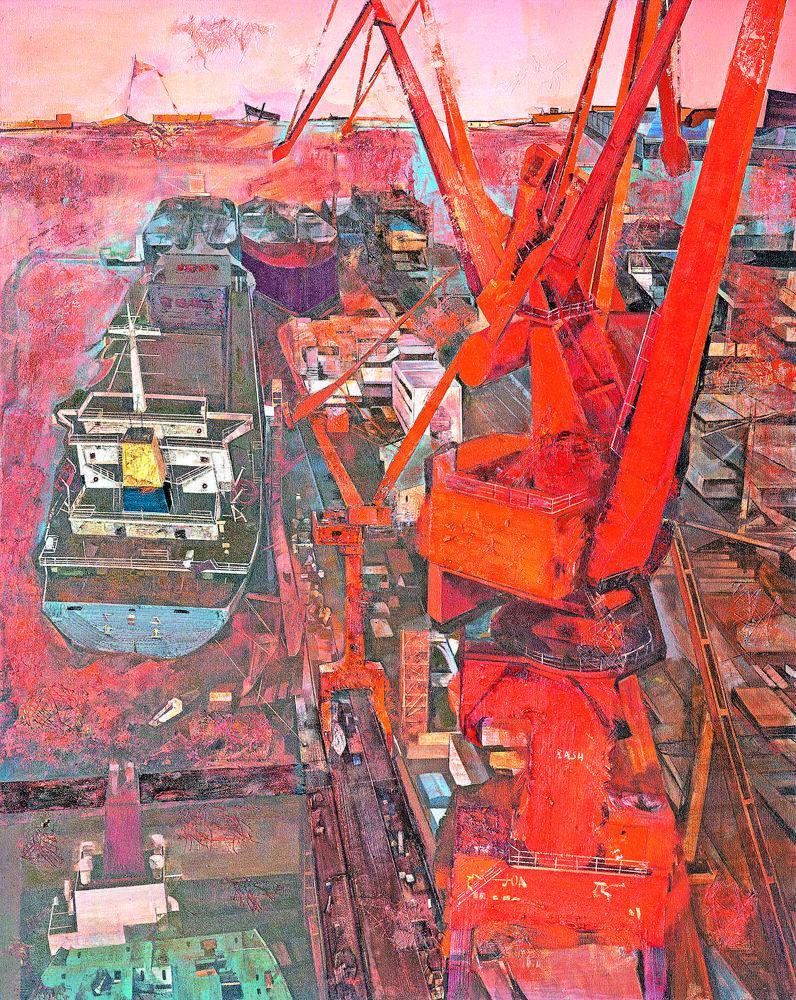

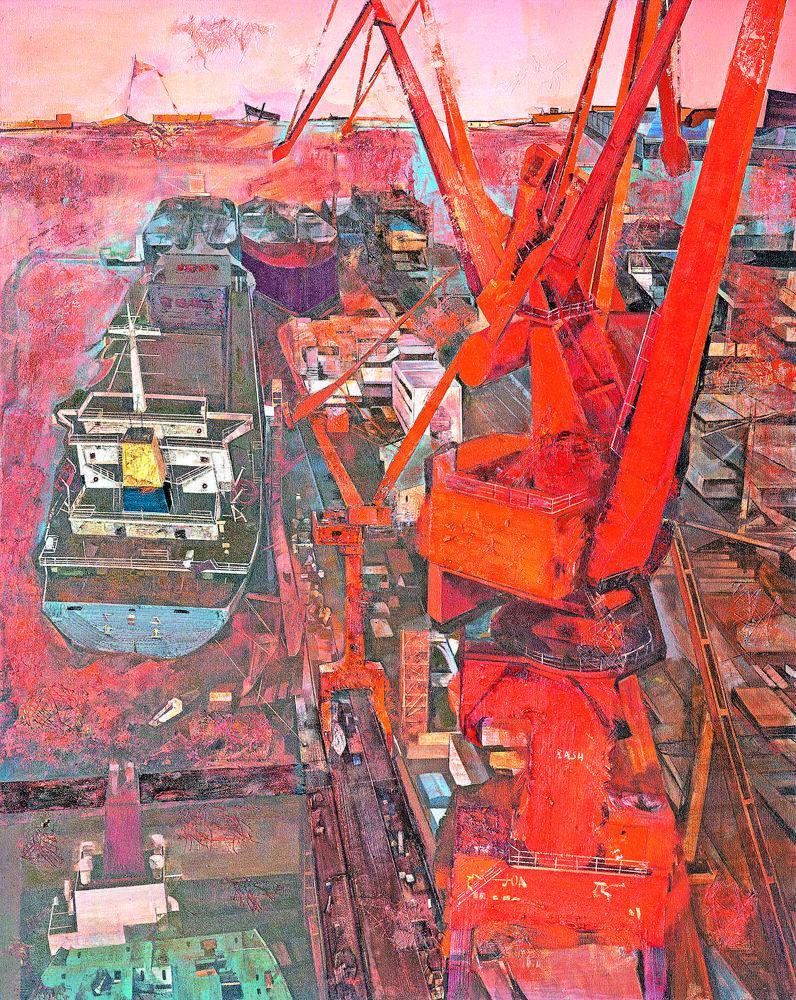

陈永金《岸》 180x200cm 中国画

(以上作品图片由珠海市美术家协会拍摄提供)

《羊城晚报》【珠海文脉·花地珠海】2022年11月4日版面图

但使相思莫相负 牡丹亭上三生路

□钱瑜

“情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。”400多年前,明代戏曲家、文学家汤显祖创作了堪称世界文化瑰宝的《牡丹亭》,岭南书生柳梦梅和千金小姐杜丽娘跨越生死的至情缠绵至今。

第二届珠海艺术节期间,昆剧青春版《牡丹亭》精华本于11月2日晚上演。精华本共有惊梦、言怀、道觋、离魂、冥判、忆女、幽媾、回生八折戏,将杜丽娘和柳梦梅最经典的戏份无缝衔接在一起,把一个“情”字展现给观众,完全浓缩了《牡丹亭》的“美”。它时长三小时,观众仅用一晚就可圆一场戏曲旖旎之梦。

在演出中,12个花神身上绣有不同的花,她们宛若仙子翩翩起舞,让人沉浸在浓浓的东方美学中。在“回生”一折戏中,杜丽娘从后台正中,披着红色斗篷冉冉升起,与柳梦梅携手共唱,将“真”和“美”深深地刻在了观众的心坎里。难怪英国的罗斯金说:“艺术是最伟大的,它无论用何种方式,将难以计数的伟大观念送入观众心底。”能在家门口看到这么优秀的演出,珠海居民无疑是令人羡慕的。

青春版《牡丹亭》剧照 珠海大剧院 邓雅丹 摄

穿越四百年依旧动人

“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船——锦屏人忒看的这韶光贱!”《牡丹亭》词曲之美,令人回味悠长。

《牡丹亭》是汤显祖的代表作,创作于1598年。故事描述了官家千金杜丽娘对梦中书生柳梦梅倾心相爱,竟伤情而死,化为魂魄寻找现实中的爱人,人鬼相恋,最后起死回生,终于与柳梦梅永结同心的故事,是一曲歌颂青春、爱情与生命的经典之作。

在《中国近世戏曲史》中,日本汉学家青木正儿认为汤显祖堪与莎士比亚并称“东西曲坛伟人”。在不少人心中,汤显祖的《牡丹亭》能够与莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》(1597年发表)相提并论。巧合的是,这两位伟大的剧作家都逝世于1616年。

计算机科学家、畅销书作家吴军认为,《牡丹亭》是中国文学里少有的浪漫爱情佳作。中国人从古到今比较讲究实用主义,虽然有屈原、李白、李贺这些伟大的浪漫主义诗人,但很少有人会像雪莱和拜伦那样用生命写诗。“正是因为这个背景,《牡丹亭》就格外突出。有了这样一部浪漫主义作品,我再跟西方人交流,也很有底气说,中国人在内心和世界其他追求浪漫的民族没有什么不同,渴望纯粹的爱情,珍惜青春和春天,会把爱情放在生命之上,也有‘人鬼情未了’。也正因为如此,《牡丹亭》让西方的文艺界重新认识了中国人的情感,也因此获得了很高的评价。”

美国文学评论家巴特(Daniel Burt)认为,中国的戏剧在汤显祖时期达到了顶峰。他做过一个“全球有史以来的100部戏剧”的榜单,《牡丹亭》是唯一一部入选的东亚剧作。

传统文化焕发青春活力

作为昆曲艺术的代表作品,《牡丹亭》几百年来常演不衰,其间出现过众多不同版本。而昆曲是中国最古老的剧种,在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”,在中国有“百戏之祖”的美称。

2003年,江苏省苏州昆剧院与命中结下“牡丹情缘”的著名作家白先勇,携手文化戏曲精英,共同打造了青春版《牡丹亭》,希望借此把昆曲的青春生命召唤回来。该剧首演即引起轰动,媒体报道称其让昆曲观众的年纪普降了30岁。该剧亦被很多人誉为“此生不可错过的昆曲演出”。

青春版《牡丹亭》首演时全部由年轻演员担纲演出,满台都洋溢着符合原著的青春气息。这源于白先勇独具一格的创意,他希望用年轻演员的表演来吸引更多的青年人热爱古老的昆曲艺术,了解中国传统文化的博大精深。事实证明这是有效的,在青春版《牡丹亭》的几百场演出中,青年观众占了六七成,是一大主力军,甚至有学生观众看后感慨:宁愿醉“死”在《牡丹亭》中,永远不要醒过来。青春版《牡丹亭》剧本里的“但使相思莫相负,牡丹亭上三生路”,也成了不少青年学生耳熟能详的名句。

然而,青春版并不只是指演员的青春靓丽,在白先勇看来,以为起用了年轻演员就是青春版是一种误解,《牡丹亭》里的“青春”还有着更重要的意义。“第一,我相信昆曲是一个古老的剧种,它是有很强韧的生命力的,所以我们要把昆曲的青春生命召唤回来。第二个是因为《牡丹亭》本身就是歌颂青春、歌颂爱情、歌颂生命的一出戏。女主角16岁、男主角20岁,做了一场那么美的梦,梦中相会,完全是青春之歌。我想,年轻人看了可以认同,因为他(她)正在恋爱中,非常的浪漫;中年的观众看了可以回忆,因为每个人都有一段爱情;老年人看了以后呢,就是追忆,很遥远的时候,也青春过。”

青春版《牡丹亭》剧照 珠海大剧院 邓雅丹 摄

守正创新超越传统

这部融入白先勇对昆曲的炽热和心血的青春版《牡丹亭》,如用一个字来形容,则为“美”字,它既保留了传统昆曲的古典精髓,同时又合乎现代审美的观念;自2004年首演至今,已于海内外演出近400场,演出足迹遍布海内外几十座城市,获得的荣誉更是不胜枚举。白先勇曾直言:“昆曲无他,得一‘美’字!词藻美、舞蹈美、音乐美、人情美,是中国美学理想的集中体现,是中国古典文化高度发达的产物,是世界级的艺术。”

在珠海上演的青春版《牡丹亭》精华本,由“梅花奖”得主俞玖林和90后优秀青年演员刘煜主演。两人颜值高扮相美,昆曲技艺出众,一亮相就“圈粉”无数。在音乐和唱腔上,青春版《牡丹亭》在保留传统唱腔的基础上融入了现代音乐审美,同时加入大量的幕间音乐和舞蹈音乐,丰富了戏曲本身和音乐的表现力,为观众呈现出一席五彩斑斓的视听盛宴。

服装设计上,整体色调淡雅,呈现浓郁的中国山水画风格,传统苏绣工艺将古典美展现得淋漓尽致。为了更具观赏性,青春版《牡丹亭》更创造性地用服装来设计花神舞蹈,传统的花神拿花舞蹈改用12个月不同的绣花来表现,用戏曲语言来演绎舞蹈动作,让舞台的整个气氛随花神独具特色的表演流动起来。在舞台设计上,则以灰色地胶铺就,书写着唐代散文大家柳宗元作品的背景片,恰当留白的“空舞台”,让昆曲的古典美学与现代剧场完美接轨,艺术感满分。

《牡丹亭》男主角柳梦梅的扮演者俞玖林说:青春版《牡丹亭》“遵循传统而不因循传统,尊重现代但不滥用现代”,“与‘守正创新’的理念一致,我们不是一成不变地去传承,而是在传承正宗正统正派昆曲的同时,与当代进行结合,使其更符合当代审美观。”也正因为此,时代在不断变化,人们对《牡丹亭》的喜爱却始终未变。

诸如《牡丹亭》此类的“珍珠”,在珠海艺术节中比比皆是。俞玖林坦言,艺术节是城市一张亮丽的文化名片,能提升城市的形象与气质,“对老百姓而言,可以在家门口看到各种艺术门类,满足我们日益增长的精神文化需求,是真正的惠民,这种艺术的滋养比物质更能产生深远的影响。”

【艺术节观察】

艺术正打开珠海的另一扇窗

□李旭

有位学者曾经讲过这样一句话,“城市不仅是经济的枢纽,它更重要的本质是一种文化心理的密集结合”。近来这一感受在珠海越发明晰,行走在香炉湾沙滩上,远处的珠海大剧院和城市综合体交相辉映,在色彩斑斓的都市印象背后,艺术正打开这座城市的另一扇窗。

10月28日晚,第二届珠海艺术节开幕式在珠海大剧院举行。在接下来的一个月时间里,涵盖音乐、舞蹈、戏剧、美术、电影等多种艺术形式,近百场文化活动在珠海陆续开展。珠海原创歌剧《侨批》、火遍全国的舞蹈诗剧《只此青绿》、国家级经典话剧《大宅门》、新编粤剧《白蛇传·情》、世界经典芭蕾舞剧《天鹅湖》、互动式体验话剧《语文课》等一场场剧目编织的文化长卷正在这座“青春之城、活力之都”中缓缓展开。

正如“艺术的盛会,人民的节日”这一办节宗旨,珠海正让人们意识到,城市不仅是身体栖居之地,更是心灵安放之所。

美美与共:双向“奔赴”的文化盛宴

“往常很多热门的剧目和艺术展都要前往广州或者澳门,如今在家门口就可以看到,票价还比其他地方便宜。”这是艺术爱好者张女士在演出结束后的真实感受。

据了解,本届艺术节将有近20个文艺院团带来逾30场精品演出,涵盖话剧、歌剧、舞剧、戏曲、音乐会、儿童剧等多种形式。不光是精品剧目,市民朋友们还能欣赏到一批国家级美术作品和新锐纪录电影作品。在珠海规划展览馆、珠海博物馆举行的“青春之城、活力之都”中国画、油画作品展览,正把目光从“舞台”吸引到“纸面”上。

同时,本届艺术节更是遵循社会效益优先,市场运营为主,全面落实着文化惠民政策,努力实现“全民参与”“全民共享”。珠海本土原创剧目全场均为公益票价;而针对引进的国内舞台艺术精品剧目如中国国家话剧院话剧《大宅门》、北京人民艺术剧院互动式体验话剧《语文课》、江苏省苏州昆剧院昆剧《牡丹亭》、广州歌舞剧院舞剧《龙·舟》等提供48元、66元、88元、128元的惠民票价,让艺术之花为人民绚丽绽放。

文化滋养着城市的灵魂,也滋养着人的茁壮成长,反过来,人的参与和创新赋予文化更加鲜活的生命。在珠海,文艺精品的雅致与城市文化的深厚实现了美好的“双向奔赴”。

钟灵毓秀:历史“厚植”的艺术土壤

珠海地处南海之滨,钟灵毓秀、人文荟萃,自古以来就是岭南文化重镇之一。作为中国南方海洋文明的重要发祥地、中国古代海上丝绸之路的重要节点、近代中西文化交流的重要门户、中国改革开放的重要先行地,在漫长的历史文化积淀中,“百岛之城”珠海形成了特有的海洋文化、香山文化、中西交流文化、红色文化、改革开放文化等兼容并蓄的多元城市气质。中西交融,古今交汇,历史文化厚植的艺术土壤孕育着“美”之花。

本次艺术节上演的珠海原创民族歌剧《侨批》,正是将一纸“侨批”具象化,以广东音乐为基调,通过艺术化创作,再现了老一辈海外侨胞的创业史和他们浓厚的家国情怀。

“批”一封,银几许,跨越山海,辗转归乡。整部歌剧剧情波澜起伏,细腻动人。望乡曲唱出侨胞对家乡、对亲人的无限眷念;平静广阔的海面传来高胡、三弦、笛箫、琵琶奏出的旋律,广东特有的音调唤醒对“乡音”的思念与情愫。歌剧展示了苦难岁月里义薄云天的同胞情,折射出中华民族根植于骨髓、流淌于血脉的大爱。

除了《侨批》之外,更有一系列岭南文化精品、珠海本土原创作品、珠澳合作剧目轮番上演,大型民族交响组曲《簕杜鹃与金莲花》以珠澳情深为线索,以两地人民的家国情怀为核心创作而成;原创话剧《龙腾伶仃洋》,聚焦港珠澳大桥建设工程,讲述了港珠澳大桥建设者的故事;珠海粤剧《唐涤生》,根据粤剧编剧界一代宗师唐涤生先生形象创作而成,刻画了唐涤生追求精品创作的心路历程。

今天的珠海,更是孵化着新兴的艺术思想空间,或在青砖绿瓦间、或在玻璃幕墙里,复古美学和新潮时尚在这里得到融合,开启了一场场古今绚烂的对话,呈现着文化本身的奥妙之处。

如今的珠海正以其开放包容、融贯东西的气质,孕育出绚丽多彩的艺术氛围。在珠海市委、市政府对文化事业的大力支持下,珠海正朝着建设更高水平的文化强市和区域文化艺术中心稳步迈进,更好满足市民群众对精神文化生活的新期待。

“青春之城、活力之都”中国画、油画作品欣赏

“青春之城、活力之都”中国画、油画作品展览正在珠海规划展览馆、珠海博物馆举行。展览对公众免费开放,展出时间将持续至11月30日(逢周一闭馆)。

展览自今年5月面向全国公开征稿,共收到投稿作品4377件。经过评选委员会严密、审慎的初评和复评,最终评选出参展作品160件(中国画80件、油画80件)。

参展作品紧贴时代脉搏,题材积极向上,既充分展现新时代新气象,展现粤港澳大湾区的勃勃生机,又突出呈现了当代美术的多样性与创造性,在挖掘传统题材基础上体现了新的创作理念,表现了作者的现代审美。

(钱瑜)

刘红杰 《青春舞曲》160x160cm 油画

白静《芳华》 200x170cm 中国画

刘阳河《车水马龙依旧》 180x180cm 中国画

王人佼《海港新篇——时代乐章》 120x150cm 油画

林洋《幸福生活•畅游粤港澳大湾区》 150x180cm 油画

陈永金《岸》 180x200cm 中国画

(以上作品图片由珠海市美术家协会拍摄提供)

-我已经到底线啦-

暂时没有评论