□ 刘 敬

散文,素有“美文”之誉。多年来,作家宁红瑛一直坚守初心,以“美”为核,因向往而奔赴,因热爱而书写,其新近推出的散文集《目送流水》正是其中代表。

“灵魂睡着是冰,让世界冰冷而自我僵化;灵魂醒着是水,润万物而生奇迹。”宁红瑛慧眼独具而又情思细腻,行行重行行,一面精心烹调着人间烟火,一面矢志追寻着诗和远方。她用一篇篇至情至性而又可圈可点的美文,引领读者去见证、去体悟、去拥抱生命的无限可能。

全书作品分为《人间》《生命》《我们》《记忆》四辑,饱含着生活汁液,闪耀着智慧之光,物我相谐,深邃透彻,正如作家李朝德于此书序言中所指出的,“她的文字能够对生活本身进行准确捕捉,真切动人且不落窠臼,完成了在自然行走中对生命本真的思考和回望。”

最典型,亦是最令人震撼并瞬时陷溺的篇章,相对集中在《人间》一辑。佳作次第,貌似游记,却又绝非寻常打卡记游的“流水账”。你看,“风过处,经幡猎猎,鹰翔于头顶,蜜蜂和蝴蝶在花间举着焰火,‘嗡嗡嗡’的声音不绝于耳,我甚至可以听到它们体内燃烧的庙宇,穿越生、穿越死、穿越绝美的高原四季、穿越肉体和灵魂将面临的一切未知的磨难,直至抵达道路尽头。”(《在拉姆拉错》)若不攀至遗世独立、极寒极苦的拉姆拉错,映照湖泊,反观内心,或许你永远都无法了悟,历尽艰辛的跋涉原只为寻找更好的自己,而虔诚的朝圣之路更是人生之路的缩影。你再看,“目所能及的地方都是雪,冰川、冰瀑、冰雪,极尽奢华地铺排,如美玉之晶莹,似水晶之剔透,在阳光下发着淡蓝、淡粉的微光,低奢诱人,高洁华贵……雪山之盛,之美,之静,仿佛不存在于这个星球有人类烟火的地方,柔软得让人心碎,洁净得让人羞怯。”(《那一夜,我登上了乞力马扎罗雪山》)若非拥有非凡的胆识与气魄,亲历超乎想象的疼痛折磨,最终登顶5895米的乞力马扎罗雪山,此等“奢华盛宴”如何会有幸目睹?又如何会生发出“除了生死,其他都只是擦伤”的感叹?

相较之下,《记忆》一辑中《奎屯的阳光》《大山的守望者》等篇则质朴温情,别具情怀。如《奎屯的阳光》,记述了作者随同大学生志愿团远赴新疆伊犁的奎屯小学支教的难忘过往,语言平实,如话家常,却又字字含情,感人肺腑,“我像一个拿着大把种子的农民,迫不及待地要撒向原野,我苦口婆心,苦口婆心还加上喋喋不休,我真心希望我的哪句话有一天会在谁的身上长出翅膀,哪种思想会在谁的身上开出花朵,哪个观点会让一株小苗不断拔节……”《大山的守望者》则描述了云南东山镇朝阳村一个名叫色米依的小村落里,那个坚守村小43年,既是唯一的老师,亦是唯一的校长兼校医的江老师的事迹。淳朴憨厚、乐业奉献的江老师,虽然长期与深山、石块、星月为伴,孤独至极,眼睛却永远清澈纯净,甚至从未想过离开,因为,“总要有人带这些孩子,空房空地可以,不能空了孩子,村子不能都空了。”静水流深般的文字氤染了大地之色,每每令人动容,唯余钦佩……

在《生命》《我们》二辑中,作者从切身感受出发,铺叙母亲的期盼、隐忍甚至抑郁等,皆能巧妙切入,另辟蹊径,既温婉坦诚、真情灌注,又胸襟宏阔、意蕴悠远。

□ 甘武进

“我的耕读生活比过去的人生丰富了无数倍。”这句话令人神往。此书为山居随笔,2009年,作者古清生进入神农架,开启耕读生涯。神农架以难以数计的花朵、果实、兽鸣召唤他,以“一片绿的光”诱惑他。古清生来到神农架,成为森林的正式居民:种茶、植花、养蜂、观察大自然。有了这样的生活,便有了这样的文字——森林的绿意跃然纸上。

书中的文字有一种天然的美。“我蛮喜欢看积雪的屋瓦,升起一缕蓝炊烟。其实,也不只是我一个人悠闲,雪天的鸟类也都缓缓地发出悠长的叫声。”“夜间窗明,寂静的风从屋瓦上走过,发出长一声短一声的感叹。我煮茶的水也烧开了……”类似的文字里,那些质朴至极、平淡至深的真情实感犹如涓涓细流,沁人心脾。那些文字背后的画面与故事跃然纸上,直击人心,令人共鸣。

古清生的文字间没有浓烈的悲喜,它们简洁明净,如秋涧溪水。“连续春雨,所有的枝头都萌发了绿,深绿或浅绿。生长是如此充满情趣。”“珙桐开花了么?绿花瓣,渐白,若一树的白鸽。看它时,会想到‘世界没有时间,只有植物’。”他把日常中的所见所感,以细腻的文字真诚地表达出来,带领我们走进他的内心世界:哪怕再不如意的生活,也有了属于自己的姿态。

作者拿了刀,穿上登山鞋,走入森林。“一棵大型猕猴桃攀缘在一棵椴树上……悬铃般垂在枝条上的猕猴桃,像一个个小酒罐。”“五味子藤上结了一红两青三挂五味子,拍拍四照花树,四照子和五味子一样可以酿酒。”山楂、金樱子和海棠陆续出现了,也遇到野柿子、野板栗、野核桃、野梨子、橡子、俞藤等,它们的果实都可以酿酒。“总结山上的野果种类和数量。可以酿酒的东西真是太多了,放眼望去,满山都是酒。”

从畅销书作家到一个地道的山民,古清生劳动、写作,兴致勃勃地关注自然万物,贴近土地的生活方式,带给读者真实而美好的森林生活体验。作者在寻找野生动物之际,同时关注神农架的植物。“野生动物要不期而遇,而植物永恒地在那里等候。”他懒散地在森林中走着,背着摄影器材、刀具、水壶和压缩饼干,有些“森林得志”的快乐。“我摘下四明子,打量了它两眼,就开始吃。此时,我觉得自己也很野生。”

生命需要一个安静处暂放,森林是永恒的故乡。在幽寂的森林深处,古清生种茶炒茶,种玫瑰制作花露,采集野果酿酒,在厨房研究烹饪。或者,循着雪地足印追踪野兽,俯身山岩听流淌的泉音,攀缘至垭口拍摄蓝色绿绒蒿……每一种植物都清新可人,每一种动物都朋友一样亲切。开门即是的广袤森林,给予他人生的散淡从容、丰盈纯粹。

我就是自己的光——观电影《回廊亭》有感

□ 李风玲

看完电影《回廊亭》后,我感触颇深。我想影片想要传达的,不仅是东野圭吾式的悬疑和反转,也不仅仅是在利益面前人性的幽深难测,而是关于女性在面对爱情、面对生活时的态度。面对爱情,是迷茫深陷,还是自省自察?面对生活,是忍辱负重委曲求全,还是温暖坚强将自己照亮?这才是《回廊亭》的终极主题。

幽深的大院,长长的回廊。身价数十亿的富商病逝,他的一众亲属聚集在回廊亭,各怀鬼胎,等待遗产分配。关键时刻,律师周扬带着一本神秘日记来到回廊亭,于是一年前的火灾凶杀案被重新提起,而在火灾中丧生的,正是富商流落在外的私生子,他是全部遗产的第一顺位继承人。真相到底怎样?回廊亭里一时气氛诡异,剑拔弩张。

在电影《回廊亭》中,占据着银幕主导地位的,是4个女性形象。但是,这4个女人却是4种命运。

程萱,纨绔子弟高健的女朋友。她有些“恋爱脑”,长期忍受着高健的家暴却仍旧固守在回廊亭,也许就是在等高家老三高志带她远走高飞。但在高志的心里,亿万的财产比他心爱的女人更重要。程萱显然错付了真心,最后只落得无端横死、池塘浮尸的下场。

季冬梅,高家老二高山的妻子。她的性格原本就骄横,仗着儿子高健是高家唯一的第二代,更有些“母凭子贵”的跋扈嚣张。她将儿子当成她拿捏一切的砝码,于是骄纵溺爱不可避免,儿子高健的骄奢淫逸也就顺理成章,他们母子的悲剧结局也就势成必然。

林珍惠,高家老大富商高晋的贴身管家。她衣着素雅、谈吐得体,举手投足间有一种阅尽千帆的从容淡定。殊不知,淡如微风的外表之下掩盖着的是熊熊燃烧的复仇之火。一年前的那场大火,正是她的精心策划。她用了狸猫换太子的伎俩让高晋的亲生儿子葬身火海,只是为了能让自己的儿子杜宇得到巨额遗产。机关算尽,却只落得锒铛入狱、亲子背叛(杜宇最后没有接受她一分钱的遗产)的结局。

律师周扬,应该是这部电影里唯一的光亮。她前期名叫叶彤,是高家老大高晋的下属。其时高晋病危,为了遗产的分配,她奉命去寻找高晋流落在外的亲生儿子。一番辗转,她终于找到了杜宇,并在彼此的相处中爱上了这个男人。在命运的黑暗与低谷中,爱情曾经是照亮了她的光。她很快在回廊亭的大火中,重新跌入命运的谷底:爱人葬身火海,她被烧成重伤。为了复仇,她整容换面,易名周扬。她以律师的身份重新进入高家,只为了寻找事情的真相。可是当真相大白之际,却发现还有另外的真相。她的爱人杜宇并没有死,他也并非富翁的亲生子,而是整个阴谋中的重要一环;而曾经把爱人当做生命之光的她,发现自己只是被利用了的一枚棋子。

当真相大白、迷雾拨开,周扬(叶彤)既震惊又痛苦,却没有迷失。她找到了隐匿于陋巷之中的爱人杜宇,用那句他曾经拯救了她的话将杜宇拯救:“人在最艰难的时候,哪怕只有一丝光,也要坚强地好好活着。”杜宇最终伏法,他还在狱中传话,放弃了母亲林珍惠想要留给他的巨额遗产。

而此时的叶彤,已经蜕变成周扬。爱情曾将她照亮,但生活告诉她,爱情并不是唯一,更不是唯一的光亮。电影的结尾,她自信洒脱地走进光里,留下了一个坚定的背影。她说:“我就是自己的光,温暖、坚强,照耀自己!”我想,这便是电影《回廊亭》所想传达的主题。

□ 郑学富

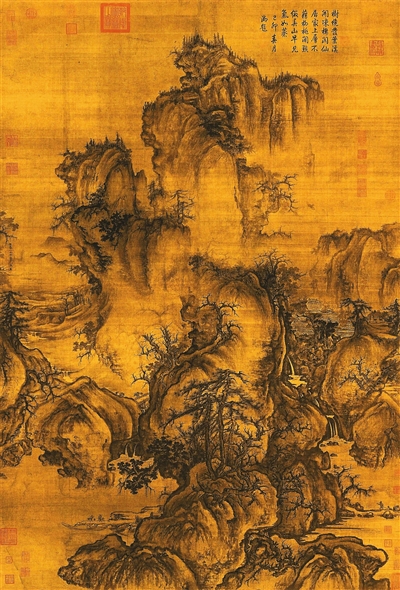

宋代画家郭熙的《早春图》为绢本设色画,现藏于台北故宫博物院。该图描绘了春回大地、乍暖还寒时的深山景象,水气浮腾,春水流畅,渔夫游人,意态欣然,画面宁谧而富有生机,营造了可行、可望、可游、可居的境界。

作者在画的左侧自题“早春”。清代乾隆皇帝在画的右上角御题诗一首:“树才发叶溪开冻,楼阁仙居最上层。不籍柳桃闲点缀,春山早见气如蒸。”乾隆的诗呼应了“早春”主题,点出了画中清润浑厚的气象,与郭熙“心有灵犀一点通”。

郭熙《早春图》没有描绘桃红柳绿等春天典型意向,而是以含蓄的方式,让观者感受到了盎然春意。

春在云烟氤氲中。郭熙在画论《林泉高致》中说:“山无烟云如春无花草。”又云:“真山水之云气,四时不同:春融怡,夏蓊郁,秋疎薄,冬黯淡。”《早春图》的中央着色没有明显的边际线,整体造型空灵飘渺,轻灵中蕴含柔美婉约的韵致。峰峦间似乎有温润的水气飘荡,这是山上的瑞雪消融时山间浮动的雾霭,似蒸气慢慢向上升腾,表现了冬去春来,大地复苏时云烟氤氲。仿佛看到了山峦在动,沉睡的万物忽然惊醒、蓄势生发的景象。虽然没有树木抽芽的勃勃生机,却让人感悟到春天悄然降临的微妙变化,恰到好处地传达出早春的信息,这就是郭熙所言的“淡冶”之春山。

春在潺潺流水中。春天的流水,无论是大江长河,还是湖水小溪,都充满着诗意。杜甫有“舍南舍北皆春水”的咏唱,邵雍有“雪消冰泮渌盈沟”的赞叹。郭熙曾言:“山无云则不秀,无水则不媚。”画明媚的早春岂能缺少碧水?《早春图》对水景处理,大面积的接近于留白。溪涧、泉瀑在巨嶂高壁的丘壑间出现,从谷间潺潺流下,十分平静。画中有三处大的水潭,清澈明净,分别在画面左上方以及下方左、右两侧。水依山,山傍水,山静水流,动静相生。山谷间有垂瀑三叠,飞流直下,归入平阔的潭水中。这是春来解冻的清流,源头活水,使山色顿显活力,寓示勃勃生意。此就是郭熙所谓的“山得水而活”。

春江水暖“人”先知。郭熙的《林泉高致》云:“春山烟云连绵人欣欣,夏山嘉木繁阴人坦坦,秋山明净摇落人肃肃,冬山昏霾翳塞人寂寂。”人是春天的使者。面中有3组人群,人物之间相互形成独立的小组合,彼此呼应。画面左下角在巨石和冈阜间,有一块平缓的坡陀向外伸出,其岸势如犬牙差互。在巨大的岩石背面,苍松翠柏掩映之下,有茅舍竹篱,为山民居住之所。一条小船靠岸后,一家人离船登岸,向茅舍走去。妻子怀抱婴儿,手牵着一个黄发垂髫的小童,回首望着身后挑担的丈夫,而童子则似乎被前方欢脱的黑色小狗所吸引而趋步向前,一幅春游欢愉的还家场景,生活气息浓郁。画面右边则是两个正准备登岸的打鱼人,一人手中拄着竹篙,还像抬头凝望天气变化;另一人则低头收拾渔网,船上鱼篓等物依稀可辨。画面左侧水潭对岸的栈道上,旅人(或樵夫)负重向山中艰难进发,栈道绕过大石与飞架于溪涧上的便桥相连,又见征客一主二仆过桥前行。山谷中的殿堂楼阁应为一座庙宇道观,建筑宏伟壮丽,结构复杂,造型准确,画工精密,线条极见功力。可想象出香烟缭绕、撞钟伐鼓的盛况。作者在描绘人物时行笔细小但刻画一丝不苟,人物虽小,但神形兼备,生动形象,如人物负重前行、骑马、挑担、回顾等姿态,刻画得细致入微,栩栩如生,仿佛身临其境。

有的学者认为,《早春图》不仅是大自然的早春,还体现了革故鼎新的政治气象。这与郭熙的个人经历和所处的时代背景息息相关。郭熙出身布衣,好道学,喜游历,善绘画,深受宋神宗的恩宠,曾官至翰林待诏直长,有“神宗好熙笔”“评为天下第一”之说。宋神宗全力支持王安石的变法,也很喜欢郭熙的画,当时宫中的画作、屏风、壁画,多是郭熙所作。苏轼有描写其画作的诗句:“玉堂尽掩春日闲,中有郭熙画春山;鸣鸠乳燕初睡起,白波青峰非人间。”《早春图》作于宋神宗熙宁五年(1072年),正是王安石施行变法后的第4个年头。居于画院显位的郭熙也不能置之度外,要用绘画来宣传变法,他在构思立意上,选择早春作为艺术形象,表达了对“熙宁变法”寄予的无限期盼,体现了改变大宋王朝积贫积弱、实现富国强兵的梦想。

□ 刘 敬

散文,素有“美文”之誉。多年来,作家宁红瑛一直坚守初心,以“美”为核,因向往而奔赴,因热爱而书写,其新近推出的散文集《目送流水》正是其中代表。

“灵魂睡着是冰,让世界冰冷而自我僵化;灵魂醒着是水,润万物而生奇迹。”宁红瑛慧眼独具而又情思细腻,行行重行行,一面精心烹调着人间烟火,一面矢志追寻着诗和远方。她用一篇篇至情至性而又可圈可点的美文,引领读者去见证、去体悟、去拥抱生命的无限可能。

全书作品分为《人间》《生命》《我们》《记忆》四辑,饱含着生活汁液,闪耀着智慧之光,物我相谐,深邃透彻,正如作家李朝德于此书序言中所指出的,“她的文字能够对生活本身进行准确捕捉,真切动人且不落窠臼,完成了在自然行走中对生命本真的思考和回望。”

最典型,亦是最令人震撼并瞬时陷溺的篇章,相对集中在《人间》一辑。佳作次第,貌似游记,却又绝非寻常打卡记游的“流水账”。你看,“风过处,经幡猎猎,鹰翔于头顶,蜜蜂和蝴蝶在花间举着焰火,‘嗡嗡嗡’的声音不绝于耳,我甚至可以听到它们体内燃烧的庙宇,穿越生、穿越死、穿越绝美的高原四季、穿越肉体和灵魂将面临的一切未知的磨难,直至抵达道路尽头。”(《在拉姆拉错》)若不攀至遗世独立、极寒极苦的拉姆拉错,映照湖泊,反观内心,或许你永远都无法了悟,历尽艰辛的跋涉原只为寻找更好的自己,而虔诚的朝圣之路更是人生之路的缩影。你再看,“目所能及的地方都是雪,冰川、冰瀑、冰雪,极尽奢华地铺排,如美玉之晶莹,似水晶之剔透,在阳光下发着淡蓝、淡粉的微光,低奢诱人,高洁华贵……雪山之盛,之美,之静,仿佛不存在于这个星球有人类烟火的地方,柔软得让人心碎,洁净得让人羞怯。”(《那一夜,我登上了乞力马扎罗雪山》)若非拥有非凡的胆识与气魄,亲历超乎想象的疼痛折磨,最终登顶5895米的乞力马扎罗雪山,此等“奢华盛宴”如何会有幸目睹?又如何会生发出“除了生死,其他都只是擦伤”的感叹?

相较之下,《记忆》一辑中《奎屯的阳光》《大山的守望者》等篇则质朴温情,别具情怀。如《奎屯的阳光》,记述了作者随同大学生志愿团远赴新疆伊犁的奎屯小学支教的难忘过往,语言平实,如话家常,却又字字含情,感人肺腑,“我像一个拿着大把种子的农民,迫不及待地要撒向原野,我苦口婆心,苦口婆心还加上喋喋不休,我真心希望我的哪句话有一天会在谁的身上长出翅膀,哪种思想会在谁的身上开出花朵,哪个观点会让一株小苗不断拔节……”《大山的守望者》则描述了云南东山镇朝阳村一个名叫色米依的小村落里,那个坚守村小43年,既是唯一的老师,亦是唯一的校长兼校医的江老师的事迹。淳朴憨厚、乐业奉献的江老师,虽然长期与深山、石块、星月为伴,孤独至极,眼睛却永远清澈纯净,甚至从未想过离开,因为,“总要有人带这些孩子,空房空地可以,不能空了孩子,村子不能都空了。”静水流深般的文字氤染了大地之色,每每令人动容,唯余钦佩……

在《生命》《我们》二辑中,作者从切身感受出发,铺叙母亲的期盼、隐忍甚至抑郁等,皆能巧妙切入,另辟蹊径,既温婉坦诚、真情灌注,又胸襟宏阔、意蕴悠远。

□ 甘武进

“我的耕读生活比过去的人生丰富了无数倍。”这句话令人神往。此书为山居随笔,2009年,作者古清生进入神农架,开启耕读生涯。神农架以难以数计的花朵、果实、兽鸣召唤他,以“一片绿的光”诱惑他。古清生来到神农架,成为森林的正式居民:种茶、植花、养蜂、观察大自然。有了这样的生活,便有了这样的文字——森林的绿意跃然纸上。

书中的文字有一种天然的美。“我蛮喜欢看积雪的屋瓦,升起一缕蓝炊烟。其实,也不只是我一个人悠闲,雪天的鸟类也都缓缓地发出悠长的叫声。”“夜间窗明,寂静的风从屋瓦上走过,发出长一声短一声的感叹。我煮茶的水也烧开了……”类似的文字里,那些质朴至极、平淡至深的真情实感犹如涓涓细流,沁人心脾。那些文字背后的画面与故事跃然纸上,直击人心,令人共鸣。

古清生的文字间没有浓烈的悲喜,它们简洁明净,如秋涧溪水。“连续春雨,所有的枝头都萌发了绿,深绿或浅绿。生长是如此充满情趣。”“珙桐开花了么?绿花瓣,渐白,若一树的白鸽。看它时,会想到‘世界没有时间,只有植物’。”他把日常中的所见所感,以细腻的文字真诚地表达出来,带领我们走进他的内心世界:哪怕再不如意的生活,也有了属于自己的姿态。

作者拿了刀,穿上登山鞋,走入森林。“一棵大型猕猴桃攀缘在一棵椴树上……悬铃般垂在枝条上的猕猴桃,像一个个小酒罐。”“五味子藤上结了一红两青三挂五味子,拍拍四照花树,四照子和五味子一样可以酿酒。”山楂、金樱子和海棠陆续出现了,也遇到野柿子、野板栗、野核桃、野梨子、橡子、俞藤等,它们的果实都可以酿酒。“总结山上的野果种类和数量。可以酿酒的东西真是太多了,放眼望去,满山都是酒。”

从畅销书作家到一个地道的山民,古清生劳动、写作,兴致勃勃地关注自然万物,贴近土地的生活方式,带给读者真实而美好的森林生活体验。作者在寻找野生动物之际,同时关注神农架的植物。“野生动物要不期而遇,而植物永恒地在那里等候。”他懒散地在森林中走着,背着摄影器材、刀具、水壶和压缩饼干,有些“森林得志”的快乐。“我摘下四明子,打量了它两眼,就开始吃。此时,我觉得自己也很野生。”

生命需要一个安静处暂放,森林是永恒的故乡。在幽寂的森林深处,古清生种茶炒茶,种玫瑰制作花露,采集野果酿酒,在厨房研究烹饪。或者,循着雪地足印追踪野兽,俯身山岩听流淌的泉音,攀缘至垭口拍摄蓝色绿绒蒿……每一种植物都清新可人,每一种动物都朋友一样亲切。开门即是的广袤森林,给予他人生的散淡从容、丰盈纯粹。

我就是自己的光——观电影《回廊亭》有感

□ 李风玲

看完电影《回廊亭》后,我感触颇深。我想影片想要传达的,不仅是东野圭吾式的悬疑和反转,也不仅仅是在利益面前人性的幽深难测,而是关于女性在面对爱情、面对生活时的态度。面对爱情,是迷茫深陷,还是自省自察?面对生活,是忍辱负重委曲求全,还是温暖坚强将自己照亮?这才是《回廊亭》的终极主题。

幽深的大院,长长的回廊。身价数十亿的富商病逝,他的一众亲属聚集在回廊亭,各怀鬼胎,等待遗产分配。关键时刻,律师周扬带着一本神秘日记来到回廊亭,于是一年前的火灾凶杀案被重新提起,而在火灾中丧生的,正是富商流落在外的私生子,他是全部遗产的第一顺位继承人。真相到底怎样?回廊亭里一时气氛诡异,剑拔弩张。

在电影《回廊亭》中,占据着银幕主导地位的,是4个女性形象。但是,这4个女人却是4种命运。

程萱,纨绔子弟高健的女朋友。她有些“恋爱脑”,长期忍受着高健的家暴却仍旧固守在回廊亭,也许就是在等高家老三高志带她远走高飞。但在高志的心里,亿万的财产比他心爱的女人更重要。程萱显然错付了真心,最后只落得无端横死、池塘浮尸的下场。

季冬梅,高家老二高山的妻子。她的性格原本就骄横,仗着儿子高健是高家唯一的第二代,更有些“母凭子贵”的跋扈嚣张。她将儿子当成她拿捏一切的砝码,于是骄纵溺爱不可避免,儿子高健的骄奢淫逸也就顺理成章,他们母子的悲剧结局也就势成必然。

林珍惠,高家老大富商高晋的贴身管家。她衣着素雅、谈吐得体,举手投足间有一种阅尽千帆的从容淡定。殊不知,淡如微风的外表之下掩盖着的是熊熊燃烧的复仇之火。一年前的那场大火,正是她的精心策划。她用了狸猫换太子的伎俩让高晋的亲生儿子葬身火海,只是为了能让自己的儿子杜宇得到巨额遗产。机关算尽,却只落得锒铛入狱、亲子背叛(杜宇最后没有接受她一分钱的遗产)的结局。

律师周扬,应该是这部电影里唯一的光亮。她前期名叫叶彤,是高家老大高晋的下属。其时高晋病危,为了遗产的分配,她奉命去寻找高晋流落在外的亲生儿子。一番辗转,她终于找到了杜宇,并在彼此的相处中爱上了这个男人。在命运的黑暗与低谷中,爱情曾经是照亮了她的光。她很快在回廊亭的大火中,重新跌入命运的谷底:爱人葬身火海,她被烧成重伤。为了复仇,她整容换面,易名周扬。她以律师的身份重新进入高家,只为了寻找事情的真相。可是当真相大白之际,却发现还有另外的真相。她的爱人杜宇并没有死,他也并非富翁的亲生子,而是整个阴谋中的重要一环;而曾经把爱人当做生命之光的她,发现自己只是被利用了的一枚棋子。

当真相大白、迷雾拨开,周扬(叶彤)既震惊又痛苦,却没有迷失。她找到了隐匿于陋巷之中的爱人杜宇,用那句他曾经拯救了她的话将杜宇拯救:“人在最艰难的时候,哪怕只有一丝光,也要坚强地好好活着。”杜宇最终伏法,他还在狱中传话,放弃了母亲林珍惠想要留给他的巨额遗产。

而此时的叶彤,已经蜕变成周扬。爱情曾将她照亮,但生活告诉她,爱情并不是唯一,更不是唯一的光亮。电影的结尾,她自信洒脱地走进光里,留下了一个坚定的背影。她说:“我就是自己的光,温暖、坚强,照耀自己!”我想,这便是电影《回廊亭》所想传达的主题。

□ 郑学富

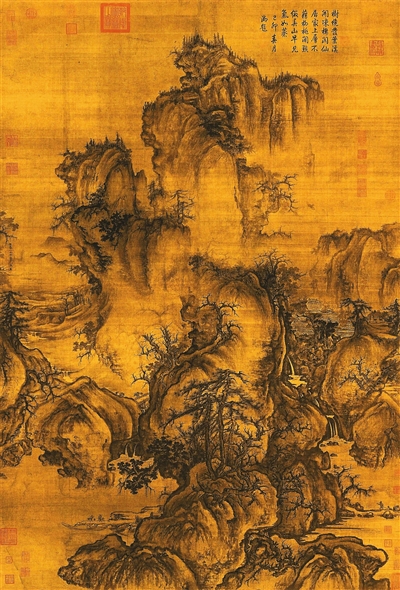

宋代画家郭熙的《早春图》为绢本设色画,现藏于台北故宫博物院。该图描绘了春回大地、乍暖还寒时的深山景象,水气浮腾,春水流畅,渔夫游人,意态欣然,画面宁谧而富有生机,营造了可行、可望、可游、可居的境界。

作者在画的左侧自题“早春”。清代乾隆皇帝在画的右上角御题诗一首:“树才发叶溪开冻,楼阁仙居最上层。不籍柳桃闲点缀,春山早见气如蒸。”乾隆的诗呼应了“早春”主题,点出了画中清润浑厚的气象,与郭熙“心有灵犀一点通”。

郭熙《早春图》没有描绘桃红柳绿等春天典型意向,而是以含蓄的方式,让观者感受到了盎然春意。

春在云烟氤氲中。郭熙在画论《林泉高致》中说:“山无烟云如春无花草。”又云:“真山水之云气,四时不同:春融怡,夏蓊郁,秋疎薄,冬黯淡。”《早春图》的中央着色没有明显的边际线,整体造型空灵飘渺,轻灵中蕴含柔美婉约的韵致。峰峦间似乎有温润的水气飘荡,这是山上的瑞雪消融时山间浮动的雾霭,似蒸气慢慢向上升腾,表现了冬去春来,大地复苏时云烟氤氲。仿佛看到了山峦在动,沉睡的万物忽然惊醒、蓄势生发的景象。虽然没有树木抽芽的勃勃生机,却让人感悟到春天悄然降临的微妙变化,恰到好处地传达出早春的信息,这就是郭熙所言的“淡冶”之春山。

春在潺潺流水中。春天的流水,无论是大江长河,还是湖水小溪,都充满着诗意。杜甫有“舍南舍北皆春水”的咏唱,邵雍有“雪消冰泮渌盈沟”的赞叹。郭熙曾言:“山无云则不秀,无水则不媚。”画明媚的早春岂能缺少碧水?《早春图》对水景处理,大面积的接近于留白。溪涧、泉瀑在巨嶂高壁的丘壑间出现,从谷间潺潺流下,十分平静。画中有三处大的水潭,清澈明净,分别在画面左上方以及下方左、右两侧。水依山,山傍水,山静水流,动静相生。山谷间有垂瀑三叠,飞流直下,归入平阔的潭水中。这是春来解冻的清流,源头活水,使山色顿显活力,寓示勃勃生意。此就是郭熙所谓的“山得水而活”。

春江水暖“人”先知。郭熙的《林泉高致》云:“春山烟云连绵人欣欣,夏山嘉木繁阴人坦坦,秋山明净摇落人肃肃,冬山昏霾翳塞人寂寂。”人是春天的使者。面中有3组人群,人物之间相互形成独立的小组合,彼此呼应。画面左下角在巨石和冈阜间,有一块平缓的坡陀向外伸出,其岸势如犬牙差互。在巨大的岩石背面,苍松翠柏掩映之下,有茅舍竹篱,为山民居住之所。一条小船靠岸后,一家人离船登岸,向茅舍走去。妻子怀抱婴儿,手牵着一个黄发垂髫的小童,回首望着身后挑担的丈夫,而童子则似乎被前方欢脱的黑色小狗所吸引而趋步向前,一幅春游欢愉的还家场景,生活气息浓郁。画面右边则是两个正准备登岸的打鱼人,一人手中拄着竹篙,还像抬头凝望天气变化;另一人则低头收拾渔网,船上鱼篓等物依稀可辨。画面左侧水潭对岸的栈道上,旅人(或樵夫)负重向山中艰难进发,栈道绕过大石与飞架于溪涧上的便桥相连,又见征客一主二仆过桥前行。山谷中的殿堂楼阁应为一座庙宇道观,建筑宏伟壮丽,结构复杂,造型准确,画工精密,线条极见功力。可想象出香烟缭绕、撞钟伐鼓的盛况。作者在描绘人物时行笔细小但刻画一丝不苟,人物虽小,但神形兼备,生动形象,如人物负重前行、骑马、挑担、回顾等姿态,刻画得细致入微,栩栩如生,仿佛身临其境。

有的学者认为,《早春图》不仅是大自然的早春,还体现了革故鼎新的政治气象。这与郭熙的个人经历和所处的时代背景息息相关。郭熙出身布衣,好道学,喜游历,善绘画,深受宋神宗的恩宠,曾官至翰林待诏直长,有“神宗好熙笔”“评为天下第一”之说。宋神宗全力支持王安石的变法,也很喜欢郭熙的画,当时宫中的画作、屏风、壁画,多是郭熙所作。苏轼有描写其画作的诗句:“玉堂尽掩春日闲,中有郭熙画春山;鸣鸠乳燕初睡起,白波青峰非人间。”《早春图》作于宋神宗熙宁五年(1072年),正是王安石施行变法后的第4个年头。居于画院显位的郭熙也不能置之度外,要用绘画来宣传变法,他在构思立意上,选择早春作为艺术形象,表达了对“熙宁变法”寄予的无限期盼,体现了改变大宋王朝积贫积弱、实现富国强兵的梦想。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论