——读阎真长篇小说《如何是好》

□李钊

困境和成长一直是阎真专注的主题。从《曾在天涯》书写留学生孤悬海外的窘境与挣扎,《沧浪之水》呈现知识分子进入官场面对的纠葛和奋起,《活着之上》讲述大学老师在利益诱惑前犹豫和坚守,到如今的《如何是好》再现当代青年在生存和尊重对抗中的困顿与坚持,不论小说主人公的身份如何变换,在现实生活的重重压力下,他们需要面对的生活困境如影随形、层层叠叠扑来,是该选择低头臣服、随波逐流,还是该勇敢面对、逆流而上呢?小说主人公在跌宕起伏的生活经历中做出了各自的选择,并实现了自我成长,而读者则可以随着他们的命运浮沉收获走出困境的智慧和力量。

有人说,“内卷”时代里,“青年”已不再是一个年龄,而是一种无法自主掌握命运,被流放于周遭的状态。“当生存与尊严对抗,我们究竟如何是好?!”这是印在《如何是好》封底上的一句话,青年总是为这个问题感到困顿和迷茫,也常在心里发出这声呐喊。小说主人公许晶晶是一名“小镇青年”,没有背景、没有人脉,也没有出众能力的她,向阳生长是她最大的追求,她凭借自己的努力考入重点大学,拥有理想中的爱情,并期待着美好的未来。当从“象牙塔”走进社会,陷入“内卷”风暴里的她经历了保研“落选”、爱情“落跑”、求职路上的挫折不断,“碰得头破血流”。理想和现实的巨大落差,让她充满挫败和沮丧,她一度想放下内心的坚持,“但是生活中的善意、友情,还有……爱情,把我从绝望的悬崖边拉回来了”。困境往往让人屈服于诱惑,面对物质诱惑,许晶晶也曾动摇过,“我就像一个又饥又渴的人站在苹果树下,轻轻一跳,就能摘到那红艳诱人的苹果。跳,还是不跳?”不过她终究守住了自己的底线和原则,也守住了自己的尊严。

阎真以细腻的笔法塑造了一个青年女性独立生活的形象,不论是爱情还是事业,她始终遵从本心,不妥协、不认输,也不盲从,历经挫折和失败后依旧眼中有光,于重重迷雾中找到铺满阳光的前行之路,为当代青年带来“无论沉入怎样的困境,心里还是要有光明”的启示。她背负着家人的期望,一心希望留在麓城。大学毕业后,求职大型国企受挫、希望留在电视台未果、考公务员失败,无奈之下,她与一家小型培训机构签订就业协议。屡屡受挫让她认清现实,也实现内心的成长。她在工作中不断努力,因出色的业务能力被调到国企房产总部负责新媒体宣传工作,并主动踏入自媒体浪潮去追梦逐浪,迎接她的是布满希望的满天星辰。许晶晶相信爱情,一次次受挫后,她曾怀疑自己没有找寻真爱的资格。经历多次相亲后,她感叹“爱情只有一次”,将择偶的标准从“不能渣,不能穷”降到“不渣但穷”,与一位送外卖的硕士生师兄结婚,这个不完美的结婚对象,却能带给彼此温暖,平凡人有了温饱的日子。小说以极为真诚的态度,直面生活的现实和成长的痛苦,寻找一个人成长、成熟与妥协之间的平衡点。

《如何是好》探讨了当代青年在理想和现实中的彷徨,剖析了他们内心深处的困顿与坚持,在经历过挫折与坦途后,他们开始认识、理解和正视人生的意义,并以青春穿越时间构筑起未来与光亮。

——评纪实小说《唯有你,我希望有来生》

□刘学正

当至亲罹患绝症,家属该如何面对,又能够做些什么?《唯有你,我希望有来生》是作家陈旭撰写的一部纪实小说,她用女性特有的细腻笔触,勾画出了一对中年夫妇与癌症抗争的心理历程。书中,年仅40岁却不幸患癌的男主人公世广,在爱人雨琮的精心照料下,展现出强大的生命力量,虽然身体上的病痛无法根除,但几近崩溃的心理状态逐渐松弛,最终在陪伴和自我和解中从容面对人生。

与常见的抗癌题材图书不同,该书较少涉及具体的医学诊疗方法,而是透过心理咨询师与主人公的多次谈话,如剥洋葱一般,慢慢展现出普通人身患癌症的感受、认知以及心理变化。尤其是,夫妻俩相互贴耳的“揭发”,好似掘开了泪泉,也解开了彼此心结。

“我走过去,两人在房间里抱头痛哭。过去的幸福生活戛然而止,此刻世广不再是踌躇满志的年轻人,而是要直面死亡的肺腺癌患者。”在一个男人生命最绚丽的季节,被五彩斑斓的世界抛弃。经历过最初的恐惧,他们约定接下来无论发生什么,都互不隐瞒,一起面对。接下来,在乖乖接受医学治疗的同时,雨琮带着世广接受了心理咨询。

这些年有没有觉得越活越不快乐?有没有一些让你倍感压力的事情?一连串的问题,好似利刃,暴露出世广性格中既追求完美,又自卑懦弱的一面。原来,面对工作中的不快,他的内心声音经常是:为什么我的付出没有得到回报?我有什么资格要求?渴望得到又觉得自己不够好、不配得到,对自己失望至极,心里太多自相矛盾。而回到家,他明明特别希望得到爱人的理解,却又担心爱人瞧不起他的失败男人形象,所以戴上强大的面具,封闭自己,不交流,不释放,在较劲与猜忌中郁闷度日。

情绪的疏通,是自我疗伤的基础。彻底袒露后,世广不再害怕雨琮失望,不再担心达不到雨琮的期待。别人开的车比自己的好,别人的房子比自己的大,别人的小孩念优质学校,这些都没什么,只要家人平安和顺便足矣。对此,雨琮也坚定地表示,“我不在乎情况有多差,我想知道真实情况,我愿意与世广同甘共苦,共同想办法。”

后续的日子,心灵上的沟通,让世广接受了自己的不完美,心里也由此轻松了许多。在爱人的陪伴下,他尝试淡化过去的痛苦,把癌细胞从悲伤挪到愉悦的环境中浸泡,让它们从射线照射回到阳光照射。整个抗癌的过程,他痛苦万分,但也从容接受。

13个月后,世广还是离去了,他的表情放松而祥和,仿佛一部无字遗书闯入雨琮的眼帘——千山我独行,不必相送。斯人已逝,但过程和感悟意义非凡:癌症是以一种狰狞的面目来提醒人们,过去把生命能量用错了地方。当初误入歧路形成癌症的能量,可以在新的生活方式中化解,甚至无影无踪。

在与病痛“和解”的过程中,幸有家人的陪伴。小说里,雨琮陪在世广身边,一起走过了从辗转确诊到西医、中医治疗乃至心灵疗愈的整个过程,她始终坚持“在担忧、恐惧、焦虑中读懂爱人的心”。是的,无论何种境遇,只要有家人的陪伴,再难挨的日子也能度过。

——读《上河记》随感

□胡胜盼

从苦水的玫瑰到河州的“花儿与少年”,从记忆中的萧关道到西吉寂寞的城堡……李敬泽带着异乡人的眼光踏上旅途。《上河记》以15篇文章记录沿着黄河行走的日日夜夜,作者将目光聚焦于旧牌匾、楹联、门楼、城墙、堡寨、庙宇等凝固历史痕迹的事物,秉持贯通古今、富于哲理的笔调,在对日常见闻的描写中融入大量对历史的追溯与思索。

《上河记》的核心概念“河”,即黄河。作为中华民族的母亲河,这条奔流在中国北方的长河不仅是中国人生命的源头,更是中国人的精神之源。不过,许多人对黄河的认识更多地停留在纸面、银幕上,局限于知识阐释或作品的演绎。《上河记》中说,黄河“几乎不是一条被看到的河,而是被说出的河”。因为“听说”过太多,情感上太亲近,人们往往认为自己了解黄河,但未曾亲身体验,所获得的终究是外来者的观感。

黄河流域孕育了辉煌的古代文明,灿烂的黄河文化又尤其凸显于黄河中游地区:这里不仅是仰韶文化的发源地,亦是历史上不同文明相互交流的重要通道,发达的经济与活跃的文化交流为这一地区积攒了宝贵而丰富的历史文化遗产。别具一格的文化环境与地理风貌使黄河中游地区积淀起厚重的历史感,展现出不一样的风俗民情。《上河记》作者行走于黄河中游,从甘肃出发,一路行经宁夏、内蒙古、陕西、山西,这条“上河之路”涵盖诸多蕴含独特文化要素的市镇、乡村,所见所得十分丰富。

较之风景名胜,《上河记》更关注那些日常的生活和其中的细节:在“花儿会”上尽情对唱,以独家妙法制作汆面,以及旧宅门上的楹联与牌匾、路边的嘛呢堆、院里的木架子……这些细节,无一不映射着黄河“流动不居的多样性”:两岸不同地区的自然、人文环境,居民的饮食、服饰、语言乃至信仰、记忆、感受和表达方式等,十里不同风,百里不同俗。这种多样性可能是人们带着先入为主的印象对黄河泛泛而谈时所易忽略的,却恰恰是黄河文化的本质特征——正是这多样性塑造了多彩的中华民族,造就了博大精深、源远流长的中华文化。

李敬泽被誉为“作家中的考古者”,其文笔蕴藉,随性而发,《上河记》中对日常见闻的描写显现了其文字背后的寥廓意境。正如作家毕飞宇所言,“你想不到李敬泽的哪段文字会一下子击中你,让你不得不停下来想一会儿”。李敬泽把河上纪行,写出了纪录片的“文献感”,他像周代的采诗官,取各地之风,用以兴观。作者行文随性灵动,天文地理历史穿插其间,无数生动细节恍如正在眼前上演,读着不累,却颇能发人深思遐想,正所谓好文天成,绝无矫揉造作痕迹。这本书不是游记,是对黄河流域贫苦众生的一次观察与记录。作者怀着极大的善意去记录生活在黄河两岸的男女老少的生活,让这本游记见山见水,更见得到人情冷暖和风土人情。

李敬泽说:“这是一本寂寞的书。”其实相对的“寂寞”又何曾不是一件好事。书评人俞耕耘评价:“李敬泽将关切他人与关心自己,同构一体,这是一种双重观照的写作。他的文章,自有年表,自成经纬。过去未来时,与将来进行时,一并穿行,又何止远上白云。《上河记》好古而知新,述往以知来,思绪落笔,远比河道更自由。”阅读《上河记》,如同开启一段穿行于时空之间的黄河之旅。“我将从黄河之源走到黄河的入海口。在黄河流域的广袤土地上漫游,走过山、原野、河流、村庄、城市……我想,你要任自己的意走出去,去往你未曾去过的地方,你得见见山川、世面,会一会陌生的人。”这也许就是旅行的意义。

□郑学富

刘松年《撵茶图》

南宋宫廷画家刘松年(传)的《撵茶图》,现藏于台北故宫博物院,描绘的是文人品茗雅集的生动场面,再现了宋朝流行的点茶技艺。

画面所绘场景似在一处园林内,有奇石、棕榈树等,一共五人,右边有一张案几,上摆文房四宝,香炉青烟袅袅,围坐着三位文人雅士。最右边坐着的是一位僧人,身穿袈裟,正伏案挥毫书写(或绘画);对面端坐者是一位雅士,一身道士装扮,正聚精会神观看僧人创作;另一位为儒生,一身文士打扮,双手展卷,两眼却看向僧人这边,好像在对比赏析书画作品。有学者说这三人分别是唐代“草圣”怀素及其叔父钱起、文士戴叔伦。三位高士全神贯注,完全沉浸在书画创作和欣赏之中。画面显得极为安静,整洁有序。

画面的左侧有两个人正忙着煮茶点茶事宜,即“茶博士”。前面一位骑坐在长条矮几上,右手正在转动茶磨磨茶,神态专注,动作舒缓,茶末从茶磨中似雪花般涌出洒落在磨盘上。石磨旁横放一把茶帚,是用来扫拭茶末的。后面一人伫立桌边,右手提汤瓶,左手执茶盏,欲待点茶。黑色方桌上陈列着点茶器具:茶箩、茶盒、茶盏、盏托、茶匙、茶筅等。地上小方几上的火炉很旺,冒出的火苗清晰可见,炉子上的煮水器是一个提梁壶造型的水铫。茶博士身后的镂空雕花器座上是一个中间大两头小的贮水瓮,瓮口盖着一个荷叶形盖子。点茶场景繁而不乱,有条不紊。

中国的茶文化源远流长。被后人称为“茶圣”的陆羽专门撰写一部《茶经》,开创了饮茶新风尚,推动了茶文化的形成和发展。唐宋时期,煮茶论道已成为文人雅客的文化时尚。三五好友,品茗论诗,那种文人的淡定与清高,将“君子之交淡如水”的文人情怀,提升到了一个很高的境界。白居易《晚起》诗云:“暖炉生火早,寒镜裹头迟。融雪煎香茗,调酥煮乳糜。”描绘的是冬日煮茶的情调。宋代是茶文化的鼎盛期,茶事活动丰富多彩。宋代大文豪苏东坡就是一位资深茶迷,他不仅对种茶、制茶、煎茶、烹茶有深入研究,更在品茶美学和品茶论道上造诣极高,从茶中品出生活的真味、世间的真情、人生的真谛。他一生写下很多有关茶的诗词,即使在逆境中,也开朗豁达,以茶会友,咏茶言情。他因“乌台诗案”刚从狱中活着出来,即给好友杜道源写了一张便札:“道源无事,只今可能枉顾啜茶否?有少事须至面白。”邀请其过来啜茶一叙。他在晚年被贬到荒蛮之地儋州,可谓到了人生的谷底,仍然与茶为友。元符三年(1100年)春曾作《汲江煎茶》诗曰:“活水还须活火烹,自临钓石取深清。大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶。雪乳已翻煎处脚,松风忽作泻时声。枯肠未易禁三碗,坐听荒城长短更。”诗中描写了从取水、煎茶到饮茶的全过程,精妙生动,比喻贴切,说明了烹茶品茶的美妙滋味已深深融于他的骨髓。诗人借景抒情,反映了被贬远方的寂寞心情,只能以茶聊以慰藉思乡之情。

刘松年,号清波,浙江金华人,宦居杭州。工山水、人物,山水皴法受李唐影响,画风笔精墨妙,变雄健为典雅,水墨青绿兼工,着色妍丽典雅,多写茂林修竹,山明水秀之西湖胜景,因题材多园林小景,人称“小景山水”。所画人物神情生动,衣褶清劲,精妙入微。《撵茶图》中的人物造型准确,刻画得活灵活现,栩栩如生,呼之欲出。煮茶点茶的程序描绘得很细腻,有诸多令人称奇的细节,如磨茶者的脖子上的白色麻绳打了两个结,形成两个环套在胳膊处,是为了推磨时节省力气。煮茶点茶的器具描绘得也很精细。

南宋诗人杜耒《寒夜》诗云:“寒夜客来茶当酒,竹炉汤沸火初红。寻常一样窗前月,才有梅花便不同。”煮茶品茗,谈诗论道,须是与志同道合的朋友,君子之交,宁静雅致。在现代生活中,营造一处返璞归真、古色古香的氛围,用传统的茶具、木炭,烹煮中式茶饮,忘却忧愁烦恼,“偷得浮生半日闲”,聊天叙旧,不失为传承优秀传统文化的一桩雅事。

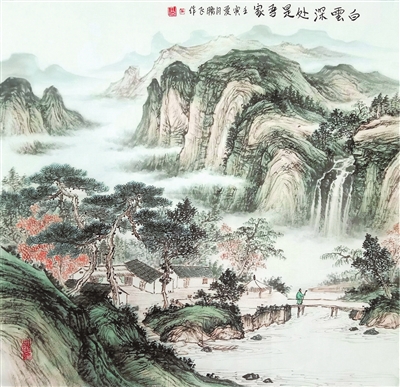

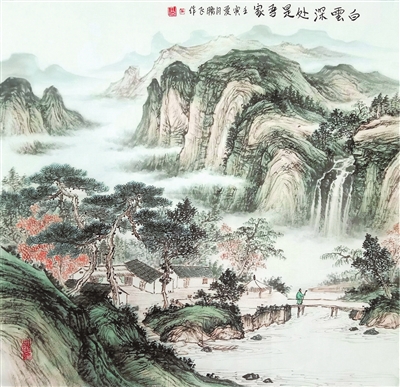

白云深处是吾家 (国画) 张鹏飞 作品

——读阎真长篇小说《如何是好》

□李钊

困境和成长一直是阎真专注的主题。从《曾在天涯》书写留学生孤悬海外的窘境与挣扎,《沧浪之水》呈现知识分子进入官场面对的纠葛和奋起,《活着之上》讲述大学老师在利益诱惑前犹豫和坚守,到如今的《如何是好》再现当代青年在生存和尊重对抗中的困顿与坚持,不论小说主人公的身份如何变换,在现实生活的重重压力下,他们需要面对的生活困境如影随形、层层叠叠扑来,是该选择低头臣服、随波逐流,还是该勇敢面对、逆流而上呢?小说主人公在跌宕起伏的生活经历中做出了各自的选择,并实现了自我成长,而读者则可以随着他们的命运浮沉收获走出困境的智慧和力量。

有人说,“内卷”时代里,“青年”已不再是一个年龄,而是一种无法自主掌握命运,被流放于周遭的状态。“当生存与尊严对抗,我们究竟如何是好?!”这是印在《如何是好》封底上的一句话,青年总是为这个问题感到困顿和迷茫,也常在心里发出这声呐喊。小说主人公许晶晶是一名“小镇青年”,没有背景、没有人脉,也没有出众能力的她,向阳生长是她最大的追求,她凭借自己的努力考入重点大学,拥有理想中的爱情,并期待着美好的未来。当从“象牙塔”走进社会,陷入“内卷”风暴里的她经历了保研“落选”、爱情“落跑”、求职路上的挫折不断,“碰得头破血流”。理想和现实的巨大落差,让她充满挫败和沮丧,她一度想放下内心的坚持,“但是生活中的善意、友情,还有……爱情,把我从绝望的悬崖边拉回来了”。困境往往让人屈服于诱惑,面对物质诱惑,许晶晶也曾动摇过,“我就像一个又饥又渴的人站在苹果树下,轻轻一跳,就能摘到那红艳诱人的苹果。跳,还是不跳?”不过她终究守住了自己的底线和原则,也守住了自己的尊严。

阎真以细腻的笔法塑造了一个青年女性独立生活的形象,不论是爱情还是事业,她始终遵从本心,不妥协、不认输,也不盲从,历经挫折和失败后依旧眼中有光,于重重迷雾中找到铺满阳光的前行之路,为当代青年带来“无论沉入怎样的困境,心里还是要有光明”的启示。她背负着家人的期望,一心希望留在麓城。大学毕业后,求职大型国企受挫、希望留在电视台未果、考公务员失败,无奈之下,她与一家小型培训机构签订就业协议。屡屡受挫让她认清现实,也实现内心的成长。她在工作中不断努力,因出色的业务能力被调到国企房产总部负责新媒体宣传工作,并主动踏入自媒体浪潮去追梦逐浪,迎接她的是布满希望的满天星辰。许晶晶相信爱情,一次次受挫后,她曾怀疑自己没有找寻真爱的资格。经历多次相亲后,她感叹“爱情只有一次”,将择偶的标准从“不能渣,不能穷”降到“不渣但穷”,与一位送外卖的硕士生师兄结婚,这个不完美的结婚对象,却能带给彼此温暖,平凡人有了温饱的日子。小说以极为真诚的态度,直面生活的现实和成长的痛苦,寻找一个人成长、成熟与妥协之间的平衡点。

《如何是好》探讨了当代青年在理想和现实中的彷徨,剖析了他们内心深处的困顿与坚持,在经历过挫折与坦途后,他们开始认识、理解和正视人生的意义,并以青春穿越时间构筑起未来与光亮。

——评纪实小说《唯有你,我希望有来生》

□刘学正

当至亲罹患绝症,家属该如何面对,又能够做些什么?《唯有你,我希望有来生》是作家陈旭撰写的一部纪实小说,她用女性特有的细腻笔触,勾画出了一对中年夫妇与癌症抗争的心理历程。书中,年仅40岁却不幸患癌的男主人公世广,在爱人雨琮的精心照料下,展现出强大的生命力量,虽然身体上的病痛无法根除,但几近崩溃的心理状态逐渐松弛,最终在陪伴和自我和解中从容面对人生。

与常见的抗癌题材图书不同,该书较少涉及具体的医学诊疗方法,而是透过心理咨询师与主人公的多次谈话,如剥洋葱一般,慢慢展现出普通人身患癌症的感受、认知以及心理变化。尤其是,夫妻俩相互贴耳的“揭发”,好似掘开了泪泉,也解开了彼此心结。

“我走过去,两人在房间里抱头痛哭。过去的幸福生活戛然而止,此刻世广不再是踌躇满志的年轻人,而是要直面死亡的肺腺癌患者。”在一个男人生命最绚丽的季节,被五彩斑斓的世界抛弃。经历过最初的恐惧,他们约定接下来无论发生什么,都互不隐瞒,一起面对。接下来,在乖乖接受医学治疗的同时,雨琮带着世广接受了心理咨询。

这些年有没有觉得越活越不快乐?有没有一些让你倍感压力的事情?一连串的问题,好似利刃,暴露出世广性格中既追求完美,又自卑懦弱的一面。原来,面对工作中的不快,他的内心声音经常是:为什么我的付出没有得到回报?我有什么资格要求?渴望得到又觉得自己不够好、不配得到,对自己失望至极,心里太多自相矛盾。而回到家,他明明特别希望得到爱人的理解,却又担心爱人瞧不起他的失败男人形象,所以戴上强大的面具,封闭自己,不交流,不释放,在较劲与猜忌中郁闷度日。

情绪的疏通,是自我疗伤的基础。彻底袒露后,世广不再害怕雨琮失望,不再担心达不到雨琮的期待。别人开的车比自己的好,别人的房子比自己的大,别人的小孩念优质学校,这些都没什么,只要家人平安和顺便足矣。对此,雨琮也坚定地表示,“我不在乎情况有多差,我想知道真实情况,我愿意与世广同甘共苦,共同想办法。”

后续的日子,心灵上的沟通,让世广接受了自己的不完美,心里也由此轻松了许多。在爱人的陪伴下,他尝试淡化过去的痛苦,把癌细胞从悲伤挪到愉悦的环境中浸泡,让它们从射线照射回到阳光照射。整个抗癌的过程,他痛苦万分,但也从容接受。

13个月后,世广还是离去了,他的表情放松而祥和,仿佛一部无字遗书闯入雨琮的眼帘——千山我独行,不必相送。斯人已逝,但过程和感悟意义非凡:癌症是以一种狰狞的面目来提醒人们,过去把生命能量用错了地方。当初误入歧路形成癌症的能量,可以在新的生活方式中化解,甚至无影无踪。

在与病痛“和解”的过程中,幸有家人的陪伴。小说里,雨琮陪在世广身边,一起走过了从辗转确诊到西医、中医治疗乃至心灵疗愈的整个过程,她始终坚持“在担忧、恐惧、焦虑中读懂爱人的心”。是的,无论何种境遇,只要有家人的陪伴,再难挨的日子也能度过。

——读《上河记》随感

□胡胜盼

从苦水的玫瑰到河州的“花儿与少年”,从记忆中的萧关道到西吉寂寞的城堡……李敬泽带着异乡人的眼光踏上旅途。《上河记》以15篇文章记录沿着黄河行走的日日夜夜,作者将目光聚焦于旧牌匾、楹联、门楼、城墙、堡寨、庙宇等凝固历史痕迹的事物,秉持贯通古今、富于哲理的笔调,在对日常见闻的描写中融入大量对历史的追溯与思索。

《上河记》的核心概念“河”,即黄河。作为中华民族的母亲河,这条奔流在中国北方的长河不仅是中国人生命的源头,更是中国人的精神之源。不过,许多人对黄河的认识更多地停留在纸面、银幕上,局限于知识阐释或作品的演绎。《上河记》中说,黄河“几乎不是一条被看到的河,而是被说出的河”。因为“听说”过太多,情感上太亲近,人们往往认为自己了解黄河,但未曾亲身体验,所获得的终究是外来者的观感。

黄河流域孕育了辉煌的古代文明,灿烂的黄河文化又尤其凸显于黄河中游地区:这里不仅是仰韶文化的发源地,亦是历史上不同文明相互交流的重要通道,发达的经济与活跃的文化交流为这一地区积攒了宝贵而丰富的历史文化遗产。别具一格的文化环境与地理风貌使黄河中游地区积淀起厚重的历史感,展现出不一样的风俗民情。《上河记》作者行走于黄河中游,从甘肃出发,一路行经宁夏、内蒙古、陕西、山西,这条“上河之路”涵盖诸多蕴含独特文化要素的市镇、乡村,所见所得十分丰富。

较之风景名胜,《上河记》更关注那些日常的生活和其中的细节:在“花儿会”上尽情对唱,以独家妙法制作汆面,以及旧宅门上的楹联与牌匾、路边的嘛呢堆、院里的木架子……这些细节,无一不映射着黄河“流动不居的多样性”:两岸不同地区的自然、人文环境,居民的饮食、服饰、语言乃至信仰、记忆、感受和表达方式等,十里不同风,百里不同俗。这种多样性可能是人们带着先入为主的印象对黄河泛泛而谈时所易忽略的,却恰恰是黄河文化的本质特征——正是这多样性塑造了多彩的中华民族,造就了博大精深、源远流长的中华文化。

李敬泽被誉为“作家中的考古者”,其文笔蕴藉,随性而发,《上河记》中对日常见闻的描写显现了其文字背后的寥廓意境。正如作家毕飞宇所言,“你想不到李敬泽的哪段文字会一下子击中你,让你不得不停下来想一会儿”。李敬泽把河上纪行,写出了纪录片的“文献感”,他像周代的采诗官,取各地之风,用以兴观。作者行文随性灵动,天文地理历史穿插其间,无数生动细节恍如正在眼前上演,读着不累,却颇能发人深思遐想,正所谓好文天成,绝无矫揉造作痕迹。这本书不是游记,是对黄河流域贫苦众生的一次观察与记录。作者怀着极大的善意去记录生活在黄河两岸的男女老少的生活,让这本游记见山见水,更见得到人情冷暖和风土人情。

李敬泽说:“这是一本寂寞的书。”其实相对的“寂寞”又何曾不是一件好事。书评人俞耕耘评价:“李敬泽将关切他人与关心自己,同构一体,这是一种双重观照的写作。他的文章,自有年表,自成经纬。过去未来时,与将来进行时,一并穿行,又何止远上白云。《上河记》好古而知新,述往以知来,思绪落笔,远比河道更自由。”阅读《上河记》,如同开启一段穿行于时空之间的黄河之旅。“我将从黄河之源走到黄河的入海口。在黄河流域的广袤土地上漫游,走过山、原野、河流、村庄、城市……我想,你要任自己的意走出去,去往你未曾去过的地方,你得见见山川、世面,会一会陌生的人。”这也许就是旅行的意义。

□郑学富

刘松年《撵茶图》

南宋宫廷画家刘松年(传)的《撵茶图》,现藏于台北故宫博物院,描绘的是文人品茗雅集的生动场面,再现了宋朝流行的点茶技艺。

画面所绘场景似在一处园林内,有奇石、棕榈树等,一共五人,右边有一张案几,上摆文房四宝,香炉青烟袅袅,围坐着三位文人雅士。最右边坐着的是一位僧人,身穿袈裟,正伏案挥毫书写(或绘画);对面端坐者是一位雅士,一身道士装扮,正聚精会神观看僧人创作;另一位为儒生,一身文士打扮,双手展卷,两眼却看向僧人这边,好像在对比赏析书画作品。有学者说这三人分别是唐代“草圣”怀素及其叔父钱起、文士戴叔伦。三位高士全神贯注,完全沉浸在书画创作和欣赏之中。画面显得极为安静,整洁有序。

画面的左侧有两个人正忙着煮茶点茶事宜,即“茶博士”。前面一位骑坐在长条矮几上,右手正在转动茶磨磨茶,神态专注,动作舒缓,茶末从茶磨中似雪花般涌出洒落在磨盘上。石磨旁横放一把茶帚,是用来扫拭茶末的。后面一人伫立桌边,右手提汤瓶,左手执茶盏,欲待点茶。黑色方桌上陈列着点茶器具:茶箩、茶盒、茶盏、盏托、茶匙、茶筅等。地上小方几上的火炉很旺,冒出的火苗清晰可见,炉子上的煮水器是一个提梁壶造型的水铫。茶博士身后的镂空雕花器座上是一个中间大两头小的贮水瓮,瓮口盖着一个荷叶形盖子。点茶场景繁而不乱,有条不紊。

中国的茶文化源远流长。被后人称为“茶圣”的陆羽专门撰写一部《茶经》,开创了饮茶新风尚,推动了茶文化的形成和发展。唐宋时期,煮茶论道已成为文人雅客的文化时尚。三五好友,品茗论诗,那种文人的淡定与清高,将“君子之交淡如水”的文人情怀,提升到了一个很高的境界。白居易《晚起》诗云:“暖炉生火早,寒镜裹头迟。融雪煎香茗,调酥煮乳糜。”描绘的是冬日煮茶的情调。宋代是茶文化的鼎盛期,茶事活动丰富多彩。宋代大文豪苏东坡就是一位资深茶迷,他不仅对种茶、制茶、煎茶、烹茶有深入研究,更在品茶美学和品茶论道上造诣极高,从茶中品出生活的真味、世间的真情、人生的真谛。他一生写下很多有关茶的诗词,即使在逆境中,也开朗豁达,以茶会友,咏茶言情。他因“乌台诗案”刚从狱中活着出来,即给好友杜道源写了一张便札:“道源无事,只今可能枉顾啜茶否?有少事须至面白。”邀请其过来啜茶一叙。他在晚年被贬到荒蛮之地儋州,可谓到了人生的谷底,仍然与茶为友。元符三年(1100年)春曾作《汲江煎茶》诗曰:“活水还须活火烹,自临钓石取深清。大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶。雪乳已翻煎处脚,松风忽作泻时声。枯肠未易禁三碗,坐听荒城长短更。”诗中描写了从取水、煎茶到饮茶的全过程,精妙生动,比喻贴切,说明了烹茶品茶的美妙滋味已深深融于他的骨髓。诗人借景抒情,反映了被贬远方的寂寞心情,只能以茶聊以慰藉思乡之情。

刘松年,号清波,浙江金华人,宦居杭州。工山水、人物,山水皴法受李唐影响,画风笔精墨妙,变雄健为典雅,水墨青绿兼工,着色妍丽典雅,多写茂林修竹,山明水秀之西湖胜景,因题材多园林小景,人称“小景山水”。所画人物神情生动,衣褶清劲,精妙入微。《撵茶图》中的人物造型准确,刻画得活灵活现,栩栩如生,呼之欲出。煮茶点茶的程序描绘得很细腻,有诸多令人称奇的细节,如磨茶者的脖子上的白色麻绳打了两个结,形成两个环套在胳膊处,是为了推磨时节省力气。煮茶点茶的器具描绘得也很精细。

南宋诗人杜耒《寒夜》诗云:“寒夜客来茶当酒,竹炉汤沸火初红。寻常一样窗前月,才有梅花便不同。”煮茶品茗,谈诗论道,须是与志同道合的朋友,君子之交,宁静雅致。在现代生活中,营造一处返璞归真、古色古香的氛围,用传统的茶具、木炭,烹煮中式茶饮,忘却忧愁烦恼,“偷得浮生半日闲”,聊天叙旧,不失为传承优秀传统文化的一桩雅事。

白云深处是吾家 (国画) 张鹏飞 作品

暂时没有评论