陈子怡

2023-11-22 13:56

陈子怡

2023-11-22 13:56

近年来,我国教育正经历着前所未有的深刻变革。在这个转型时期,迫切需要从教育大国向教育强国迈进。全球范围内,核心素养教育已逐渐成为教育创新的重要发力方向,而项目学习作为一种富有成效的教育手段,已在教育界引起了广泛的讨论。

在第六届中国教育创新成果公益博览会上,项目学习同样成为关注焦点,不仅举办《指向核心素养的项目学习》及《项目式学习国际研讨会》系列研讨会,邀请来自各领域、不同国家的专家学者共同探讨项目学习的理论发展与实践案例,还设置了主题展区,立体化呈现项目学习试验区两年多来的阶段性成果。

在从教育大国向教育强国的转型过程中,指向核心素养的项目学习被当作最大的“不变量”。面对当今世界百年未有之大变局,深化基础教育改革被视为未来希望所在,而通过项目学习,我们有望培养出更多具备全面核心素养的优秀人才,助力我国各项事业的繁荣与发展。

专家学者基于证据得出结论

“项目学习”是培养创造性人才的重要路径

“内卷”一词近几年在社会上广泛流行,尤其在教育领域。从幼儿园到大学,学生和家长在面对升学时感受到越来越大的压力,很容易陷入过度竞争和焦虑。而随之而来的,是表达放弃、妥协等意义的“躺平”声层出不穷。

北京师范大学中国教育创新研究院院长刘坚认为,与经济领域面临的中等收入陷阱相对应,中国教育领域也存在“学业过剩陷阱”。2019年,刘坚从数学教育这个小切口介入到教育领域进行研究,形成了一份3万字的报告。报告中提到经过几轮课程改革,中国的基础教育还是基于标准答案死记硬背的学习、教学和评价,学生们花费大量时间在死记硬背上,导致他们没有多少时间发展自己的兴趣爱好和社交能力。

“我们现在需要的不是只具备‘读写算’能力和基本执行力的劳动者,而需要面对各行各业真实世界、能够解决非常规问题的创造性人才,这要求我们破除‘学业过剩陷阱’,反思并改变现有的教育模式。”刘坚说。

在北京师范大学中国教育创新研究院的研究基础上,一个涵盖文化理解与传承的 “21世纪核心素养5C模型”应运而生。这一框架在国际教育领域引起了广泛关注,被认为是符合中国教育发展需求且具有全球推广价值的解决方案。“21世纪核心素养5C模型”包括文化理解与传承、审辨、创新、合作和沟通等五个方面,旨在培养具有国际竞争力的优秀人才。

为实现核心素养的提升,也需要改变现有的教学模式,找到新的教学方法。没过多久,项目学习便进入了众人的视野。

项目学习(project based learning)是一种动态的学习方法,通过该方法学生们可以主动探索现实世界,解决问题和挑战,在这个过程中领会到更深刻的知识和技能,培养他们的实践能力、沟通能力和创新能力。

“项目学习和传统学习最大的区别,就是可以唤醒灵魂。”北京师范大学未来教育学院PBL(Project - based Learning ,“项目式学习”简称 PBL)教研中心主任年智英表示,项目学习能强调学生的主体地位,以问题为导向,培养学生解决问题的能力,同时教师在设计、实施项目学习的过程中,也不断反思和优化教学方法,从而提升自身教学能力。

北京师范大学教授郑国民则认为项目学习具备“跨学科”优势,他表示,根据2022版《义务教育课程方案和课程标准》,要求每门课程都要拿出10%的课时进行跨学科的学习,如何落实跨学科的学习,项目学习是非常重要的路径和通道,“相信在未来的几年,项目学习在中小学、大学可能都会成为非常重要的教学改革。”

针对1800万人口展开大试验

阶段性成果在教博会得到集中展示

2021年,“指向核心素养的项目学习区域整体改革”课题正式启动,北京师范大学中国教育创新研究院联合北京师范大学九学科教育团队,以北京丰台、北京海淀、上海黄浦、山西晋中、浙江温州为试验区、针对1800 万人口,并与一大批试验校形成教育创新合力,共同开展指向核心素养的项目学习创新实践,积极探索项目学习区域常态化实施的内在机制和核心素养教育落地的生态系统。

经过两年多的探索,专家们发现通过高质量的项目学习,学生在核心素养方面已经取得了显著的进步。在国际同行眼中,这是全球范围内罕见的教育创新成果。第六届中国教育创新成果公益博览会上,课题组通过举办系列论坛、开设专题展区,将试验情况、教学经验、教学案例毫无保留地分享给广大教育从业者。

系列论坛上,专家学者从宏观(国家政策及学术研究)、中观(区域)、微观(学校)三个层面探讨整体推进项目学习的必要性、可行性。在各学科论坛上,由北京师范大学郑国民教授和王磊教授牵头的北师大学科教育团队从语文、英语、数学、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治等9个学科入手,分享了关于项目学习的实施路径和经验。

比如语文学科可以通过创设良好的学习情境,让学生在实践中获得情感体验;物理学科可以突出问题导向,带领学生一起逐渐解构概念发现规律,从而完成知识的内化;数学学科可以建立数学模型,引导学生分析解决问题的同时,用数学的思维,包括数学模型,数学的推理思考现实世界等。

论坛上各参与者们也提出要构建信息技术支持的资源建设机制,利用教育云平台积累成熟的项目学习案例,为更多学校更多老师提供支持和帮助。同时,要形成效果的反馈、研究评价机制,充分利用数据,为课题研究做好充分的实证依据。当然,项目学习的实践过程中也面临着诸多挑战,如何实现区域常态化,让更多的学校和教师参与其中,成为必须面对的问题。在这个过程中,政策支持、实践经验、教育评价机制和教师培训等方面都需要不断探索和完善。

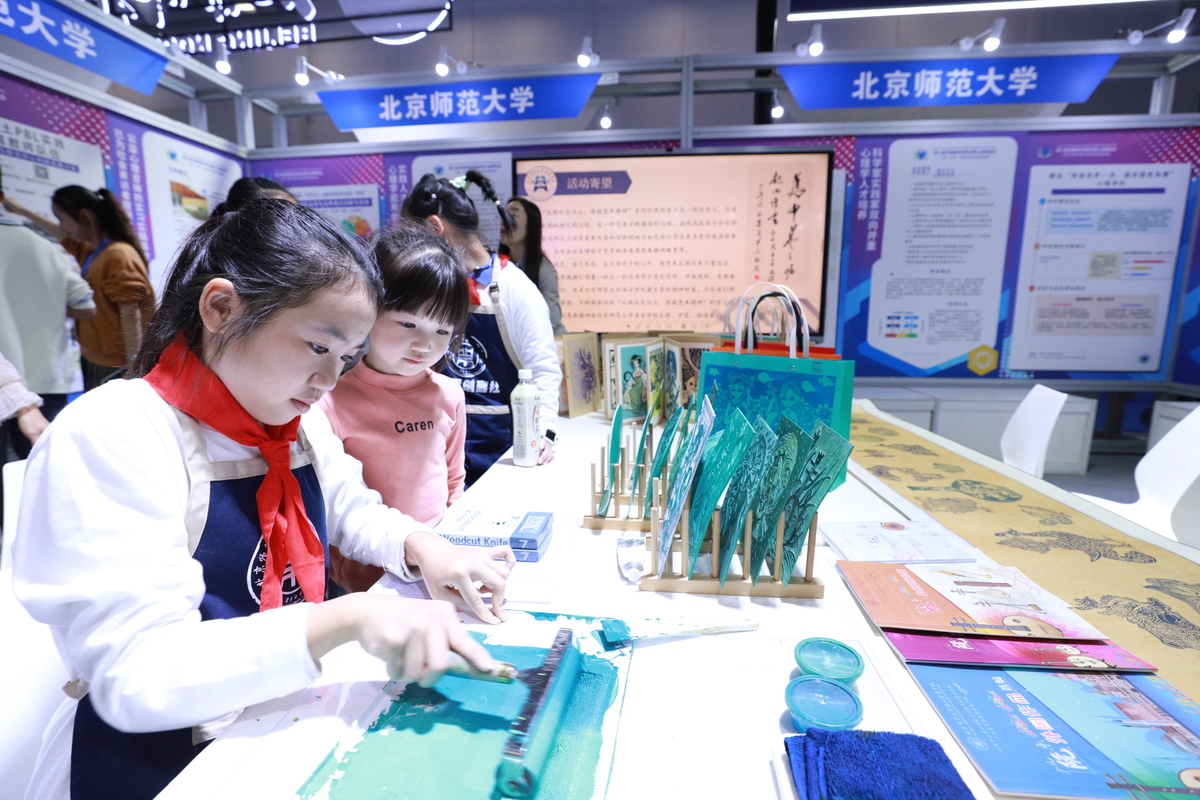

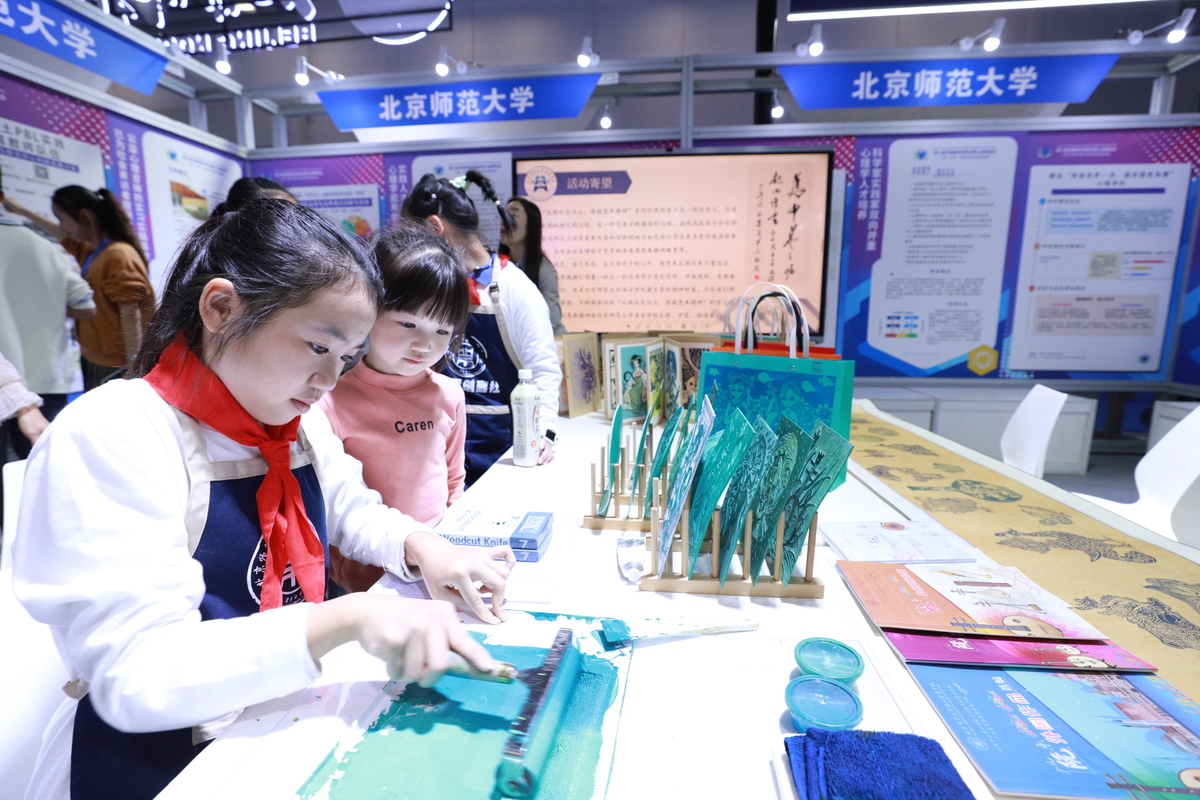

在“指向核心素养的项目学习区域整体改革”展区,北京丰台、北京海淀、上海黄浦、山西晋中、浙江温州……来自5个试验区的老师们“你方唱罢我登场”,轮番在第六届中国教育创新成果公益博览会上开展自己的“小课堂”。北京师范大学中国教育创新研究院科研助理韩如向记者介绍,展区现场共设有200个成果展板,60场丰富多彩的展区工作坊,所展示的内容全部都是由北京师范大学和5个项目试验区推送上来优秀的成果。现场正在进行的“小课堂”就是展区工作坊,试验区教师会从各地奔赴珠海,基于成果进行案例交流、方法探讨。

成立全国教学研究共同体

推动基于核心素养的项目学习普及和发展

11月19日,在第六届中国教育创新成果公益博览会项目式学习国际研讨会上,全国PBL教学研究共同体正式成立。该共同体成立的主要目的在于搭建专家型 PBL 教研指导团队,建立高水平 PBL 教师队伍,为各地方中小学及相关教育部门提供支持和帮助。

该“共同体”依托北京师范大学未来教育学院 PBL 教学与研究中心,联合各方教育主体在平等自愿、互惠互利的基础上共同发起。致力于搭建专家型 PBL 教研指导团队,建立高水平 PBL 教师队伍,为各地方中小学及相关教育部门提供支持和帮助,增进高校与中小学在项目式教学方面的相互交流、协作与支持,促进中国基础教育教学的改革与创新。

“共同体”还将支持成员单位建立校内 PBL 教学研究中心,以提升我国学生的问题解决能力、思辨能力和创新能力,为国家培养创新型人才作出重要贡献,开发PBL教师培训课程,提供PBL三级认证,以此提升教师的教研能力,打造卓越教师。

如果说“指向核心素养的项目学习区域整体改革”课题的辐射区域大部分在北方,那么全国PBL教学研究共同体则可以推动更多湾区学校“拥抱”项目学习的教育改革热点。“我们有年轻的队伍,依托资深的专家,希望可以带动整个南方深入了解项目学习,包括香港和澳门,促进整个大湾区的基础教育的促进和提高。”年智英说。

珠海市金凤小学在北京师范大学未来教育学院 PBL 教学与研究中心带动下,于去年3月开始接触项目学习。金凤小学校长助理黄真在研讨会上分享了过去一年多学校在PBL教学上的探索,其中包括前期为老师进行理念培训,启动项目负责制让所有老师“人人有项目,人人做项目”,引进北京师范大学优质资源,邀请自然教学科学院教授为老师做提炼和培训,同时积极发起资源联动,打破空间限制,带领学生体验更多“身临其境”的学习方式。

“在参与PBL教学课程研发的过程中,老师与学生一同成为了课程的参与主体,我们带着学生走出校园,在高校实验室查看纳米净水材料、学习水质探查方法、来到社区水族馆研究水生态环境、在养蜂基地观察生态蜂巢……我们的参与形式正在越发多样化。”黄真说。

自上而下的教育需求,引发着自下而上的探索和追问。学者、教育从业者们包含对教育事业的热爱,以孜孜不倦的探究精神,总结生成源源不断的优秀经验和真实案例。本次博览会及系列研讨会的举办,不仅为我国教育改革提供了有益借鉴,还进一步推动了项目学习在实践中的探索与推广。期待在全社会共同努力下,我国教育改革能不断取得新的突破,实现从教育大国向教育强国的华丽蜕变。

近年来,我国教育正经历着前所未有的深刻变革。在这个转型时期,迫切需要从教育大国向教育强国迈进。全球范围内,核心素养教育已逐渐成为教育创新的重要发力方向,而项目学习作为一种富有成效的教育手段,已在教育界引起了广泛的讨论。

在第六届中国教育创新成果公益博览会上,项目学习同样成为关注焦点,不仅举办《指向核心素养的项目学习》及《项目式学习国际研讨会》系列研讨会,邀请来自各领域、不同国家的专家学者共同探讨项目学习的理论发展与实践案例,还设置了主题展区,立体化呈现项目学习试验区两年多来的阶段性成果。

在从教育大国向教育强国的转型过程中,指向核心素养的项目学习被当作最大的“不变量”。面对当今世界百年未有之大变局,深化基础教育改革被视为未来希望所在,而通过项目学习,我们有望培养出更多具备全面核心素养的优秀人才,助力我国各项事业的繁荣与发展。

专家学者基于证据得出结论

“项目学习”是培养创造性人才的重要路径

“内卷”一词近几年在社会上广泛流行,尤其在教育领域。从幼儿园到大学,学生和家长在面对升学时感受到越来越大的压力,很容易陷入过度竞争和焦虑。而随之而来的,是表达放弃、妥协等意义的“躺平”声层出不穷。

北京师范大学中国教育创新研究院院长刘坚认为,与经济领域面临的中等收入陷阱相对应,中国教育领域也存在“学业过剩陷阱”。2019年,刘坚从数学教育这个小切口介入到教育领域进行研究,形成了一份3万字的报告。报告中提到经过几轮课程改革,中国的基础教育还是基于标准答案死记硬背的学习、教学和评价,学生们花费大量时间在死记硬背上,导致他们没有多少时间发展自己的兴趣爱好和社交能力。

“我们现在需要的不是只具备‘读写算’能力和基本执行力的劳动者,而需要面对各行各业真实世界、能够解决非常规问题的创造性人才,这要求我们破除‘学业过剩陷阱’,反思并改变现有的教育模式。”刘坚说。

在北京师范大学中国教育创新研究院的研究基础上,一个涵盖文化理解与传承的 “21世纪核心素养5C模型”应运而生。这一框架在国际教育领域引起了广泛关注,被认为是符合中国教育发展需求且具有全球推广价值的解决方案。“21世纪核心素养5C模型”包括文化理解与传承、审辨、创新、合作和沟通等五个方面,旨在培养具有国际竞争力的优秀人才。

为实现核心素养的提升,也需要改变现有的教学模式,找到新的教学方法。没过多久,项目学习便进入了众人的视野。

项目学习(project based learning)是一种动态的学习方法,通过该方法学生们可以主动探索现实世界,解决问题和挑战,在这个过程中领会到更深刻的知识和技能,培养他们的实践能力、沟通能力和创新能力。

“项目学习和传统学习最大的区别,就是可以唤醒灵魂。”北京师范大学未来教育学院PBL(Project - based Learning ,“项目式学习”简称 PBL)教研中心主任年智英表示,项目学习能强调学生的主体地位,以问题为导向,培养学生解决问题的能力,同时教师在设计、实施项目学习的过程中,也不断反思和优化教学方法,从而提升自身教学能力。

北京师范大学教授郑国民则认为项目学习具备“跨学科”优势,他表示,根据2022版《义务教育课程方案和课程标准》,要求每门课程都要拿出10%的课时进行跨学科的学习,如何落实跨学科的学习,项目学习是非常重要的路径和通道,“相信在未来的几年,项目学习在中小学、大学可能都会成为非常重要的教学改革。”

针对1800万人口展开大试验

阶段性成果在教博会得到集中展示

2021年,“指向核心素养的项目学习区域整体改革”课题正式启动,北京师范大学中国教育创新研究院联合北京师范大学九学科教育团队,以北京丰台、北京海淀、上海黄浦、山西晋中、浙江温州为试验区、针对1800 万人口,并与一大批试验校形成教育创新合力,共同开展指向核心素养的项目学习创新实践,积极探索项目学习区域常态化实施的内在机制和核心素养教育落地的生态系统。

经过两年多的探索,专家们发现通过高质量的项目学习,学生在核心素养方面已经取得了显著的进步。在国际同行眼中,这是全球范围内罕见的教育创新成果。第六届中国教育创新成果公益博览会上,课题组通过举办系列论坛、开设专题展区,将试验情况、教学经验、教学案例毫无保留地分享给广大教育从业者。

系列论坛上,专家学者从宏观(国家政策及学术研究)、中观(区域)、微观(学校)三个层面探讨整体推进项目学习的必要性、可行性。在各学科论坛上,由北京师范大学郑国民教授和王磊教授牵头的北师大学科教育团队从语文、英语、数学、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治等9个学科入手,分享了关于项目学习的实施路径和经验。

比如语文学科可以通过创设良好的学习情境,让学生在实践中获得情感体验;物理学科可以突出问题导向,带领学生一起逐渐解构概念发现规律,从而完成知识的内化;数学学科可以建立数学模型,引导学生分析解决问题的同时,用数学的思维,包括数学模型,数学的推理思考现实世界等。

论坛上各参与者们也提出要构建信息技术支持的资源建设机制,利用教育云平台积累成熟的项目学习案例,为更多学校更多老师提供支持和帮助。同时,要形成效果的反馈、研究评价机制,充分利用数据,为课题研究做好充分的实证依据。当然,项目学习的实践过程中也面临着诸多挑战,如何实现区域常态化,让更多的学校和教师参与其中,成为必须面对的问题。在这个过程中,政策支持、实践经验、教育评价机制和教师培训等方面都需要不断探索和完善。

在“指向核心素养的项目学习区域整体改革”展区,北京丰台、北京海淀、上海黄浦、山西晋中、浙江温州……来自5个试验区的老师们“你方唱罢我登场”,轮番在第六届中国教育创新成果公益博览会上开展自己的“小课堂”。北京师范大学中国教育创新研究院科研助理韩如向记者介绍,展区现场共设有200个成果展板,60场丰富多彩的展区工作坊,所展示的内容全部都是由北京师范大学和5个项目试验区推送上来优秀的成果。现场正在进行的“小课堂”就是展区工作坊,试验区教师会从各地奔赴珠海,基于成果进行案例交流、方法探讨。

成立全国教学研究共同体

推动基于核心素养的项目学习普及和发展

11月19日,在第六届中国教育创新成果公益博览会项目式学习国际研讨会上,全国PBL教学研究共同体正式成立。该共同体成立的主要目的在于搭建专家型 PBL 教研指导团队,建立高水平 PBL 教师队伍,为各地方中小学及相关教育部门提供支持和帮助。

该“共同体”依托北京师范大学未来教育学院 PBL 教学与研究中心,联合各方教育主体在平等自愿、互惠互利的基础上共同发起。致力于搭建专家型 PBL 教研指导团队,建立高水平 PBL 教师队伍,为各地方中小学及相关教育部门提供支持和帮助,增进高校与中小学在项目式教学方面的相互交流、协作与支持,促进中国基础教育教学的改革与创新。

“共同体”还将支持成员单位建立校内 PBL 教学研究中心,以提升我国学生的问题解决能力、思辨能力和创新能力,为国家培养创新型人才作出重要贡献,开发PBL教师培训课程,提供PBL三级认证,以此提升教师的教研能力,打造卓越教师。

如果说“指向核心素养的项目学习区域整体改革”课题的辐射区域大部分在北方,那么全国PBL教学研究共同体则可以推动更多湾区学校“拥抱”项目学习的教育改革热点。“我们有年轻的队伍,依托资深的专家,希望可以带动整个南方深入了解项目学习,包括香港和澳门,促进整个大湾区的基础教育的促进和提高。”年智英说。

珠海市金凤小学在北京师范大学未来教育学院 PBL 教学与研究中心带动下,于去年3月开始接触项目学习。金凤小学校长助理黄真在研讨会上分享了过去一年多学校在PBL教学上的探索,其中包括前期为老师进行理念培训,启动项目负责制让所有老师“人人有项目,人人做项目”,引进北京师范大学优质资源,邀请自然教学科学院教授为老师做提炼和培训,同时积极发起资源联动,打破空间限制,带领学生体验更多“身临其境”的学习方式。

“在参与PBL教学课程研发的过程中,老师与学生一同成为了课程的参与主体,我们带着学生走出校园,在高校实验室查看纳米净水材料、学习水质探查方法、来到社区水族馆研究水生态环境、在养蜂基地观察生态蜂巢……我们的参与形式正在越发多样化。”黄真说。

自上而下的教育需求,引发着自下而上的探索和追问。学者、教育从业者们包含对教育事业的热爱,以孜孜不倦的探究精神,总结生成源源不断的优秀经验和真实案例。本次博览会及系列研讨会的举办,不仅为我国教育改革提供了有益借鉴,还进一步推动了项目学习在实践中的探索与推广。期待在全社会共同努力下,我国教育改革能不断取得新的突破,实现从教育大国向教育强国的华丽蜕变。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论