每周二下午的最后一节课,

是斗门区乾务镇五山中心小学

“装泥鱼”习俗特色课程的

固定授课时间。

正是周二下午时间,

在学校“装泥鱼”习俗传承基地,

10多岁的黄梓扬和同学一起,

在聚精会神地织鱼笼。

“装泥鱼”习俗代表性传承人黄国富正在指导学生们织鱼笼。

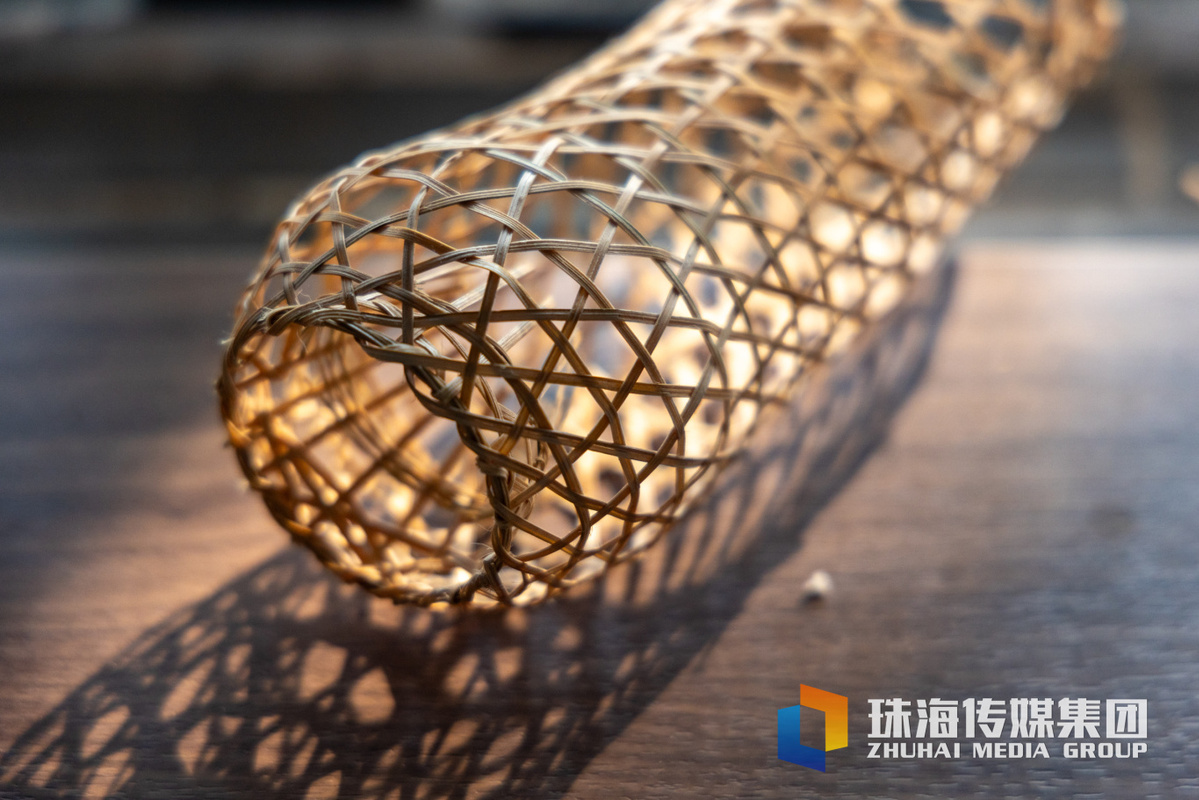

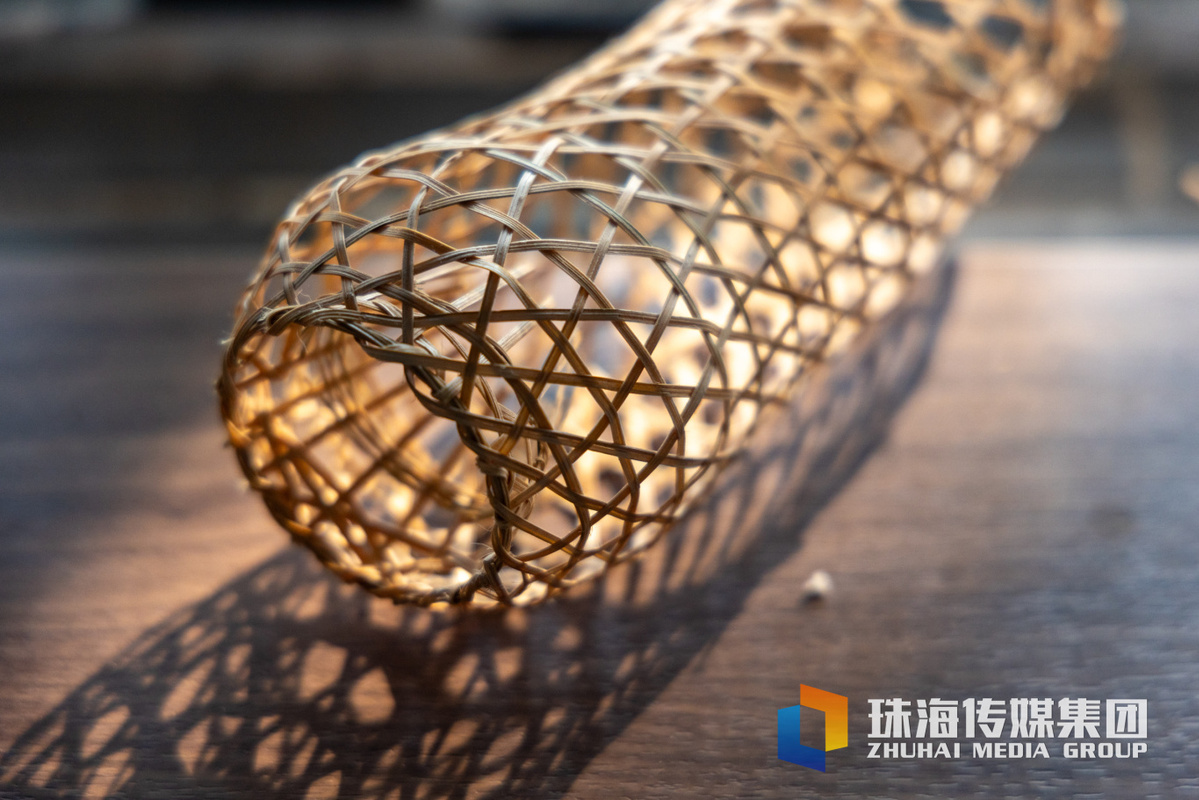

黄梓扬手中的鱼笼已初具雏形。

“一上、二下、三往前拉”,

孩子们一边在心中默念口诀,

一边双手上下编织,

一束束细小的竹篾

在手中上下翻动,

鱼笼慢慢成型了。

该习俗代表性传承人、

虎山村民黄国富在旁边悉心指导。

织鱼笼是“装泥鱼”习俗

必不可少的一环。

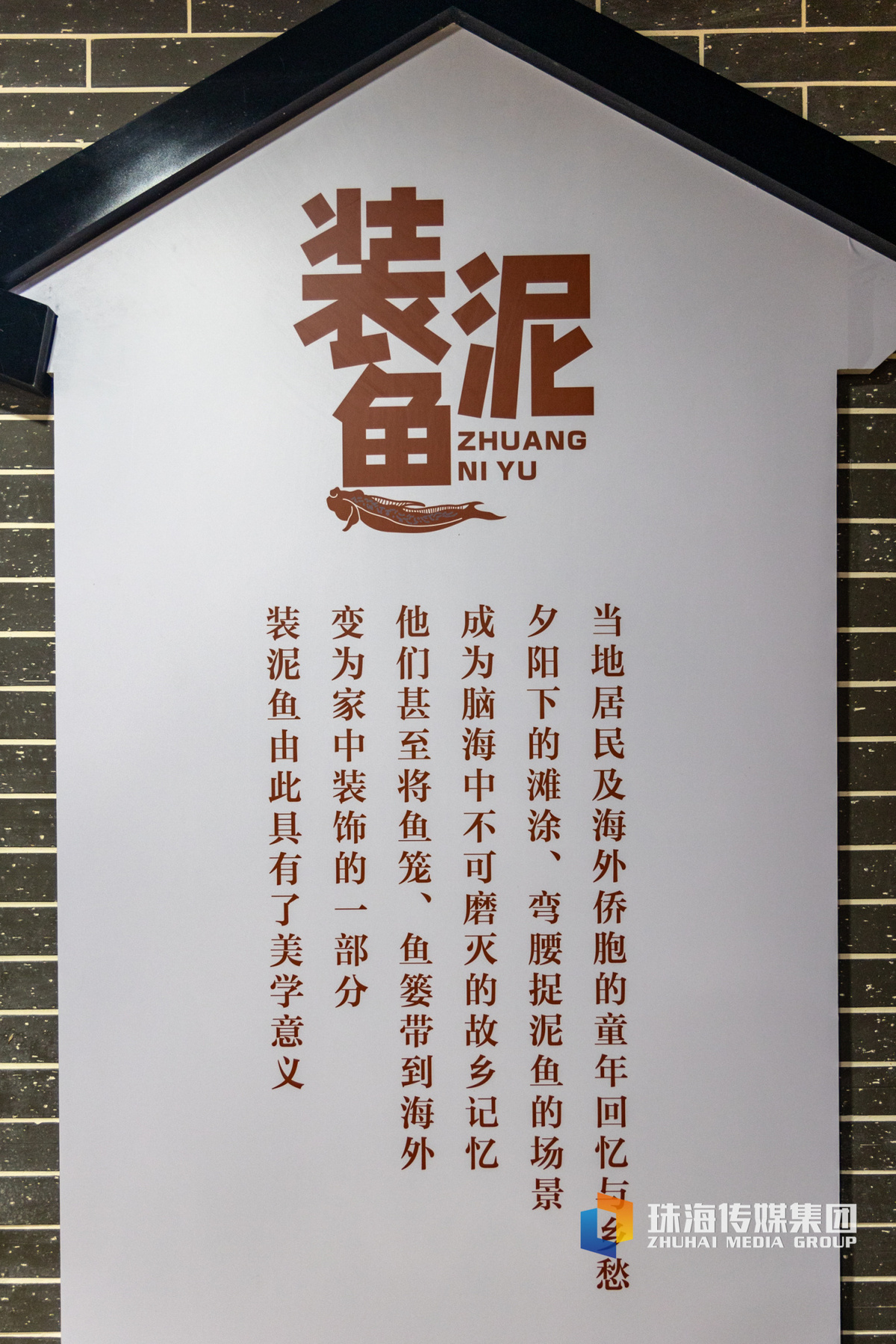

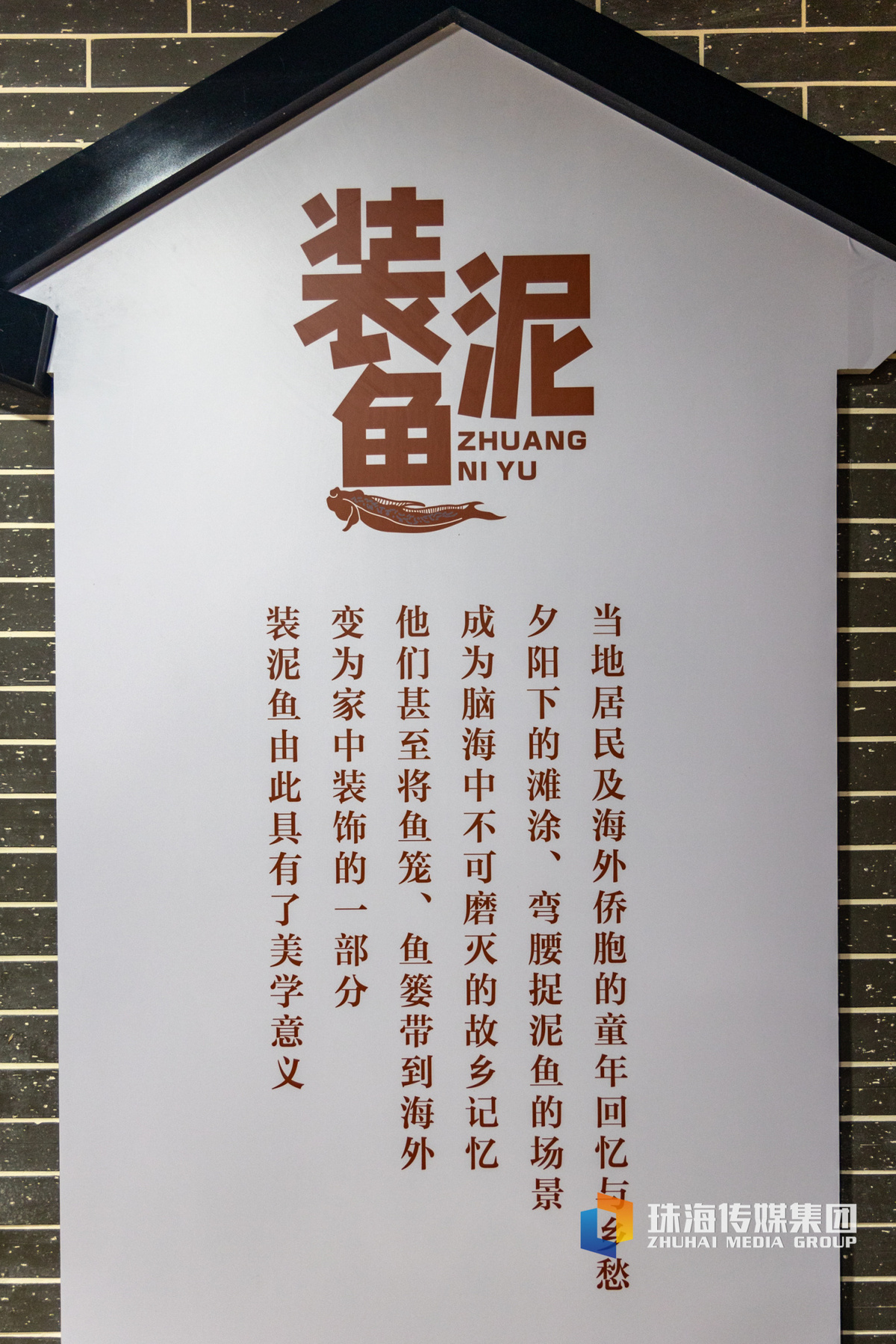

资料显示,“装泥鱼”习俗

包括织鱼笼、装泥鱼等,

至今已有250多年历史,

2011年被列入国家级非遗名录。

该习俗源于虎山、马山、

荔山、网山等村,

是极富乾务特色的

一项优秀民俗文化。

“黄爷爷,我这里织得太大了,

要怎么样才能织好?”

黄梓扬问道。

“这是竹篾的间距,要特别注意,

像这条打横的竹篾,要拉紧,

用力均匀、疏密掌握好。”

今年69岁的黄国富现场示范,

一招一式,老道精准。

黄梓扬的旁边是黄梓聪,

俩人是双胞胎。

“织鱼笼最难的是起笼口,

我用了黄爷爷织好的笼口,

今后还要好好学习。”

坐在黄梓扬(左一)对面的正是他的双胞胎兄弟黄梓聪。

10岁的刘宇阳

学习织鱼笼一段时间了,

在他的带动下,

其表妹也加入进来,

开始学习织鱼笼。

“我爷爷会织,

我从小就是受爷爷的影响,

喜欢织鱼笼。”

刘宇阳说道。

像刘宇阳的爷爷、

先辈所传承的那样,

“装泥鱼”习俗在乾务广为流传,

除了增强村与村、

村民与村民的相互联系,

还增加了家庭收入。

刘宇阳在展示他的作品。

《香山县志》记载:

泥鱼肉嫩,味清美,可做羹,

可见具有较高的营养价值,

直到上世纪中叶,

售卖泥鱼仍是虎山村

多数家庭的主要收入,

因此当地村民把广阔的滩涂

称为“泥夹万”,

意为滩涂上的银行。

“从2015年开始至今,

‘装泥鱼’习俗传承活动发展成为

学校最主要的特色课程。”

五山中心小学校长黎雄超表示,

“装泥鱼”习俗是一种活态文化,

只有通过传授与实操

相结合的方式,

才能使学生真正领悟其魅力,

学校为此专门建设了一个富有

特色的“装泥鱼”习俗传承基地,

目前这里已经成为同学们的乐园。

此外,学校老师通过广泛

收集资料、实地调查访问等方式,

编写出版了《装泥鱼》校本教材,

用于课堂教学。

左右滑动查看更多

伴随着琅琅书声,

“装泥鱼”习俗在五山中心小学

开枝散叶、开花结果,

得到了很好的传承与发展,

助力孩子们

德智体美劳全面发展。

当照片会呼吸,

每一幅画面都会带着时间的温度,

它们能够让我们感受到——

那一刻的风,

那一刻的光,

甚至那一刻空气中弥漫的气息。

它们让我们在时间的洪流中,

找到了一个可以停驻、可以回望的港湾;

让我们在每一次凝视中,

都能感受到生命的温度与力量。

捕捉真实瞬间,传递身边感动,

这就是《定格》

——一座城市的影像志。

珠海传媒集团

全媒体摄影专栏《定格》,

为我们不拘一格的城市

留下万千定格,敬请垂注。

图片:梁冠贤 文字:张帆 制图:刘轶男 执行监制:杨秋敏、李建束 监制:廖明山、李蓉编辑:杨秋敏 责任编辑:张燕红

每周二下午的最后一节课,

是斗门区乾务镇五山中心小学

“装泥鱼”习俗特色课程的

固定授课时间。

正是周二下午时间,

在学校“装泥鱼”习俗传承基地,

10多岁的黄梓扬和同学一起,

在聚精会神地织鱼笼。

“装泥鱼”习俗代表性传承人黄国富正在指导学生们织鱼笼。

黄梓扬手中的鱼笼已初具雏形。

“一上、二下、三往前拉”,

孩子们一边在心中默念口诀,

一边双手上下编织,

一束束细小的竹篾

在手中上下翻动,

鱼笼慢慢成型了。

该习俗代表性传承人、

虎山村民黄国富在旁边悉心指导。

织鱼笼是“装泥鱼”习俗

必不可少的一环。

资料显示,“装泥鱼”习俗

包括织鱼笼、装泥鱼等,

至今已有250多年历史,

2011年被列入国家级非遗名录。

该习俗源于虎山、马山、

荔山、网山等村,

是极富乾务特色的

一项优秀民俗文化。

“黄爷爷,我这里织得太大了,

要怎么样才能织好?”

黄梓扬问道。

“这是竹篾的间距,要特别注意,

像这条打横的竹篾,要拉紧,

用力均匀、疏密掌握好。”

今年69岁的黄国富现场示范,

一招一式,老道精准。

黄梓扬的旁边是黄梓聪,

俩人是双胞胎。

“织鱼笼最难的是起笼口,

我用了黄爷爷织好的笼口,

今后还要好好学习。”

坐在黄梓扬(左一)对面的正是他的双胞胎兄弟黄梓聪。

10岁的刘宇阳

学习织鱼笼一段时间了,

在他的带动下,

其表妹也加入进来,

开始学习织鱼笼。

“我爷爷会织,

我从小就是受爷爷的影响,

喜欢织鱼笼。”

刘宇阳说道。

像刘宇阳的爷爷、

先辈所传承的那样,

“装泥鱼”习俗在乾务广为流传,

除了增强村与村、

村民与村民的相互联系,

还增加了家庭收入。

刘宇阳在展示他的作品。

《香山县志》记载:

泥鱼肉嫩,味清美,可做羹,

可见具有较高的营养价值,

直到上世纪中叶,

售卖泥鱼仍是虎山村

多数家庭的主要收入,

因此当地村民把广阔的滩涂

称为“泥夹万”,

意为滩涂上的银行。

“从2015年开始至今,

‘装泥鱼’习俗传承活动发展成为

学校最主要的特色课程。”

五山中心小学校长黎雄超表示,

“装泥鱼”习俗是一种活态文化,

只有通过传授与实操

相结合的方式,

才能使学生真正领悟其魅力,

学校为此专门建设了一个富有

特色的“装泥鱼”习俗传承基地,

目前这里已经成为同学们的乐园。

此外,学校老师通过广泛

收集资料、实地调查访问等方式,

编写出版了《装泥鱼》校本教材,

用于课堂教学。

左右滑动查看更多

伴随着琅琅书声,

“装泥鱼”习俗在五山中心小学

开枝散叶、开花结果,

得到了很好的传承与发展,

助力孩子们

德智体美劳全面发展。

当照片会呼吸,

每一幅画面都会带着时间的温度,

它们能够让我们感受到——

那一刻的风,

那一刻的光,

甚至那一刻空气中弥漫的气息。

它们让我们在时间的洪流中,

找到了一个可以停驻、可以回望的港湾;

让我们在每一次凝视中,

都能感受到生命的温度与力量。

捕捉真实瞬间,传递身边感动,

这就是《定格》

——一座城市的影像志。

珠海传媒集团

全媒体摄影专栏《定格》,

为我们不拘一格的城市

留下万千定格,敬请垂注。

图片:梁冠贤 文字:张帆 制图:刘轶男 执行监制:杨秋敏、李建束 监制:廖明山、李蓉编辑:杨秋敏 责任编辑:张燕红

暂时没有评论