陈新年

2025-02-10 19:31

陈新年

2025-02-10 19:31

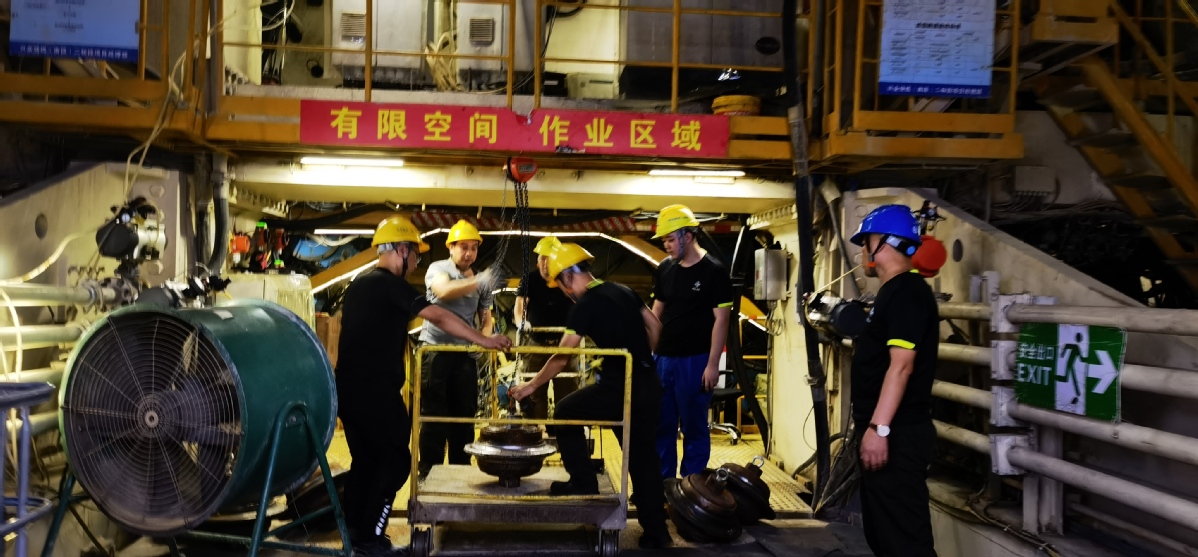

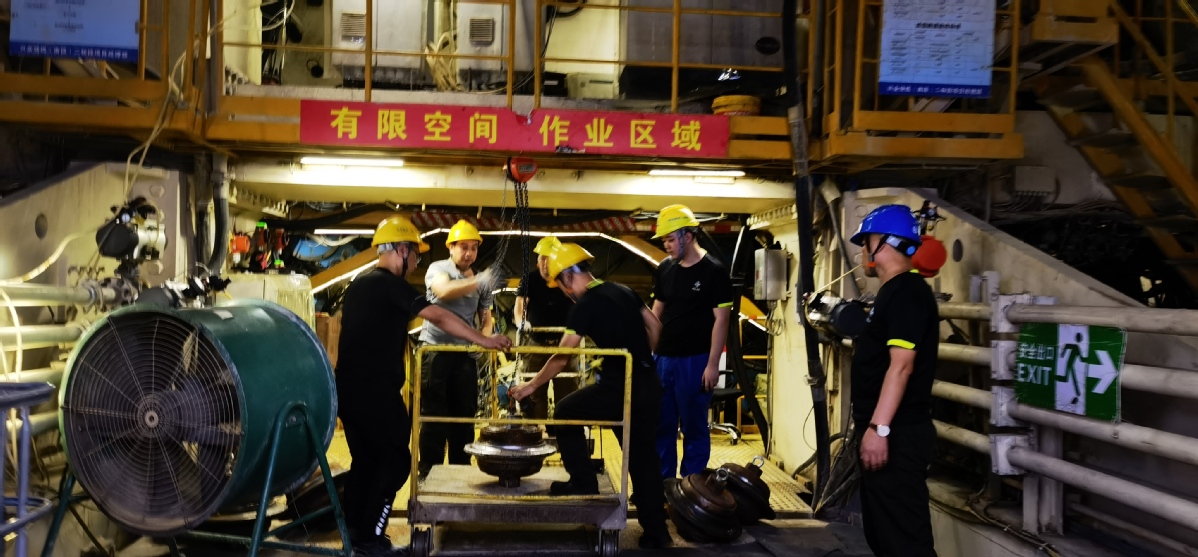

2月8日,正月十一,年味尚未散尽。此时,珠海兴业快线兴业南标段的地下35米深隧道内,一群被称为刀尖“舞者”的高压换刀工人,正穿梭在“兴业号”盾构机的高压舱内,为长135米、直径15.76米的“钢铁巨龙”更换刀盘中磨损的刀具。

当日下午3时,记者跟随换刀团队——深圳市福瑞克技术服务有限公司的负责人朱纯努一起,深入地下35米处隧道施工现场,见证了一场与时间、压力、风险博弈的“刀尖之舞”。

高压舱内的“高压战场”

15时20分,3人一组的换刀工人戴上呼吸面罩、穿上纯棉服装、套上防滑胶鞋,在操舱人员的配合下,通过舱门进入过渡舱。随后,舱门被关闭,操舱人员启动加压设备对过渡舱加压。

“我们接到项目部的换刀请求后,年初六就从老家湖北出发了。”据团队负责人朱纯努介绍,这是该项目第20次换刀了,这也是他从业15年来换刀次数最多的一个项目,“都是地质坚硬造成的”。

兴业快线项目的南段二标地下隧道工程,其地质条件极其复杂,被称为“隧道工程的博物馆”,而且石地层中岩石的硬度超过158兆帕。为此,项目施工单位中交隧道局为该工程量身打造了一台自主研发的“兴业号”盾构机,其中盾构机的刀盘设计为带压刀盘,刀盘上安装了152刃重型滚刀。

“为了确保盾构机掌子面安全,必须保证刀盘舱内具有一定的气压,通过气压将泥浆压到掌子面的岩土内,而气压的高低是根据刀盘距离地面的埋深来决定的。因此,每次换刀时,换刀人员都必须通过过渡仓加压后,再进入高压的气泡舱和泥水舱作业。”朱纯努说。

按照行业技术要求,经过长达38分钟的加压,过渡舱气压表显示达3.8巴,过渡舱与高压舱的气压持平,两舱之间的闸门自动开启,3人一组的换刀工人进入了温度高达35度、湿度接近饱和的高压舱。

透过高压舱玻璃,眼前的场景令人震撼:一人站在高压舱门观察掌子面的安全状况,另外两人在只有约1平方米的狭小空间内,蜷缩在盾构机刀盘后方,手中的液压扳手发出沉闷的撞击声,浑身湿透的他们像外科医生般精准地拆卸每一颗螺杆直径30毫米、长度40厘米的螺栓,而舱外的气压监测表始终指向3.8巴。

“此时,在里面作业的人员相当于每平方厘米承受3.8公斤的压力,相当于潜入水下38米深时所承受的压力。他们每一个动作,都需要消耗大量的体力,且身上的汗水一直流个不停。”朱纯努称。

“换刀最怕遇到螺丝断裂和刀具被卡。去年11月,一颗断在刀座里的螺栓,我们用微型气动工具,花了一周时间才取出,换完其他刀具一共用了45天,完成了毫米级的精度作业。”朱纯努指着身后的刀盘说,由于地质硬,这些刀具在花岗岩地层中每天“啃食”岩土近1000吨,平均每掘进25米就要更换一次。

减压出舱的安全守护

经过一个小时的操作,换下来的两刃刀具从物料仓送出。17时许,3名换刀工人回到过渡舱开始接受长达3个小时的减压调节。“减压出舱环节是确保我们换刀兄弟的安全关键,这也是我们的生命红线,丝毫马虎不得。”朱纯努表示。

据《高气压作业人员培训教材》介绍,高压环境会导致人体血液中氮气溶解量增加,排出体外的时间更长,在减压过程中,稍有不慎就可能引发“减压病”,即在体内形成气泡,在血管内形成栓塞,阻碍血液循环,导致关节肌肉疼痛,严重者还可出现肺栓塞、心脑血管栓塞、淋巴管栓塞及脊髓损伤等,影响机体功能,甚至致命。

朱纯努告诉记者,他的哥哥是一名高压氧科的医生,2006年有幸成为国内第一批参与盾构机高压舱的操舱医生。随着操舱减压经验的不断积累,制定出了一套最适合盾构机内带压进仓的减压方案。“我们高压作业人员安全有序的作业,至今为止未出现过减压病后遗症等情况。”

记者看到,在舱外的平台上,有一套专门为高压作业人员减压服务的智能吸排氧装置,另外还有监测系统正实时显示着舱内氧气浓度、环境压力波动和给每个人员供氧的数据。

“过去靠经验,现在靠科技。”朱纯努称,自从有了这套吸氧设备,不但实现了每个人减压过程中供氧需求,还保证舱内氧气浓度在正常范围内,安全上得到了重要的保障。此外,盾构机实现国产后,固定刀盘的设备和螺栓也有了改进,能让换刀效率提升20%,去年该团队创下了单日更换22把刀的纪录。

在施工现场的刀具展台上,一排废旧刀具记录着隧道的成长历程。其中,一片重达380公斤的滚刀,刀刃上的钨钢合金已磨成圆弧状。“它在地质博物馆里‘活’了15天,走了160米。”项目部机电总工乔世冶笑道,项目部自制的“刀具病历卡”——每把刀都有编号,记录着服役时长、磨损位置,甚至“阵亡原因”。

再过几天就是正月十五元宵节了,当记者问及他们的愿望时,朱纯努憨厚一笑:“希望元宵节前换完这批新刀,让兄弟们回家吃口热乎的汤圆。”

|记者手记

离开工地时,隧道口的LED屏滚动着“安全作业2100天”的标语。这些刀尖上的舞者用伤疤换经验,用汗水换毫厘,在岩石与钢铁的碰撞中,为珠海城市划出一条通向未来的弧线。他们的故事,或许正如那深埋地下的隧道:沉默,却坚实如铁。

2月8日,正月十一,年味尚未散尽。此时,珠海兴业快线兴业南标段的地下35米深隧道内,一群被称为刀尖“舞者”的高压换刀工人,正穿梭在“兴业号”盾构机的高压舱内,为长135米、直径15.76米的“钢铁巨龙”更换刀盘中磨损的刀具。

当日下午3时,记者跟随换刀团队——深圳市福瑞克技术服务有限公司的负责人朱纯努一起,深入地下35米处隧道施工现场,见证了一场与时间、压力、风险博弈的“刀尖之舞”。

高压舱内的“高压战场”

15时20分,3人一组的换刀工人戴上呼吸面罩、穿上纯棉服装、套上防滑胶鞋,在操舱人员的配合下,通过舱门进入过渡舱。随后,舱门被关闭,操舱人员启动加压设备对过渡舱加压。

“我们接到项目部的换刀请求后,年初六就从老家湖北出发了。”据团队负责人朱纯努介绍,这是该项目第20次换刀了,这也是他从业15年来换刀次数最多的一个项目,“都是地质坚硬造成的”。

兴业快线项目的南段二标地下隧道工程,其地质条件极其复杂,被称为“隧道工程的博物馆”,而且石地层中岩石的硬度超过158兆帕。为此,项目施工单位中交隧道局为该工程量身打造了一台自主研发的“兴业号”盾构机,其中盾构机的刀盘设计为带压刀盘,刀盘上安装了152刃重型滚刀。

“为了确保盾构机掌子面安全,必须保证刀盘舱内具有一定的气压,通过气压将泥浆压到掌子面的岩土内,而气压的高低是根据刀盘距离地面的埋深来决定的。因此,每次换刀时,换刀人员都必须通过过渡仓加压后,再进入高压的气泡舱和泥水舱作业。”朱纯努说。

按照行业技术要求,经过长达38分钟的加压,过渡舱气压表显示达3.8巴,过渡舱与高压舱的气压持平,两舱之间的闸门自动开启,3人一组的换刀工人进入了温度高达35度、湿度接近饱和的高压舱。

透过高压舱玻璃,眼前的场景令人震撼:一人站在高压舱门观察掌子面的安全状况,另外两人在只有约1平方米的狭小空间内,蜷缩在盾构机刀盘后方,手中的液压扳手发出沉闷的撞击声,浑身湿透的他们像外科医生般精准地拆卸每一颗螺杆直径30毫米、长度40厘米的螺栓,而舱外的气压监测表始终指向3.8巴。

“此时,在里面作业的人员相当于每平方厘米承受3.8公斤的压力,相当于潜入水下38米深时所承受的压力。他们每一个动作,都需要消耗大量的体力,且身上的汗水一直流个不停。”朱纯努称。

“换刀最怕遇到螺丝断裂和刀具被卡。去年11月,一颗断在刀座里的螺栓,我们用微型气动工具,花了一周时间才取出,换完其他刀具一共用了45天,完成了毫米级的精度作业。”朱纯努指着身后的刀盘说,由于地质硬,这些刀具在花岗岩地层中每天“啃食”岩土近1000吨,平均每掘进25米就要更换一次。

减压出舱的安全守护

经过一个小时的操作,换下来的两刃刀具从物料仓送出。17时许,3名换刀工人回到过渡舱开始接受长达3个小时的减压调节。“减压出舱环节是确保我们换刀兄弟的安全关键,这也是我们的生命红线,丝毫马虎不得。”朱纯努表示。

据《高气压作业人员培训教材》介绍,高压环境会导致人体血液中氮气溶解量增加,排出体外的时间更长,在减压过程中,稍有不慎就可能引发“减压病”,即在体内形成气泡,在血管内形成栓塞,阻碍血液循环,导致关节肌肉疼痛,严重者还可出现肺栓塞、心脑血管栓塞、淋巴管栓塞及脊髓损伤等,影响机体功能,甚至致命。

朱纯努告诉记者,他的哥哥是一名高压氧科的医生,2006年有幸成为国内第一批参与盾构机高压舱的操舱医生。随着操舱减压经验的不断积累,制定出了一套最适合盾构机内带压进仓的减压方案。“我们高压作业人员安全有序的作业,至今为止未出现过减压病后遗症等情况。”

记者看到,在舱外的平台上,有一套专门为高压作业人员减压服务的智能吸排氧装置,另外还有监测系统正实时显示着舱内氧气浓度、环境压力波动和给每个人员供氧的数据。

“过去靠经验,现在靠科技。”朱纯努称,自从有了这套吸氧设备,不但实现了每个人减压过程中供氧需求,还保证舱内氧气浓度在正常范围内,安全上得到了重要的保障。此外,盾构机实现国产后,固定刀盘的设备和螺栓也有了改进,能让换刀效率提升20%,去年该团队创下了单日更换22把刀的纪录。

在施工现场的刀具展台上,一排废旧刀具记录着隧道的成长历程。其中,一片重达380公斤的滚刀,刀刃上的钨钢合金已磨成圆弧状。“它在地质博物馆里‘活’了15天,走了160米。”项目部机电总工乔世冶笑道,项目部自制的“刀具病历卡”——每把刀都有编号,记录着服役时长、磨损位置,甚至“阵亡原因”。

再过几天就是正月十五元宵节了,当记者问及他们的愿望时,朱纯努憨厚一笑:“希望元宵节前换完这批新刀,让兄弟们回家吃口热乎的汤圆。”

|记者手记

离开工地时,隧道口的LED屏滚动着“安全作业2100天”的标语。这些刀尖上的舞者用伤疤换经验,用汗水换毫厘,在岩石与钢铁的碰撞中,为珠海城市划出一条通向未来的弧线。他们的故事,或许正如那深埋地下的隧道:沉默,却坚实如铁。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论