每年的4月2日是“世界孤独症关注日”。孤独症孩子常被称为“星星的孩子”,他们像星星般纯净却在夜空里孤独闪烁,离我们似乎很远很远。但我们,真的了解孤独症吗?

孤独症儿童妈妈的自述:当我的孩子确诊孤独症

我是一名全职妈妈,我有一个四岁的孤独症孩子,名叫丞丞。

丞丞,我的宝贝,从一岁半起,他就开始展现出与其他孩子的不一样。他喜欢一个人无缘由地拍手,频率很高。我们喊他的名字,眼神很少与人对视,甚至是闪躲。10个月的时候,丞丞叫了“妈妈”“哥哥”,但他后来就不怎么开口讲话了。

疫情的到来,让我们不得不长时间待在家里,丞丞与外界的接触变得更少。一开始,我认为他只是和外面的小朋友接触太少。我试图用各种方法引导他说话,教他认物,但他总是沉默,只会用手指示需求,用哭闹来表达情绪。

我的心里充满了疑惑和不安。直到两岁那年,我们带他去了珠海市妇幼保健院儿童心理卫生科检查,医生给出了疑似孤独症的诊断。那一刻,我感觉天都要塌下来了。“孤独症”对我来说是一个很陌生的词汇。我带着丞丞去了私人机构进行康复,经过大半年的训练,效果并不明显。

我不愿意接受这个事实,甚至试图逃避。我始终认为,等他上了幼儿园就好了。3岁的时候,我把丞丞送到了幼儿园。第一个月去上幼儿园,他没有什么异样。到了第三个月,他突然开始变得很暴躁,在幼儿园不吃东西。我很早就发现他脾气暴躁的问题,一直要我抱着,放手就哭,一直没完没了地哭。

幼儿园老师建议我带丞丞去看看医生。去年12月,我们再次带丞丞来到了珠海市妇幼保健院。这次,我也决定面对现实。丞丞开始接受正规的康复训练,积极配合医生的治疗。我也正在努力学习如何更好地引导他成长,与他相处和沟通。

慢慢地,我看到了丞丞在一点一滴进步。他开始有了一些眼神交流,但对我来说却是巨大的鼓励。虽然还不会说话,但他发出声音了。我已经很满足了。我不再害怕别人的眼光,也不再逃避现实了。

现在,丞丞已经四岁了。我知道他并不是什么都不懂。我希望他一步一步地慢慢来。在我心中,他有变化就是比以前好,他正在用自己的方式成长。

他们像不知道口味的巧克力,等待我们探索

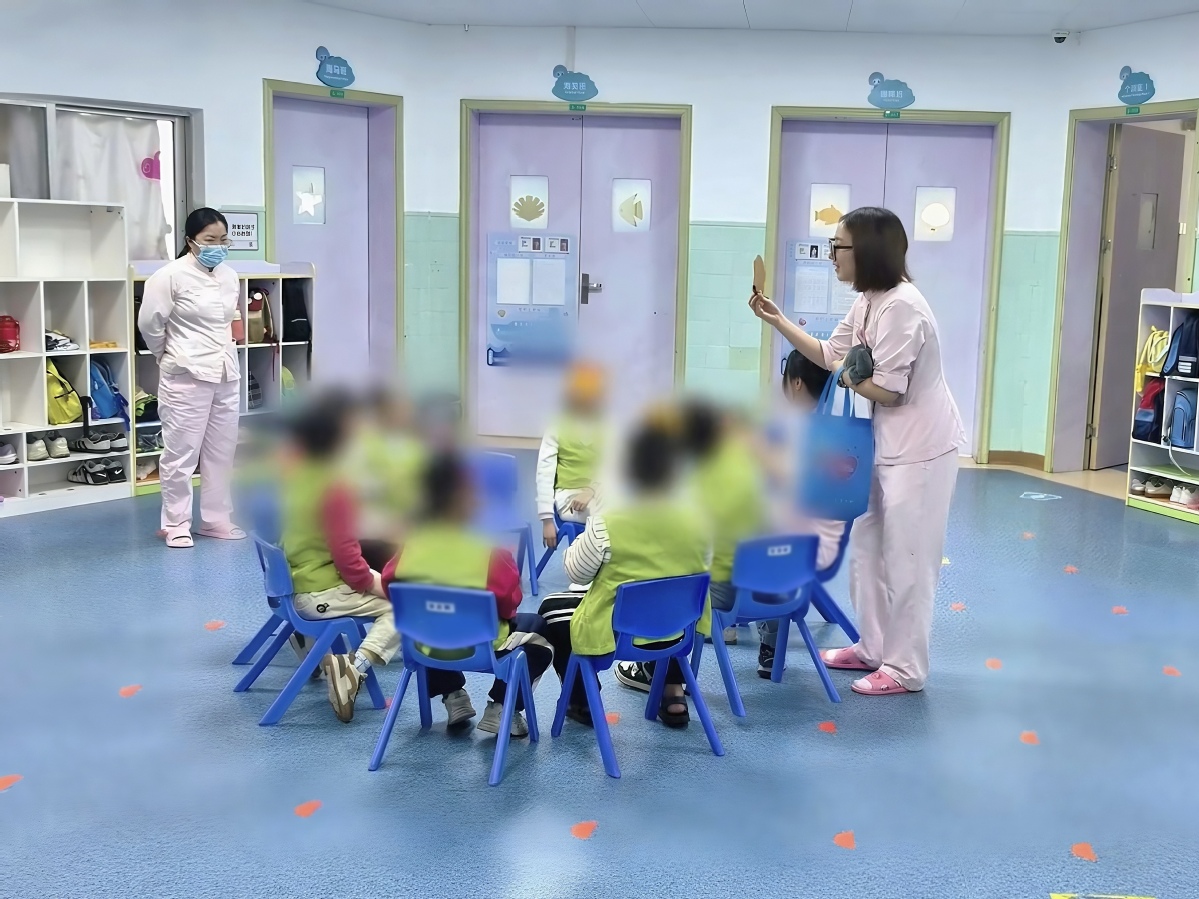

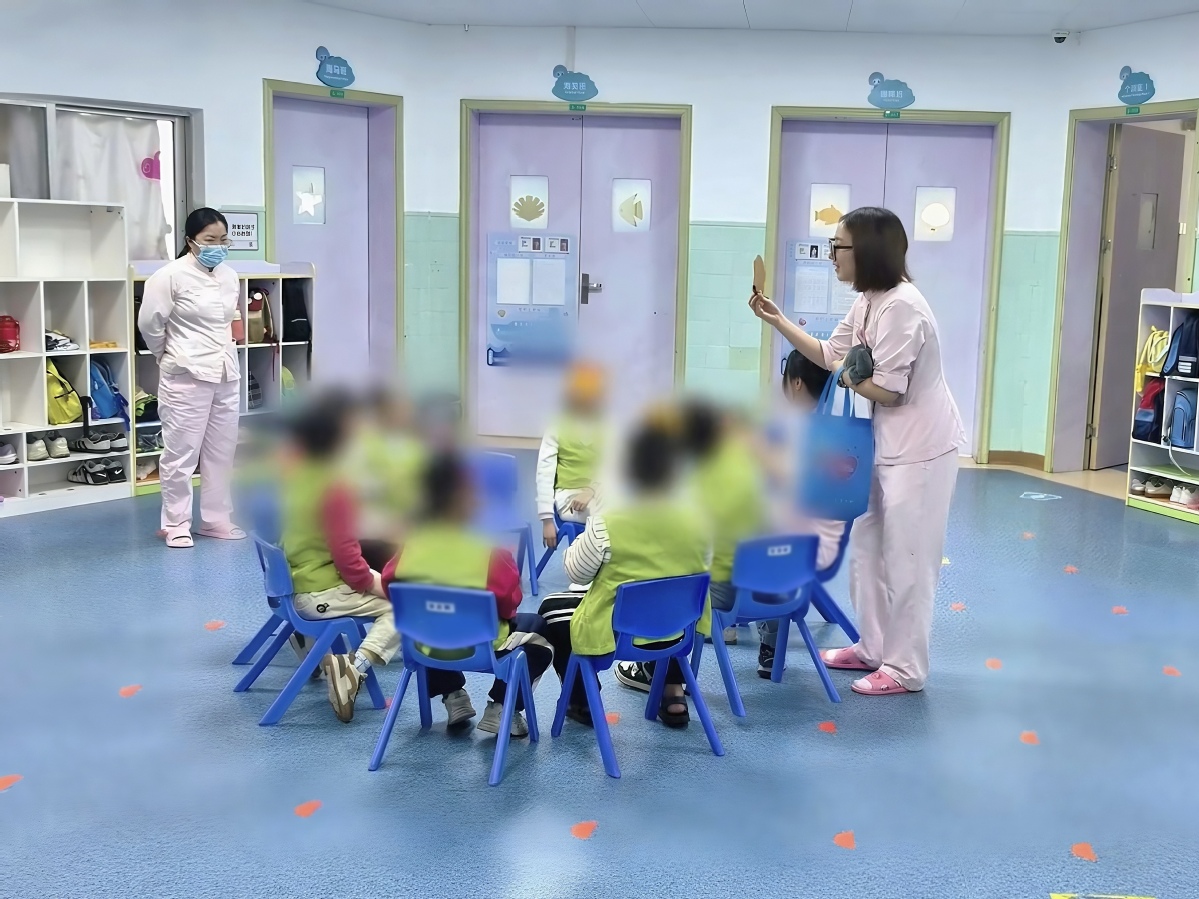

3月底,记者在珠海市妇幼保健院儿童心理卫生科见到了丞丞。他正在康复治疗师陈淑梅(下称“梅梅老师”)的带领下准备去上感统训练、认知语言等课程。

在梅梅老师鼓励引导下,小朋友们轮流举手去走平衡木。但丞丞一直在分散注意力,反复地站起来,坐下,四处张望。走完平衡木后,丞丞突然情绪崩溃,哭闹不止,还伴随着用手拍头、用脚踢地的行为,显得焦躁不安。在梅梅老师的反复安抚下,丞丞大概用了半个小时才停止哭闹。

梅梅老师告诉记者,丞丞已经到珠海妇幼进行康复训练快有5个月了,目前他正处于语言发展的阶段,却迟迟未能发出有意义的发音。丞丞的基础能力相较于同龄的普通孩子,滞后了大约一年半。除了语言障碍,他还表现出明显的感知觉敏感问题,容易对声音和触觉产生过度的反应。同时,他对外界环境的关注度很低,情绪行为问题频发,甚至偶尔还会有自我刺激的行为。

“一开始,他不愿意让我拉他的手,喊他的名字也不理我、不看我。”梅梅老师说。梅梅老师一步步与丞丞建立关系,观察他的兴趣爱好,了解他的生活方式全面地了解他。“现在他能够开始关注身边的老师和同伴,社交主动性也有所增强,在对他下达简单的指令时,他能够独自完成。”

2021年8月,梅梅老师来到珠海妇幼的儿童心理卫生科任职康复治疗师。这几年来,她接触了许多孩子,每一个孩子都有他们的独特。“有一个孩子让我印象特别深刻,他三岁半时还不会说话,但在我与他共同上课的两个月后,他突然说出了‘香蕉’两个字。和孩子们相处,我就像尝到了一颗颗不知道是什么味道的巧克力,惊喜又甜蜜。”梅梅老师说。

旁人或许难以理解,为何如此细微的变化能让梅梅老师如此动容。这些在普通人看来再平常不过的行为,对孤独症孩子而言,却是他们努力跨越重重障碍后取得的成果:比如抬头主动看人,短暂地对视,用手指向他要的东西……这是“星星的孩子们”尝试与这个世界互动的重要标志。

作为普通人,我们如何“融化”孤独?

提起孤独症,人们首先想到的是“罕见的天才”“沉默安静”“孤僻古怪”等特质,但我们真的了解它吗?它究竟是一个怎样的疾病?

孤独症,又称自闭症,是一种严重的神经发育障碍性疾病,以社交沟通互动障碍和重复刻板行为为主要特征,其核心症状包括社交沟通和互动能力的缺陷,如眼神对视回避、语言和非语言沟通障碍,以及重复刻板的行为和兴趣狭窄,如喜欢将物品排列成固定顺序、固执于特定流程等。这些症状因个体差异而表现不同,形成自闭症谱系障碍。

“自闭症的早期干预至关重要,提倡早筛查、早诊断、早干预。家长应密切关注孩子12个月至2岁期间的行为发展,如对孩子名字无反应、不会用手指指物、语言发展滞后等,这些都是自闭症的早期预警信号。”珠海市儿童心理行为中心副主任陈强说。

记者从市残联了解到,目前珠海0—7岁在定点康复机构(含公立与私立机构)登记在册的孤独症儿童有500余人。在0到6岁这个关键时期,孤独症孩子能在医院接受系统全面的康复干预训练,这些训练涵盖了语言发展、社交技能、行为管理等多个方面,帮助他们逐步克服社交障碍,提升生活自理能力。

然而,6岁以后,尽管有少数孩子能够幸运地走进普校课堂,与同龄孩子一起学习成长,但仍有大量的孤独症孩子徘徊在十字路口,无处可去。他们面临着教育资源匮乏、社会接纳度低等多重困境,等待着被更多能提供支持和托举的“港湾”接纳。

中国残联2023年发布的中国残疾人普查报告数据显示,我国孤独症患者已超1300万人。因为疾病,孤独症患者缺乏基本的生存技能与社交技能,常常会因为有着与普通人不一样的行为举止,而受到排斥和歧视。

然而,孤独症不是需要被消除的“缺陷”,而是应该被理解和接纳的“不同”。也许,部分人对孤独症仍有一些误解:将孤独症与“疯的”“傻的”或“会乱伤人”画等号。事实上,不少孤独症患者能够正常思考,拥有学习和工作的能力,不会轻易攻击他人,情绪失控也有其特殊原因。

“我们应科学看待孤独症的治疗目标,强调适应而非消除特质。正如我们接纳盲人和残障人士,提供盲道、导盲犬等支持,我们也应为孤独症患者创造一个包容和支持的环境。”陈强说。

“他们也是这个世界、宇宙的一部分。希望我们的社会大众,能够用更自然的目光去看待他们,跟他们并肩同行。”梅梅老师说。

视频制作:邓婉莹 温泳珊 杨佳颖 何嘉豪 柴荣 欧芷欣(实习) 编审:邓婉莹 监制:李蓉文字:邓婉莹 温泳珊 图片:杨佳颖 何嘉豪 编辑:张文单 责任编辑:孙宁

每年的4月2日是“世界孤独症关注日”。孤独症孩子常被称为“星星的孩子”,他们像星星般纯净却在夜空里孤独闪烁,离我们似乎很远很远。但我们,真的了解孤独症吗?

孤独症儿童妈妈的自述:当我的孩子确诊孤独症

我是一名全职妈妈,我有一个四岁的孤独症孩子,名叫丞丞。

丞丞,我的宝贝,从一岁半起,他就开始展现出与其他孩子的不一样。他喜欢一个人无缘由地拍手,频率很高。我们喊他的名字,眼神很少与人对视,甚至是闪躲。10个月的时候,丞丞叫了“妈妈”“哥哥”,但他后来就不怎么开口讲话了。

疫情的到来,让我们不得不长时间待在家里,丞丞与外界的接触变得更少。一开始,我认为他只是和外面的小朋友接触太少。我试图用各种方法引导他说话,教他认物,但他总是沉默,只会用手指示需求,用哭闹来表达情绪。

我的心里充满了疑惑和不安。直到两岁那年,我们带他去了珠海市妇幼保健院儿童心理卫生科检查,医生给出了疑似孤独症的诊断。那一刻,我感觉天都要塌下来了。“孤独症”对我来说是一个很陌生的词汇。我带着丞丞去了私人机构进行康复,经过大半年的训练,效果并不明显。

我不愿意接受这个事实,甚至试图逃避。我始终认为,等他上了幼儿园就好了。3岁的时候,我把丞丞送到了幼儿园。第一个月去上幼儿园,他没有什么异样。到了第三个月,他突然开始变得很暴躁,在幼儿园不吃东西。我很早就发现他脾气暴躁的问题,一直要我抱着,放手就哭,一直没完没了地哭。

幼儿园老师建议我带丞丞去看看医生。去年12月,我们再次带丞丞来到了珠海市妇幼保健院。这次,我也决定面对现实。丞丞开始接受正规的康复训练,积极配合医生的治疗。我也正在努力学习如何更好地引导他成长,与他相处和沟通。

慢慢地,我看到了丞丞在一点一滴进步。他开始有了一些眼神交流,但对我来说却是巨大的鼓励。虽然还不会说话,但他发出声音了。我已经很满足了。我不再害怕别人的眼光,也不再逃避现实了。

现在,丞丞已经四岁了。我知道他并不是什么都不懂。我希望他一步一步地慢慢来。在我心中,他有变化就是比以前好,他正在用自己的方式成长。

他们像不知道口味的巧克力,等待我们探索

3月底,记者在珠海市妇幼保健院儿童心理卫生科见到了丞丞。他正在康复治疗师陈淑梅(下称“梅梅老师”)的带领下准备去上感统训练、认知语言等课程。

在梅梅老师鼓励引导下,小朋友们轮流举手去走平衡木。但丞丞一直在分散注意力,反复地站起来,坐下,四处张望。走完平衡木后,丞丞突然情绪崩溃,哭闹不止,还伴随着用手拍头、用脚踢地的行为,显得焦躁不安。在梅梅老师的反复安抚下,丞丞大概用了半个小时才停止哭闹。

梅梅老师告诉记者,丞丞已经到珠海妇幼进行康复训练快有5个月了,目前他正处于语言发展的阶段,却迟迟未能发出有意义的发音。丞丞的基础能力相较于同龄的普通孩子,滞后了大约一年半。除了语言障碍,他还表现出明显的感知觉敏感问题,容易对声音和触觉产生过度的反应。同时,他对外界环境的关注度很低,情绪行为问题频发,甚至偶尔还会有自我刺激的行为。

“一开始,他不愿意让我拉他的手,喊他的名字也不理我、不看我。”梅梅老师说。梅梅老师一步步与丞丞建立关系,观察他的兴趣爱好,了解他的生活方式全面地了解他。“现在他能够开始关注身边的老师和同伴,社交主动性也有所增强,在对他下达简单的指令时,他能够独自完成。”

2021年8月,梅梅老师来到珠海妇幼的儿童心理卫生科任职康复治疗师。这几年来,她接触了许多孩子,每一个孩子都有他们的独特。“有一个孩子让我印象特别深刻,他三岁半时还不会说话,但在我与他共同上课的两个月后,他突然说出了‘香蕉’两个字。和孩子们相处,我就像尝到了一颗颗不知道是什么味道的巧克力,惊喜又甜蜜。”梅梅老师说。

旁人或许难以理解,为何如此细微的变化能让梅梅老师如此动容。这些在普通人看来再平常不过的行为,对孤独症孩子而言,却是他们努力跨越重重障碍后取得的成果:比如抬头主动看人,短暂地对视,用手指向他要的东西……这是“星星的孩子们”尝试与这个世界互动的重要标志。

作为普通人,我们如何“融化”孤独?

提起孤独症,人们首先想到的是“罕见的天才”“沉默安静”“孤僻古怪”等特质,但我们真的了解它吗?它究竟是一个怎样的疾病?

孤独症,又称自闭症,是一种严重的神经发育障碍性疾病,以社交沟通互动障碍和重复刻板行为为主要特征,其核心症状包括社交沟通和互动能力的缺陷,如眼神对视回避、语言和非语言沟通障碍,以及重复刻板的行为和兴趣狭窄,如喜欢将物品排列成固定顺序、固执于特定流程等。这些症状因个体差异而表现不同,形成自闭症谱系障碍。

“自闭症的早期干预至关重要,提倡早筛查、早诊断、早干预。家长应密切关注孩子12个月至2岁期间的行为发展,如对孩子名字无反应、不会用手指指物、语言发展滞后等,这些都是自闭症的早期预警信号。”珠海市儿童心理行为中心副主任陈强说。

记者从市残联了解到,目前珠海0—7岁在定点康复机构(含公立与私立机构)登记在册的孤独症儿童有500余人。在0到6岁这个关键时期,孤独症孩子能在医院接受系统全面的康复干预训练,这些训练涵盖了语言发展、社交技能、行为管理等多个方面,帮助他们逐步克服社交障碍,提升生活自理能力。

然而,6岁以后,尽管有少数孩子能够幸运地走进普校课堂,与同龄孩子一起学习成长,但仍有大量的孤独症孩子徘徊在十字路口,无处可去。他们面临着教育资源匮乏、社会接纳度低等多重困境,等待着被更多能提供支持和托举的“港湾”接纳。

中国残联2023年发布的中国残疾人普查报告数据显示,我国孤独症患者已超1300万人。因为疾病,孤独症患者缺乏基本的生存技能与社交技能,常常会因为有着与普通人不一样的行为举止,而受到排斥和歧视。

然而,孤独症不是需要被消除的“缺陷”,而是应该被理解和接纳的“不同”。也许,部分人对孤独症仍有一些误解:将孤独症与“疯的”“傻的”或“会乱伤人”画等号。事实上,不少孤独症患者能够正常思考,拥有学习和工作的能力,不会轻易攻击他人,情绪失控也有其特殊原因。

“我们应科学看待孤独症的治疗目标,强调适应而非消除特质。正如我们接纳盲人和残障人士,提供盲道、导盲犬等支持,我们也应为孤独症患者创造一个包容和支持的环境。”陈强说。

“他们也是这个世界、宇宙的一部分。希望我们的社会大众,能够用更自然的目光去看待他们,跟他们并肩同行。”梅梅老师说。

视频制作:邓婉莹 温泳珊 杨佳颖 何嘉豪 柴荣 欧芷欣(实习) 编审:邓婉莹 监制:李蓉文字:邓婉莹 温泳珊 图片:杨佳颖 何嘉豪 编辑:张文单 责任编辑:孙宁

-我已经到底线啦-

暂时没有评论