肖一亭 罗玉芬 葛慧蓉

2025-04-08 02:22

肖一亭 罗玉芬 葛慧蓉

2025-04-08 02:22

编者按:

长南迳古道,这条蜿蜒于珠海凤凰山间的千年商贸通道,既是岭南文明的历史见证,亦是粤港澳大湾区文化共融的鲜活纽带。日前,珠海市社科联、香洲区社科联共同主办了“长南迳古道保护与活化利用专题座谈会”。多位专家学者围绕古道的保护与活化各抒己见,为这份承载着厚重历史记忆的文化遗产擘画未来图景。

作者:肖一亭

(原珠海博物馆主任、研究馆员,广东省文物保护专家委员会委员。)

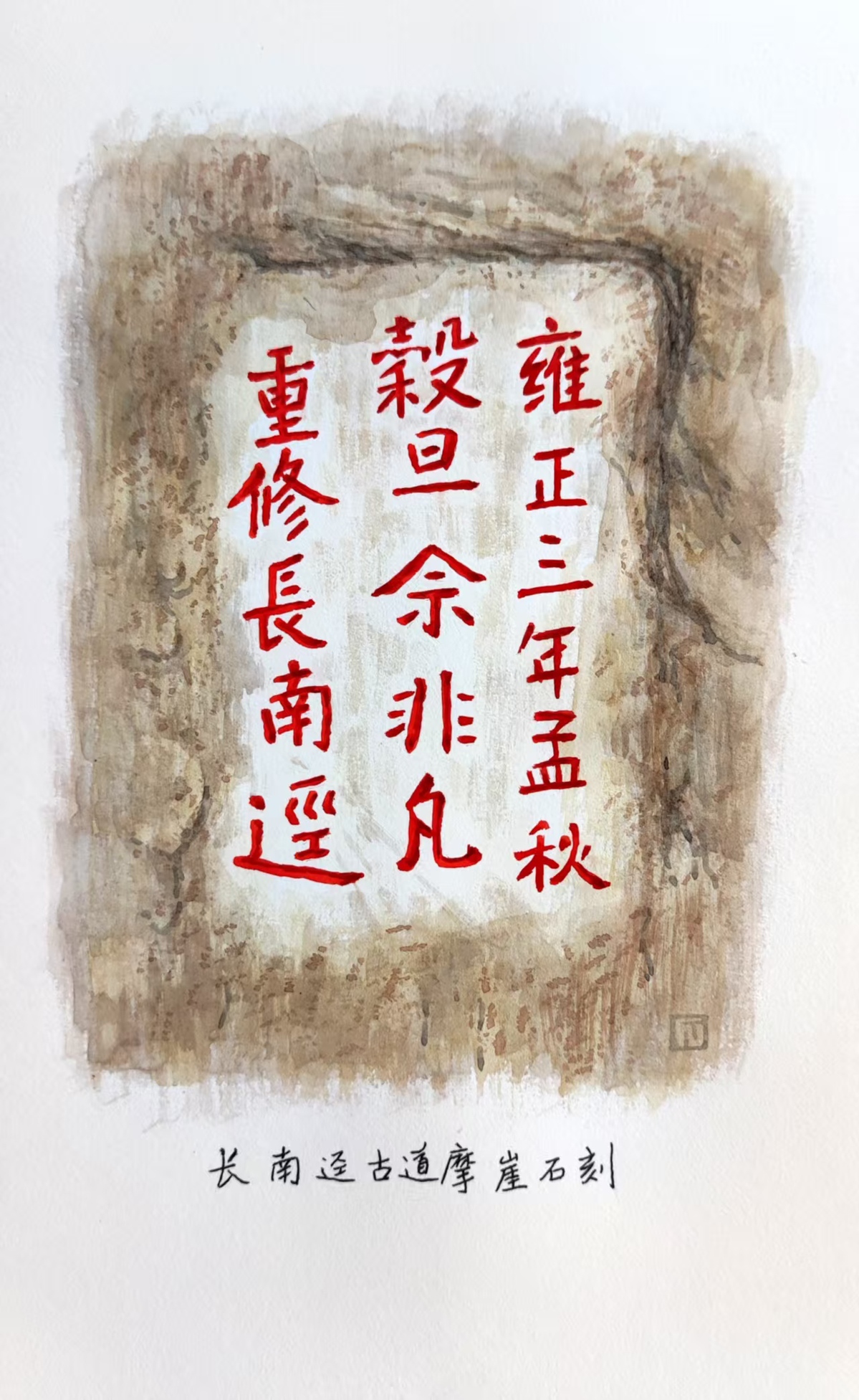

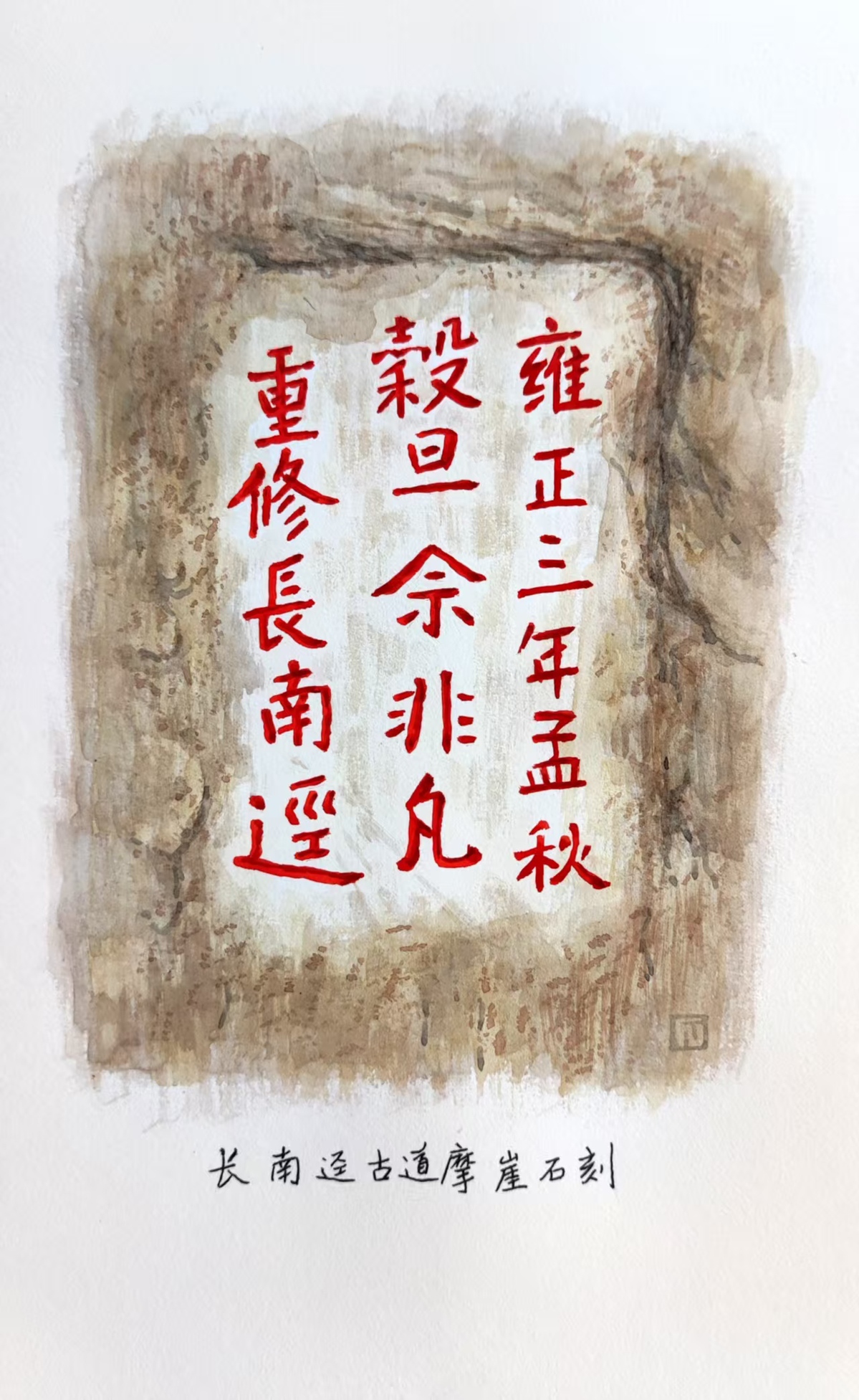

长南迳古道是香山古驿道的中线,自清代起便是连接南朗、前山与澳门的主要陆路通道,见证了古代岭南与海外交流的繁荣。其沿途的碑刻、桥梁、三合土路基等遗迹,为研究古代交通、商贸及民族融合提供了珍贵实证。古道上“雍正三年重修”的摩崖石刻与船型分水墩桥体,彰显了古人在山地工程施工领域的智慧。古道不仅是联通海上丝绸之路与内地的纽带,更孕育了商贸文化、华侨文化,成为岭南开放包容精神的象征。

自然与生态的和谐共生

古道穿越凤凰山腹地,沿途山涧、古树、竹林与湿地交错分布,形成独特的生态景观。人工雕琢的古石阶与天然溪流相映成趣,体现了古代工匠对山地环境的适应性智慧。古道作为凤凰山生态廊道的重要组成部分,为鸟类、昆虫提供了栖息地,其保护性开发既维系了自然地貌的平衡,也为市民提供了亲近自然的空间。

社会教育与乡村振兴的双重价值

作为南粤古驿道示范段,长南迳古道是市民了解岭南历史、开展爱国主义教育的“活态课堂”。珠海多所高校已将其纳入课程体系,推动粤港澳大湾区文化认同。修复后的古道串联普陀寺、摩崖石刻等景点,成为热门徒步路线,带动周边文旅经济发展。其“历史+生态”模式为乡村振兴提供了范例,通过引入文创赛事、研学活动等业态,实现了传统与现代的共生共赢。

长南三孔桥

长南三孔桥古代智慧的现代启示

古道依山势而建,采用三合土路面、石阶梯等工艺,兼具科学性与实用性。长南三孔桥采用花岗岩条石砌筑技术至今稳固,被列为珠海市不可移动文物,展现了古代山地工程的卓越成就。这些技术遗产为现代道路建设提供了历史借鉴。

文旅融合,让文物“活”起来

长南迳古道的活化利用,可通过定向越野、丝路文化主题游、少儿绘画大赛等形式,打造多元文旅体验。其“以文促旅、以旅彰文”的发展路径,为文化遗产的可持续利用树立标杆。未来,需坚持“保护第一、合理开发”原则,深入挖掘历史内涵,让古道成为珠海文化软实力的亮丽名片。

长南迳古道以“交通史证、生态廊道、文化地标”三位一体的价值体系,诠释了文化遗产保护与城市发展的深度融合。它不仅是历史的回响,更是珠海迈向未来的文化纽带。

作者:罗玉芬

(珠海市文物保护协会副会长、原珠海高新区文化服务中心主任。)

随着南粤古驿道修复工程的推进,长南迳古道已蜕变为珠海历史文化游径的示范标杆。要在保护中实现创新活化,使长南迳古道成为文商旅融合与乡村振兴的新引擎,首要的任务是深刻认识古道蕴含的历史文化价值。

长南迳古道不仅是交通史的见证,更是岭南文化的立体缩影

作为香山三条陆上古道之一,并且是与西线的岐澳古道、东线的凤凰山古道两条官道皆有连接的中线民道,长南迳古道串联香山与澳门,见证了两地商贸互通与华侨文化的形成。近代以来香山地区历史名人俊采星驰,在各领域推动了中国近代化的进程,为强国富民上下求索,这其中蕴含的爱国主义精神必须深入挖掘。

抗日及解放战争时期,红色先辈在中国共产党的领导下,依托长南迳古道开展艰苦卓绝的斗争,凤凰山白马队、珠江纵队等队伍在古道周边英勇战斗的故事赓续了红色血脉,赋予了古道红色教育的内涵。

佘非凡、吴见贤等乡绅捐资修路,逢顶公免费赠茶等事迹,彰显香山民众热心公益、造福桑梓的奉献精神,为当代社会治理提供了历史镜鉴。

古道的活化需以创新思维重构文化价值,打造“可触、可感、可参与”的体验场景

沉浸式叙事方面。要挖掘古道上的历史人物与事件,如历史名人、红色英雄、香山商帮、公益乡贤等事迹,通过情景雕塑、互动展墙、AR技术还原历史场景;通过古道上原貌路段、摩崖石刻、石桥、古庙等文物、遗存及交通历史和修筑技艺、特色用材等介绍,结合古老地名、地质地貌、走兽飞禽、树木花卉和诗词、传说等,开发“古道故事地图”,增强游客的文化代入感。

萦台远眺

萦台远眺红色文旅融合方面。要设计“重走革命路”主题线路,串联抗日游击队战斗遗址,配套情景剧演出、红色讲堂,让游客在行走中感悟革命精神。

本土生态再现方面。要进一步修复“烟波潮涌”“曲水流泉”等自然景观,种植兰花、吊钟花、芦兜、芒草、山菍等本地代表性花卉植物,重现古诗中的岭南生态意象,打造“四季有景”的生态画廊。

自然修复与景观提升方面。通过清理和人工修复等方式理水复景,重现瀑布白练舞空、溪流潺潺的景致,让今人重温前人看过的风景,亦唤醒本地居民的集体记忆。

服务设施优化方面。在南入口增设游客服务中心与公交接驳点,完善导览系统,沿途布局轻食驿站、休息亭,提升游览舒适度;借助现存道路,在两侧增设文化展廊,弥补历史路径的“体验断层”。

社区共建共享方面。鼓励村民参与古道维护与文化讲解,开发本土手工艺市集,将古道活化与乡村振兴紧密结合,实现文化效益与经济效益双赢。

作者:葛慧蓉

(珠海市规划设计研究院政研中心副总工程师。长期从事传统村落、历史建筑等历史文化保护类规划与研究。)

长南迳古道作为珠海重要的文化遗产与生态廊道,如何在保护中实现活化利用,是推动文旅融合与乡村振兴的关键课题。

长南迳古道的活化需以品牌建设为核心,通过差异化定位增强其文化辨识度。建议设计专属吉祥物与品牌标识,融入古道历史元素(如船型桥墩、摩崖石刻等),形成视觉符号体系。同时,借助多媒体传播扩大影响力——拍摄纪录片讲述古道与香山文化的渊源,创作主题音乐凸显岭南风情,在城市门户、交通枢纽等区域进行文化展示,强化“长南迳”品牌认知。此外,可联动影视、文学创作,挖掘古道上的历史人物与事件,开发系列文创产品,将其打造为珠海文旅的“超级IP”,吸引年轻群体与外地游客。

来仪亭

来仪亭古道兼具自然与人文双重属性,是开展研学教育的理想场所。一方面,可联合学校开发特色课程,如“森林生态观察”“古桥建造工艺探究”“香山商贸史溯源”等,将课堂延伸至户外,让学生通过实地考察理解历史文化与生态保护。另一方面,针对亲子家庭设计互动体验项目,如“古道寻宝探险”“植物识别挑战赛”等,寓教于乐;沿线增设儿童友好设施,如迷你探险乐园、互动科普展板,提升家庭游客参与感。此外,定期举办专家讲座、手工艺工作坊,邀请学者讲解古道价值,推动公众从“观光”转向“深度认知”,实现文化传播与旅游体验的双向赋能。

长南迳古道的长期活力依赖于科学规划与动态管理。当前,香洲区与高新区已建立日常维护机制,但需进一步划定保护范围,明确开发红线,避免过度商业化侵蚀历史风貌。建议引入智慧化管理手段,通过线上平台收集游客反馈,实时调整服务设施与活动安排;定期评估生态承载力与文化保护状况,采用预约限流、分段开放等措施,缓解高峰期环境压力。此外,可探索社区共建模式,鼓励周边村民参与古道维护与文化讲解,既保障遗产真实性,又为当地居民创造就业机会,实现社会效益与经济效益的协同。

摩崖石刻

摩崖石刻长南迳古道的活化利用,需以文化IP为引领,以教育功能为纽带,以可持续管理为保障,形成“保护-利用-传承”的良性循环。通过品牌化运营、沉浸式体验与精细化管控,这条千年古道不仅能焕发新生,更将成为珠海文旅融合与乡村振兴的典范。

承历史记忆 延香山文脉

长南迳古道是香山古驿道的中线通道,位于珠海凤凰山脉,南北走向,古时连接中山南朗与珠海前山长沙圩,全长约4.5千米。清雍正年间,官塘村乡绅佘非凡出资重修古道,雍正三年(1725年)农历七月,长南迳重修告成。

古道穿越凤凰山,依山势而建,因地制宜,采用石阶、三合土、砂土等多种路面工艺,并配以科学的排水系统,体现了古代工匠的智慧与生态共融理念。作为连接珠海、中山与澳门的重要通道,长南迳古道不仅是古代岭南交通网络的缩影,更承载了从清代民间义举到抗日战争的历史记忆。它是商贸和文化交流的动脉,也是近代中国民主革命和对外交流的历史见证。如今,修复后的古道成为文化遗产与自然景观结合的典范,吸引着后人探寻历史的脉络。

编者按:

长南迳古道,这条蜿蜒于珠海凤凰山间的千年商贸通道,既是岭南文明的历史见证,亦是粤港澳大湾区文化共融的鲜活纽带。日前,珠海市社科联、香洲区社科联共同主办了“长南迳古道保护与活化利用专题座谈会”。多位专家学者围绕古道的保护与活化各抒己见,为这份承载着厚重历史记忆的文化遗产擘画未来图景。

作者:肖一亭

(原珠海博物馆主任、研究馆员,广东省文物保护专家委员会委员。)

长南迳古道是香山古驿道的中线,自清代起便是连接南朗、前山与澳门的主要陆路通道,见证了古代岭南与海外交流的繁荣。其沿途的碑刻、桥梁、三合土路基等遗迹,为研究古代交通、商贸及民族融合提供了珍贵实证。古道上“雍正三年重修”的摩崖石刻与船型分水墩桥体,彰显了古人在山地工程施工领域的智慧。古道不仅是联通海上丝绸之路与内地的纽带,更孕育了商贸文化、华侨文化,成为岭南开放包容精神的象征。

自然与生态的和谐共生

古道穿越凤凰山腹地,沿途山涧、古树、竹林与湿地交错分布,形成独特的生态景观。人工雕琢的古石阶与天然溪流相映成趣,体现了古代工匠对山地环境的适应性智慧。古道作为凤凰山生态廊道的重要组成部分,为鸟类、昆虫提供了栖息地,其保护性开发既维系了自然地貌的平衡,也为市民提供了亲近自然的空间。

社会教育与乡村振兴的双重价值

作为南粤古驿道示范段,长南迳古道是市民了解岭南历史、开展爱国主义教育的“活态课堂”。珠海多所高校已将其纳入课程体系,推动粤港澳大湾区文化认同。修复后的古道串联普陀寺、摩崖石刻等景点,成为热门徒步路线,带动周边文旅经济发展。其“历史+生态”模式为乡村振兴提供了范例,通过引入文创赛事、研学活动等业态,实现了传统与现代的共生共赢。

长南三孔桥

长南三孔桥古代智慧的现代启示

古道依山势而建,采用三合土路面、石阶梯等工艺,兼具科学性与实用性。长南三孔桥采用花岗岩条石砌筑技术至今稳固,被列为珠海市不可移动文物,展现了古代山地工程的卓越成就。这些技术遗产为现代道路建设提供了历史借鉴。

文旅融合,让文物“活”起来

长南迳古道的活化利用,可通过定向越野、丝路文化主题游、少儿绘画大赛等形式,打造多元文旅体验。其“以文促旅、以旅彰文”的发展路径,为文化遗产的可持续利用树立标杆。未来,需坚持“保护第一、合理开发”原则,深入挖掘历史内涵,让古道成为珠海文化软实力的亮丽名片。

长南迳古道以“交通史证、生态廊道、文化地标”三位一体的价值体系,诠释了文化遗产保护与城市发展的深度融合。它不仅是历史的回响,更是珠海迈向未来的文化纽带。

作者:罗玉芬

(珠海市文物保护协会副会长、原珠海高新区文化服务中心主任。)

随着南粤古驿道修复工程的推进,长南迳古道已蜕变为珠海历史文化游径的示范标杆。要在保护中实现创新活化,使长南迳古道成为文商旅融合与乡村振兴的新引擎,首要的任务是深刻认识古道蕴含的历史文化价值。

长南迳古道不仅是交通史的见证,更是岭南文化的立体缩影

作为香山三条陆上古道之一,并且是与西线的岐澳古道、东线的凤凰山古道两条官道皆有连接的中线民道,长南迳古道串联香山与澳门,见证了两地商贸互通与华侨文化的形成。近代以来香山地区历史名人俊采星驰,在各领域推动了中国近代化的进程,为强国富民上下求索,这其中蕴含的爱国主义精神必须深入挖掘。

抗日及解放战争时期,红色先辈在中国共产党的领导下,依托长南迳古道开展艰苦卓绝的斗争,凤凰山白马队、珠江纵队等队伍在古道周边英勇战斗的故事赓续了红色血脉,赋予了古道红色教育的内涵。

佘非凡、吴见贤等乡绅捐资修路,逢顶公免费赠茶等事迹,彰显香山民众热心公益、造福桑梓的奉献精神,为当代社会治理提供了历史镜鉴。

古道的活化需以创新思维重构文化价值,打造“可触、可感、可参与”的体验场景

沉浸式叙事方面。要挖掘古道上的历史人物与事件,如历史名人、红色英雄、香山商帮、公益乡贤等事迹,通过情景雕塑、互动展墙、AR技术还原历史场景;通过古道上原貌路段、摩崖石刻、石桥、古庙等文物、遗存及交通历史和修筑技艺、特色用材等介绍,结合古老地名、地质地貌、走兽飞禽、树木花卉和诗词、传说等,开发“古道故事地图”,增强游客的文化代入感。

萦台远眺

萦台远眺红色文旅融合方面。要设计“重走革命路”主题线路,串联抗日游击队战斗遗址,配套情景剧演出、红色讲堂,让游客在行走中感悟革命精神。

本土生态再现方面。要进一步修复“烟波潮涌”“曲水流泉”等自然景观,种植兰花、吊钟花、芦兜、芒草、山菍等本地代表性花卉植物,重现古诗中的岭南生态意象,打造“四季有景”的生态画廊。

自然修复与景观提升方面。通过清理和人工修复等方式理水复景,重现瀑布白练舞空、溪流潺潺的景致,让今人重温前人看过的风景,亦唤醒本地居民的集体记忆。

服务设施优化方面。在南入口增设游客服务中心与公交接驳点,完善导览系统,沿途布局轻食驿站、休息亭,提升游览舒适度;借助现存道路,在两侧增设文化展廊,弥补历史路径的“体验断层”。

社区共建共享方面。鼓励村民参与古道维护与文化讲解,开发本土手工艺市集,将古道活化与乡村振兴紧密结合,实现文化效益与经济效益双赢。

作者:葛慧蓉

(珠海市规划设计研究院政研中心副总工程师。长期从事传统村落、历史建筑等历史文化保护类规划与研究。)

长南迳古道作为珠海重要的文化遗产与生态廊道,如何在保护中实现活化利用,是推动文旅融合与乡村振兴的关键课题。

长南迳古道的活化需以品牌建设为核心,通过差异化定位增强其文化辨识度。建议设计专属吉祥物与品牌标识,融入古道历史元素(如船型桥墩、摩崖石刻等),形成视觉符号体系。同时,借助多媒体传播扩大影响力——拍摄纪录片讲述古道与香山文化的渊源,创作主题音乐凸显岭南风情,在城市门户、交通枢纽等区域进行文化展示,强化“长南迳”品牌认知。此外,可联动影视、文学创作,挖掘古道上的历史人物与事件,开发系列文创产品,将其打造为珠海文旅的“超级IP”,吸引年轻群体与外地游客。

来仪亭

来仪亭古道兼具自然与人文双重属性,是开展研学教育的理想场所。一方面,可联合学校开发特色课程,如“森林生态观察”“古桥建造工艺探究”“香山商贸史溯源”等,将课堂延伸至户外,让学生通过实地考察理解历史文化与生态保护。另一方面,针对亲子家庭设计互动体验项目,如“古道寻宝探险”“植物识别挑战赛”等,寓教于乐;沿线增设儿童友好设施,如迷你探险乐园、互动科普展板,提升家庭游客参与感。此外,定期举办专家讲座、手工艺工作坊,邀请学者讲解古道价值,推动公众从“观光”转向“深度认知”,实现文化传播与旅游体验的双向赋能。

长南迳古道的长期活力依赖于科学规划与动态管理。当前,香洲区与高新区已建立日常维护机制,但需进一步划定保护范围,明确开发红线,避免过度商业化侵蚀历史风貌。建议引入智慧化管理手段,通过线上平台收集游客反馈,实时调整服务设施与活动安排;定期评估生态承载力与文化保护状况,采用预约限流、分段开放等措施,缓解高峰期环境压力。此外,可探索社区共建模式,鼓励周边村民参与古道维护与文化讲解,既保障遗产真实性,又为当地居民创造就业机会,实现社会效益与经济效益的协同。

摩崖石刻

摩崖石刻长南迳古道的活化利用,需以文化IP为引领,以教育功能为纽带,以可持续管理为保障,形成“保护-利用-传承”的良性循环。通过品牌化运营、沉浸式体验与精细化管控,这条千年古道不仅能焕发新生,更将成为珠海文旅融合与乡村振兴的典范。

承历史记忆 延香山文脉

长南迳古道是香山古驿道的中线通道,位于珠海凤凰山脉,南北走向,古时连接中山南朗与珠海前山长沙圩,全长约4.5千米。清雍正年间,官塘村乡绅佘非凡出资重修古道,雍正三年(1725年)农历七月,长南迳重修告成。

古道穿越凤凰山,依山势而建,因地制宜,采用石阶、三合土、砂土等多种路面工艺,并配以科学的排水系统,体现了古代工匠的智慧与生态共融理念。作为连接珠海、中山与澳门的重要通道,长南迳古道不仅是古代岭南交通网络的缩影,更承载了从清代民间义举到抗日战争的历史记忆。它是商贸和文化交流的动脉,也是近代中国民主革命和对外交流的历史见证。如今,修复后的古道成为文化遗产与自然景观结合的典范,吸引着后人探寻历史的脉络。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论