姚芳

2025-07-02 16:16

姚芳

2025-07-02 16:16

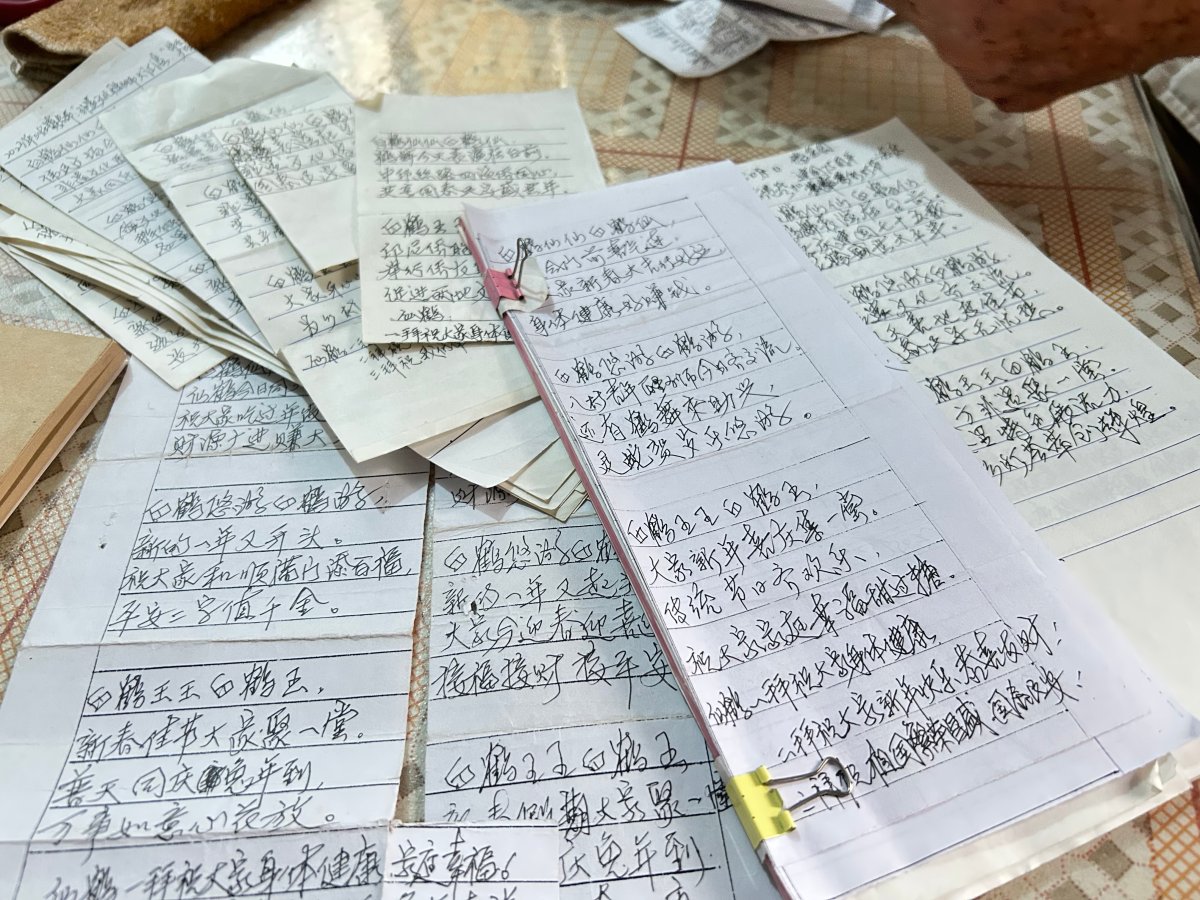

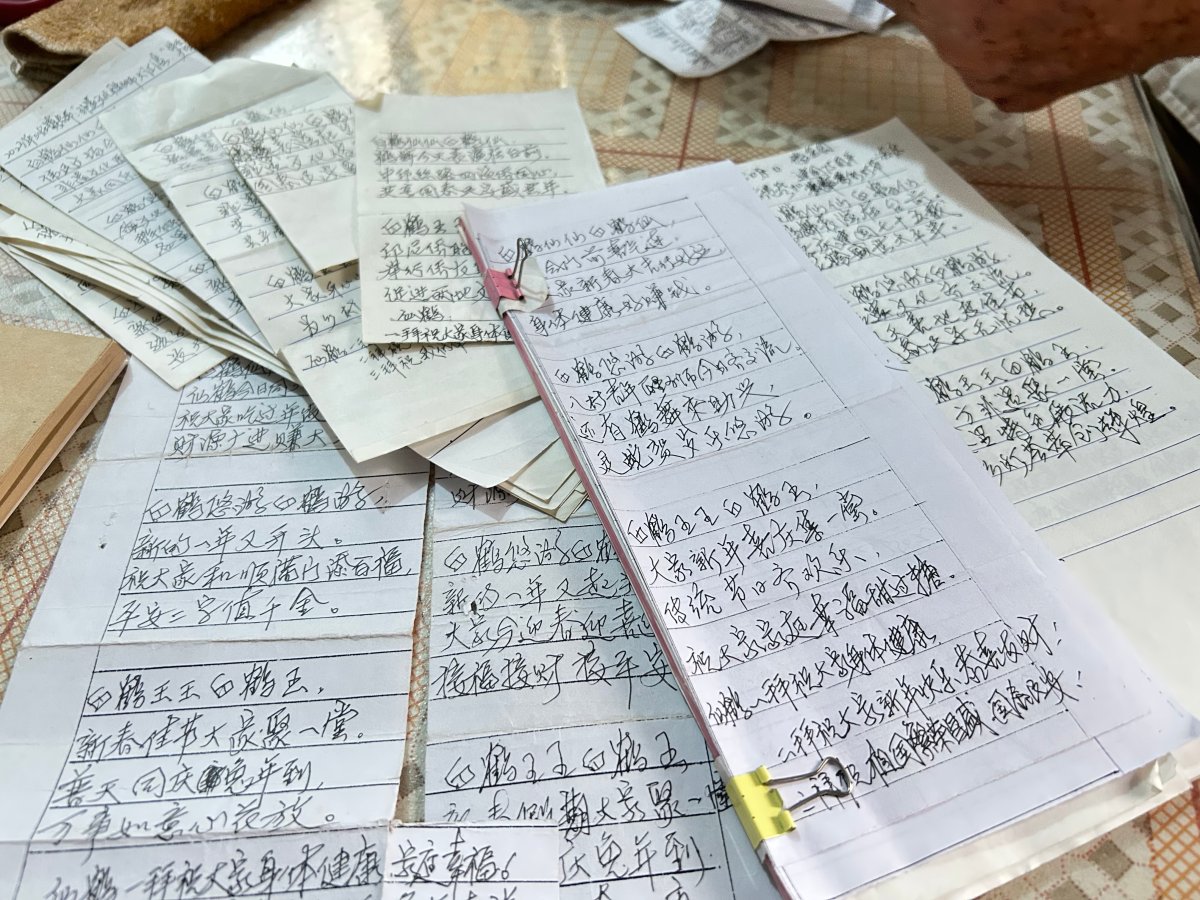

夏日午后的珠海三灶镇海澄村,鹤舞传习展示馆内凉意微沁。76岁的汤福文坐在椅上,翻开一本泛黄的笔记本,纸页间夹着几张字条,颜色同样被岁月浸染。他闭上双眼,喉间流出一段婉转的吟唱:“白鹤仙仙白鹤仙,攞鱼人仔在海边……”古腔鹤歌的音调里,仿佛揉进了海风的咸涩与泥土的温热。

“现在会这古腔调子的人,没几个了。”汤福文突然睁眼,指节轻轻摩挲着笔记本上的字句,声音不高却字字清晰,“我得唱到唱不动那天。”

在本地人心中,作为三灶鹤舞市级非遗传承人的汤福文,就是唱鹤歌的“咖位”,大家更习惯亲切地叫他一声“汤伯”。鹤歌伴随着鹤舞表演,锣鼓助兴,其独特的三灶白话韵味,即使听不懂粤语的游客,也愿意驻足聆听这穿越百年的音韵。

从“听鹤人”到“守鹤人”

1949年出生的汤福文,是土生土长的海澄村人。鹤舞与鹤歌,自他记事起就萦绕在生活里。“小时候最盼春节,家家户户都等着看耍白鹤,等着白鹤临门。”他回忆道,白鹤旁边总有人哼唱祝福的曲调,“我耳濡目染,也跟着哼唱。”

对鹤舞的喜爱、对鹤歌的痴迷,驱使着他跟随长辈学习。日积月累,汤福文在村里也渐渐唱出了名堂。在他看来,村里长大的孩子,受鹤舞鹤歌熏陶,唱鹤歌仿佛是自然而然的事。

然而,时代变迁悄然改变着村庄。年轻人生活习惯转向,愿意跳鹤舞、唱鹤歌的人日益稀少。后来,三灶鹤舞入选非遗名录,保护工作启动,传承人确立,传习展示馆落成……希望的曙光似乎初现。

彼时,汤福文尚未正式加入传承队伍,只是偶尔参与活动。他原以为会有更多年轻人加入队伍,可临近古稀之年,他才惊觉村里能与他交流唱鹤歌的,仅剩一位老友——已故的省级传承人徐钜兴。

老友的离世,如同最后一声鹤唳远去,将守护古调的重担沉沉地压在了汤福文肩头。

字字皆心血,乡音即精魂

徐钜兴走后不久,镇里负责非遗保护的工作人员找到了汤福文,希望他正式加入传承队伍,哪怕不跳鹤舞,专门唱鹤歌也好。

“我一开始心中是打退堂鼓的,因为压力大。”汤福文坦言。鹤歌看似简单,唱好却需深厚的语言功底,“一个字用不对,一句词就唱不好。”面对一生挚爱的乡音,这位老人平生第一次感到了“怕”——怕唱不好,怕辜负。然而,正是这份敬畏,反而坚定了他唱好鹤歌的决心。2018年,在家人的鼓励和朋友的劝说下,汤福文接下了传承的担子。

三灶鹤歌的灵魂,在于用“三灶白话”精准咬字,末字押韵,尾音拖长如鹤唳。歌词内容更需根据表演场合即兴创作,考验歌者的临场智慧。

在村里人眼中,汤福文是那辈人里有“墨水”的。但他深知,鹤歌的学问远非信手拈来。为了唱准每一句、用好每一个字,他开始翻阅字典,查阅书籍,寻找能转化为地道“三灶白话”的字词。走在村巷,偶见人家门楣上的对联,他也会驻足琢磨,从中汲取灵感。

“随身带个小本、带支笔,以前都到哪记到哪,现在有手机方便,拍一张,回去慢慢想。”汤福文翻开那本厚重的笔记本,内页贴满、粘补着大小不一的纸条,字迹密密麻麻。他轻抚纸页,像对待珍宝:“这不是纸,是三灶人的情怀。”

吟唱的主题在变,不变的是那七字一句、寄托着对美好生活深切向往的福泽之调。

在孤独中播种,于坚守中求新

如今,汤福文对唱好鹤歌本身已多了几分从容,但新的忧虑随之而来——谁来接续这古老的歌声?

他曾尝试询问村里的年轻人是否愿意学习,得到的回复往往是“学不会土话”“挣不到钱”。最令他感到欣慰的,是海澄小学将三灶鹤舞纳入校本课程,学校作为传承基地,每年都邀请他去教学。

海澄小学的何三兰老师对汤福文的教学印象深刻:“汤伯是个热爱鹤舞、鹤歌的人。有次开课在即,经费没着落,他二话没说,坚持来上课,带着方言基础薄弱的学生,一个字一句话地耐心教唱……”

就这样,每年都有十几名孩子加入汤福文的“鹤歌队伍”,其中不乏让他眼前一亮的苗子。尽管孩子们升学后往往难再聚首,教学仿佛永远在“从头再来”,汤福文却甘之如饴:“只要孩子们愿意学,我都乐意去教。”

面对外地观摩者“现在的人听不懂,为何不创新”的疑问,汤福文态度明确:“创新可以,但古腔的根不能动。”在他心中,鹤歌是从三灶土地里生长出来的,带着祖辈的体温和智慧。它可以与时俱进,融入新的表达,但那原汁原味、承载着乡愁与认同的古腔古韵,必须保留。

对那些询问“学这有什么用”的年轻人,汤福文总这样回答:“港澳三灶同乡会的乡亲们回来,看到鹤舞听到鹤歌,有人激动落泪。有些东西,不是用来‘有用’的,是用来‘记住’情感的。”

让汤福文看到微光的是,近年鹤歌元素被创新融入广场舞曲,也有年轻人尝试用流行方式传唱。他心中最大的夙愿变得具体而迫切:“在有生之年,把自己整理的鹤歌都录成电子音乐。让后来人听,让老祖宗听——这调子,还活着。”

采访结束时,汤福文送记者至村口。海风拂动他身上的白衬衫,他情不自禁又轻声哼唱起来:“白鹤王王白鹤王,远到朋友聚一堂……”

不远处,几名背着书包的小学生奔跑而过,停下脚步好奇地望向他哼唱的方向,片刻后又嬉笑着跑远了。

汤福文望着孩子们的背影,脸上漾开笑意,那笑容里盛着一个朴素的期盼:“希望这调子,有后声。”

夏日午后的珠海三灶镇海澄村,鹤舞传习展示馆内凉意微沁。76岁的汤福文坐在椅上,翻开一本泛黄的笔记本,纸页间夹着几张字条,颜色同样被岁月浸染。他闭上双眼,喉间流出一段婉转的吟唱:“白鹤仙仙白鹤仙,攞鱼人仔在海边……”古腔鹤歌的音调里,仿佛揉进了海风的咸涩与泥土的温热。

“现在会这古腔调子的人,没几个了。”汤福文突然睁眼,指节轻轻摩挲着笔记本上的字句,声音不高却字字清晰,“我得唱到唱不动那天。”

在本地人心中,作为三灶鹤舞市级非遗传承人的汤福文,就是唱鹤歌的“咖位”,大家更习惯亲切地叫他一声“汤伯”。鹤歌伴随着鹤舞表演,锣鼓助兴,其独特的三灶白话韵味,即使听不懂粤语的游客,也愿意驻足聆听这穿越百年的音韵。

从“听鹤人”到“守鹤人”

1949年出生的汤福文,是土生土长的海澄村人。鹤舞与鹤歌,自他记事起就萦绕在生活里。“小时候最盼春节,家家户户都等着看耍白鹤,等着白鹤临门。”他回忆道,白鹤旁边总有人哼唱祝福的曲调,“我耳濡目染,也跟着哼唱。”

对鹤舞的喜爱、对鹤歌的痴迷,驱使着他跟随长辈学习。日积月累,汤福文在村里也渐渐唱出了名堂。在他看来,村里长大的孩子,受鹤舞鹤歌熏陶,唱鹤歌仿佛是自然而然的事。

然而,时代变迁悄然改变着村庄。年轻人生活习惯转向,愿意跳鹤舞、唱鹤歌的人日益稀少。后来,三灶鹤舞入选非遗名录,保护工作启动,传承人确立,传习展示馆落成……希望的曙光似乎初现。

彼时,汤福文尚未正式加入传承队伍,只是偶尔参与活动。他原以为会有更多年轻人加入队伍,可临近古稀之年,他才惊觉村里能与他交流唱鹤歌的,仅剩一位老友——已故的省级传承人徐钜兴。

老友的离世,如同最后一声鹤唳远去,将守护古调的重担沉沉地压在了汤福文肩头。

字字皆心血,乡音即精魂

徐钜兴走后不久,镇里负责非遗保护的工作人员找到了汤福文,希望他正式加入传承队伍,哪怕不跳鹤舞,专门唱鹤歌也好。

“我一开始心中是打退堂鼓的,因为压力大。”汤福文坦言。鹤歌看似简单,唱好却需深厚的语言功底,“一个字用不对,一句词就唱不好。”面对一生挚爱的乡音,这位老人平生第一次感到了“怕”——怕唱不好,怕辜负。然而,正是这份敬畏,反而坚定了他唱好鹤歌的决心。2018年,在家人的鼓励和朋友的劝说下,汤福文接下了传承的担子。

三灶鹤歌的灵魂,在于用“三灶白话”精准咬字,末字押韵,尾音拖长如鹤唳。歌词内容更需根据表演场合即兴创作,考验歌者的临场智慧。

在村里人眼中,汤福文是那辈人里有“墨水”的。但他深知,鹤歌的学问远非信手拈来。为了唱准每一句、用好每一个字,他开始翻阅字典,查阅书籍,寻找能转化为地道“三灶白话”的字词。走在村巷,偶见人家门楣上的对联,他也会驻足琢磨,从中汲取灵感。

“随身带个小本、带支笔,以前都到哪记到哪,现在有手机方便,拍一张,回去慢慢想。”汤福文翻开那本厚重的笔记本,内页贴满、粘补着大小不一的纸条,字迹密密麻麻。他轻抚纸页,像对待珍宝:“这不是纸,是三灶人的情怀。”

吟唱的主题在变,不变的是那七字一句、寄托着对美好生活深切向往的福泽之调。

在孤独中播种,于坚守中求新

如今,汤福文对唱好鹤歌本身已多了几分从容,但新的忧虑随之而来——谁来接续这古老的歌声?

他曾尝试询问村里的年轻人是否愿意学习,得到的回复往往是“学不会土话”“挣不到钱”。最令他感到欣慰的,是海澄小学将三灶鹤舞纳入校本课程,学校作为传承基地,每年都邀请他去教学。

海澄小学的何三兰老师对汤福文的教学印象深刻:“汤伯是个热爱鹤舞、鹤歌的人。有次开课在即,经费没着落,他二话没说,坚持来上课,带着方言基础薄弱的学生,一个字一句话地耐心教唱……”

就这样,每年都有十几名孩子加入汤福文的“鹤歌队伍”,其中不乏让他眼前一亮的苗子。尽管孩子们升学后往往难再聚首,教学仿佛永远在“从头再来”,汤福文却甘之如饴:“只要孩子们愿意学,我都乐意去教。”

面对外地观摩者“现在的人听不懂,为何不创新”的疑问,汤福文态度明确:“创新可以,但古腔的根不能动。”在他心中,鹤歌是从三灶土地里生长出来的,带着祖辈的体温和智慧。它可以与时俱进,融入新的表达,但那原汁原味、承载着乡愁与认同的古腔古韵,必须保留。

对那些询问“学这有什么用”的年轻人,汤福文总这样回答:“港澳三灶同乡会的乡亲们回来,看到鹤舞听到鹤歌,有人激动落泪。有些东西,不是用来‘有用’的,是用来‘记住’情感的。”

让汤福文看到微光的是,近年鹤歌元素被创新融入广场舞曲,也有年轻人尝试用流行方式传唱。他心中最大的夙愿变得具体而迫切:“在有生之年,把自己整理的鹤歌都录成电子音乐。让后来人听,让老祖宗听——这调子,还活着。”

采访结束时,汤福文送记者至村口。海风拂动他身上的白衬衫,他情不自禁又轻声哼唱起来:“白鹤王王白鹤王,远到朋友聚一堂……”

不远处,几名背着书包的小学生奔跑而过,停下脚步好奇地望向他哼唱的方向,片刻后又嬉笑着跑远了。

汤福文望着孩子们的背影,脸上漾开笑意,那笑容里盛着一个朴素的期盼:“希望这调子,有后声。”

-我已经到底线啦-

暂时没有评论