佘映薇

2025-07-10 01:35

佘映薇

2025-07-10 01:35

在珠海经济特区45年波澜壮阔的发展历程中,科技始终是推动城市腾飞和产业升级的核心引擎。

7月10日,珠海市科学技术协会第八次代表大会召开,总结市科协“七大”以来的工作成果,部署未来五年的重点任务,引领全市广大科技工作者为推进中国式现代化珠海实践作出新的更大贡献。

回望过去几年,市科协紧紧围绕市委、市政府中心工作,切实履行“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”的职责定位,团结引领全市广大科技工作者,在服务国家战略、赋能珠海高质量发展、提升全民科学素养等方面交出了一份亮眼答卷。

服务大局

科技激活特区发展引擎

“原来珠海有这么多高精尖科技产品,现在的新科技新发明太厉害了!”2024年11月,2024“珠海市科技科普show”活动在珠海市民服务中心举行,创新运用“科普+展览+互动”的多元形式,连续一个月的活动吸引了近10万名群众到访参观,在全市掀起了一股“科普热”。

“AI+生命健康”创新联盟合作签约,217家科技企业、医疗机构、高校、科研机构及企业参展,近30万名市民观展……今年3月在珠海市民服务中心举行的2025“AI+生命健康”应用场景创新展示对接活动,市民参与规模更大,活动更加丰富。

值得关注的是,通过该展示平台,活动促成珠海市丹田亿泰克新能源科技有限公司与珠海城市职业学院共同研发生产的电动小汽车出口,企业与以色列客商签订了500多万元出口订单。

这是市科协推动科技成果惠及产业升级,助力公众提升科学素养的创新答案。市科协积极发挥桥梁纽带作用,将科技人才与创新资源精准导入珠海经济社会发展的主战场,让更多科技创新成果加速落地、开花结果。

筑巢引凤,助力湾区腾飞。市科协主动作为,成功推动中国科协国家海外人才离岸创新创业基地落户横琴,推动国家级学会——中国计算机学会将其粤港澳大湾区办事处落户珠海。2023年3月,20多位中国科学院院士和中国工程院院士到珠海,进行3天国情调研活动,为科技企业出谋划策,将国家级资源“活水”精准导入珠海产业发展版图。

珠澳情深,共绘科创蓝图。依托粤港澳协同创新优势,市科协积极搭建平台,聘任港澳委员和智库专家,频繁组织两地科技社团互访交流,依托所属学会开展专业资格互认、粤港澳大湾区标准化与品质工程技术人员专业资格互认工作。市科协联合市教育局、横琴粤澳深度合作区,连续六年开展人工智能大赛暨粤港澳机器人大赛,赛事广泛辐射周边湾区城市及贵州遵义市,激发青少年的科技创新热情。珠澳科普游、网球科技嘉年华等品牌活动精彩纷呈,深化了三地青少年与科技工作者的交流。

“科创+科普”融合,点燃产业创新引擎。市科协举办了30多期技术创新方法培训班,培训科研人员1500多人次,为珠海科技企业“充电”加油;打造“G20科技企业项目对接会”“湾区创新直通车”科技服务品牌,建成了13个海智工作站、59个学会科技服务站,精准服务预制菜装备、海洋科技等珠海特色产业。这些科技服务站如同毛细血管般深入产业一线,为中小企业提供技术诊断、成果转化等精准服务。

科技惠农,赋能乡村振兴。“广东珠海白蕉海鲈鱼科技小院”挂牌成立,科技专家为特色水产养殖提供智力支持。20余场农村实用技术培训班、推广的12项良种良法,以及多个科技助农服务站和农村科普教育基地,实实在在助力农业增效、农民增收。

服务“百千万工程”,科协力量深入田间地头。在斗门区,市科协成立“科技惠农服务站”,链接华南农业大学资源与莲洲镇开展科研成果转化,利用在两造水稻收割间隙加种冬小麦120余亩,不仅充分利用了冬季闲置的土地资源,还有效提升了土壤肥力,为来年水稻的丰收奠定基础;

此外,市科协完成对口帮扶茂名市电白区麻岗镇牛门村任务,推进茂名市茂南区公馆镇驻镇帮镇扶村工作,开展组团帮扶斗门区西滘村,2021年市科协获评省脱贫攻坚突出贡献集体。

服务人才

打造有温度的“科技工作者之家”

每年的5月30日是“全国科技工作者日”。今年,珠海市委、市政府通过珠海特区报发表《致全市科技工作者慰问信》,号召他们勇担科技强国使命,传递党和政府的关怀与期待。

与此同时,市科协在科技工作者之家举办“香山文化走廊与中国科学追光之路掠影”和“弘扬科学家精神”双主题展览,以百年香山科学成就与36位科学家事迹,增强广大科技工作者职业荣誉感与社会认同感。

“科协就是服务”,市科协始终牢记联系服务科技工作者的基本职责,努力成为他们信赖依靠的“娘家”。

“家”的关怀,温暖人心。市科协建立了联系走访制度,领导班子带头,定期开展院士、科技工作者、企业科研人员走访慰问活动,并为全职在珠院士提供贴心服务。推动成立珠海市科技工作者创新创业联盟和权益保障联盟,依托市民服务中心建设“科技工作者之家”,并联合市精神文明建设委员会办公室组织开展寻找珠海市“最美科技工作者”活动,为科技工作者干事创业保驾护航。

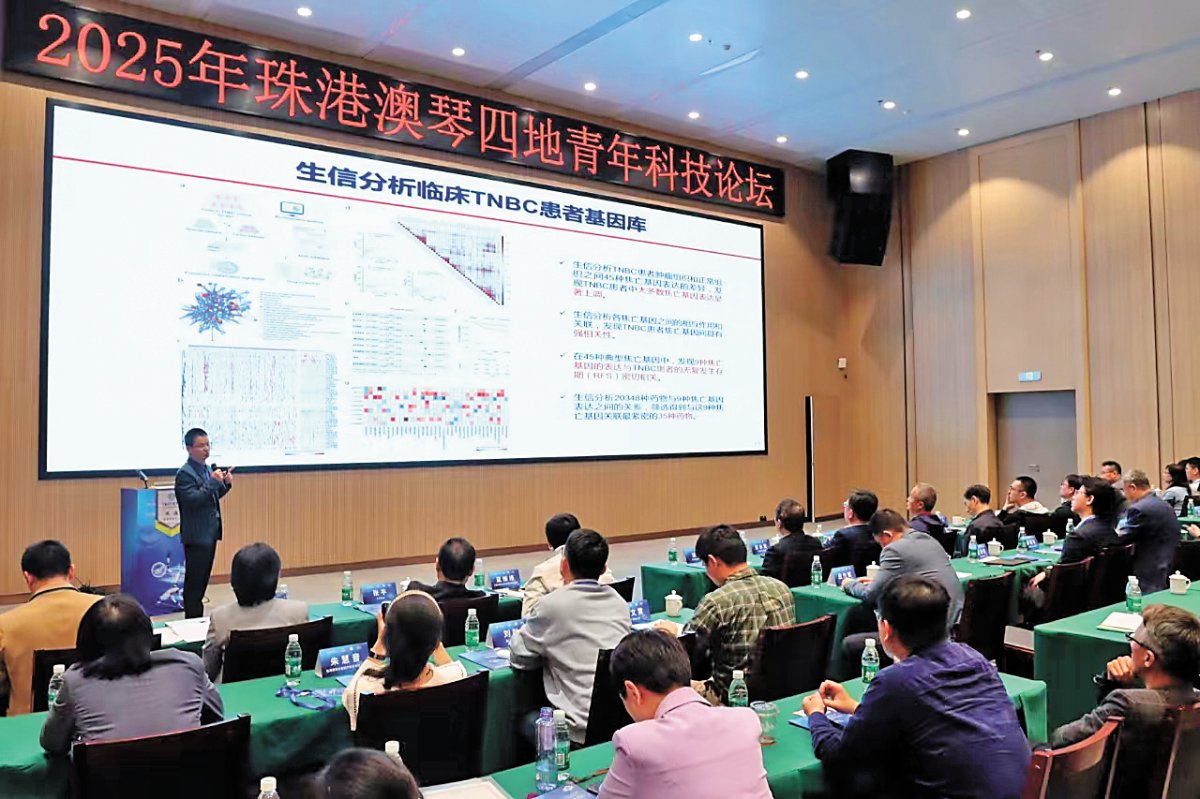

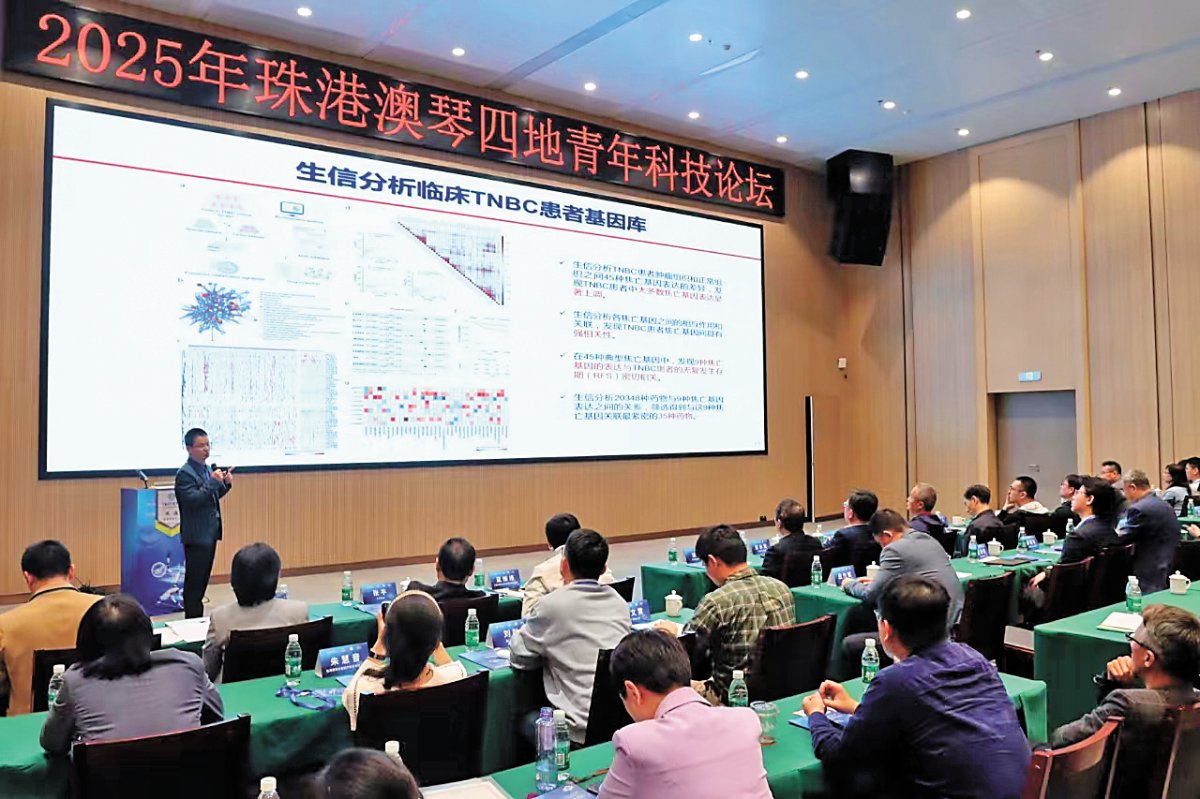

“家”的平台,成就梦想。学术交流是科技创新的催化剂。市科协出台《珠海市高端学术交流项目资助办法》,在市委、市政府以及市委人才办的大力支持下,投入2010.4万元资助了74个具有国内、国际影响力的学术会议。这些“智慧盛宴”吸引了301位顶尖人才、543位一类人才及数千位行业专家会聚珠海,围绕珠海重点产业共谋创新发展,品牌效应日益凸显,成为省科协推广的优秀案例。同时,市科协持续支持近500个学术交流项目,举办“珠海科协有约-科创荟(创客说)”、学会秘书长沙龙、珠港澳琴四地青年科技论坛等活动,为科技工作者搭建思想碰撞、合作交流的舞台。

“家”的担当,服务社会。在珠海有一批“科技追光者”,他们身着统一服装,活跃在科普一线,用专业知识点亮青少年的科学梦想。市科协高标准打造科技志愿服务品牌,出台管理办法和工作方案,成立82支科技志愿服务分队,注册志愿者突破1万人,几年来开展活动超7500场次。其中,香洲区狮山街道东风社区获评中国科协2024年度“最美科技志愿服务点(社区/村)”和广东省委社工部“广东省最美志愿服务村(社区)”。珠海市中山大学校友会科技志愿服务队获评珠海市2024年最佳志愿组织。

科普惠民

构筑全民科学素质提升新高地

“科普魔法秀”走进150余所中小学,让孩子们感受科学的神奇;“探索深空深海深地”活动依托中山大学珠海校区资源,激发青少年科学梦想;陨石文化科普走进校园,带领学生领略宇宙奥秘……这些生动有趣的特色科普品牌活动,如春风化雨般滋润着孩子们的心田。

市科协深刻践行“科学普及与科技创新同等重要”的理念,努力让科学之光照亮城市的每个角落。今年以来,市科协积极发动社会力量,形成科普“合力”,推出了“科协有约·阅读追光”科普活动,持续开展“科技追光讲堂”中科院科学家报告活动,为青少年奉上科普盛宴。

机制引领,全民参与。市科协推动建立市科普工作联席会议制度,牵头编制并推动市政府印发了《珠海市全民科学素质行动规划纲要实施方案》,推动构建“大科普”格局。目前该机制取得了显著成效:珠海市公民具备科学素质的比例从2019年的12.5%跃升至17.9%,居全省第三。

品牌活动,精彩纷呈。持续多年的“大手拉小手——科普报告希望行”活动,2019年以来邀请中科院老科学家带来近200场精彩报告,惠及学生10万人次,市科协因此被该演讲团命名为“科普教育基地”。一年一度的全国科技活动周、全国科普日活动同样“吸粉”无数,线上、线下参与人数破万人次,“珠海市青少年科普大讲堂”科普品牌成为未成年人科学素养提升的重要平台。

2023年举办的第37届全国青少年科技创新大赛上,珠海学生梁家兴凭借其创作的《二十四节气展示仪》作品,获全国一等奖,展现了珠海青少年的创新实力。

青少年是科技创新的生力军。由市科协主办的珠海市青少年科技创新大赛,每年吸引近百所学校近千名学生参与,提交作品超300件。机器人竞赛、选拔赛及珠港澳邀请赛等参赛人数多次刷新纪录。这离不开一项关键举措:市科协联合教育、科技部门,推动全市所有中小学100%配备了科学副校长,由学校自主选聘市、区两级科学顾问专家库的专家担任,为科学教育注入专业力量。

阵地拓展,触手可及。目前,全市已认定86个科普教育基地,其中珠海海洋科普中心今年开馆,长隆海洋王国、汤臣倍健透明工厂、南方海洋实验室海洋科普基地获评“广东省十佳科普教育基地”;网络安全和信息化教育培训基地、应急急救培训科普教育基地和维美皮肤健康科普教育基地获评“广东省科技普法公益驿站”。其中,“科普大篷车”作为“流动的科技馆”,深入学校、社区、乡村220余场,惠及群众5万多人次。

站在新的历史起点,市科协将牢牢把握时代赋予的使命,弘扬“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”的特区精神,持续深化“四服务”,团结引领全市科技工作者,以更强的担当、更实的举措、更优的作风,奋力开创珠海科协事业高质量发展新局面,为珠海高质量建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区,谱写中国式现代化珠海实践新篇章贡献更强大的科技力量!

目标

力争到2030年,“十五五”收官时,科协“四服务”工作取得更多标志性成果,科协事业发展走在全省前列。具体包括:

●政治引领力明显增强,抓党建带全局的工作体系不断完善;

●服务凝聚科技工作者能力全面提升,与科技工作者联系更加密切,真正建成有温度、可信赖的科技工作者之家;

●学术对科技创新的引领作用明显增强,创建高端学术交流品牌效应显著,形成推动产学研深度融合的有效模式;

●基本构建新时代科技普及新格局,科学家精神弘扬和学风道德建设有效开展,推动实现我市公民具备科学素质比例超过20%;

●初步建成区域特色的科技智库网络,汇集广大科技工作者的智慧,为党委、政府科学决策提供参考;

●进一步形成对外合作交流新优势,珠港澳科技人文交流合作和海外招才引智渠道不断拓宽;

●科协组织创新发展能力显著提升,科协组织治理体系和治理能力现代化取得新成效。

数说

我市具备科学素质公民的比例由2019年的12.5%上升到了17.9%,居全省第三。

建成海智工作站13个、学会科技服务站59个,助力珠海相关产业发展。

对74个具有国内、国际影响力的学术会议进行资助,吸引301位顶尖人才、543位一类人才及数千位行业专家会聚珠海。

依托“i志愿”系统,成立82支志愿服务分队,注册志愿者人数10641人,开展各类志愿服务活动7500余场次。

联合市科技创新局、市教育局印发《珠海市科普教育基地管理办法》,认定科普教育基地86个。

联合市教育局、市科技创新局组建市、区两级中小学科学顾问专家库,由学校自主选聘科学副校长,各区所有中小学均已配置科学副校长。

开展科普大篷车走基层行动,科普大篷车深入学校、社区、乡村开展活动220余场,受益的青少年及社区群众达5万多人次。

建设网上科技工作者之家,市科协改革项目入选中国科协第二批地方科协深化改革试点项目。

在珠海经济特区45年波澜壮阔的发展历程中,科技始终是推动城市腾飞和产业升级的核心引擎。

7月10日,珠海市科学技术协会第八次代表大会召开,总结市科协“七大”以来的工作成果,部署未来五年的重点任务,引领全市广大科技工作者为推进中国式现代化珠海实践作出新的更大贡献。

回望过去几年,市科协紧紧围绕市委、市政府中心工作,切实履行“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”的职责定位,团结引领全市广大科技工作者,在服务国家战略、赋能珠海高质量发展、提升全民科学素养等方面交出了一份亮眼答卷。

服务大局

科技激活特区发展引擎

“原来珠海有这么多高精尖科技产品,现在的新科技新发明太厉害了!”2024年11月,2024“珠海市科技科普show”活动在珠海市民服务中心举行,创新运用“科普+展览+互动”的多元形式,连续一个月的活动吸引了近10万名群众到访参观,在全市掀起了一股“科普热”。

“AI+生命健康”创新联盟合作签约,217家科技企业、医疗机构、高校、科研机构及企业参展,近30万名市民观展……今年3月在珠海市民服务中心举行的2025“AI+生命健康”应用场景创新展示对接活动,市民参与规模更大,活动更加丰富。

值得关注的是,通过该展示平台,活动促成珠海市丹田亿泰克新能源科技有限公司与珠海城市职业学院共同研发生产的电动小汽车出口,企业与以色列客商签订了500多万元出口订单。

这是市科协推动科技成果惠及产业升级,助力公众提升科学素养的创新答案。市科协积极发挥桥梁纽带作用,将科技人才与创新资源精准导入珠海经济社会发展的主战场,让更多科技创新成果加速落地、开花结果。

筑巢引凤,助力湾区腾飞。市科协主动作为,成功推动中国科协国家海外人才离岸创新创业基地落户横琴,推动国家级学会——中国计算机学会将其粤港澳大湾区办事处落户珠海。2023年3月,20多位中国科学院院士和中国工程院院士到珠海,进行3天国情调研活动,为科技企业出谋划策,将国家级资源“活水”精准导入珠海产业发展版图。

珠澳情深,共绘科创蓝图。依托粤港澳协同创新优势,市科协积极搭建平台,聘任港澳委员和智库专家,频繁组织两地科技社团互访交流,依托所属学会开展专业资格互认、粤港澳大湾区标准化与品质工程技术人员专业资格互认工作。市科协联合市教育局、横琴粤澳深度合作区,连续六年开展人工智能大赛暨粤港澳机器人大赛,赛事广泛辐射周边湾区城市及贵州遵义市,激发青少年的科技创新热情。珠澳科普游、网球科技嘉年华等品牌活动精彩纷呈,深化了三地青少年与科技工作者的交流。

“科创+科普”融合,点燃产业创新引擎。市科协举办了30多期技术创新方法培训班,培训科研人员1500多人次,为珠海科技企业“充电”加油;打造“G20科技企业项目对接会”“湾区创新直通车”科技服务品牌,建成了13个海智工作站、59个学会科技服务站,精准服务预制菜装备、海洋科技等珠海特色产业。这些科技服务站如同毛细血管般深入产业一线,为中小企业提供技术诊断、成果转化等精准服务。

科技惠农,赋能乡村振兴。“广东珠海白蕉海鲈鱼科技小院”挂牌成立,科技专家为特色水产养殖提供智力支持。20余场农村实用技术培训班、推广的12项良种良法,以及多个科技助农服务站和农村科普教育基地,实实在在助力农业增效、农民增收。

服务“百千万工程”,科协力量深入田间地头。在斗门区,市科协成立“科技惠农服务站”,链接华南农业大学资源与莲洲镇开展科研成果转化,利用在两造水稻收割间隙加种冬小麦120余亩,不仅充分利用了冬季闲置的土地资源,还有效提升了土壤肥力,为来年水稻的丰收奠定基础;

此外,市科协完成对口帮扶茂名市电白区麻岗镇牛门村任务,推进茂名市茂南区公馆镇驻镇帮镇扶村工作,开展组团帮扶斗门区西滘村,2021年市科协获评省脱贫攻坚突出贡献集体。

服务人才

打造有温度的“科技工作者之家”

每年的5月30日是“全国科技工作者日”。今年,珠海市委、市政府通过珠海特区报发表《致全市科技工作者慰问信》,号召他们勇担科技强国使命,传递党和政府的关怀与期待。

与此同时,市科协在科技工作者之家举办“香山文化走廊与中国科学追光之路掠影”和“弘扬科学家精神”双主题展览,以百年香山科学成就与36位科学家事迹,增强广大科技工作者职业荣誉感与社会认同感。

“科协就是服务”,市科协始终牢记联系服务科技工作者的基本职责,努力成为他们信赖依靠的“娘家”。

“家”的关怀,温暖人心。市科协建立了联系走访制度,领导班子带头,定期开展院士、科技工作者、企业科研人员走访慰问活动,并为全职在珠院士提供贴心服务。推动成立珠海市科技工作者创新创业联盟和权益保障联盟,依托市民服务中心建设“科技工作者之家”,并联合市精神文明建设委员会办公室组织开展寻找珠海市“最美科技工作者”活动,为科技工作者干事创业保驾护航。

“家”的平台,成就梦想。学术交流是科技创新的催化剂。市科协出台《珠海市高端学术交流项目资助办法》,在市委、市政府以及市委人才办的大力支持下,投入2010.4万元资助了74个具有国内、国际影响力的学术会议。这些“智慧盛宴”吸引了301位顶尖人才、543位一类人才及数千位行业专家会聚珠海,围绕珠海重点产业共谋创新发展,品牌效应日益凸显,成为省科协推广的优秀案例。同时,市科协持续支持近500个学术交流项目,举办“珠海科协有约-科创荟(创客说)”、学会秘书长沙龙、珠港澳琴四地青年科技论坛等活动,为科技工作者搭建思想碰撞、合作交流的舞台。

“家”的担当,服务社会。在珠海有一批“科技追光者”,他们身着统一服装,活跃在科普一线,用专业知识点亮青少年的科学梦想。市科协高标准打造科技志愿服务品牌,出台管理办法和工作方案,成立82支科技志愿服务分队,注册志愿者突破1万人,几年来开展活动超7500场次。其中,香洲区狮山街道东风社区获评中国科协2024年度“最美科技志愿服务点(社区/村)”和广东省委社工部“广东省最美志愿服务村(社区)”。珠海市中山大学校友会科技志愿服务队获评珠海市2024年最佳志愿组织。

科普惠民

构筑全民科学素质提升新高地

“科普魔法秀”走进150余所中小学,让孩子们感受科学的神奇;“探索深空深海深地”活动依托中山大学珠海校区资源,激发青少年科学梦想;陨石文化科普走进校园,带领学生领略宇宙奥秘……这些生动有趣的特色科普品牌活动,如春风化雨般滋润着孩子们的心田。

市科协深刻践行“科学普及与科技创新同等重要”的理念,努力让科学之光照亮城市的每个角落。今年以来,市科协积极发动社会力量,形成科普“合力”,推出了“科协有约·阅读追光”科普活动,持续开展“科技追光讲堂”中科院科学家报告活动,为青少年奉上科普盛宴。

机制引领,全民参与。市科协推动建立市科普工作联席会议制度,牵头编制并推动市政府印发了《珠海市全民科学素质行动规划纲要实施方案》,推动构建“大科普”格局。目前该机制取得了显著成效:珠海市公民具备科学素质的比例从2019年的12.5%跃升至17.9%,居全省第三。

品牌活动,精彩纷呈。持续多年的“大手拉小手——科普报告希望行”活动,2019年以来邀请中科院老科学家带来近200场精彩报告,惠及学生10万人次,市科协因此被该演讲团命名为“科普教育基地”。一年一度的全国科技活动周、全国科普日活动同样“吸粉”无数,线上、线下参与人数破万人次,“珠海市青少年科普大讲堂”科普品牌成为未成年人科学素养提升的重要平台。

2023年举办的第37届全国青少年科技创新大赛上,珠海学生梁家兴凭借其创作的《二十四节气展示仪》作品,获全国一等奖,展现了珠海青少年的创新实力。

青少年是科技创新的生力军。由市科协主办的珠海市青少年科技创新大赛,每年吸引近百所学校近千名学生参与,提交作品超300件。机器人竞赛、选拔赛及珠港澳邀请赛等参赛人数多次刷新纪录。这离不开一项关键举措:市科协联合教育、科技部门,推动全市所有中小学100%配备了科学副校长,由学校自主选聘市、区两级科学顾问专家库的专家担任,为科学教育注入专业力量。

阵地拓展,触手可及。目前,全市已认定86个科普教育基地,其中珠海海洋科普中心今年开馆,长隆海洋王国、汤臣倍健透明工厂、南方海洋实验室海洋科普基地获评“广东省十佳科普教育基地”;网络安全和信息化教育培训基地、应急急救培训科普教育基地和维美皮肤健康科普教育基地获评“广东省科技普法公益驿站”。其中,“科普大篷车”作为“流动的科技馆”,深入学校、社区、乡村220余场,惠及群众5万多人次。

站在新的历史起点,市科协将牢牢把握时代赋予的使命,弘扬“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”的特区精神,持续深化“四服务”,团结引领全市科技工作者,以更强的担当、更实的举措、更优的作风,奋力开创珠海科协事业高质量发展新局面,为珠海高质量建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区,谱写中国式现代化珠海实践新篇章贡献更强大的科技力量!

目标

力争到2030年,“十五五”收官时,科协“四服务”工作取得更多标志性成果,科协事业发展走在全省前列。具体包括:

●政治引领力明显增强,抓党建带全局的工作体系不断完善;

●服务凝聚科技工作者能力全面提升,与科技工作者联系更加密切,真正建成有温度、可信赖的科技工作者之家;

●学术对科技创新的引领作用明显增强,创建高端学术交流品牌效应显著,形成推动产学研深度融合的有效模式;

●基本构建新时代科技普及新格局,科学家精神弘扬和学风道德建设有效开展,推动实现我市公民具备科学素质比例超过20%;

●初步建成区域特色的科技智库网络,汇集广大科技工作者的智慧,为党委、政府科学决策提供参考;

●进一步形成对外合作交流新优势,珠港澳科技人文交流合作和海外招才引智渠道不断拓宽;

●科协组织创新发展能力显著提升,科协组织治理体系和治理能力现代化取得新成效。

数说

我市具备科学素质公民的比例由2019年的12.5%上升到了17.9%,居全省第三。

建成海智工作站13个、学会科技服务站59个,助力珠海相关产业发展。

对74个具有国内、国际影响力的学术会议进行资助,吸引301位顶尖人才、543位一类人才及数千位行业专家会聚珠海。

依托“i志愿”系统,成立82支志愿服务分队,注册志愿者人数10641人,开展各类志愿服务活动7500余场次。

联合市科技创新局、市教育局印发《珠海市科普教育基地管理办法》,认定科普教育基地86个。

联合市教育局、市科技创新局组建市、区两级中小学科学顾问专家库,由学校自主选聘科学副校长,各区所有中小学均已配置科学副校长。

开展科普大篷车走基层行动,科普大篷车深入学校、社区、乡村开展活动220余场,受益的青少年及社区群众达5万多人次。

建设网上科技工作者之家,市科协改革项目入选中国科协第二批地方科协深化改革试点项目。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论