姚芳

2025-07-16 17:29

姚芳

2025-07-16 17:29

7月15日下午5点,在三灶镇映月路上,一声“滴”响起——正在备考的夏同学输入当天的密码,推开了“春风自习室”的玻璃门。明亮的自习室里,20张木桌整整齐齐。“这地儿特安静,”夏同学把书包挂在椅背上,“但也不会冷冰冰的,有很多‘学习搭子’,有氛围,希望能像店主一样成功上岸。”这家温暖的自习室,正式三灶返乡大学生宋海荣所创立。

它的诞生是“意外”的温暖决定

“春风自习室”故事要从2022年说起。刚本科毕业的三灶居民宋海荣攥着百度、比亚迪的offer,却总被一个念头“挠”得心慌——“我想再学点知识提升下自己,真想家附近有个安静的自习室!”那时的她,每天得坐2小时公交去市区学习。宋海荣家里有个沿街的门面房,原本已有租客看中,宋爸爸看出她想找个安静地方复习,于是婉拒了租客:“咱这房不租了!身边那么多备考的娃,要不自己创业开个自习室,还能搭个伙相互鼓劲儿多好?”于是,2023年,“春风自习室”就这么“意外”诞生了。

自习室里,精心打造的隔音门是宋海荣特别定制的,哪怕沿街也很安静;2楼腾出来做午饭间,配上微波炉,休息椅等;门口还种着她喜爱的花草。“这是我爸对我最大的支持,也希望每一个来这里备考的人,追梦成功。”宋海荣说。

它的“客流量”是各年龄层的温暖奔赴

宋海荣记得,开业第一天首批“客人”是一群充满好奇的小学生:“他们扒着玻璃门张望,进门就问‘姐姐,这里能写作业吗?’有的小朋友离开前,还认真地在留言本上画下小太阳,贴上‘要好好学习’的便利贴。”

自开业以来,自习室的预约几乎从未断过:有早起背单词的高中生,有下班后赶末班车来刷题的职场人,有带着娃在午休时间写论文的全职妈妈,还有准备考职称的社区工作者……临近考试季,20张木桌常被预约得满满当当,打烊时间也悄悄延后到晚上11点。总有最后一个离开的人,轻轻关掉最后一盏灯……“原以为只有像我这样考研的人才需要自习室,”宋海荣说,“现在才发现,学习这件事,从来不分年龄、不论职业。”

它的“超能力”是信任养成的

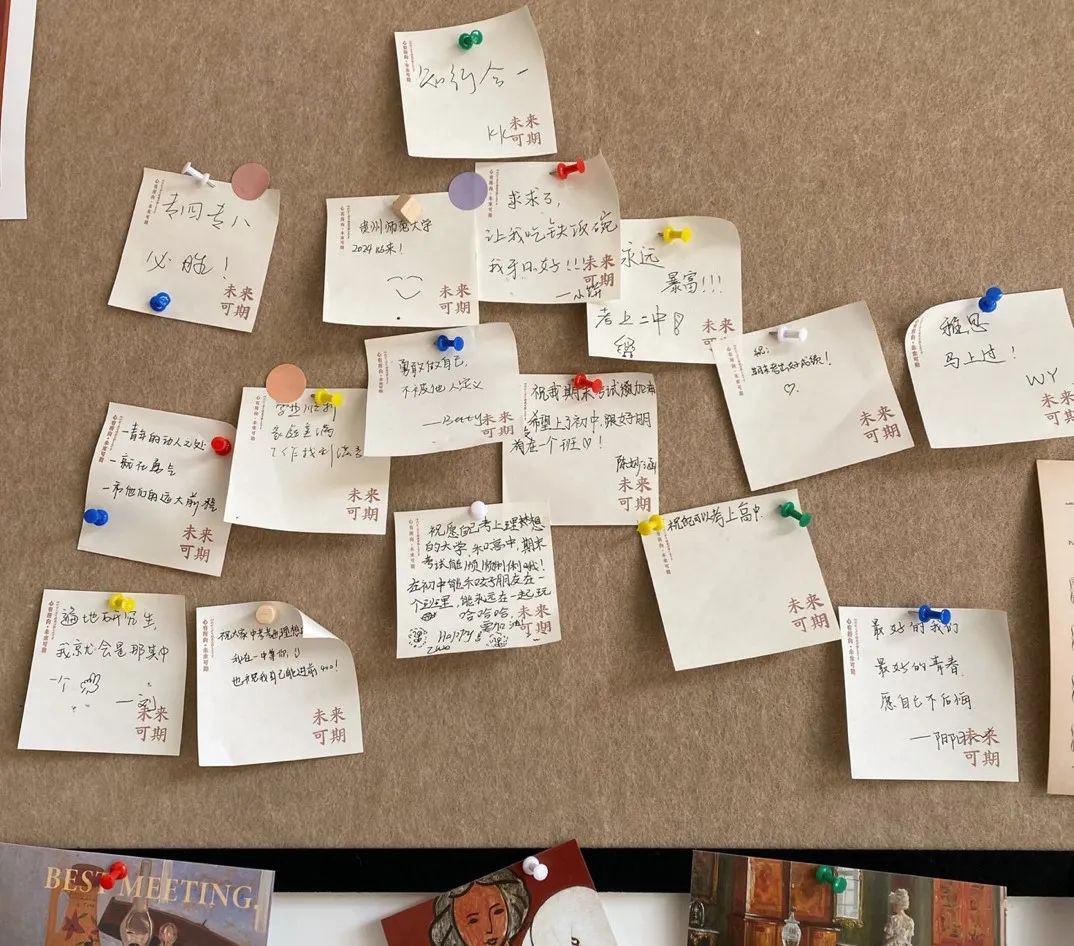

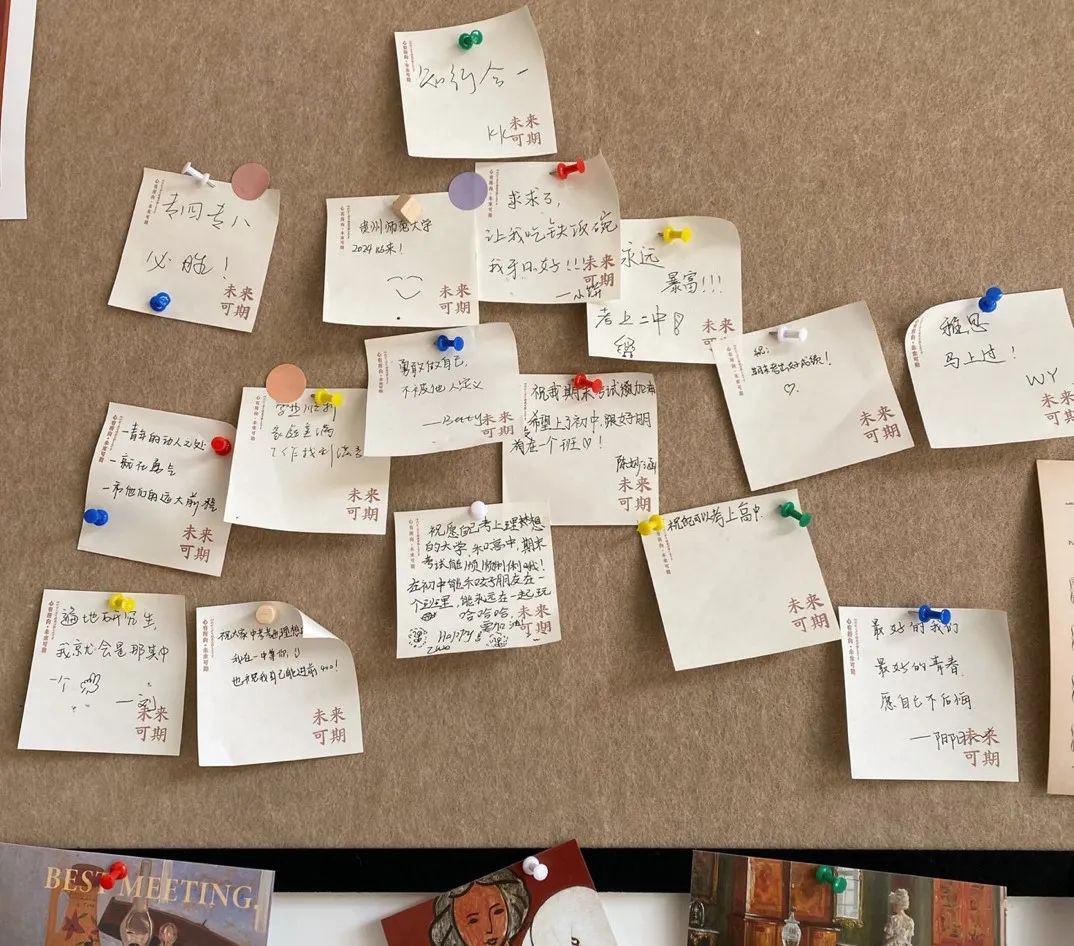

现在的“春风自习室”,运营得像个“青春合作社”。宋海荣不一定都在自习室,靠一部手机就能“云管理”:线上预约,密码锁发送打卡进门;来自习的人自习完主动扫地、收拾桌面,“就跟在自己家似的”。自习室的一角,墙面上贴满了顾客的留言:有人感谢自习室里提供的一切,有人在给自己鼓励打气,还有的庆祝自己成功上岸……“除了我以外,已经有好几个在这里备考的同学成功上岸了。”宋海荣拿出手机展示聊天记录。

其实哪有什么“欧气”,不过是一群人低头努力时,连空气里都飘着“我能行”的味道。

它的“灵魂”,藏在一副对联里

要说“春风自习室”最特别的,还得是宋爸爸的“文化buff”。自习室墙上挂着老人手写的书法,内容《沁园春·雪》。“我爸喜欢国学文化,他说,这自习室是‘镇里备考人的光’,他得给这添点墨香。”

每年春节,他还会把女儿的名字融进对联里——去年是“人来室内倘书海,春到门前争绿荣-天道酬勤”,今年是“忆往昔海里搏浪,看今朝荣沐春风-民族复兴”。“我爸爸说,希望每个追梦的人,都能如愿以偿、报效祖国。”宋海荣抿着嘴笑道。

它的未来是“长”出来的

现在的“春风自习室”,正悄悄“生长”。一楼的小歇区摆满了书籍,养满了小鱼,学习累了可以换个方式放松;自习桌多了个“经验角”,上岸的学长学姐把笔记整整齐齐码在书架上;连门口原本叫不上名字的野草,被栽进花盆里,都分出了新枝。有曾在这里自习的男生来问:“我能在这儿兼职当管理员吗?就想跟着大家一起学。”宋海荣翻着预约记录,“你看,这地儿就像棵树——我们种下了‘学习’的种子,现在它自己开始抽枝、发芽,还能给更多人遮荫。”

傍晚的风穿过三灶老街,“春风自习室”的灯又亮了。这次,亮起的不只是书桌前的光,还有一屋子年轻人的心跳声——他们翻书的沙沙响,笔尖的哒哒声,甚至偶尔的轻声加油,都在说同一句话:“你看,梦想从来不是一个人的事。”

7月15日下午5点,在三灶镇映月路上,一声“滴”响起——正在备考的夏同学输入当天的密码,推开了“春风自习室”的玻璃门。明亮的自习室里,20张木桌整整齐齐。“这地儿特安静,”夏同学把书包挂在椅背上,“但也不会冷冰冰的,有很多‘学习搭子’,有氛围,希望能像店主一样成功上岸。”这家温暖的自习室,正式三灶返乡大学生宋海荣所创立。

它的诞生是“意外”的温暖决定

“春风自习室”故事要从2022年说起。刚本科毕业的三灶居民宋海荣攥着百度、比亚迪的offer,却总被一个念头“挠”得心慌——“我想再学点知识提升下自己,真想家附近有个安静的自习室!”那时的她,每天得坐2小时公交去市区学习。宋海荣家里有个沿街的门面房,原本已有租客看中,宋爸爸看出她想找个安静地方复习,于是婉拒了租客:“咱这房不租了!身边那么多备考的娃,要不自己创业开个自习室,还能搭个伙相互鼓劲儿多好?”于是,2023年,“春风自习室”就这么“意外”诞生了。

自习室里,精心打造的隔音门是宋海荣特别定制的,哪怕沿街也很安静;2楼腾出来做午饭间,配上微波炉,休息椅等;门口还种着她喜爱的花草。“这是我爸对我最大的支持,也希望每一个来这里备考的人,追梦成功。”宋海荣说。

它的“客流量”是各年龄层的温暖奔赴

宋海荣记得,开业第一天首批“客人”是一群充满好奇的小学生:“他们扒着玻璃门张望,进门就问‘姐姐,这里能写作业吗?’有的小朋友离开前,还认真地在留言本上画下小太阳,贴上‘要好好学习’的便利贴。”

自开业以来,自习室的预约几乎从未断过:有早起背单词的高中生,有下班后赶末班车来刷题的职场人,有带着娃在午休时间写论文的全职妈妈,还有准备考职称的社区工作者……临近考试季,20张木桌常被预约得满满当当,打烊时间也悄悄延后到晚上11点。总有最后一个离开的人,轻轻关掉最后一盏灯……“原以为只有像我这样考研的人才需要自习室,”宋海荣说,“现在才发现,学习这件事,从来不分年龄、不论职业。”

它的“超能力”是信任养成的

现在的“春风自习室”,运营得像个“青春合作社”。宋海荣不一定都在自习室,靠一部手机就能“云管理”:线上预约,密码锁发送打卡进门;来自习的人自习完主动扫地、收拾桌面,“就跟在自己家似的”。自习室的一角,墙面上贴满了顾客的留言:有人感谢自习室里提供的一切,有人在给自己鼓励打气,还有的庆祝自己成功上岸……“除了我以外,已经有好几个在这里备考的同学成功上岸了。”宋海荣拿出手机展示聊天记录。

其实哪有什么“欧气”,不过是一群人低头努力时,连空气里都飘着“我能行”的味道。

它的“灵魂”,藏在一副对联里

要说“春风自习室”最特别的,还得是宋爸爸的“文化buff”。自习室墙上挂着老人手写的书法,内容《沁园春·雪》。“我爸喜欢国学文化,他说,这自习室是‘镇里备考人的光’,他得给这添点墨香。”

每年春节,他还会把女儿的名字融进对联里——去年是“人来室内倘书海,春到门前争绿荣-天道酬勤”,今年是“忆往昔海里搏浪,看今朝荣沐春风-民族复兴”。“我爸爸说,希望每个追梦的人,都能如愿以偿、报效祖国。”宋海荣抿着嘴笑道。

它的未来是“长”出来的

现在的“春风自习室”,正悄悄“生长”。一楼的小歇区摆满了书籍,养满了小鱼,学习累了可以换个方式放松;自习桌多了个“经验角”,上岸的学长学姐把笔记整整齐齐码在书架上;连门口原本叫不上名字的野草,被栽进花盆里,都分出了新枝。有曾在这里自习的男生来问:“我能在这儿兼职当管理员吗?就想跟着大家一起学。”宋海荣翻着预约记录,“你看,这地儿就像棵树——我们种下了‘学习’的种子,现在它自己开始抽枝、发芽,还能给更多人遮荫。”

傍晚的风穿过三灶老街,“春风自习室”的灯又亮了。这次,亮起的不只是书桌前的光,还有一屋子年轻人的心跳声——他们翻书的沙沙响,笔尖的哒哒声,甚至偶尔的轻声加油,都在说同一句话:“你看,梦想从来不是一个人的事。”

-我已经到底线啦-

暂时没有评论