宋雪梅

2025-08-05 21:34

宋雪梅

2025-08-05 21:34

当全球首条eVTOL跨海跨城航线和全国首条海岛无人机公共物流航线相继开通;当港珠澳无人机跨境融合飞行测试成功打破空域壁垒……珠海正以一系列“全国首条”的突破性实践,生动诠释低空经济从“规划图”到“实景图”的珠海路径,以“珠海速度”书写着中国低空经济发展的“珠海范式”。

自2024年初,珠海将打造“天空之城”的城市梦想写入《政府工作报告》,仅一年时间便交出一份亮眼答卷:低空经济规上工业总产值2024年达198.72亿元,同比增长27.27%,并在空中物流、跨城通勤、海岛巡检、应急防控等多方面实现场景突破。

从“飞起来”,到“飞得稳、飞得快、飞得远、飞得好”,珠海打造“天空之城”的底气究竟何在?系统化的改革魄力、多维度的安全体系、多元化的场景创新和全链条的产业生态中,或可见一斑。

以改革破局:

制度创新激活“天空动能”

珠海在低空经济领域的政策布局可谓高瞻远瞩、精准有力。当其他城市还在观望时,珠海已以“敢为人先”的魄力,将低空经济纳入城市发展战略的核心层面,从顶层设计出发,制定了全面且细致的产业规划,并在体制机制上连破三关:

第一关是“统筹关”。成立低空经济发展工作专班,下设6个专项小组,以“全市一盘棋”的思维打破部门壁垒;投资1亿元组建珠海市低空产业投资运营有限公司,统筹全市低空资源;深度参与编制省级空域改革方案,成为全省布局A类飞行服务站的三大城市之一——从顶层设计到落地执行,珠海用“系统化统筹”构建起协同联动的政策护航体系。

第二关是“立法关”。率先出台《珠海经济特区低空交通建设管理条例》,填补上位法空白;出台《珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施》等系列政策,明确重大项目落户及增资扩产、开设低空载人航线等12个重点支持方向,对取得适航认证、开通航线、投资低空基础设施的企业给予最高2000万元补贴;设立“三张场景清单”制度,为应用场景拓展划定路线图——从立法保障到政策激励,珠海用“制度创新”为低空经济筑牢发展根基。

第三关是“资本关”。设立百亿级低空产业专项基金群,通过“直投+子基金”模式已投资7个项目;联合民航局投资平台组建产业基金;对设立博士后科研工作平台的企业给予400万元补贴——从政府引导到社会资本参与,珠海用“金融活水”浇灌出低空经济的“产业森林”。

这一系列动作让低空经济从“无章可循”到“有法可依”,从“单点突破”到“系统推进”,展现了珠海将“政府报告”转化为“行动方案”的改革魄力。

以安全筑基:

数字基建托起“低空天网”

低空经济要“飞起来”,更要“飞得稳”。珠海以“数字基建”为笔,在3600平方公里的天空中织就一张“智慧天网”:

这里有全国首套低空空域协调及运营服务平台。10项功能服务覆盖空域管理、航线规划、飞行引导,实现市域重点区域全程监管;与港澳低空系统对接,完成全国首次港珠澳无人机跨境融合飞行;与连云港等地达成合作,推动服务系统“飞出省际”——从本地管控到跨境协同,珠海用“数字平台”重新定义低空飞行规则。

这里有全市域覆盖的飞行航线网络。划设“干—支—末”三级通道,5条干线、19条支线、555.6公里航路;布局2个大型枢纽、52个中型起降场站——从“线”到“网”,珠海用“空间重构”打通低空经济“毛细血管”。

这里有全方位保障的硬件设施。9套地面通信导航监视设施覆盖岛屿海域,低空雷达、光电设备、ADS-B组网实时识别“黑飞”无人机;莲洲机场测试基地实现高空跌落、感知避让等4项场景测试——从“软监管”到“硬支撑”,珠海用“科技利剑”守护低空安全。

安全不是低空经济的“附加题”,而是“必答题”,珠海用科技硬实力为低空飞行系上了“安全带”,构建起“天网+地网+人网”三位一体的安全屏障,让低空飞行从“可见”到“可控”。

以场景驱动:

应用创新打开“万亿想象”

低空经济的价值,最终要落在具体场景中。珠海以“场景驱动”为钥匙,打开了一个个“万亿级”市场:

在物流运输领域,从唐家港至桂山岛的公共物流航线实现常态化运行,实现“海岛海鲜上午捕捞、下午上桌”;到琼粤跨海货运航线常态化运营,让跨省物流效率大幅提升;再到锚地服务区物资运送试验飞行——珠海用无人机重新定义“时效经济”,让“海鲜还在海里,订单已到厨房”成为现实。

在交通文旅领域,全球首条eVTOL跨海跨城航线20分钟直达深圳;莲洲机场推出高空跳伞、飞行体验等10余种产品;南航通航开通九洲机场至东澳岛等6条直升机航线;万山区eVTOL海岛观光航线验证飞行749架次——珠海用“低空+文旅”打造出“空中巴士”新体验,让“打飞的看海”成为游客新选择。

在公共管理领域,与大疆科技合作运营低空城市(珠海)巡检服务中心,覆盖高速巡查、海域监管、海岛巡查等场景,巡检领域已累计飞行731架次,累计飞行里程1785.18公里;高新区联合紫燕科技等本地企业利用低空巡检已开展180次应急救援保障、350次森林防火巡查——珠海用“低空+治理”提升城市管理效能,让“天空之眼”成为守护安全的“智慧哨兵”。

这些场景不是“为飞而飞”,而是“因需而飞”,让低空经济真正融入城市血脉,成为市民可感知、可参与的“民生工程”。

以产业聚势:

全链布局抢占“未来赛道”

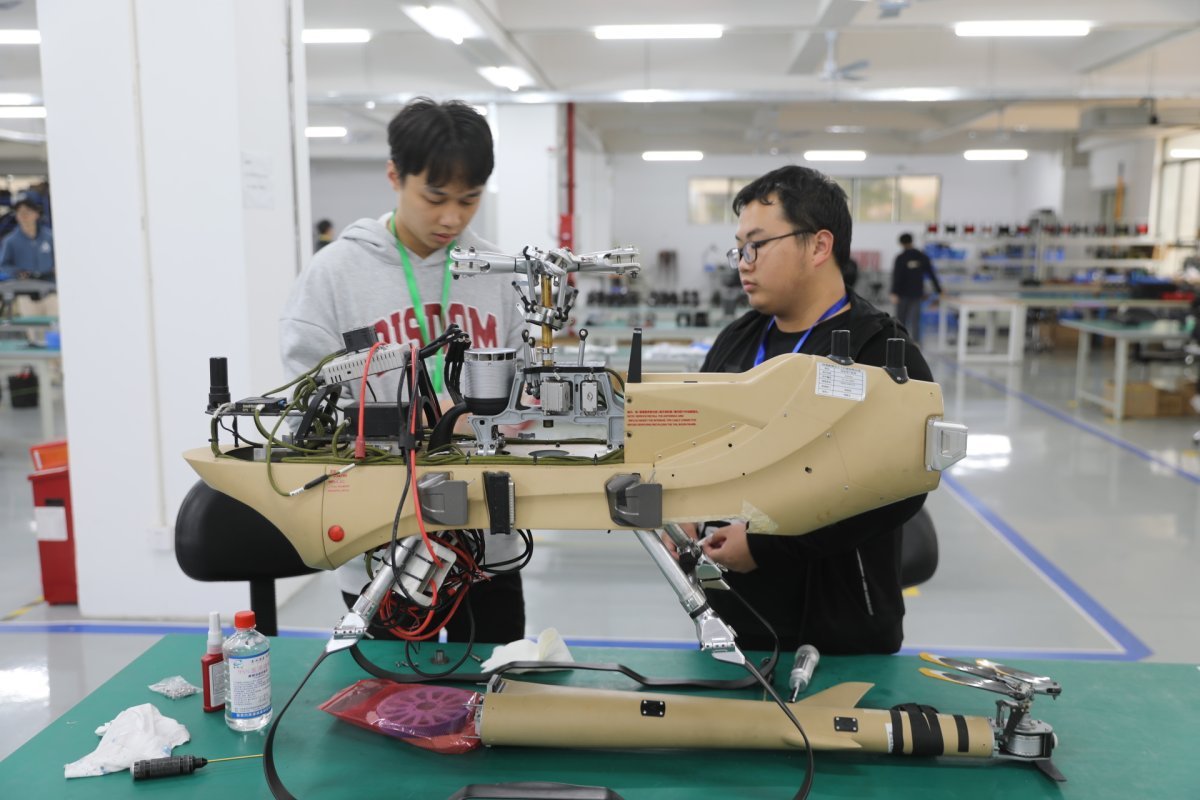

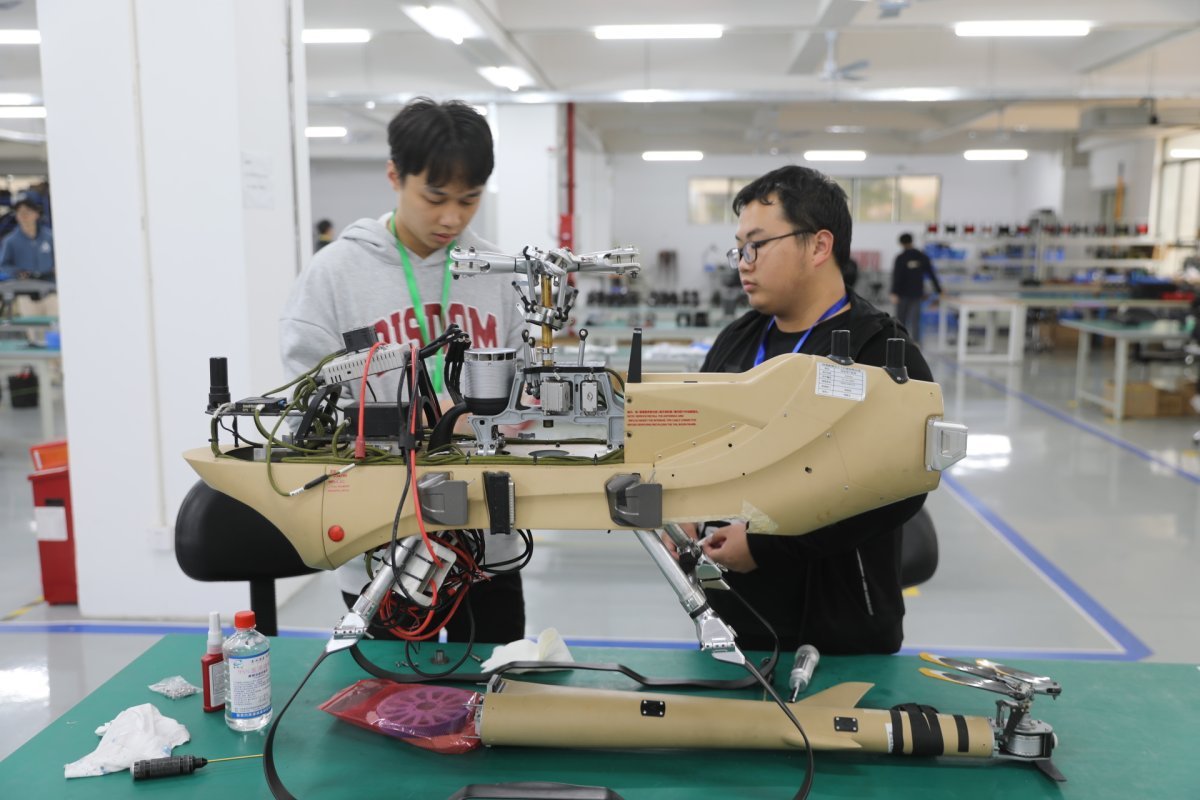

低空经济的竞争,本质是产业链的竞争。珠海以“全链布局”为战略,在研发、制造、服务等领域构建起“热带雨林”式生态:

在招商引资上,2024年邀请250家企业考察,112家达成落地意向;通过中国创新创业大赛等赛事促成18个项目签约;截至目前,全市低空经济企业达70余家,通用航空许可经营企业占全省21.4%——从“招商”到“选商”,珠海用“链式思维”聚集优质资源。

在载体建设上,依托莲洲机场打造整机制造与试验验证基地,立足富山工业城建设核心零部件精密制造区,基于高新区港湾5号产业新空间构建覆盖“研发设计—中试转化—规模量产”的全周期发展支撑——从“点”到“面”,珠海用“产业空间”承载低空经济未来。

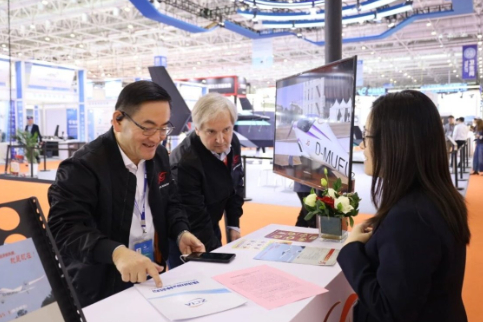

在展会平台上,做强一批专业展会平台并形成“会展+赛事+路演”的立体招商体系:第十五届中国航展签订2856亿元合作协议;全球无人系统大会签约53个项目、总额150亿元;低空经济专题展区吸引160家企业参展——从“展会经济”到“产业生态”,珠海用“平台思维”链接全球资源。

在人才培育上,组建低空经济产业联盟和首个低空经济产业学院,设立博士后工作平台,累计引进超100名高层次人才,通过“产学研”协同机制,打造从基础研究到应用转化的完整人才链——从“单一引进”到“系统培育”,珠海以“生态思维”构筑人才高地,为低空经济高质量发展提供人才和智力支持。

得益于“全链条”生态的构建,使得珠海低空产业集群迅速集聚成势,形成覆盖飞机制造、航空发动机、航空电子、无人机研发等全领域的完整产业链条,培育出多家具备全球竞争力的航空航天企业集群,展现出强劲的产业韧性与创新活力。

从政策破冰的“一纸蓝图”到产业集聚的“一片热土”,珠海用行动证明:低空经济不是遥不可及的“未来产业”,而是当下可抓可干的“现实机遇”。这里的改革锐气,让政策从“纸面”落到“地面”;这里的创新底气,让飞行从“可见”到“可控”;这里的民生地气,让应用从“概念”走向“生活”;这里的产业生气,让生态从“链条”形成“集群”。

当无人机穿梭于海岛与城市之间,当eVTOL成为大湾区居民的出行新选择,当低空经济成为珠海闪亮的“城市名片”,这座滨海之城正在书写中国低空经济发展的新篇章。根据《珠海市低空经济高质量发展白皮书(2025-2027年)》,到2027年全市低空经济规模将突破400亿元。一座融合海、陆、空三维空间的“天空之城”,正在珠江口西岸加速崛起——这不仅是城市发展的空间革命,更是新时代高质量发展的生动实践。

珠海低空,振翅翱翔;未来已至,天空可期!

当全球首条eVTOL跨海跨城航线和全国首条海岛无人机公共物流航线相继开通;当港珠澳无人机跨境融合飞行测试成功打破空域壁垒……珠海正以一系列“全国首条”的突破性实践,生动诠释低空经济从“规划图”到“实景图”的珠海路径,以“珠海速度”书写着中国低空经济发展的“珠海范式”。

自2024年初,珠海将打造“天空之城”的城市梦想写入《政府工作报告》,仅一年时间便交出一份亮眼答卷:低空经济规上工业总产值2024年达198.72亿元,同比增长27.27%,并在空中物流、跨城通勤、海岛巡检、应急防控等多方面实现场景突破。

从“飞起来”,到“飞得稳、飞得快、飞得远、飞得好”,珠海打造“天空之城”的底气究竟何在?系统化的改革魄力、多维度的安全体系、多元化的场景创新和全链条的产业生态中,或可见一斑。

以改革破局:

制度创新激活“天空动能”

珠海在低空经济领域的政策布局可谓高瞻远瞩、精准有力。当其他城市还在观望时,珠海已以“敢为人先”的魄力,将低空经济纳入城市发展战略的核心层面,从顶层设计出发,制定了全面且细致的产业规划,并在体制机制上连破三关:

第一关是“统筹关”。成立低空经济发展工作专班,下设6个专项小组,以“全市一盘棋”的思维打破部门壁垒;投资1亿元组建珠海市低空产业投资运营有限公司,统筹全市低空资源;深度参与编制省级空域改革方案,成为全省布局A类飞行服务站的三大城市之一——从顶层设计到落地执行,珠海用“系统化统筹”构建起协同联动的政策护航体系。

第二关是“立法关”。率先出台《珠海经济特区低空交通建设管理条例》,填补上位法空白;出台《珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施》等系列政策,明确重大项目落户及增资扩产、开设低空载人航线等12个重点支持方向,对取得适航认证、开通航线、投资低空基础设施的企业给予最高2000万元补贴;设立“三张场景清单”制度,为应用场景拓展划定路线图——从立法保障到政策激励,珠海用“制度创新”为低空经济筑牢发展根基。

第三关是“资本关”。设立百亿级低空产业专项基金群,通过“直投+子基金”模式已投资7个项目;联合民航局投资平台组建产业基金;对设立博士后科研工作平台的企业给予400万元补贴——从政府引导到社会资本参与,珠海用“金融活水”浇灌出低空经济的“产业森林”。

这一系列动作让低空经济从“无章可循”到“有法可依”,从“单点突破”到“系统推进”,展现了珠海将“政府报告”转化为“行动方案”的改革魄力。

以安全筑基:

数字基建托起“低空天网”

低空经济要“飞起来”,更要“飞得稳”。珠海以“数字基建”为笔,在3600平方公里的天空中织就一张“智慧天网”:

这里有全国首套低空空域协调及运营服务平台。10项功能服务覆盖空域管理、航线规划、飞行引导,实现市域重点区域全程监管;与港澳低空系统对接,完成全国首次港珠澳无人机跨境融合飞行;与连云港等地达成合作,推动服务系统“飞出省际”——从本地管控到跨境协同,珠海用“数字平台”重新定义低空飞行规则。

这里有全市域覆盖的飞行航线网络。划设“干—支—末”三级通道,5条干线、19条支线、555.6公里航路;布局2个大型枢纽、52个中型起降场站——从“线”到“网”,珠海用“空间重构”打通低空经济“毛细血管”。

这里有全方位保障的硬件设施。9套地面通信导航监视设施覆盖岛屿海域,低空雷达、光电设备、ADS-B组网实时识别“黑飞”无人机;莲洲机场测试基地实现高空跌落、感知避让等4项场景测试——从“软监管”到“硬支撑”,珠海用“科技利剑”守护低空安全。

安全不是低空经济的“附加题”,而是“必答题”,珠海用科技硬实力为低空飞行系上了“安全带”,构建起“天网+地网+人网”三位一体的安全屏障,让低空飞行从“可见”到“可控”。

以场景驱动:

应用创新打开“万亿想象”

低空经济的价值,最终要落在具体场景中。珠海以“场景驱动”为钥匙,打开了一个个“万亿级”市场:

在物流运输领域,从唐家港至桂山岛的公共物流航线实现常态化运行,实现“海岛海鲜上午捕捞、下午上桌”;到琼粤跨海货运航线常态化运营,让跨省物流效率大幅提升;再到锚地服务区物资运送试验飞行——珠海用无人机重新定义“时效经济”,让“海鲜还在海里,订单已到厨房”成为现实。

在交通文旅领域,全球首条eVTOL跨海跨城航线20分钟直达深圳;莲洲机场推出高空跳伞、飞行体验等10余种产品;南航通航开通九洲机场至东澳岛等6条直升机航线;万山区eVTOL海岛观光航线验证飞行749架次——珠海用“低空+文旅”打造出“空中巴士”新体验,让“打飞的看海”成为游客新选择。

在公共管理领域,与大疆科技合作运营低空城市(珠海)巡检服务中心,覆盖高速巡查、海域监管、海岛巡查等场景,巡检领域已累计飞行731架次,累计飞行里程1785.18公里;高新区联合紫燕科技等本地企业利用低空巡检已开展180次应急救援保障、350次森林防火巡查——珠海用“低空+治理”提升城市管理效能,让“天空之眼”成为守护安全的“智慧哨兵”。

这些场景不是“为飞而飞”,而是“因需而飞”,让低空经济真正融入城市血脉,成为市民可感知、可参与的“民生工程”。

以产业聚势:

全链布局抢占“未来赛道”

低空经济的竞争,本质是产业链的竞争。珠海以“全链布局”为战略,在研发、制造、服务等领域构建起“热带雨林”式生态:

在招商引资上,2024年邀请250家企业考察,112家达成落地意向;通过中国创新创业大赛等赛事促成18个项目签约;截至目前,全市低空经济企业达70余家,通用航空许可经营企业占全省21.4%——从“招商”到“选商”,珠海用“链式思维”聚集优质资源。

在载体建设上,依托莲洲机场打造整机制造与试验验证基地,立足富山工业城建设核心零部件精密制造区,基于高新区港湾5号产业新空间构建覆盖“研发设计—中试转化—规模量产”的全周期发展支撑——从“点”到“面”,珠海用“产业空间”承载低空经济未来。

在展会平台上,做强一批专业展会平台并形成“会展+赛事+路演”的立体招商体系:第十五届中国航展签订2856亿元合作协议;全球无人系统大会签约53个项目、总额150亿元;低空经济专题展区吸引160家企业参展——从“展会经济”到“产业生态”,珠海用“平台思维”链接全球资源。

在人才培育上,组建低空经济产业联盟和首个低空经济产业学院,设立博士后工作平台,累计引进超100名高层次人才,通过“产学研”协同机制,打造从基础研究到应用转化的完整人才链——从“单一引进”到“系统培育”,珠海以“生态思维”构筑人才高地,为低空经济高质量发展提供人才和智力支持。

得益于“全链条”生态的构建,使得珠海低空产业集群迅速集聚成势,形成覆盖飞机制造、航空发动机、航空电子、无人机研发等全领域的完整产业链条,培育出多家具备全球竞争力的航空航天企业集群,展现出强劲的产业韧性与创新活力。

从政策破冰的“一纸蓝图”到产业集聚的“一片热土”,珠海用行动证明:低空经济不是遥不可及的“未来产业”,而是当下可抓可干的“现实机遇”。这里的改革锐气,让政策从“纸面”落到“地面”;这里的创新底气,让飞行从“可见”到“可控”;这里的民生地气,让应用从“概念”走向“生活”;这里的产业生气,让生态从“链条”形成“集群”。

当无人机穿梭于海岛与城市之间,当eVTOL成为大湾区居民的出行新选择,当低空经济成为珠海闪亮的“城市名片”,这座滨海之城正在书写中国低空经济发展的新篇章。根据《珠海市低空经济高质量发展白皮书(2025-2027年)》,到2027年全市低空经济规模将突破400亿元。一座融合海、陆、空三维空间的“天空之城”,正在珠江口西岸加速崛起——这不仅是城市发展的空间革命,更是新时代高质量发展的生动实践。

珠海低空,振翅翱翔;未来已至,天空可期!

-我已经到底线啦-

暂时没有评论