宋雪梅

2025-08-11 02:44

宋雪梅

2025-08-11 02:44

盛夏的珠海凤凰山,苍翠欲滴,山风拂过,仿佛还能听见80多年前那支英勇队伍的战马嘶鸣。1943年,一支仅由八人组成的抗日武装——白马队,在队长谭生的带领下,以凤凰山为根据地,用智慧和勇气在日伪统治的珠江三角洲腹地撕开了一道血色裂痕。4年间,他们谱写了一曲气壮山河的英雄赞歌,成为南粤大地永不褪色的精神坐标。

谭生曾作诗句“白马长啸凤凰山”,正是他对白马队战斗历程的凝练写照。如今,凤凰山下的革命火种已化作璀璨的城市之光,谭生与白马队的红色理想正在这片热土上开花结果。珠海人民传承英雄精神,将革命遗址打造为红色教育基地,推动“文化+旅游”融合发展,为乡村振兴注入新动能。

白马长啸:铸就凤凰山抗战传奇

珠海凤凰山腹地的东坑村,普陀寺旁一道斑驳的夯土墙静立山间。这道看似寻常的土墙,却承载着震撼人心的历史记忆——这里曾是中国共产党领导凤凰山抗日武装斗争的重要发源地,如今花草繁茂、树影婆娑的清净之处,当年却是热血将士们保家卫国的激烈战场。

时光回溯到上世纪40年代抗战时期。1940年3月,日军占领中山县境,珠江三角洲抗战形势日趋严峻。同年6月,中共广东省委决定在敌后大力发展党组织和抗日武装。1941年初,已在香港加入中国共产党的谭生奉命返回广东,到中山县九区参加抗日游击队,历任珠江三角洲抗日第一支队战士、班长、排长、连长兼政治指导员。在这一时期,他将原名谭文佳改为谭生,象征着开启新的人生篇章。

1943年7月,受中共广东省委委派,谭生率领8人工作队潜入凤凰山腹地的东坑村。这支队伍装备简陋,仅背7支旧枪和35斤大米,却以惊人的毅力在荆棘丛生的山区开辟出一条抗日战线。他们以东坑为据点,在永丰、那洲、会同、梅溪等地展开流动作战,首战便夜袭翠微,采用“田鸡照路”的战术活捉敌哨,缴获机枪3挺、步枪135支,打响了白马队的威名。

白马队的战术创新令人惊叹。他们将自行车与近战结合,1945年3月联合民族队、雪花队发动“自行车奇袭”,30辆自行车载着突击队直插前山伪区政府,摧毁敌据点,俘虏40人。

更传奇的是谭生独创的“肥皂泡伪装术”——1944年某日,正在理发的他突遇日军搜捕,危急时刻让理发师敷满肥皂泡沫,凭借着机智、勇敢和镇定,竟骗过日军严查,从容脱险。

血色黎明:电台背后的生死时速

凤凰山,这片被革命英烈滚烫热血深深浸染的红色热土,每一寸土地都镌刻着白马队那一段段可歌可泣、气壮山河的英勇事迹。

1944年12月,白马队成功完成对前山伪军的袭击任务后,本以为能稍作喘息,却不想次日清晨,便陷入了日军精心布置的伏击圈。在这场惨烈的战斗中,中队长冯培正等10余名队员英勇无畏,最终壮烈牺牲。谭生生前每当忆及冯培正便忍不住老泪纵横,那滚烫的泪水里,满是对战友的深切缅怀与无尽思念。

1945年初,珠江纵队迎来关键转折。党组织在澳门获取一部电台,让珠江纵队派人去取,司令员林锵云将这个重任交给了谭生。

运送任务异常凶险。谭生化装成商人,带着电台穿越日军封锁线。行至那洲村时,遭遇日军与国民党武装联合围剿。他辗转躲入3户村民家中,在阿婆用棉被包裹的竹筐里、在渔民装鱼的船舱里、在牧童放牛的草垛中,最终将电台安全送达五桂山。这部电台建立的地下交通线,成为连接东江纵队与澳门的重要纽带,为抗战胜利立下汗马功劳。

最惊心动魄的当属“活捉老鼠精”行动。这个流窜珠澳的特务头目,狡猾狠毒,多次破坏抗日组织。林锵云交代谭生,取电台之前,要先活捉“老鼠精”。谭生带领5人短枪组,在榕树头银行二楼将其擒获。当手榴弹的保险栓在口袋里叮当作响时,谭生用枪指着目标,在敌人眼皮底下完成抓捕。此次行动不仅铲除了地方恶霸,更打通了澳门至五桂山的生命线,为后续抗战物资运输扫清了障碍。

4年的战斗中,白马队累计歼敌逾千人,缴获轻重机枪20余挺,开辟了东至蛇口、南至澳门的海上通道。1945年珠江纵队成立时,司令部特意设在五桂山,这是对白马队最高的褒奖。

新中国成立后,谭生参加了解放大西南的战斗,曾参与开国大典的安保工作。1952年转业至重庆,虽历经波折,但他始终乐观坚定,甚至发明“自动洗番薯机”为群众解决实际困难。1979年他回到珠海,1980年离休,1992年病逝,享年76岁。

英雄铸魂:红色精神化为不竭奋进力量

历史是最好的教科书,也是永不褪色的精神丰碑。如今的珠海,凤凰山革命遗址、东坑珠江纵队白马中队抗日活动遗址等红色地标,已成为新时代爱国主义教育的重要课堂。在苍松翠柏掩映的凤凰山革命烈士陵园,127位烈士的英名镌刻在庄严肃穆的青石碑上。每逢清明、“七一”等节日,前来瞻仰缅怀的市民游客络绎不绝,在红色足迹中汲取奋进力量。

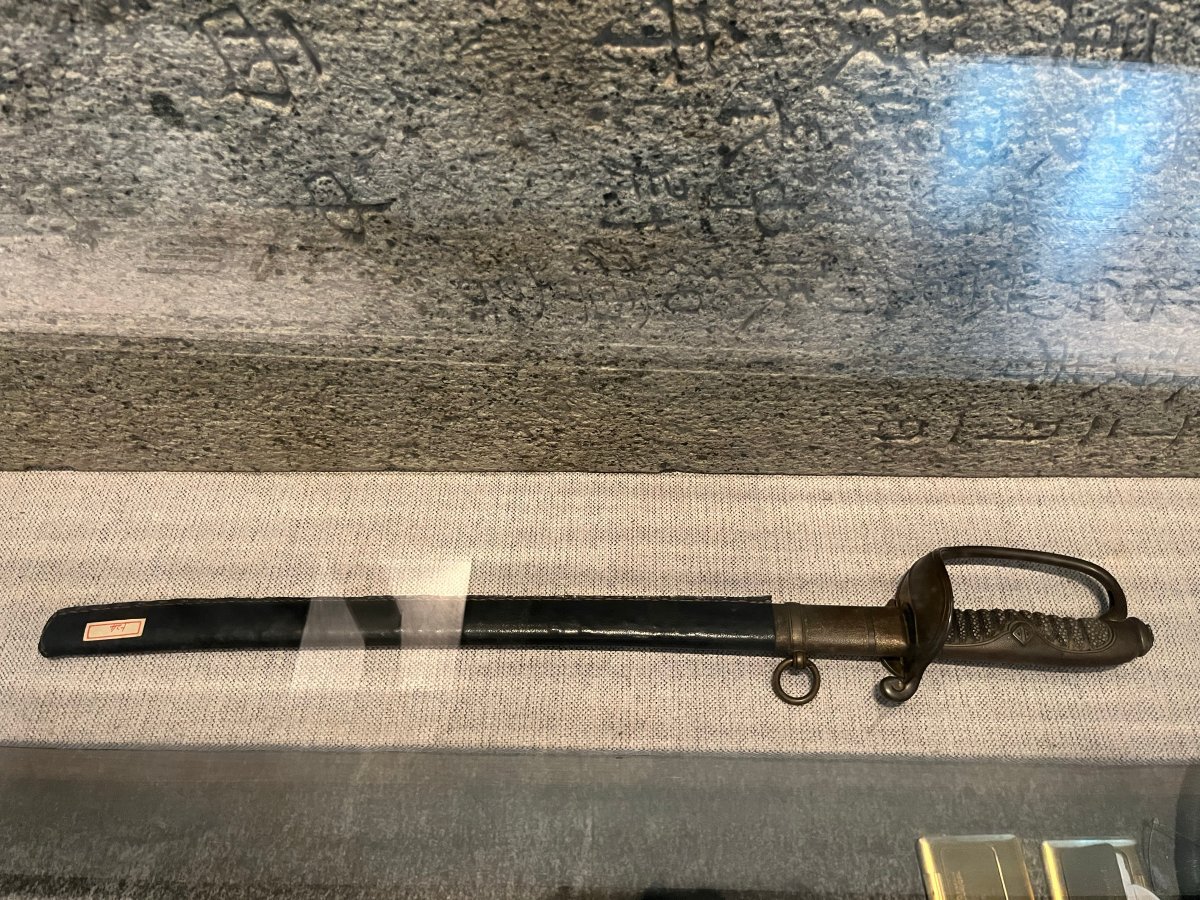

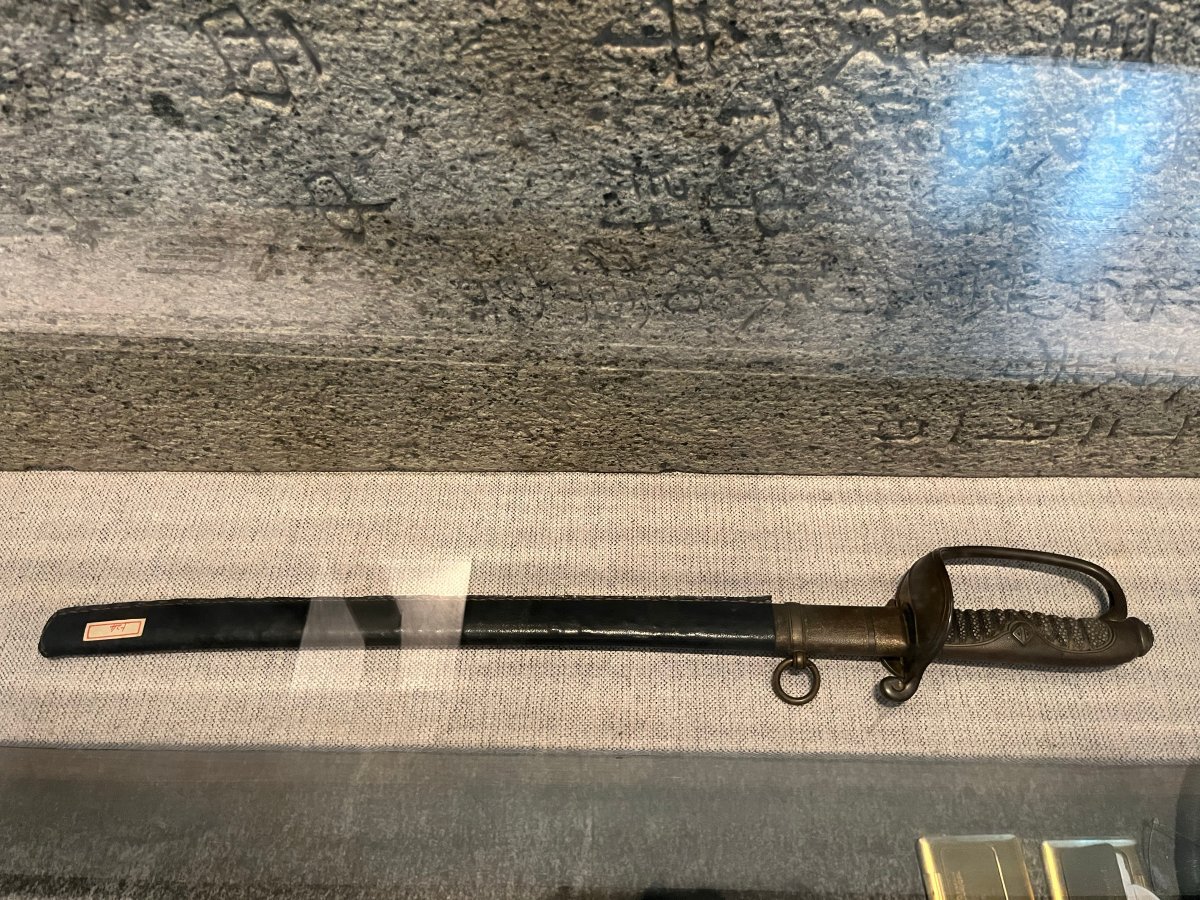

珠海市革命史料陈列馆通过珍贵文物、历史照片和多媒体展陈,全景式展现了珠海人民革命、建设和改革开放的壮阔历程。二楼展厅里,凤凰山、黄杨山抗日英雄的事迹展板前,参观者驻足凝望,在沉浸式体验中感受那段烽火岁月。谭生当年缴获的日军军刀静静陈列在珠海博物馆三楼,寒光凛冽的刀刃无声诉说着那段浴血奋战的岁月。

“现在的幸福生活,都是英烈们用鲜血换来的。”暑假期间,市民李女士特意带着10岁的儿子来到东坑遗址参观,“我父亲是老兵,从小就给我讲革命故事。现在我要把这些历史传承下去,让下一代懂得珍惜。”

从边陲渔村到现代化海滨都市,珠海的发展巨变是对英烈最好的告慰。今天的珠海,正以高质量发展践行革命英烈的遗志。通过创新打造“红色文旅+”品牌、数字化修复革命遗址、开发沉浸式研学项目,既让红色文化焕发时代光彩,又为乡村振兴注入新动能。周边乡村特色产业蓬勃发展,生态环境持续改善,村民生活水平显著提升,走出了一条“红色铸魂、绿色发展”的振兴之路。

1990年,谭生曾赋诗追忆峥嵘岁月:“东坑旧事梦魂牵,四十年前战火燃。珠海丹心青史在,高歌此日送前贤。”如今,这座滨海新城正以新时代的辉煌成就,告慰着英烈的殷切期许。凤凰山下的珠海,革命精神薪火相传,红色基因已融入城市血脉,化作砥砺前行的不竭动力。

盛夏的珠海凤凰山,苍翠欲滴,山风拂过,仿佛还能听见80多年前那支英勇队伍的战马嘶鸣。1943年,一支仅由八人组成的抗日武装——白马队,在队长谭生的带领下,以凤凰山为根据地,用智慧和勇气在日伪统治的珠江三角洲腹地撕开了一道血色裂痕。4年间,他们谱写了一曲气壮山河的英雄赞歌,成为南粤大地永不褪色的精神坐标。

谭生曾作诗句“白马长啸凤凰山”,正是他对白马队战斗历程的凝练写照。如今,凤凰山下的革命火种已化作璀璨的城市之光,谭生与白马队的红色理想正在这片热土上开花结果。珠海人民传承英雄精神,将革命遗址打造为红色教育基地,推动“文化+旅游”融合发展,为乡村振兴注入新动能。

白马长啸:铸就凤凰山抗战传奇

珠海凤凰山腹地的东坑村,普陀寺旁一道斑驳的夯土墙静立山间。这道看似寻常的土墙,却承载着震撼人心的历史记忆——这里曾是中国共产党领导凤凰山抗日武装斗争的重要发源地,如今花草繁茂、树影婆娑的清净之处,当年却是热血将士们保家卫国的激烈战场。

时光回溯到上世纪40年代抗战时期。1940年3月,日军占领中山县境,珠江三角洲抗战形势日趋严峻。同年6月,中共广东省委决定在敌后大力发展党组织和抗日武装。1941年初,已在香港加入中国共产党的谭生奉命返回广东,到中山县九区参加抗日游击队,历任珠江三角洲抗日第一支队战士、班长、排长、连长兼政治指导员。在这一时期,他将原名谭文佳改为谭生,象征着开启新的人生篇章。

1943年7月,受中共广东省委委派,谭生率领8人工作队潜入凤凰山腹地的东坑村。这支队伍装备简陋,仅背7支旧枪和35斤大米,却以惊人的毅力在荆棘丛生的山区开辟出一条抗日战线。他们以东坑为据点,在永丰、那洲、会同、梅溪等地展开流动作战,首战便夜袭翠微,采用“田鸡照路”的战术活捉敌哨,缴获机枪3挺、步枪135支,打响了白马队的威名。

白马队的战术创新令人惊叹。他们将自行车与近战结合,1945年3月联合民族队、雪花队发动“自行车奇袭”,30辆自行车载着突击队直插前山伪区政府,摧毁敌据点,俘虏40人。

更传奇的是谭生独创的“肥皂泡伪装术”——1944年某日,正在理发的他突遇日军搜捕,危急时刻让理发师敷满肥皂泡沫,凭借着机智、勇敢和镇定,竟骗过日军严查,从容脱险。

血色黎明:电台背后的生死时速

凤凰山,这片被革命英烈滚烫热血深深浸染的红色热土,每一寸土地都镌刻着白马队那一段段可歌可泣、气壮山河的英勇事迹。

1944年12月,白马队成功完成对前山伪军的袭击任务后,本以为能稍作喘息,却不想次日清晨,便陷入了日军精心布置的伏击圈。在这场惨烈的战斗中,中队长冯培正等10余名队员英勇无畏,最终壮烈牺牲。谭生生前每当忆及冯培正便忍不住老泪纵横,那滚烫的泪水里,满是对战友的深切缅怀与无尽思念。

1945年初,珠江纵队迎来关键转折。党组织在澳门获取一部电台,让珠江纵队派人去取,司令员林锵云将这个重任交给了谭生。

运送任务异常凶险。谭生化装成商人,带着电台穿越日军封锁线。行至那洲村时,遭遇日军与国民党武装联合围剿。他辗转躲入3户村民家中,在阿婆用棉被包裹的竹筐里、在渔民装鱼的船舱里、在牧童放牛的草垛中,最终将电台安全送达五桂山。这部电台建立的地下交通线,成为连接东江纵队与澳门的重要纽带,为抗战胜利立下汗马功劳。

最惊心动魄的当属“活捉老鼠精”行动。这个流窜珠澳的特务头目,狡猾狠毒,多次破坏抗日组织。林锵云交代谭生,取电台之前,要先活捉“老鼠精”。谭生带领5人短枪组,在榕树头银行二楼将其擒获。当手榴弹的保险栓在口袋里叮当作响时,谭生用枪指着目标,在敌人眼皮底下完成抓捕。此次行动不仅铲除了地方恶霸,更打通了澳门至五桂山的生命线,为后续抗战物资运输扫清了障碍。

4年的战斗中,白马队累计歼敌逾千人,缴获轻重机枪20余挺,开辟了东至蛇口、南至澳门的海上通道。1945年珠江纵队成立时,司令部特意设在五桂山,这是对白马队最高的褒奖。

新中国成立后,谭生参加了解放大西南的战斗,曾参与开国大典的安保工作。1952年转业至重庆,虽历经波折,但他始终乐观坚定,甚至发明“自动洗番薯机”为群众解决实际困难。1979年他回到珠海,1980年离休,1992年病逝,享年76岁。

英雄铸魂:红色精神化为不竭奋进力量

历史是最好的教科书,也是永不褪色的精神丰碑。如今的珠海,凤凰山革命遗址、东坑珠江纵队白马中队抗日活动遗址等红色地标,已成为新时代爱国主义教育的重要课堂。在苍松翠柏掩映的凤凰山革命烈士陵园,127位烈士的英名镌刻在庄严肃穆的青石碑上。每逢清明、“七一”等节日,前来瞻仰缅怀的市民游客络绎不绝,在红色足迹中汲取奋进力量。

珠海市革命史料陈列馆通过珍贵文物、历史照片和多媒体展陈,全景式展现了珠海人民革命、建设和改革开放的壮阔历程。二楼展厅里,凤凰山、黄杨山抗日英雄的事迹展板前,参观者驻足凝望,在沉浸式体验中感受那段烽火岁月。谭生当年缴获的日军军刀静静陈列在珠海博物馆三楼,寒光凛冽的刀刃无声诉说着那段浴血奋战的岁月。

“现在的幸福生活,都是英烈们用鲜血换来的。”暑假期间,市民李女士特意带着10岁的儿子来到东坑遗址参观,“我父亲是老兵,从小就给我讲革命故事。现在我要把这些历史传承下去,让下一代懂得珍惜。”

从边陲渔村到现代化海滨都市,珠海的发展巨变是对英烈最好的告慰。今天的珠海,正以高质量发展践行革命英烈的遗志。通过创新打造“红色文旅+”品牌、数字化修复革命遗址、开发沉浸式研学项目,既让红色文化焕发时代光彩,又为乡村振兴注入新动能。周边乡村特色产业蓬勃发展,生态环境持续改善,村民生活水平显著提升,走出了一条“红色铸魂、绿色发展”的振兴之路。

1990年,谭生曾赋诗追忆峥嵘岁月:“东坑旧事梦魂牵,四十年前战火燃。珠海丹心青史在,高歌此日送前贤。”如今,这座滨海新城正以新时代的辉煌成就,告慰着英烈的殷切期许。凤凰山下的珠海,革命精神薪火相传,红色基因已融入城市血脉,化作砥砺前行的不竭动力。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论