刘雅玲

2025-08-13 03:40

刘雅玲

2025-08-13 03:40

“没想到在家门口包粽子还能挣到这么多钱!”在珠海斗门区莲洲镇东湾村的农家院里,40多名阿姨阿叔围着产业村官汪娟萍喜笑颜开。今年端午,他们包的3.7万条粽子销售一空,10天时间,人均收入2000多元。

这名来自珠光集团的产业村官,在基层“摸爬滚打”半年后,和此前在写字楼里的国企干部形象已判若两人。“在乡村振兴的考场,我们还是初出茅庐的新兵。”尽管成绩喜人,汪娟萍依然常把这句话挂在嘴边。

从办公室到田埂,读懂乡村“综合卷”

从小在浙江农村长大的汪娟萍,对泥土有种天然的亲近。2024年初,看到产业村官选拔公告时,有14年国企工作经验的她毫不犹豫就报了名。很快,她和来自华发集团的齐剑锋、李鑫组成团队,进驻斗门莲洲镇。“发展特色产业、开展村庄经营、探索经营主体、建立富农机制”——文件里的四大任务,成为他们工作的“指南针”。

“到了莲洲镇,我们做的第一件事情就是‘踩泥巴’。”3个月里,汪娟萍和另外两名产业村官走访了20多家企业,与政府干部、村委会成员、村民促膝长谈,在田间地头看种植过程,在菜市场比对城乡价差。基本摸清“家底”后,他们画了张蓝图:从资源盘点到招商策划,从顶层设计到运营策略,处处是美好设想。

现实却给他们上了生动的一课。在东湾村帮农户卖土鸡的经历,汪娟萍至今想起来还心疼。凌晨宰杀的土鸡没做冷链,送到城里已经变味,饭堂不接收;300斤小黄姜没达到“净菜”标准,堆在厨房门口没有人要。“消费帮扶不是简单的‘买’和‘卖’,最终得回归市场。”这些血泪教训让她看清,莲洲农业缺的是从地头到餐桌的完整供应链,而乡村振兴必须让政府、企业、村集体拧成一股绳。团队会议上,汪娟萍提出,必须打破行政壁垒,让产业发展形成合力。

架起“连心桥”,让乡村资源活起来

“产业村官,首先得是‘搭桥人’。”在镇政府支持下,汪娟萍推动成立莲洲镇农文旅产业联合党委,把32家在地企业聚成“产业朋友圈”。每月的座谈会上,企业提的诉求被登记造册,由她对接职能部门“清单销项”。浙江民宿品牌乐领原本只想小规模试水,没想到反映的排污问题3天就解决了,当即决定把莲洲作为重点布局地。

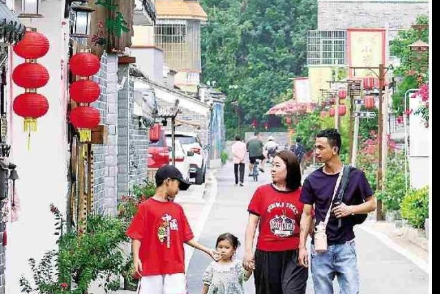

针对农文旅“碎片化”难题,汪娟萍和团队构想对片区内的文旅项目串珠成链,设计一价全包两天一夜的行程规划产品。“让游客不再吃顿饭就走,二次消费带动收入增长。”线路一推出,就吸引了近千名职工来莲洲骑行、垂钓,还乐滋滋地拎着农产品回家。盘活闲置农房时,汪娟萍带着团队逐一对接资源,如今20套农房已改头换面成为游客向往的“乡居小院”。

“当‘纸上谈兵’一件一件地落实到具体的事情上,村民从最初质疑我们是不是来‘镀金’的,到慢慢接受我们,主动积极参与我们的工作。”今年端午期间,汪娟萍主推农家手工粽,她带着团队买遍全国粽子试吃,博采众长后,针对莲洲特色,设计出不同规格的礼包,还把李氏百草、停云莲花茶纳入组合。40多名不识字的阿姨阿叔通过图片手册学习标准化包制,最终卖了3.7万多条农家粽,8000多块糕点,发放工资奖金总额超过9万元。

端午过后,大家都意犹未尽地追着汪娟萍问“接下来还能干点啥?”“我们正在准备东湾家宴、莲洲乡宴,还有研发无花果月饼,希望能带动更多乡亲致富,东湾村合作社今年营收争取突破200万元!”汪娟萍满怀信心地说。与此同时,合作社用挣到的钱设立助学金,慰问村里的困难群体、老党员,让增收惠及更多村民。

长在泥土里的产业,从“输血”到“造血”

上半年东湾村合作社营收84万元,净利润12万元,带动农户和项目增收71万元……合作社的账本就是亮眼的成绩单。“6月荔枝熟了,在珠光集团内部就卖了3000斤,提前清货!”汪娟萍认为,组建持续消费的社群是关键,能让土特产快速找到“婆家”。

在产业导入上,她坚持“投资视角、产业链思维”,促成悦顺兰花与澳门珠光合作,打造珠澳跨境农业示范项目;推动绿缘农业免费输出技术,与合作社打造联名品牌;引进季候风生态园林,发展林下菌菇种植。“我们帮助企业规划5年战略,涵盖植物科技、深加工、农文旅运营等板块,共同打造‘莲洲绿芯-大湾区三产联动共生产业园’。”汪娟萍介绍,这种“共创共享”模式,让土地增值、农户增收,也让企业扎根更深,乡村振兴有了可持续的动力。

“我热爱脚下的这片土地,热爱这里淳朴热情的乡亲,珠海这方热土,值得拼尽全力!”从国企干部到产业村官,汪娟萍用大半年播下的产业种子,正在莲洲的泥土里扎根、发芽,即将长成乡村振兴的繁茂之林。

“没想到在家门口包粽子还能挣到这么多钱!”在珠海斗门区莲洲镇东湾村的农家院里,40多名阿姨阿叔围着产业村官汪娟萍喜笑颜开。今年端午,他们包的3.7万条粽子销售一空,10天时间,人均收入2000多元。

这名来自珠光集团的产业村官,在基层“摸爬滚打”半年后,和此前在写字楼里的国企干部形象已判若两人。“在乡村振兴的考场,我们还是初出茅庐的新兵。”尽管成绩喜人,汪娟萍依然常把这句话挂在嘴边。

从办公室到田埂,读懂乡村“综合卷”

从小在浙江农村长大的汪娟萍,对泥土有种天然的亲近。2024年初,看到产业村官选拔公告时,有14年国企工作经验的她毫不犹豫就报了名。很快,她和来自华发集团的齐剑锋、李鑫组成团队,进驻斗门莲洲镇。“发展特色产业、开展村庄经营、探索经营主体、建立富农机制”——文件里的四大任务,成为他们工作的“指南针”。

“到了莲洲镇,我们做的第一件事情就是‘踩泥巴’。”3个月里,汪娟萍和另外两名产业村官走访了20多家企业,与政府干部、村委会成员、村民促膝长谈,在田间地头看种植过程,在菜市场比对城乡价差。基本摸清“家底”后,他们画了张蓝图:从资源盘点到招商策划,从顶层设计到运营策略,处处是美好设想。

现实却给他们上了生动的一课。在东湾村帮农户卖土鸡的经历,汪娟萍至今想起来还心疼。凌晨宰杀的土鸡没做冷链,送到城里已经变味,饭堂不接收;300斤小黄姜没达到“净菜”标准,堆在厨房门口没有人要。“消费帮扶不是简单的‘买’和‘卖’,最终得回归市场。”这些血泪教训让她看清,莲洲农业缺的是从地头到餐桌的完整供应链,而乡村振兴必须让政府、企业、村集体拧成一股绳。团队会议上,汪娟萍提出,必须打破行政壁垒,让产业发展形成合力。

架起“连心桥”,让乡村资源活起来

“产业村官,首先得是‘搭桥人’。”在镇政府支持下,汪娟萍推动成立莲洲镇农文旅产业联合党委,把32家在地企业聚成“产业朋友圈”。每月的座谈会上,企业提的诉求被登记造册,由她对接职能部门“清单销项”。浙江民宿品牌乐领原本只想小规模试水,没想到反映的排污问题3天就解决了,当即决定把莲洲作为重点布局地。

针对农文旅“碎片化”难题,汪娟萍和团队构想对片区内的文旅项目串珠成链,设计一价全包两天一夜的行程规划产品。“让游客不再吃顿饭就走,二次消费带动收入增长。”线路一推出,就吸引了近千名职工来莲洲骑行、垂钓,还乐滋滋地拎着农产品回家。盘活闲置农房时,汪娟萍带着团队逐一对接资源,如今20套农房已改头换面成为游客向往的“乡居小院”。

“当‘纸上谈兵’一件一件地落实到具体的事情上,村民从最初质疑我们是不是来‘镀金’的,到慢慢接受我们,主动积极参与我们的工作。”今年端午期间,汪娟萍主推农家手工粽,她带着团队买遍全国粽子试吃,博采众长后,针对莲洲特色,设计出不同规格的礼包,还把李氏百草、停云莲花茶纳入组合。40多名不识字的阿姨阿叔通过图片手册学习标准化包制,最终卖了3.7万多条农家粽,8000多块糕点,发放工资奖金总额超过9万元。

端午过后,大家都意犹未尽地追着汪娟萍问“接下来还能干点啥?”“我们正在准备东湾家宴、莲洲乡宴,还有研发无花果月饼,希望能带动更多乡亲致富,东湾村合作社今年营收争取突破200万元!”汪娟萍满怀信心地说。与此同时,合作社用挣到的钱设立助学金,慰问村里的困难群体、老党员,让增收惠及更多村民。

长在泥土里的产业,从“输血”到“造血”

上半年东湾村合作社营收84万元,净利润12万元,带动农户和项目增收71万元……合作社的账本就是亮眼的成绩单。“6月荔枝熟了,在珠光集团内部就卖了3000斤,提前清货!”汪娟萍认为,组建持续消费的社群是关键,能让土特产快速找到“婆家”。

在产业导入上,她坚持“投资视角、产业链思维”,促成悦顺兰花与澳门珠光合作,打造珠澳跨境农业示范项目;推动绿缘农业免费输出技术,与合作社打造联名品牌;引进季候风生态园林,发展林下菌菇种植。“我们帮助企业规划5年战略,涵盖植物科技、深加工、农文旅运营等板块,共同打造‘莲洲绿芯-大湾区三产联动共生产业园’。”汪娟萍介绍,这种“共创共享”模式,让土地增值、农户增收,也让企业扎根更深,乡村振兴有了可持续的动力。

“我热爱脚下的这片土地,热爱这里淳朴热情的乡亲,珠海这方热土,值得拼尽全力!”从国企干部到产业村官,汪娟萍用大半年播下的产业种子,正在莲洲的泥土里扎根、发芽,即将长成乡村振兴的繁茂之林。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论