珠海特区报评论员钟夏

2025-08-25 04:14

珠海特区报评论员钟夏

2025-08-25 04:14

珠江口的潮汐,有人看来不过是海浪往复、礁石相击的寻常景致,但在特区人眼里,那却带来了“揽海撷贝”的讯息:潮落是“闯”的契机——滩涂上未被探明的所藏,要趁此时俯身去试;潮起是“试”的答卷——垒起的堤坝要经浪涛检验,开辟的新路要迎时代向前。

潮起潮落、浪奔浪涌,自1980年珠海经济特区诞生那日起,便成了这座城市最独特的叙事,更让“敢闯敢试”的精神如参天古榕,在南海之滨深扎土壤、抽枝展叶。

四十五载惊涛拍岸,时光在珠江口刻下沧桑巨变。谁能想到,这座曾仅有“一条街道、一间粮站、一座工厂、一家饭店”的边陲小镇,如今已蜕变为颜值与气质俱佳、活力与魅力齐辉的现代化花园式海滨城市?从“一穷二白”的起点到“湾区极点”的定位,珠海在改革开放壮阔画卷中落下的每一笔,都蘸满了“敢为天下先”的勇气,写尽了“勇向潮头立”的担当。

“继续发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神,激励干部群众勇当新时代的‘拓荒牛’。”习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话,如黄钟大吕般道破特区精神的真谛,更成为指引特区前行的精神灯塔。

回望来路,经济特区的发展史,本就是一部“敢闯敢试”的生动演绎史——市场化改革在这里率先破冰,“引进来”“走出去”在这里大胆探索,改革、创新与开放早已融入珠海的城市血脉,成为这座城市永不褪色的座右铭,指引着一代又一代珠海人在时代浪潮中劈波斩浪、奋勇前行。

回溯45年前,中国正徘徊在“向何处去”的十字路口,思想的迷雾尚未完全散去,发展的路径仍在探索之中。党的十一届三中全会如春风化雨,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策,为神州大地注入了全新的活力。

1979年,习仲勋等广东省委负责同志以非凡的勇气与远见,向中央提出在毗邻港澳的深圳、珠海和重要侨乡汕头举办出口加工区的建议。这份打破常规的设想,得到了邓小平同志的大力支持。在党中央的统筹部署下,1980年8月26日,全国人大常委会批准了《广东省经济特区条例》,珠海经济特区正式设立,珠海也由此成为中国改革开放最早的一批“试验田”与“窗口”,肩负起为全国改革探路的历史使命。

彼时的珠海,工业基础薄弱、资源禀赋有限,但正是这份“一穷二白”的底色,反而点燃了开拓者们“杀出一条血路”的决心与斗志。没有现成的路可走,那就秉持“摸着石头过河”的闯劲,在未知中探寻方向,在沙砾中寻找发展的“第一枚贝”;没有成熟的经验可鉴,那就怀着“一锤一凿干出来”的韧劲,用双手在南海之滨一点点勾勒出改革的最初轮廓,让希望的种子在这片土地上悄然萌发。

1980年10月,由珠海市旅游公司与澳门旅游发展有限公司合作建设的石景山旅游中心首期工程竣工开幕,这是全国第一家中外合作旅游企业,堪称珠海“敢闯敢试”的早期典范。该中心率先打破传统模式,采用“我方提供土地,外商负责资金”的合作经营方式,引进外资兴建涉外宾馆;在管理上,实行董事会领导下的总经理负责制,推行劳动合同制用工制度,革除计划经济体制下因人设岗、“铁饭碗”“大锅饭”的积弊。

在当时,这样的模式是彻头彻尾的“新生事物”,但珠海的开拓者们没有被杂音动摇,他们认准“发展就是硬道理”,用“解决群众就业、积累发展资金”的实在成果回应质疑,不仅让企业在市场中站稳了脚跟,也进一步增强了外商外资对“初生”特区的投资信心,更让改革开放的思路从理论走向生动实践。

“闯”是“硬核支撑”,“试” 是“智慧内核”。同样是在上世纪80年代,珠海率先推出“统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理”的“五个统一”体制,为城市建设筑牢了根基。后来,这套模式成为土地管理的“珠海样本”,从南海之滨走向了全国各地。

“珠海经济特区好”!1984年邓小平视察珠海时的提词,是对珠海经济特区熠熠生辉、历久弥新的激励。从国家战略的高度把握历史使命,从改革开放全局的高度践行特殊责任,这是珠海始终不变的清醒认知。从创办全国首个国际性航空航天博览会,到设立全国首个跨境工业区;从在全国首次对有突出贡献的科技人员实行重奖,到率先实现12年免费教育……这一个个“全国第一”,从不是偶然翻起的浪花;把顶层设计和摸着石头过河结合起来,是珠海对“敢闯敢试”最生动的诠释。

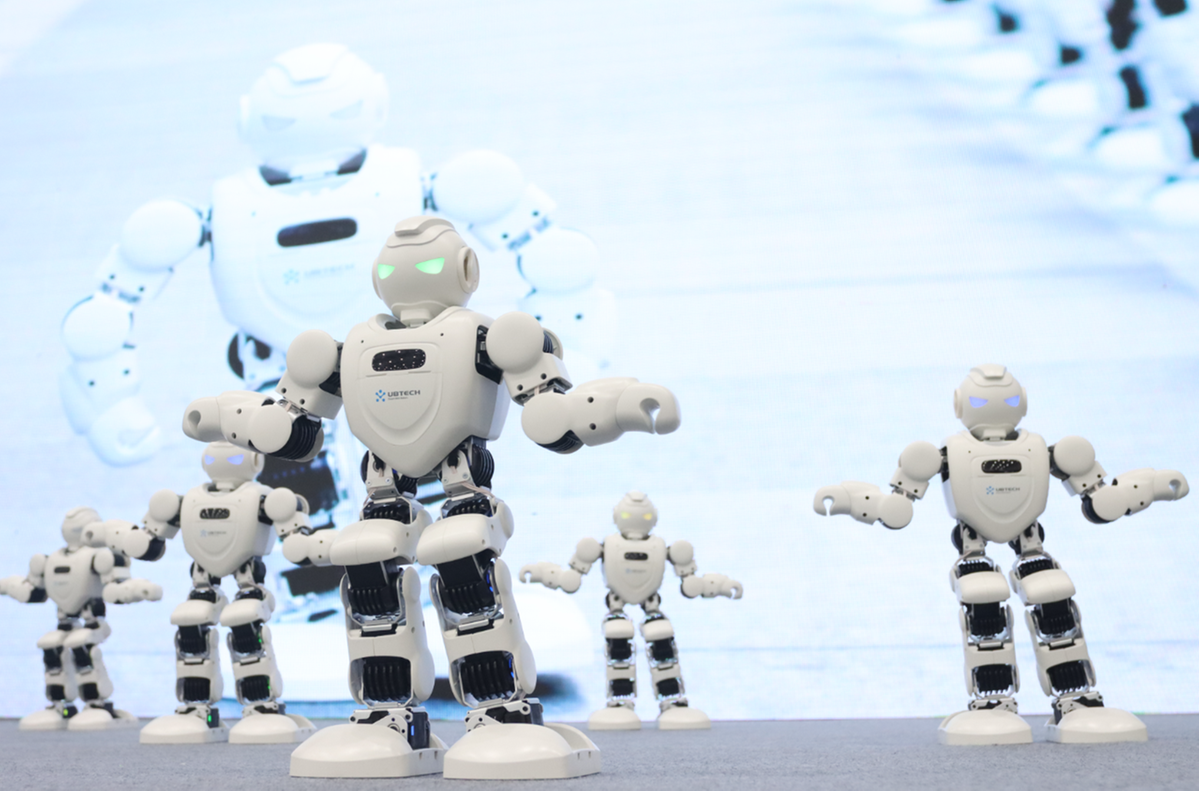

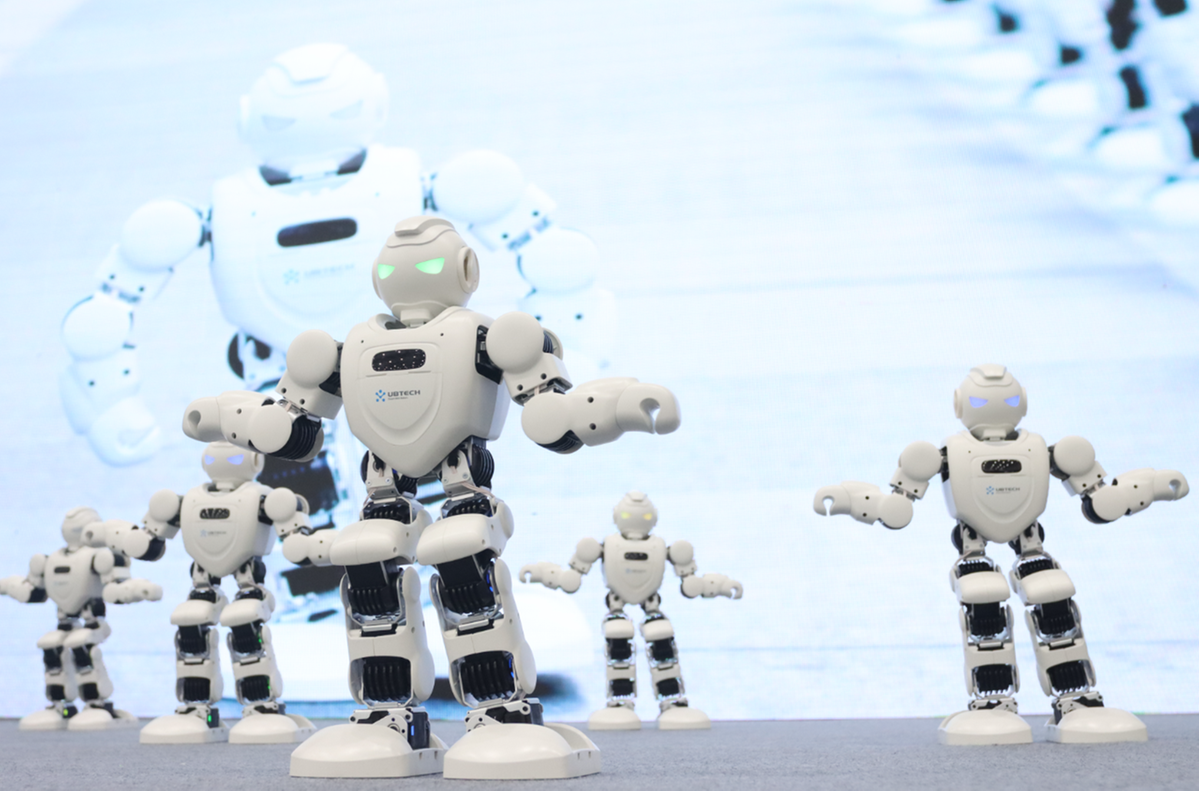

进入新时代,珠海的敢闯敢试更添了“刀刃向内”的勇气、“系统集成”的智慧。支持服务横琴粤澳深度合作区建设,珠海携手琴澳一同探索“分线管理”模式,让跨境合作从“物理相邻”真正走向了“化学反应”;在科技创新领域,珠海推广“揭榜挂帅”“拨投结合”机制,探索“科学家+投资人”的合伙模式,让科研人员既能潜心攻关,又能分享成果转化的红利。

愈来愈多历史上的“闯”与“试”,长成支撑发展的参天大树——土地管理的探索,滋养出今天要素市场化配置的繁茂枝叶;科技重奖的火种,点燃了如今新质生产力发展的熊熊火焰;跨境合作的萌芽,生长为大湾区深度融合的浓荫。从“摸着石头过河”到“系统集成推进”,从“杀出一条血路”到“走出一条新路”,变的是方法路径,不变的是“敢闯敢试”的基因,是一代代珠海人传承不息的精神血脉。

横空大气排山去,砥柱人间是此峰。在新时代改革开放的每个重大关头,总有核心引领,把舵全局;在新时代经济特区建设的每个关键时刻,总有磅礴力量,锚定航向。

党的十八大以来,习近平总书记五次视察广东,对珠海、横琴发展作出重要指示批示,亲自谋划、亲自部署、亲自推动粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区建设,亲切勉励珠海经济特区要办得更好、办得水平更高,为新时代珠海改革发展指明了前进方向、提供了根本遵循。

站在45周年的历史节点,珠海正迎来前所未有的时代机遇,也肩负着更重的改革使命。世界百年未有之大变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革浪潮奔涌,粤港澳大湾区建设、横琴粤澳深度合作区建设迈向纵深,中国式现代化建设呼唤更多“特区力量”。

党的二十届三中全会聚焦进一步全面深化改革、推进中国式现代化进行了系统部署。广东省委赋予珠海“奋力打造粤港澳大湾区重要增长极、珠江口西岸核心城市,努力建设成为中国式现代化的城市样板”的新定位——历史的接力棒,此刻正握在我们这一代人手中。

今年,珠海发布《珠海市关于推动进一步全面深化改革的若干意见》,以清单形式提出100项重点任务:一方面,是持续深化“百千万工程”集成式改革,围绕县镇管理体制、特色产业培育、园区平台、新型城镇化建设、新型农村集体经济、现代乡村治理、城乡公共服务均衡配置等内容谋划34项集成式改革任务;另一方面,是聚焦粤港澳大湾区建设、港珠澳协同发展、制造业当家、“三大平台”建设、“三新”深度融合、打造“云上智城”“天空之城”、城市全域应用场景开发、“百千万工程”、海洋经济等重要领域和关键环节,集中攻坚16项具有珠海辨识度的创造型引领型改革任务。

这就是新时代珠海的“闯”——就是要坚决破除小富即安、小成则满、关门过小日子的心态,敢于打破条条框框,敢于向顽瘴痼疾开刀,敢于突破利益固化藩篱,全力争一流、夺第一、抢率先;就是要在新一轮改革开放大潮中出经验、当典型、作示范,就是要当好全国全省改革开放的探路尖兵和先锋城市。

习近平总书记强调:“经济特区不仅要继续办下去,而且要办得更好、办出水平。”珠海的45年,用“闯”书写了从边陲小镇到现代化海滨城市的奇迹;如今的珠海,正以“闯”的精神,突破资源约束、跨越转型关口;未来的珠海,更要以“闯”的精神续写更多“春天的故事”。

特区的生命力,永远在于不满足于“已有的答案”,永远敢于追问“更好的可能”。无论过去、现在还是将来,珠海的发展都离不开那股一往无前的“闯”劲——是闯破思想桎梏的勇气,让“计划”的坚冰消融,让“市场”的活力奔涌;是闯开开放大门的魄力,让偏居一隅的边陲小镇,变成开放的国际门户;是闯过发展难关的坚韧,让“一张白纸”一路绘出最美最好的图画,生长出“活力之城、创新之城、美丽之城、共富之城”的果实。

潮涌珠江,浪奔南海,四十五载淬炼的“闯”劲始终滚烫,激励引领着我们在全面深化改革的浪潮中继续劈波前行,让特区的旗帜在新时代的风华中猎猎作响,为中国式现代化建设交出更精彩的“珠海答卷”,为中国改革开放的壮阔征程注入更强劲的“特区力量”!

封面图:吴长赋文字:珠海特区报评论员钟夏 图片:钟凡 朱习 张洲 梁冠贤 李建束 编辑:李梅容 责任编辑:莫海晖

珠江口的潮汐,有人看来不过是海浪往复、礁石相击的寻常景致,但在特区人眼里,那却带来了“揽海撷贝”的讯息:潮落是“闯”的契机——滩涂上未被探明的所藏,要趁此时俯身去试;潮起是“试”的答卷——垒起的堤坝要经浪涛检验,开辟的新路要迎时代向前。

潮起潮落、浪奔浪涌,自1980年珠海经济特区诞生那日起,便成了这座城市最独特的叙事,更让“敢闯敢试”的精神如参天古榕,在南海之滨深扎土壤、抽枝展叶。

四十五载惊涛拍岸,时光在珠江口刻下沧桑巨变。谁能想到,这座曾仅有“一条街道、一间粮站、一座工厂、一家饭店”的边陲小镇,如今已蜕变为颜值与气质俱佳、活力与魅力齐辉的现代化花园式海滨城市?从“一穷二白”的起点到“湾区极点”的定位,珠海在改革开放壮阔画卷中落下的每一笔,都蘸满了“敢为天下先”的勇气,写尽了“勇向潮头立”的担当。

“继续发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神,激励干部群众勇当新时代的‘拓荒牛’。”习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话,如黄钟大吕般道破特区精神的真谛,更成为指引特区前行的精神灯塔。

回望来路,经济特区的发展史,本就是一部“敢闯敢试”的生动演绎史——市场化改革在这里率先破冰,“引进来”“走出去”在这里大胆探索,改革、创新与开放早已融入珠海的城市血脉,成为这座城市永不褪色的座右铭,指引着一代又一代珠海人在时代浪潮中劈波斩浪、奋勇前行。

回溯45年前,中国正徘徊在“向何处去”的十字路口,思想的迷雾尚未完全散去,发展的路径仍在探索之中。党的十一届三中全会如春风化雨,作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策,为神州大地注入了全新的活力。

1979年,习仲勋等广东省委负责同志以非凡的勇气与远见,向中央提出在毗邻港澳的深圳、珠海和重要侨乡汕头举办出口加工区的建议。这份打破常规的设想,得到了邓小平同志的大力支持。在党中央的统筹部署下,1980年8月26日,全国人大常委会批准了《广东省经济特区条例》,珠海经济特区正式设立,珠海也由此成为中国改革开放最早的一批“试验田”与“窗口”,肩负起为全国改革探路的历史使命。

彼时的珠海,工业基础薄弱、资源禀赋有限,但正是这份“一穷二白”的底色,反而点燃了开拓者们“杀出一条血路”的决心与斗志。没有现成的路可走,那就秉持“摸着石头过河”的闯劲,在未知中探寻方向,在沙砾中寻找发展的“第一枚贝”;没有成熟的经验可鉴,那就怀着“一锤一凿干出来”的韧劲,用双手在南海之滨一点点勾勒出改革的最初轮廓,让希望的种子在这片土地上悄然萌发。

1980年10月,由珠海市旅游公司与澳门旅游发展有限公司合作建设的石景山旅游中心首期工程竣工开幕,这是全国第一家中外合作旅游企业,堪称珠海“敢闯敢试”的早期典范。该中心率先打破传统模式,采用“我方提供土地,外商负责资金”的合作经营方式,引进外资兴建涉外宾馆;在管理上,实行董事会领导下的总经理负责制,推行劳动合同制用工制度,革除计划经济体制下因人设岗、“铁饭碗”“大锅饭”的积弊。

在当时,这样的模式是彻头彻尾的“新生事物”,但珠海的开拓者们没有被杂音动摇,他们认准“发展就是硬道理”,用“解决群众就业、积累发展资金”的实在成果回应质疑,不仅让企业在市场中站稳了脚跟,也进一步增强了外商外资对“初生”特区的投资信心,更让改革开放的思路从理论走向生动实践。

“闯”是“硬核支撑”,“试” 是“智慧内核”。同样是在上世纪80年代,珠海率先推出“统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理”的“五个统一”体制,为城市建设筑牢了根基。后来,这套模式成为土地管理的“珠海样本”,从南海之滨走向了全国各地。

“珠海经济特区好”!1984年邓小平视察珠海时的提词,是对珠海经济特区熠熠生辉、历久弥新的激励。从国家战略的高度把握历史使命,从改革开放全局的高度践行特殊责任,这是珠海始终不变的清醒认知。从创办全国首个国际性航空航天博览会,到设立全国首个跨境工业区;从在全国首次对有突出贡献的科技人员实行重奖,到率先实现12年免费教育……这一个个“全国第一”,从不是偶然翻起的浪花;把顶层设计和摸着石头过河结合起来,是珠海对“敢闯敢试”最生动的诠释。

进入新时代,珠海的敢闯敢试更添了“刀刃向内”的勇气、“系统集成”的智慧。支持服务横琴粤澳深度合作区建设,珠海携手琴澳一同探索“分线管理”模式,让跨境合作从“物理相邻”真正走向了“化学反应”;在科技创新领域,珠海推广“揭榜挂帅”“拨投结合”机制,探索“科学家+投资人”的合伙模式,让科研人员既能潜心攻关,又能分享成果转化的红利。

愈来愈多历史上的“闯”与“试”,长成支撑发展的参天大树——土地管理的探索,滋养出今天要素市场化配置的繁茂枝叶;科技重奖的火种,点燃了如今新质生产力发展的熊熊火焰;跨境合作的萌芽,生长为大湾区深度融合的浓荫。从“摸着石头过河”到“系统集成推进”,从“杀出一条血路”到“走出一条新路”,变的是方法路径,不变的是“敢闯敢试”的基因,是一代代珠海人传承不息的精神血脉。

横空大气排山去,砥柱人间是此峰。在新时代改革开放的每个重大关头,总有核心引领,把舵全局;在新时代经济特区建设的每个关键时刻,总有磅礴力量,锚定航向。

党的十八大以来,习近平总书记五次视察广东,对珠海、横琴发展作出重要指示批示,亲自谋划、亲自部署、亲自推动粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区建设,亲切勉励珠海经济特区要办得更好、办得水平更高,为新时代珠海改革发展指明了前进方向、提供了根本遵循。

站在45周年的历史节点,珠海正迎来前所未有的时代机遇,也肩负着更重的改革使命。世界百年未有之大变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革浪潮奔涌,粤港澳大湾区建设、横琴粤澳深度合作区建设迈向纵深,中国式现代化建设呼唤更多“特区力量”。

党的二十届三中全会聚焦进一步全面深化改革、推进中国式现代化进行了系统部署。广东省委赋予珠海“奋力打造粤港澳大湾区重要增长极、珠江口西岸核心城市,努力建设成为中国式现代化的城市样板”的新定位——历史的接力棒,此刻正握在我们这一代人手中。

今年,珠海发布《珠海市关于推动进一步全面深化改革的若干意见》,以清单形式提出100项重点任务:一方面,是持续深化“百千万工程”集成式改革,围绕县镇管理体制、特色产业培育、园区平台、新型城镇化建设、新型农村集体经济、现代乡村治理、城乡公共服务均衡配置等内容谋划34项集成式改革任务;另一方面,是聚焦粤港澳大湾区建设、港珠澳协同发展、制造业当家、“三大平台”建设、“三新”深度融合、打造“云上智城”“天空之城”、城市全域应用场景开发、“百千万工程”、海洋经济等重要领域和关键环节,集中攻坚16项具有珠海辨识度的创造型引领型改革任务。

这就是新时代珠海的“闯”——就是要坚决破除小富即安、小成则满、关门过小日子的心态,敢于打破条条框框,敢于向顽瘴痼疾开刀,敢于突破利益固化藩篱,全力争一流、夺第一、抢率先;就是要在新一轮改革开放大潮中出经验、当典型、作示范,就是要当好全国全省改革开放的探路尖兵和先锋城市。

习近平总书记强调:“经济特区不仅要继续办下去,而且要办得更好、办出水平。”珠海的45年,用“闯”书写了从边陲小镇到现代化海滨城市的奇迹;如今的珠海,正以“闯”的精神,突破资源约束、跨越转型关口;未来的珠海,更要以“闯”的精神续写更多“春天的故事”。

特区的生命力,永远在于不满足于“已有的答案”,永远敢于追问“更好的可能”。无论过去、现在还是将来,珠海的发展都离不开那股一往无前的“闯”劲——是闯破思想桎梏的勇气,让“计划”的坚冰消融,让“市场”的活力奔涌;是闯开开放大门的魄力,让偏居一隅的边陲小镇,变成开放的国际门户;是闯过发展难关的坚韧,让“一张白纸”一路绘出最美最好的图画,生长出“活力之城、创新之城、美丽之城、共富之城”的果实。

潮涌珠江,浪奔南海,四十五载淬炼的“闯”劲始终滚烫,激励引领着我们在全面深化改革的浪潮中继续劈波前行,让特区的旗帜在新时代的风华中猎猎作响,为中国式现代化建设交出更精彩的“珠海答卷”,为中国改革开放的壮阔征程注入更强劲的“特区力量”!

封面图:吴长赋文字:珠海特区报评论员钟夏 图片:钟凡 朱习 张洲 梁冠贤 李建束 编辑:李梅容 责任编辑:莫海晖

-我已经到底线啦-

暂时没有评论