蓝紫苑

2025-08-26 00:49

蓝紫苑

2025-08-26 00:49

党的十八届三中全会首次将“体制机制改革”作为核心内容写入文件,强调“破除体制机制弊端”。党的二十届三中全会进一步指出,要“健全推动经济高质量发展体制机制”。高度重视体制机制创新是中国经济不断取得改革开放新突破的关键。作为中国改革开放的前沿阵地,经济特区是体制机制创新的重要载体。珠海自1980年被设立为经济特区以来,经历了多次重要的体制机制创新,不仅推动了珠海经济发展,也为其他地区的改革提供了宝贵经验,更是为制度创新对中国城市高速发展的推动作用提供了理论和实践依据。本文从经济社会发展的角度,梳理了珠海在经济特区建立以来不同历史阶段的经济体制机制创新实践,分析其背景、过程和效果,并初步探讨未来发展方向。

珠海经济体制机制创新实践特征

珠海经济发展历程

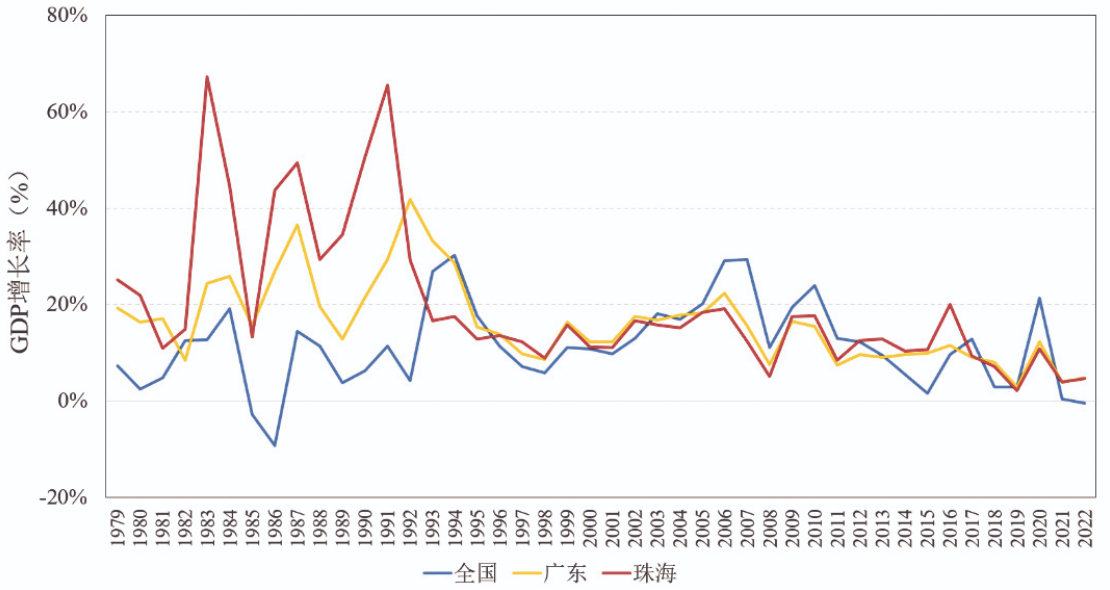

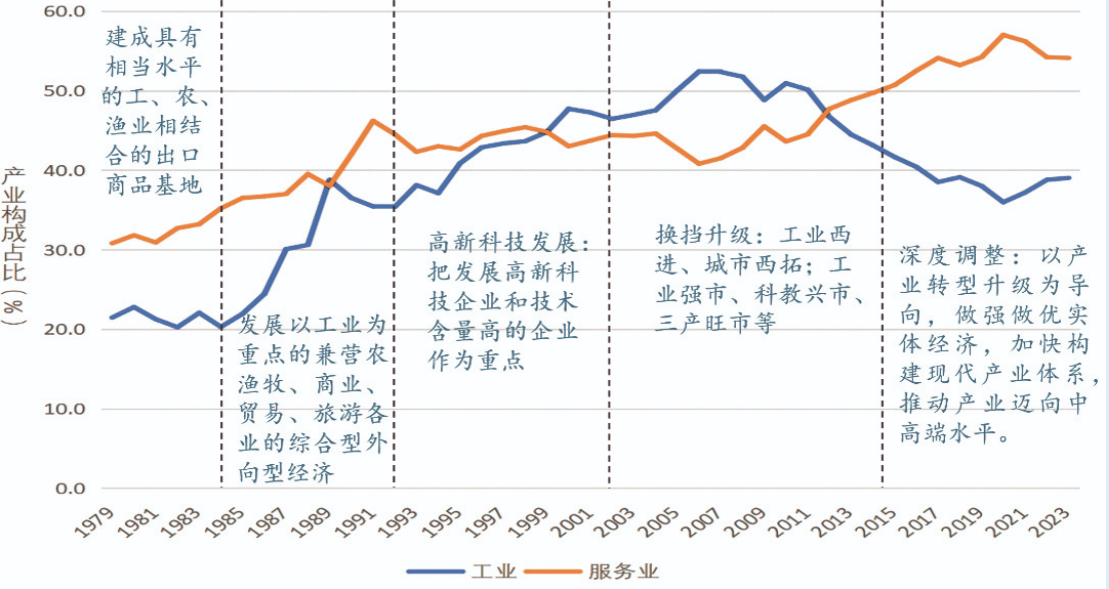

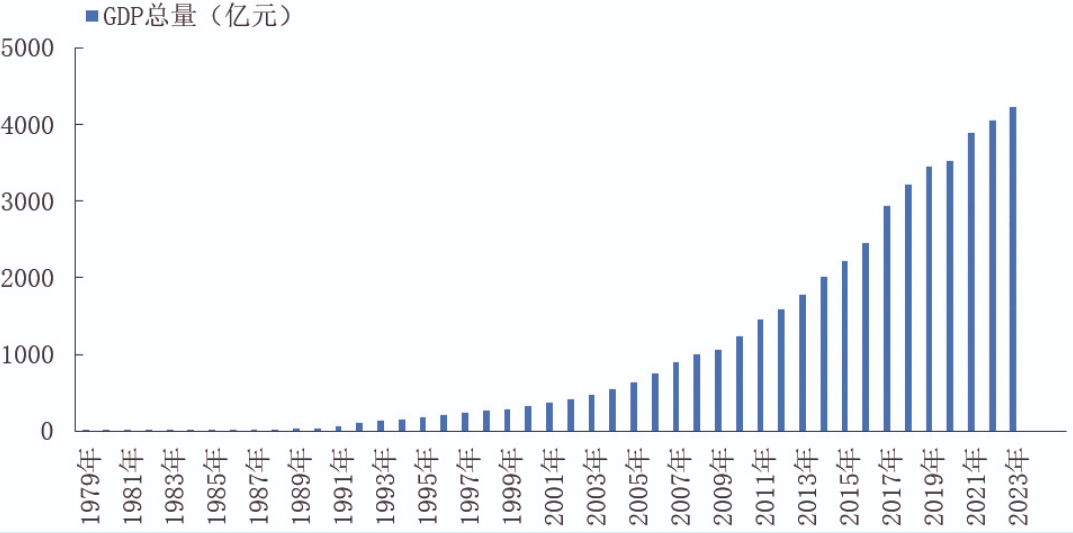

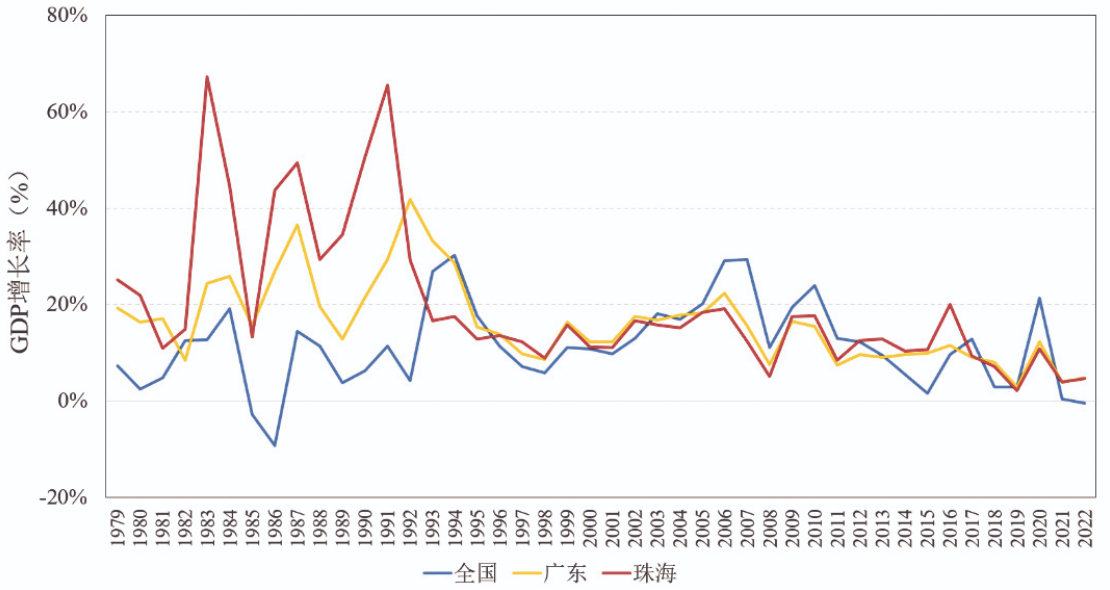

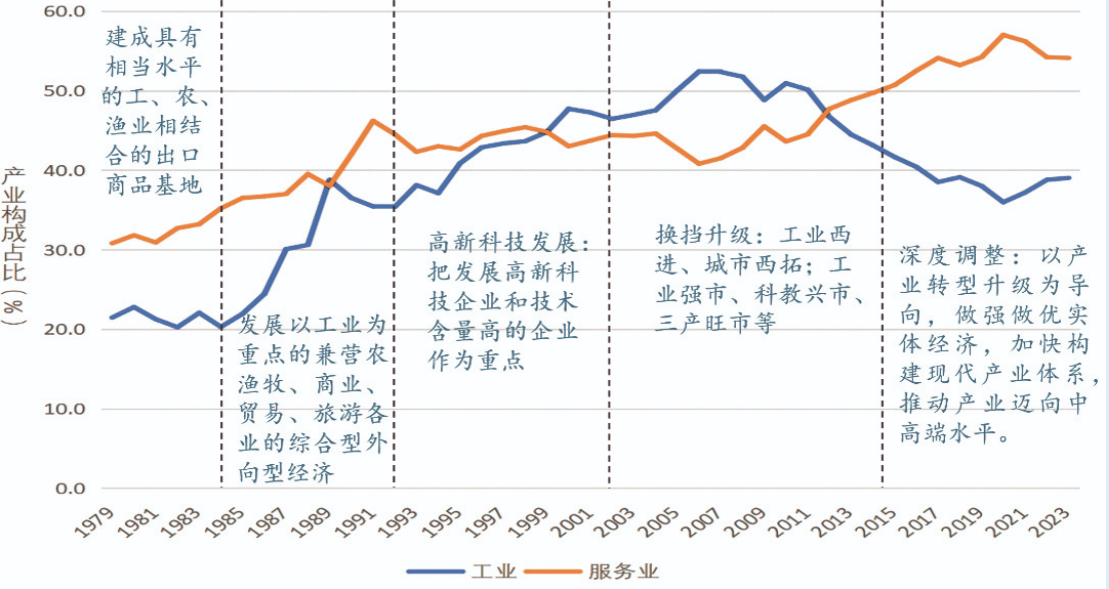

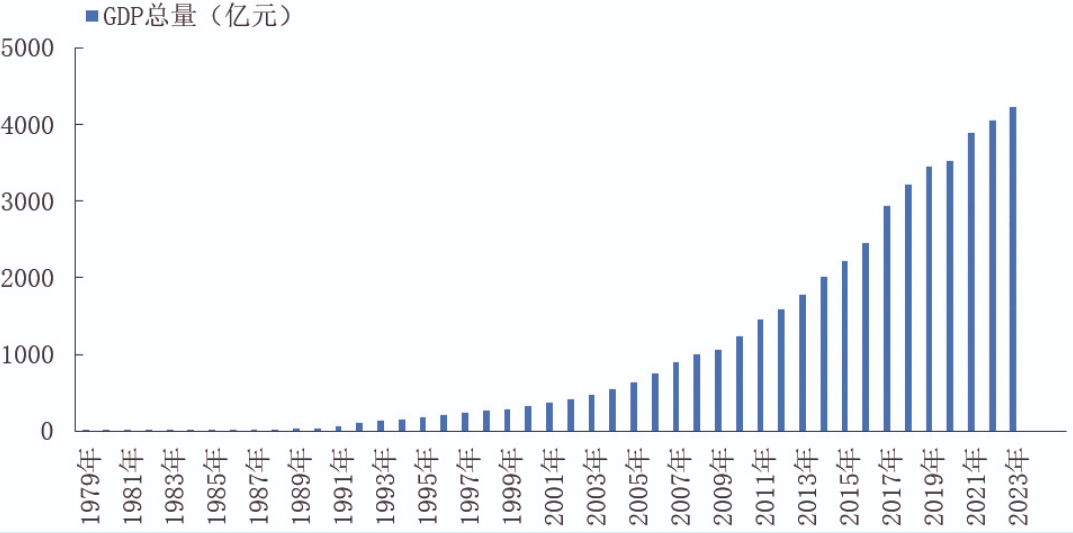

自成为经济特区以来,珠海的经济社会发生了翻天覆地的变化。四十多年来,珠海的GDP增长率与全国和广东省的GDP增长率的水平趋势相当,尤其在经济特区成立初期,其GDP增长率远高于全国和广东省的平均水平。从1979年到2024年,珠海市的GDP增长2025.5倍,位列全省第六,人均GDP增长283倍、位列全省第二。其间,珠海的经济结构也产生了重大变化。工业占比先升后降,服务业占比持续上升。对珠海经济社会发展成就追根溯源,经济体制机制创新发挥了十分重要的作用。

本文以改革开放初期、邓小平南方谈话、进入21世纪和新时代为重要时间节点,对珠海的经济体制机制创新的实践特征进行梳理。

珠海经济体制机制创新的实践与特征

在经济特区创办初期,珠海享受特殊的税收、土地、通关、金融等优惠政策,实行“特殊政策和灵活措施”。珠海运用外汇流程政策、项目审批权力的规定、入境签证简化手续、口岸管理政策、税收优惠等,积极引进外资和先进技术设备,持续扩大对外贸易,开展边境小额贸易。在此期间,珠海的体制机制主要创新点在于:一是税收政策创新,率先实施特殊的企业所得税优惠政策和“两免三减半”政策,对经济特区内开办的中外合资经营企业、外资企业等,实行减按15%的税率征收企业所得税,吸引外资企业入驻。二是建设政策创新,率先实行土地有偿使用制度,即“五个统一”土地管理,推动土地资源的市场化配置;随后,率先实施城市建设“八个统一”、环境保护“八个不准”。三是金融创新,在经济特区创办初期设立了特区银行,率先开展外汇调剂业务,极大促进了外向型经济发展;在1985年率先发行了国内首张人民币信用卡——“中银卡”,开创了中国非现金支付的先河;1987年珠海中行推出了国内第一台ATM机服务设备,开启中国银行业自动化服务的先例。

1992年邓小平南方谈话,加速了中国市场经济体制的建立。同期,面对西方经济持续衰退、全国经济增速换挡的实际情况,珠海发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神,摸索市场经济体制的建立与完善。在1992年至2000年间,主要做出了以下的体制机制创新:一是科技重奖机制,率先开展“百万重奖科技人才”活动,对在科技进步和经济发展中作出突出贡献的科技人员给予高额奖励;1999年以地方立法的形式在全国率先出台《珠海市技术入股与提成条例》,首次将技术入股写进地方性法规,建立和完善了技术成果入股提成的激励机制。二是企业制度改革,在推进国有企业股份制改革,确保国有资本对企业实行控股的同时建立现代企业制度,实施市场化经营为国有企业改革提供宝贵经验。三是市场体系建设,建立较完善的商品市场、金融市场、劳动力市场等市场体系,推动商品市场在统一开放、现代流通方式的发展、价格形成机制的改革、市场规则的健全和要素市场的协同发展等多个领域的发展;促进跨境金融创新、金融市场开放与合作、金融市场基础设施建设、金融支持实体经济和金融消费者权益保护等多个领域的发展;为全国其他地区的劳动力市场的规范化建设、就业服务模式创新、产业协同发展以及市场监管与服务等多个领域提供经验。

随着经济全球化的加速,珠海面临新的挑战和机遇。在21世纪的前十年,珠海以创新驱动发展战略作为体制机制创新的重点。主要有以下方面的创新:一是科技创新政策,如2007年颁布的全国首部地方性科技创新法规《珠海经济特区科技创新促进条例》、2011年出台的全国首部人才开发地方性法规《珠海经济特区人才开发促进条例》,并在2016年、2021年进行多次修订。这一时期的科技体制机制创新涵盖了科技创新立法、科技成果转化、高新技术企业税收优惠、科技金融结合、知识产权保护、人才政策和科技资源共享等多个领域。二是产业园区建设,一方面,建设高新技术产业园区,集聚创新资源;另一方面,与澳门合作创建全国首个跨境工业区——珠澳跨境工业区,探索“一国两制”下的产业协作模式。三是人才引进政策,实施“珠海英才计划”,吸引高层次人才。在这一时期,珠海高新技术产业快速发展,创新能力显著提升。此外,珠海在2007年率先实施户籍学生12年免费教育(小学至高中)。并且,在税收征管和服务方面也进行了多项创新。

进入新时代,珠海继续深化体制机制创新,推动高质量发展。主要创新如下:一是进一步推进横琴粤澳深度合作区建设,自2009年横琴新区开发上升为国家战略后,积极探索跨境合作新模式,形成集成电路、中医药等跨境产业链、建立粤港澳大湾区碳排放权联合交易中心来促进港澳企业参与内地碳配额交易等。二是新兴产业与数字化转型,包括低空经济体制机制创新,即编制低空领域商业运营规划,试点无人机物流、自动驾驶载人航线,建设产业联盟和运营服务平台,其中,2024年上半年产值达92.64亿元,增速27.95%;“云上智城”全域数字化转型,为中小城市数字化转型探索了“技术+场景+政策”协同模式。三是区域协同发展,加强与澳门的深度合作,如开展珠澳跨境金融合作以推动粤港澳大湾区金融市场互联互通建设;2009年12月港珠澳大桥动工建设,打造粤港澳交通枢纽,拓展区域协作,创立港珠澳大桥经贸新通道机制;积极融入珠西都市圈建设,强化珠江口西岸核心城市的功能等。珠海在区域经济中的地位不断提升,成为粤港澳大湾区重要节点城市。

珠海经济体制机制创新成效与挑战

从经济体制机制变迁的演进角度看,珠海形成了较为独特的体制机制发展路径。一方面,形成“渐进式”发展的内生路径。体现在珠海经历了两个关键的节点:1992年科技重奖,提前打破“唯GDP”导向,转向创新驱动发展;2009年横琴新区设立,从“产业跟随”到“制度超前”的焦点转变。这也使珠海在经济发展、政策试验、立法突破等方面获得了内生动力。另一方面,通过对外部冲击的调适形成发展路径突破。例如,1999年澳门回归、2018年港珠澳大桥建成通车,这些事件倒逼珠海的经济社会治理模式转型。但总体而言,其始终以“生态优先+科技创新+澳珠协同”为主线,这是区别于深圳的“产业突进”模式的。

这一发展主线也促使珠海从早期依赖“土地财政+引进外资”的发展方式,转向“制度型开放+规则衔接”的新路径,体现为当前珠海将服务澳门产业适度多元发展的国家战略需求这一外部推力,与资源约束倒逼创新的内生动力紧紧结合,以实现通过体制机制创新来促进城市发展和探索“一国两制”的珠澳实践的目标。

从体制机制创新带来的经济效应和社会效应来看,通过一系列体制机制创新,珠海已经从一个落后的边陲小城发展成为一座初具规模的现代化花园式海滨城市,在经济、社会管理和行政效率上有显著成就,表现为:一是经济快速发展,产业结构不断优化,高新技术产业成为新的经济增长点。经济特区成立后,珠海GDP发生了显著的增长。尤其在科技创新环境上,根据“中国100城”城市创新环境报告,当前珠海的创新环境在广东省排名第三。二是社会管理更加规范,社会管理体制的创新使得社会管理更加精细化,居民的获得感和幸福感显著增强,尤其是在珠澳合作方面,取得了显著的合作成效。三是行政效率显著提高,行政管理体制的改革提高了政府的行政效率,优化了营商环境,提升了政府的公信力。

但同时,珠海体制机制创新也面临挑战:一是创新动力不足,随着经济的发展,部分企业和政府部门的创新动力有所减弱,以“政府主导、多元参与、协同高效”为特征的创新治理格局尚未形成。表现在如创新平台支撑方面,截至2023年,珠海省级重点实验室(企业类)数量仅8家,较广州42家、深圳25家存在较大差距;再如成果转化方面,2023年珠海的发明专利授权量占专利授权量的比例达32.1%,在同期设立的四个经济特区中位列最高,但当年珠海的技术市场成交额较低,基本与汕头持平、不足深圳的7%。二是区域协同机制有待加强,在粤港澳大湾区建设中,珠海与澳门的深度合作仍面临一些体制机制障碍,如市场机制、营商环境、税收衔接、法律差异、高层次人才跨境流动不便等;在横琴粤澳深度合作区粤澳两地产业准入标准、市场监管、常态化收益共享和评估等规则衔接仍存在障碍。三是治理能力现代化挑战,尤其体现在公共服务均等化方面,如教育医疗等优质资源集中于东部,全市6家三甲医院中西区仅占1家;智慧城市建设与数据标准仍有待加强和统一,营商环境一体化水平有待提升;社会组织参与不够充足,区域行业协会、智库等第三方协调机制发育不充分,市场力量参与机制待完善等情况仍然需要得到重视。

珠海经济体制机制创新未来展望

党的十八大以来,习近平总书记对珠海经济特区的发展高度重视,勉励珠海大胆地试、大胆地闯。当前站在新起点,面对健全因地制宜发展新质生产力体制机制、促进实体经济和数字经济深度融合制度、提升产业链供应链韧性和安全水平制度的新形势和新任务,全面贯彻落实党中央决策部署及省委“1310”具体部署,大力弘扬改革开放精神、特区精神,是珠海发展建设的逻辑基础。珠海必须有担当作为,通过体制机制改革创新打造出中国式现代化城市样板的责任担当和生动实践,建设新时代中国特色社会主义经济特区。

构建创新驱动发展的制度环境,继续深化体制机制改革创新。进一步推进经济、社会治理和行政管理等领域的体制机制改革创新,首要任务是营造一个充满活力、开放包容的体制机制创新发展环境。其一,构建支持体制机制创新的制度体系。制定行动计划,明确创新目标、重点领域和实施路径;加大对中小企业、高新技术企业、科研机构等的创新政策支持力度;建立“政策动态调整机制”“改革创新免责清单”和“改革创新风险评估机制”等,根据实施效果及时优化政策举措。其二,激发全社会创新活力。建设高水平创新平台,如推动“珠海国际科技创新中心”建设,吸引全球高端创新资源,重点布局人工智能、生物医药等领域;建立“人才创新创业基金”,支持高层次人才团队开展技术研发和成果转化。

加强区域协同合作,推动粤港澳大湾区建设,提升珠海在区域经济中的地位。一方面,深化与澳门、香港的深度合作。用足用好特区立法权,推动珠港澳民商事法律、仲裁领域规则对接;以制度创新为核心,在粤港澳大湾区建设、与港澳规则衔接、营商环境优化等重要领域深化法治改革;深化与港澳投资贸易规则、特色产业、新兴产业、创新机制、社会治理等全方位合作。另一方面,加强与湾区城市联动。与中山、江门等城市共建产业协作平台,推动“珠江口西岸都市圈”建设;探索“飞地经济”合作模式,与深圳、广州共建产业园区机制;加快“港珠澳大桥经济带”建设,推动大桥功能从交通通道向经济走廊转型;等等。

提升治理能力,构建现代化治理体系。其一,加快数字政府建设。建设“珠海城市大脑”,整合政务数据资源,实现城市运行“一网统管”,并建立“政策智能匹配平台”,利用大数据技术为企业精准推送政策和服务,从而减少运营成本和提高行政效率。其二,创新基层治理模式。推广“网格化+数字化”治理模式,提升社区治理精细化水平;推行“社区服务清单制”,明确政府、市场、社会在基层治理中的职责分工;加强区镇村广大群众参与“百千万工程”的内生动力,广泛发动港澳台侨、企业、社会组织、乡贤等力量,形成发展治理的强大凝聚力。其三,提升风险防控能力。建立评估与反馈机制,如建立“改革创新案例库”,总结推广成功经验、引入第三方机构对体制机制创新举措进行评估,及时发现问题并优化调整;加强宣传与推广,举办“珠海改革创新成果展”,展示体制机制创新的亮点和成效,利用本地高校和科研资源,探索珠海经济特区的特色体制机制创新路径,为全国其他地区的发展提供经验借鉴、提升城市影响力;强化干部队伍建设,如通过培训、挂职等方式提升干部队伍的改革创新能力、将创新成效纳入干部考核体系;等等。

随着粤港澳大湾区建设的深入推进,珠海有望在体制机制创新方面取得更大突破,成为湾区和特区高质量发展的典范。本研究主要基于定性分析,未来可通过定量研究进一步验证相关结论,以及深入探讨珠海与粤港澳大湾区其他城市的协同创新机制。

(作者单位:中共珠海市委党校)

党的十八届三中全会首次将“体制机制改革”作为核心内容写入文件,强调“破除体制机制弊端”。党的二十届三中全会进一步指出,要“健全推动经济高质量发展体制机制”。高度重视体制机制创新是中国经济不断取得改革开放新突破的关键。作为中国改革开放的前沿阵地,经济特区是体制机制创新的重要载体。珠海自1980年被设立为经济特区以来,经历了多次重要的体制机制创新,不仅推动了珠海经济发展,也为其他地区的改革提供了宝贵经验,更是为制度创新对中国城市高速发展的推动作用提供了理论和实践依据。本文从经济社会发展的角度,梳理了珠海在经济特区建立以来不同历史阶段的经济体制机制创新实践,分析其背景、过程和效果,并初步探讨未来发展方向。

珠海经济体制机制创新实践特征

珠海经济发展历程

自成为经济特区以来,珠海的经济社会发生了翻天覆地的变化。四十多年来,珠海的GDP增长率与全国和广东省的GDP增长率的水平趋势相当,尤其在经济特区成立初期,其GDP增长率远高于全国和广东省的平均水平。从1979年到2024年,珠海市的GDP增长2025.5倍,位列全省第六,人均GDP增长283倍、位列全省第二。其间,珠海的经济结构也产生了重大变化。工业占比先升后降,服务业占比持续上升。对珠海经济社会发展成就追根溯源,经济体制机制创新发挥了十分重要的作用。

本文以改革开放初期、邓小平南方谈话、进入21世纪和新时代为重要时间节点,对珠海的经济体制机制创新的实践特征进行梳理。

珠海经济体制机制创新的实践与特征

在经济特区创办初期,珠海享受特殊的税收、土地、通关、金融等优惠政策,实行“特殊政策和灵活措施”。珠海运用外汇流程政策、项目审批权力的规定、入境签证简化手续、口岸管理政策、税收优惠等,积极引进外资和先进技术设备,持续扩大对外贸易,开展边境小额贸易。在此期间,珠海的体制机制主要创新点在于:一是税收政策创新,率先实施特殊的企业所得税优惠政策和“两免三减半”政策,对经济特区内开办的中外合资经营企业、外资企业等,实行减按15%的税率征收企业所得税,吸引外资企业入驻。二是建设政策创新,率先实行土地有偿使用制度,即“五个统一”土地管理,推动土地资源的市场化配置;随后,率先实施城市建设“八个统一”、环境保护“八个不准”。三是金融创新,在经济特区创办初期设立了特区银行,率先开展外汇调剂业务,极大促进了外向型经济发展;在1985年率先发行了国内首张人民币信用卡——“中银卡”,开创了中国非现金支付的先河;1987年珠海中行推出了国内第一台ATM机服务设备,开启中国银行业自动化服务的先例。

1992年邓小平南方谈话,加速了中国市场经济体制的建立。同期,面对西方经济持续衰退、全国经济增速换挡的实际情况,珠海发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神,摸索市场经济体制的建立与完善。在1992年至2000年间,主要做出了以下的体制机制创新:一是科技重奖机制,率先开展“百万重奖科技人才”活动,对在科技进步和经济发展中作出突出贡献的科技人员给予高额奖励;1999年以地方立法的形式在全国率先出台《珠海市技术入股与提成条例》,首次将技术入股写进地方性法规,建立和完善了技术成果入股提成的激励机制。二是企业制度改革,在推进国有企业股份制改革,确保国有资本对企业实行控股的同时建立现代企业制度,实施市场化经营为国有企业改革提供宝贵经验。三是市场体系建设,建立较完善的商品市场、金融市场、劳动力市场等市场体系,推动商品市场在统一开放、现代流通方式的发展、价格形成机制的改革、市场规则的健全和要素市场的协同发展等多个领域的发展;促进跨境金融创新、金融市场开放与合作、金融市场基础设施建设、金融支持实体经济和金融消费者权益保护等多个领域的发展;为全国其他地区的劳动力市场的规范化建设、就业服务模式创新、产业协同发展以及市场监管与服务等多个领域提供经验。

随着经济全球化的加速,珠海面临新的挑战和机遇。在21世纪的前十年,珠海以创新驱动发展战略作为体制机制创新的重点。主要有以下方面的创新:一是科技创新政策,如2007年颁布的全国首部地方性科技创新法规《珠海经济特区科技创新促进条例》、2011年出台的全国首部人才开发地方性法规《珠海经济特区人才开发促进条例》,并在2016年、2021年进行多次修订。这一时期的科技体制机制创新涵盖了科技创新立法、科技成果转化、高新技术企业税收优惠、科技金融结合、知识产权保护、人才政策和科技资源共享等多个领域。二是产业园区建设,一方面,建设高新技术产业园区,集聚创新资源;另一方面,与澳门合作创建全国首个跨境工业区——珠澳跨境工业区,探索“一国两制”下的产业协作模式。三是人才引进政策,实施“珠海英才计划”,吸引高层次人才。在这一时期,珠海高新技术产业快速发展,创新能力显著提升。此外,珠海在2007年率先实施户籍学生12年免费教育(小学至高中)。并且,在税收征管和服务方面也进行了多项创新。

进入新时代,珠海继续深化体制机制创新,推动高质量发展。主要创新如下:一是进一步推进横琴粤澳深度合作区建设,自2009年横琴新区开发上升为国家战略后,积极探索跨境合作新模式,形成集成电路、中医药等跨境产业链、建立粤港澳大湾区碳排放权联合交易中心来促进港澳企业参与内地碳配额交易等。二是新兴产业与数字化转型,包括低空经济体制机制创新,即编制低空领域商业运营规划,试点无人机物流、自动驾驶载人航线,建设产业联盟和运营服务平台,其中,2024年上半年产值达92.64亿元,增速27.95%;“云上智城”全域数字化转型,为中小城市数字化转型探索了“技术+场景+政策”协同模式。三是区域协同发展,加强与澳门的深度合作,如开展珠澳跨境金融合作以推动粤港澳大湾区金融市场互联互通建设;2009年12月港珠澳大桥动工建设,打造粤港澳交通枢纽,拓展区域协作,创立港珠澳大桥经贸新通道机制;积极融入珠西都市圈建设,强化珠江口西岸核心城市的功能等。珠海在区域经济中的地位不断提升,成为粤港澳大湾区重要节点城市。

珠海经济体制机制创新成效与挑战

从经济体制机制变迁的演进角度看,珠海形成了较为独特的体制机制发展路径。一方面,形成“渐进式”发展的内生路径。体现在珠海经历了两个关键的节点:1992年科技重奖,提前打破“唯GDP”导向,转向创新驱动发展;2009年横琴新区设立,从“产业跟随”到“制度超前”的焦点转变。这也使珠海在经济发展、政策试验、立法突破等方面获得了内生动力。另一方面,通过对外部冲击的调适形成发展路径突破。例如,1999年澳门回归、2018年港珠澳大桥建成通车,这些事件倒逼珠海的经济社会治理模式转型。但总体而言,其始终以“生态优先+科技创新+澳珠协同”为主线,这是区别于深圳的“产业突进”模式的。

这一发展主线也促使珠海从早期依赖“土地财政+引进外资”的发展方式,转向“制度型开放+规则衔接”的新路径,体现为当前珠海将服务澳门产业适度多元发展的国家战略需求这一外部推力,与资源约束倒逼创新的内生动力紧紧结合,以实现通过体制机制创新来促进城市发展和探索“一国两制”的珠澳实践的目标。

从体制机制创新带来的经济效应和社会效应来看,通过一系列体制机制创新,珠海已经从一个落后的边陲小城发展成为一座初具规模的现代化花园式海滨城市,在经济、社会管理和行政效率上有显著成就,表现为:一是经济快速发展,产业结构不断优化,高新技术产业成为新的经济增长点。经济特区成立后,珠海GDP发生了显著的增长。尤其在科技创新环境上,根据“中国100城”城市创新环境报告,当前珠海的创新环境在广东省排名第三。二是社会管理更加规范,社会管理体制的创新使得社会管理更加精细化,居民的获得感和幸福感显著增强,尤其是在珠澳合作方面,取得了显著的合作成效。三是行政效率显著提高,行政管理体制的改革提高了政府的行政效率,优化了营商环境,提升了政府的公信力。

但同时,珠海体制机制创新也面临挑战:一是创新动力不足,随着经济的发展,部分企业和政府部门的创新动力有所减弱,以“政府主导、多元参与、协同高效”为特征的创新治理格局尚未形成。表现在如创新平台支撑方面,截至2023年,珠海省级重点实验室(企业类)数量仅8家,较广州42家、深圳25家存在较大差距;再如成果转化方面,2023年珠海的发明专利授权量占专利授权量的比例达32.1%,在同期设立的四个经济特区中位列最高,但当年珠海的技术市场成交额较低,基本与汕头持平、不足深圳的7%。二是区域协同机制有待加强,在粤港澳大湾区建设中,珠海与澳门的深度合作仍面临一些体制机制障碍,如市场机制、营商环境、税收衔接、法律差异、高层次人才跨境流动不便等;在横琴粤澳深度合作区粤澳两地产业准入标准、市场监管、常态化收益共享和评估等规则衔接仍存在障碍。三是治理能力现代化挑战,尤其体现在公共服务均等化方面,如教育医疗等优质资源集中于东部,全市6家三甲医院中西区仅占1家;智慧城市建设与数据标准仍有待加强和统一,营商环境一体化水平有待提升;社会组织参与不够充足,区域行业协会、智库等第三方协调机制发育不充分,市场力量参与机制待完善等情况仍然需要得到重视。

珠海经济体制机制创新未来展望

党的十八大以来,习近平总书记对珠海经济特区的发展高度重视,勉励珠海大胆地试、大胆地闯。当前站在新起点,面对健全因地制宜发展新质生产力体制机制、促进实体经济和数字经济深度融合制度、提升产业链供应链韧性和安全水平制度的新形势和新任务,全面贯彻落实党中央决策部署及省委“1310”具体部署,大力弘扬改革开放精神、特区精神,是珠海发展建设的逻辑基础。珠海必须有担当作为,通过体制机制改革创新打造出中国式现代化城市样板的责任担当和生动实践,建设新时代中国特色社会主义经济特区。

构建创新驱动发展的制度环境,继续深化体制机制改革创新。进一步推进经济、社会治理和行政管理等领域的体制机制改革创新,首要任务是营造一个充满活力、开放包容的体制机制创新发展环境。其一,构建支持体制机制创新的制度体系。制定行动计划,明确创新目标、重点领域和实施路径;加大对中小企业、高新技术企业、科研机构等的创新政策支持力度;建立“政策动态调整机制”“改革创新免责清单”和“改革创新风险评估机制”等,根据实施效果及时优化政策举措。其二,激发全社会创新活力。建设高水平创新平台,如推动“珠海国际科技创新中心”建设,吸引全球高端创新资源,重点布局人工智能、生物医药等领域;建立“人才创新创业基金”,支持高层次人才团队开展技术研发和成果转化。

加强区域协同合作,推动粤港澳大湾区建设,提升珠海在区域经济中的地位。一方面,深化与澳门、香港的深度合作。用足用好特区立法权,推动珠港澳民商事法律、仲裁领域规则对接;以制度创新为核心,在粤港澳大湾区建设、与港澳规则衔接、营商环境优化等重要领域深化法治改革;深化与港澳投资贸易规则、特色产业、新兴产业、创新机制、社会治理等全方位合作。另一方面,加强与湾区城市联动。与中山、江门等城市共建产业协作平台,推动“珠江口西岸都市圈”建设;探索“飞地经济”合作模式,与深圳、广州共建产业园区机制;加快“港珠澳大桥经济带”建设,推动大桥功能从交通通道向经济走廊转型;等等。

提升治理能力,构建现代化治理体系。其一,加快数字政府建设。建设“珠海城市大脑”,整合政务数据资源,实现城市运行“一网统管”,并建立“政策智能匹配平台”,利用大数据技术为企业精准推送政策和服务,从而减少运营成本和提高行政效率。其二,创新基层治理模式。推广“网格化+数字化”治理模式,提升社区治理精细化水平;推行“社区服务清单制”,明确政府、市场、社会在基层治理中的职责分工;加强区镇村广大群众参与“百千万工程”的内生动力,广泛发动港澳台侨、企业、社会组织、乡贤等力量,形成发展治理的强大凝聚力。其三,提升风险防控能力。建立评估与反馈机制,如建立“改革创新案例库”,总结推广成功经验、引入第三方机构对体制机制创新举措进行评估,及时发现问题并优化调整;加强宣传与推广,举办“珠海改革创新成果展”,展示体制机制创新的亮点和成效,利用本地高校和科研资源,探索珠海经济特区的特色体制机制创新路径,为全国其他地区的发展提供经验借鉴、提升城市影响力;强化干部队伍建设,如通过培训、挂职等方式提升干部队伍的改革创新能力、将创新成效纳入干部考核体系;等等。

随着粤港澳大湾区建设的深入推进,珠海有望在体制机制创新方面取得更大突破,成为湾区和特区高质量发展的典范。本研究主要基于定性分析,未来可通过定量研究进一步验证相关结论,以及深入探讨珠海与粤港澳大湾区其他城市的协同创新机制。

(作者单位:中共珠海市委党校)

-我已经到底线啦-

暂时没有评论