李森

2025-08-26 04:19

李森

2025-08-26 04:19

1992年3月,珠海经济特区在全国开“百万重奖科技人才”先河,犹如一声春雷乍响,吸引海内外关注。当年,珠海就引进了科技型企业28家,总投资6亿元;收到了1000多封海内外信函,其中500多封来自海外留学生。

在历史迷雾中,总有人能“见人之所未见”。以科技驱动创新,以创新驱动发展,正是珠海在“风起于青萍之末”的关键时刻作出的关键抉择。45年风云激荡,激情燃烧的岁月中,这座蕴含“创新基因”的城市,追梦,奔跑,一刻不停,一次次开创先河,一次次创造“第一”。

最亮眼——是诞生了一批又一批前沿成果。从我国首款大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600首飞,到云洲智能无人船参与南极科考;从“珠海一号”卫星奔赴太空,到全球首台百亿级神经元算力规模的类脑超算系统、中国首台自主A3复印机等重大科研成果落地,一连串的创新成果在珠海涌现。

最可贵——是会聚了一群又一群创业精英。求伯君、雷军、董明珠……创业者接踵而来,他们在珠海起步,昂首走进中国经济的舞台中央。在开放包容的创新生态下,一大批龙头企业、中小企业以及大学院校、科研机构等,在珠海找到了自身位置、尽情发挥所长。

最难得——是突破了一个又一个藩篱桎梏。改革开放以来,别人还在彷徨观望时,珠海已早早行动,在许多方面先人一步。比如25年前,珠海无偿划拨5000亩土地供北理工办学。当时的市委、市政府创造性提出“不求所有,但求所在,所在即是所有”理念争取国家支持,建成北理工珠海分校。

这样的故事还有很多,从1992年率先设立“科技重奖”,到首次将技术入股写进地方法规、实施全国首部人才开发地方性法规,再到修订《珠海经济特区科技创新促进条例》、“珠海英才计划”政策等持续“加码”;从率先推行12年免费教育、城乡一体化全民医疗保险,到推出土地管理“五个统一”、城市规划建设管理“八个统一”、环境保护“八个不准”等首创性改革……

45年来,珠海以“敢吃第一个螃蟹”的勇气,以“不拘一格降人才”的胸怀,以“敢教日月换新天”的豪情,以敢闯敢试、敢为人先的一次次“示范性创新”,创出了全新面貌、创出了无限机遇、创出了广阔天地,使得“创新之城”成了珠海的代名词。

创新,还是创新!

党的十八大以来,习近平总书记站在“两个大局”战略高度,把科技创新摆在国家发展全局的核心位置,对深入实施创新驱动发展战略、加快建设科技强国作出一系列重要论述和重大部署。

2018年10月,习近平总书记视察格力电器股份有限公司时指出,“要有志气和骨气加快增强自主创新能力和实力,努力实现关键核心技术自主可控,把创新发展主动权牢牢掌握在自己手中。”

殷重恳切的嘱托常在心头,最是催人奋进。

新征程上,珠海市委、市政府把发展新质生产力作为战略之举和长远之策,率先实施产业创新、科技创新、应用场景创新“三新”深度融合体制机制,改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业,搭建起了以新质生产力为支撑、具有珠海标识性的现代化产业体系框架,全面引领带动全市发展动能之变、结构之变、质量之变。

向“云端”发力——珠海以“云上智城”建设为牵引,组建全球首个基于RISC-V架构的产业联盟RDSA,迅速形成“先入为主”的品牌效应。去年,珠海人工智能核心企业达122 家,产业规模204亿元,同比增长20.4%。

向“天空”探索——珠海加快低空空域改革创新,打造全国首个低空空域协调及运营服务平台,实现3600平方公里空域的智能化管理,完成港珠澳跨境飞行测试,让无人机穿梭海岛与城市之间,重塑城市治理逻辑。

向“深蓝“挺进——珠海抢抓机遇,深耕海洋,大力发展海洋经济,在9348平方公里海域上唱响“海上牧歌〞、铺陈推进“海上新基建”,加快培育发展海洋新质生产力,让百岛之市的“蓝色叙事”再次迎来了新的篇章。

向“未来”前行——珠海聚焦人工智能、人形机器人等关键领域集中发力,围绕模型算法、核心零部件等加强全产业链布局,推动机器人走进数字化、智能化、绿色化、产业化“四化”新型住宅,积极抢占新领域新赛道。

今时今日,与珠海而言。创新早已不仅仅是狭义的科技创新,而是以科技创新为核心的全面创新,包括理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等等的,关乎生产与生产关系,关乎经济基础和上层建筑的全要素、全系统、全方位求新求变。

随着新阶段粤港澳大湾区建设、横琴粤澳深度合作区建设不断走向深入,珠海在推进“一国两制”伟大构想中再次先行探路,携手澳门持续用力推进基础设施“硬联通”、规则机制“软联通”、琴澳居民“心联通”。

鼙鼓声声、日迈月征。45年来,改革开放大潮滚滚,特区建设万象更新。时代的机遇与个人的胆识、智慧在这里交集碰撞,激荡火花,今天,从四面八方而来,又深深扎根珠海的建设者、创新者们,更有了不一样的默契。

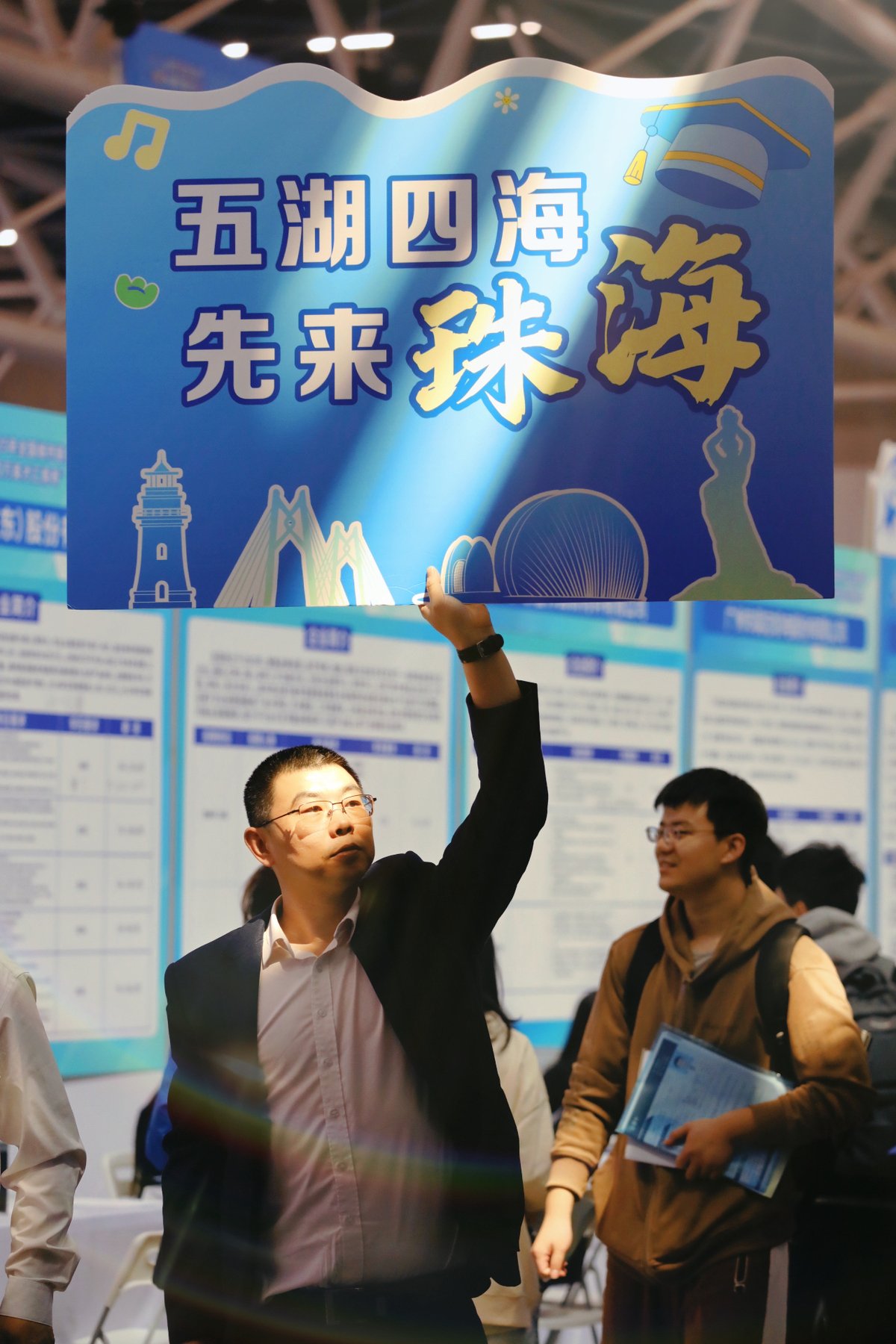

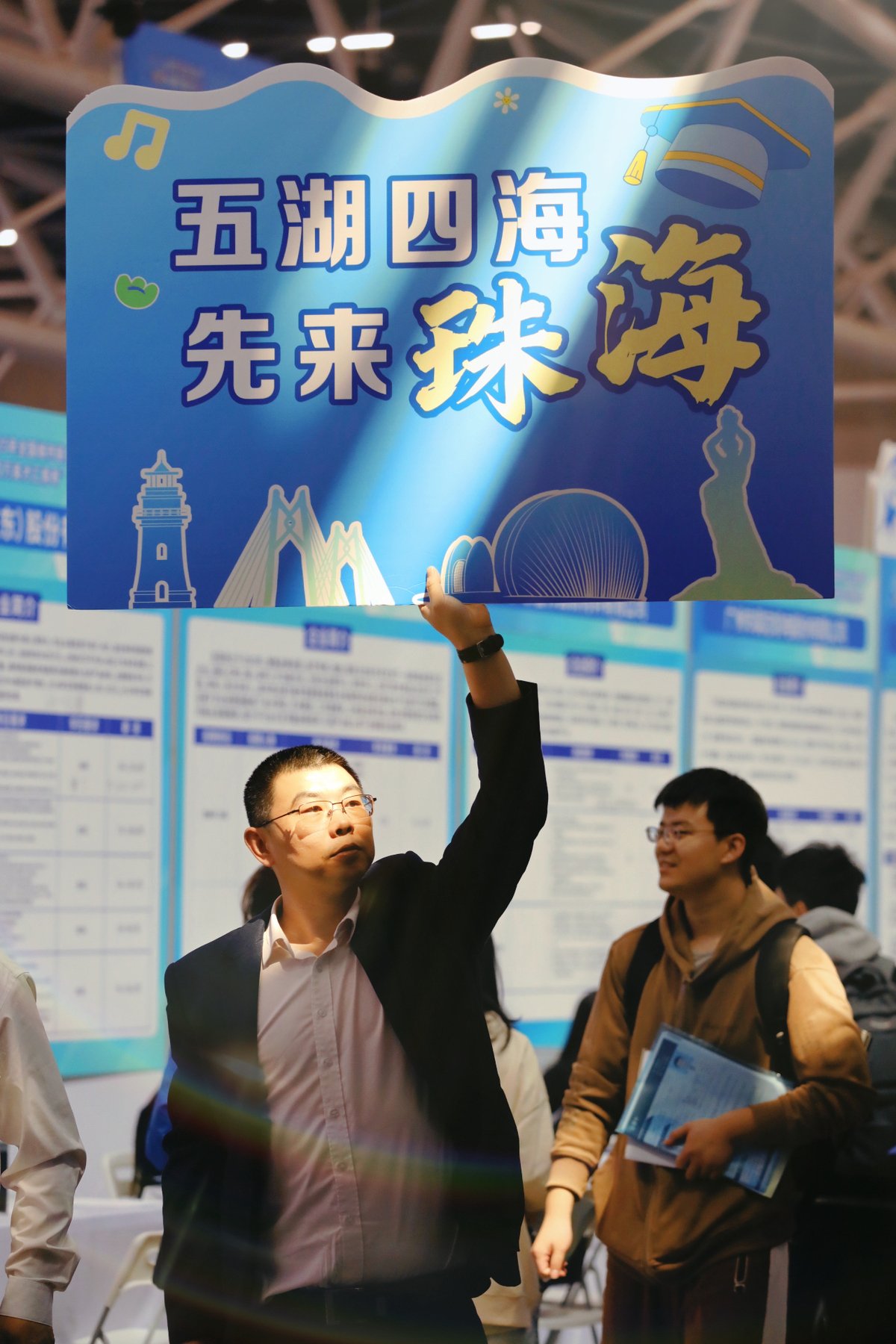

1992年从湖南来到珠海,后来带领团队将濒临破产的小厂打造为国家制造业单项冠军,这是健帆生物科技集团股份有限公司董事长董凡的故事。今年,在长沙站的人才招引活动现场,他向八方英才喊话:“来珠海创业创新发展吧,成就自己!”那一刻,台下对珠海充满憧憬和向往的青年们,亦如当年的他自己。

原珠海市科学技术委员会主任卓家伦说,首届“科技进步突出贡献奖励大会”上的欢呼声、掌声,他至今难忘。

创新,还是创新!

目前,珠海全市研发经费投入强度4.06%,仅次于深圳,每万家企业法人中,“高精冠”企业个数全省第一,每万名就业人员中研发人员数全省第一,每万人口发明专利拥有量184.6件,连续13年全省第二;全市高新技术企业更是突破了3000家。

就在前不久,在不到一个月时间里,珠海市委党校内,两场酝酿已久的市人工智能和机器人专业化能力提升专题培训班如期举行,坐在台下虚心听讲的学生里,有企业经营者,有各区各部门主要负责人,还有市委书记、市长、市人大常委会主任、市政协主席……是的,在推动科技创新这条通往星辰大海的大道上,已奋力奔跑了45年的珠海,还在继续努力奔跑,还需继续努力奔跑。

在历史前进的逻辑中前进,在时代发展的潮流中发展。往回看45年,珠海创造了许多第一,走出了一条特色发展道路;面向“十五五”乃至更长时间,珠海还要去续写更多“春天的故事”,创造让世界刮目相看的新的更大奇迹!

1992年3月,珠海经济特区在全国开“百万重奖科技人才”先河,犹如一声春雷乍响,吸引海内外关注。当年,珠海就引进了科技型企业28家,总投资6亿元;收到了1000多封海内外信函,其中500多封来自海外留学生。

在历史迷雾中,总有人能“见人之所未见”。以科技驱动创新,以创新驱动发展,正是珠海在“风起于青萍之末”的关键时刻作出的关键抉择。45年风云激荡,激情燃烧的岁月中,这座蕴含“创新基因”的城市,追梦,奔跑,一刻不停,一次次开创先河,一次次创造“第一”。

最亮眼——是诞生了一批又一批前沿成果。从我国首款大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600首飞,到云洲智能无人船参与南极科考;从“珠海一号”卫星奔赴太空,到全球首台百亿级神经元算力规模的类脑超算系统、中国首台自主A3复印机等重大科研成果落地,一连串的创新成果在珠海涌现。

最可贵——是会聚了一群又一群创业精英。求伯君、雷军、董明珠……创业者接踵而来,他们在珠海起步,昂首走进中国经济的舞台中央。在开放包容的创新生态下,一大批龙头企业、中小企业以及大学院校、科研机构等,在珠海找到了自身位置、尽情发挥所长。

最难得——是突破了一个又一个藩篱桎梏。改革开放以来,别人还在彷徨观望时,珠海已早早行动,在许多方面先人一步。比如25年前,珠海无偿划拨5000亩土地供北理工办学。当时的市委、市政府创造性提出“不求所有,但求所在,所在即是所有”理念争取国家支持,建成北理工珠海分校。

这样的故事还有很多,从1992年率先设立“科技重奖”,到首次将技术入股写进地方法规、实施全国首部人才开发地方性法规,再到修订《珠海经济特区科技创新促进条例》、“珠海英才计划”政策等持续“加码”;从率先推行12年免费教育、城乡一体化全民医疗保险,到推出土地管理“五个统一”、城市规划建设管理“八个统一”、环境保护“八个不准”等首创性改革……

45年来,珠海以“敢吃第一个螃蟹”的勇气,以“不拘一格降人才”的胸怀,以“敢教日月换新天”的豪情,以敢闯敢试、敢为人先的一次次“示范性创新”,创出了全新面貌、创出了无限机遇、创出了广阔天地,使得“创新之城”成了珠海的代名词。

创新,还是创新!

党的十八大以来,习近平总书记站在“两个大局”战略高度,把科技创新摆在国家发展全局的核心位置,对深入实施创新驱动发展战略、加快建设科技强国作出一系列重要论述和重大部署。

2018年10月,习近平总书记视察格力电器股份有限公司时指出,“要有志气和骨气加快增强自主创新能力和实力,努力实现关键核心技术自主可控,把创新发展主动权牢牢掌握在自己手中。”

殷重恳切的嘱托常在心头,最是催人奋进。

新征程上,珠海市委、市政府把发展新质生产力作为战略之举和长远之策,率先实施产业创新、科技创新、应用场景创新“三新”深度融合体制机制,改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业,搭建起了以新质生产力为支撑、具有珠海标识性的现代化产业体系框架,全面引领带动全市发展动能之变、结构之变、质量之变。

向“云端”发力——珠海以“云上智城”建设为牵引,组建全球首个基于RISC-V架构的产业联盟RDSA,迅速形成“先入为主”的品牌效应。去年,珠海人工智能核心企业达122 家,产业规模204亿元,同比增长20.4%。

向“天空”探索——珠海加快低空空域改革创新,打造全国首个低空空域协调及运营服务平台,实现3600平方公里空域的智能化管理,完成港珠澳跨境飞行测试,让无人机穿梭海岛与城市之间,重塑城市治理逻辑。

向“深蓝“挺进——珠海抢抓机遇,深耕海洋,大力发展海洋经济,在9348平方公里海域上唱响“海上牧歌〞、铺陈推进“海上新基建”,加快培育发展海洋新质生产力,让百岛之市的“蓝色叙事”再次迎来了新的篇章。

向“未来”前行——珠海聚焦人工智能、人形机器人等关键领域集中发力,围绕模型算法、核心零部件等加强全产业链布局,推动机器人走进数字化、智能化、绿色化、产业化“四化”新型住宅,积极抢占新领域新赛道。

今时今日,与珠海而言。创新早已不仅仅是狭义的科技创新,而是以科技创新为核心的全面创新,包括理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等等的,关乎生产与生产关系,关乎经济基础和上层建筑的全要素、全系统、全方位求新求变。

随着新阶段粤港澳大湾区建设、横琴粤澳深度合作区建设不断走向深入,珠海在推进“一国两制”伟大构想中再次先行探路,携手澳门持续用力推进基础设施“硬联通”、规则机制“软联通”、琴澳居民“心联通”。

鼙鼓声声、日迈月征。45年来,改革开放大潮滚滚,特区建设万象更新。时代的机遇与个人的胆识、智慧在这里交集碰撞,激荡火花,今天,从四面八方而来,又深深扎根珠海的建设者、创新者们,更有了不一样的默契。

1992年从湖南来到珠海,后来带领团队将濒临破产的小厂打造为国家制造业单项冠军,这是健帆生物科技集团股份有限公司董事长董凡的故事。今年,在长沙站的人才招引活动现场,他向八方英才喊话:“来珠海创业创新发展吧,成就自己!”那一刻,台下对珠海充满憧憬和向往的青年们,亦如当年的他自己。

原珠海市科学技术委员会主任卓家伦说,首届“科技进步突出贡献奖励大会”上的欢呼声、掌声,他至今难忘。

创新,还是创新!

目前,珠海全市研发经费投入强度4.06%,仅次于深圳,每万家企业法人中,“高精冠”企业个数全省第一,每万名就业人员中研发人员数全省第一,每万人口发明专利拥有量184.6件,连续13年全省第二;全市高新技术企业更是突破了3000家。

就在前不久,在不到一个月时间里,珠海市委党校内,两场酝酿已久的市人工智能和机器人专业化能力提升专题培训班如期举行,坐在台下虚心听讲的学生里,有企业经营者,有各区各部门主要负责人,还有市委书记、市长、市人大常委会主任、市政协主席……是的,在推动科技创新这条通往星辰大海的大道上,已奋力奔跑了45年的珠海,还在继续努力奔跑,还需继续努力奔跑。

在历史前进的逻辑中前进,在时代发展的潮流中发展。往回看45年,珠海创造了许多第一,走出了一条特色发展道路;面向“十五五”乃至更长时间,珠海还要去续写更多“春天的故事”,创造让世界刮目相看的新的更大奇迹!

-我已经到底线啦-

暂时没有评论