陈奕樊

2025-09-03 03:57

陈奕樊

2025-09-03 03:57

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

珠海作为华南地区抗日战争的重要战场,见证了无数可歌可泣的英雄事迹,也铭刻着中华民族不屈不挠的历史记忆。在这里,曾涌现出邝任生、陈中坚等一批抗日英雄,留存了三灶岛侵华日军罪行遗迹、中山八区抗日游击大队队部旧址等抗战遗址。

80年过去,抗战精神如不灭的星火,在珠海大地上赓续传承。在新时代的征程中,珠海正以伟大抗战精神为动力,从历史中汲取前行的智慧和力量,奋力开创中国式现代化珠海实践的新局面。

让我们走进珠海历史深处,聆听那些来自烽火岁月的回响,触摸那段硝烟弥漫的岁月痕迹,感受先烈们用生命捍卫家国的铮铮铁骨。

邝任生:

珠海地区第一个党支部的创建者

在中共小濠涌党史教育基地,“追求真理·实践真理”的遗笔,铭刻着邝任生一生的信仰。88年前,他领导成立了珠海地区第一个党支部——小濠涌党支部,并担任党支部书记。

1911年9月28日在小濠涌村出生的邝任生,于1928年赴广州知行中学读书,结识了共产党人陈杰、谢英。在两位革命前辈的引领下,邝任生和几位同乡秘密成立“共产主义同情小组”,组织学生开展反帝反封建、反剥削压迫的宣传活动。1931年,邝任生带着组织交付的任务返回故乡,到排山小学任教。此后,邝任生利用讲学、兴办学校、夜校、办刊物的机会,奔走各乡村,向青年学生、农民、工人宣传革命真理,秘密开展革命工作。

1936年春,在陈杰的介绍下,邝任生成为一名光荣的共产党员。1937年9月20日,珠海地区第一个党支部——小濠涌党支部诞生。此后,当地党支部如雨后春笋般地涌现出来,在斗门大地播下革命的火种。

1942年3月25日凌晨,时任南(海)番(禺)中(山)顺(德)中心县委宣传部部长的邝任生,在顺德林头乡一名地下交通员家中,主持召开对敌斗争秘密会议时遭遇日军突袭。为保护同志和处理文件,他未能及时撤离,不幸被捕。面对敌人刺刀,他坚贞不屈,最终英勇牺牲,年仅31岁。

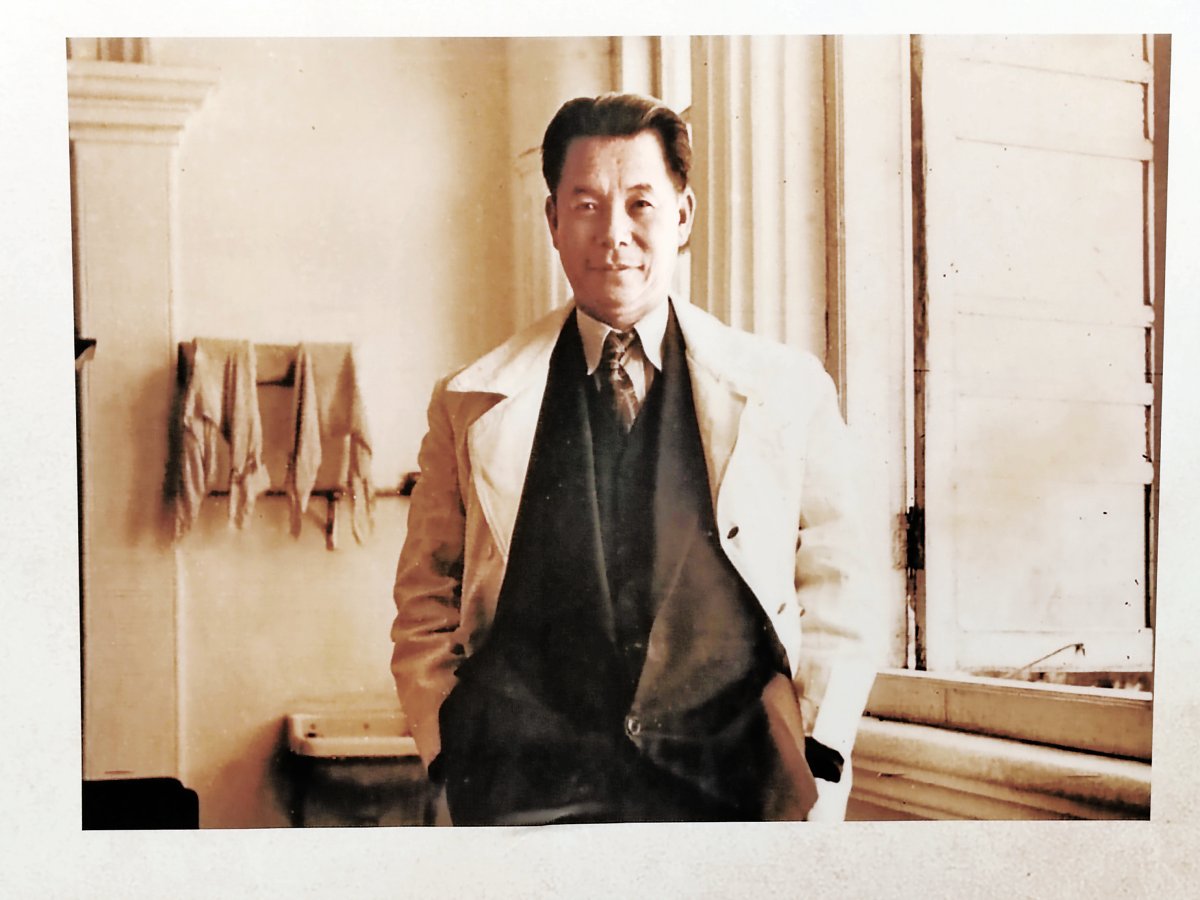

谭生:

铸就凤凰山抗战传奇

一支仅由8人组成的抗日武装——白马队,在队长谭生率领下,以凤凰山为根据地,在日伪统治的腹地英勇作战,用智慧与勇气谱写了一曲气壮山河的英雄赞歌。

1940年3月,日军占领中山县境,珠江三角洲抗战形势日趋严峻。同年6月,中共广东省委决定在敌后大力发展党组织和抗日武装。1941年初,已在香港加入中国共产党的谭生奉命返回广东,到中山县九区参加抗日游击队,历任珠江三角洲抗日第一支队战士、班长、排长、连长兼政治指导员。

1943年7月,谭生受中共广东省委委派,率工作队潜入东坑村,仅凭7支旧枪和35斤大米,在荆棘中砥砺前行,开辟抗日战线。他们首战夜袭翠微,活捉敌哨兵,缴获大批武器,打响了白马队威名。

1945年初,谭生奉命赴澳门取回一部关键电台。他化装成商人,冒险穿越日军重重封锁线,途中屡次遇险,依靠群众掩护,藏身于村民的棉被筐、渔船的暗舱和草垛之中,最终成功将电台护送至五桂山,为党组织建立起一条重要的地下交通线。

短短4年间,白马队歼敌逾千人,缴获机枪20余挺,开辟了东至蛇口、南至澳门的海上通道。

新中国成立后,谭生参加了解放大西南的战斗,并参与开国大典的安保工作。1952年转业至重庆,其间发明“自动洗番薯机”为群众解决实际困难。1979年他回到珠海,1980年离休,1992年病逝,享年76岁。

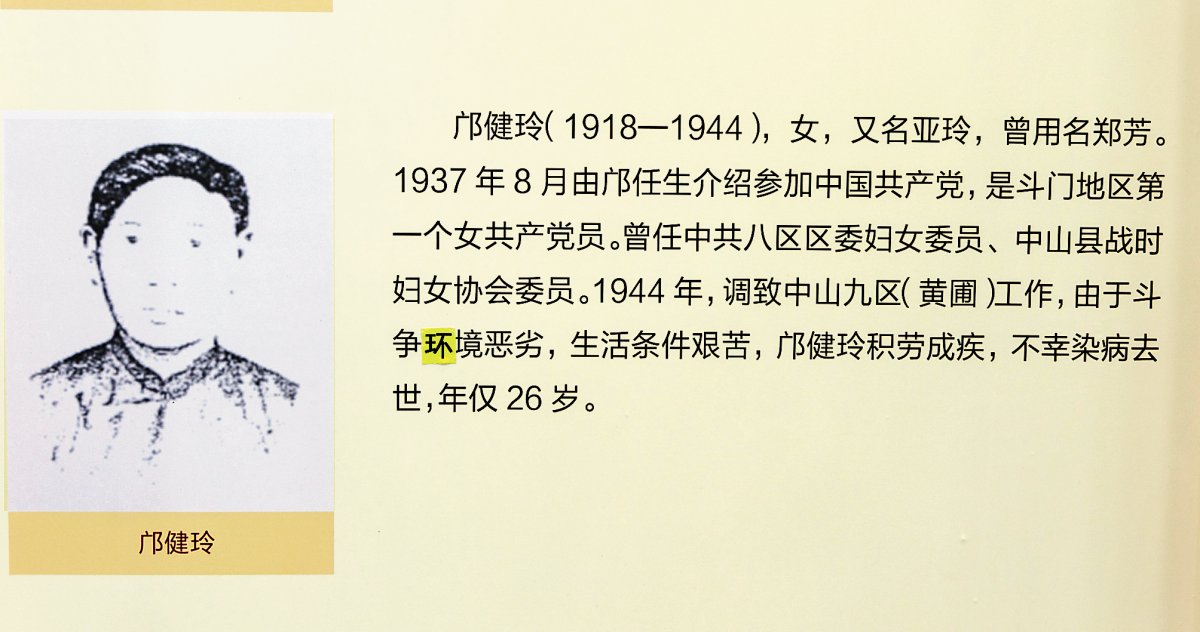

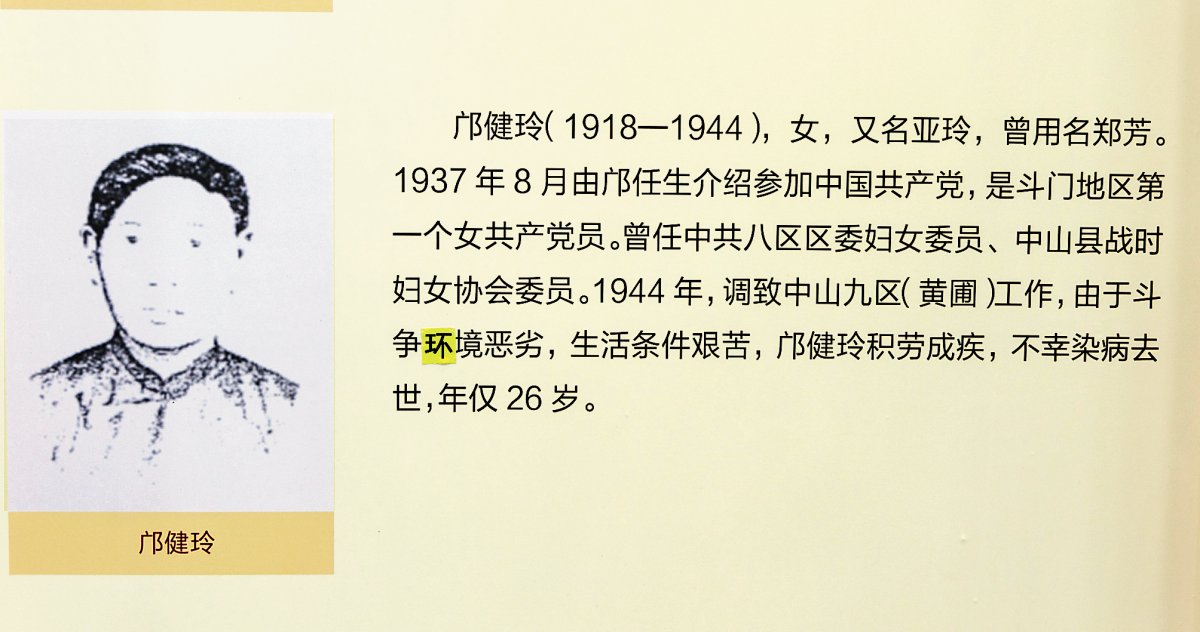

邝健玲:

妇女运动的一面旗帜

1918年,邝健玲出生于斗门区小濠涌村,她幼年丧父,由母亲维持一家生计。邝健玲自幼聪明伶俐、性格倔强。

卢沟桥事变后,邝健玲积极动员和组织妇女开展抗日救国运动。同年9月,她由邝任生介绍加入中国共产党,成为斗门地区第一位女共产党员,中共八区区委成立时被委任为妇女委员。此后,区委选派她到延安陕北公学学习。结业回乡时,日军已在三灶岛建立海空军基地,日本飞机每天向斗门地区的村庄狂轰滥炸,杀害无辜百姓。邝健玲日夜奔波,发动各村妇女组织救护队,抢救受伤群众。

随着中山县战时妇女协会的成立,邝健玲当选为妇女委员。与此同时,在南门新围村举办的第一期游击训练班上,她与邝叔明负责讲授军事知识和游击战术课。

1940年3月,中共中山县委书记陈翔南与县委妇女代部长郑迪伟赴斗门检查妇女工作。当被问及如何应对可能到来的革命低潮时,邝健玲沉着应答,提出应“立即转入分散隐蔽,改变组织形式”,通过“女仔屋”“姐妹会”“互助组”“识字班”等多种形式,继续团结和教育妇女坚持开展抗日救亡工作。

在区委的领导下,各乡迅速涌现出大量“姐妹会”“识字班”等群众组织。邝健玲的远见与策略,使斗门妇女运动在严峻形势下蓬勃发展,成为香山地区一面鲜明的旗帜。

1944年,邝健玲被调到中山石军沙接替谭本基的工作,彼时斗争环境非常恶劣,她积劳成疾,在执行任务期间不幸感染霍乱去世,年仅26岁。

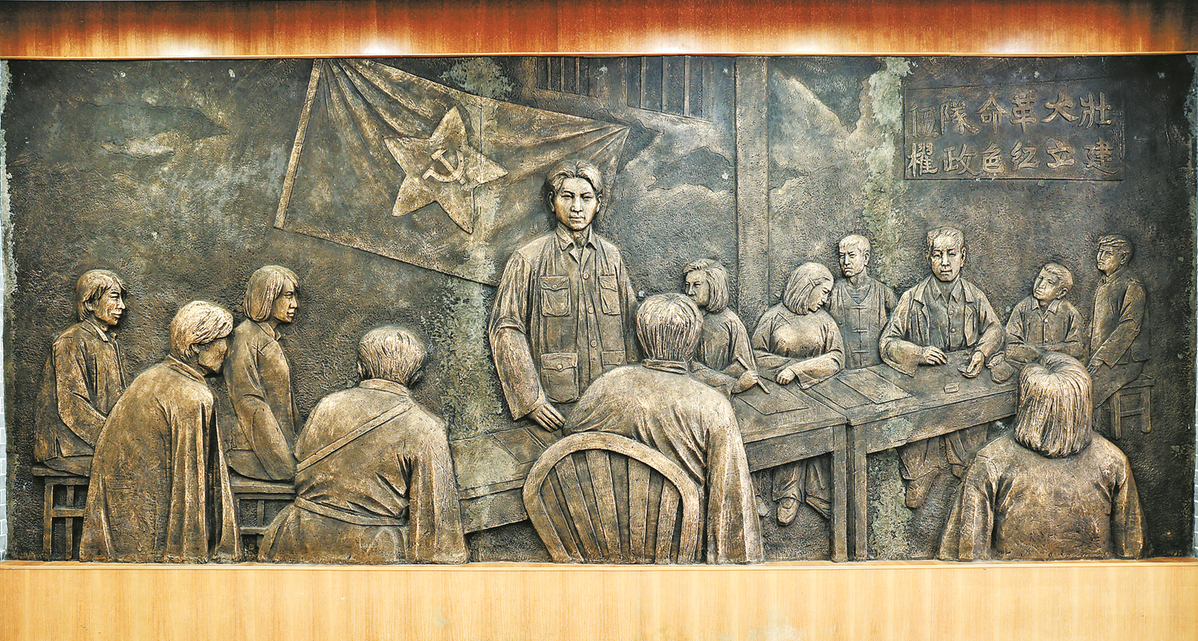

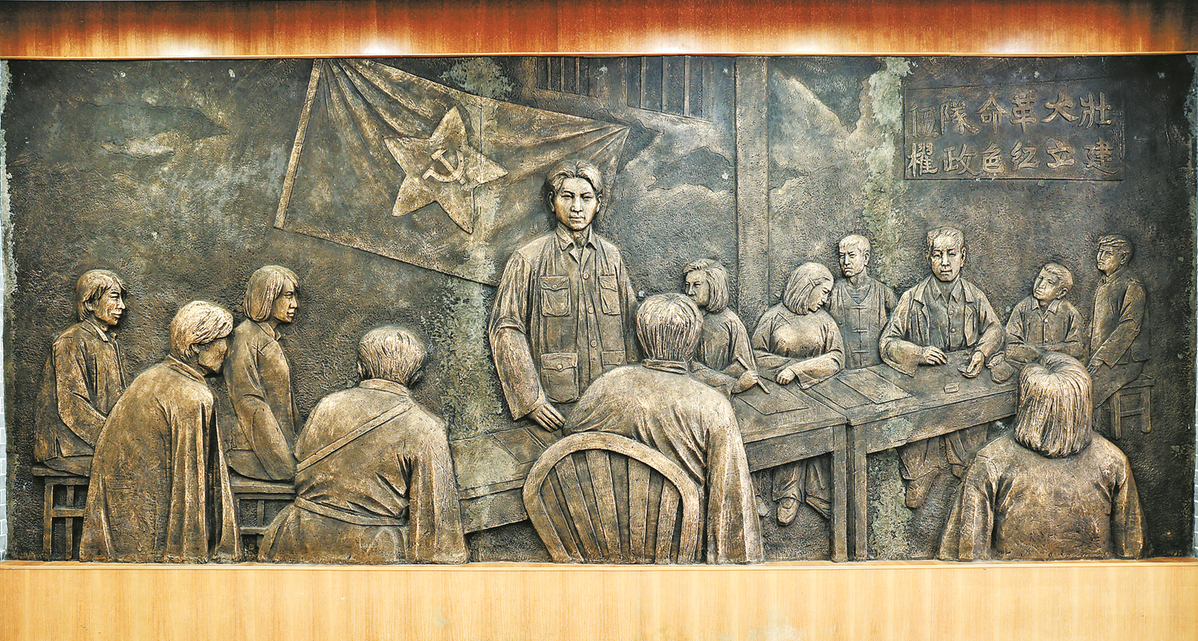

中山八区抗日游击大队:

打响斗门地区抗日第一枪

在斗门区白蕉镇月坑村,五圣宫已静静矗立了逾200年。这座看似古朴的庙宇,曾是烽火岁月中的革命心脏。

1939年9月28日,陈中坚在月坑村建立珠海地区第一支中国共产党直接掌握的抗日武装“十人武装小组”(又称“老更队”),进行抗日武装斗争。1941年4月,“老更队”改制为中山八区抗日游击大队,大队部设在五圣宫内,陈中坚任大队长。

在陈中坚带领下,游击大队以月坑村为根据地,依托竹嵩岭复杂地形和深厚的群众基础,开展抗日斗争。1940年8月,日军200多人分乘炮艇,趁天未亮进犯月坑村。陈中坚率领游击队员十余人打响斗门地区抗日第一枪,凭借八卦山山陡林密、易守难攻的优势,与相当于游击队20倍兵力的日军游击周旋,毙伤日军数名,安全掩护当地群众转移上山。

游击大队自成立以来,历经大小战斗30余次,在抗日烽火中不断成长壮大,形成以月坑村等为中心的抗日根据地,最后扩大到黄杨山抗日根据地。1944年10月,部队奉命转移至粤中地区继续抗日,此后更转战全国,先后参加豫东战役、济南战役、淮海战役等重大战事,为中国人民解放事业作出了不可磨灭的贡献。

甄贤学校:

救亡图存的红色堡垒

坐落于香洲区南屏镇的甄贤学校,由中国首位留学生、南屏人容闳于1871年创办。这座百年侨校,不仅是近代华侨教育与新式教育的先驱,更在抗日烽火中化身为南屏地区救亡图存的红色堡垒,见证了家国危难之际的热血与坚守。

1871年,容闳受命任清政府“出洋肄业局”五品委员。回乡期间,他带头捐银五百两,创办“甄贤社学”,后改名甄贤学校,学生以容姓子弟为主,兼收外姓子弟。留美幼童容星桥任首任校长,容闳为名誉校长。

九一八事变后,甄贤学校迅速成为抗日宣传的重要阵地。身为教师的郑汝森义愤填膺,带领志仁小学、造贝小学师生积极投入抗日爱国运动。1937年,郑汝森加入教师联合会(抗日群众组织),并利用教学的机会在造贝小学、南屏小学成立了抗日宣传队,还组织了全乡性的南屏青年抗日救亡后援队并出任队长。

在郑汝森等人的努力下,一批批热血青年从甄贤学校走出,投身抗日洪流,有些人甚至献出了宝贵生命。如今,位于南屏抗日救亡宣传队旧址的珠海市中共党史党性教育基地(第四批)落成,现场展览系统呈现了中国共产党领导南屏人民投身革命、建设新中国的光辉历程,融合180余张历史图片,生动再现南屏地区从大革命时期到新中国建设时期的奋斗足迹。

珠港澳隐秘抗战救援通道:

烽火中的生死守护

80多年前,日军进犯珠江口。从珠海银坑难民营到澳门镜湖医院,再至惊心动魄的香港文化名人大营救,一条由中国共产党领导、三地民众共同筑起的生命通道被悄然搭建。它在硝烟中无声运转,成为中华民族危难时刻同心抗争、共护家国的深刻印记。

1937年日军侵占三灶岛等地,大量难民涌向澳门。前广东省财政厅官员马士骥(又名“马保罗”)目睹惨状,决心筹建难民营。在各界支援下,他于1939年在与澳门一水之隔的银坑村,用一个月时间迅速建起庇护所。

难民营自1939年11月运行至1941年6月遭日军关闭,存续虽仅一年零八个月,却收容了近千名难民。在银坑难民营,马士骥跟大家一起劳动,将农产品卖到澳门,给大家发工资,夫人司徒丽昭负责教妇女做手工。其女马菁岐回忆:“后来父亲在难民营去世,他所做的一切,无非都是为了救人。”

同一时期,澳门镜湖医院成为救治难民的重要据点。在人均月收入仅数元的艰难岁月里,该院仍募集到10万元巨款支援祖国抗战,并收容了近400名逃难儿童。这一切的背后,离不开共产党人柯麟医生的秘密推动。他以镜湖医院为掩护执行党的任务,秘密组织医护人员,救治了众多抗日骨干,使镜湖医院成为战时重要的庇护所与交通站。

三灶大屠杀过去87年:

不能忘却的名单

1938年,侵华日军在三灶镇实施“三光”政策,制造了惨绝人寰的大屠杀。无数民众在逃亡过程中,未能逃脱因日军侵略而蔓延的瘟疫与饥荒,灾难深重,哀鸿遍野。

87年过去了,这段历史依然刻在幸存者的记忆深处。92岁的李桂婆婆回忆起5岁逃难时的情景仍声音颤抖:“妈妈带着我们,姐姐在途中断了腿,被人扔掉了……”罗陈志婆婆一家六口仅三人幸存,“大哥、小弟都在路上饿死了”。

三灶人文学会自2018年起搜寻死难者名单。在拦浪山,一块石碑刻着39名刘氏族人的姓名。村民刘岛云说:“日本人杀光了刘氏‘德’字辈男丁。”他的父亲当时还是婴儿,被弃于草堆,幸得姑姑救起。据不完全统计,三灶大屠杀死难者超过6000人,但目前仅找回千余个名字。

1945年日军投降后,劫后余生的三灶人陆续返回故土,在废墟之上艰难重建家园。其中最为震撼的,是汪添改母女的故事——当年因未能赶上逃难船,她们被迫藏身茅田山的猴子洞中,长达8年。为躲避日军,她们不敢生火、仅以生食果腹,日夜煎熬中青丝尽成白发,直至战争结束,才得以走出山洞,重见天日。

如今,三灶人将历史的悲愤镌刻进村志与石碑。这份血泪浸染的名单,这段深埋于民族记忆的伤痛,永不能忘。

封面图:吴长赋摄文字:陈奕樊 图片:吴长赋 梁冠贤 张洲 金璐 编辑:朱晓 责任编辑:叶维佳

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

珠海作为华南地区抗日战争的重要战场,见证了无数可歌可泣的英雄事迹,也铭刻着中华民族不屈不挠的历史记忆。在这里,曾涌现出邝任生、陈中坚等一批抗日英雄,留存了三灶岛侵华日军罪行遗迹、中山八区抗日游击大队队部旧址等抗战遗址。

80年过去,抗战精神如不灭的星火,在珠海大地上赓续传承。在新时代的征程中,珠海正以伟大抗战精神为动力,从历史中汲取前行的智慧和力量,奋力开创中国式现代化珠海实践的新局面。

让我们走进珠海历史深处,聆听那些来自烽火岁月的回响,触摸那段硝烟弥漫的岁月痕迹,感受先烈们用生命捍卫家国的铮铮铁骨。

邝任生:

珠海地区第一个党支部的创建者

在中共小濠涌党史教育基地,“追求真理·实践真理”的遗笔,铭刻着邝任生一生的信仰。88年前,他领导成立了珠海地区第一个党支部——小濠涌党支部,并担任党支部书记。

1911年9月28日在小濠涌村出生的邝任生,于1928年赴广州知行中学读书,结识了共产党人陈杰、谢英。在两位革命前辈的引领下,邝任生和几位同乡秘密成立“共产主义同情小组”,组织学生开展反帝反封建、反剥削压迫的宣传活动。1931年,邝任生带着组织交付的任务返回故乡,到排山小学任教。此后,邝任生利用讲学、兴办学校、夜校、办刊物的机会,奔走各乡村,向青年学生、农民、工人宣传革命真理,秘密开展革命工作。

1936年春,在陈杰的介绍下,邝任生成为一名光荣的共产党员。1937年9月20日,珠海地区第一个党支部——小濠涌党支部诞生。此后,当地党支部如雨后春笋般地涌现出来,在斗门大地播下革命的火种。

1942年3月25日凌晨,时任南(海)番(禺)中(山)顺(德)中心县委宣传部部长的邝任生,在顺德林头乡一名地下交通员家中,主持召开对敌斗争秘密会议时遭遇日军突袭。为保护同志和处理文件,他未能及时撤离,不幸被捕。面对敌人刺刀,他坚贞不屈,最终英勇牺牲,年仅31岁。

谭生:

铸就凤凰山抗战传奇

一支仅由8人组成的抗日武装——白马队,在队长谭生率领下,以凤凰山为根据地,在日伪统治的腹地英勇作战,用智慧与勇气谱写了一曲气壮山河的英雄赞歌。

1940年3月,日军占领中山县境,珠江三角洲抗战形势日趋严峻。同年6月,中共广东省委决定在敌后大力发展党组织和抗日武装。1941年初,已在香港加入中国共产党的谭生奉命返回广东,到中山县九区参加抗日游击队,历任珠江三角洲抗日第一支队战士、班长、排长、连长兼政治指导员。

1943年7月,谭生受中共广东省委委派,率工作队潜入东坑村,仅凭7支旧枪和35斤大米,在荆棘中砥砺前行,开辟抗日战线。他们首战夜袭翠微,活捉敌哨兵,缴获大批武器,打响了白马队威名。

1945年初,谭生奉命赴澳门取回一部关键电台。他化装成商人,冒险穿越日军重重封锁线,途中屡次遇险,依靠群众掩护,藏身于村民的棉被筐、渔船的暗舱和草垛之中,最终成功将电台护送至五桂山,为党组织建立起一条重要的地下交通线。

短短4年间,白马队歼敌逾千人,缴获机枪20余挺,开辟了东至蛇口、南至澳门的海上通道。

新中国成立后,谭生参加了解放大西南的战斗,并参与开国大典的安保工作。1952年转业至重庆,其间发明“自动洗番薯机”为群众解决实际困难。1979年他回到珠海,1980年离休,1992年病逝,享年76岁。

邝健玲:

妇女运动的一面旗帜

1918年,邝健玲出生于斗门区小濠涌村,她幼年丧父,由母亲维持一家生计。邝健玲自幼聪明伶俐、性格倔强。

卢沟桥事变后,邝健玲积极动员和组织妇女开展抗日救国运动。同年9月,她由邝任生介绍加入中国共产党,成为斗门地区第一位女共产党员,中共八区区委成立时被委任为妇女委员。此后,区委选派她到延安陕北公学学习。结业回乡时,日军已在三灶岛建立海空军基地,日本飞机每天向斗门地区的村庄狂轰滥炸,杀害无辜百姓。邝健玲日夜奔波,发动各村妇女组织救护队,抢救受伤群众。

随着中山县战时妇女协会的成立,邝健玲当选为妇女委员。与此同时,在南门新围村举办的第一期游击训练班上,她与邝叔明负责讲授军事知识和游击战术课。

1940年3月,中共中山县委书记陈翔南与县委妇女代部长郑迪伟赴斗门检查妇女工作。当被问及如何应对可能到来的革命低潮时,邝健玲沉着应答,提出应“立即转入分散隐蔽,改变组织形式”,通过“女仔屋”“姐妹会”“互助组”“识字班”等多种形式,继续团结和教育妇女坚持开展抗日救亡工作。

在区委的领导下,各乡迅速涌现出大量“姐妹会”“识字班”等群众组织。邝健玲的远见与策略,使斗门妇女运动在严峻形势下蓬勃发展,成为香山地区一面鲜明的旗帜。

1944年,邝健玲被调到中山石军沙接替谭本基的工作,彼时斗争环境非常恶劣,她积劳成疾,在执行任务期间不幸感染霍乱去世,年仅26岁。

中山八区抗日游击大队:

打响斗门地区抗日第一枪

在斗门区白蕉镇月坑村,五圣宫已静静矗立了逾200年。这座看似古朴的庙宇,曾是烽火岁月中的革命心脏。

1939年9月28日,陈中坚在月坑村建立珠海地区第一支中国共产党直接掌握的抗日武装“十人武装小组”(又称“老更队”),进行抗日武装斗争。1941年4月,“老更队”改制为中山八区抗日游击大队,大队部设在五圣宫内,陈中坚任大队长。

在陈中坚带领下,游击大队以月坑村为根据地,依托竹嵩岭复杂地形和深厚的群众基础,开展抗日斗争。1940年8月,日军200多人分乘炮艇,趁天未亮进犯月坑村。陈中坚率领游击队员十余人打响斗门地区抗日第一枪,凭借八卦山山陡林密、易守难攻的优势,与相当于游击队20倍兵力的日军游击周旋,毙伤日军数名,安全掩护当地群众转移上山。

游击大队自成立以来,历经大小战斗30余次,在抗日烽火中不断成长壮大,形成以月坑村等为中心的抗日根据地,最后扩大到黄杨山抗日根据地。1944年10月,部队奉命转移至粤中地区继续抗日,此后更转战全国,先后参加豫东战役、济南战役、淮海战役等重大战事,为中国人民解放事业作出了不可磨灭的贡献。

甄贤学校:

救亡图存的红色堡垒

坐落于香洲区南屏镇的甄贤学校,由中国首位留学生、南屏人容闳于1871年创办。这座百年侨校,不仅是近代华侨教育与新式教育的先驱,更在抗日烽火中化身为南屏地区救亡图存的红色堡垒,见证了家国危难之际的热血与坚守。

1871年,容闳受命任清政府“出洋肄业局”五品委员。回乡期间,他带头捐银五百两,创办“甄贤社学”,后改名甄贤学校,学生以容姓子弟为主,兼收外姓子弟。留美幼童容星桥任首任校长,容闳为名誉校长。

九一八事变后,甄贤学校迅速成为抗日宣传的重要阵地。身为教师的郑汝森义愤填膺,带领志仁小学、造贝小学师生积极投入抗日爱国运动。1937年,郑汝森加入教师联合会(抗日群众组织),并利用教学的机会在造贝小学、南屏小学成立了抗日宣传队,还组织了全乡性的南屏青年抗日救亡后援队并出任队长。

在郑汝森等人的努力下,一批批热血青年从甄贤学校走出,投身抗日洪流,有些人甚至献出了宝贵生命。如今,位于南屏抗日救亡宣传队旧址的珠海市中共党史党性教育基地(第四批)落成,现场展览系统呈现了中国共产党领导南屏人民投身革命、建设新中国的光辉历程,融合180余张历史图片,生动再现南屏地区从大革命时期到新中国建设时期的奋斗足迹。

珠港澳隐秘抗战救援通道:

烽火中的生死守护

80多年前,日军进犯珠江口。从珠海银坑难民营到澳门镜湖医院,再至惊心动魄的香港文化名人大营救,一条由中国共产党领导、三地民众共同筑起的生命通道被悄然搭建。它在硝烟中无声运转,成为中华民族危难时刻同心抗争、共护家国的深刻印记。

1937年日军侵占三灶岛等地,大量难民涌向澳门。前广东省财政厅官员马士骥(又名“马保罗”)目睹惨状,决心筹建难民营。在各界支援下,他于1939年在与澳门一水之隔的银坑村,用一个月时间迅速建起庇护所。

难民营自1939年11月运行至1941年6月遭日军关闭,存续虽仅一年零八个月,却收容了近千名难民。在银坑难民营,马士骥跟大家一起劳动,将农产品卖到澳门,给大家发工资,夫人司徒丽昭负责教妇女做手工。其女马菁岐回忆:“后来父亲在难民营去世,他所做的一切,无非都是为了救人。”

同一时期,澳门镜湖医院成为救治难民的重要据点。在人均月收入仅数元的艰难岁月里,该院仍募集到10万元巨款支援祖国抗战,并收容了近400名逃难儿童。这一切的背后,离不开共产党人柯麟医生的秘密推动。他以镜湖医院为掩护执行党的任务,秘密组织医护人员,救治了众多抗日骨干,使镜湖医院成为战时重要的庇护所与交通站。

三灶大屠杀过去87年:

不能忘却的名单

1938年,侵华日军在三灶镇实施“三光”政策,制造了惨绝人寰的大屠杀。无数民众在逃亡过程中,未能逃脱因日军侵略而蔓延的瘟疫与饥荒,灾难深重,哀鸿遍野。

87年过去了,这段历史依然刻在幸存者的记忆深处。92岁的李桂婆婆回忆起5岁逃难时的情景仍声音颤抖:“妈妈带着我们,姐姐在途中断了腿,被人扔掉了……”罗陈志婆婆一家六口仅三人幸存,“大哥、小弟都在路上饿死了”。

三灶人文学会自2018年起搜寻死难者名单。在拦浪山,一块石碑刻着39名刘氏族人的姓名。村民刘岛云说:“日本人杀光了刘氏‘德’字辈男丁。”他的父亲当时还是婴儿,被弃于草堆,幸得姑姑救起。据不完全统计,三灶大屠杀死难者超过6000人,但目前仅找回千余个名字。

1945年日军投降后,劫后余生的三灶人陆续返回故土,在废墟之上艰难重建家园。其中最为震撼的,是汪添改母女的故事——当年因未能赶上逃难船,她们被迫藏身茅田山的猴子洞中,长达8年。为躲避日军,她们不敢生火、仅以生食果腹,日夜煎熬中青丝尽成白发,直至战争结束,才得以走出山洞,重见天日。

如今,三灶人将历史的悲愤镌刻进村志与石碑。这份血泪浸染的名单,这段深埋于民族记忆的伤痛,永不能忘。

封面图:吴长赋摄文字:陈奕樊 图片:吴长赋 梁冠贤 张洲 金璐 编辑:朱晓 责任编辑:叶维佳

-我已经到底线啦-

暂时没有评论