今年8月18日中午,在中山大学附属第五医院采集室内,一袋红色的造血干细胞悬液正在被仔细封装,即将火速送往异地,这是一名血液病患者重生的希望。

“第一反应以为是诈骗电话。”这袋造血干细胞的捐献者罗晨峰回忆,2024年底,他接到中华骨髓库的电话,工作人员告诉他,他在中华骨髓库留下的血样和一名患者初步配型相合,询问他是否愿意进一步配型和捐献。

这个95后男孩在大学期间的一次献血中,登记成为造血干细胞捐献志愿者。在确认信息真实性并得到家人支持后,罗晨峰毫不犹豫地决定捐献。

今年8月13日,罗晨峰入院开始准备工作,连续注射4天动员剂后,他在18日接受了长达4小时的造血干细胞采集。“整个过程比我想象的要简单,能帮助到别人,还是挺有意义的一件事。”

捐献造血干细胞,会影响身体健康吗?

“造血干细胞,是一颗生命的种子。”中山大学附属第五医院血液内科主任徐景勃介绍,造血干细胞移植是治疗白血病、再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合征等血液疾病的有效手段。

什么是造血干细胞呢?它是人体造血细胞和免疫细胞的起源细胞,可以分化为红细胞、白细胞、血小板以及多种组织器官的细胞。它主要来源于骨髓血、外周血、脐带血。我们通常所说的“骨髓移植”,实际上是移植骨髓、外周血、脐带血中的造血干细胞。

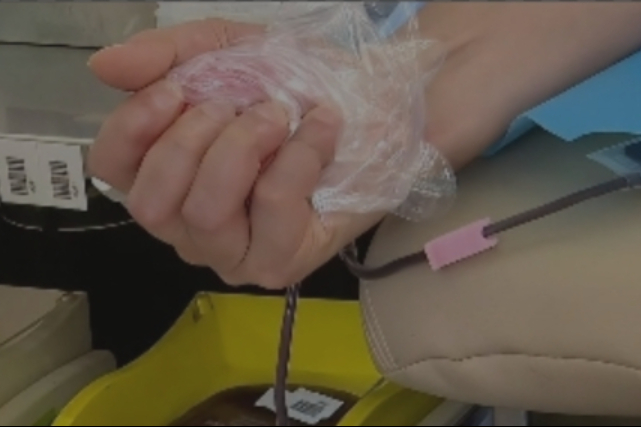

“目前,采集造血干细胞的主要方法是从外周血中采集造血干细胞,而不是抽取骨髓血。”徐景勃说,简而言之,捐献者在连续四天注射造血干细胞动员剂后,从手臂肘部静脉处采集全血,再通过血细胞分离机将造血干细胞从血液中分离出来,其余血液回输捐献者体内,捐献造血干细胞一般为100至200毫升每人。

据了解,目前中华骨髓库开展的外周血造血干细胞采集,需要在中华骨髓库备案的定点采集医院实施,采集技术相对来说比较成熟。对于捐献者来说,在采集后的1—2周,血液中的各种成分就能恢复到原来水平。

罗晨峰在捐献后告诉记者,在整个采集过程中他并没有不适感,仅在注射动员剂期间有轻微的肌肉酸痛和麻木感,在医生和护士的帮助下有所缓解。“在临床上,动员剂是安全可靠的。”徐景勃补充道,在正常生理条件下,外周血的造血干细胞数量较少,在采集前几天注射动员剂,可以促进骨髓内造血干细胞大量增殖、分化,释放一部分到外周血液中,直到血液中的造血干细胞含量满足要求后才会进行采集。

在珠海,像罗晨峰这样的“生命的种子”捐献者正在增加。截至目前,珠海已有85名志愿者成功捐献造血干细胞挽救了患者的生命。

从匹配到捐献,生命“接力”难在哪里?

“2022年,我登记成为中华骨髓库志愿者,大概只用了一年多的时间,就收到通知说我和一名患者初步匹配上了。”珠海市第55例造血干细胞捐献者郑琪媛回忆,她没想到这么快能匹配上,作为珠海市中心血站的采血护士,她对捐献流程十分了解,于是她毫不犹豫决定捐献。“对我来说捐献造血干细胞并不是困难的事。生命无价,如果能够帮助不知名的患者摆脱病痛、重获新生,那就是非常有意义的事。”

实际上,像郑琪媛这样登记入库后很快成功捐献的情况并不多。当捐献者的HLA(人类白细胞抗原)与患者相合才能捐献。但根据医学统计,患者寻找非血缘配型相合的捐献者概率是千分之一到万分之一,甚至是几十万分之一。这是因为不同个体的HLA有差异,HLA相合率对造血干细胞移植、治疗起着关键作用。HLA存在于人体各种有核细胞表面,通俗来说,这是人体生物学的“身份证”,能够识别“自己”和“非己”,通过免疫反应排除“非己”。

8月中旬,记者走访珠海市中心血站时发现,公众对捐献造血干细胞的认知度仍然不高。刘先生从2003年第一次走进献血站,至今已累计献血超过50次,他却表示对中华骨髓库的了解非常少。

郑琪媛告诉记者,在献血过程中,采血护士通常会向献血者介绍中华骨髓库及其捐献方式,但由于献血时间有限,加之不少人对捐献造血干细胞存在误解,认为“非常伤身体”,宣传科普难以深入人心。

据统计,中华骨髓库作为全球最大的华人骨髓库,已经有300多万人份的志愿捐献者资料。然而,相较于我国正在等待造血干细胞移植的近百万患者来说,中华骨髓库的库容量还远远不够。

在珠海,目前已有8623名热心市民加入了中华骨髓库。2024年8月,中山大学附属第五医院举办中国造血干细胞捐献者资料库定点采集医院揭牌仪式,成为广东省第8家、珠江口西岸首家具备非亲缘造血干细胞采集资质的单位。自此,珠海及周边地区捐献者将在“家门口”实现造血干细胞采集捐献。

那么,怎样才能成为一名造血干细胞志愿捐献者呢?捐献者需要承担费用吗?会得到哪些保障呢?

珠海市红十字会赈济救护部部长陈海蓉给我们作出了解答:年龄在18至45周岁,身体健康,符合无偿献血条件的人士可以志愿捐献造血干细胞。在捐献前,工作人员会陪同捐献者进行严格体检,捐献后中华骨髓库也会为捐献者安排半年体检,定期随访,并定制健康保险。

“捐献过程中捐献者可以改变捐献决定,但每一名志愿捐献者都可能是救助患者的唯一希望。生命无法重来,但可以因更多人的志愿捐献而得以延续。希望未来能有更多人加入中华骨髓库,点燃患者的生命希望。”陈海蓉说。

今年8月18日中午,在中山大学附属第五医院采集室内,一袋红色的造血干细胞悬液正在被仔细封装,即将火速送往异地,这是一名血液病患者重生的希望。

“第一反应以为是诈骗电话。”这袋造血干细胞的捐献者罗晨峰回忆,2024年底,他接到中华骨髓库的电话,工作人员告诉他,他在中华骨髓库留下的血样和一名患者初步配型相合,询问他是否愿意进一步配型和捐献。

这个95后男孩在大学期间的一次献血中,登记成为造血干细胞捐献志愿者。在确认信息真实性并得到家人支持后,罗晨峰毫不犹豫地决定捐献。

今年8月13日,罗晨峰入院开始准备工作,连续注射4天动员剂后,他在18日接受了长达4小时的造血干细胞采集。“整个过程比我想象的要简单,能帮助到别人,还是挺有意义的一件事。”

捐献造血干细胞,会影响身体健康吗?

“造血干细胞,是一颗生命的种子。”中山大学附属第五医院血液内科主任徐景勃介绍,造血干细胞移植是治疗白血病、再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合征等血液疾病的有效手段。

什么是造血干细胞呢?它是人体造血细胞和免疫细胞的起源细胞,可以分化为红细胞、白细胞、血小板以及多种组织器官的细胞。它主要来源于骨髓血、外周血、脐带血。我们通常所说的“骨髓移植”,实际上是移植骨髓、外周血、脐带血中的造血干细胞。

“目前,采集造血干细胞的主要方法是从外周血中采集造血干细胞,而不是抽取骨髓血。”徐景勃说,简而言之,捐献者在连续四天注射造血干细胞动员剂后,从手臂肘部静脉处采集全血,再通过血细胞分离机将造血干细胞从血液中分离出来,其余血液回输捐献者体内,捐献造血干细胞一般为100至200毫升每人。

据了解,目前中华骨髓库开展的外周血造血干细胞采集,需要在中华骨髓库备案的定点采集医院实施,采集技术相对来说比较成熟。对于捐献者来说,在采集后的1—2周,血液中的各种成分就能恢复到原来水平。

罗晨峰在捐献后告诉记者,在整个采集过程中他并没有不适感,仅在注射动员剂期间有轻微的肌肉酸痛和麻木感,在医生和护士的帮助下有所缓解。“在临床上,动员剂是安全可靠的。”徐景勃补充道,在正常生理条件下,外周血的造血干细胞数量较少,在采集前几天注射动员剂,可以促进骨髓内造血干细胞大量增殖、分化,释放一部分到外周血液中,直到血液中的造血干细胞含量满足要求后才会进行采集。

在珠海,像罗晨峰这样的“生命的种子”捐献者正在增加。截至目前,珠海已有85名志愿者成功捐献造血干细胞挽救了患者的生命。

从匹配到捐献,生命“接力”难在哪里?

“2022年,我登记成为中华骨髓库志愿者,大概只用了一年多的时间,就收到通知说我和一名患者初步匹配上了。”珠海市第55例造血干细胞捐献者郑琪媛回忆,她没想到这么快能匹配上,作为珠海市中心血站的采血护士,她对捐献流程十分了解,于是她毫不犹豫决定捐献。“对我来说捐献造血干细胞并不是困难的事。生命无价,如果能够帮助不知名的患者摆脱病痛、重获新生,那就是非常有意义的事。”

实际上,像郑琪媛这样登记入库后很快成功捐献的情况并不多。当捐献者的HLA(人类白细胞抗原)与患者相合才能捐献。但根据医学统计,患者寻找非血缘配型相合的捐献者概率是千分之一到万分之一,甚至是几十万分之一。这是因为不同个体的HLA有差异,HLA相合率对造血干细胞移植、治疗起着关键作用。HLA存在于人体各种有核细胞表面,通俗来说,这是人体生物学的“身份证”,能够识别“自己”和“非己”,通过免疫反应排除“非己”。

8月中旬,记者走访珠海市中心血站时发现,公众对捐献造血干细胞的认知度仍然不高。刘先生从2003年第一次走进献血站,至今已累计献血超过50次,他却表示对中华骨髓库的了解非常少。

郑琪媛告诉记者,在献血过程中,采血护士通常会向献血者介绍中华骨髓库及其捐献方式,但由于献血时间有限,加之不少人对捐献造血干细胞存在误解,认为“非常伤身体”,宣传科普难以深入人心。

据统计,中华骨髓库作为全球最大的华人骨髓库,已经有300多万人份的志愿捐献者资料。然而,相较于我国正在等待造血干细胞移植的近百万患者来说,中华骨髓库的库容量还远远不够。

在珠海,目前已有8623名热心市民加入了中华骨髓库。2024年8月,中山大学附属第五医院举办中国造血干细胞捐献者资料库定点采集医院揭牌仪式,成为广东省第8家、珠江口西岸首家具备非亲缘造血干细胞采集资质的单位。自此,珠海及周边地区捐献者将在“家门口”实现造血干细胞采集捐献。

那么,怎样才能成为一名造血干细胞志愿捐献者呢?捐献者需要承担费用吗?会得到哪些保障呢?

珠海市红十字会赈济救护部部长陈海蓉给我们作出了解答:年龄在18至45周岁,身体健康,符合无偿献血条件的人士可以志愿捐献造血干细胞。在捐献前,工作人员会陪同捐献者进行严格体检,捐献后中华骨髓库也会为捐献者安排半年体检,定期随访,并定制健康保险。

“捐献过程中捐献者可以改变捐献决定,但每一名志愿捐献者都可能是救助患者的唯一希望。生命无法重来,但可以因更多人的志愿捐献而得以延续。希望未来能有更多人加入中华骨髓库,点燃患者的生命希望。”陈海蓉说。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论