陈子怡

2025-09-12 19:11

陈子怡

2025-09-12 19:11

9月12日,中山大学肖智勇教授团队在国际权威期刊《NationalScienceReview》发表论文,宣布在月球表面系统发现多处正在发生的滑坡现象。这些滑坡大多不是由小行星撞击引起,而是源自月球内部的“地震”——科学家称之为“内生月震”。这一发现不仅刷新了人类对月球地质活跃性的认知,也为未来月球基地的选址与安全建设提供了重要科学依据。

图像比对揭密月表变化

技术突破锁定“小而薄”滑坡

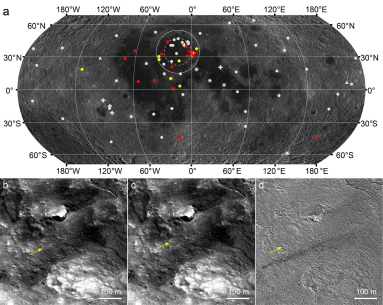

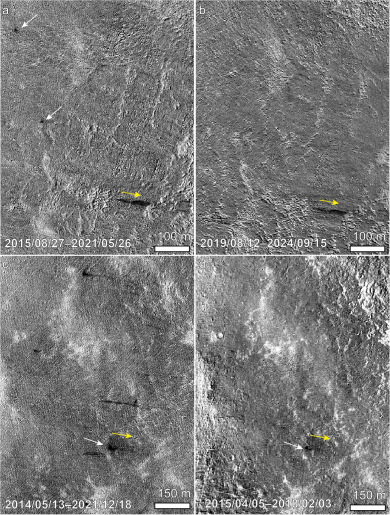

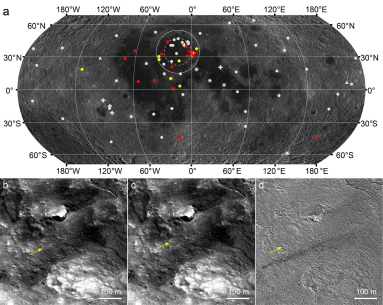

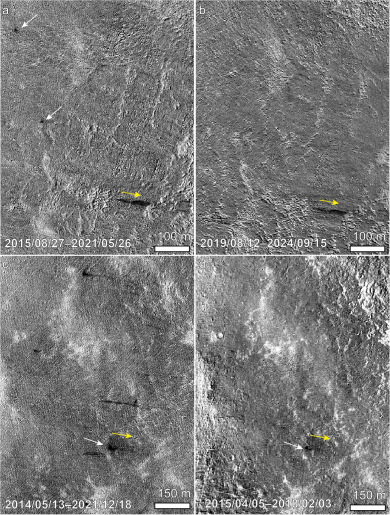

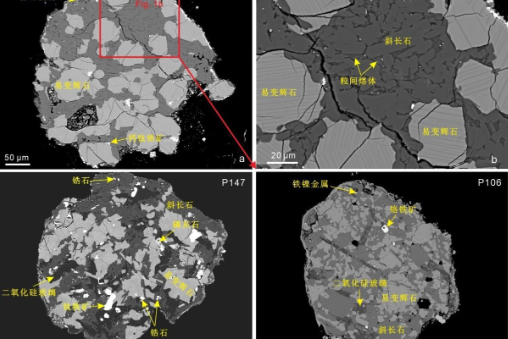

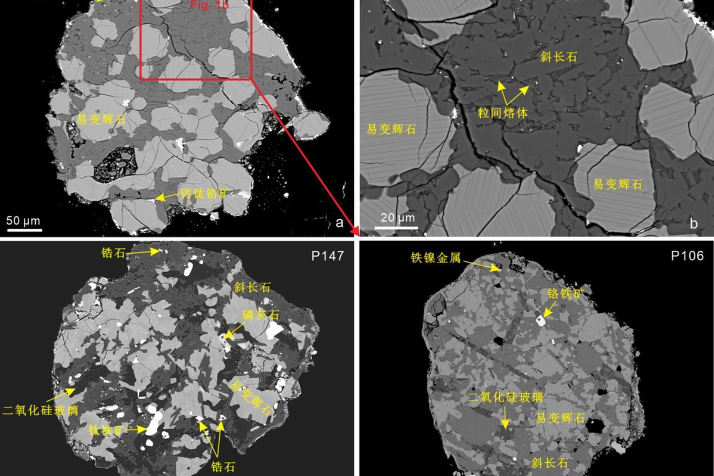

研究团队通过对高分辨率卫星图像的前后比对,发现了自2009年以来月球表面新增的数十处滑坡。肖智勇教授介绍:“我们选取了月球正面和背面共74个最容易发生滑坡的观测区域,通过配准不同时期图像,计算反照率变化,最终确认了这些新形成的滑坡。”

技术上最大的挑战在于图像配准。由于月面地形复杂、颜色差异小,相机姿态、光照条件的微弱差异即可造成显著的图像差异,导致像素对齐极为困难。团队结合自动匹配算法与人工干预,最终实现了高精度匹配,确保了数据的可靠性。

与地球上规模巨大的滑坡不同,月球滑坡显得“小巧而浅薄”:大多数长度不足1公里,宽度小于100米,厚度不超过1米。“在月球表面极其干旱的环境下,这些滑坡的形态与地球上的小型滑坡高度相似,”肖智勇解释道,“但其规模如果按照地球上的标准,属于小型滑坡,整体风险较低。”

内生月震是主要“推手”

月球远未“死亡”

值得注意的是,团队通过地质分析,排除了岩石温差风化和小行星撞击作为主要触发机制的可能性。该研究表明,不到30%的新滑坡可能由撞击触发。他们通过排除月球滑坡的触发机制,发现大多数滑坡是由月球内部震动引发。

这种震动被称为“内生月震”,其机制与地球上的地震类似,均源于内部能量释放,但是具体触发因素很多。“月球并非完全冷却的石头,其内部仍存在熔融物质和能量活动,”肖智勇表示,“这一发现证明月球在地质意义上‘仍未死亡’。”

更引人注目的是,团队发现这些内生月震驱动的新滑坡在月球的“雨海盆地”东部区域尤为密集,与该地区历史上月震频发的记录高度吻合。“这暗示该区域可能是月球上的‘地震带’,”肖智勇说,团队在发现这片“月震活跃区”的时候感觉非常兴奋,“这也为将来布设月震仪、探测月球内部结构指明了方向。”

助力月球基地选址

提出“月球地质灾害”新概念

这项研究首次明确提出了“月球地质灾害”概念,尽管当前滑坡规模较小,但在未来载人登月和月球科研站建设中仍需高度关注。“尤其是陡坡区域,虽然科研价值高,却也隐藏滑坡风险,”肖智勇强调,“比如我国的嫦娥工程和将来的国际月球科研站,都需要在选址和防护中考虑这类潜在灾害。”

从十多年前播下“月球滑坡”研究的种子,到五年前肖智勇教授与遥感科学与技术学院教授张吴明联合指导具有测绘背景的博士生肖宙轩,他们重启并推进这项课题,该研究耗时三年半,由遥感测绘与行星地质交叉团队合作完成,多名研究生和校外学者参与其中。团队下一步计划开发全月变化自动检测技术,以实现对全月活跃滑坡精准完整编录。

仰望星空

月球的“脉搏”仍在跳动

肖智勇希望公众通过这项研究理解两件事:“一是月球上正在发生滑坡,二是月球内部仍有活动。当我们在地球仰望星空时,可以想象月球依然在‘震动’。”

随着我国深空探测任务持续推进,此类基础研究将为探月工程的实施提供科学支撑与技术保障。“行星科学在中国正蓬勃发展,”肖智勇说,“我们愿继续围绕国家战略需求,为深空探测贡献更多力量。”

9月12日,中山大学肖智勇教授团队在国际权威期刊《NationalScienceReview》发表论文,宣布在月球表面系统发现多处正在发生的滑坡现象。这些滑坡大多不是由小行星撞击引起,而是源自月球内部的“地震”——科学家称之为“内生月震”。这一发现不仅刷新了人类对月球地质活跃性的认知,也为未来月球基地的选址与安全建设提供了重要科学依据。

图像比对揭密月表变化

技术突破锁定“小而薄”滑坡

研究团队通过对高分辨率卫星图像的前后比对,发现了自2009年以来月球表面新增的数十处滑坡。肖智勇教授介绍:“我们选取了月球正面和背面共74个最容易发生滑坡的观测区域,通过配准不同时期图像,计算反照率变化,最终确认了这些新形成的滑坡。”

技术上最大的挑战在于图像配准。由于月面地形复杂、颜色差异小,相机姿态、光照条件的微弱差异即可造成显著的图像差异,导致像素对齐极为困难。团队结合自动匹配算法与人工干预,最终实现了高精度匹配,确保了数据的可靠性。

与地球上规模巨大的滑坡不同,月球滑坡显得“小巧而浅薄”:大多数长度不足1公里,宽度小于100米,厚度不超过1米。“在月球表面极其干旱的环境下,这些滑坡的形态与地球上的小型滑坡高度相似,”肖智勇解释道,“但其规模如果按照地球上的标准,属于小型滑坡,整体风险较低。”

内生月震是主要“推手”

月球远未“死亡”

值得注意的是,团队通过地质分析,排除了岩石温差风化和小行星撞击作为主要触发机制的可能性。该研究表明,不到30%的新滑坡可能由撞击触发。他们通过排除月球滑坡的触发机制,发现大多数滑坡是由月球内部震动引发。

这种震动被称为“内生月震”,其机制与地球上的地震类似,均源于内部能量释放,但是具体触发因素很多。“月球并非完全冷却的石头,其内部仍存在熔融物质和能量活动,”肖智勇表示,“这一发现证明月球在地质意义上‘仍未死亡’。”

更引人注目的是,团队发现这些内生月震驱动的新滑坡在月球的“雨海盆地”东部区域尤为密集,与该地区历史上月震频发的记录高度吻合。“这暗示该区域可能是月球上的‘地震带’,”肖智勇说,团队在发现这片“月震活跃区”的时候感觉非常兴奋,“这也为将来布设月震仪、探测月球内部结构指明了方向。”

助力月球基地选址

提出“月球地质灾害”新概念

这项研究首次明确提出了“月球地质灾害”概念,尽管当前滑坡规模较小,但在未来载人登月和月球科研站建设中仍需高度关注。“尤其是陡坡区域,虽然科研价值高,却也隐藏滑坡风险,”肖智勇强调,“比如我国的嫦娥工程和将来的国际月球科研站,都需要在选址和防护中考虑这类潜在灾害。”

从十多年前播下“月球滑坡”研究的种子,到五年前肖智勇教授与遥感科学与技术学院教授张吴明联合指导具有测绘背景的博士生肖宙轩,他们重启并推进这项课题,该研究耗时三年半,由遥感测绘与行星地质交叉团队合作完成,多名研究生和校外学者参与其中。团队下一步计划开发全月变化自动检测技术,以实现对全月活跃滑坡精准完整编录。

仰望星空

月球的“脉搏”仍在跳动

肖智勇希望公众通过这项研究理解两件事:“一是月球上正在发生滑坡,二是月球内部仍有活动。当我们在地球仰望星空时,可以想象月球依然在‘震动’。”

随着我国深空探测任务持续推进,此类基础研究将为探月工程的实施提供科学支撑与技术保障。“行星科学在中国正蓬勃发展,”肖智勇说,“我们愿继续围绕国家战略需求,为深空探测贡献更多力量。”

-我已经到底线啦-

暂时没有评论