陈昱彤

2025-09-16 02:47

陈昱彤

2025-09-16 02:47

珠海作为中国最早设立的经济特区之一,其文艺创作历程与城市发展轨迹紧密交织,共同塑造了这座滨海城市独特的文化品格。

通过系统梳理珠海45年文艺创作的发展脉络,深入分析不同历史阶段文艺作品如何反映并建构珠海的城市形象,我们发现珠海的文艺创作经历了从“渔村叙事”到“特区故事”,再到“湾区想象”的演变过程,这一过程既是对国家改革开放政策的艺术回应,也是城市自我认知不断深化的文化表达。

一、从渔村到特区:1980-1990年代文艺创作中的开拓者形象(1980年-1999年)

1980年代是珠海经济特区的初创期,也是城市形象建构的奠基阶段。这一时期的文艺创作以纪实性表达为主导,通过文学、摄影、雕塑等多种艺术形式,记录了珠海从传统渔村向现代化特区转型的历史进程。这些作品不仅具有珍贵的史料价值,更塑造了珠海作为改革开放“试验田”和“排头兵”的开拓者形象。

(一)渔女传说的现代创造与地标雕塑的文化象征

珠海城市形象建构中最为成功的案例莫过于珠海渔女雕塑的创作及其配套传说的生成。1982年,由著名雕塑家潘鹤创作的珠海渔女雕像正式落成于香炉湾畔。

值得注意的是,渔女形象的创造并非简单的艺术行为,而是一场精心策划的城市文化工程。潘鹤曾明确提出“先有雕塑后有城市,先有雕塑后有传说”的理念,通过塑造渔女与珠海小伙的爱情故事,赋予这座新兴城市浪漫的文化底色。这种主动建构城市传说的做法,反映了特区建设者在文化层面的创新思维。

渔女形象的创造过程还体现了特区文化的一个重要特征——传统的现代转化。渔女虽然取材于珠江三角洲的渔家女形象,但其艺术表现和精神内涵已经完全现代化,成为改革开放精神的视觉化身。这种将地方传统元素与现代城市精神相结合的做法,为珠海城市形象的塑造提供了成功范例。

(二)纪实文学与摄影中的特区创业叙事

1980-1990年代的珠海文艺创作中还涌现了大量纪实性作品,它们以更为直接的方式记录了特区建设的艰辛历程和建设者的精神风貌。报告文学《中国窗》(1990)是这一类型的典型代表,记录了珠海经济特区建设初期的创业历程,聚焦典型人物及典型企业,展现珠海作为“技术、管理、知识、对外政策窗口”的成就。

纪实摄影在这一时期也发挥了重要的历史存档功能。李伟坤从1986年开始系统拍摄珠海的城市变迁和百姓生活,留下了《修缮珠海渔女雕像》(1990)《湾仔花农乘船去澳门卖花》(1996)等珍贵影像。这些作品以平实而深刻的视角,捕捉了特区日常生活中的历史性瞬间,构成了珠海城市记忆的视觉档案。

这一时期的纪实文艺创作形成了鲜明的叙事模式:以普通建设者为主角,以艰苦奋斗为主题,以经济成就为高潮。这种叙事不仅塑造了珠海“开拓者”的城市形象,也为特区精神提供了具体化、人格化的表达方式。

(三)早期影视取景与城市形象的外部凝视

1990年代末,珠海开始成为影视作品的重要取景地,这为城市形象传播提供了新的渠道。1999年,周星驰电影《少林足球》在珠海狮山街道的夏美路取景,拍摄了热闹的市井场面。影片中出现的春芳理发店、甜在心馒头店等场景,成为珠海老城区记忆的文化符号。尽管当时珠海的城市形象在影视作品中尚处于被动呈现阶段,但这种外部凝视客观上扩大了城市的知名度,也为后来珠海发展影视文化产业积累了经验。

二、深化与多元:2000-2010年代文艺创作中的特区身份探索(2000年-2014年)

进入21世纪,随着珠海经济特区建设的深入推进和城市功能的不断完善,文艺创作也呈现出更为多元和深化的趋势。这一时期的作品不再满足于简单地记录特区成就,而是开始深入探索珠海的城市特质和文化身份,在形式和内容上都进行了大胆创新。

(一)报告文学对特区精神的深度挖掘

2000-2010年,珠海本土作家对特区历史的书写进入了更为系统和专业的阶段。曾平标作为这一领域的代表性人物,创作了多部反映珠海经济特区发展的报告文学,形成了独特的编年史写作模式。他的《门神》《决斗人生——走近珠海经济精英》《再出发——30年:珠海从历史走向未来》等作品,按时间脉络记录了珠海经济特区不同发展阶段的关键人物和重大事件。

报告文学在这一时期的创作呈现出两个新特点:一是题材从宏观叙事向微观视角拓展,更加关注普通建设者的个体经验;二是表现手法从单纯纪实向文学性增强的方向发展,注重叙事结构和语言艺术。这种变化反映了特区文学创作的成熟,也对应着受众文化需求的提升。

(二)当代艺术展览与城市文化品位提升

2000-2010年,珠海的艺术生态日趋活跃,各类展览和艺术活动为城市形象注入了现代气质。这些艺术展览的意义不仅在于丰富了市民文化生活,更重要的是提升了珠海的文化品位,使其逐渐摆脱“文化沙漠”的刻板印象。全国美术馆画家精品巡回展(2010)中,四位古元美术馆画家的作品在深圳关山月美术馆展出,涵盖油画、国画等,反映珠海本土水乡风情与特区艺术探索。这种跨区域的艺术交流,既展示了珠海艺术家的创作实力,也为城市形象增添了艺术之都的色彩。

值得注意的是,这一时期的艺术展览开始注重与珠海地方元素的结合。无论是抽象艺术还是传统书画,都尝试从特区经验和滨海环境中汲取灵感,形成独特的地域风格。这种在地化探索避免了当代艺术常有的同质化倾向,使珠海的艺术创作能够真正扎根于城市土壤,成为城市形象有机组成部分。

(三)航展主题创作与城市国际形象塑造

自1996年以来,珠海通过中国国际航空航天博览会这一国际性活动,极大地提升了城市知名度和国际形象。与此相呼应,文艺创作也出现了一批以航展为主题的作品,成为特区文化的新亮点。1996年首届中国航展期间,珠海作家丘树宏与作曲家陶景陶合作创作了主题歌《蓝天的盛会》,歌曲在航展前通过珠海广播电台和电视台播出,在开幕式上播放后“给航展增添了特别的亮色”。

这种将大型活动与文化创作相结合的模式,为后来珠海的文化发展战略提供了重要参考。从更宏观的视角看,航展文艺创作也代表了珠海城市形象传播的一个转折点——从被动记录转向主动塑造,从地方关注转向国际视野。

三、融合与创新:2015-2025年文艺创作中的湾区想象

2015年以来,随着粤港澳大湾区建设上升为国家战略,珠海的城市定位和文艺创作都进入了新阶段。这一时期的作品呈现出明显的跨界融合特征,既延续了特区叙事的传统,又积极回应湾区时代的新命题。文艺创作中的珠海形象逐渐从单一的经济特区城市向多元的湾区枢纽转变,文化表达也更加注重创新性和国际性。

(一)港珠澳大桥与重大工程题材的文艺升华

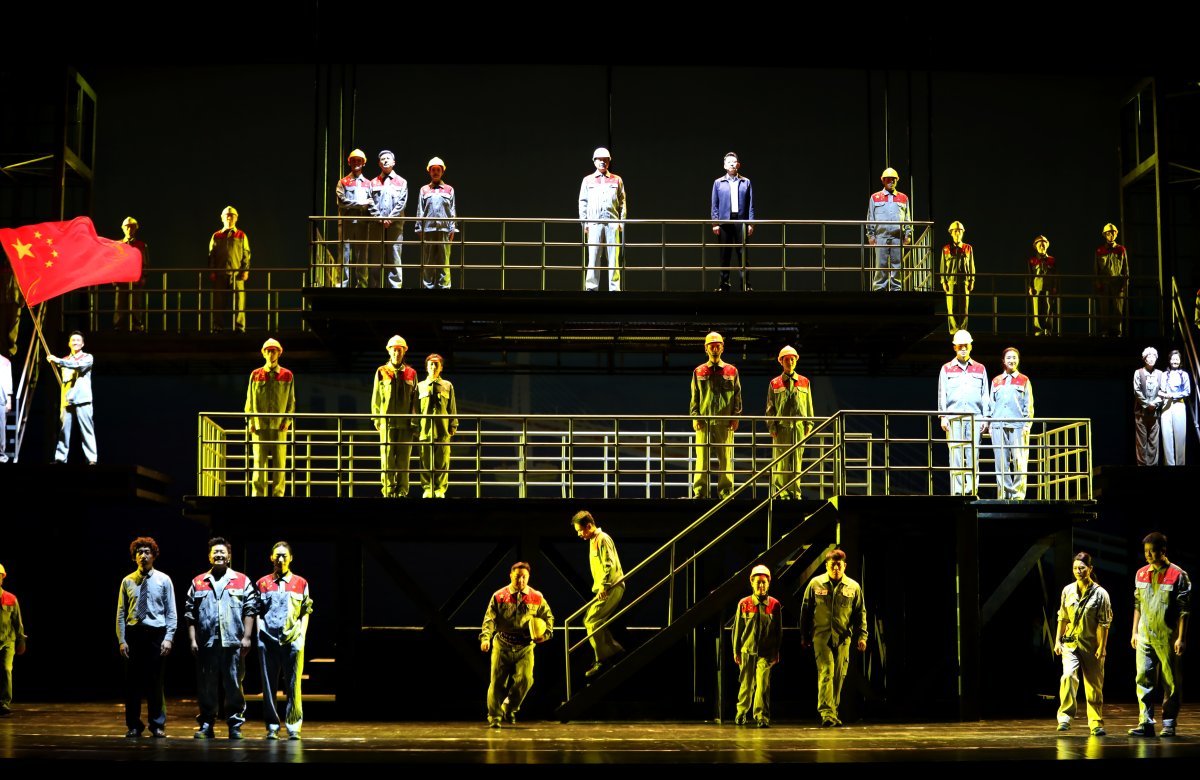

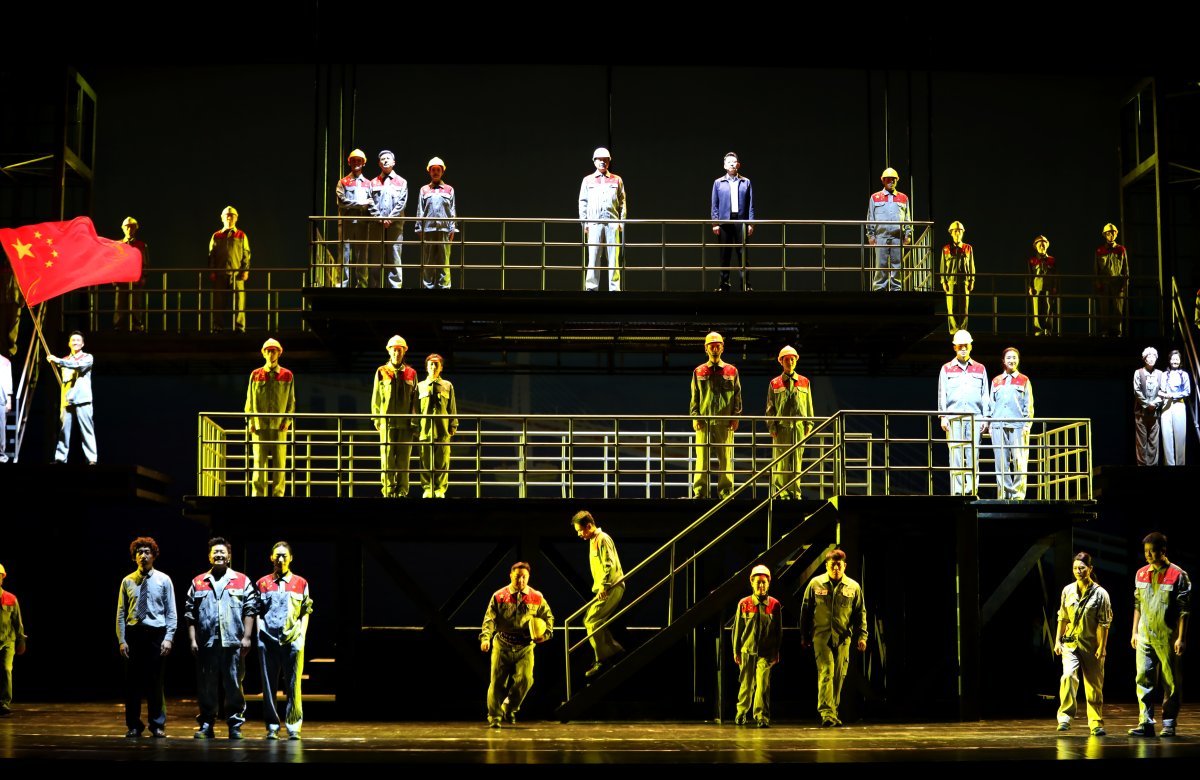

港珠澳大桥的建设和开通为珠海文艺创作提供了重要题材,产生了一批高质量作品,实现了从工程奇迹到文化符号的转化。珠海原创话剧《龙腾伶仃洋》是这一题材的代表作。该剧以港珠澳大桥建设为背景,通过“人工岛上的台风抢险、工程船上的困苦煎熬、大桥设计人员的坚守、沉管安装的一波三折、大桥海底隧道最终完美接合”等真实情节,讲述建桥人的感人故事。

《龙腾伶仃洋》作为一部现实主义话剧作品,将技术性很强的工程建设转化为富有戏剧张力和人性深度的舞台叙事,展现了“大国工匠”的精神力量和“一国两制”下的三地协作。导演李伯男和编剧王俭通过典型事件和人物塑造,使大桥这一物理连接升华为民族自信和文化认同的象征。

重大工程题材文艺创作的成功,体现了珠海文艺工作者的主题挖掘能力和艺术创新能力。他们将技术性、专业性很强的题材转化为大众能够理解和共鸣的艺术表达,既展示了特区建设的物质成就,也揭示了背后的精神价值。这种创作模式为其他城市处理类似题材提供了有益借鉴。

(二)“日月贝”:城市新地标的艺术诠释与文化赋能

2017年,珠海大剧院“日月贝”正式投入使用,这座独特建筑迅速成为珠海城市的新象征。其“一大一小”双贝造型既呼应了珠海“浪漫之城”的滨海特质,又以现代建筑语言诠释了“海洋文化”的城市基因。

日月贝的文化价值不仅在于建筑本身,更在于它作为文艺载体对城市形象的重塑。2019年,“浮光贝影”光影秀将渔女传说、港珠澳大桥建设等本土元素通过动态光影投射在贝壳建筑上,让静态建筑成为流动的城市史诗;2024年,“周末音乐秀”打破剧场边界,将高雅艺术带入公共空间,使地标真正“活”在市民生活中。

文艺创作也纷纷以日月贝为灵感,形成“地标催生创作、创作反哺地标”的良性循环。朱瑞盛的摄影作品《舞动珠海》中,舞者伸展的肢体与身后线条流畅的日月贝相得益彰;粤曲对唱《情牵日月贝》以细腻表达,将地标建筑与市民情感相连。

日月贝的成功证明:新地标的文化赋能,需要建筑美学与文艺创作的双向加持——建筑为文艺提供舞台,文艺为建筑注入灵魂,二者共同塑造城市的文化辨识度。

(三)艺术节的繁荣与文化高地的打造

近年来,珠海艺术节的持续举办和高质量艺术作品的集中涌现,使城市逐渐确立了湾区文化高地的地位。2024年举行的第四届珠海艺术节,在一个月的时间里推出了涵盖音乐、舞蹈、戏剧、美术、电影等多种艺术形式的近百场文化活动。中国歌剧舞剧院民族舞剧《李白》、江苏大剧院舞剧团民族舞剧《红楼梦》、江苏省苏州昆剧院青春版昆剧《牡丹亭》、英文原版音乐剧《猫》、法语原版音乐剧《巴黎圣母院》等国内外艺术精品汇聚珠海,本土原创作品与国家院团精品交相辉映。

与此同时,珠海本土艺术创作也呈现出多元繁荣的局面。除《龙腾伶仃洋》外,珠海近年来还推出了本土首部原创民族歌剧《侨批》、原创现代粤剧《唐涤生》、原创话剧《杨匏安》等作品。这些作品既坚持用文化和艺术讲述珠海故事、中国故事,又在表现形式上大胆创新,形成了独特的特区艺术风格。

四、文艺创作与城市形象建构的互动机制

通过对珠海45年文艺创作的系统梳理,我们可以提炼出文艺作品与城市形象建构之间的深层互动机制。文艺创作主要通过四种路径参与城市形象建构:记忆存档、意义赋予、情感联结和符号生产。这四种路径并非彼此孤立,而是在具体作品中相互交织,共同塑造城市的认知形象、情感形象和意蕴形象。

记忆存档功能在纪实性作品中表现最为明显。李伟坤的摄影作品记录了珠海城市变迁的细节,构成了视觉化的城市档案,不仅保存了城市外貌的变化,也留存了特定历史时期的社会氛围和生活状态。

意义赋予路径体现在文艺作品对城市特质的提炼和升华上。潘鹤创作珠海渔女雕塑时,不仅创造了一个视觉符号,还为这座城市赋予了浪漫气质和开拓精神。同样,话剧《龙腾伶仃洋》把技术挑战演绎为人性光辉的展现。这种意义赋予过程使城市的物质建设获得了文化深度和精神高度。

情感联结路径强调文艺作品在建立市民与城市之间的情感纽带方面的作用。“日月贝”等新地标的艺术诠释通过美学体验培育市民的城市自豪感。文艺作品培育的城市情感,是城市认同感和归属感的重要基础。

符号生产路径指文艺创作生成和传播城市符号的过程。从“珠海渔女”雕塑到“日月贝”建筑,从航展主题歌《蓝天的盛会》到以港珠澳大桥为题材的作品,珠海的文艺创作持续产出具有高度识别性的城市符号。这些符号通过重复传播和多元应用,逐渐沉淀为城市形象的核心元素。城市符号的积累和传承,实质上是城市文化资本的增值过程。

珠海45年文艺创作与城市形象演变的历程证明,文化不仅是城市发展的伴随物,更是引领和塑造发展的能动。从渔村到特区,再到湾区枢纽,珠海的城市转型每一步都有相应的文化表达和形象建构。面向未来,珠海文艺创作应继续坚持与城市发展同频共振,既扎根特区经验,又超越地域局限,在更广阔的文化视野中探索城市形象的新可能。

(作者单位:珠海市文学艺术界联合会)

珠海作为中国最早设立的经济特区之一,其文艺创作历程与城市发展轨迹紧密交织,共同塑造了这座滨海城市独特的文化品格。

通过系统梳理珠海45年文艺创作的发展脉络,深入分析不同历史阶段文艺作品如何反映并建构珠海的城市形象,我们发现珠海的文艺创作经历了从“渔村叙事”到“特区故事”,再到“湾区想象”的演变过程,这一过程既是对国家改革开放政策的艺术回应,也是城市自我认知不断深化的文化表达。

一、从渔村到特区:1980-1990年代文艺创作中的开拓者形象(1980年-1999年)

1980年代是珠海经济特区的初创期,也是城市形象建构的奠基阶段。这一时期的文艺创作以纪实性表达为主导,通过文学、摄影、雕塑等多种艺术形式,记录了珠海从传统渔村向现代化特区转型的历史进程。这些作品不仅具有珍贵的史料价值,更塑造了珠海作为改革开放“试验田”和“排头兵”的开拓者形象。

(一)渔女传说的现代创造与地标雕塑的文化象征

珠海城市形象建构中最为成功的案例莫过于珠海渔女雕塑的创作及其配套传说的生成。1982年,由著名雕塑家潘鹤创作的珠海渔女雕像正式落成于香炉湾畔。

值得注意的是,渔女形象的创造并非简单的艺术行为,而是一场精心策划的城市文化工程。潘鹤曾明确提出“先有雕塑后有城市,先有雕塑后有传说”的理念,通过塑造渔女与珠海小伙的爱情故事,赋予这座新兴城市浪漫的文化底色。这种主动建构城市传说的做法,反映了特区建设者在文化层面的创新思维。

渔女形象的创造过程还体现了特区文化的一个重要特征——传统的现代转化。渔女虽然取材于珠江三角洲的渔家女形象,但其艺术表现和精神内涵已经完全现代化,成为改革开放精神的视觉化身。这种将地方传统元素与现代城市精神相结合的做法,为珠海城市形象的塑造提供了成功范例。

(二)纪实文学与摄影中的特区创业叙事

1980-1990年代的珠海文艺创作中还涌现了大量纪实性作品,它们以更为直接的方式记录了特区建设的艰辛历程和建设者的精神风貌。报告文学《中国窗》(1990)是这一类型的典型代表,记录了珠海经济特区建设初期的创业历程,聚焦典型人物及典型企业,展现珠海作为“技术、管理、知识、对外政策窗口”的成就。

纪实摄影在这一时期也发挥了重要的历史存档功能。李伟坤从1986年开始系统拍摄珠海的城市变迁和百姓生活,留下了《修缮珠海渔女雕像》(1990)《湾仔花农乘船去澳门卖花》(1996)等珍贵影像。这些作品以平实而深刻的视角,捕捉了特区日常生活中的历史性瞬间,构成了珠海城市记忆的视觉档案。

这一时期的纪实文艺创作形成了鲜明的叙事模式:以普通建设者为主角,以艰苦奋斗为主题,以经济成就为高潮。这种叙事不仅塑造了珠海“开拓者”的城市形象,也为特区精神提供了具体化、人格化的表达方式。

(三)早期影视取景与城市形象的外部凝视

1990年代末,珠海开始成为影视作品的重要取景地,这为城市形象传播提供了新的渠道。1999年,周星驰电影《少林足球》在珠海狮山街道的夏美路取景,拍摄了热闹的市井场面。影片中出现的春芳理发店、甜在心馒头店等场景,成为珠海老城区记忆的文化符号。尽管当时珠海的城市形象在影视作品中尚处于被动呈现阶段,但这种外部凝视客观上扩大了城市的知名度,也为后来珠海发展影视文化产业积累了经验。

二、深化与多元:2000-2010年代文艺创作中的特区身份探索(2000年-2014年)

进入21世纪,随着珠海经济特区建设的深入推进和城市功能的不断完善,文艺创作也呈现出更为多元和深化的趋势。这一时期的作品不再满足于简单地记录特区成就,而是开始深入探索珠海的城市特质和文化身份,在形式和内容上都进行了大胆创新。

(一)报告文学对特区精神的深度挖掘

2000-2010年,珠海本土作家对特区历史的书写进入了更为系统和专业的阶段。曾平标作为这一领域的代表性人物,创作了多部反映珠海经济特区发展的报告文学,形成了独特的编年史写作模式。他的《门神》《决斗人生——走近珠海经济精英》《再出发——30年:珠海从历史走向未来》等作品,按时间脉络记录了珠海经济特区不同发展阶段的关键人物和重大事件。

报告文学在这一时期的创作呈现出两个新特点:一是题材从宏观叙事向微观视角拓展,更加关注普通建设者的个体经验;二是表现手法从单纯纪实向文学性增强的方向发展,注重叙事结构和语言艺术。这种变化反映了特区文学创作的成熟,也对应着受众文化需求的提升。

(二)当代艺术展览与城市文化品位提升

2000-2010年,珠海的艺术生态日趋活跃,各类展览和艺术活动为城市形象注入了现代气质。这些艺术展览的意义不仅在于丰富了市民文化生活,更重要的是提升了珠海的文化品位,使其逐渐摆脱“文化沙漠”的刻板印象。全国美术馆画家精品巡回展(2010)中,四位古元美术馆画家的作品在深圳关山月美术馆展出,涵盖油画、国画等,反映珠海本土水乡风情与特区艺术探索。这种跨区域的艺术交流,既展示了珠海艺术家的创作实力,也为城市形象增添了艺术之都的色彩。

值得注意的是,这一时期的艺术展览开始注重与珠海地方元素的结合。无论是抽象艺术还是传统书画,都尝试从特区经验和滨海环境中汲取灵感,形成独特的地域风格。这种在地化探索避免了当代艺术常有的同质化倾向,使珠海的艺术创作能够真正扎根于城市土壤,成为城市形象有机组成部分。

(三)航展主题创作与城市国际形象塑造

自1996年以来,珠海通过中国国际航空航天博览会这一国际性活动,极大地提升了城市知名度和国际形象。与此相呼应,文艺创作也出现了一批以航展为主题的作品,成为特区文化的新亮点。1996年首届中国航展期间,珠海作家丘树宏与作曲家陶景陶合作创作了主题歌《蓝天的盛会》,歌曲在航展前通过珠海广播电台和电视台播出,在开幕式上播放后“给航展增添了特别的亮色”。

这种将大型活动与文化创作相结合的模式,为后来珠海的文化发展战略提供了重要参考。从更宏观的视角看,航展文艺创作也代表了珠海城市形象传播的一个转折点——从被动记录转向主动塑造,从地方关注转向国际视野。

三、融合与创新:2015-2025年文艺创作中的湾区想象

2015年以来,随着粤港澳大湾区建设上升为国家战略,珠海的城市定位和文艺创作都进入了新阶段。这一时期的作品呈现出明显的跨界融合特征,既延续了特区叙事的传统,又积极回应湾区时代的新命题。文艺创作中的珠海形象逐渐从单一的经济特区城市向多元的湾区枢纽转变,文化表达也更加注重创新性和国际性。

(一)港珠澳大桥与重大工程题材的文艺升华

港珠澳大桥的建设和开通为珠海文艺创作提供了重要题材,产生了一批高质量作品,实现了从工程奇迹到文化符号的转化。珠海原创话剧《龙腾伶仃洋》是这一题材的代表作。该剧以港珠澳大桥建设为背景,通过“人工岛上的台风抢险、工程船上的困苦煎熬、大桥设计人员的坚守、沉管安装的一波三折、大桥海底隧道最终完美接合”等真实情节,讲述建桥人的感人故事。

《龙腾伶仃洋》作为一部现实主义话剧作品,将技术性很强的工程建设转化为富有戏剧张力和人性深度的舞台叙事,展现了“大国工匠”的精神力量和“一国两制”下的三地协作。导演李伯男和编剧王俭通过典型事件和人物塑造,使大桥这一物理连接升华为民族自信和文化认同的象征。

重大工程题材文艺创作的成功,体现了珠海文艺工作者的主题挖掘能力和艺术创新能力。他们将技术性、专业性很强的题材转化为大众能够理解和共鸣的艺术表达,既展示了特区建设的物质成就,也揭示了背后的精神价值。这种创作模式为其他城市处理类似题材提供了有益借鉴。

(二)“日月贝”:城市新地标的艺术诠释与文化赋能

2017年,珠海大剧院“日月贝”正式投入使用,这座独特建筑迅速成为珠海城市的新象征。其“一大一小”双贝造型既呼应了珠海“浪漫之城”的滨海特质,又以现代建筑语言诠释了“海洋文化”的城市基因。

日月贝的文化价值不仅在于建筑本身,更在于它作为文艺载体对城市形象的重塑。2019年,“浮光贝影”光影秀将渔女传说、港珠澳大桥建设等本土元素通过动态光影投射在贝壳建筑上,让静态建筑成为流动的城市史诗;2024年,“周末音乐秀”打破剧场边界,将高雅艺术带入公共空间,使地标真正“活”在市民生活中。

文艺创作也纷纷以日月贝为灵感,形成“地标催生创作、创作反哺地标”的良性循环。朱瑞盛的摄影作品《舞动珠海》中,舞者伸展的肢体与身后线条流畅的日月贝相得益彰;粤曲对唱《情牵日月贝》以细腻表达,将地标建筑与市民情感相连。

日月贝的成功证明:新地标的文化赋能,需要建筑美学与文艺创作的双向加持——建筑为文艺提供舞台,文艺为建筑注入灵魂,二者共同塑造城市的文化辨识度。

(三)艺术节的繁荣与文化高地的打造

近年来,珠海艺术节的持续举办和高质量艺术作品的集中涌现,使城市逐渐确立了湾区文化高地的地位。2024年举行的第四届珠海艺术节,在一个月的时间里推出了涵盖音乐、舞蹈、戏剧、美术、电影等多种艺术形式的近百场文化活动。中国歌剧舞剧院民族舞剧《李白》、江苏大剧院舞剧团民族舞剧《红楼梦》、江苏省苏州昆剧院青春版昆剧《牡丹亭》、英文原版音乐剧《猫》、法语原版音乐剧《巴黎圣母院》等国内外艺术精品汇聚珠海,本土原创作品与国家院团精品交相辉映。

与此同时,珠海本土艺术创作也呈现出多元繁荣的局面。除《龙腾伶仃洋》外,珠海近年来还推出了本土首部原创民族歌剧《侨批》、原创现代粤剧《唐涤生》、原创话剧《杨匏安》等作品。这些作品既坚持用文化和艺术讲述珠海故事、中国故事,又在表现形式上大胆创新,形成了独特的特区艺术风格。

四、文艺创作与城市形象建构的互动机制

通过对珠海45年文艺创作的系统梳理,我们可以提炼出文艺作品与城市形象建构之间的深层互动机制。文艺创作主要通过四种路径参与城市形象建构:记忆存档、意义赋予、情感联结和符号生产。这四种路径并非彼此孤立,而是在具体作品中相互交织,共同塑造城市的认知形象、情感形象和意蕴形象。

记忆存档功能在纪实性作品中表现最为明显。李伟坤的摄影作品记录了珠海城市变迁的细节,构成了视觉化的城市档案,不仅保存了城市外貌的变化,也留存了特定历史时期的社会氛围和生活状态。

意义赋予路径体现在文艺作品对城市特质的提炼和升华上。潘鹤创作珠海渔女雕塑时,不仅创造了一个视觉符号,还为这座城市赋予了浪漫气质和开拓精神。同样,话剧《龙腾伶仃洋》把技术挑战演绎为人性光辉的展现。这种意义赋予过程使城市的物质建设获得了文化深度和精神高度。

情感联结路径强调文艺作品在建立市民与城市之间的情感纽带方面的作用。“日月贝”等新地标的艺术诠释通过美学体验培育市民的城市自豪感。文艺作品培育的城市情感,是城市认同感和归属感的重要基础。

符号生产路径指文艺创作生成和传播城市符号的过程。从“珠海渔女”雕塑到“日月贝”建筑,从航展主题歌《蓝天的盛会》到以港珠澳大桥为题材的作品,珠海的文艺创作持续产出具有高度识别性的城市符号。这些符号通过重复传播和多元应用,逐渐沉淀为城市形象的核心元素。城市符号的积累和传承,实质上是城市文化资本的增值过程。

珠海45年文艺创作与城市形象演变的历程证明,文化不仅是城市发展的伴随物,更是引领和塑造发展的能动。从渔村到特区,再到湾区枢纽,珠海的城市转型每一步都有相应的文化表达和形象建构。面向未来,珠海文艺创作应继续坚持与城市发展同频共振,既扎根特区经验,又超越地域局限,在更广阔的文化视野中探索城市形象的新可能。

(作者单位:珠海市文学艺术界联合会)

-我已经到底线啦-

暂时没有评论