陈子怡

2025-09-19 02:05

陈子怡

2025-09-19 02:05

横琴岛的名字从何而来?这个充满诗意的地名背后,藏着关于仙女的浪漫传说,在横琴红旗村文化广场上,一块长达54米的汉白玉壁雕将这个传说娓娓道来,它不仅成为了承载横琴人文情怀的艺术载体,同时也记录着一段筚路蓝缕的建设往事。

时光回溯到1997年仲夏,一场特别的慰问演出正在筹备中。时任横琴经济开发区宣教办主任的黄伟林忙前忙后,为演出做最后准备。在简陋的篮球场舞台上,艺术家们与钢八连战士合唱《十五的月亮》,压轴表演的小品也博得满堂彩。欢笑声中,一位艺术家指着凹凸不平的水泥地板打趣道:“大伙儿瞅瞅,这里还真的特别,高低起伏错落有致的舞台让我开眼了。”说罢,引来观众一片笑声。

说者无意,听者有心。一旁的黄伟林如坐针毡,笑不出来,他觉得整个横琴没有一个像样的文化场所,深感愧对横琴父老。此后,黄伟林和宣教办的同事达成共识,决定以最快的速度建造展现横琴风采的文化广场,填补本土综合性文化活动场地的空白。

历经一年多的建设打磨,坐落在“相思瀑布”一带的横琴文化广场(现称“红旗村文化广场”)正式亮相。文化广场设计以“琴”为主线,包含多功能大型圆形舞台、健身区以及承载了横琴传说的大型汉白玉壁雕。

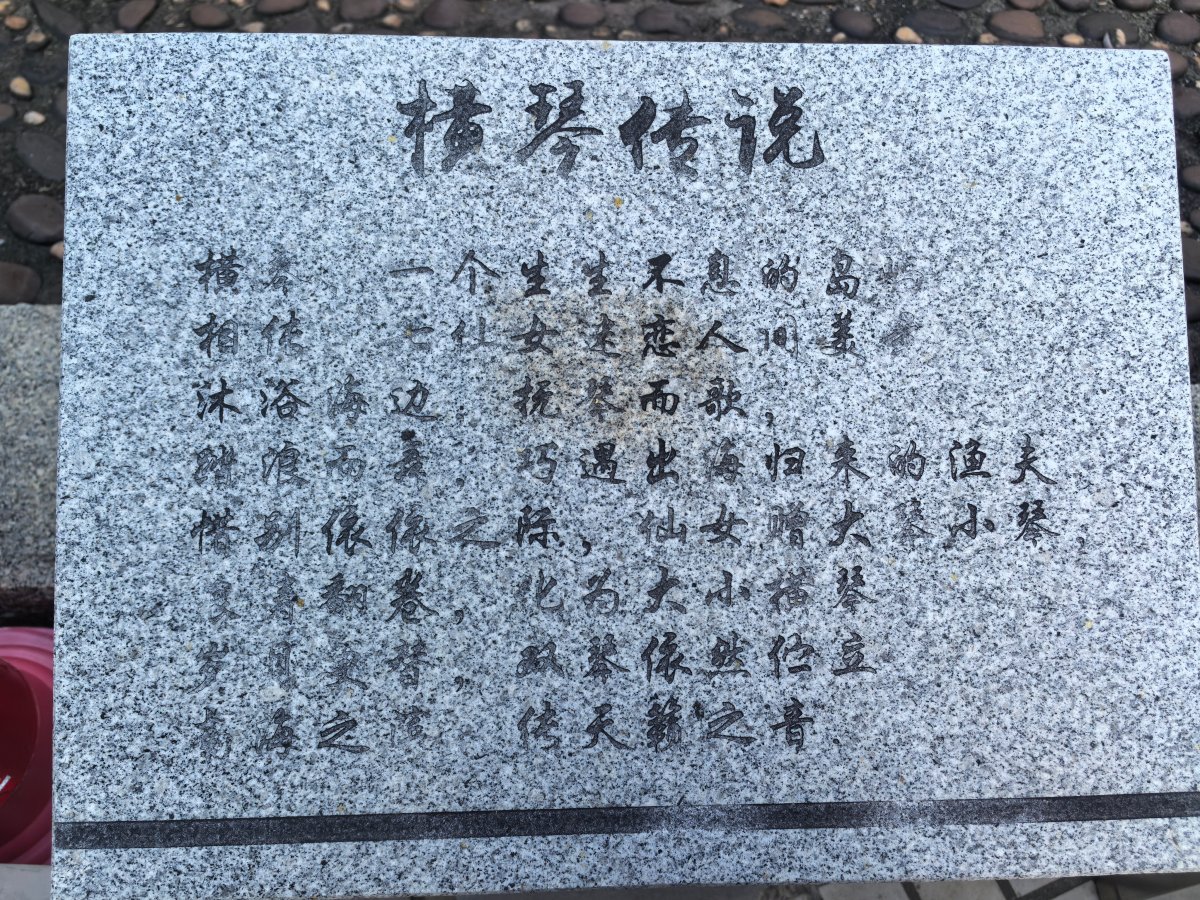

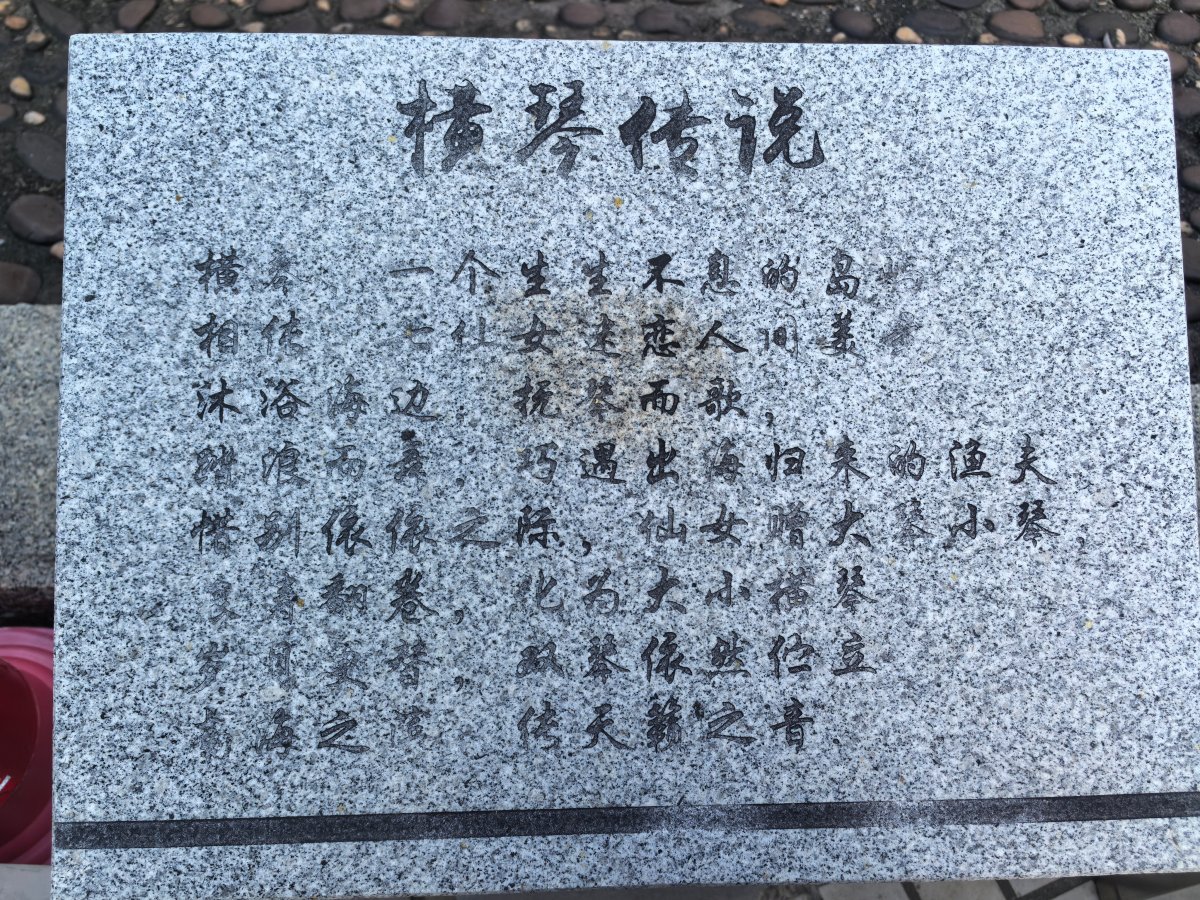

这块长54米、高5米的壁雕上,镌刻着横琴岛的传说:“横琴,生生不息的岛屿。相传,七仙女迷恋人间美景,沐浴海边,拨琴而歌,踏浪而舞,巧遇出海归来的渔夫;惜别依依,仙女赠大琴小琴;浪涛翻卷,化为大小横琴。岁月更替,双琴依然伫立南海之滨,传天籁之音。”这段文字出自珠海市香洲区文联副主席唐晓虹之手,她在2006年应横琴文化站邀请,以诗意的笔触为这个古老传说注入了新的生命力。

唐晓虹表示,和大多数人一样,读到“横琴”会联想到两把一大一小的古琴在水中漂浮的样子:“当时,横琴文化站的工作人员和我讲到横琴名字的来历,又通过查资料,也知道了在宋元时期横琴被称为‘仙女澳’‘横琴山’,但尚未形成统一名称。明代至近代:南北两岛因北岛较小、南岛山形更似琴体,分别称小横琴、大横琴,1986年合并后统称横琴岛。”

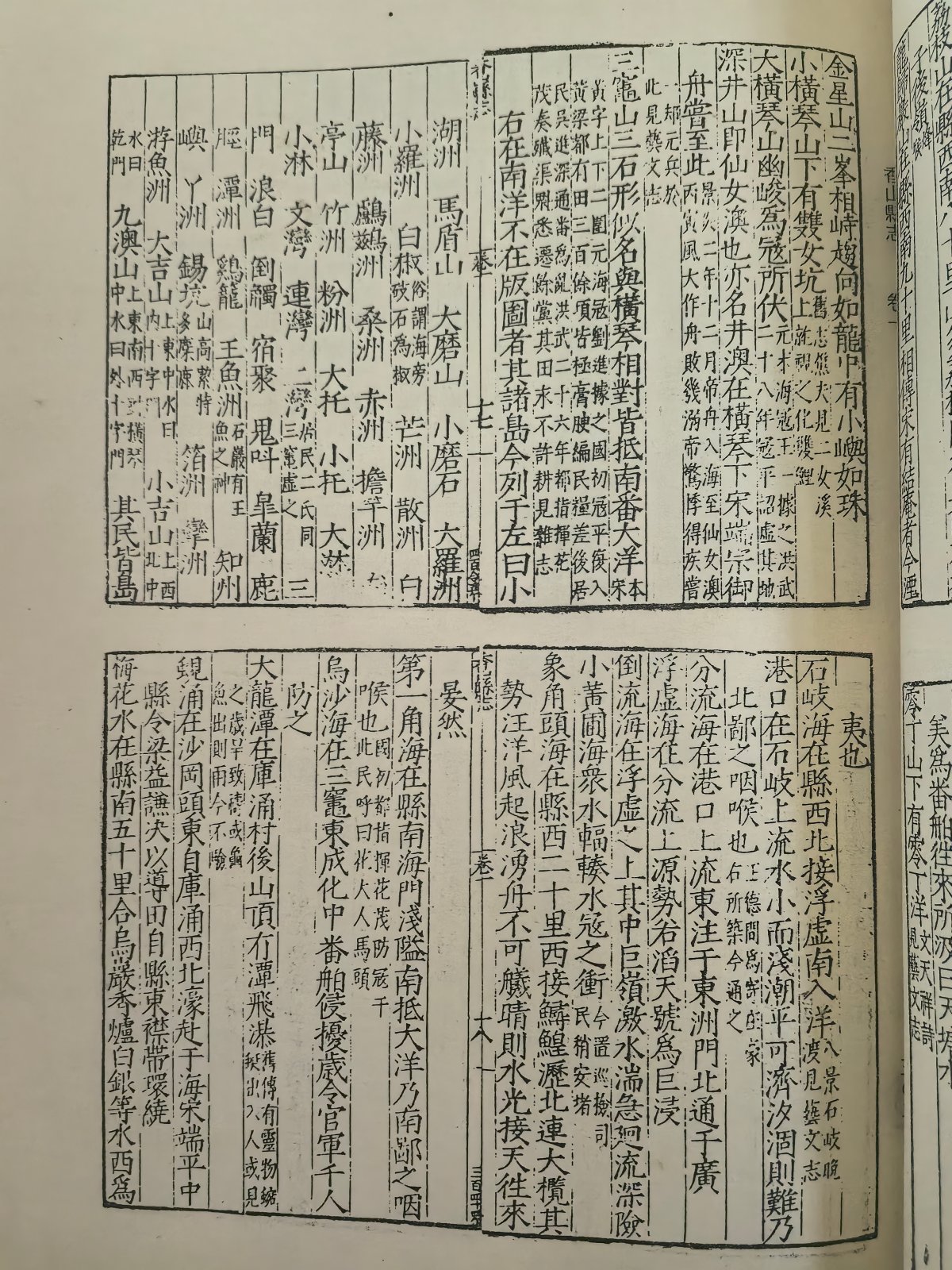

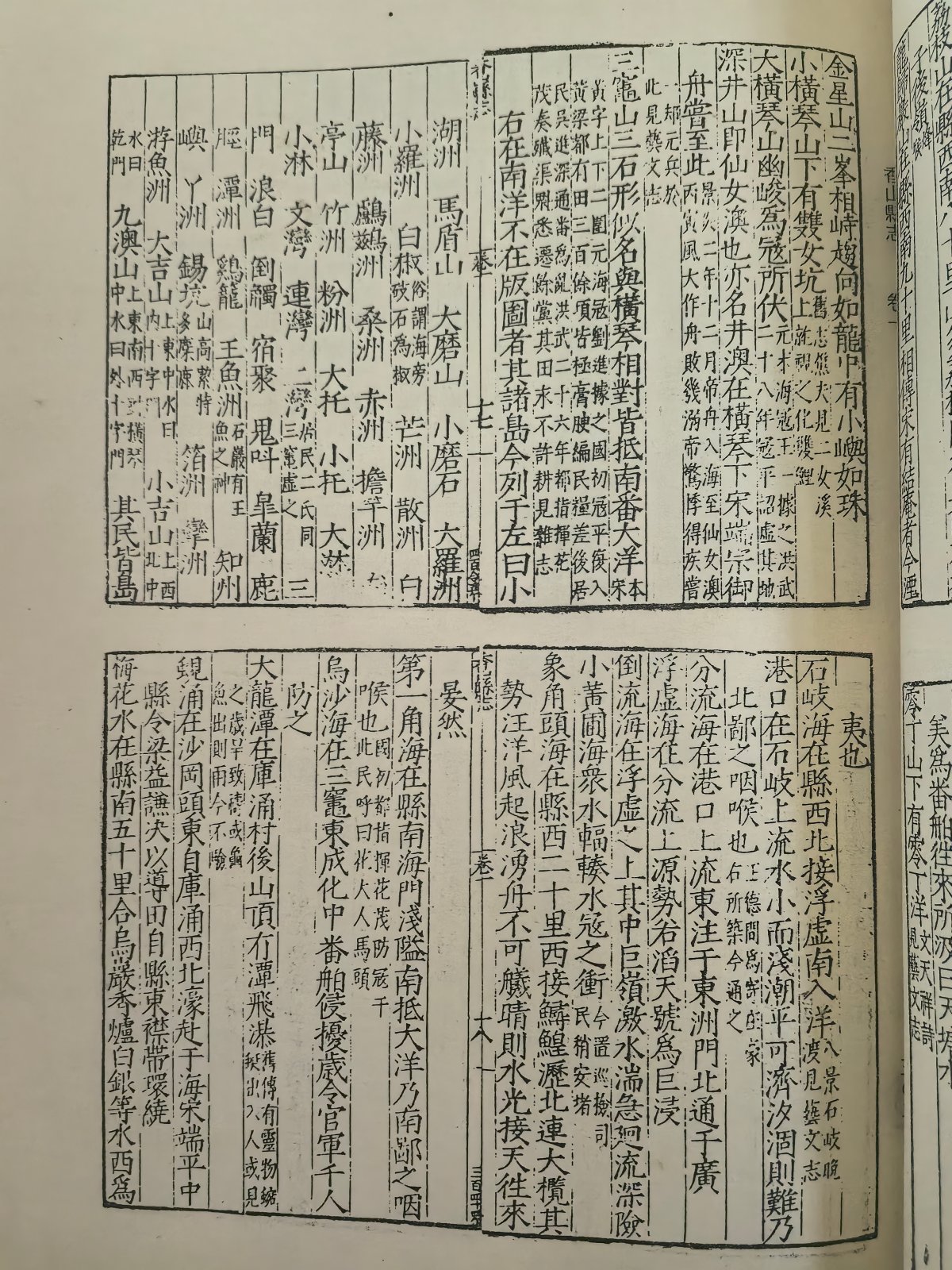

其实,关于横琴仙女的传说由来已久。明嘉靖年间的《香山县志》就有详细记载:“小横琴山下有双女坑。旧志,樵夫见二女溪,上就视之,化双鲤。”另外还有:“陈仁娇者,汉廷尉临之后也……餐丹霞,饮玉液,至八月十五之夜,忽有飞仙数百从空招之……相与飞至深井。须臾凌空而去,石上留有履痕焉,人称其地为仙女澳。”

黄伟林表示,《珠海特区报》1994年1月17日刊载的《横琴,从临界点起飞(电视专题片解说词)》,有另一个版本的横琴传说:“传说,远古的时候,这里土地肥沃,物产丰富,充满生机,可是有一天突然海水泛滥,一片汪洋,生命危难。这时,一个仙女自天而降,把怀抱的一把琴扔了下来,海水迅速退去。形成一个琴状岛屿,人们重获安宁……这就是位于珠海南端的横琴岛。”

在确定浮雕文字内容时,黄伟林和文化部门的同事反复斟酌。他们认为,现有的传说版本在表述上、意境上不尽如人意,决定以“仙气”为核心重新提炼,力求更浪漫、更传神、易流传。于是就有了上文记述的唐晓虹版本。

漫步今日的红旗村,德政街尽头的彩虹阶梯旁,汉白玉浮雕在一侧静静矗立。它留给后人仙女赠琴的传说,让横琴有了浪漫的色彩。仙女赠琴的故事不仅是地理名称的注解,更寄托着人们对这片土地的美好想象,当海风拂过浮雕,仿佛还能听见那穿越时空的天籁琴音。正如唐晓虹所说:“给地理样貌和古琴近似的岛屿附加人文内涵,再没有比这更美好的事情了。”

横琴岛的名字从何而来?这个充满诗意的地名背后,藏着关于仙女的浪漫传说,在横琴红旗村文化广场上,一块长达54米的汉白玉壁雕将这个传说娓娓道来,它不仅成为了承载横琴人文情怀的艺术载体,同时也记录着一段筚路蓝缕的建设往事。

时光回溯到1997年仲夏,一场特别的慰问演出正在筹备中。时任横琴经济开发区宣教办主任的黄伟林忙前忙后,为演出做最后准备。在简陋的篮球场舞台上,艺术家们与钢八连战士合唱《十五的月亮》,压轴表演的小品也博得满堂彩。欢笑声中,一位艺术家指着凹凸不平的水泥地板打趣道:“大伙儿瞅瞅,这里还真的特别,高低起伏错落有致的舞台让我开眼了。”说罢,引来观众一片笑声。

说者无意,听者有心。一旁的黄伟林如坐针毡,笑不出来,他觉得整个横琴没有一个像样的文化场所,深感愧对横琴父老。此后,黄伟林和宣教办的同事达成共识,决定以最快的速度建造展现横琴风采的文化广场,填补本土综合性文化活动场地的空白。

历经一年多的建设打磨,坐落在“相思瀑布”一带的横琴文化广场(现称“红旗村文化广场”)正式亮相。文化广场设计以“琴”为主线,包含多功能大型圆形舞台、健身区以及承载了横琴传说的大型汉白玉壁雕。

这块长54米、高5米的壁雕上,镌刻着横琴岛的传说:“横琴,生生不息的岛屿。相传,七仙女迷恋人间美景,沐浴海边,拨琴而歌,踏浪而舞,巧遇出海归来的渔夫;惜别依依,仙女赠大琴小琴;浪涛翻卷,化为大小横琴。岁月更替,双琴依然伫立南海之滨,传天籁之音。”这段文字出自珠海市香洲区文联副主席唐晓虹之手,她在2006年应横琴文化站邀请,以诗意的笔触为这个古老传说注入了新的生命力。

唐晓虹表示,和大多数人一样,读到“横琴”会联想到两把一大一小的古琴在水中漂浮的样子:“当时,横琴文化站的工作人员和我讲到横琴名字的来历,又通过查资料,也知道了在宋元时期横琴被称为‘仙女澳’‘横琴山’,但尚未形成统一名称。明代至近代:南北两岛因北岛较小、南岛山形更似琴体,分别称小横琴、大横琴,1986年合并后统称横琴岛。”

其实,关于横琴仙女的传说由来已久。明嘉靖年间的《香山县志》就有详细记载:“小横琴山下有双女坑。旧志,樵夫见二女溪,上就视之,化双鲤。”另外还有:“陈仁娇者,汉廷尉临之后也……餐丹霞,饮玉液,至八月十五之夜,忽有飞仙数百从空招之……相与飞至深井。须臾凌空而去,石上留有履痕焉,人称其地为仙女澳。”

黄伟林表示,《珠海特区报》1994年1月17日刊载的《横琴,从临界点起飞(电视专题片解说词)》,有另一个版本的横琴传说:“传说,远古的时候,这里土地肥沃,物产丰富,充满生机,可是有一天突然海水泛滥,一片汪洋,生命危难。这时,一个仙女自天而降,把怀抱的一把琴扔了下来,海水迅速退去。形成一个琴状岛屿,人们重获安宁……这就是位于珠海南端的横琴岛。”

在确定浮雕文字内容时,黄伟林和文化部门的同事反复斟酌。他们认为,现有的传说版本在表述上、意境上不尽如人意,决定以“仙气”为核心重新提炼,力求更浪漫、更传神、易流传。于是就有了上文记述的唐晓虹版本。

漫步今日的红旗村,德政街尽头的彩虹阶梯旁,汉白玉浮雕在一侧静静矗立。它留给后人仙女赠琴的传说,让横琴有了浪漫的色彩。仙女赠琴的故事不仅是地理名称的注解,更寄托着人们对这片土地的美好想象,当海风拂过浮雕,仿佛还能听见那穿越时空的天籁琴音。正如唐晓虹所说:“给地理样貌和古琴近似的岛屿附加人文内涵,再没有比这更美好的事情了。”

-我已经到底线啦-

暂时没有评论