朱先进

2025-09-20 02:33

朱先进

2025-09-20 02:33

昨晚打开《古文观止》,翻到范仲淹的《严先生祠堂记》,读到“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长”时,倏地想到了小学、初中、高中时教过我语文的几位先生。

第一位是小学的袁老师。四十多岁,个子高挑,身材微胖,脸上隐隐约约有一些麻子。她是插队到我们村的城里人,丈夫是大学生,据说是教高中的老师。袁老师教我们一年级,很细心,一点儿也不凶。我们背地里总是偷偷地叫她“袁麻子”,好多时候,我们童言无忌地叫着,其实与她的距离并不远,我想她一定是听到了的。不过,袁老师从不生气。

当时的办学条件不好,坐在教室里,往往是外面下大雨,里面下小雨;一到雨天,课桌左挪右移,就是为了避开漏雨。有一次,我挤在角落,就是避不开,只好冒雨写作业。袁老师见了,赶快拿来她的油纸伞,撑开替我遮雨。几乎一整节课,她就这样撑着伞。搞得我很不好意思,那节课,我的字写得特别好。

一年级下学期的最后一个月,袁老师生病了,没来学校,换了一个小姐姐为我们上课(是学校“戴帽初中”的女学生)。我们好不容易盼到上二年级,终于又见到袁老师,大家脸上都绽放着笑容。奇怪的是,再也没有同学叫他“袁麻子”了,而是恭恭敬敬地叫“袁老师”。袁老师对学习抓得很紧,只要没有完成当天的学习任务,她就会先让我们背《明日歌》,再留堂。若学生家远的,她还会塞点小零食让其带回家。

我记得,我留过几次堂,但为时很短。回家时,在土路上会边跑边扯着嗓子喊:“明日复明日,明日何其多,我生待明日,万事成陀螺(蹉跎)……”

第二位是初中时的陈老师。陈老师当时三十多岁,妥妥的帅哥一枚,而且写得一手宋体字,据说以前还做过赤脚医生。教课时激情澎湃,语言生动,表情丰富,学识渊博。有一次,陈老师外出学习了一个多月,再次返校见到我们时很激动,谈了很多在外学习的收获。他说学到了一种“蒙太奇”的写作方法,尤其是“特写镜头”的写作法。也许是被陈老师唾沫四溅的激情感染,我居然把“蒙太奇”和“特写镜头”记得特深。

后来在一次作文中,我尝试着用到了。

那是写晨读的一个场景。我们学校里有几个大池塘,塘坝上种了很多柳树,因时间颇长,粗壮茂盛,柳条依依,像挂了长长的一道门帘子。晨读时,学生可以去那里自由朗读。我在习作中写道:“晨风吹拂,在依依的柳条中,微微露出一张嘴,一张一翕,一翕一张,发出琅琅的读书声……”

过了几天,陈老师拎着一叠作文本来讲评,对我大加夸赞。什么“拍案叫绝”“要修改后拿去发表”之类的话,搅得我心里乐开了花!我感觉到同学们不时投来羡慕的目光。

正因陈老师的鼓励,我更加喜欢写作文了。

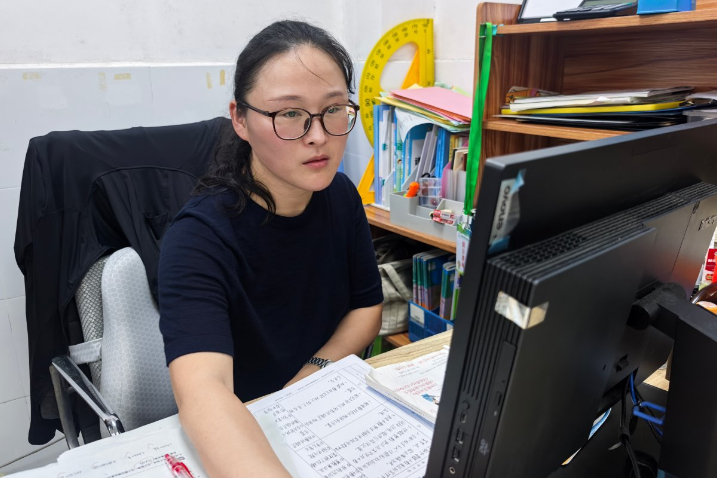

几十年后,我把这个经历讲给我的学生听,竟然也有让我“拍案叫绝”的文章。上届初三的一个同学,写跑步——“体育中考的那一刻,鲜红的跑道上,两只白色的球鞋,一上一下,一下一上,急速交替,奋力奔向终点……”这或许就是一种传承吧。

第三位是高中的李老师。他是位老先生,高一教了我一年。班上的学生坐得满满的,李老师年纪大了,有学生悄悄进出教室,常常也顾及不到。但是,每节语文课,他都工工整整板书,娓娓道来,毫不敷衍。

印象最深的是——讲评学生的作文。他批阅学生习作,一边批注,一边写到自己的讲义上。每次讲评,他都是捧着厚厚的一叠稿纸在那里点评。有时,他那老花镜都滑落到鼻尖上了,颇有点像叶圣陶先生写的《多收了三五斗》中的米行账房先生。

记得我的一篇习作《除夕》,受到李老师的表扬——“除夕的第一声鞭炮响,就像莱克星顿打响了美国独立战争的第一枪。”他说这句比喻很大气,能学科融通,文史本就不分嘛。(那时还没有“跨学科学习”的说法。)这又给我学习写作添了一盆旺火。

教师节到来之际,忽然想起我的这几位先生,心里暖暖的。先生们的风范,永远值得我学习。更希望,我在我的学生心中亦复如是。

昨晚打开《古文观止》,翻到范仲淹的《严先生祠堂记》,读到“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长”时,倏地想到了小学、初中、高中时教过我语文的几位先生。

第一位是小学的袁老师。四十多岁,个子高挑,身材微胖,脸上隐隐约约有一些麻子。她是插队到我们村的城里人,丈夫是大学生,据说是教高中的老师。袁老师教我们一年级,很细心,一点儿也不凶。我们背地里总是偷偷地叫她“袁麻子”,好多时候,我们童言无忌地叫着,其实与她的距离并不远,我想她一定是听到了的。不过,袁老师从不生气。

当时的办学条件不好,坐在教室里,往往是外面下大雨,里面下小雨;一到雨天,课桌左挪右移,就是为了避开漏雨。有一次,我挤在角落,就是避不开,只好冒雨写作业。袁老师见了,赶快拿来她的油纸伞,撑开替我遮雨。几乎一整节课,她就这样撑着伞。搞得我很不好意思,那节课,我的字写得特别好。

一年级下学期的最后一个月,袁老师生病了,没来学校,换了一个小姐姐为我们上课(是学校“戴帽初中”的女学生)。我们好不容易盼到上二年级,终于又见到袁老师,大家脸上都绽放着笑容。奇怪的是,再也没有同学叫他“袁麻子”了,而是恭恭敬敬地叫“袁老师”。袁老师对学习抓得很紧,只要没有完成当天的学习任务,她就会先让我们背《明日歌》,再留堂。若学生家远的,她还会塞点小零食让其带回家。

我记得,我留过几次堂,但为时很短。回家时,在土路上会边跑边扯着嗓子喊:“明日复明日,明日何其多,我生待明日,万事成陀螺(蹉跎)……”

第二位是初中时的陈老师。陈老师当时三十多岁,妥妥的帅哥一枚,而且写得一手宋体字,据说以前还做过赤脚医生。教课时激情澎湃,语言生动,表情丰富,学识渊博。有一次,陈老师外出学习了一个多月,再次返校见到我们时很激动,谈了很多在外学习的收获。他说学到了一种“蒙太奇”的写作方法,尤其是“特写镜头”的写作法。也许是被陈老师唾沫四溅的激情感染,我居然把“蒙太奇”和“特写镜头”记得特深。

后来在一次作文中,我尝试着用到了。

那是写晨读的一个场景。我们学校里有几个大池塘,塘坝上种了很多柳树,因时间颇长,粗壮茂盛,柳条依依,像挂了长长的一道门帘子。晨读时,学生可以去那里自由朗读。我在习作中写道:“晨风吹拂,在依依的柳条中,微微露出一张嘴,一张一翕,一翕一张,发出琅琅的读书声……”

过了几天,陈老师拎着一叠作文本来讲评,对我大加夸赞。什么“拍案叫绝”“要修改后拿去发表”之类的话,搅得我心里乐开了花!我感觉到同学们不时投来羡慕的目光。

正因陈老师的鼓励,我更加喜欢写作文了。

几十年后,我把这个经历讲给我的学生听,竟然也有让我“拍案叫绝”的文章。上届初三的一个同学,写跑步——“体育中考的那一刻,鲜红的跑道上,两只白色的球鞋,一上一下,一下一上,急速交替,奋力奔向终点……”这或许就是一种传承吧。

第三位是高中的李老师。他是位老先生,高一教了我一年。班上的学生坐得满满的,李老师年纪大了,有学生悄悄进出教室,常常也顾及不到。但是,每节语文课,他都工工整整板书,娓娓道来,毫不敷衍。

印象最深的是——讲评学生的作文。他批阅学生习作,一边批注,一边写到自己的讲义上。每次讲评,他都是捧着厚厚的一叠稿纸在那里点评。有时,他那老花镜都滑落到鼻尖上了,颇有点像叶圣陶先生写的《多收了三五斗》中的米行账房先生。

记得我的一篇习作《除夕》,受到李老师的表扬——“除夕的第一声鞭炮响,就像莱克星顿打响了美国独立战争的第一枪。”他说这句比喻很大气,能学科融通,文史本就不分嘛。(那时还没有“跨学科学习”的说法。)这又给我学习写作添了一盆旺火。

教师节到来之际,忽然想起我的这几位先生,心里暖暖的。先生们的风范,永远值得我学习。更希望,我在我的学生心中亦复如是。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论