姚芳

2025-10-10 22:26

姚芳

2025-10-10 22:26

“做家务好认真!感谢。”一条好评,从金湾区三灶镇海澄村发出,收到好评的并非某家专业的家政公司,而是三灶镇残疾人社区康园中心海澄服务点(以下简称“海澄康园中心”)的残疾人学员。从接受技能培训到主动上门服务,三灶这支特殊的服务队,正以小小的清洁工具为支点,“撬”开融入社会的大门,“闯”出一条充满尊严的成长之路。

从家政服务起步,在实践中找回自信

10月9日,海澄康园中心里,社工关伟霞正在整理上个月残疾人学员们的成长资料。

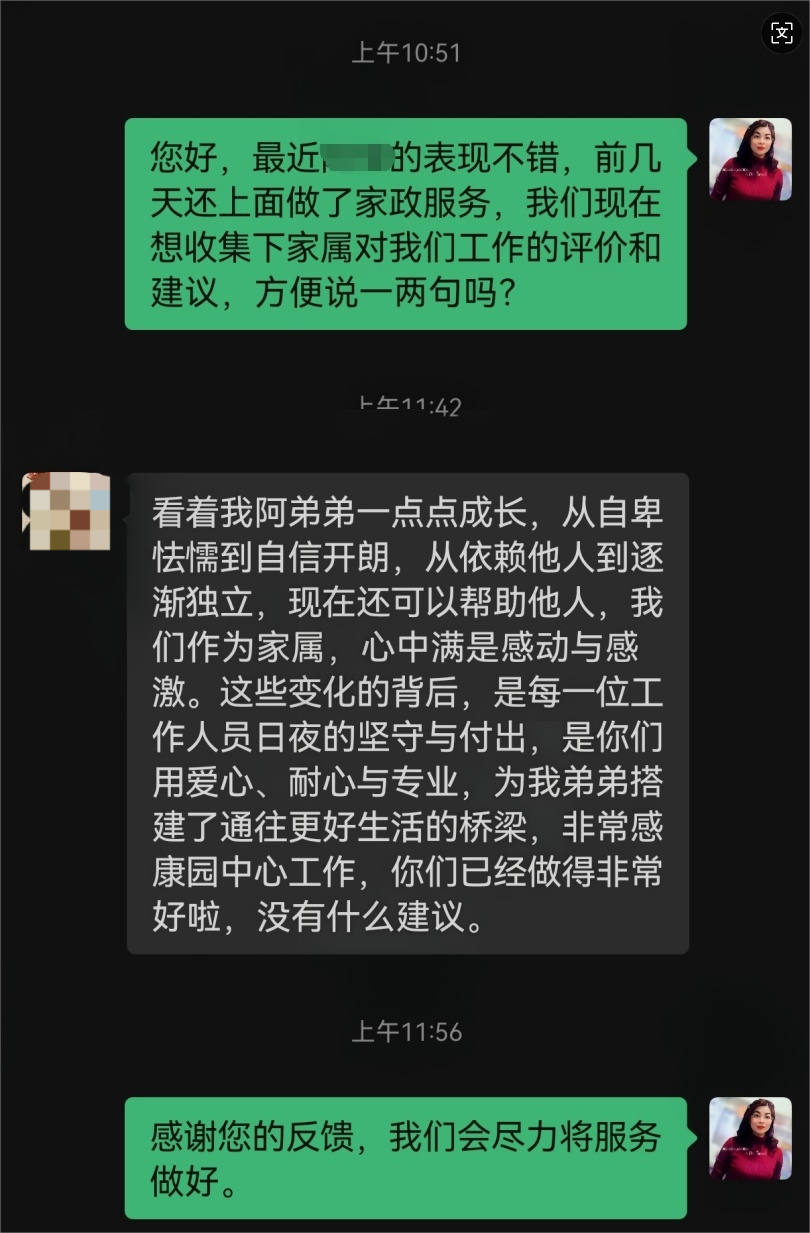

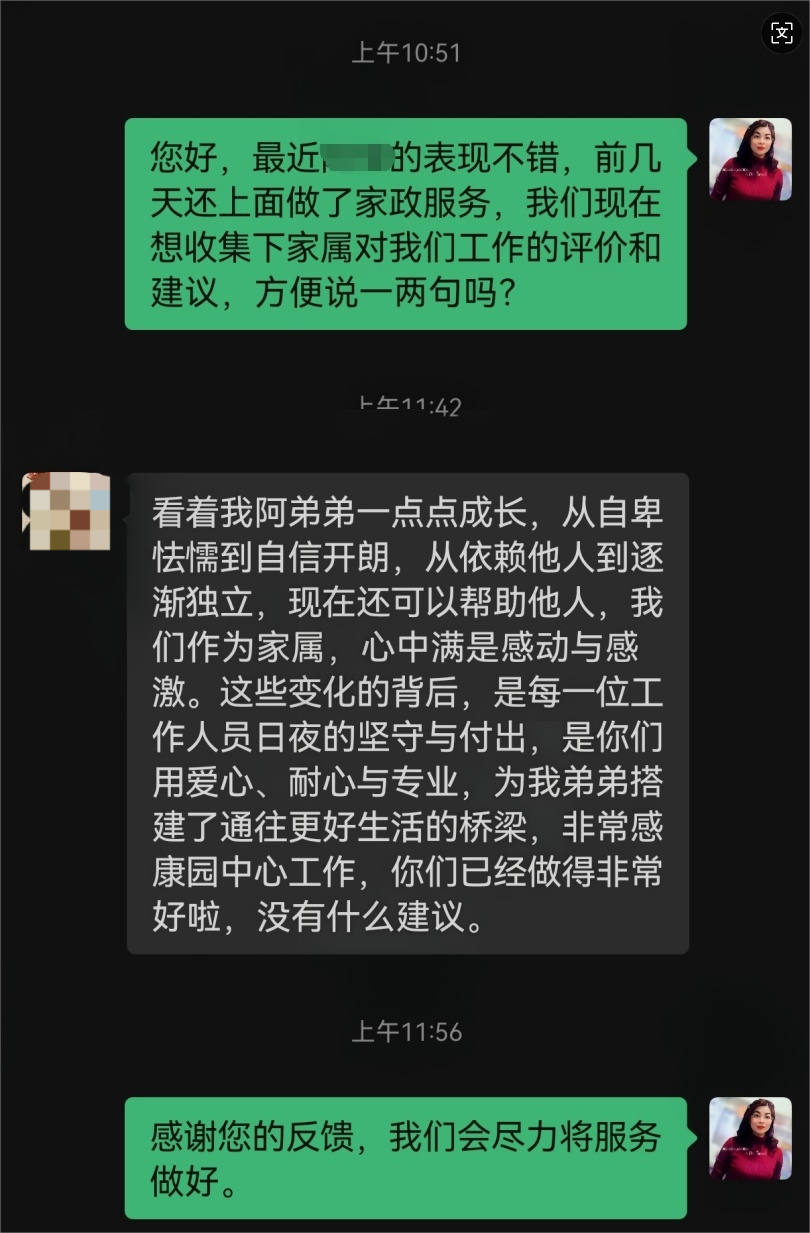

一份家属回访记录中,有这样一段话:“看着我弟弟一点点成长,从自卑怯懦到自信开朗,从依赖他人到逐渐独立,现在还可以帮助他人,我们作为家属,心中满是感动与感激。”

原来,今年9月,康园学员曾带着清洁工具走进村民家中,开展“赋能成长,暖心服务”上门家政行动,为海澄村的村民进行家政保洁服务。

服务内容是扫地、拖地、擦家具、清洁卫生间等简单的项目,回报收入不是很高,但学员们凭借自己的努力,得到了村民“满意”的好评。

这样的服务,不仅是帮助村民解决实际困难,更是残疾人融入社会的“实践课堂”。

一人带一群,社工的坚守与奔走

海澄康园中心社工关伟霞,是学员们口中的“关姐”。多年来,她坚持带领学员学习艾灸、竹编等实用技能,还经常走村串巷,主动联系村民,寻找家政服务机会。

“哪怕只能挣到一点点收入,对他们来说都是巨大的鼓励。”关伟霞翻看着手机里的照片,里面有不少村民对学员开展家政服务后的好评,这也是对她最大的欣慰。

关伟霞深知,残疾学员需要的不仅是技能,更是被看见、被认可的机会。为此,她让学员们从在海澄康园中心做家政练习,慢慢地到转向社会服务,不仅组织学员为本村村民服务,还曾带队去隔壁镇传授竹编技艺,让学员在更广阔的舞台上展现能力。

学员的转变:从沉默到绽放

学员小爱(化名)刚来海澄康园中心时,很少说话,总是一个人待在角落。通过参加家政培训、上门服务,她逐渐变得开朗起来。“现在做家务特别认真,情绪也稳定多了。”家属欣慰地表示。

小爱的变化,是海澄康园中心众多学员的缩影。目前,康园中心目前共有10名学员,这里通过“助人自助”的服务理念,教授学员要自强、自立、自信,向阳生活着,在各类社会爱心公益团体的关心帮助下,为学员们开启了技能培训,让他们逐渐掌握一门手艺,例如:学竹草编织、挑拣咖啡豆、艾灸理疗、家政服务……如今,已有不少人靠自己的手艺,慢慢实现融入社会。

海澄康园中心还有一支“自强编织队”,原本只是想通过非遗文化来吸引学员学习竹草编织,以此锻炼动手能力和专注力。经过多年的磨炼,“自强编织队”的成员编织手艺越发成熟,现在成为小学的编织制作导师,定期前往校园参加第二课堂,进行三灶竹草编织的讲解和手工指导。在航展期间,他们还曾在太空中心对面摆起摊,展示出自己的编织作品,开展爱心义卖活动。

多年下来,海澄康园中心不仅是残疾学员学习技能、康复身心的家园,更是他们走向社会、实现自我价值的重要起点。

政策托底,社会共助,残疾人有路可走

近年来,国家持续加大对残疾人就业扶持和社会融入的保障力度。《“十四五”残疾人保障和发展规划》明确提出,要推动残疾人托养服务与社区融合就业相结合,支持残疾人通过辅助性就业、社区服务等多种形式实现社会参与。

海澄康园中心的实践,正是基层对政策的生动回应。通过“培训+实践+回访”的模式,中心搭建起从康复到就业的桥梁,让残疾学员在服务他人中实现自我价值,也让社区因他们的参与而更加温暖。

据了解,自2023年起,三灶镇聚焦拓宽残疾人就业渠道,大力推动残疾人职业技能培训工作,组织并推荐8名残疾人参加陶艺制作及家政服务员(整理收纳)职业技能培训班,加快提升残疾人职业技能水平,切实加强培训和促就业、稳就业的衔接。同时,依托金湾区残联创立残疾人就业创业培训基地,推荐4名有就业能力的残疾人到社会岗位实习,其中有1名学员成功就业,为残疾人提供优质就业机会,助力残疾人实现自我价值。

2025年至今,全镇已组织并推荐5名残疾人参加市残联组织短视频制作提高培训班,推荐15名残疾人参加烘焙培训班等一系列帮扶举措,进一步拓展残疾人就业渠道。

海澄康园中心将继续开展家政、编织、理疗等服务项目,并拓展更多社区合作机会。关伟霞说:“我们要让学员知道,他们有能力、有价值,社会需要他们。”

一条从康园中心出发的路,三灶镇正越走越宽。在这条路上,残疾学员不再是被照顾的对象,而是服务的提供者、价值的创造者,是社会大家庭中有尊严、有温度的一员。

“做家务好认真!感谢。”一条好评,从金湾区三灶镇海澄村发出,收到好评的并非某家专业的家政公司,而是三灶镇残疾人社区康园中心海澄服务点(以下简称“海澄康园中心”)的残疾人学员。从接受技能培训到主动上门服务,三灶这支特殊的服务队,正以小小的清洁工具为支点,“撬”开融入社会的大门,“闯”出一条充满尊严的成长之路。

从家政服务起步,在实践中找回自信

10月9日,海澄康园中心里,社工关伟霞正在整理上个月残疾人学员们的成长资料。

一份家属回访记录中,有这样一段话:“看着我弟弟一点点成长,从自卑怯懦到自信开朗,从依赖他人到逐渐独立,现在还可以帮助他人,我们作为家属,心中满是感动与感激。”

原来,今年9月,康园学员曾带着清洁工具走进村民家中,开展“赋能成长,暖心服务”上门家政行动,为海澄村的村民进行家政保洁服务。

服务内容是扫地、拖地、擦家具、清洁卫生间等简单的项目,回报收入不是很高,但学员们凭借自己的努力,得到了村民“满意”的好评。

这样的服务,不仅是帮助村民解决实际困难,更是残疾人融入社会的“实践课堂”。

一人带一群,社工的坚守与奔走

海澄康园中心社工关伟霞,是学员们口中的“关姐”。多年来,她坚持带领学员学习艾灸、竹编等实用技能,还经常走村串巷,主动联系村民,寻找家政服务机会。

“哪怕只能挣到一点点收入,对他们来说都是巨大的鼓励。”关伟霞翻看着手机里的照片,里面有不少村民对学员开展家政服务后的好评,这也是对她最大的欣慰。

关伟霞深知,残疾学员需要的不仅是技能,更是被看见、被认可的机会。为此,她让学员们从在海澄康园中心做家政练习,慢慢地到转向社会服务,不仅组织学员为本村村民服务,还曾带队去隔壁镇传授竹编技艺,让学员在更广阔的舞台上展现能力。

学员的转变:从沉默到绽放

学员小爱(化名)刚来海澄康园中心时,很少说话,总是一个人待在角落。通过参加家政培训、上门服务,她逐渐变得开朗起来。“现在做家务特别认真,情绪也稳定多了。”家属欣慰地表示。

小爱的变化,是海澄康园中心众多学员的缩影。目前,康园中心目前共有10名学员,这里通过“助人自助”的服务理念,教授学员要自强、自立、自信,向阳生活着,在各类社会爱心公益团体的关心帮助下,为学员们开启了技能培训,让他们逐渐掌握一门手艺,例如:学竹草编织、挑拣咖啡豆、艾灸理疗、家政服务……如今,已有不少人靠自己的手艺,慢慢实现融入社会。

海澄康园中心还有一支“自强编织队”,原本只是想通过非遗文化来吸引学员学习竹草编织,以此锻炼动手能力和专注力。经过多年的磨炼,“自强编织队”的成员编织手艺越发成熟,现在成为小学的编织制作导师,定期前往校园参加第二课堂,进行三灶竹草编织的讲解和手工指导。在航展期间,他们还曾在太空中心对面摆起摊,展示出自己的编织作品,开展爱心义卖活动。

多年下来,海澄康园中心不仅是残疾学员学习技能、康复身心的家园,更是他们走向社会、实现自我价值的重要起点。

政策托底,社会共助,残疾人有路可走

近年来,国家持续加大对残疾人就业扶持和社会融入的保障力度。《“十四五”残疾人保障和发展规划》明确提出,要推动残疾人托养服务与社区融合就业相结合,支持残疾人通过辅助性就业、社区服务等多种形式实现社会参与。

海澄康园中心的实践,正是基层对政策的生动回应。通过“培训+实践+回访”的模式,中心搭建起从康复到就业的桥梁,让残疾学员在服务他人中实现自我价值,也让社区因他们的参与而更加温暖。

据了解,自2023年起,三灶镇聚焦拓宽残疾人就业渠道,大力推动残疾人职业技能培训工作,组织并推荐8名残疾人参加陶艺制作及家政服务员(整理收纳)职业技能培训班,加快提升残疾人职业技能水平,切实加强培训和促就业、稳就业的衔接。同时,依托金湾区残联创立残疾人就业创业培训基地,推荐4名有就业能力的残疾人到社会岗位实习,其中有1名学员成功就业,为残疾人提供优质就业机会,助力残疾人实现自我价值。

2025年至今,全镇已组织并推荐5名残疾人参加市残联组织短视频制作提高培训班,推荐15名残疾人参加烘焙培训班等一系列帮扶举措,进一步拓展残疾人就业渠道。

海澄康园中心将继续开展家政、编织、理疗等服务项目,并拓展更多社区合作机会。关伟霞说:“我们要让学员知道,他们有能力、有价值,社会需要他们。”

一条从康园中心出发的路,三灶镇正越走越宽。在这条路上,残疾学员不再是被照顾的对象,而是服务的提供者、价值的创造者,是社会大家庭中有尊严、有温度的一员。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论