张伟宁 余沁霖 邝一哲

2025-10-16 02:07

张伟宁 余沁霖 邝一哲

2025-10-16 02:07

金秋十月,南海之滨汇聚教育创新之光。10月15日,第七届中国教育创新成果公益博览会新闻发布会在北京师范大学珠海校区举行。

北京师范大学党委常委、常务副校长王守军,北京师范大学党委常委、副校长、珠海校区管委会主任孙红培,新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民政府党组成员、副市长李国莲,广东省珠海市人民政府副秘书长林日团,北京师范大学校长助理、基础教育发展管理部部长张朱博,北京师范大学教授、中国教育与社会发展研究院(国家高端智库)首席专家申继亮等领导嘉宾与媒体界、教育界代表共同点亮第七届教博会倒计时灯柱,发布大会年度主题,正式开启展会报名通道。发布会通过网络平台同步直播。

十年砥砺

教育强国使命在肩

2014年9月,习近平总书记在北京师范大学考察时强调,“两个一百年”奋斗目标的实现、中华民族伟大复兴中国梦的实现,归根到底靠人才、靠教育。这一重要论断为新时代中国教育改革发展指明了前进方向。

为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,2015年,由北京师范大学主办的首届教博会应运而生。十年来,教博会始终坚持“以应用为导向、以公益为底色、以创新为内核”的办会理念,累计展示国内外优秀教育创新成果近万项,吸引超百万观众与专业参与者,成为极具影响力的全国性教育盛会,也成为中国教育创新走向世界的重要窗口。

发布会上,王守军从四个方面系统阐述了教博会十年发展的重要意义:服务教育强国建设,打造教育创新的“风向标”和“策源地”;服务教育高质量发展,打造教育资源的“聚宝盆”和教育优质均衡发展的“连心桥”;服务教师队伍建设,打造弘扬教育家精神的教师成长“大课堂”和“加油站”;服务教育协同创新生态建设,打造中国教育对外开放的“闪亮名片”和“金字招牌”。

规模空前

创新画卷徐徐展开

“建设教育强国,是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。”当前,我国正处在加快建设教育强国的关键时期。中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》,为新时代教育发展擘画了宏伟蓝图。

第七届教博会以“汇聚·共享·创新——推动教育创新发展,服务教育强国建设”为主题,将于11月15日至17日在珠海国际会展中心举办。

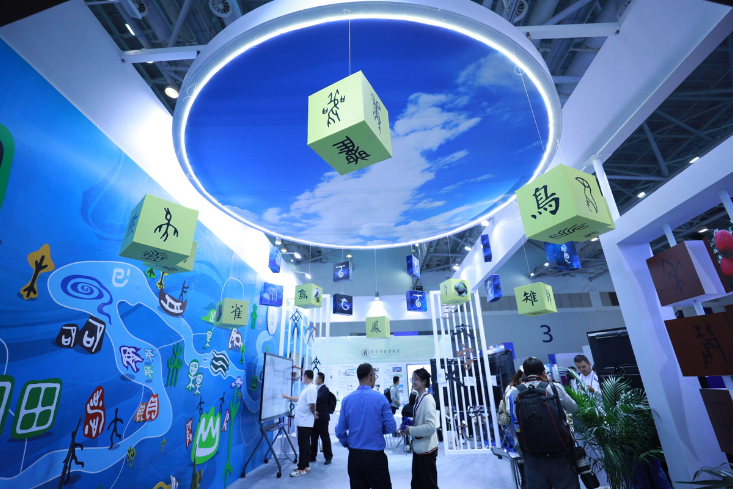

据了解,本届教博会展览面积突破3万平方米,近2000家单位参展,将举办论坛50余场、工作坊超千场,全方位展现中国教育创新的蓬勃力量。聚焦中小学科学教育提质增效、创新人才的发现与培养、新时代立德树人与思政教育一体化创新、粤港澳大湾区教育协同发展创新、教育优质均衡发展与学校特色办学、核心素养导向的课程教学改革、高素质专业化教师队伍建设、人工智能助力教育变革八大领域,涵盖五大板块,即综合展、专题展、区域成果展、高校成果展及系列论坛、工作坊、路演活动的配套活动,通过多层次、多维度的展示与活动,为教育创新搭建更广阔的平台。

王守军介绍,本届教博会将进一步完善“展”“论”结合的展示体系。区域成果展吸引了历届最多的省市级教育部门参与,全景式呈现我国近两年的教育创新成果;专题展聚焦人工智能、科学教育、校家社共育等行业热点,特邀教育AI、机器人、航空航天等领域的代表性企业参展;高校成果展汇聚72所高校,众多顶尖理工科院校的加入,充分体现了教育与科技的深度融合;联合中国教育学会召开首届中小学科学教育大会,首次在教博会面向数百名教育局长举办高端论坛,首次开展科创路演活动。

“教育强国建设是一项系统工程,需要聚众智、汇合力;教育创新的星辰大海,需要众人划桨、齐心破浪。教博会作为重要纽带,将持续完善多方合作、共同参与的长效机制,深化协同创新、生态营造的社会氛围。”王守军表示。

校地携手

共创教育未来

林日团在致辞中表示,珠海市委、市政府始终牢记“为党育人、为国育才”的初心使命,扎实推进科教兴国战略在珠海落地见效。珠海与北京师范大学的全面合作,已成为新时代产教融合、校地协同的典范。

自2018年教博会落户珠海以来,这一盛会已发展成为国内规模最大、影响力最广的教育创新平台。作为粤港澳大湾区的“桥头堡”,珠海独特的区位优势为教博会构建“内外联动、东西互济”的创新生态提供了有利条件。在这里,既能看到乡村教育的扎实探索,也能领略港澳地区的先进模式;既能感受“人工智能+教育”的技术浪潮,也能见证“一带一路”教育合作的丰硕成果。

林日团表示,珠海市将全力以赴做好服务保障工作,以此为契机深化校地协同,加强跨区域教育合作,吸引更多优质教育资源汇聚珠海,打造教育高质量发展的区域范例。

思想引领

启迪教育智慧

作为国内唯一由高校主办、指向教育内涵发展、全面服务我国教育实践、倡导公益精神的教育盛会,教博会的十年深耕,是中国教育改革实践的生动缩影。它的成长,得益于社会各界的同心同行,使其从一颗种子蔚然成林,成为推动教育交流与创新的重要纽带。

在主题发言环节,申继亮以“在碰撞中创新发展”为题进行发言。他指出,在深化基础教育综合改革的过程中,需着力形成立德树人长效机制,聚焦学生成长质量,关注数字环境下育人方式变革,尤其是人工智能快速发展,在赋能教育的同时也带来了巨大挑战,重塑着基础教育新生态。他表示,教博会为解决这些教育实践问题搭建了更为广阔的交流平台,广大教育人在教博会中相互学习借鉴,感受传统与现代的碰撞、理论与实践的碰撞、管理与学术的碰撞,在碰撞中凝聚智慧、协同攻关、创新发展,共同助力教育强国建设。

李国莲以亲身经历深情回顾了与教博会共同成长的历程。从一线教师到地方教育管理者,她亲历了教博会作为教育创新“风向标”和教师发展“助推器”的独特价值。克拉玛依市连续四届全程参与,在历届教博会上实现了从学习者到贡献者的转变。“教博会为我们打开了一扇窗,让我们看到了中国教育改革创新最波澜壮阔的风景。每一次参会,都是一次思想的洗礼、精神的对话和智慧的充电。”李国莲强调,这座因石油闻名的城市始终将教育作为转型发展的核心动力,持续深化教育改革,她期待在第七届教博会上既分享边疆教育创新经验,更汲取全国智慧,为推动中国教育现代化贡献更多力量。

四大亮点

开启教育新篇章

第七届教博会在传承往届优势的基础上,聚焦国家战略需求、强化互动参与、构建持续平台、深化协同创新,进一步汇聚教育创新智慧、促进优质成果转化落地,呈现四大亮点。

更聚焦——从“大而全”迈向“专而精”

紧扣国家政策与时代需求,本届教博会聚焦“双减”背景下的科学教育“加法”、人工智能赋能教学、创新型人才培养三大核心议题。两大品牌论坛备受瞩目:与中国教育学会联合举办的首届“中小学科学教育大会”,搭建全国性的科学教育资源共享与交流平台;在全国具有高知名度和影响力的“教育局长论坛”本次移师珠海,汇聚400余位教育局长,分享地方教育改革创新经验,共商教育改革发展大计。

更互动——从“观看观摩”走向“共建共创”

突破传统单向展示模式,本届教博会推动全方位双向互动。《中国教师》杂志首次推出教博会专刊征稿,组委会支持多省市举办专题论坛,扩大开放式论坛与工作坊规模。现场打造的教育嘉年华,融合机器人竞技、航空航天教育展品体验等互动环节,将使珠海成为独具魅力的“亲子教育游”目的地。

更持续——从“一时一地”延伸至“永不落幕”

教博会着力构建持续性创新平台,推动校园长论坛、科学教育大会等品牌活动常态化运营。通过“云上平台”持续开放精品资源,定期组织线上研讨、地方巡展与校园长沙龙,打造“永不落幕的教博会”。

更聚力——从“一校引领”拓展为“多方协同”

构建“政府+学校+企业+科研机构+社会组织+国际资源”的协同创新生态,深化跨界合作,整合优质资源,为教育创新项目提供全链条支持。通过高水平国际交流活动展示全球教育资源与创新实践,围绕“留学中国”品牌搭建合作平台,推动教育理念的国际交流与本土融合。

南海之滨,盛会启新。站在新十年的历史起点,教博会将继续汇聚众智、凝聚合力,为推动教育高质量发展、加快建设教育强国注入强劲动能,在中华民族伟大复兴的征程中谱写教育创新的时代华章!

教博会带来沉浸式教育体验

玩中学、学中创,开启多元智慧之旅

教博会作为国内具有广泛影响力的教育盛会,始终致力于推动教育创新成果的交流与推广。本届展会将围绕“教育创新与未来素养”主题,推出一系列内容丰富、形式多样的亲子互动活动,为广大家庭带来沉浸式、跨学科的教育体验。其中特别设置了多个互动体验区,聚焦中医药文化、科技融合、艺术传承、国际课程等领域,打造六大主题亲子工坊,让孩子在玩中学、在学中创。

中医药文化双模式体验将游戏与中医药知识巧妙结合,通过线下桌游任务与线上AI、VR技术,引导孩子认识药材、学习经方,甚至动手制药,在趣味互动中掌握传统保健技能。

中医药锦灰堆艺术工坊则将传统“锦灰堆”艺术与中医药文化跨界融合。孩子们可亲手绘制融合《本草纲目》残页与古药方的团扇、书签,在摹画与做旧的过程中,感受中华“残缺之美”的独特魅力。

“探秘·点亮长城”教育工坊以“纸电路”课程为核心,融合历史、科技与劳动教育,带领学生从文化解码到科技实践,亲手制作电路作品,完成从学习者到文化传播者的转变。

具身智能实验室引入人形机器人作为教学载体,结合人工智能与编程任务,激发学生的探索精神与团队协作能力,助力培养面向未来的创新人才。

国际融合创新课堂公开课则汇集世界顶尖教育资源,涵盖科学、生物、领导力、中华诗教、艺术美学等多个领域,让孩子在跨文化课堂中拓展视野,感受中外教育理念的碰撞与融合。

科学教育“大篷车”展区集中展示前沿科技成果与课程资源,观众可近距离了解太空种植、国防航空、实验教学等内容,体验“像科学家一样思考”的研究过程。

此次教博会不仅是教育成果的展示平台,更是家庭共育、亲子共学的实践场。通过互动式、项目化的学习设计,孩子们将在父母的陪伴下,收获知识、能力与情感的多重成长。11月,让我们相约珠海,共同见证教育创新的力量,点亮孩子未来的智慧之光。

封面图:朱习摄文字:张伟宁 余沁霖 邝一哲 图片:朱习 编辑:朱晓 责任编辑:李梅容

金秋十月,南海之滨汇聚教育创新之光。10月15日,第七届中国教育创新成果公益博览会新闻发布会在北京师范大学珠海校区举行。

北京师范大学党委常委、常务副校长王守军,北京师范大学党委常委、副校长、珠海校区管委会主任孙红培,新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民政府党组成员、副市长李国莲,广东省珠海市人民政府副秘书长林日团,北京师范大学校长助理、基础教育发展管理部部长张朱博,北京师范大学教授、中国教育与社会发展研究院(国家高端智库)首席专家申继亮等领导嘉宾与媒体界、教育界代表共同点亮第七届教博会倒计时灯柱,发布大会年度主题,正式开启展会报名通道。发布会通过网络平台同步直播。

十年砥砺

教育强国使命在肩

2014年9月,习近平总书记在北京师范大学考察时强调,“两个一百年”奋斗目标的实现、中华民族伟大复兴中国梦的实现,归根到底靠人才、靠教育。这一重要论断为新时代中国教育改革发展指明了前进方向。

为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,2015年,由北京师范大学主办的首届教博会应运而生。十年来,教博会始终坚持“以应用为导向、以公益为底色、以创新为内核”的办会理念,累计展示国内外优秀教育创新成果近万项,吸引超百万观众与专业参与者,成为极具影响力的全国性教育盛会,也成为中国教育创新走向世界的重要窗口。

发布会上,王守军从四个方面系统阐述了教博会十年发展的重要意义:服务教育强国建设,打造教育创新的“风向标”和“策源地”;服务教育高质量发展,打造教育资源的“聚宝盆”和教育优质均衡发展的“连心桥”;服务教师队伍建设,打造弘扬教育家精神的教师成长“大课堂”和“加油站”;服务教育协同创新生态建设,打造中国教育对外开放的“闪亮名片”和“金字招牌”。

规模空前

创新画卷徐徐展开

“建设教育强国,是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。”当前,我国正处在加快建设教育强国的关键时期。中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》,为新时代教育发展擘画了宏伟蓝图。

第七届教博会以“汇聚·共享·创新——推动教育创新发展,服务教育强国建设”为主题,将于11月15日至17日在珠海国际会展中心举办。

据了解,本届教博会展览面积突破3万平方米,近2000家单位参展,将举办论坛50余场、工作坊超千场,全方位展现中国教育创新的蓬勃力量。聚焦中小学科学教育提质增效、创新人才的发现与培养、新时代立德树人与思政教育一体化创新、粤港澳大湾区教育协同发展创新、教育优质均衡发展与学校特色办学、核心素养导向的课程教学改革、高素质专业化教师队伍建设、人工智能助力教育变革八大领域,涵盖五大板块,即综合展、专题展、区域成果展、高校成果展及系列论坛、工作坊、路演活动的配套活动,通过多层次、多维度的展示与活动,为教育创新搭建更广阔的平台。

王守军介绍,本届教博会将进一步完善“展”“论”结合的展示体系。区域成果展吸引了历届最多的省市级教育部门参与,全景式呈现我国近两年的教育创新成果;专题展聚焦人工智能、科学教育、校家社共育等行业热点,特邀教育AI、机器人、航空航天等领域的代表性企业参展;高校成果展汇聚72所高校,众多顶尖理工科院校的加入,充分体现了教育与科技的深度融合;联合中国教育学会召开首届中小学科学教育大会,首次在教博会面向数百名教育局长举办高端论坛,首次开展科创路演活动。

“教育强国建设是一项系统工程,需要聚众智、汇合力;教育创新的星辰大海,需要众人划桨、齐心破浪。教博会作为重要纽带,将持续完善多方合作、共同参与的长效机制,深化协同创新、生态营造的社会氛围。”王守军表示。

校地携手

共创教育未来

林日团在致辞中表示,珠海市委、市政府始终牢记“为党育人、为国育才”的初心使命,扎实推进科教兴国战略在珠海落地见效。珠海与北京师范大学的全面合作,已成为新时代产教融合、校地协同的典范。

自2018年教博会落户珠海以来,这一盛会已发展成为国内规模最大、影响力最广的教育创新平台。作为粤港澳大湾区的“桥头堡”,珠海独特的区位优势为教博会构建“内外联动、东西互济”的创新生态提供了有利条件。在这里,既能看到乡村教育的扎实探索,也能领略港澳地区的先进模式;既能感受“人工智能+教育”的技术浪潮,也能见证“一带一路”教育合作的丰硕成果。

林日团表示,珠海市将全力以赴做好服务保障工作,以此为契机深化校地协同,加强跨区域教育合作,吸引更多优质教育资源汇聚珠海,打造教育高质量发展的区域范例。

思想引领

启迪教育智慧

作为国内唯一由高校主办、指向教育内涵发展、全面服务我国教育实践、倡导公益精神的教育盛会,教博会的十年深耕,是中国教育改革实践的生动缩影。它的成长,得益于社会各界的同心同行,使其从一颗种子蔚然成林,成为推动教育交流与创新的重要纽带。

在主题发言环节,申继亮以“在碰撞中创新发展”为题进行发言。他指出,在深化基础教育综合改革的过程中,需着力形成立德树人长效机制,聚焦学生成长质量,关注数字环境下育人方式变革,尤其是人工智能快速发展,在赋能教育的同时也带来了巨大挑战,重塑着基础教育新生态。他表示,教博会为解决这些教育实践问题搭建了更为广阔的交流平台,广大教育人在教博会中相互学习借鉴,感受传统与现代的碰撞、理论与实践的碰撞、管理与学术的碰撞,在碰撞中凝聚智慧、协同攻关、创新发展,共同助力教育强国建设。

李国莲以亲身经历深情回顾了与教博会共同成长的历程。从一线教师到地方教育管理者,她亲历了教博会作为教育创新“风向标”和教师发展“助推器”的独特价值。克拉玛依市连续四届全程参与,在历届教博会上实现了从学习者到贡献者的转变。“教博会为我们打开了一扇窗,让我们看到了中国教育改革创新最波澜壮阔的风景。每一次参会,都是一次思想的洗礼、精神的对话和智慧的充电。”李国莲强调,这座因石油闻名的城市始终将教育作为转型发展的核心动力,持续深化教育改革,她期待在第七届教博会上既分享边疆教育创新经验,更汲取全国智慧,为推动中国教育现代化贡献更多力量。

四大亮点

开启教育新篇章

第七届教博会在传承往届优势的基础上,聚焦国家战略需求、强化互动参与、构建持续平台、深化协同创新,进一步汇聚教育创新智慧、促进优质成果转化落地,呈现四大亮点。

更聚焦——从“大而全”迈向“专而精”

紧扣国家政策与时代需求,本届教博会聚焦“双减”背景下的科学教育“加法”、人工智能赋能教学、创新型人才培养三大核心议题。两大品牌论坛备受瞩目:与中国教育学会联合举办的首届“中小学科学教育大会”,搭建全国性的科学教育资源共享与交流平台;在全国具有高知名度和影响力的“教育局长论坛”本次移师珠海,汇聚400余位教育局长,分享地方教育改革创新经验,共商教育改革发展大计。

更互动——从“观看观摩”走向“共建共创”

突破传统单向展示模式,本届教博会推动全方位双向互动。《中国教师》杂志首次推出教博会专刊征稿,组委会支持多省市举办专题论坛,扩大开放式论坛与工作坊规模。现场打造的教育嘉年华,融合机器人竞技、航空航天教育展品体验等互动环节,将使珠海成为独具魅力的“亲子教育游”目的地。

更持续——从“一时一地”延伸至“永不落幕”

教博会着力构建持续性创新平台,推动校园长论坛、科学教育大会等品牌活动常态化运营。通过“云上平台”持续开放精品资源,定期组织线上研讨、地方巡展与校园长沙龙,打造“永不落幕的教博会”。

更聚力——从“一校引领”拓展为“多方协同”

构建“政府+学校+企业+科研机构+社会组织+国际资源”的协同创新生态,深化跨界合作,整合优质资源,为教育创新项目提供全链条支持。通过高水平国际交流活动展示全球教育资源与创新实践,围绕“留学中国”品牌搭建合作平台,推动教育理念的国际交流与本土融合。

南海之滨,盛会启新。站在新十年的历史起点,教博会将继续汇聚众智、凝聚合力,为推动教育高质量发展、加快建设教育强国注入强劲动能,在中华民族伟大复兴的征程中谱写教育创新的时代华章!

教博会带来沉浸式教育体验

玩中学、学中创,开启多元智慧之旅

教博会作为国内具有广泛影响力的教育盛会,始终致力于推动教育创新成果的交流与推广。本届展会将围绕“教育创新与未来素养”主题,推出一系列内容丰富、形式多样的亲子互动活动,为广大家庭带来沉浸式、跨学科的教育体验。其中特别设置了多个互动体验区,聚焦中医药文化、科技融合、艺术传承、国际课程等领域,打造六大主题亲子工坊,让孩子在玩中学、在学中创。

中医药文化双模式体验将游戏与中医药知识巧妙结合,通过线下桌游任务与线上AI、VR技术,引导孩子认识药材、学习经方,甚至动手制药,在趣味互动中掌握传统保健技能。

中医药锦灰堆艺术工坊则将传统“锦灰堆”艺术与中医药文化跨界融合。孩子们可亲手绘制融合《本草纲目》残页与古药方的团扇、书签,在摹画与做旧的过程中,感受中华“残缺之美”的独特魅力。

“探秘·点亮长城”教育工坊以“纸电路”课程为核心,融合历史、科技与劳动教育,带领学生从文化解码到科技实践,亲手制作电路作品,完成从学习者到文化传播者的转变。

具身智能实验室引入人形机器人作为教学载体,结合人工智能与编程任务,激发学生的探索精神与团队协作能力,助力培养面向未来的创新人才。

国际融合创新课堂公开课则汇集世界顶尖教育资源,涵盖科学、生物、领导力、中华诗教、艺术美学等多个领域,让孩子在跨文化课堂中拓展视野,感受中外教育理念的碰撞与融合。

科学教育“大篷车”展区集中展示前沿科技成果与课程资源,观众可近距离了解太空种植、国防航空、实验教学等内容,体验“像科学家一样思考”的研究过程。

此次教博会不仅是教育成果的展示平台,更是家庭共育、亲子共学的实践场。通过互动式、项目化的学习设计,孩子们将在父母的陪伴下,收获知识、能力与情感的多重成长。11月,让我们相约珠海,共同见证教育创新的力量,点亮孩子未来的智慧之光。

封面图:朱习摄文字:张伟宁 余沁霖 邝一哲 图片:朱习 编辑:朱晓 责任编辑:李梅容

-我已经到底线啦-

暂时没有评论