曲征

2025-11-11 02:47

曲征

2025-11-11 02:47

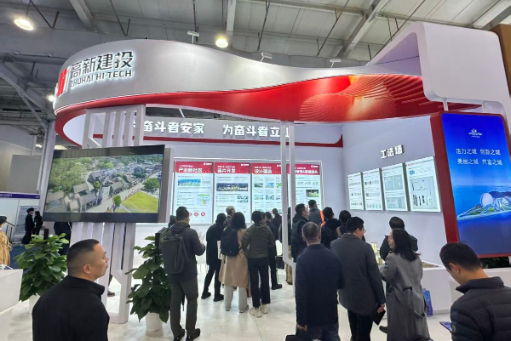

11月6日,第二十二届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会在北京开幕。珠海高新区国企珠海市高新建设投资有限公司受邀参加本届博览会,在保障性住房板块展示其在人才住房保障方面的创新实践与成果,成为珠海唯一在该板块展出的单位。(《珠海特区报》11月10日06版)

本届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会的主题为“科技赋能建好房,产业升级促发展”,保障性住房板块的“好房子”实践成为焦点。珠海高新区国企高新建投携十年人才住房保障创新成果亮相,既展示了从“住有所居”到“住有宜居”的跨越路径,又以可复制、可推广的经验模式,为全国保障性住房高质量发展提供“珠海样本”。

住房是民生之要,从“居者有其屋”到“住有宜居”,折射的是人民对美好生活需求的升级,也是城市发展从“重速度”向“重质量”转型的必然。近年来,保障性住房建设从“解决有无”的数量攻坚,逐步转向“追求品质”的质量提升,不仅要让群众“住得进”,更要“住得好”“住得安心”。

在此背景下,高新建投的实践具有鲜明的示范意义。作为珠海高新区人才住房保障的主力军,其十年间构建的“多主体供给、多渠道保障、租购并举”住房制度,累计提供销售型保障房3514套、租赁型保障房17752套,覆盖300余家高新企业的2万余名产业人才。这份“成绩单”的背后,是对“人才安居才能乐业”的深刻理解,更是对“保障性住房不是‘将就房’,而是‘品质房’”的生动诠释。

“好房子”的标准是什么?高新建投以“6633”体系给出了具体答案。“六不”承诺夯实质量基础,“六防”体系构筑安全防线,“三省”哲学提升生活效率,“三要”内涵彰显人文温度。这套标准从工程质量、安全保障、生活体验到人文关怀,构建了“好房子”的全维度评价体系,打破了“保障性住房=低标准住房”的刻板印象。

如果说“6633”标准解决了“房子本身好不好”的问题,那么港湾5号片区的打造,则回答了“房子之外还需要什么”的深层命题。作为珠海市首个“四型发展环境”示范社区,这里不仅有人才公寓、幼儿园等基础配套,更通过邻里中心、共享空间、绿色交通网络,构建了“居住+工作+生活”的复合生态。这种模式,让青年人才在“家门口”就能享受便利生活、对接产业资源,实现从“单一居住”到“多元服务”的跃升。

在住博会的舞台上,高新建投的实践之所以引发关注,更在于其经验的“可复制性”。无论是“6633”的标准化建设路径,还是“多主体供给、租购并举”的制度设计,抑或“产业社区”的产城融合模式,都为其他地区提供可借鉴、可推广的操作样本。

11月6日,第二十二届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会在北京开幕。珠海高新区国企珠海市高新建设投资有限公司受邀参加本届博览会,在保障性住房板块展示其在人才住房保障方面的创新实践与成果,成为珠海唯一在该板块展出的单位。(《珠海特区报》11月10日06版)

本届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会的主题为“科技赋能建好房,产业升级促发展”,保障性住房板块的“好房子”实践成为焦点。珠海高新区国企高新建投携十年人才住房保障创新成果亮相,既展示了从“住有所居”到“住有宜居”的跨越路径,又以可复制、可推广的经验模式,为全国保障性住房高质量发展提供“珠海样本”。

住房是民生之要,从“居者有其屋”到“住有宜居”,折射的是人民对美好生活需求的升级,也是城市发展从“重速度”向“重质量”转型的必然。近年来,保障性住房建设从“解决有无”的数量攻坚,逐步转向“追求品质”的质量提升,不仅要让群众“住得进”,更要“住得好”“住得安心”。

在此背景下,高新建投的实践具有鲜明的示范意义。作为珠海高新区人才住房保障的主力军,其十年间构建的“多主体供给、多渠道保障、租购并举”住房制度,累计提供销售型保障房3514套、租赁型保障房17752套,覆盖300余家高新企业的2万余名产业人才。这份“成绩单”的背后,是对“人才安居才能乐业”的深刻理解,更是对“保障性住房不是‘将就房’,而是‘品质房’”的生动诠释。

“好房子”的标准是什么?高新建投以“6633”体系给出了具体答案。“六不”承诺夯实质量基础,“六防”体系构筑安全防线,“三省”哲学提升生活效率,“三要”内涵彰显人文温度。这套标准从工程质量、安全保障、生活体验到人文关怀,构建了“好房子”的全维度评价体系,打破了“保障性住房=低标准住房”的刻板印象。

如果说“6633”标准解决了“房子本身好不好”的问题,那么港湾5号片区的打造,则回答了“房子之外还需要什么”的深层命题。作为珠海市首个“四型发展环境”示范社区,这里不仅有人才公寓、幼儿园等基础配套,更通过邻里中心、共享空间、绿色交通网络,构建了“居住+工作+生活”的复合生态。这种模式,让青年人才在“家门口”就能享受便利生活、对接产业资源,实现从“单一居住”到“多元服务”的跃升。

在住博会的舞台上,高新建投的实践之所以引发关注,更在于其经验的“可复制性”。无论是“6633”的标准化建设路径,还是“多主体供给、租购并举”的制度设计,抑或“产业社区”的产城融合模式,都为其他地区提供可借鉴、可推广的操作样本。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论