施展华

2025-11-15 19:24

施展华

2025-11-15 19:24

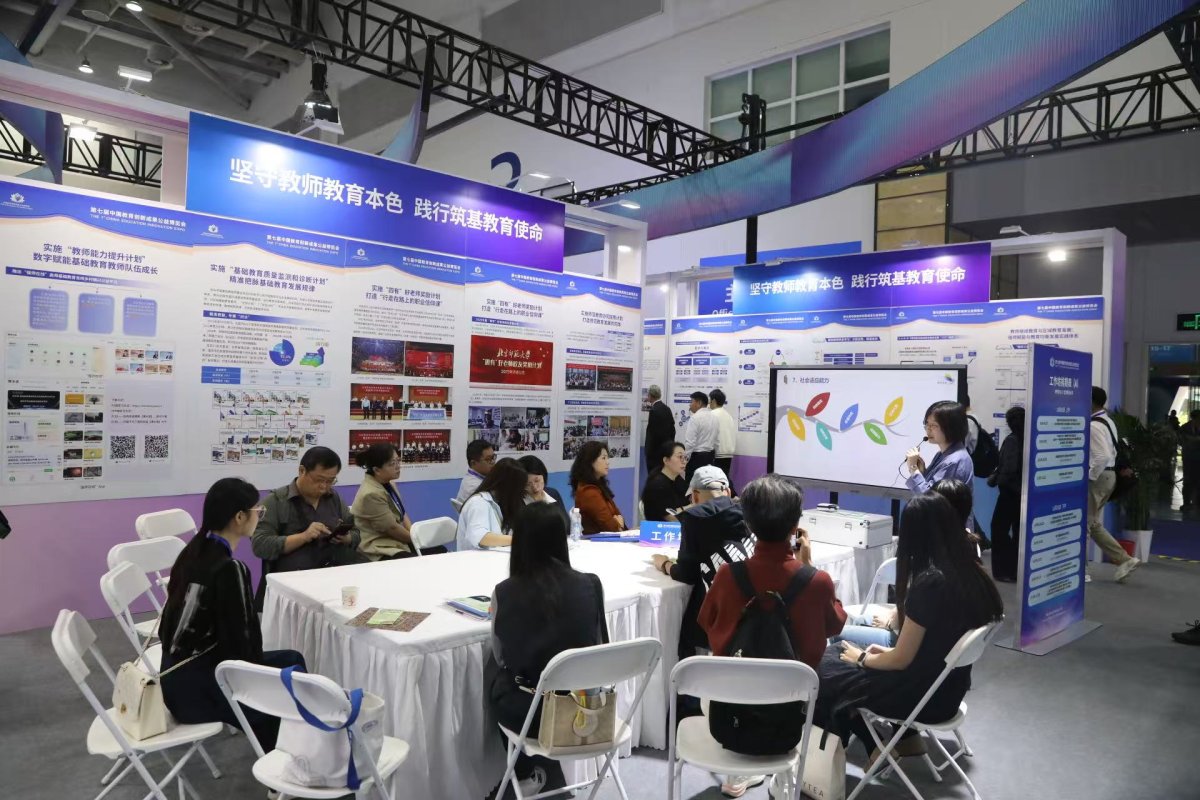

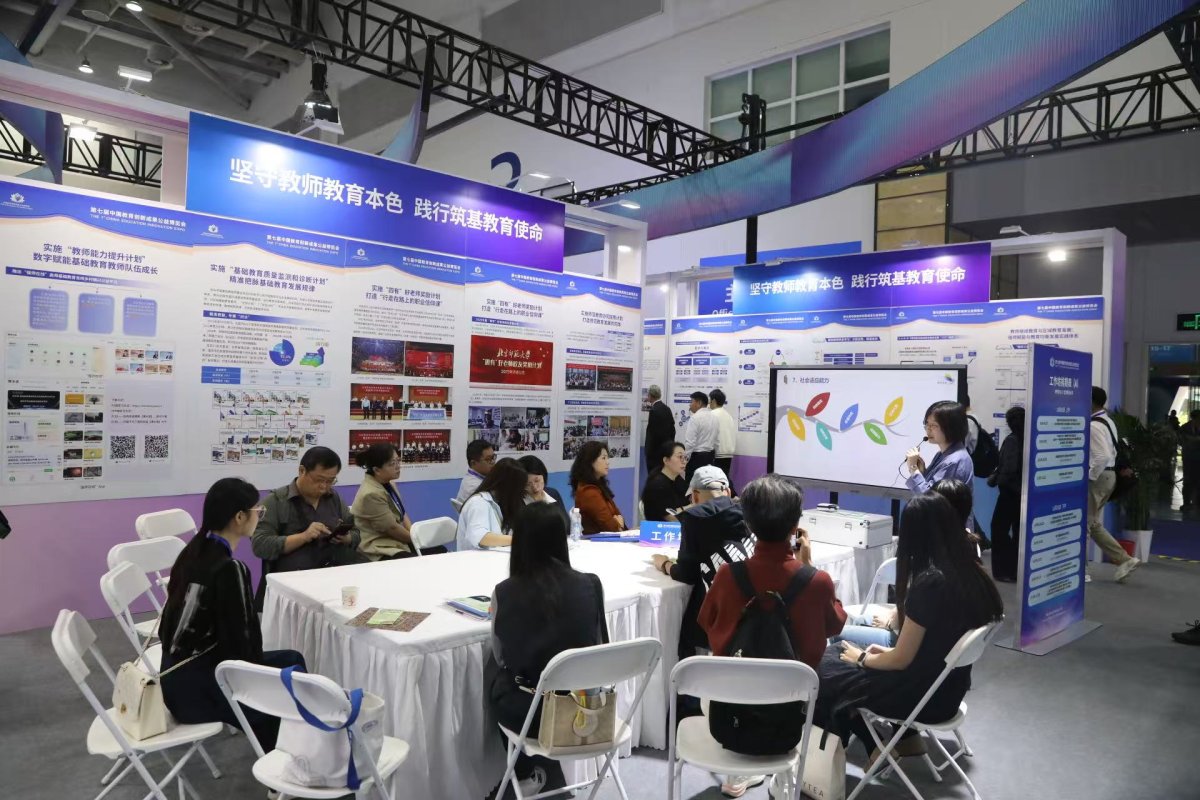

作为我国教育创新领域规模最大、影响力最广的公益性盛会,11月15日,记者在第七届中国教育创新成果公益博览会看到,来自国内外教育界、企业界、公益界超1300项教育创新成果纷纷亮相,多维度展现中国教育创新的蓬勃力量。

步入展馆,各具特色的展区依次铺展,人流如织,交流声萦绕,处处涌动着教育创新的热烈氛围。在珠海市特殊教育学校展位,“孤独症学生情绪能力培养实践探索”项目用温暖的创新实践打动了众多参观者。该校教师郭胜男介绍,项目聚焦孤独症学生情绪能力薄弱的核心问题,围绕情绪识别、理解、表达、调控四大维度,结合低、中、高三个年龄段学生的认知特点,研发了一整套适配性强的教材教具与课程资源。

现场展示的可实操拼图、情绪舒缓抱枕等教具兼具实用性与人文关怀,电子版教学画册支持家长扫码居家同步教学,配套课程光盘和课件让家庭教育更具专业性。其中,特别设计的情绪安静书尤为亮眼,教师自主绘制的卡通贴图和真人贴图,为文字理解能力较弱的学生搭建了直观的学习桥梁。记者了解到,这套兼顾课堂教学与家庭教育的培养体系,不仅助力孤独症学生提升情绪管理能力,更为特殊教育领域提供了系统化、可操作的实践参考。

非遗文化进校园,又会碰撞出怎样的火花?北京师范大学余姚实验学校带来的“余姚河姆渡干栏式建筑中的榫卯结构”课程,让拥有7000年历史的非遗技艺走进课堂。该校校长王桥治介绍,课程灵感源自河姆渡遗址上发现的榫卯型建筑,“榫卯结构是珍贵的非遗财富,就连故宫不少建筑都沿用其无缝对接的工艺特点,让建筑构造更结实,这对中国建筑发展影响深远。”这门打破学科边界的项目化课程依托社团活动开展,覆盖小学至初中多学段,并在不同年级设置差异化学习内容。

在实践过程中,学生复刻了先民的制作流程,自主测量、锯切木料,制作榫头与卯孔,采用纯天然材料完成搭建。“孩子们在搭建中锻炼了合作与探究精神,文字表达、绘画能力也明显进步,对传统文化的热爱被充分激发。”王桥治向记者展示了学生们在课程中绘制的图文笔记,直言这种“动手实践+文化探究”的模式,为传统文化走进校园提供了生动范例。

本届教博会上,一系列“科技+教育”创新成果也备受瞩目。其中,海亮教育科技服务集团带来的核心产品矩阵,展现了科技赋能教育的无限可能。该集团总裁办主任傅银涛介绍,围绕学生全面发展的AI全场景解决方案,依托海量AI大模型,涵盖综合素质评价、家校共育平台、心理健康管理等多元板块,为学生成长提供全方位支撑。

此外,核心产品“e生涯”平台则以便捷的测评方式,通过输入学生个人、家庭及地区相关数据,生成个性化生涯规划参考,目前已在各大手机软件商城上线。据悉,该平台已覆盖全国近250所学校,包括集团自有70多所学校及参与乡村教育振兴托管的近180所学校,累计30多万学生均可通过平台开展生涯测评。

“所有信息化产品均孵化于合作学校的真实办学场景,我们始终秉持‘生于校园、长于校园’的‘科技+服务’理念去打造整体解决方案。”傅银涛透露,集团近期与北京师范大学联合发布“面向2035学校因材施教创新发展行动计划”,后续将携手走进县域学校,让科技教育成果惠及更多师生。

从特殊教育的人文关怀到传统文化的创新传承,再到科技赋能的未来探索,本届教博会的千余项成果生动诠释了教育创新的多元路径。在这里,教育的温度与创新的力量交织,为推动教育高质量发展、服务教育强国建设注入了强劲动力。

作为我国教育创新领域规模最大、影响力最广的公益性盛会,11月15日,记者在第七届中国教育创新成果公益博览会看到,来自国内外教育界、企业界、公益界超1300项教育创新成果纷纷亮相,多维度展现中国教育创新的蓬勃力量。

步入展馆,各具特色的展区依次铺展,人流如织,交流声萦绕,处处涌动着教育创新的热烈氛围。在珠海市特殊教育学校展位,“孤独症学生情绪能力培养实践探索”项目用温暖的创新实践打动了众多参观者。该校教师郭胜男介绍,项目聚焦孤独症学生情绪能力薄弱的核心问题,围绕情绪识别、理解、表达、调控四大维度,结合低、中、高三个年龄段学生的认知特点,研发了一整套适配性强的教材教具与课程资源。

现场展示的可实操拼图、情绪舒缓抱枕等教具兼具实用性与人文关怀,电子版教学画册支持家长扫码居家同步教学,配套课程光盘和课件让家庭教育更具专业性。其中,特别设计的情绪安静书尤为亮眼,教师自主绘制的卡通贴图和真人贴图,为文字理解能力较弱的学生搭建了直观的学习桥梁。记者了解到,这套兼顾课堂教学与家庭教育的培养体系,不仅助力孤独症学生提升情绪管理能力,更为特殊教育领域提供了系统化、可操作的实践参考。

非遗文化进校园,又会碰撞出怎样的火花?北京师范大学余姚实验学校带来的“余姚河姆渡干栏式建筑中的榫卯结构”课程,让拥有7000年历史的非遗技艺走进课堂。该校校长王桥治介绍,课程灵感源自河姆渡遗址上发现的榫卯型建筑,“榫卯结构是珍贵的非遗财富,就连故宫不少建筑都沿用其无缝对接的工艺特点,让建筑构造更结实,这对中国建筑发展影响深远。”这门打破学科边界的项目化课程依托社团活动开展,覆盖小学至初中多学段,并在不同年级设置差异化学习内容。

在实践过程中,学生复刻了先民的制作流程,自主测量、锯切木料,制作榫头与卯孔,采用纯天然材料完成搭建。“孩子们在搭建中锻炼了合作与探究精神,文字表达、绘画能力也明显进步,对传统文化的热爱被充分激发。”王桥治向记者展示了学生们在课程中绘制的图文笔记,直言这种“动手实践+文化探究”的模式,为传统文化走进校园提供了生动范例。

本届教博会上,一系列“科技+教育”创新成果也备受瞩目。其中,海亮教育科技服务集团带来的核心产品矩阵,展现了科技赋能教育的无限可能。该集团总裁办主任傅银涛介绍,围绕学生全面发展的AI全场景解决方案,依托海量AI大模型,涵盖综合素质评价、家校共育平台、心理健康管理等多元板块,为学生成长提供全方位支撑。

此外,核心产品“e生涯”平台则以便捷的测评方式,通过输入学生个人、家庭及地区相关数据,生成个性化生涯规划参考,目前已在各大手机软件商城上线。据悉,该平台已覆盖全国近250所学校,包括集团自有70多所学校及参与乡村教育振兴托管的近180所学校,累计30多万学生均可通过平台开展生涯测评。

“所有信息化产品均孵化于合作学校的真实办学场景,我们始终秉持‘生于校园、长于校园’的‘科技+服务’理念去打造整体解决方案。”傅银涛透露,集团近期与北京师范大学联合发布“面向2035学校因材施教创新发展行动计划”,后续将携手走进县域学校,让科技教育成果惠及更多师生。

从特殊教育的人文关怀到传统文化的创新传承,再到科技赋能的未来探索,本届教博会的千余项成果生动诠释了教育创新的多元路径。在这里,教育的温度与创新的力量交织,为推动教育高质量发展、服务教育强国建设注入了强劲动力。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论