□ 筱 敏

认识岑桑老师是在1980年代初期。那是一个被称之为“思想解放”的年代,几乎也可以说是一个文学的年代。许多长期被禁的中外文学作品解禁了,如同沙漠中下了一场大雨,极度焦渴的生物都在拼命吸水,并纷纷试着张开自己的叶芽,整一个时代的青年,似乎一下都成为文学青年了。岑桑老师是走在前面的开掘者,他与几位前辈创办了《花城》杂志,犹如掘出一眼泉,泉边很快生成绿洲,沙漠中的绿洲。

岑桑老师是名作家,他生于书香之家,在民国时期受过完整的高等教育,而我们这些文学青年,不幸连中小学都没能念完,整整十年没有书,也不可能有像样的自我教育。从文化素养来说,岑桑老师是我们当然的老师,比我们更具备写出大作品的条件。他在十年里备受压制禁锢,失去了写作的权利,各种非常且特异的生活体验积蓄得太多,创作激情被压抑得太久,熬到这个有所松动的时期,他本应该奋力投入自己的创作,写出自己的大作品。然而,他仅把很少的业余时间分给自己的写作,却把更大的热情和更多的时间给予了我们,许多的文学青年受惠于他,得到了他有力的帮助和扶持。

那时我是个青年工人,因为爱好学着写诗,刚刚发表了几首不成样子的习作。因为我的稿件被岑桑老师看到,我很幸运地收到他的来信,他在信中热情鼓励我,并提出修改意见。在他漫长的编辑生涯中,不知给多少作者写过信,他将此视为日常工作,但对我来说,这样的信却是至关重要的。初次到出版社去见岑桑老师,他热心询问我的读书和写作,表示要看我所有的作品。我以为他说的是我发表了的作品,但他明白地说,不只是那些,还包括没发表的,没完成的,是所有作品。我很吃惊,一个名作家、名编辑,办公桌上的稿件已经堆积如山,竟然要挤出时间去看一个文学青年的所有作品,而这样的文学青年在当时何止千万。我遵嘱找出自己的“所有作品”,那些自己都不敢拿去投稿的,用铅笔写在练习本上、小纸片上的,完全不成形的文字。岑桑老师真的看了,很快看完了,他给予我热情鼓励,指出我的长短。他看出我的怯懦,一再激励我,要有信心、有勇气、有毅力。他说没写完的篇章一定要写下去,不要轻易放弃,不要写废品。他帮我向《诗刊》等报刊推荐作品,对我说,你多写,我来帮你出诗集。岑桑老师的鼓励给我很大的推动,但出诗集这种事我不敢想,我以为这只是一种鼓励的方式而已。不久,岑桑老师真的帮我出版了诗集,并且主动为我写了长篇的序。他在给我的信中写道:“继续多写吧,诗要不断练笔,千万不要中断,至死方休。”三年以后,他再次询问我的写作情况,并帮我出版了第二本诗集。我不是一个很有自信的人,如果没有岑桑老师的鞭策,我不知道自己当时是否有足够的坚韧走下去。我非常感激岑桑老师,但出于敬畏,并不敢打扰,甚至连感谢的话也没有对他说过。我从不敢向他提出请求,当时因为年轻,除了简单的学习愿望,也没有考虑怎样改变自己的处境。岑桑老师为我着想比我自己更多,他不但关心我的写作,也关心我的工作和生活,为了给我更好的学习环境,他提出调我去出版社工作,在办理手续遇阻的时候,他又主动帮我联系省作协。他从未告诉过我这其中做了多少犯难的工作,直到我调入省作协多年以后,才偶然听同事说到,当时岑桑老师为帮我费了多大的力。我没有对他说过感激的话,无论说什么都难以表达我对他的感激。

岑桑老师忙于写作,忙于出版工作,许多震荡文坛的书籍经由他的手问世,譬如戴厚英的《人啊,人》……为这些他要承担风险,应付随之而来的一场又一场波澜,一个又一个漩涡。在如此的繁忙之中,他关注成名作家的写作,同时也关注更多无名作者。那时候每天都会有大量的无名作者来稿,本来可以交给一般编辑处理,但他尊重和关顾作者,总能体贴到无名作者的期盼之心,总不愿漏过一颗可能发芽的种子,这需要耗费大量的时间和精力,付出更多的心血,成绩却更难为人所见。这些繁琐的工作,对一位编辑来说,需要非常高的职业道德和素养,对一位作家来说,需要非一般的自我牺牲精神。岑桑老师二者兼备,遇到他,是我们这些无名作者的幸运。记得有一次,他问我有没有看过一位名叫薛广明的年轻人的诗,我说没有看过。他很有兴致地讲起这位从来稿中发现的作者,他正准备启程前往惠东去看这位作者,并在那里住上几天,读完他的全部作品。我非常感动。以那时的路况来说,广州到惠东是迢迢旅途,来回一趟颇为颠簸劳顿。岑桑老师年届60岁,工作极其繁忙,他不但与这位素不相识的无名作者往复通信,还要专程前去看望,这热忱实在让我感佩不已。在一般人看来,无论从年龄长幼,还是地位尊卑来说,都应该是这位不断投寄稿件的年轻作者来看望老师,而不是相反。但岑桑老师的看法不同于一般人,他对这位年轻人颇有一些倨傲的态度毫不介意,认为这是率真。他欣喜于看到年轻作者的长进与成才,他的付出不求回报,也不在意受惠者是否感恩。

由于岑桑老师的帮助,我获得了很好的学习和工作条件,得以弥补自己文化素质的缺陷,写作得以一点一点长进。几十年过去,生活中所经所见磨砺了自己的认知,也筛选了自己的记忆。回头看去,愈发能意识到,在我的文学道路上,岑桑老师是何等的重要,我应当懂得感恩。

多年后,我也到了退休的年龄,年老的心境不时浮起,对写作也有了一些倦意。但每当见到岑桑老师,我便不由感觉振作。90岁高龄的他依然精神矍铄,依然不倦地写作,依然主持浩大的出版工程,雄心勃勃,充满活力。在他面前我是晚辈,是年轻人。2022年春,岑桑老师离开了我们,然而,他的精神仍在,他是我永远的老师,有这样的榜样,我绝不敢倦怠放弃。

筱敏 作家,1955年生,居广州。著有诗集《米色花》《瓶中船》,长篇小说《幸存者手记》,散文集《阳光碎片》《成年礼》《捕蝶者》《涉过忘川》《灰烬与记忆》等多种。

□ 安武林

去年八月底,我在英国的爱丁堡小住了几日。这是一个非常适合休闲的城市,安静的出奇,但是,我每天却热血沸腾,心潮起伏,一刻也无法放松下来。

我住在卡尔顿山的入口处,一座几百年前的古宅里。站在小院的中间,几乎可以看见整个爱丁堡小城。坐落在岩石上的城堡,以及用石头砌成的古建筑,巍峨耸立。

我每天都要爬卡尔顿山,这座不高的山峰可以看见远处的大海。卡尔顿山周边的公路边缘,都是种满植物的山坡。我坐在路边的一个木头椅子上,好奇地发现木头椅子上镶嵌着一小块钢板,上面镌刻着英文字母。女儿给我翻译说,这是一个深爱这座城市的人去世了,朋友们给他做了这把椅子,让他和这座城市永远相伴。

我在山坡的草坪上,看见一个人正在弯腰捡什么东西。他走几步,就弯一下腰,低头捡东西。我觉得很奇怪,好奇心大发,难道他在捡地衣?于是,我也弯腰在草地上搜索起来。我发现在草坪上,不知道什么东西挖出一个一个比拳头大一些的小窝,我猜测,可能是野兔,或者是松鼠挖的。最后,我确定是小松鼠。在这个小窝里,有块茎的东西,外表上有一层像紫洋葱那样的薄皮。我很奇怪,小松鼠挖它做什么呢?我终于明白了,那个人捡的是水仙的种子。

回国后没几天,有个朋友从爱丁堡回来,送给我七八颗水仙的种子,我喜出望外,果然是我看到的那个人所捡的东西。我把它们埋在窗外的公共绿化带里。半年过去了,毫无动静,我惋惜不已,也许都死掉了吧。毕竟,北京的气候和爱丁堡的气候大不一样,而且干旱的要命。我只能归结为不适宜在这里生长。今年三月初的时候,我惊喜地发现,它们冒出了小小的绿芽。爱丁堡的水仙和我国的水仙貌似差不多,仔细观察还是有区别的。我国的水仙叶子比较水灵,看起来有灵动之气、娇贵,爱丁堡的水仙叶子比较厚实,不会像我们的水仙那样绿得发亮,它是有些暗的。

没过几天,我看见水仙的叶子中间有了小小的花苞。等水仙长到两寸高的时候,水仙的花苞赫然挺立了出来。我们的水仙是白色的,爱丁堡的水仙是黄色的。我们的水仙是美貌的女子,爱丁堡的水仙是英俊的男子。在爱丁堡,它们会长得很高,而在北京的室外,长得却只有两三寸高。

我很喜欢爱丁堡的水仙,因为它会让我想起爱丁堡那座令人震撼的城市。

纤手出芙蓉(国画)

李涛 作品

□ 陈再见

在我的老家,故事被称为“古”,讲故事就叫讲古,听故事自然就是听古。这也没错,几乎每个讲古人都愿意带听众走进历史,就算讲的不是历史故事,他们也会神秘莫测地以“从前”或者“很久以前”作为开场。

我二叔可以说是村里最后一个讲古人,由他口中讲出来的古仔,或多或少都会进行渲染和改编。从这个意义上讲,二叔才是村里最早从事虚构事业的人物。而且,他还懂得揣摩听众的喜好,同样的古,跟不同的人讲,讲法上就各不相同。巴金先生说:“把心交给读者。”我二叔直接把心交给了听众。二叔大概早就知道,人们对虚构的喜爱远超于历史真实,这跟史学家的追求恰好相反,所以《三国演义》永远比《三国志》火爆,野史秘闻永远比正史更吸引眼球。大众之所以更痴迷于虚构的事物,除了虚构更能满足人们对事物的想象外,还有一个关键点,那就是在虚构的基础上还可以再“虚构”,于是僵硬的躯体就像是通了精血,活泛了——虚构成了永无止境的艺术。

历史多次证明,虚构的力量是无穷的,无论是正义还是非正义,虚构在特定的时间里会起到摧枯拉朽的作用。马尔克斯有一本演讲集叫《我不是来演讲的》,里面就讲了一个很有意味的故事。他说有个村庄,有一天有个人说,村里会发生灾难。这句“谣言”很快就在村子传开了,人们都在惊恐地等着灾难发生。几天后,村人开始打包家什,背井离乡,还把房屋都放火烧掉了。于是,灾难便真的发生了。我们不妨把“谣言”视作一次成功的虚构。赫拉利在《人类简史》里也提出一个观点,他说宗教就是虚构出来的产物。你看,即便到今天,宗教的力量依然无法撼动吧。

其实现在想来,我二叔也没错,真假不分,这不正是虚构所带给我们的魅惑力么?无论是讲古人,还是写作者,过度理性和感性都不太合适,只有摇摆不定,模糊世间万物之边界,不知哪些是真的,哪些又是假的,可能真实的像虚构,虚构的反而更真实呢……

大概从上初中开始,二叔的古就吸引不了我了。我开始接触一种被命名为小说的东西。小说隔三差五在班里流传,残破的本子,有的甚至没有封面,不知道书名和作者。在我们那个没有图书馆的位于灯芯山脚下的乡镇中学,谁哪天要是在书包里带来一本小说,谁就是班里最受欢迎的人。

作为痴迷的小说读者,我的目的很简单,就跟少时缠着二叔讲古一样,追求的是故事的奇幻和出其不意。二叔的口才再好,怎样借古讽今,深入浅出,肯定比不上作家的笔墨。如果说讲古人只是虚构故事本身,那么作家在小说中的虚构则要更全面一些,他们不单要虚构故事,还得虚构人物、场景、细节和情绪,甚至虚构“语言”(初读王小波时,我就经历了一场语言上的洗礼)。也就是说,虚构一旦以文学的形式存在,它就不再是单一的力量,而有了构造整个世界的洪荒之力。

我就经常被一些让人击掌叫绝的虚构所震撼,比如马尔克斯的《百年孤独》,比如王小波的《青铜时代》,比如萨拉马戈的《失明症漫记》,还有毕加索的画作,以及电影《楚门的世界》《魔戒》《前目的地》等。

在我看来,好的虚构还需留有余地,或者说具备吸引读者参与其中的能力。就像我们经常听评论家们所告诫的那样——千万不要低估读者的智商。当然,这里对不同时期的作品有不同的评判标准,托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基那个时代,小说作为公众娱乐几乎唯一的方式,就难免要充当扫描仪和记录器的角色。这种堪称伟大的传统技法,一直被我国的作家所传承,巴金的“激流三部曲”、老舍的《四世同堂》,都带有明显的来自苏俄的师承关系。这条被称之为“现实主义”的宏大长河,固然出过不少伟大的作品,却也有弊病之处,作者似乎永远掌握着绝对的操纵力,因而很容易导致人物的脸谱化、故事的程序化和语言的口号化。

好的文学虚构应该是开放性的,它们需要读者的参与,也允许多义的解读,甚至方向迥异的评判。我们在赞叹一种显性的、夺目的虚构时,往往也会把虚构极端化、夸张化。如今,我更为看重那种源自日常、遵从逻辑,或者说生活化的虚构能力。所谓点滴见功力,脱去华丽的衣袍,洗去绚烂的铅华,不再借助于各种特殊的气氛和场域,把虚构秘密地隐藏在日常叙述里,让它们不易被察觉,却又让人心生暗暗的感念。卡夫卡那种把人变成一只甲虫的荒诞,固然想象力爆棚,然而,像罗萨那样想象出“河的第三条岸”,虚构出一种隐性的生活状态和情绪,看似并不惊心动魄,却又不动声色、自然而然的表达,恰恰才是最为高级的文学虚构。

陈再见 1982年生于广东陆丰。发表作品多篇,著有长篇小说《六歌》《出花园记》《骨盐》,小说集《你不知道路往哪边拐》《青面鱼》等五部;曾获《小说选刊》年度新人奖、广东短篇小说奖、深圳青年文学奖等。

萍踪集(组诗)

□ 梁永利

南风行

逆潮而上的云朵

黑色的,动作最快

譬如黑马,观察行空的身姿

在岸边,春燕来了,一剪双翅

民情带雨直下

一路南巡,试水前的腾跳

如暴风之海鸥

鸣叫惊世,做广告、上网络

沿路畅销托辞,酸雨冒出烟囱

污水堰塞海口。大工业的迷雾

在小城镇盘旋

借南风之力,一位老人的言语

变成去锈剂,利刃除根斩草

大地返青,江流激荡

五星下的国门,喇叭裤

走私烟、流行曲将生活的颜面

贴得多姿多彩。时间长了

热了,烂了,原来

我们需要快感

奔驰高速路、高架桥甚至高铁

还给城乡一个套路。南风一吹

高新区、商务圈、创意园

围绕一棵棵大树谈谈落叶

落去的是时间,谈谈新枝

新挂的是一百年的梦想

再朝南,大风口越来越低

当风帆升起,台风眼睁开或闭上

我们都是多年翻滚的海浪

青城山

众多树木,都往山头赶

游客分布在天然图画坊一带

青色挤满手机,毛虫养活树叶

沿途,我与老妪谈论葛薯的斤两

索道的生意因问道人兴隆

门票上的价格存在变数

爬山的石阶苔痕如旧

将汗水逼出来有何意义?我想

上清宫圣火熊熊与青城山有关

洞庭湖记

文正公写完岳阳楼之后

湖的周边,大活云影波光

大做油菜花生意,都不及黄茶动心

洞天福地里,标注十大贡品

一支银针刺穿才子屐痕

那封家书越送越远

岸边听渔歌,时节分出阴阳

秋天围住芦苇,芦苇围住游船

龙女在小岛里等我的快递

忘了填写八百里,寄件的入口

竹眼有泪,井边的妃子

人间烟火你懂不懂,地下或海底

生与死的游戏

黄药师赏月时制成了情爱宝典

我采访过柳姓人家

他演绎的湖中传奇有点离谱

在假戏真做的时代

云泽乡研究会长正在竞选

奖学助学同时进行

锣鼓声击中飞鱼

一日游,我相中导游湘女

古渡遗址

欲上岸的鲸 掠开一面坚硬

刺穿古船

在历史的梦境中漂流

看见蓑衣垂钓 孤舟横摆

众多的显贵也踏歌蛮荒

古渡风凄草瘦

叹逝川者是谁

两千年的世面太难见

唯有雷鸣电闪震荡古渡的神经

它的遗骸

为今人的欢颜复活

涨潮之时

鲸的眼睁得太大

月下记

月下记

其实光阴是偷来的。我把中年

放在桂花树下,芳香洒遍人间

今夜,嫦娥如画,我砌好曲径

以气味为暗记,寻灵丹的人

必定狭路相逢。我放出飞碟

秋分沿路晃来晃去,

与游手好闲的白露玩残蒹葭。

野菊安居窗台

它的花胎分出冷暖,冷的一瓣

烂了千年传唱,暖的一瓣

孕育解愁的良宵。玉兔经过渔村

大户人家点起篝火,烤肉将熟

我手持银斧,削净刺眼的月光

梦回井上

花蝶的双翅切开暗光

蚂蚁低头穿过草丛

夕烟涌起,牧羊的身影

浮游山坳,玉米地,黑瓦房

口哨吹来“啊呀嘞”的歌谣

停止了七十年的旧痛。此后

一场泪流,换来夜雨无声

五指峰能靠近吗

熟悉的形样,如熟悉我的财富

冒险一词悬挂半空

在改写历史之地

开垦这里的草芥,山高风大

有人模仿野鸡啼叫

有人在天街遇见岩耳的美貌

华灯冲着情歌一路闪来

映山红失去睡意,花苞

提前绽开。今年的溪流长了几段

寻找石头的人,非失蹄之马

火把燃烧的声响传过对岸

竹林里,叶子翻卷晨曦

老树生花时,梦回井上

是哪一朵花诞生我

梁永利 《湛江文学》主编,湛江市作家协会副主席。作品散见于《诗刊》《星星》《诗歌月刊》等100多家刊物,曾多次获奖。出版个人专著5部。

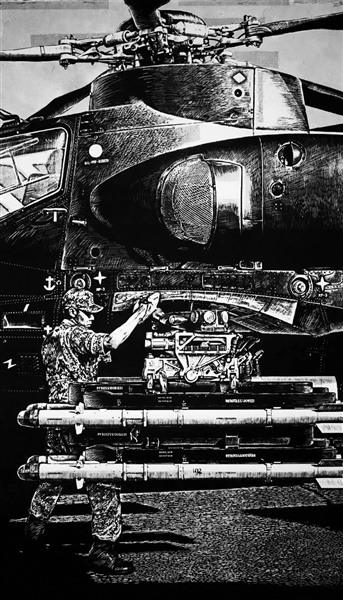

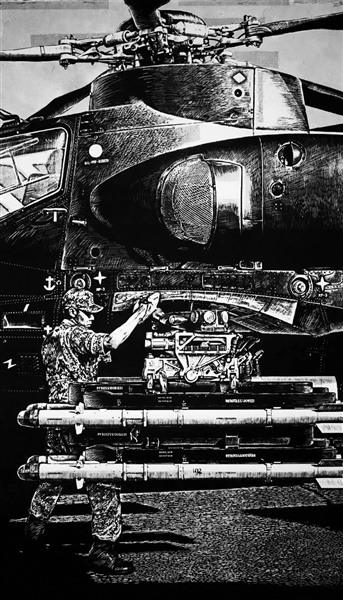

严阵以待(版画)

席湖 作品

□ 筱 敏

认识岑桑老师是在1980年代初期。那是一个被称之为“思想解放”的年代,几乎也可以说是一个文学的年代。许多长期被禁的中外文学作品解禁了,如同沙漠中下了一场大雨,极度焦渴的生物都在拼命吸水,并纷纷试着张开自己的叶芽,整一个时代的青年,似乎一下都成为文学青年了。岑桑老师是走在前面的开掘者,他与几位前辈创办了《花城》杂志,犹如掘出一眼泉,泉边很快生成绿洲,沙漠中的绿洲。

岑桑老师是名作家,他生于书香之家,在民国时期受过完整的高等教育,而我们这些文学青年,不幸连中小学都没能念完,整整十年没有书,也不可能有像样的自我教育。从文化素养来说,岑桑老师是我们当然的老师,比我们更具备写出大作品的条件。他在十年里备受压制禁锢,失去了写作的权利,各种非常且特异的生活体验积蓄得太多,创作激情被压抑得太久,熬到这个有所松动的时期,他本应该奋力投入自己的创作,写出自己的大作品。然而,他仅把很少的业余时间分给自己的写作,却把更大的热情和更多的时间给予了我们,许多的文学青年受惠于他,得到了他有力的帮助和扶持。

那时我是个青年工人,因为爱好学着写诗,刚刚发表了几首不成样子的习作。因为我的稿件被岑桑老师看到,我很幸运地收到他的来信,他在信中热情鼓励我,并提出修改意见。在他漫长的编辑生涯中,不知给多少作者写过信,他将此视为日常工作,但对我来说,这样的信却是至关重要的。初次到出版社去见岑桑老师,他热心询问我的读书和写作,表示要看我所有的作品。我以为他说的是我发表了的作品,但他明白地说,不只是那些,还包括没发表的,没完成的,是所有作品。我很吃惊,一个名作家、名编辑,办公桌上的稿件已经堆积如山,竟然要挤出时间去看一个文学青年的所有作品,而这样的文学青年在当时何止千万。我遵嘱找出自己的“所有作品”,那些自己都不敢拿去投稿的,用铅笔写在练习本上、小纸片上的,完全不成形的文字。岑桑老师真的看了,很快看完了,他给予我热情鼓励,指出我的长短。他看出我的怯懦,一再激励我,要有信心、有勇气、有毅力。他说没写完的篇章一定要写下去,不要轻易放弃,不要写废品。他帮我向《诗刊》等报刊推荐作品,对我说,你多写,我来帮你出诗集。岑桑老师的鼓励给我很大的推动,但出诗集这种事我不敢想,我以为这只是一种鼓励的方式而已。不久,岑桑老师真的帮我出版了诗集,并且主动为我写了长篇的序。他在给我的信中写道:“继续多写吧,诗要不断练笔,千万不要中断,至死方休。”三年以后,他再次询问我的写作情况,并帮我出版了第二本诗集。我不是一个很有自信的人,如果没有岑桑老师的鞭策,我不知道自己当时是否有足够的坚韧走下去。我非常感激岑桑老师,但出于敬畏,并不敢打扰,甚至连感谢的话也没有对他说过。我从不敢向他提出请求,当时因为年轻,除了简单的学习愿望,也没有考虑怎样改变自己的处境。岑桑老师为我着想比我自己更多,他不但关心我的写作,也关心我的工作和生活,为了给我更好的学习环境,他提出调我去出版社工作,在办理手续遇阻的时候,他又主动帮我联系省作协。他从未告诉过我这其中做了多少犯难的工作,直到我调入省作协多年以后,才偶然听同事说到,当时岑桑老师为帮我费了多大的力。我没有对他说过感激的话,无论说什么都难以表达我对他的感激。

岑桑老师忙于写作,忙于出版工作,许多震荡文坛的书籍经由他的手问世,譬如戴厚英的《人啊,人》……为这些他要承担风险,应付随之而来的一场又一场波澜,一个又一个漩涡。在如此的繁忙之中,他关注成名作家的写作,同时也关注更多无名作者。那时候每天都会有大量的无名作者来稿,本来可以交给一般编辑处理,但他尊重和关顾作者,总能体贴到无名作者的期盼之心,总不愿漏过一颗可能发芽的种子,这需要耗费大量的时间和精力,付出更多的心血,成绩却更难为人所见。这些繁琐的工作,对一位编辑来说,需要非常高的职业道德和素养,对一位作家来说,需要非一般的自我牺牲精神。岑桑老师二者兼备,遇到他,是我们这些无名作者的幸运。记得有一次,他问我有没有看过一位名叫薛广明的年轻人的诗,我说没有看过。他很有兴致地讲起这位从来稿中发现的作者,他正准备启程前往惠东去看这位作者,并在那里住上几天,读完他的全部作品。我非常感动。以那时的路况来说,广州到惠东是迢迢旅途,来回一趟颇为颠簸劳顿。岑桑老师年届60岁,工作极其繁忙,他不但与这位素不相识的无名作者往复通信,还要专程前去看望,这热忱实在让我感佩不已。在一般人看来,无论从年龄长幼,还是地位尊卑来说,都应该是这位不断投寄稿件的年轻作者来看望老师,而不是相反。但岑桑老师的看法不同于一般人,他对这位年轻人颇有一些倨傲的态度毫不介意,认为这是率真。他欣喜于看到年轻作者的长进与成才,他的付出不求回报,也不在意受惠者是否感恩。

由于岑桑老师的帮助,我获得了很好的学习和工作条件,得以弥补自己文化素质的缺陷,写作得以一点一点长进。几十年过去,生活中所经所见磨砺了自己的认知,也筛选了自己的记忆。回头看去,愈发能意识到,在我的文学道路上,岑桑老师是何等的重要,我应当懂得感恩。

多年后,我也到了退休的年龄,年老的心境不时浮起,对写作也有了一些倦意。但每当见到岑桑老师,我便不由感觉振作。90岁高龄的他依然精神矍铄,依然不倦地写作,依然主持浩大的出版工程,雄心勃勃,充满活力。在他面前我是晚辈,是年轻人。2022年春,岑桑老师离开了我们,然而,他的精神仍在,他是我永远的老师,有这样的榜样,我绝不敢倦怠放弃。

筱敏 作家,1955年生,居广州。著有诗集《米色花》《瓶中船》,长篇小说《幸存者手记》,散文集《阳光碎片》《成年礼》《捕蝶者》《涉过忘川》《灰烬与记忆》等多种。

□ 安武林

去年八月底,我在英国的爱丁堡小住了几日。这是一个非常适合休闲的城市,安静的出奇,但是,我每天却热血沸腾,心潮起伏,一刻也无法放松下来。

我住在卡尔顿山的入口处,一座几百年前的古宅里。站在小院的中间,几乎可以看见整个爱丁堡小城。坐落在岩石上的城堡,以及用石头砌成的古建筑,巍峨耸立。

我每天都要爬卡尔顿山,这座不高的山峰可以看见远处的大海。卡尔顿山周边的公路边缘,都是种满植物的山坡。我坐在路边的一个木头椅子上,好奇地发现木头椅子上镶嵌着一小块钢板,上面镌刻着英文字母。女儿给我翻译说,这是一个深爱这座城市的人去世了,朋友们给他做了这把椅子,让他和这座城市永远相伴。

我在山坡的草坪上,看见一个人正在弯腰捡什么东西。他走几步,就弯一下腰,低头捡东西。我觉得很奇怪,好奇心大发,难道他在捡地衣?于是,我也弯腰在草地上搜索起来。我发现在草坪上,不知道什么东西挖出一个一个比拳头大一些的小窝,我猜测,可能是野兔,或者是松鼠挖的。最后,我确定是小松鼠。在这个小窝里,有块茎的东西,外表上有一层像紫洋葱那样的薄皮。我很奇怪,小松鼠挖它做什么呢?我终于明白了,那个人捡的是水仙的种子。

回国后没几天,有个朋友从爱丁堡回来,送给我七八颗水仙的种子,我喜出望外,果然是我看到的那个人所捡的东西。我把它们埋在窗外的公共绿化带里。半年过去了,毫无动静,我惋惜不已,也许都死掉了吧。毕竟,北京的气候和爱丁堡的气候大不一样,而且干旱的要命。我只能归结为不适宜在这里生长。今年三月初的时候,我惊喜地发现,它们冒出了小小的绿芽。爱丁堡的水仙和我国的水仙貌似差不多,仔细观察还是有区别的。我国的水仙叶子比较水灵,看起来有灵动之气、娇贵,爱丁堡的水仙叶子比较厚实,不会像我们的水仙那样绿得发亮,它是有些暗的。

没过几天,我看见水仙的叶子中间有了小小的花苞。等水仙长到两寸高的时候,水仙的花苞赫然挺立了出来。我们的水仙是白色的,爱丁堡的水仙是黄色的。我们的水仙是美貌的女子,爱丁堡的水仙是英俊的男子。在爱丁堡,它们会长得很高,而在北京的室外,长得却只有两三寸高。

我很喜欢爱丁堡的水仙,因为它会让我想起爱丁堡那座令人震撼的城市。

纤手出芙蓉(国画)

李涛 作品

□ 陈再见

在我的老家,故事被称为“古”,讲故事就叫讲古,听故事自然就是听古。这也没错,几乎每个讲古人都愿意带听众走进历史,就算讲的不是历史故事,他们也会神秘莫测地以“从前”或者“很久以前”作为开场。

我二叔可以说是村里最后一个讲古人,由他口中讲出来的古仔,或多或少都会进行渲染和改编。从这个意义上讲,二叔才是村里最早从事虚构事业的人物。而且,他还懂得揣摩听众的喜好,同样的古,跟不同的人讲,讲法上就各不相同。巴金先生说:“把心交给读者。”我二叔直接把心交给了听众。二叔大概早就知道,人们对虚构的喜爱远超于历史真实,这跟史学家的追求恰好相反,所以《三国演义》永远比《三国志》火爆,野史秘闻永远比正史更吸引眼球。大众之所以更痴迷于虚构的事物,除了虚构更能满足人们对事物的想象外,还有一个关键点,那就是在虚构的基础上还可以再“虚构”,于是僵硬的躯体就像是通了精血,活泛了——虚构成了永无止境的艺术。

历史多次证明,虚构的力量是无穷的,无论是正义还是非正义,虚构在特定的时间里会起到摧枯拉朽的作用。马尔克斯有一本演讲集叫《我不是来演讲的》,里面就讲了一个很有意味的故事。他说有个村庄,有一天有个人说,村里会发生灾难。这句“谣言”很快就在村子传开了,人们都在惊恐地等着灾难发生。几天后,村人开始打包家什,背井离乡,还把房屋都放火烧掉了。于是,灾难便真的发生了。我们不妨把“谣言”视作一次成功的虚构。赫拉利在《人类简史》里也提出一个观点,他说宗教就是虚构出来的产物。你看,即便到今天,宗教的力量依然无法撼动吧。

其实现在想来,我二叔也没错,真假不分,这不正是虚构所带给我们的魅惑力么?无论是讲古人,还是写作者,过度理性和感性都不太合适,只有摇摆不定,模糊世间万物之边界,不知哪些是真的,哪些又是假的,可能真实的像虚构,虚构的反而更真实呢……

大概从上初中开始,二叔的古就吸引不了我了。我开始接触一种被命名为小说的东西。小说隔三差五在班里流传,残破的本子,有的甚至没有封面,不知道书名和作者。在我们那个没有图书馆的位于灯芯山脚下的乡镇中学,谁哪天要是在书包里带来一本小说,谁就是班里最受欢迎的人。

作为痴迷的小说读者,我的目的很简单,就跟少时缠着二叔讲古一样,追求的是故事的奇幻和出其不意。二叔的口才再好,怎样借古讽今,深入浅出,肯定比不上作家的笔墨。如果说讲古人只是虚构故事本身,那么作家在小说中的虚构则要更全面一些,他们不单要虚构故事,还得虚构人物、场景、细节和情绪,甚至虚构“语言”(初读王小波时,我就经历了一场语言上的洗礼)。也就是说,虚构一旦以文学的形式存在,它就不再是单一的力量,而有了构造整个世界的洪荒之力。

我就经常被一些让人击掌叫绝的虚构所震撼,比如马尔克斯的《百年孤独》,比如王小波的《青铜时代》,比如萨拉马戈的《失明症漫记》,还有毕加索的画作,以及电影《楚门的世界》《魔戒》《前目的地》等。

在我看来,好的虚构还需留有余地,或者说具备吸引读者参与其中的能力。就像我们经常听评论家们所告诫的那样——千万不要低估读者的智商。当然,这里对不同时期的作品有不同的评判标准,托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基那个时代,小说作为公众娱乐几乎唯一的方式,就难免要充当扫描仪和记录器的角色。这种堪称伟大的传统技法,一直被我国的作家所传承,巴金的“激流三部曲”、老舍的《四世同堂》,都带有明显的来自苏俄的师承关系。这条被称之为“现实主义”的宏大长河,固然出过不少伟大的作品,却也有弊病之处,作者似乎永远掌握着绝对的操纵力,因而很容易导致人物的脸谱化、故事的程序化和语言的口号化。

好的文学虚构应该是开放性的,它们需要读者的参与,也允许多义的解读,甚至方向迥异的评判。我们在赞叹一种显性的、夺目的虚构时,往往也会把虚构极端化、夸张化。如今,我更为看重那种源自日常、遵从逻辑,或者说生活化的虚构能力。所谓点滴见功力,脱去华丽的衣袍,洗去绚烂的铅华,不再借助于各种特殊的气氛和场域,把虚构秘密地隐藏在日常叙述里,让它们不易被察觉,却又让人心生暗暗的感念。卡夫卡那种把人变成一只甲虫的荒诞,固然想象力爆棚,然而,像罗萨那样想象出“河的第三条岸”,虚构出一种隐性的生活状态和情绪,看似并不惊心动魄,却又不动声色、自然而然的表达,恰恰才是最为高级的文学虚构。

陈再见 1982年生于广东陆丰。发表作品多篇,著有长篇小说《六歌》《出花园记》《骨盐》,小说集《你不知道路往哪边拐》《青面鱼》等五部;曾获《小说选刊》年度新人奖、广东短篇小说奖、深圳青年文学奖等。

萍踪集(组诗)

□ 梁永利

南风行

逆潮而上的云朵

黑色的,动作最快

譬如黑马,观察行空的身姿

在岸边,春燕来了,一剪双翅

民情带雨直下

一路南巡,试水前的腾跳

如暴风之海鸥

鸣叫惊世,做广告、上网络

沿路畅销托辞,酸雨冒出烟囱

污水堰塞海口。大工业的迷雾

在小城镇盘旋

借南风之力,一位老人的言语

变成去锈剂,利刃除根斩草

大地返青,江流激荡

五星下的国门,喇叭裤

走私烟、流行曲将生活的颜面

贴得多姿多彩。时间长了

热了,烂了,原来

我们需要快感

奔驰高速路、高架桥甚至高铁

还给城乡一个套路。南风一吹

高新区、商务圈、创意园

围绕一棵棵大树谈谈落叶

落去的是时间,谈谈新枝

新挂的是一百年的梦想

再朝南,大风口越来越低

当风帆升起,台风眼睁开或闭上

我们都是多年翻滚的海浪

青城山

众多树木,都往山头赶

游客分布在天然图画坊一带

青色挤满手机,毛虫养活树叶

沿途,我与老妪谈论葛薯的斤两

索道的生意因问道人兴隆

门票上的价格存在变数

爬山的石阶苔痕如旧

将汗水逼出来有何意义?我想

上清宫圣火熊熊与青城山有关

洞庭湖记

文正公写完岳阳楼之后

湖的周边,大活云影波光

大做油菜花生意,都不及黄茶动心

洞天福地里,标注十大贡品

一支银针刺穿才子屐痕

那封家书越送越远

岸边听渔歌,时节分出阴阳

秋天围住芦苇,芦苇围住游船

龙女在小岛里等我的快递

忘了填写八百里,寄件的入口

竹眼有泪,井边的妃子

人间烟火你懂不懂,地下或海底

生与死的游戏

黄药师赏月时制成了情爱宝典

我采访过柳姓人家

他演绎的湖中传奇有点离谱

在假戏真做的时代

云泽乡研究会长正在竞选

奖学助学同时进行

锣鼓声击中飞鱼

一日游,我相中导游湘女

古渡遗址

欲上岸的鲸 掠开一面坚硬

刺穿古船

在历史的梦境中漂流

看见蓑衣垂钓 孤舟横摆

众多的显贵也踏歌蛮荒

古渡风凄草瘦

叹逝川者是谁

两千年的世面太难见

唯有雷鸣电闪震荡古渡的神经

它的遗骸

为今人的欢颜复活

涨潮之时

鲸的眼睁得太大

月下记

月下记

其实光阴是偷来的。我把中年

放在桂花树下,芳香洒遍人间

今夜,嫦娥如画,我砌好曲径

以气味为暗记,寻灵丹的人

必定狭路相逢。我放出飞碟

秋分沿路晃来晃去,

与游手好闲的白露玩残蒹葭。

野菊安居窗台

它的花胎分出冷暖,冷的一瓣

烂了千年传唱,暖的一瓣

孕育解愁的良宵。玉兔经过渔村

大户人家点起篝火,烤肉将熟

我手持银斧,削净刺眼的月光

梦回井上

花蝶的双翅切开暗光

蚂蚁低头穿过草丛

夕烟涌起,牧羊的身影

浮游山坳,玉米地,黑瓦房

口哨吹来“啊呀嘞”的歌谣

停止了七十年的旧痛。此后

一场泪流,换来夜雨无声

五指峰能靠近吗

熟悉的形样,如熟悉我的财富

冒险一词悬挂半空

在改写历史之地

开垦这里的草芥,山高风大

有人模仿野鸡啼叫

有人在天街遇见岩耳的美貌

华灯冲着情歌一路闪来

映山红失去睡意,花苞

提前绽开。今年的溪流长了几段

寻找石头的人,非失蹄之马

火把燃烧的声响传过对岸

竹林里,叶子翻卷晨曦

老树生花时,梦回井上

是哪一朵花诞生我

梁永利 《湛江文学》主编,湛江市作家协会副主席。作品散见于《诗刊》《星星》《诗歌月刊》等100多家刊物,曾多次获奖。出版个人专著5部。

严阵以待(版画)

席湖 作品

-我已经到底线啦-

暂时没有评论