□ 刘雨滢

我并不在海边长大,曾经,大海大多是我旅游时目的地的一环,那样的海,常常人声鼎沸,有层层叠叠的热闹。太阳骄艳,浪花便波光粼粼,白色沙滩也浮满金色的亮光,小步小步地跳跃。

似乎是为了让我打破这种既定印象,我在珠海几次去海边,都没有见到太阳。

学校离海很近,所以有时我们会为了一场海上日出,在天未亮时抵达海边。

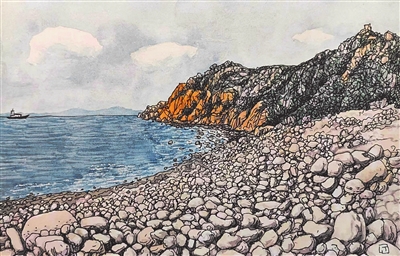

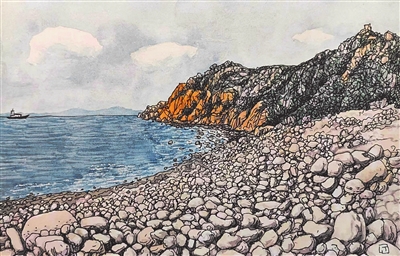

但有时看不到日出,沉沉地挂满了天,把色调压成灰色,衬得整片海域荡涤着无声的壮阔。

白鹭静静立在石堆上,远望大海,我看见远方的渔船疏落,如细小的墨印。船上有人劳作,挥动手臂、船桨,搅动一小块海浪。白鹭仍是不动,背对岸边,凝视着渔民的方向,时不时有浪花拍上礁石,没过它的脚,它偶尔会在浪大时跳上另一块石头,但大部分时候都很平静。我觉得它孤洁,像水墨画中的一抹白。

海边没有太阳,海水并不蓝,夹杂了大量混浊沙石的入海口,更贴近于灰黄色,几分萧瑟,几分沉默,容易把站在海边的人卷入海的故事。我看了很久,不知道白鹭在想什么,直到我们离开海边,它还在那块石堆上。我也拍了不少照片,拍白鹭和人遥遥相望,拍望不到边的海的尽头,拍杂乱静默的石头,都像文艺电影的景物转场,透着未经雕饰的、野性的生命力,在这一刻我离自然很近,我感受到它和他们,共生、共处。

后来一次,我去珠海渔女边,正好碰上风筝节,按理说应该阳光明媚,蓝得透亮的天和斑斓的风筝共同作画——可预想中的海边场景没有出现,云很厚,盖住了太阳,色调仍是灰色,视线下移,便能看见与天同色的海,还有久久伫立在香炉湾畔被岁月剥蚀的渔女雕像。珠海的雨季很长,如果台风席卷,又难免风雨交加,暴风雨肆虐时拔起多少大树,她始终站在那,含笑托举明珠,像个奇迹。也许她的身上,装满了沉甸甸的,人们质朴的喜悦和希望。所以她在那,因为人们在那。我听过她的传说,再亲眼看见她的存在,顿觉灰色可以用来描写时间,宽容磨难,也留下痕迹,沉默且慷慨。珠海这栉风沐雨的几十载,她和人们一起经历着。

珠海的海边,大概有只属于珠海的味道。我也遇过几次天晴,阴天冗长的铺垫让日出愈显灿烂。大块的云后面,太阳挣扎反复,几次露出又几次被没过,终于跃于云上,染红了天,水面上光影流淌,让人觉得温柔,带着一种新生的包容。

晴或阴都各有风光,不变的,是海水的颜色。它托举着天空,用灰色作衬,我能听见大海沉稳的心跳声,从宽厚的胸膛中传来,和海浪一齐迸发、奔涌、滔滔不绝。

□ 张 艳

小时候,家乡的街道两旁种满了洋槐树。每到五月,这些洋槐树就会开满洋槐花,那白色的花朵,在夕阳的映照下,显得格外美丽。

每当有风吹过时,洋槐树的枝条和花朵就会随风轻摇,发出“沙沙”的声响。年少时的我总是喜欢躲在洋槐树下,静静地听着这动听的声音,感受大自然的美妙。洋槐花开时,整个树冠都被白色的花朵覆盖,像一朵巨大的花伞,遮荫着行人和车辆。花朵只有指甲盖大小,但密密麻麻地挂满枝头,就像是铺了一层雪白的绒毯。微风吹过,洋槐花摆动着身躯,仿佛在向路人问候,带来一丝清凉。

洋槐花姿态婉约,它们不张扬,也不浮夸,宁静而又美丽。在这个喧嚣的都市里,它们给人以一份安宁,让我们感受到生活中简单而珍贵的美好。

从前,每天放学回家的路上,我都会经过一棵洋槐树。它的枝条伸展开来,像一柄大雨伞一般,遮挡住路边的行人,让他们可以在树荫下稍作休息。而这一次次短暂的停留,也成了我的快节奏生活中的一次次欢喜。

更让我难以忘怀的是,母亲常常会给我做的洋槐花茶。每当洋槐花盛开的时候,她就会去采摘一些洋槐花,泡上热水,加上适量的蜂蜜,做成一杯香甜可口的洋槐花茶。时至今日,每当我喝着这杯茶,都能感受到儿时家乡的温暖和母爱的滋润。

那时候除了母亲的槐花茶还有祖母的槐花饼。每年五月,我总会期待着祖母用洋槐花做饼子。我记得有一次,祖母让我去街上采摘了一些洋槐花,她告诉我这是她的秘密配方,可以做出非常美味的饼子。当我回到家时,她已经准备好了所有材料。祖母先将洋槐花泡在水中,然后把它们捞起来晾干,再用搅拌机打成细泥。接着,把面粉、鸡蛋和糖混合在一起,最后加入洋槐花泥,搅拌均匀。祖母将这个混合物放在平底锅里,像煎饼一样煎制。随着时间的推移,锅里弥漫着香气,让人垂涎欲滴。似乎过了很久,祖母终于把饼子切成小块,放在盘子里,撒上一层糖粉。我和祖母一起吃着这些美味的洋槐花饼子,分享着那份温馨。

如今离开了家乡已经多年,回忆起那些有洋槐花的岁月,心中总会浮现甜蜜的回忆。每年五月看到他乡的洋槐树和洋槐花时,我的心总会瞬间回到儿时的故乡,回到那棵陪伴我度过无数个春夏秋冬的洋槐树下。

或许,洋槐花只是一个平凡的存在,但在我眼中,它却是我家乡记忆的一部分,是我对儿时生活的眷恋。在异乡的日子里,我总是期待着能再次回到家乡,重温那些美好的往事,与洋槐花重新相遇。

□ 徐李素

坐在月光下的猫

尾巴微卷

几颗流星从身后划过

融入了涌动的月色中

好像又是

夜花正开着

纷扰了几里的人家

星星倾泻成梦

聚成一汪星河水

等待昏黄灯下的归人

一个久远的梦

海城之月

蝶花吐蕊

携春化风吹

□ 路红顺

春 仍意犹未尽

夏 就马不停蹄

紧追慢赶地来了

村头那棵老槐树

敞开了满腹洁白的心事

池塘里绿油油的荷叶

和聒噪的蛙鸣

打坐在水面之上

飞来飞去的蜻蜓

渲染初夏的意境

布谷声声

吐纳小麦扬花的清新

一滴滴

洇绿远方

唤醒黎明的村庄

躲藏在树叶里的青杏

探出脑袋 急于着色

在阳光的亲吻下

一点点

透出令人垂涎的金黄

□ 吴明松

记忆中,家乡的河清澈得像一条透明的蓝绸缎,它穿过村庄,越过田野,斗折蛇行,看不到尽头。灌溉田野,洗衣淘米,捕鱼捉虾……乡亲们与河日月相伴、朝夕相处,亲切地把它唤作金花河。

幼时懵懂的我,天真地以为河里盛开着一种叫作“金花”的水植,长大了才知道这河极为普通,在地图上连个正式的名字也没有。但在我心中,它就像一簇嫣然盛开的金色花朵,载着悠悠岁月,静静流淌。

每逢黄昏时分,那暖融融的阳光就像一把把金豆子,随意撒在田头垄上,染黄了河边的翠柳,给小河也织了件金缕衣。小小的我喜欢立于河畔,痴痴地望着光彩潋滟的水波,望着蜿蜒的河道曲曲绕绕,一直延伸进远处的甘蔗林、芦苇荡、打谷场。

河中,有乌篷船慢悠悠地摇过来,精瘦黝黑的船工“老张头”悠闲自在地撑着桨,兴致上了头,他就会吆喝几句风味浓郁的小曲儿,那嗓音仿若在空中翻了几个灵巧的跟斗,攀着树梢,上了山巅。唱累了,他就饮几口用河水酿成的米酒,一吁气,风都醉了。他一撑篙,乌黑的蓬船也憋足了劲,奋力一冒头,穿过了“水葫芦”布下的绿色方阵。河面上的涟漪层层、圈圈,荡开了浣衣少女空灵、清越的笑声。

不远处,成双成对的肥鹅腆着肚子游过来,又停下,相互啄理着雪白的绒毛,时而呢喃低语,时而激昂高歌,天边的云霞听闻,不由羞红了脸颊,藏进西山的薄雾中。我看累了,干脆四仰八叉地躺在河道旁,闭目养神起来,泥土带着清芬,在我的鼻腔中逡巡。柔煦的秋风唱着歌,牵着我的衣角舞蹈。

“小驴儿,回家吃饭喽!”家的方向,忽然传来祖父的铜锣嗓,惊飞了一滩觅食的鹭鸶。他吆喝着我的小名,语调中浸润亲切与随性。我极不情愿地起身,止不住呵欠,一抬头却与远处袅袅的炊烟打个照面,舞姿绰约的白烟似画中的哈达,隆重迎接着每一个肩头落月、荷锄而归的劳动者。旁侧的金花河,将粼粼波光投射在他们身上,圣洁一片。

我心想,去河里捞鱼捉虾的祖父一定满载而归了,于是抚了抚干瘪的肚腩,撒着沾着泥的小腿,小野马似的冲向小院。终不负所盼,农家的晚宴以一盘家乡名肴——小米椒炒肉螺开场,香辣的气息在空气中氤氲萦绕,让家人的味蕾“束手就擒”。贪嘴的我早就半倾身子,支棱在餐桌前,只等祖父一声吆喝“开饭喽”,我便猴急着将手指捏成了鹤嘴状,瞅准一只抓起,吻在唇上,猛“嘬”一口,任凭滚烫、浓郁的汤汁在我的喉舌间翻涌,别样的辣爽。

祖父总会笑着嗔怪说:“你这头小馋驴,小心把嘴烫出泡来。”年幼的我哪顾得上这些,左右开弓,不一会儿,面前已经堆了像小山包一般的螺壳。我好奇地问祖父怎么不吃,他指着缺牙的嘴应道:“爷爷牙口不好,只喜欢看着你吃。”我记得,他嘴角的笑纹像极了春风拂过的金花河。

大快朵颐后,我心满意足地腆着“将军肚”,穿过花厅,踏着骨骼松脆的木楼梯,攀上了别院的露台,一个深呼吸,草木散发出的幽香让我神迷。远眺温情脉脉的金花河,它仍不辞辛劳,不分昼夜地奔向远方。

如水月色下,我遁入梦乡,看见自己变作一枚圆乎乎的叶子,飘落而下,惬意地躺在金花河的怀里,向前奔流,不时激越起一朵朵快乐的浪花……

□ 刘雨滢

我并不在海边长大,曾经,大海大多是我旅游时目的地的一环,那样的海,常常人声鼎沸,有层层叠叠的热闹。太阳骄艳,浪花便波光粼粼,白色沙滩也浮满金色的亮光,小步小步地跳跃。

似乎是为了让我打破这种既定印象,我在珠海几次去海边,都没有见到太阳。

学校离海很近,所以有时我们会为了一场海上日出,在天未亮时抵达海边。

但有时看不到日出,沉沉地挂满了天,把色调压成灰色,衬得整片海域荡涤着无声的壮阔。

白鹭静静立在石堆上,远望大海,我看见远方的渔船疏落,如细小的墨印。船上有人劳作,挥动手臂、船桨,搅动一小块海浪。白鹭仍是不动,背对岸边,凝视着渔民的方向,时不时有浪花拍上礁石,没过它的脚,它偶尔会在浪大时跳上另一块石头,但大部分时候都很平静。我觉得它孤洁,像水墨画中的一抹白。

海边没有太阳,海水并不蓝,夹杂了大量混浊沙石的入海口,更贴近于灰黄色,几分萧瑟,几分沉默,容易把站在海边的人卷入海的故事。我看了很久,不知道白鹭在想什么,直到我们离开海边,它还在那块石堆上。我也拍了不少照片,拍白鹭和人遥遥相望,拍望不到边的海的尽头,拍杂乱静默的石头,都像文艺电影的景物转场,透着未经雕饰的、野性的生命力,在这一刻我离自然很近,我感受到它和他们,共生、共处。

后来一次,我去珠海渔女边,正好碰上风筝节,按理说应该阳光明媚,蓝得透亮的天和斑斓的风筝共同作画——可预想中的海边场景没有出现,云很厚,盖住了太阳,色调仍是灰色,视线下移,便能看见与天同色的海,还有久久伫立在香炉湾畔被岁月剥蚀的渔女雕像。珠海的雨季很长,如果台风席卷,又难免风雨交加,暴风雨肆虐时拔起多少大树,她始终站在那,含笑托举明珠,像个奇迹。也许她的身上,装满了沉甸甸的,人们质朴的喜悦和希望。所以她在那,因为人们在那。我听过她的传说,再亲眼看见她的存在,顿觉灰色可以用来描写时间,宽容磨难,也留下痕迹,沉默且慷慨。珠海这栉风沐雨的几十载,她和人们一起经历着。

珠海的海边,大概有只属于珠海的味道。我也遇过几次天晴,阴天冗长的铺垫让日出愈显灿烂。大块的云后面,太阳挣扎反复,几次露出又几次被没过,终于跃于云上,染红了天,水面上光影流淌,让人觉得温柔,带着一种新生的包容。

晴或阴都各有风光,不变的,是海水的颜色。它托举着天空,用灰色作衬,我能听见大海沉稳的心跳声,从宽厚的胸膛中传来,和海浪一齐迸发、奔涌、滔滔不绝。

□ 张 艳

小时候,家乡的街道两旁种满了洋槐树。每到五月,这些洋槐树就会开满洋槐花,那白色的花朵,在夕阳的映照下,显得格外美丽。

每当有风吹过时,洋槐树的枝条和花朵就会随风轻摇,发出“沙沙”的声响。年少时的我总是喜欢躲在洋槐树下,静静地听着这动听的声音,感受大自然的美妙。洋槐花开时,整个树冠都被白色的花朵覆盖,像一朵巨大的花伞,遮荫着行人和车辆。花朵只有指甲盖大小,但密密麻麻地挂满枝头,就像是铺了一层雪白的绒毯。微风吹过,洋槐花摆动着身躯,仿佛在向路人问候,带来一丝清凉。

洋槐花姿态婉约,它们不张扬,也不浮夸,宁静而又美丽。在这个喧嚣的都市里,它们给人以一份安宁,让我们感受到生活中简单而珍贵的美好。

从前,每天放学回家的路上,我都会经过一棵洋槐树。它的枝条伸展开来,像一柄大雨伞一般,遮挡住路边的行人,让他们可以在树荫下稍作休息。而这一次次短暂的停留,也成了我的快节奏生活中的一次次欢喜。

更让我难以忘怀的是,母亲常常会给我做的洋槐花茶。每当洋槐花盛开的时候,她就会去采摘一些洋槐花,泡上热水,加上适量的蜂蜜,做成一杯香甜可口的洋槐花茶。时至今日,每当我喝着这杯茶,都能感受到儿时家乡的温暖和母爱的滋润。

那时候除了母亲的槐花茶还有祖母的槐花饼。每年五月,我总会期待着祖母用洋槐花做饼子。我记得有一次,祖母让我去街上采摘了一些洋槐花,她告诉我这是她的秘密配方,可以做出非常美味的饼子。当我回到家时,她已经准备好了所有材料。祖母先将洋槐花泡在水中,然后把它们捞起来晾干,再用搅拌机打成细泥。接着,把面粉、鸡蛋和糖混合在一起,最后加入洋槐花泥,搅拌均匀。祖母将这个混合物放在平底锅里,像煎饼一样煎制。随着时间的推移,锅里弥漫着香气,让人垂涎欲滴。似乎过了很久,祖母终于把饼子切成小块,放在盘子里,撒上一层糖粉。我和祖母一起吃着这些美味的洋槐花饼子,分享着那份温馨。

如今离开了家乡已经多年,回忆起那些有洋槐花的岁月,心中总会浮现甜蜜的回忆。每年五月看到他乡的洋槐树和洋槐花时,我的心总会瞬间回到儿时的故乡,回到那棵陪伴我度过无数个春夏秋冬的洋槐树下。

或许,洋槐花只是一个平凡的存在,但在我眼中,它却是我家乡记忆的一部分,是我对儿时生活的眷恋。在异乡的日子里,我总是期待着能再次回到家乡,重温那些美好的往事,与洋槐花重新相遇。

□ 徐李素

坐在月光下的猫

尾巴微卷

几颗流星从身后划过

融入了涌动的月色中

好像又是

夜花正开着

纷扰了几里的人家

星星倾泻成梦

聚成一汪星河水

等待昏黄灯下的归人

一个久远的梦

海城之月

蝶花吐蕊

携春化风吹

□ 路红顺

春 仍意犹未尽

夏 就马不停蹄

紧追慢赶地来了

村头那棵老槐树

敞开了满腹洁白的心事

池塘里绿油油的荷叶

和聒噪的蛙鸣

打坐在水面之上

飞来飞去的蜻蜓

渲染初夏的意境

布谷声声

吐纳小麦扬花的清新

一滴滴

洇绿远方

唤醒黎明的村庄

躲藏在树叶里的青杏

探出脑袋 急于着色

在阳光的亲吻下

一点点

透出令人垂涎的金黄

□ 吴明松

记忆中,家乡的河清澈得像一条透明的蓝绸缎,它穿过村庄,越过田野,斗折蛇行,看不到尽头。灌溉田野,洗衣淘米,捕鱼捉虾……乡亲们与河日月相伴、朝夕相处,亲切地把它唤作金花河。

幼时懵懂的我,天真地以为河里盛开着一种叫作“金花”的水植,长大了才知道这河极为普通,在地图上连个正式的名字也没有。但在我心中,它就像一簇嫣然盛开的金色花朵,载着悠悠岁月,静静流淌。

每逢黄昏时分,那暖融融的阳光就像一把把金豆子,随意撒在田头垄上,染黄了河边的翠柳,给小河也织了件金缕衣。小小的我喜欢立于河畔,痴痴地望着光彩潋滟的水波,望着蜿蜒的河道曲曲绕绕,一直延伸进远处的甘蔗林、芦苇荡、打谷场。

河中,有乌篷船慢悠悠地摇过来,精瘦黝黑的船工“老张头”悠闲自在地撑着桨,兴致上了头,他就会吆喝几句风味浓郁的小曲儿,那嗓音仿若在空中翻了几个灵巧的跟斗,攀着树梢,上了山巅。唱累了,他就饮几口用河水酿成的米酒,一吁气,风都醉了。他一撑篙,乌黑的蓬船也憋足了劲,奋力一冒头,穿过了“水葫芦”布下的绿色方阵。河面上的涟漪层层、圈圈,荡开了浣衣少女空灵、清越的笑声。

不远处,成双成对的肥鹅腆着肚子游过来,又停下,相互啄理着雪白的绒毛,时而呢喃低语,时而激昂高歌,天边的云霞听闻,不由羞红了脸颊,藏进西山的薄雾中。我看累了,干脆四仰八叉地躺在河道旁,闭目养神起来,泥土带着清芬,在我的鼻腔中逡巡。柔煦的秋风唱着歌,牵着我的衣角舞蹈。

“小驴儿,回家吃饭喽!”家的方向,忽然传来祖父的铜锣嗓,惊飞了一滩觅食的鹭鸶。他吆喝着我的小名,语调中浸润亲切与随性。我极不情愿地起身,止不住呵欠,一抬头却与远处袅袅的炊烟打个照面,舞姿绰约的白烟似画中的哈达,隆重迎接着每一个肩头落月、荷锄而归的劳动者。旁侧的金花河,将粼粼波光投射在他们身上,圣洁一片。

我心想,去河里捞鱼捉虾的祖父一定满载而归了,于是抚了抚干瘪的肚腩,撒着沾着泥的小腿,小野马似的冲向小院。终不负所盼,农家的晚宴以一盘家乡名肴——小米椒炒肉螺开场,香辣的气息在空气中氤氲萦绕,让家人的味蕾“束手就擒”。贪嘴的我早就半倾身子,支棱在餐桌前,只等祖父一声吆喝“开饭喽”,我便猴急着将手指捏成了鹤嘴状,瞅准一只抓起,吻在唇上,猛“嘬”一口,任凭滚烫、浓郁的汤汁在我的喉舌间翻涌,别样的辣爽。

祖父总会笑着嗔怪说:“你这头小馋驴,小心把嘴烫出泡来。”年幼的我哪顾得上这些,左右开弓,不一会儿,面前已经堆了像小山包一般的螺壳。我好奇地问祖父怎么不吃,他指着缺牙的嘴应道:“爷爷牙口不好,只喜欢看着你吃。”我记得,他嘴角的笑纹像极了春风拂过的金花河。

大快朵颐后,我心满意足地腆着“将军肚”,穿过花厅,踏着骨骼松脆的木楼梯,攀上了别院的露台,一个深呼吸,草木散发出的幽香让我神迷。远眺温情脉脉的金花河,它仍不辞辛劳,不分昼夜地奔向远方。

如水月色下,我遁入梦乡,看见自己变作一枚圆乎乎的叶子,飘落而下,惬意地躺在金花河的怀里,向前奔流,不时激越起一朵朵快乐的浪花……

-我已经到底线啦-

暂时没有评论