□ 李 静

珠海传媒集团 梁冠贤摄

斗门地处珠江出海口,背靠苍翠连绵的黄杨山,有山有水,风光旖旎,咸淡水交汇,水产丰富。泥鱼、禾虫、重壳蟹、黄沙蚬……这些大自然的馈赠按节令接踵而来,经过斗门乡亲之手,变成了一道道美味佳肴,带着海的味道,形成独特风味,引人垂涎三尺。

禾 虫

我的家乡斗门镇李屋村,在我印象里,似乎家家都有个追求制作美食的业余大厨,最让我难忘的是他们煮的禾虫。

禾虫乃大自然赐予斗门人的美食,味道鲜美,营养丰富,以中秋前后为禾虫的最佳赏味期。

听说以前村口白石湖就能捞到禾虫。初一十五前后的夜晚,伴随着潮汐,点亮火把,禾虫见光纷纷出游,密密麻麻,颇为壮观,在那等了一晚的人群,出动工具打捞,不一会儿便满载而归,一路欢声笑语。这些黄绿相间的小虫子当天吃最鲜美,过夜则吸水过多,味道差矣。丰收之年多得一天吃不完,那时没有电冰箱,怎么办?据说可以做成酱、腌咸、晒干等各式禾虫制品,储存起来能吃上一段时间。后周边的村庄修堤坝,海水被拦截,白石湖的禾虫逐渐绝迹。可老一辈讲起当年捞禾虫盛况还是滔滔不绝,津津有味。

那年中秋,亲戚送来了一大桶新鲜禾虫,个头小,颜色鲜。祖父看了微微一笑,竟亮出“一虫三味”的绝活:砂锅焗禾虫、姜葱炒禾虫、花生猪肉焖禾虫。

铁锅吱吱作响,浓烈的鲜香从锅盖逢钻出来,那顿禾虫宴真是吃得齿颊留香!没煮的鲜禾虫,祖母拿去做禾虫酱:把禾虫洗净,开水灼过沥干,放进干瓦罐,撒上盐,然后倒些花生油盖上,腌一段时间还要晒一段时间的太阳。在有太阳的午后,只见祖母把瓦罐抱出来晒,坐在旁边看着防猫偷吃。这时的禾虫很臭,远远就能闻到,我总是想,这么臭还能吃吗?

那时的禾虫酱晒了多少天,我已忘了。有天吃饭时,发现饭桌上有一小碟气味奇特的酱,褐色,依稀看见禾虫的身影,我不敢下筷子,祖母夹了一筷子放我碗里:“好吃的”。果然,咸香馥郁,绵长回甘,比起祖父拿手绝活“禾虫三味”另有一番风味。

祖母故去后,家里再没有人会做禾虫酱了;再后来禾虫变得价贵难得,禾虫酱成了我记忆深处的美味,里面有慈祥的祖母、远去的童年岁月和可爱的故乡。

三黎鱼

三黎鱼是斗门人爱吃的一种鱼,不同乡村有不同的做法,本地人一看桌上的三黎鱼,几乎可以猜出厨师是哪个乡的。譬如,乾务五山喜欢苦瓜焖三黎鱼,莲洲上横喜欢姜蓉、肥肉清蒸腌过一天的三黎鱼,美其名曰“三黎一夜情”,而斗门镇一带喜欢火腩蒜头焖三黎鱼。

其实三黎鱼不是斗门出产的,市面上卖的都是冰鲜鱼,这种鱼只要够大就有发挥空间,可蒸可煮可焖。父亲常说,选一条三斤的大鱼焖上三小时,好吃得欲罢不能。

夏初的三黎鱼最为肥美,民间有春鳊秋鲤夏三黎的说法。有一年“五一”假期,父亲买到一条接近三斤的三黎鱼,连忙打电话唤我们回去吃饭。

我好奇他是怎样烹制三黎鱼的,于是进厨房打下手,满足一下好奇心。我剥蒜皮,他挖鱼鳃:“这种做法不打鳞不开肚,只挖腮。蒜头腩肉一起焖。”猪肉先下油锅,出油后放鱼、蒜。肥肉出油快,去腥还能提升鱼肉的甘香。只见滚油吱吱作响,片片鱼鳞应声而起,两面翻动,鱼由青灰变金黄,蒜香四溢,放上酱油、黄糖、米酒和水盖上锅盖焖。鲜香悄然从厨房飘出,越来越浓。当蒜已成泥,肥肉变透明就可以出锅。

这时鱼鳞已软,肉质鲜嫩,就着浓汁,和着蒜泥,多层次的味道刺激味蕾,甘香鲜美,汁浓味厚。大家都争着一尝为快,连赞好味道,父亲乐了,把鱼肠、鱼鳞独有的功能、焖的时间娓娓道来,原来这些都是前人多次实践总结的,不是他研发的,是最正宗的传承已久的家乡味道。老人家对家庭聚餐十分重视,有时父亲买不到大的三黎鱼,就买两条一斤多的。他经常跑几个市场选购食材,就是为了让家人齐聚共享美味。

后来我在饭店也吃过好几回三黎鱼,做法不同,味道自然不一样,然而最能勾起我食欲的还是父亲做的三黎鱼。

都说家乡食物的味道就是家的味道。斗门物产丰富,食材范围之广,烹饪方法之多,想必也让无数游子在饭蔬之间尽解乡愁。

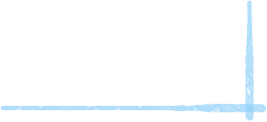

毓秀书房

钟凡 作品

□ 伊朵雪

珠海连日来的雨天,今天终于放晴了,不觉春已归去,天空吹来初夏的风,清凉中有一丝暖意,不再是冷冽冽,湿漉漉的了。因是初夏,雨季刚过,阳光还不够强烈,薄阳似纱,风温柔,水波也温柔,趁着下一轮的“龙舟水”到来之前,去郊外寻找夏天的第一朵花,第一眼看到的夏花会是什么呢?真是让人期待啊!

走在绿荫小道,两边花草树木相迎,风一过,飘下丝丝缕缕的棉絮,那是木棉和异木棉的花絮,每年四五月便满城飞絮,白色的絮如雪、如云、如棉花糖,更像是一团棉花,飘下来的时候对于骑车者是有点恼人的,怕它不小心落在眉间,掠过眼眉,挡住了视线,影响骑行安全,要是在河边骑车,打个喷嚏,手一抖真怕把车骑到河水中洗澡了。对于行人来说,它像雪花落下来一样浪漫且充满了诗意,仿若回到雪花飘飘的冬天,在漫天雪花下行走,让人忘了此刻是五月。此时,我接住几缕落下来的花絮,轻轻揉着,柔弱无骨,像搓丝线,像揉面团,真想多收集一些回去做个枕头、或被心,却不知可行与否?

河边,还有些春天开的夹竹桃没凋零,三五朵挂在技头垂死挣扎着想占据夏天的地盘,再倔强也到暮年,少了朝气,花儿变得蔫巴巴了。河边有块不知道何时人工挖的一个小鱼塘,虽终年有水,却久无人养鱼,每逢大雨过后会有二三闲人过来垂钓,也是有收获的,除了塘中原来的野生小鱼,小河野生的漏网之鱼也随着涨满的水游到塘中,成了钓鱼人的池中物。鱼塘旁边的几株杨柳朝气蓬勃,绿意浓郁,随风摇曳生姿,倒映在鱼塘上别有一番景致,添了几许风韵。

择一块石头而坐,望着水中的倒影,倒影里有几尾小鱼在水中游,它们肯定以为柳树生在水中,想寻得一栖身之地吧,只可惜是镜中花水中月。每到此时,我便想:若此地有一块天然的大石头就好了,可以枕石衾云,杨柳依依送凉风,睁眼便能观星象看群星闪耀,张耳听风声,鼻嗅花香。此时真想做个银河的“河长”,照看历代的星辰。身处大自然之中,沐浴霞光,赏着万物的美好,早已忘了凡尘琐事,不关心柴米油盐的价格升落,不去想这个月的工资要怎么安排才够用。醉卧在天地间,做个自由的闲人,听青蛙说着田耕的农事,读小鸟衔来远方的消息,看到几只蚂蚁不知偷了谁家的面包,整齐有序地搬运着,那香气像刚出炉的菠萝包,不由有点馋了,不知不觉竟然到了晚饭时间,远处的房屋已有人开了几盏灯,几个人影在走动,想来是在料理晚餐了,而我却在一片迷人的河边沉醉不知归路。

霞光映红了半边天,紫色的花朵慢慢闭上眼睛,曾经也问过友人,这种深紫色的花叫什么名字,然而总是记不住。粉色的、黄色的美人蕉还在挺着它高傲的天鹅颈,也许跟我一样贪恋河边的美景吧。路边的兰花还没抽芽,花期还要过一段时间。

披着霞光,挽着清风,沐着青草的馨香慢慢归家,抬眸被河边对面的一大片碧绿所惊讶,那是一大片的花生地,刚才只顾着寻花看柳,没留意河边对面的花生地。绿得晃眼,绿得肥硕,绿得像是一个人正值生命最旺盛的时候,不难想象过几个月肯定会结出许多饱满的花生粒,应该可以榨出几十斤花生油了,不由替那农人感到高兴。花生地旁边又种了一排豆角,细长嫩绿的豆角在晚风中屹立不动,豆角叶却跟随风起摇动着身姿,呵护着那细细长长的小豆角。

每每看到碧绿、翠绿、果实累累的菜地,在心里不由感叹我们中国人的勤劳智慧,一小块的地也能种出十几种不同的果蔬,且都是硕果累累,一畦青绿就是他们行兵布阵的江山图。勤劳的人们要考虑种什么菜能抗冬天的寒流,盘算什么节气种在春节的时候就可以收成,香菜、芹菜、西芹、菜心、生菜是必须在春节期间收割的,除了做配菜也有好意头啊!特别是一盆生菜放在家里,有“生财”的寓意,别看种菜事小,却也隐藏着大智慧。

心中遐想着,蓦然发现此时霞光已隐在了山后面,夜色越来越浓,河风微凉,不能再贪恋这郊外的好风景了,我已被美景迷住了心神,忘了出来寻找夏天第一朵野花的目的。而听了那么久的风语,闻了那么多的花香,嗅了那么多河水的味道,知晓了那么多远方的秘密,也不虚此行,该收心回家了。与花草树木交换的秘密,相信它们能替我保守的,如果它们不小心泄露出去了,也没关系,我于它们只是一个红尘过客,听一个过客的故事也只是故事,没人会当真的。

□ 杨亚爽

我的乡愁,

是家乡黛色屋顶飘荡着的炊烟。

那飘扬向上的人间烟火,

蒸煮着的是农家粗茶淡饭,

那是家乡繁衍生息的源泉。

儿时的我,

无数次地依偎在灶膛边的母亲身旁,

听母亲哼唱着乡村的优美歌谣成长。

我的乡愁,

是家乡空旷平坦的晒粮场。

夏天每个月朗星稀的晚上,

枕着一天的月色,

仰望空灵的蟾宫,嫦娥的神话,赋予我无限的想象。

“稻花香里说丰年”,

“听取蛙声一片”,

陶醉中,

我走进了美妙的梦乡。

我的乡愁,

是家乡那条果林覆盖的乡村小路。

整天拥挤着出入的耕者和归人,

寄托的是播种的希望,

期盼的是丰盈的收获。

那延伸到村口的是游子挥泪作别的小桥,

乡村小路成为一条牵扯的长线,

小桥成了家乡的手,

把放飞风筝的线端,

紧紧地攥在自己的手上。

我的乡愁,

是家乡那棵长须飘忽的老槐树。

满身的皱褶,记载着岁月的沧桑;

家乡的故事,在你的血液中流淌。

经历过苦难的岁月,

也见证了今日的变迁,

一部恢宏的村史——

跌宕起伏的情节,

诉说着前世今生的演变。

如果你有思维,定能详尽地描述……

甚至可以准确到每一个标点。

我的乡愁,

是家乡那条不是很高的河堤。

可以登高眺望,也可冥思遐想——

这里有诗,

也有远方,

更有我那刻骨铭心的孩提时光!

偶有微风荡过,

每棵杨树,都在频频招手,

把我的乳名轻轻呼唤——

催我穿越时空,走回时光湮灭的童年。

我那可爱的故乡啊,

你是一首靓丽诗词,

栖居在我心中。

每回的思念,都是一次动情的吟诵!

让我们一起拭去岁月的尘埃,

把美丽的童话世界重新铺展。

□ 唐逢英

童年

叮当作响的铜铃,

是童年的秘密,

藏在岁月的糖果盒里。

五彩气球,飘荡在心间,

象征着无尽的想象,

稚嫩的脸庞,写下未来的诗篇。

重拾那些梦,那是时间在捉迷藏,

蝴蝶和影子,

舞蹈于阳光下的画布。

童心未泯的笑声,

回荡在城市的角落,

如溪流,洗涤尘埃,

唤醒记忆的花园。

那是成长的中场休息,

是纯真的殿堂,

怀念与期待,

交织成一首未完的童谣。

儿童节,不只是孩子的节日,

是生活的甜美,

提醒我们,保持那份柔软,

即使在岁月的长河。

在这一天,我们与童心共舞,

重返无忧的时光,

让心灵飞翔,像风筝在云端,

向着阳光的方向。

它是一首未完的歌,

是一次永恒的召唤,

唤醒心底的善良,

让爱如孩童般纯洁无瑕。

儿童

在世界的边缘,儿童是透明的诗行,

他们的眼眸,是未解的星辰,

闪烁着神秘的光,

在晨曦与黄昏的交织中,

他们学会奔跑,

是风的轻吻,是鸟儿的翅膀,

是自由的初航。

他们的呢喃,是溪流的低语,

清脆又悠长,

在石桥下的倒影,藏着秘密的宝藏,

他们的小手,握紧梦想的种子,

播撒在心田,

那是未来的蓝图,是希望的篝火,

照亮前行的路。

他们是时间的舞者,

舞动着无尽的可能,

他们在梦的草原上,

无畏地追逐月光,

是春天的嫩芽,是秋天的收获,

是生活最真实的歌唱,

他们的笑声,是世间最美的乐章,

唤醒了沉睡的世界。

□ 肖胜林

故乡河沟多,岸上是一条小路,紧挨着小路,是玉米地高粱地。小路纵横交错,连接着这块地那块地。小路遇水搭桥,那桥大多是青砖筑就,一孔半月形的桥洞,临水照影,很有些古意的味道。

夏季里多雨,河沟里水涨起来。有时水漫过了桥洞,要与桥面持平了。鱼见了水欢腾,摇头摆尾地顶着水游。最得意的是黑鱼,肆无忌惮地追逐着成群的小鱼儿。小鱼儿惶惶地游,一头扎过桥洞,由这条河沟,游到那条河沟去了。

最长的真正意义上的河在村西,叫崔家河。宽十几米,平常的日子里水深不及腰,缓缓地流着。没人知道源头,却都知道它是流进了渤海湾。往上推三五十年,冬天,人们大多顺着这条河,往北走几十里,去海边人家,挑回一担虾酱或者咸蟹。

崔家河西边有田,田比河高。河东却是一片荒地,与河岸齐。荒地也有低洼处,都有不多的水,长三五丛芦苇,有不多的小鱼小虾。涸泽而渔,是孩子们的乐趣。孩子们撅着屁股,一捧一捧地把水泼远了。衣服湿了,泥巴溅满了小脸。水小了,捉到三五尾小鱼,孩子们捧在手里,咯咯地笑。

一年里总有一月半月河水会漫上河岸,那荒地上水及膝盖。有水就有鱼,不能放牧了,却可以去捕鱼。渔网有粘网,有地笼。渔网长长地下到水里去,再不用管。三五个人,站在河堰上,说说桑麻事,抽几支旱烟。太阳慢悠悠地走着,田里庄稼绿油油的,三两簇白云倒映在清清的水里。

西民湾在村西,是小村最大的湾。湾的西侧生长着绿油油的蒲苇,开着红艳艳的睡莲花,东侧却不生水草,一汪碧水荡漾。西民湾其实也不大啊,从东侧一个猛子扎下去,憋不住气了,露出头来,已经是在湾中央了;缓口气,再一个猛子,就快到了蒲苇里。蒲苇里水鸟喳喳,人“哗啦”一声从水下冒出来,抹一把脸,惊了水鸟,水鸟扑啦啦飞。

西民湾水清,水里映照着悠悠白云。搅碎半湾白云的是孩子们,下湾洗澡去啊,孩子们从幽长的巷子里奔跑出来,扑通跳进西民湾,跳进散碎的白云里。西民湾里,便有清脆的吵嚷声,欢快的笑声。有时天上飘过几大朵灰灰的云,灰云飘到西民湾上空,噼里啪啦,雨点儿落下来。孩子们叫起来,赤条条地上岸。雨点儿落在身上,孩子们却不急着跑到不远处的阳光里去,他们拍着屁股,拍得啪啪作响,然后一起喊:东乖乖,西乖乖,太阳过来我晒晒……

一遍一遍地喊,雨终归不会下,灰灰的云扯着雨帘过去了,阳光慢慢又洒满了整个西民湾,照亮了孩子们黑黝黝的皮肤。而故乡,有水浸润着,便成了画,成了诗。

□ 李 静

珠海传媒集团 梁冠贤摄

斗门地处珠江出海口,背靠苍翠连绵的黄杨山,有山有水,风光旖旎,咸淡水交汇,水产丰富。泥鱼、禾虫、重壳蟹、黄沙蚬……这些大自然的馈赠按节令接踵而来,经过斗门乡亲之手,变成了一道道美味佳肴,带着海的味道,形成独特风味,引人垂涎三尺。

禾 虫

我的家乡斗门镇李屋村,在我印象里,似乎家家都有个追求制作美食的业余大厨,最让我难忘的是他们煮的禾虫。

禾虫乃大自然赐予斗门人的美食,味道鲜美,营养丰富,以中秋前后为禾虫的最佳赏味期。

听说以前村口白石湖就能捞到禾虫。初一十五前后的夜晚,伴随着潮汐,点亮火把,禾虫见光纷纷出游,密密麻麻,颇为壮观,在那等了一晚的人群,出动工具打捞,不一会儿便满载而归,一路欢声笑语。这些黄绿相间的小虫子当天吃最鲜美,过夜则吸水过多,味道差矣。丰收之年多得一天吃不完,那时没有电冰箱,怎么办?据说可以做成酱、腌咸、晒干等各式禾虫制品,储存起来能吃上一段时间。后周边的村庄修堤坝,海水被拦截,白石湖的禾虫逐渐绝迹。可老一辈讲起当年捞禾虫盛况还是滔滔不绝,津津有味。

那年中秋,亲戚送来了一大桶新鲜禾虫,个头小,颜色鲜。祖父看了微微一笑,竟亮出“一虫三味”的绝活:砂锅焗禾虫、姜葱炒禾虫、花生猪肉焖禾虫。

铁锅吱吱作响,浓烈的鲜香从锅盖逢钻出来,那顿禾虫宴真是吃得齿颊留香!没煮的鲜禾虫,祖母拿去做禾虫酱:把禾虫洗净,开水灼过沥干,放进干瓦罐,撒上盐,然后倒些花生油盖上,腌一段时间还要晒一段时间的太阳。在有太阳的午后,只见祖母把瓦罐抱出来晒,坐在旁边看着防猫偷吃。这时的禾虫很臭,远远就能闻到,我总是想,这么臭还能吃吗?

那时的禾虫酱晒了多少天,我已忘了。有天吃饭时,发现饭桌上有一小碟气味奇特的酱,褐色,依稀看见禾虫的身影,我不敢下筷子,祖母夹了一筷子放我碗里:“好吃的”。果然,咸香馥郁,绵长回甘,比起祖父拿手绝活“禾虫三味”另有一番风味。

祖母故去后,家里再没有人会做禾虫酱了;再后来禾虫变得价贵难得,禾虫酱成了我记忆深处的美味,里面有慈祥的祖母、远去的童年岁月和可爱的故乡。

三黎鱼

三黎鱼是斗门人爱吃的一种鱼,不同乡村有不同的做法,本地人一看桌上的三黎鱼,几乎可以猜出厨师是哪个乡的。譬如,乾务五山喜欢苦瓜焖三黎鱼,莲洲上横喜欢姜蓉、肥肉清蒸腌过一天的三黎鱼,美其名曰“三黎一夜情”,而斗门镇一带喜欢火腩蒜头焖三黎鱼。

其实三黎鱼不是斗门出产的,市面上卖的都是冰鲜鱼,这种鱼只要够大就有发挥空间,可蒸可煮可焖。父亲常说,选一条三斤的大鱼焖上三小时,好吃得欲罢不能。

夏初的三黎鱼最为肥美,民间有春鳊秋鲤夏三黎的说法。有一年“五一”假期,父亲买到一条接近三斤的三黎鱼,连忙打电话唤我们回去吃饭。

我好奇他是怎样烹制三黎鱼的,于是进厨房打下手,满足一下好奇心。我剥蒜皮,他挖鱼鳃:“这种做法不打鳞不开肚,只挖腮。蒜头腩肉一起焖。”猪肉先下油锅,出油后放鱼、蒜。肥肉出油快,去腥还能提升鱼肉的甘香。只见滚油吱吱作响,片片鱼鳞应声而起,两面翻动,鱼由青灰变金黄,蒜香四溢,放上酱油、黄糖、米酒和水盖上锅盖焖。鲜香悄然从厨房飘出,越来越浓。当蒜已成泥,肥肉变透明就可以出锅。

这时鱼鳞已软,肉质鲜嫩,就着浓汁,和着蒜泥,多层次的味道刺激味蕾,甘香鲜美,汁浓味厚。大家都争着一尝为快,连赞好味道,父亲乐了,把鱼肠、鱼鳞独有的功能、焖的时间娓娓道来,原来这些都是前人多次实践总结的,不是他研发的,是最正宗的传承已久的家乡味道。老人家对家庭聚餐十分重视,有时父亲买不到大的三黎鱼,就买两条一斤多的。他经常跑几个市场选购食材,就是为了让家人齐聚共享美味。

后来我在饭店也吃过好几回三黎鱼,做法不同,味道自然不一样,然而最能勾起我食欲的还是父亲做的三黎鱼。

都说家乡食物的味道就是家的味道。斗门物产丰富,食材范围之广,烹饪方法之多,想必也让无数游子在饭蔬之间尽解乡愁。

毓秀书房

钟凡 作品

□ 伊朵雪

珠海连日来的雨天,今天终于放晴了,不觉春已归去,天空吹来初夏的风,清凉中有一丝暖意,不再是冷冽冽,湿漉漉的了。因是初夏,雨季刚过,阳光还不够强烈,薄阳似纱,风温柔,水波也温柔,趁着下一轮的“龙舟水”到来之前,去郊外寻找夏天的第一朵花,第一眼看到的夏花会是什么呢?真是让人期待啊!

走在绿荫小道,两边花草树木相迎,风一过,飘下丝丝缕缕的棉絮,那是木棉和异木棉的花絮,每年四五月便满城飞絮,白色的絮如雪、如云、如棉花糖,更像是一团棉花,飘下来的时候对于骑车者是有点恼人的,怕它不小心落在眉间,掠过眼眉,挡住了视线,影响骑行安全,要是在河边骑车,打个喷嚏,手一抖真怕把车骑到河水中洗澡了。对于行人来说,它像雪花落下来一样浪漫且充满了诗意,仿若回到雪花飘飘的冬天,在漫天雪花下行走,让人忘了此刻是五月。此时,我接住几缕落下来的花絮,轻轻揉着,柔弱无骨,像搓丝线,像揉面团,真想多收集一些回去做个枕头、或被心,却不知可行与否?

河边,还有些春天开的夹竹桃没凋零,三五朵挂在技头垂死挣扎着想占据夏天的地盘,再倔强也到暮年,少了朝气,花儿变得蔫巴巴了。河边有块不知道何时人工挖的一个小鱼塘,虽终年有水,却久无人养鱼,每逢大雨过后会有二三闲人过来垂钓,也是有收获的,除了塘中原来的野生小鱼,小河野生的漏网之鱼也随着涨满的水游到塘中,成了钓鱼人的池中物。鱼塘旁边的几株杨柳朝气蓬勃,绿意浓郁,随风摇曳生姿,倒映在鱼塘上别有一番景致,添了几许风韵。

择一块石头而坐,望着水中的倒影,倒影里有几尾小鱼在水中游,它们肯定以为柳树生在水中,想寻得一栖身之地吧,只可惜是镜中花水中月。每到此时,我便想:若此地有一块天然的大石头就好了,可以枕石衾云,杨柳依依送凉风,睁眼便能观星象看群星闪耀,张耳听风声,鼻嗅花香。此时真想做个银河的“河长”,照看历代的星辰。身处大自然之中,沐浴霞光,赏着万物的美好,早已忘了凡尘琐事,不关心柴米油盐的价格升落,不去想这个月的工资要怎么安排才够用。醉卧在天地间,做个自由的闲人,听青蛙说着田耕的农事,读小鸟衔来远方的消息,看到几只蚂蚁不知偷了谁家的面包,整齐有序地搬运着,那香气像刚出炉的菠萝包,不由有点馋了,不知不觉竟然到了晚饭时间,远处的房屋已有人开了几盏灯,几个人影在走动,想来是在料理晚餐了,而我却在一片迷人的河边沉醉不知归路。

霞光映红了半边天,紫色的花朵慢慢闭上眼睛,曾经也问过友人,这种深紫色的花叫什么名字,然而总是记不住。粉色的、黄色的美人蕉还在挺着它高傲的天鹅颈,也许跟我一样贪恋河边的美景吧。路边的兰花还没抽芽,花期还要过一段时间。

披着霞光,挽着清风,沐着青草的馨香慢慢归家,抬眸被河边对面的一大片碧绿所惊讶,那是一大片的花生地,刚才只顾着寻花看柳,没留意河边对面的花生地。绿得晃眼,绿得肥硕,绿得像是一个人正值生命最旺盛的时候,不难想象过几个月肯定会结出许多饱满的花生粒,应该可以榨出几十斤花生油了,不由替那农人感到高兴。花生地旁边又种了一排豆角,细长嫩绿的豆角在晚风中屹立不动,豆角叶却跟随风起摇动着身姿,呵护着那细细长长的小豆角。

每每看到碧绿、翠绿、果实累累的菜地,在心里不由感叹我们中国人的勤劳智慧,一小块的地也能种出十几种不同的果蔬,且都是硕果累累,一畦青绿就是他们行兵布阵的江山图。勤劳的人们要考虑种什么菜能抗冬天的寒流,盘算什么节气种在春节的时候就可以收成,香菜、芹菜、西芹、菜心、生菜是必须在春节期间收割的,除了做配菜也有好意头啊!特别是一盆生菜放在家里,有“生财”的寓意,别看种菜事小,却也隐藏着大智慧。

心中遐想着,蓦然发现此时霞光已隐在了山后面,夜色越来越浓,河风微凉,不能再贪恋这郊外的好风景了,我已被美景迷住了心神,忘了出来寻找夏天第一朵野花的目的。而听了那么久的风语,闻了那么多的花香,嗅了那么多河水的味道,知晓了那么多远方的秘密,也不虚此行,该收心回家了。与花草树木交换的秘密,相信它们能替我保守的,如果它们不小心泄露出去了,也没关系,我于它们只是一个红尘过客,听一个过客的故事也只是故事,没人会当真的。

□ 杨亚爽

我的乡愁,

是家乡黛色屋顶飘荡着的炊烟。

那飘扬向上的人间烟火,

蒸煮着的是农家粗茶淡饭,

那是家乡繁衍生息的源泉。

儿时的我,

无数次地依偎在灶膛边的母亲身旁,

听母亲哼唱着乡村的优美歌谣成长。

我的乡愁,

是家乡空旷平坦的晒粮场。

夏天每个月朗星稀的晚上,

枕着一天的月色,

仰望空灵的蟾宫,嫦娥的神话,赋予我无限的想象。

“稻花香里说丰年”,

“听取蛙声一片”,

陶醉中,

我走进了美妙的梦乡。

我的乡愁,

是家乡那条果林覆盖的乡村小路。

整天拥挤着出入的耕者和归人,

寄托的是播种的希望,

期盼的是丰盈的收获。

那延伸到村口的是游子挥泪作别的小桥,

乡村小路成为一条牵扯的长线,

小桥成了家乡的手,

把放飞风筝的线端,

紧紧地攥在自己的手上。

我的乡愁,

是家乡那棵长须飘忽的老槐树。

满身的皱褶,记载着岁月的沧桑;

家乡的故事,在你的血液中流淌。

经历过苦难的岁月,

也见证了今日的变迁,

一部恢宏的村史——

跌宕起伏的情节,

诉说着前世今生的演变。

如果你有思维,定能详尽地描述……

甚至可以准确到每一个标点。

我的乡愁,

是家乡那条不是很高的河堤。

可以登高眺望,也可冥思遐想——

这里有诗,

也有远方,

更有我那刻骨铭心的孩提时光!

偶有微风荡过,

每棵杨树,都在频频招手,

把我的乳名轻轻呼唤——

催我穿越时空,走回时光湮灭的童年。

我那可爱的故乡啊,

你是一首靓丽诗词,

栖居在我心中。

每回的思念,都是一次动情的吟诵!

让我们一起拭去岁月的尘埃,

把美丽的童话世界重新铺展。

□ 唐逢英

童年

叮当作响的铜铃,

是童年的秘密,

藏在岁月的糖果盒里。

五彩气球,飘荡在心间,

象征着无尽的想象,

稚嫩的脸庞,写下未来的诗篇。

重拾那些梦,那是时间在捉迷藏,

蝴蝶和影子,

舞蹈于阳光下的画布。

童心未泯的笑声,

回荡在城市的角落,

如溪流,洗涤尘埃,

唤醒记忆的花园。

那是成长的中场休息,

是纯真的殿堂,

怀念与期待,

交织成一首未完的童谣。

儿童节,不只是孩子的节日,

是生活的甜美,

提醒我们,保持那份柔软,

即使在岁月的长河。

在这一天,我们与童心共舞,

重返无忧的时光,

让心灵飞翔,像风筝在云端,

向着阳光的方向。

它是一首未完的歌,

是一次永恒的召唤,

唤醒心底的善良,

让爱如孩童般纯洁无瑕。

儿童

在世界的边缘,儿童是透明的诗行,

他们的眼眸,是未解的星辰,

闪烁着神秘的光,

在晨曦与黄昏的交织中,

他们学会奔跑,

是风的轻吻,是鸟儿的翅膀,

是自由的初航。

他们的呢喃,是溪流的低语,

清脆又悠长,

在石桥下的倒影,藏着秘密的宝藏,

他们的小手,握紧梦想的种子,

播撒在心田,

那是未来的蓝图,是希望的篝火,

照亮前行的路。

他们是时间的舞者,

舞动着无尽的可能,

他们在梦的草原上,

无畏地追逐月光,

是春天的嫩芽,是秋天的收获,

是生活最真实的歌唱,

他们的笑声,是世间最美的乐章,

唤醒了沉睡的世界。

□ 肖胜林

故乡河沟多,岸上是一条小路,紧挨着小路,是玉米地高粱地。小路纵横交错,连接着这块地那块地。小路遇水搭桥,那桥大多是青砖筑就,一孔半月形的桥洞,临水照影,很有些古意的味道。

夏季里多雨,河沟里水涨起来。有时水漫过了桥洞,要与桥面持平了。鱼见了水欢腾,摇头摆尾地顶着水游。最得意的是黑鱼,肆无忌惮地追逐着成群的小鱼儿。小鱼儿惶惶地游,一头扎过桥洞,由这条河沟,游到那条河沟去了。

最长的真正意义上的河在村西,叫崔家河。宽十几米,平常的日子里水深不及腰,缓缓地流着。没人知道源头,却都知道它是流进了渤海湾。往上推三五十年,冬天,人们大多顺着这条河,往北走几十里,去海边人家,挑回一担虾酱或者咸蟹。

崔家河西边有田,田比河高。河东却是一片荒地,与河岸齐。荒地也有低洼处,都有不多的水,长三五丛芦苇,有不多的小鱼小虾。涸泽而渔,是孩子们的乐趣。孩子们撅着屁股,一捧一捧地把水泼远了。衣服湿了,泥巴溅满了小脸。水小了,捉到三五尾小鱼,孩子们捧在手里,咯咯地笑。

一年里总有一月半月河水会漫上河岸,那荒地上水及膝盖。有水就有鱼,不能放牧了,却可以去捕鱼。渔网有粘网,有地笼。渔网长长地下到水里去,再不用管。三五个人,站在河堰上,说说桑麻事,抽几支旱烟。太阳慢悠悠地走着,田里庄稼绿油油的,三两簇白云倒映在清清的水里。

西民湾在村西,是小村最大的湾。湾的西侧生长着绿油油的蒲苇,开着红艳艳的睡莲花,东侧却不生水草,一汪碧水荡漾。西民湾其实也不大啊,从东侧一个猛子扎下去,憋不住气了,露出头来,已经是在湾中央了;缓口气,再一个猛子,就快到了蒲苇里。蒲苇里水鸟喳喳,人“哗啦”一声从水下冒出来,抹一把脸,惊了水鸟,水鸟扑啦啦飞。

西民湾水清,水里映照着悠悠白云。搅碎半湾白云的是孩子们,下湾洗澡去啊,孩子们从幽长的巷子里奔跑出来,扑通跳进西民湾,跳进散碎的白云里。西民湾里,便有清脆的吵嚷声,欢快的笑声。有时天上飘过几大朵灰灰的云,灰云飘到西民湾上空,噼里啪啦,雨点儿落下来。孩子们叫起来,赤条条地上岸。雨点儿落在身上,孩子们却不急着跑到不远处的阳光里去,他们拍着屁股,拍得啪啪作响,然后一起喊:东乖乖,西乖乖,太阳过来我晒晒……

一遍一遍地喊,雨终归不会下,灰灰的云扯着雨帘过去了,阳光慢慢又洒满了整个西民湾,照亮了孩子们黑黝黝的皮肤。而故乡,有水浸润着,便成了画,成了诗。

暂时没有评论