林小兵

2025-04-11 02:15

林小兵

2025-04-11 02:15

仲春的一天,我骑着共享单车在拐过几处街角后,远远望见书香路口一树树高大的木棉正在怒放,如同擎着朵朵彤云。百度导航显示,目的地已近在咫尺,遂还车步行。不过二百米的穿行,我恍若走过那从未涉足的时光河流。在鳞次栉比的沿街商铺中,抬头处赫然见到几个鎏金大字:山场北帝城隍庙。

循着标识牌拐了进去,在曲廊通幽处,墙头探出数枝疏影横斜的三角梅,黛瓦青砖的建筑物忽地就撞入了眼帘。这便是我慕名多时的珠海本地城隍庙。此前由于种种原因,我每每与这里擦肩而过,这次特意专程探谒,只为一睹古迹尊颜。

据方志记载,此庙肇始于唐宋,原为官建庙宇。其最独特的地方,在于将北帝与城隍合祀一庙。前殿供奉执掌水域的北帝,后殿安坐守护城池的城隍,天地神明共处一檐,暗合古人“天人合一”的哲理。现今所见的庙宇,系新世纪修缮之作,但梁架之间犹存古意:三进两井的格局,穿斗式木构架承托着博古脊,琉璃瓦当与滴水,砖墙石础间流转着时光的包浆。庙门楹联“居高施泽远,润下饮和深”,前后殿的横匾分别为“北海灵光”和“风云变化”。山场北帝城隍庙,在历经数代修缮过后,就这样如一位阅尽沧桑的老者端坐在市井烟火中,在满城新绿里尽显优雅从容。

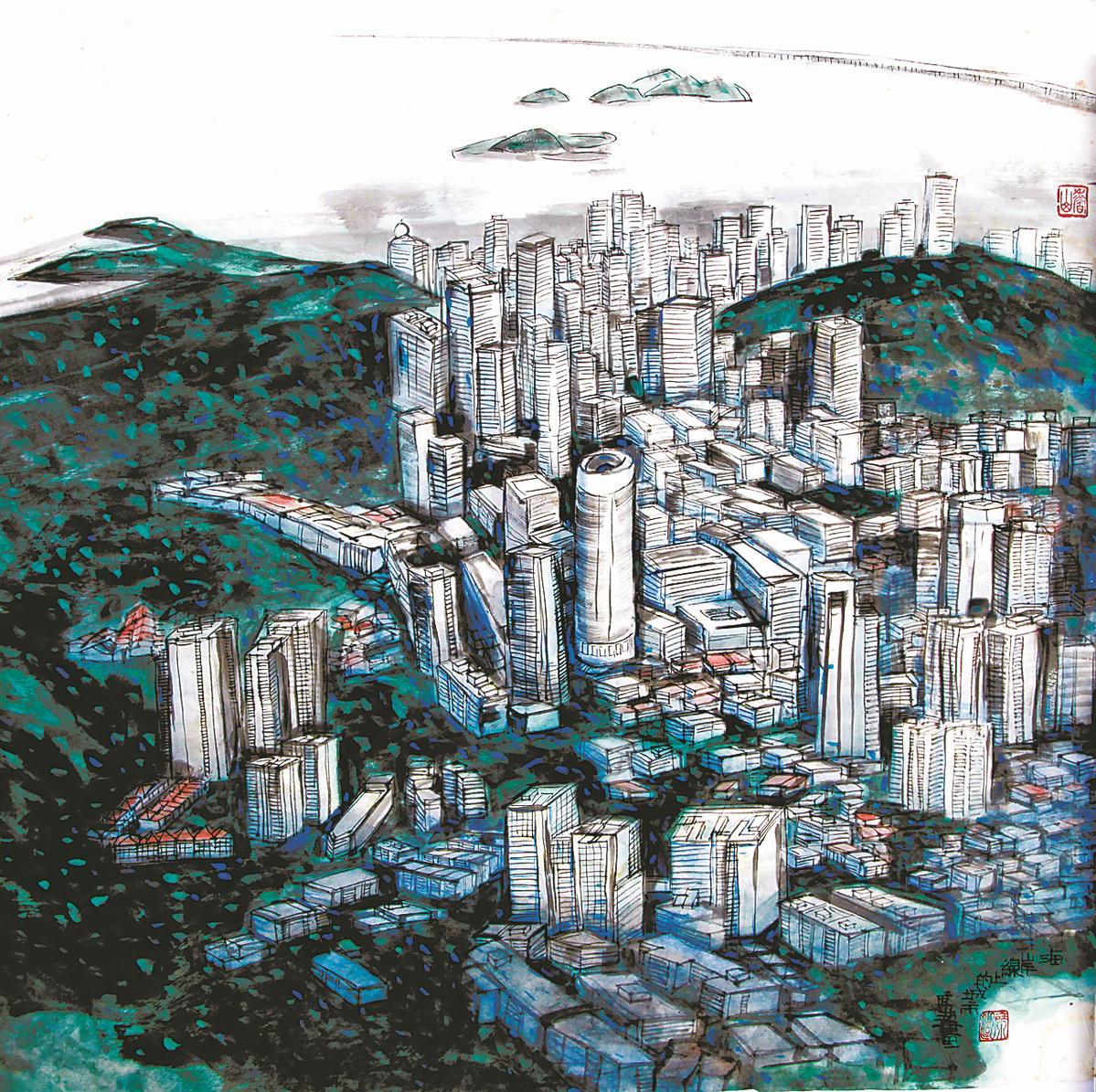

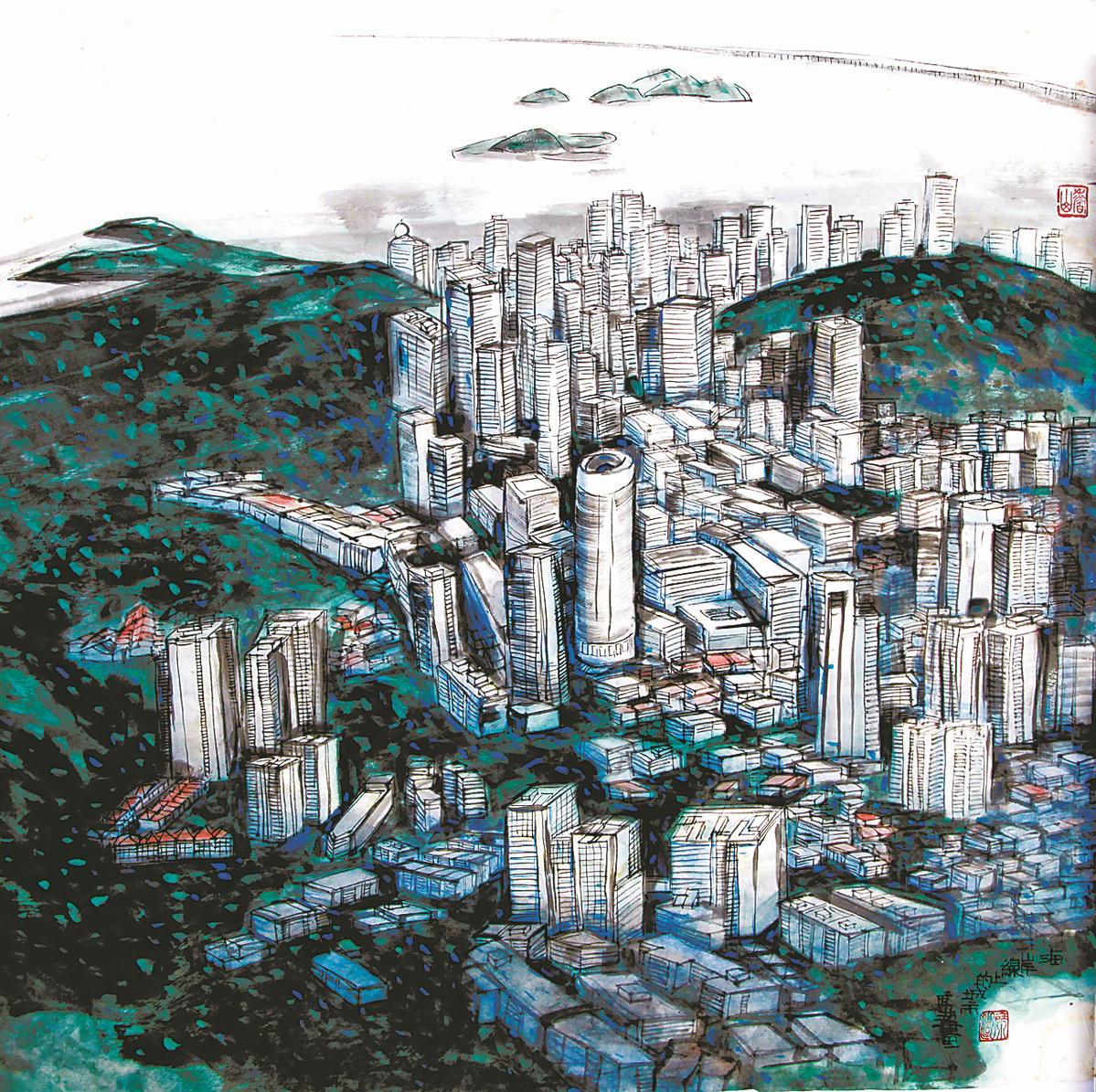

环顾四周,五洲花城的玻璃幕墙折射着缕缕晨光,愈发衬托出古庙如遗世独立般存在。在这寸土寸金的闹市中,能容得下此处古迹,倒像是现代文明向传统文化递出的和解书。据清代《香山县志》所述,山场一带原为伶仃洋中的盐场孤岛,唐至德年间在这里设香山镇,南宋立县时称作香山场,是当下珠海、中山、澳门三地“香山文化”公认的摇篮。

沧海桑田,当年煮海为盐的灶户早已化作春泥,唯有这处庙宇始终固守着潮涨潮落的记忆。城隍,相传为中国古代宗教文化中备受尊崇的神祇,多为有功于地方的人物,是被地方民众信奉的地方守护神。此庙后殿供奉的城隍爷,正是宋代盐官谭虔源。传说这位贤吏执掌盐政时持正守节、德高望重,百姓感念其恩,遂奉为永世守护神。每逢节庆,港澳中珠等地的信众会踏着先民的足迹逶迤而来,在袅袅而起的香火里祈福沉思。

说到香火鼎盛,不得不提清代进士鲍俊的传奇。清代道光三年春闱前,这位岭南才子便曾到城隍庙里焚香祝祷。后来鲍俊负笈北上,在金殿对策之时,其书法如行云流水、俊秀飘逸,令道光皇帝青睐有加,当即朱批“书冠全场”四字,并钦点为殿试第五名,赐“进士出身”,入翰林院庶吉士。衣锦还乡之日,鲍俊特备烧猪前往城隍庙还愿,并挥毫题写“风云变幻”匾额。自此,每逢科考,总有远近慕名的学子纷至沓来,在山场城隍庙缭绕的烟火里寻觅那曾被帝王高看过的笔锋。如今,在庙前的香案上,还可以看见一纸纸别出心裁的祈愿笺。

漫步庙中,晨光掠过雕花槅扇,在青砖地上勾勒出斑驳的影子。前殿北帝像前的铜龟昂首向天,龟甲纹路里沉淀着无数幽古之情;后殿城隍案头的烛火闪烁,映照着信众虔诚的脸。忽闻檐角风铃叮当,恍惚之间,似有历史的声响穿透时空传来,那是唐宋盐工赤脚踏浪的声响,是明清书生吟哦平仄古韵的余音,更是千年山场在岁月长河里的脉动心跳。

此时此刻,“大隐隐于市”这几个字不由自主地浮现脑海。这样的意境,在山场北帝城隍庙无疑得到了最生动的诠释。这座历经千年的古庙,如同深藏于闹市之中的时光琥珀,将唐宋的风雨和明清的墨香悉数封存,静候有缘人前来叩访。

古老的建筑历经岁月沉淀,在时代更迭的洪流中承载着市井人文的传承,寄托着人们求吉纳福的美好愿景,也见证着古老与现代的时空碰撞。出得庙门,春阳已跃上五洲花城高耸的楼尖。不远处,文园中学的琅琅书声正应和香山学校的童谣,石溪公园的摩崖石刻与古元美术馆的现代水墨仿佛在隔空对话。这座将千年光阴折叠在方寸之间的古庙,就像传统文化基因的活化石,在钢筋森林里默默地续写着香山文脉。

沿着山场路徐行,有风拂过,怒放了一春的木棉花落地有声。街口转角处的肠粉店,此刻飘来了阵阵米香味。车水马龙,人潮涌动,突然间醒悟:所谓的文化传承,不正是这般将历史熬成日常,在现代化进程中生生不息吗?

仲春的一天,我骑着共享单车在拐过几处街角后,远远望见书香路口一树树高大的木棉正在怒放,如同擎着朵朵彤云。百度导航显示,目的地已近在咫尺,遂还车步行。不过二百米的穿行,我恍若走过那从未涉足的时光河流。在鳞次栉比的沿街商铺中,抬头处赫然见到几个鎏金大字:山场北帝城隍庙。

循着标识牌拐了进去,在曲廊通幽处,墙头探出数枝疏影横斜的三角梅,黛瓦青砖的建筑物忽地就撞入了眼帘。这便是我慕名多时的珠海本地城隍庙。此前由于种种原因,我每每与这里擦肩而过,这次特意专程探谒,只为一睹古迹尊颜。

据方志记载,此庙肇始于唐宋,原为官建庙宇。其最独特的地方,在于将北帝与城隍合祀一庙。前殿供奉执掌水域的北帝,后殿安坐守护城池的城隍,天地神明共处一檐,暗合古人“天人合一”的哲理。现今所见的庙宇,系新世纪修缮之作,但梁架之间犹存古意:三进两井的格局,穿斗式木构架承托着博古脊,琉璃瓦当与滴水,砖墙石础间流转着时光的包浆。庙门楹联“居高施泽远,润下饮和深”,前后殿的横匾分别为“北海灵光”和“风云变化”。山场北帝城隍庙,在历经数代修缮过后,就这样如一位阅尽沧桑的老者端坐在市井烟火中,在满城新绿里尽显优雅从容。

环顾四周,五洲花城的玻璃幕墙折射着缕缕晨光,愈发衬托出古庙如遗世独立般存在。在这寸土寸金的闹市中,能容得下此处古迹,倒像是现代文明向传统文化递出的和解书。据清代《香山县志》所述,山场一带原为伶仃洋中的盐场孤岛,唐至德年间在这里设香山镇,南宋立县时称作香山场,是当下珠海、中山、澳门三地“香山文化”公认的摇篮。

沧海桑田,当年煮海为盐的灶户早已化作春泥,唯有这处庙宇始终固守着潮涨潮落的记忆。城隍,相传为中国古代宗教文化中备受尊崇的神祇,多为有功于地方的人物,是被地方民众信奉的地方守护神。此庙后殿供奉的城隍爷,正是宋代盐官谭虔源。传说这位贤吏执掌盐政时持正守节、德高望重,百姓感念其恩,遂奉为永世守护神。每逢节庆,港澳中珠等地的信众会踏着先民的足迹逶迤而来,在袅袅而起的香火里祈福沉思。

说到香火鼎盛,不得不提清代进士鲍俊的传奇。清代道光三年春闱前,这位岭南才子便曾到城隍庙里焚香祝祷。后来鲍俊负笈北上,在金殿对策之时,其书法如行云流水、俊秀飘逸,令道光皇帝青睐有加,当即朱批“书冠全场”四字,并钦点为殿试第五名,赐“进士出身”,入翰林院庶吉士。衣锦还乡之日,鲍俊特备烧猪前往城隍庙还愿,并挥毫题写“风云变幻”匾额。自此,每逢科考,总有远近慕名的学子纷至沓来,在山场城隍庙缭绕的烟火里寻觅那曾被帝王高看过的笔锋。如今,在庙前的香案上,还可以看见一纸纸别出心裁的祈愿笺。

漫步庙中,晨光掠过雕花槅扇,在青砖地上勾勒出斑驳的影子。前殿北帝像前的铜龟昂首向天,龟甲纹路里沉淀着无数幽古之情;后殿城隍案头的烛火闪烁,映照着信众虔诚的脸。忽闻檐角风铃叮当,恍惚之间,似有历史的声响穿透时空传来,那是唐宋盐工赤脚踏浪的声响,是明清书生吟哦平仄古韵的余音,更是千年山场在岁月长河里的脉动心跳。

此时此刻,“大隐隐于市”这几个字不由自主地浮现脑海。这样的意境,在山场北帝城隍庙无疑得到了最生动的诠释。这座历经千年的古庙,如同深藏于闹市之中的时光琥珀,将唐宋的风雨和明清的墨香悉数封存,静候有缘人前来叩访。

古老的建筑历经岁月沉淀,在时代更迭的洪流中承载着市井人文的传承,寄托着人们求吉纳福的美好愿景,也见证着古老与现代的时空碰撞。出得庙门,春阳已跃上五洲花城高耸的楼尖。不远处,文园中学的琅琅书声正应和香山学校的童谣,石溪公园的摩崖石刻与古元美术馆的现代水墨仿佛在隔空对话。这座将千年光阴折叠在方寸之间的古庙,就像传统文化基因的活化石,在钢筋森林里默默地续写着香山文脉。

沿着山场路徐行,有风拂过,怒放了一春的木棉花落地有声。街口转角处的肠粉店,此刻飘来了阵阵米香味。车水马龙,人潮涌动,突然间醒悟:所谓的文化传承,不正是这般将历史熬成日常,在现代化进程中生生不息吗?

-我已经到底线啦-

暂时没有评论