2025年4月,珠海市香洲区第十八小学,携手香港马鞍山灵粮小学和遵义航天小学重庆路校区,开展“珠港遵校家社协同育人共同体暨爱国主义教育交流活动”,共同绘制教育协同发展的蓝图。本次活动以爱国主义教育为底色,以文化共融为纽带,旨在探索跨区域校家社协同育人的创新路径。

【缘起—山海相连的教育情缘】

在粤港澳大湾区教育一体化发展背景下,在广东省教育厅、香港教育局及澳门教育局联合主办的“2024-2025年度粤港澳姊妹学校签约仪式”上,珠海市香洲区第十八小学与香港马鞍山灵粮小学正式结为“姊妹学校”。同年,为积极贯彻粤黔协作和国家乡村振兴教育帮扶政策,十八小又与遵义航天小学重庆路校区建立了结对关系。

【启航—三地同心的教育新篇】

4月16日上午,“珠港遵校家社协同育人共同体成立大会”在十八小召开。在来自珠海、香港、遵义三地的教育同仁代表及近百名学生的共同见证下,珠海市教育局思宣科黄朗佳、十八小张昭校长、香港马鞍山灵粮小学袁见明副校长、遵义市航天小学重庆路校区苟雨副校长为共同体揭牌,标志着三地教育合作迈向崭新的阶段。

活动现场,珠海市香洲区第十八小学四3班的学生们率先献上了"童心向党,共唱红歌比赛"一等奖曲目《卖报歌》,用童声传承红色记忆;随后学校布鲁鲁合唱团演绎的《汉阳门花园》,以悠扬旋律展现家国情怀。

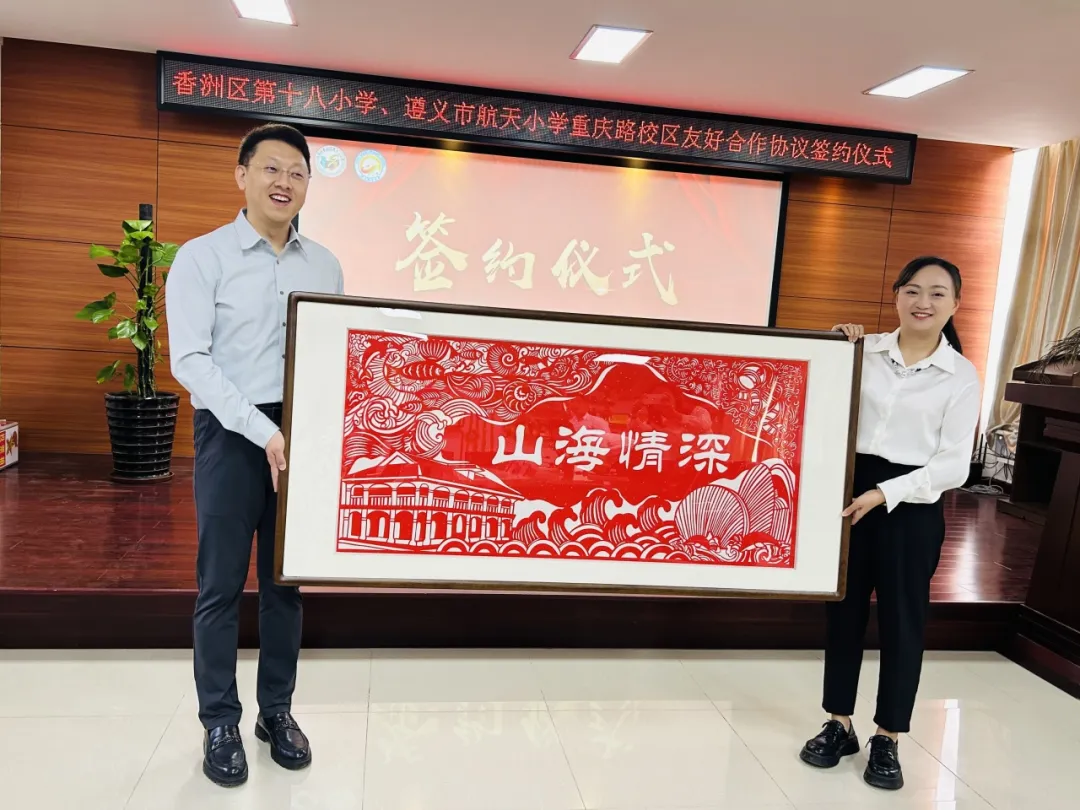

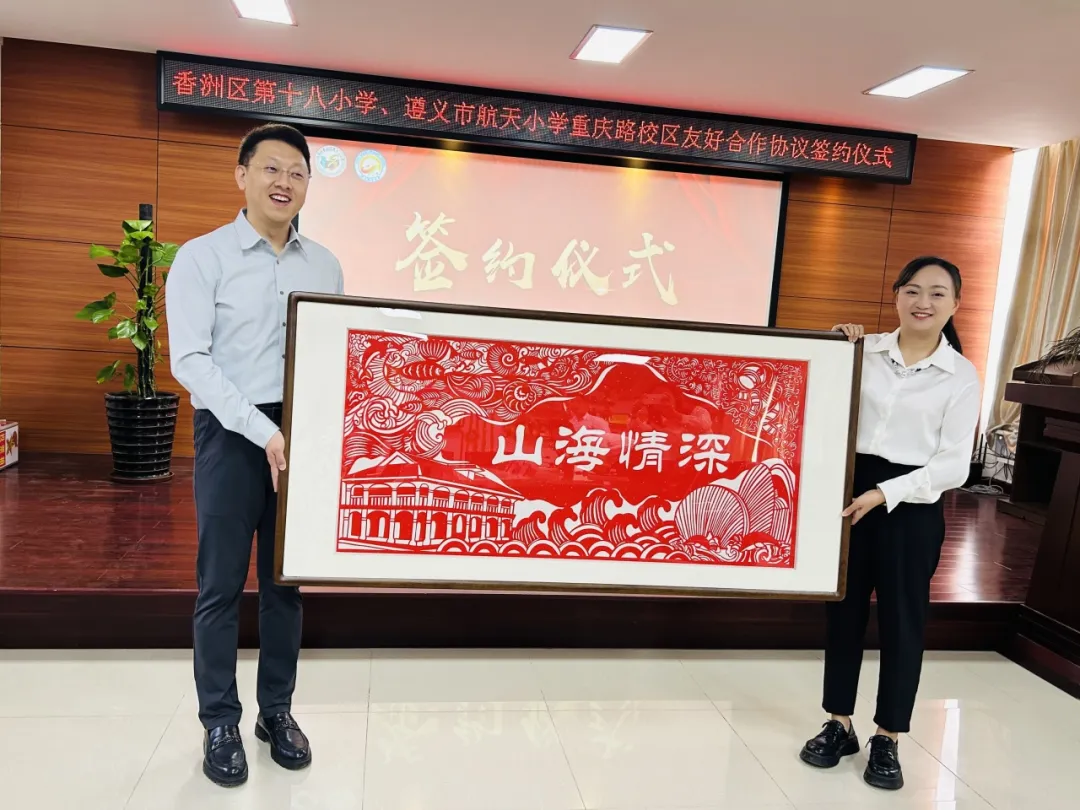

活动在全场齐唱《东方之珠》中达到高潮,三地师生用歌声表达对祖国的热爱。礼炮声中,友谊的锦旗高高飘扬,象征着三地教育合作的崭新起点,标志着三地合作从“点对点”的交流迈向“全方位”的协同。

未来,三校将以爱国主义教育为主线,构建“学校共育、家庭共融、社会共享”的育人体系:在学校层面,共享课程资源、共研教学模式,开发跨地域的爱国主义研学课程;在家庭层面,通过“家庭接待计划”“亲子书信交流”等活动,让三地情感在日常生活中传递;在社会层面,联动博物馆、红色教育基地、企业等资源,共同打造“行走的思政课堂”。

这一合作将促进遵义红色基因、珠海开放精神和香港家国情怀的融合,助力培养具有家国情怀和国际视野的新时代青少年。

【共育—爱国教育的生动课堂】

十八小“思政小讲堂”作为特色少先队活动平台,以"队员主讲+互动分享"的创新模式,将爱国主义教育融入生动课堂。

在本期活动中,来自革命圣地遵义的两名少先队员欧阳廖鑫和任梓瑜分别以《凤凰山上的红军魂》和《传令兵刘志林的故事》为题,用真挚的情感和铿锵有力的童声,深情讲述了长征路上可歌可泣的英雄事迹。

作为"中华白海豚守护学校"的十八小学生,少先队大队长闫文心同学通过生动的图像资料和互动问答,带领同学们探索海洋生态奥秘,展现了学校“党建+红色引领”与“蓝色海洋文化”相融合的德育特色。

在校外延伸活动中,十八小的红领巾讲解员们定期走进珠海博物馆等实践基地,通过实地讲解本土故事、互动体验等方式,将思政教育从课堂延伸到社会大课堂。

【共赏—文化交融的中华之美】

在别开生面的文化交流课上,老师们带领三地学生共同开启了一场跨越地域的文化探索之旅。

音乐课堂上,李媛媛老师精心设计的《走进四大行当》课程,带领同学们领略京剧艺术的独特魅力。同学们不仅学习了生、旦、净、丑四大行当的特色,还在老师的指导下尝试戏曲身段与唱腔,亲身感受国粹的独特韵味。

《鲜花礼赞·祝福祖国》美术创作环节同样精彩纷呈,美术骨干教师吴青燕带着三地学生,以贝壳为花、彩笔为墨,创作出一幅幅充满童真与爱国情怀的贝壳装饰画。小小的贝壳画承载着孩子们对祖国的美好祝愿。

这一刻,京剧的唱念做打与贝壳画的斑斓色彩交相辉映,传统文化的种子在孩子们心中生根发芽。

【同行—校家社协同的温暖实践】

教育不仅仅是课堂上的知识传授,更是生活中的点滴浸润与情感交融。在珠海市香洲区第十八小学的“家庭接待计划”中,16个珠海家庭的家长与孩子们用真诚与热情,为远道而来的遵义学子打造了一段充满温情的成长记忆。

接待家庭以开放和包容的态度,让遵义的孩子们深切感受到“家”的温暖。他们精心策划了形式多样的活动,让遵义的孩子们深入体验珠海的生活与文化:赶海逐浪,于海边沙滩堆砌沙堡、捡拾贝壳;信步闲游,在珠海地标 “日月贝” 前打卡、感受海风。回到家中,两地孩子一同下厨,包饺子、煲广式靓汤;饭后时光,大家围坐一起,下棋对弈、练琴奏曲、合力完成作业,彼此鼓励、相互学习……

经过一周的学习和生活,两地孩子从陌生到熟悉,从羞涩到开朗,他们共同完成了“友谊日记”,用文字和照片记录下相处的点滴记忆。接待家庭郑嘉奕妈妈深有感触地说:“看着孩子们一起踢球的活力,一起写作业时互相讨论的认真,深深感受到,教育的力量可以跨越一切距离。”

活动结束后,两地孩子表示将通过书信、视频延续友谊,而这段跨越山海的温情记忆,也将成为他们成长路上最珍贵的礼物。正如一位遵义学生在日记中写道:“珠海的早茶很赞,海景很美,但最暖的是这里的人。” 校家社的协同合作,让两地孩子在共同生活中收获了友谊、成长与文化的共鸣。

从珠江口到赤水河,从南海之滨到黔北大地,三地的师生用行动诠释了“山海相连,心手相牵”的深刻内涵。这是一场跨越千里的教育之约,更是一次心灵的相遇。

“我们从遵义来,带着红军的故事;珠海的老师、同学和叔叔阿姨们为我们打开了家的温暖;香港的小伙伴让我们看到了不一样的爱国情怀。”一位遵义学生动情地说道。这份情谊,始于教育,融于血脉,将成为三地师生心中最珍贵的记忆。

2025年4月,珠海市香洲区第十八小学,携手香港马鞍山灵粮小学和遵义航天小学重庆路校区,开展“珠港遵校家社协同育人共同体暨爱国主义教育交流活动”,共同绘制教育协同发展的蓝图。本次活动以爱国主义教育为底色,以文化共融为纽带,旨在探索跨区域校家社协同育人的创新路径。

【缘起—山海相连的教育情缘】

在粤港澳大湾区教育一体化发展背景下,在广东省教育厅、香港教育局及澳门教育局联合主办的“2024-2025年度粤港澳姊妹学校签约仪式”上,珠海市香洲区第十八小学与香港马鞍山灵粮小学正式结为“姊妹学校”。同年,为积极贯彻粤黔协作和国家乡村振兴教育帮扶政策,十八小又与遵义航天小学重庆路校区建立了结对关系。

【启航—三地同心的教育新篇】

4月16日上午,“珠港遵校家社协同育人共同体成立大会”在十八小召开。在来自珠海、香港、遵义三地的教育同仁代表及近百名学生的共同见证下,珠海市教育局思宣科黄朗佳、十八小张昭校长、香港马鞍山灵粮小学袁见明副校长、遵义市航天小学重庆路校区苟雨副校长为共同体揭牌,标志着三地教育合作迈向崭新的阶段。

活动现场,珠海市香洲区第十八小学四3班的学生们率先献上了"童心向党,共唱红歌比赛"一等奖曲目《卖报歌》,用童声传承红色记忆;随后学校布鲁鲁合唱团演绎的《汉阳门花园》,以悠扬旋律展现家国情怀。

活动在全场齐唱《东方之珠》中达到高潮,三地师生用歌声表达对祖国的热爱。礼炮声中,友谊的锦旗高高飘扬,象征着三地教育合作的崭新起点,标志着三地合作从“点对点”的交流迈向“全方位”的协同。

未来,三校将以爱国主义教育为主线,构建“学校共育、家庭共融、社会共享”的育人体系:在学校层面,共享课程资源、共研教学模式,开发跨地域的爱国主义研学课程;在家庭层面,通过“家庭接待计划”“亲子书信交流”等活动,让三地情感在日常生活中传递;在社会层面,联动博物馆、红色教育基地、企业等资源,共同打造“行走的思政课堂”。

这一合作将促进遵义红色基因、珠海开放精神和香港家国情怀的融合,助力培养具有家国情怀和国际视野的新时代青少年。

【共育—爱国教育的生动课堂】

十八小“思政小讲堂”作为特色少先队活动平台,以"队员主讲+互动分享"的创新模式,将爱国主义教育融入生动课堂。

在本期活动中,来自革命圣地遵义的两名少先队员欧阳廖鑫和任梓瑜分别以《凤凰山上的红军魂》和《传令兵刘志林的故事》为题,用真挚的情感和铿锵有力的童声,深情讲述了长征路上可歌可泣的英雄事迹。

作为"中华白海豚守护学校"的十八小学生,少先队大队长闫文心同学通过生动的图像资料和互动问答,带领同学们探索海洋生态奥秘,展现了学校“党建+红色引领”与“蓝色海洋文化”相融合的德育特色。

在校外延伸活动中,十八小的红领巾讲解员们定期走进珠海博物馆等实践基地,通过实地讲解本土故事、互动体验等方式,将思政教育从课堂延伸到社会大课堂。

【共赏—文化交融的中华之美】

在别开生面的文化交流课上,老师们带领三地学生共同开启了一场跨越地域的文化探索之旅。

音乐课堂上,李媛媛老师精心设计的《走进四大行当》课程,带领同学们领略京剧艺术的独特魅力。同学们不仅学习了生、旦、净、丑四大行当的特色,还在老师的指导下尝试戏曲身段与唱腔,亲身感受国粹的独特韵味。

《鲜花礼赞·祝福祖国》美术创作环节同样精彩纷呈,美术骨干教师吴青燕带着三地学生,以贝壳为花、彩笔为墨,创作出一幅幅充满童真与爱国情怀的贝壳装饰画。小小的贝壳画承载着孩子们对祖国的美好祝愿。

这一刻,京剧的唱念做打与贝壳画的斑斓色彩交相辉映,传统文化的种子在孩子们心中生根发芽。

【同行—校家社协同的温暖实践】

教育不仅仅是课堂上的知识传授,更是生活中的点滴浸润与情感交融。在珠海市香洲区第十八小学的“家庭接待计划”中,16个珠海家庭的家长与孩子们用真诚与热情,为远道而来的遵义学子打造了一段充满温情的成长记忆。

接待家庭以开放和包容的态度,让遵义的孩子们深切感受到“家”的温暖。他们精心策划了形式多样的活动,让遵义的孩子们深入体验珠海的生活与文化:赶海逐浪,于海边沙滩堆砌沙堡、捡拾贝壳;信步闲游,在珠海地标 “日月贝” 前打卡、感受海风。回到家中,两地孩子一同下厨,包饺子、煲广式靓汤;饭后时光,大家围坐一起,下棋对弈、练琴奏曲、合力完成作业,彼此鼓励、相互学习……

经过一周的学习和生活,两地孩子从陌生到熟悉,从羞涩到开朗,他们共同完成了“友谊日记”,用文字和照片记录下相处的点滴记忆。接待家庭郑嘉奕妈妈深有感触地说:“看着孩子们一起踢球的活力,一起写作业时互相讨论的认真,深深感受到,教育的力量可以跨越一切距离。”

活动结束后,两地孩子表示将通过书信、视频延续友谊,而这段跨越山海的温情记忆,也将成为他们成长路上最珍贵的礼物。正如一位遵义学生在日记中写道:“珠海的早茶很赞,海景很美,但最暖的是这里的人。” 校家社的协同合作,让两地孩子在共同生活中收获了友谊、成长与文化的共鸣。

从珠江口到赤水河,从南海之滨到黔北大地,三地的师生用行动诠释了“山海相连,心手相牵”的深刻内涵。这是一场跨越千里的教育之约,更是一次心灵的相遇。

“我们从遵义来,带着红军的故事;珠海的老师、同学和叔叔阿姨们为我们打开了家的温暖;香港的小伙伴让我们看到了不一样的爱国情怀。”一位遵义学生动情地说道。这份情谊,始于教育,融于血脉,将成为三地师生心中最珍贵的记忆。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论