暑期外出旅行频繁,长时间乘坐交通工具、久坐不动成为常态,然而,在轻松出游的背后,却潜藏着一种不容忽视的健康风险——下肢深静脉血栓。中山大学附属第五医院介入医学中心主任、血管介入科主任庞鹏飞提醒,旅途中若出现腿部肿胀、疼痛、沉重感等异常,务必提高警惕,及时就医排查,以免耽误病情,引发更为严重的并发症。

腿突然肿了痛了?当心血栓找上门

“下肢深静脉血栓,其实就是血液在腿部深静脉中凝结成块,把血管堵住了。”庞鹏飞解释,血栓的形成往往具备三个条件:血流缓慢、血管壁受损以及血液处于高凝状态。久坐久站,正是最常见导致血流变慢的情形。因此,下肢深静脉血栓并不是只有在旅游途中才会得,日常生活中办公久坐、缺乏运动都会增加血栓发生的风险。

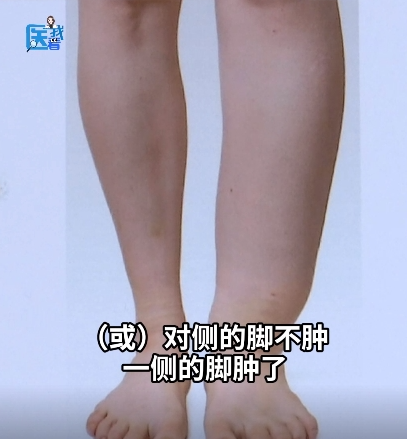

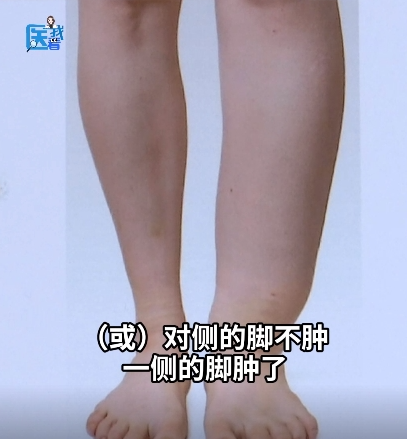

庞鹏飞提醒,久坐之后,如果走路时小腿发酸沉重,局部皮肤温度升高、变红、变硬,或是一侧腿部突然肿胀变粗,或腿部肌肉变硬,这些不适可能正是血栓形成的征兆。“尤其是老年人、有静脉曲张或血栓病史的人群、孕产妇、肥胖者,以及长期吸烟的人,更容易中招。”

此外,深静脉血栓的危险不仅仅在于局部堵塞,一旦血栓脱落,随血液流动进入肺动脉,就可能造成肺动脉栓塞,进而引发呼吸困难、胸痛,严重时甚至猝死。庞鹏飞强调,一旦确诊为下肢静脉血栓后,应应尽快就医检查,明确血栓情况,争取在最短时间内采取干预措施,防止病情恶化。

血栓治疗有“组合拳”,越早干预越好

针对深静脉血栓的治疗,庞鹏飞表示,医院会根据血栓的范围、位置、形成时间以及患者整体身体状况,制定个体化治疗方案。但要注意的是,确诊后患者应尽量避免随意走动或按摩患肢,以免血栓脱落进入肺部,带来更严重的并发症。

“传统上会采用抗凝治疗,这是最基础的处理方式。”庞鹏飞介绍,例如低分子肝素、利伐沙班等抗凝药物,能够防止血栓进一步扩大,同时抑制新血栓的形成。部分患者还会配合使用改善静脉功能的药物,帮助减轻肿胀和不适。

若病程在两周以内,属于“新鲜血栓”,则可能建议进行介入治疗。通过导管进入血管,可以直接抽出血栓或注入溶栓药物将其溶解。“我们有时候会在下腔静脉里植入一个滤网,就像在血液通道上设一道安全屏障,防止大块血栓进入肺动脉主干,引发致命后果。”相比单纯的抗凝治疗,介入手术在部分患者中可更快恢复血流通畅,缓解症状,缩短康复时间。

此外,康复阶段的治疗也不可忽视。医生通常建议患者穿戴医用弹力袜,通过梯度压力促进血液回流,减轻患肢肿胀。“恢复期还要适当活动,增强下肢肌肉泵功能,有助于防止血栓复发。”

旅途中如何护腿?这份防栓指南请收好

“血栓并非无法预防,关键在于日常生活方式。”庞鹏飞强调,在暑期出行期间,长时间乘坐交通工具的人,应每隔一小时起身活动几分钟,避免持续压迫下肢静脉。如果不方便站起,也可以在座位上做踝泵运动和膝关节屈伸运动。

踝泵运动操作简单,只需坐在座位上将脚尖向上勾起,再绷直下压,重复进行10至15次;或脚尖绕环画圈,每组动作做3至4组,有助于推动小腿肌肉收缩,促进血液流动。同样地,膝关节屈伸也有助于下肢血液回流,减少血液滞留。坐在椅子上或床边,背部挺直,双脚平放在地,缓慢弯曲膝关节让大腿靠近腹部,停顿2-3秒后伸直,每组10-15次,每天3-4组。

日常生活中,也应注意多饮水、避免饮酒、饮食清淡,减少高脂高糖摄入,保持血脂平衡。老年人和高风险人群在长时间乘车、乘机前,可在医生指导下考虑穿弹力袜或口服抗凝药物。“另外,深呼吸和轻咳其实也有用,这能帮助胸腔产生压力变化,促进血液回流到心脏。”庞鹏飞补充。

庞鹏飞表示,公众也不必对下肢血栓过度恐慌。“只要提前了解风险,掌握预防要点,规范出行、科学生活,是完全可以有效避免的。”

暑期外出旅行频繁,长时间乘坐交通工具、久坐不动成为常态,然而,在轻松出游的背后,却潜藏着一种不容忽视的健康风险——下肢深静脉血栓。中山大学附属第五医院介入医学中心主任、血管介入科主任庞鹏飞提醒,旅途中若出现腿部肿胀、疼痛、沉重感等异常,务必提高警惕,及时就医排查,以免耽误病情,引发更为严重的并发症。

腿突然肿了痛了?当心血栓找上门

“下肢深静脉血栓,其实就是血液在腿部深静脉中凝结成块,把血管堵住了。”庞鹏飞解释,血栓的形成往往具备三个条件:血流缓慢、血管壁受损以及血液处于高凝状态。久坐久站,正是最常见导致血流变慢的情形。因此,下肢深静脉血栓并不是只有在旅游途中才会得,日常生活中办公久坐、缺乏运动都会增加血栓发生的风险。

庞鹏飞提醒,久坐之后,如果走路时小腿发酸沉重,局部皮肤温度升高、变红、变硬,或是一侧腿部突然肿胀变粗,或腿部肌肉变硬,这些不适可能正是血栓形成的征兆。“尤其是老年人、有静脉曲张或血栓病史的人群、孕产妇、肥胖者,以及长期吸烟的人,更容易中招。”

此外,深静脉血栓的危险不仅仅在于局部堵塞,一旦血栓脱落,随血液流动进入肺动脉,就可能造成肺动脉栓塞,进而引发呼吸困难、胸痛,严重时甚至猝死。庞鹏飞强调,一旦确诊为下肢静脉血栓后,应应尽快就医检查,明确血栓情况,争取在最短时间内采取干预措施,防止病情恶化。

血栓治疗有“组合拳”,越早干预越好

针对深静脉血栓的治疗,庞鹏飞表示,医院会根据血栓的范围、位置、形成时间以及患者整体身体状况,制定个体化治疗方案。但要注意的是,确诊后患者应尽量避免随意走动或按摩患肢,以免血栓脱落进入肺部,带来更严重的并发症。

“传统上会采用抗凝治疗,这是最基础的处理方式。”庞鹏飞介绍,例如低分子肝素、利伐沙班等抗凝药物,能够防止血栓进一步扩大,同时抑制新血栓的形成。部分患者还会配合使用改善静脉功能的药物,帮助减轻肿胀和不适。

若病程在两周以内,属于“新鲜血栓”,则可能建议进行介入治疗。通过导管进入血管,可以直接抽出血栓或注入溶栓药物将其溶解。“我们有时候会在下腔静脉里植入一个滤网,就像在血液通道上设一道安全屏障,防止大块血栓进入肺动脉主干,引发致命后果。”相比单纯的抗凝治疗,介入手术在部分患者中可更快恢复血流通畅,缓解症状,缩短康复时间。

此外,康复阶段的治疗也不可忽视。医生通常建议患者穿戴医用弹力袜,通过梯度压力促进血液回流,减轻患肢肿胀。“恢复期还要适当活动,增强下肢肌肉泵功能,有助于防止血栓复发。”

旅途中如何护腿?这份防栓指南请收好

“血栓并非无法预防,关键在于日常生活方式。”庞鹏飞强调,在暑期出行期间,长时间乘坐交通工具的人,应每隔一小时起身活动几分钟,避免持续压迫下肢静脉。如果不方便站起,也可以在座位上做踝泵运动和膝关节屈伸运动。

踝泵运动操作简单,只需坐在座位上将脚尖向上勾起,再绷直下压,重复进行10至15次;或脚尖绕环画圈,每组动作做3至4组,有助于推动小腿肌肉收缩,促进血液流动。同样地,膝关节屈伸也有助于下肢血液回流,减少血液滞留。坐在椅子上或床边,背部挺直,双脚平放在地,缓慢弯曲膝关节让大腿靠近腹部,停顿2-3秒后伸直,每组10-15次,每天3-4组。

日常生活中,也应注意多饮水、避免饮酒、饮食清淡,减少高脂高糖摄入,保持血脂平衡。老年人和高风险人群在长时间乘车、乘机前,可在医生指导下考虑穿弹力袜或口服抗凝药物。“另外,深呼吸和轻咳其实也有用,这能帮助胸腔产生压力变化,促进血液回流到心脏。”庞鹏飞补充。

庞鹏飞表示,公众也不必对下肢血栓过度恐慌。“只要提前了解风险,掌握预防要点,规范出行、科学生活,是完全可以有效避免的。”

-我已经到底线啦-

暂时没有评论