张伟宁

2025-07-27 23:36

张伟宁

2025-07-27 23:36

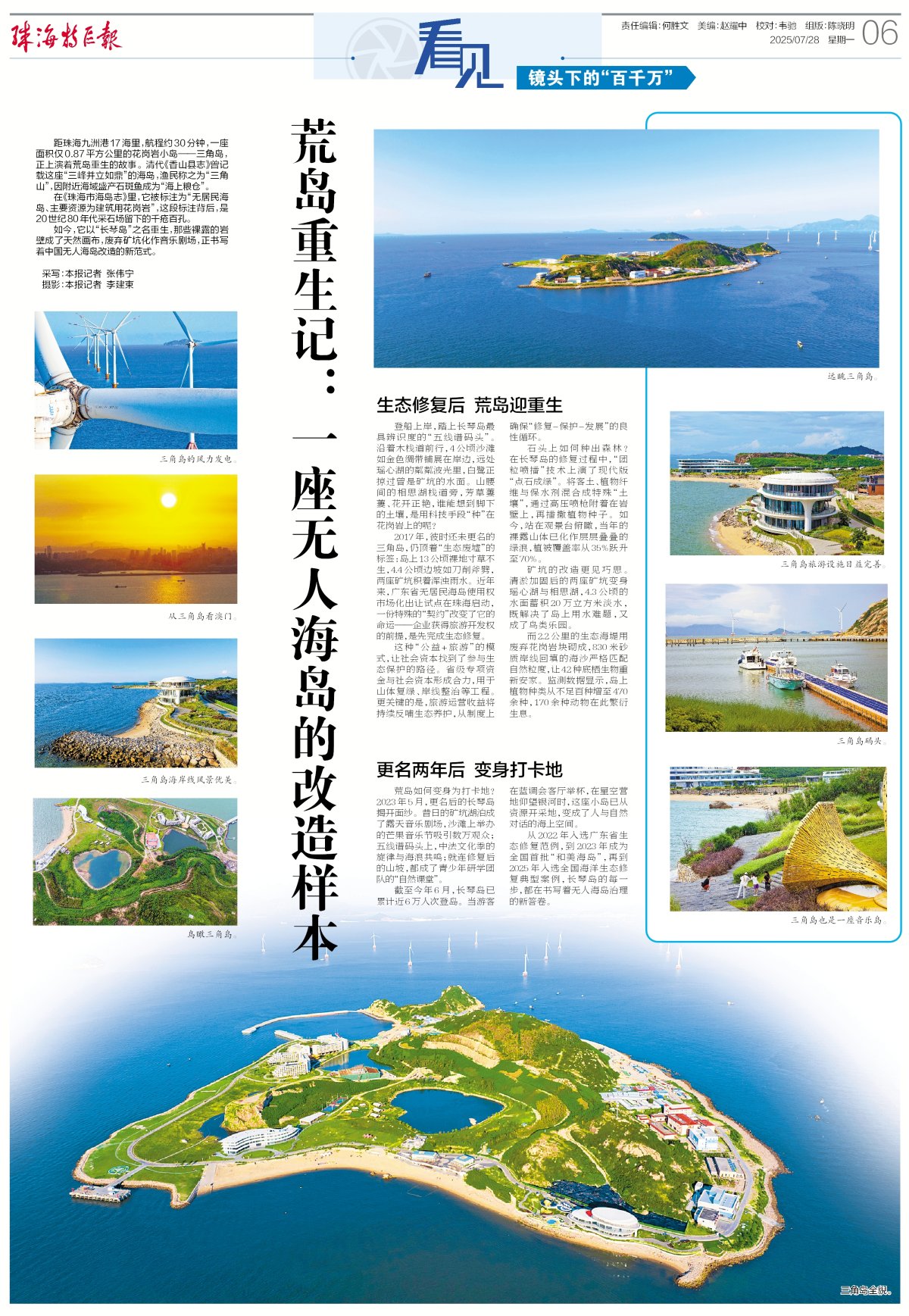

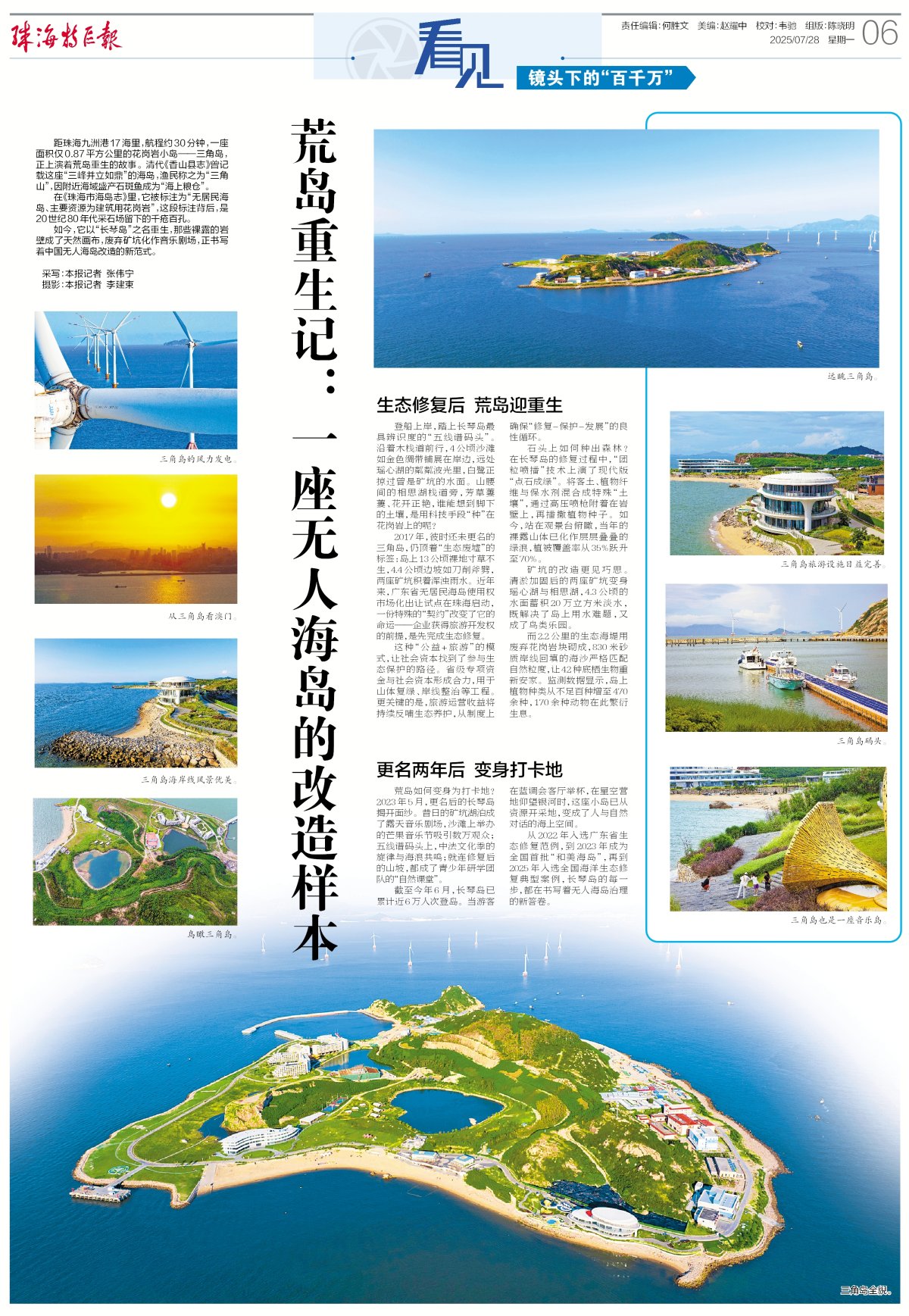

距珠海九洲港17海里,航程约30分钟,一座面积仅0.87平方公里的花岗岩小岛——三角岛,正上演着荒岛重生的故事。清代《香山县志》曾记载这座“三峰并立如鼎”的海岛,渔民称之为“三角山”,因附近海域盛产石斑鱼成为“海上粮仓”。

在《珠海市海岛志》里,它被标注为“无居民海岛、主要资源为建筑用花岗岩”,这段标注背后,是20世纪80年代采石场留下的千疮百孔。

如今,它以“长琴岛”之名重生,那些裸露的岩壁成了天然画布,废弃矿坑化作音乐剧场,正书写着中国无人海岛改造的新范式。

登船上岸,踏上长琴岛最具辨识度的“五线谱码头”。沿着木栈道前行,4公顷沙滩如金色绸带铺展在岸边,远处瑶心湖的粼粼波光里,白鹭正掠过曾是矿坑的水面。山腰间的相思湖栈道旁,芳草萋萋、花开正艳,谁能想到脚下的土壤,是用科技手段“种”在花岗岩上的呢?

2017年,彼时还未更名的三角岛,仍顶着“生态废墟”的标签:岛上13公顷裸地寸草不生,4.4公顷边坡如刀削斧劈,两座矿坑积着浑浊雨水。近年来,广东省无居民海岛使用权市场化出让试点在珠海启动,一份特殊的“契约”改变了它的命运——企业获得旅游开发权的前提,是先完成生态修复。

这种“公益+旅游”的模式,让社会资本找到了参与生态保护的路径。省级专项资金与社会资本形成合力,用于山体复绿、岸线整治等工程。更关键的是,旅游运营收益将持续反哺生态养护,从制度上确保“修复-保护-发展”的良性循环。

石头上如何种出森林?在长琴岛的修复过程中,“团粒喷播”技术上演了现代版“点石成绿”。将客土、植物纤维与保水剂混合成特殊“土壤”,通过高压喷枪附着在岩壁上,再播撒植物种子。如今,站在观景台俯瞰,当年的裸露山体已化作层层叠叠的绿浪,植被覆盖率从35%跃升至70%。

矿坑的改造更见巧思。清淤加固后的两座矿坑变身瑶心湖与相思湖,4.3公顷的水面蓄积20万立方米淡水,既解决了岛上用水难题,又成了鸟类乐园。

而2.2公里的生态海堤用废弃花岗岩块砌成,830米砂质岸线回填的海沙严格匹配自然粒度,让42种底栖生物重新安家。监测数据显示,岛上植物种类从不足百种增至470余种,170余种动物在此繁衍生息。

荒岛如何变身为打卡地?2023年5月,更名后的长琴岛揭开面纱。昔日的矿坑湖泊成了露天音乐剧场,沙滩上举办的芒果音乐节吸引数万观众;五线谱码头上,中法文化季的旋律与海浪共鸣;就连修复后的山坡,都成了青少年研学团队的“自然课堂”。

截至今年6月,长琴岛已累计近6万人次登岛。当游客在蓝调会客厅举杯,在星空营地仰望银河时,这座小岛已从资源开采地,变成了人与自然对话的海上空间。

从2022年入选广东省生态修复范例,到2023年成为全国首批“和美海岛”,再到2025年入选全国海洋生态修复典型案例,长琴岛的每一步,都在书写着无人海岛治理的新答卷。

距珠海九洲港17海里,航程约30分钟,一座面积仅0.87平方公里的花岗岩小岛——三角岛,正上演着荒岛重生的故事。清代《香山县志》曾记载这座“三峰并立如鼎”的海岛,渔民称之为“三角山”,因附近海域盛产石斑鱼成为“海上粮仓”。

在《珠海市海岛志》里,它被标注为“无居民海岛、主要资源为建筑用花岗岩”,这段标注背后,是20世纪80年代采石场留下的千疮百孔。

如今,它以“长琴岛”之名重生,那些裸露的岩壁成了天然画布,废弃矿坑化作音乐剧场,正书写着中国无人海岛改造的新范式。

登船上岸,踏上长琴岛最具辨识度的“五线谱码头”。沿着木栈道前行,4公顷沙滩如金色绸带铺展在岸边,远处瑶心湖的粼粼波光里,白鹭正掠过曾是矿坑的水面。山腰间的相思湖栈道旁,芳草萋萋、花开正艳,谁能想到脚下的土壤,是用科技手段“种”在花岗岩上的呢?

2017年,彼时还未更名的三角岛,仍顶着“生态废墟”的标签:岛上13公顷裸地寸草不生,4.4公顷边坡如刀削斧劈,两座矿坑积着浑浊雨水。近年来,广东省无居民海岛使用权市场化出让试点在珠海启动,一份特殊的“契约”改变了它的命运——企业获得旅游开发权的前提,是先完成生态修复。

这种“公益+旅游”的模式,让社会资本找到了参与生态保护的路径。省级专项资金与社会资本形成合力,用于山体复绿、岸线整治等工程。更关键的是,旅游运营收益将持续反哺生态养护,从制度上确保“修复-保护-发展”的良性循环。

石头上如何种出森林?在长琴岛的修复过程中,“团粒喷播”技术上演了现代版“点石成绿”。将客土、植物纤维与保水剂混合成特殊“土壤”,通过高压喷枪附着在岩壁上,再播撒植物种子。如今,站在观景台俯瞰,当年的裸露山体已化作层层叠叠的绿浪,植被覆盖率从35%跃升至70%。

矿坑的改造更见巧思。清淤加固后的两座矿坑变身瑶心湖与相思湖,4.3公顷的水面蓄积20万立方米淡水,既解决了岛上用水难题,又成了鸟类乐园。

而2.2公里的生态海堤用废弃花岗岩块砌成,830米砂质岸线回填的海沙严格匹配自然粒度,让42种底栖生物重新安家。监测数据显示,岛上植物种类从不足百种增至470余种,170余种动物在此繁衍生息。

荒岛如何变身为打卡地?2023年5月,更名后的长琴岛揭开面纱。昔日的矿坑湖泊成了露天音乐剧场,沙滩上举办的芒果音乐节吸引数万观众;五线谱码头上,中法文化季的旋律与海浪共鸣;就连修复后的山坡,都成了青少年研学团队的“自然课堂”。

截至今年6月,长琴岛已累计近6万人次登岛。当游客在蓝调会客厅举杯,在星空营地仰望银河时,这座小岛已从资源开采地,变成了人与自然对话的海上空间。

从2022年入选广东省生态修复范例,到2023年成为全国首批“和美海岛”,再到2025年入选全国海洋生态修复典型案例,长琴岛的每一步,都在书写着无人海岛治理的新答卷。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论