AI生成

2025-10-10 02:00

AI生成

2025-10-10 02:00

秋风送爽,岭南大地处处铺金缀玉,稻浪翻涌、瓜果垂枝、鱼虾满舱,粤港澳大湾区西岸迎来又一个穰穰满家的季节。

金秋八月,硕果累累。10月10日至11日,珠海举办庆祝2025年“中国农民丰收节”活动,整合农民丰收节与年鱼产业大会双IP资源,集中展示乡村振兴成果、海洋海岛文化魅力及大湾区产业协作成效。

在“百千万工程”春风化雨之下,珠海正以大地为纸、奋斗作墨,执科技与生态之笔,绘制一幅幅绚烂夺目的丰收长卷。

点击观看《珠海“丰”会 “渔”乐圈顶流》视频

珠海西部,万亩示范田在秋阳下熠熠生辉,稻浪如金,随风起伏。远处,无人驾驶收割机列队行进,如同接受检阅的钢铁方阵,精准、高效地吞纳稻穗、吐出谷粒。现代农业的壮阔图景,在这片曾经零散的土地上盛大展开。

金湾区平沙镇,“万亩方”连片种植示范区崛起于昔日低效农田之上。如今,这里已形成水稻、蓝莓、蔬菜、莲藕四大现代化农业产业基地。蓝莓基地中,一簇簇蓝莓如珍珠般缀满枝头,不仅点亮了田野,更点亮了生活——它为300余名本地居民提供了“家门口”的就业岗位,让丰收不仅是物质的回馈,更是人心的安稳。

土地集约化是草朗村农业生态旅游项目的根基。通过流转整合、严守耕地红线,零散田块汇成产业融合的广阔舞台。500亩轮作区内,水稻与油菜交替生长,研学实践、共享农庄、商业配套穿插其间,勾勒出“一线十二景”的农业文化长廊。

走进金湾台隆农业园的莲雾基地,又是另一番景象。果实如红灯笼般累累垂枝,在绿叶映衬下鲜艳欲滴,农人穿梭其间,动作轻快而熟练。平沙镇园林水果种植面积达1.3万余亩,四季果香不绝:春有桑葚与嘉宝果,夏现蓝莓伴凤梨,秋来芒果与番石榴,冬迎青枣和草莓……每一种果实,都是季节写给大地的情书。

斗门荣记果园里,荔枝甜香弥漫空气。农人们正将新采摘的荔枝修剪、打包、装箱,一派火热景象。今年,斗门区荔枝种植面积约2.1万亩,总产量高达4500吨。荔枝、龙眼、黄皮……这些岭南佳果不只甜蜜了舌尖,更充实了农民的笑脸。现代农业产业园里,科技赋能让传统农事焕发全新生机,谱写出一曲新时代的“五谷丰登”赞歌。

蔚蓝的万山群岛海域,波光潋滟,渔歌悠扬,呈现出一幅生动的“年年有余”景象。在这里,海洋不再是天堑,而是珠海人耕牧的蓝色沃野。

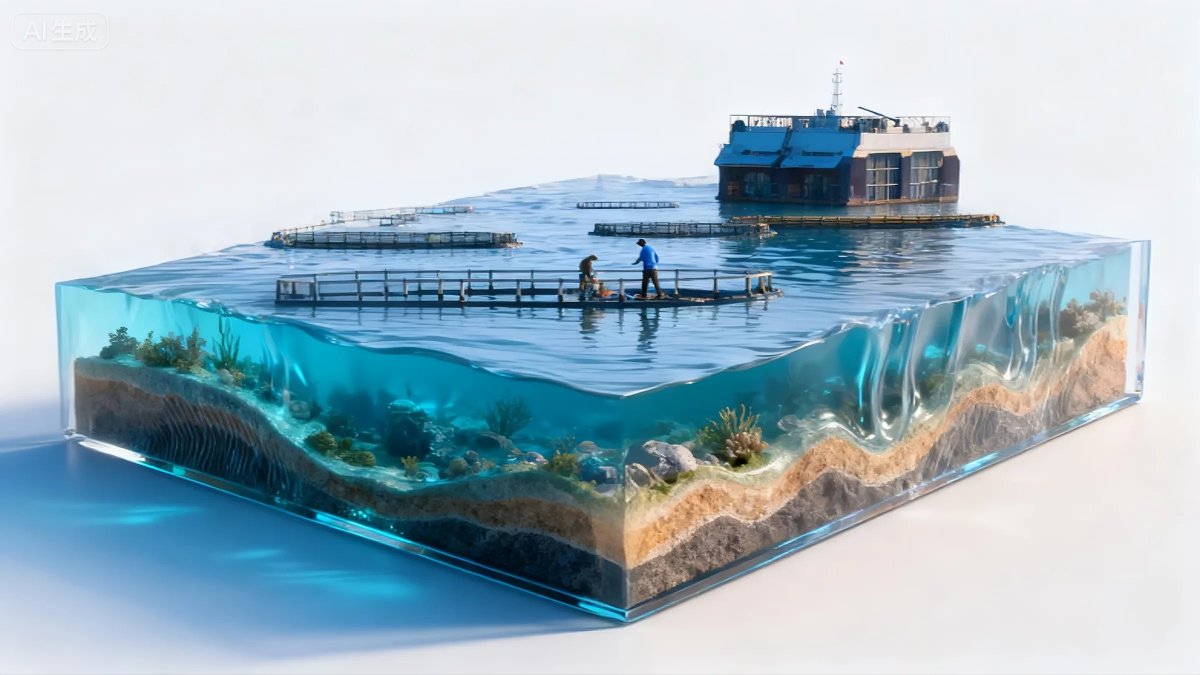

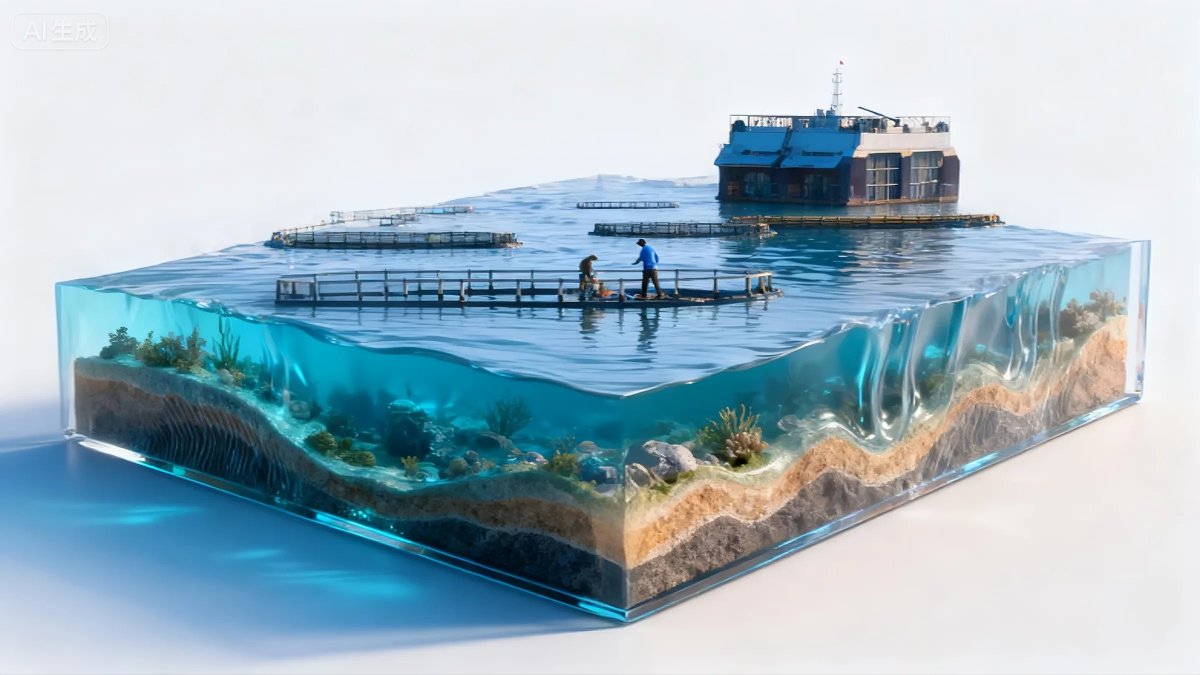

在桂山蜘洲岛海域,“格盛1号”海洋牧场装备巍然矗立。劲风疾浪中,无人机自平台腾空而起,精准地向3万立方米养殖水体投撒饲料,顷刻间章红鱼群争相跃出水面,银鳞闪耀如海上之花。

今年5月,现代化海洋牧场“标准海”样板区于万山隘洲海域正式投产。通过规模化、智能化养殖,预计年产海鱼2500多吨,年产值超过9000万元。科技赋能海洋牧场,让“望洋兴叹”变成“耕海收渔”,传统渔业正在经历一场深刻的蓝色革命。

白蕉海鲈作为珠海首个国家地理标志保护产品,肉质细嫩、营养丰富,是广东现代化海洋牧场当之无愧的“明星”。斗门区海鲈养殖面积超过3.9万亩,年产量占全国六成以上,是珠海农业一张闪亮的“金名片”。在“龙头企业+基地+渔户”产业模式的推动下,白蕉海鲈已形成集约化、标准化、品牌化的全产业链条,成为带动农民增收、推动乡村振兴的重要引擎。

乾务镇湾口村以水产养殖为主,养殖面积2678亩,主打鳗鱼与海鲈。该村引入20余家经验丰富的养殖主体和一家鳗鱼贸易公司,带动百余户村民养殖高端品种“天蓝鳗鱼”,90%产量出口日韩等国家。多年来,附近村庄养殖鳗鱼近8000亩,年均产量7000余吨,产值近10亿元。

莲洲镇福安村则是另一番水乡景致:水网纵横、鱼塘密布,南美白对虾、罗氏虾游弋其间。

从万山群岛到珠海西部乡村,现代海洋牧场和“年鱼经济”正蓬勃发展,“珠海渔牌”的海产品游向千家万户,成为百姓餐桌的鲜味保障。

从深海智能养殖平台“珠海琴”,到全球首艘水体自然交换型深远海养殖工船“湾区伶仃”号,一项项深远海“海工重器”不断刷新着海洋养殖的科技高度,也将珠海推向广东深海养殖装备规模的前列。

由珠海市海洋发展集团投资建设的伶仃牧场,采用“1+N”集群养殖模式,以1号平台为中控,2号、3号为养殖单元,配备30个重力式网箱,总养殖水体达24.5万立方米。这些装备不仅抵御风浪,更托起一座座“蓝色粮仓”,让深远海养殖成为稳产保供的支柱。

正值春耕季节,金湾区平沙镇“万亩方”水稻基地里,多台无人驾驶插秧机正开足马力抢种早稻,标志着珠海首个智慧无人农场试点正式启动。机械行走阡陌之间,身后是新秧如线,一片碧绿接天延展。

前进社区创新“盐田变良田”改造体系,融合土壤调理与精准施肥技术,系统性提升土地肥力。同步探索“耕地恢复+高附加值农产品生产”路径,引入青香优19香、南高系列大果蓝莓、胭脂红番石榴等优良品种,推动土地整治与产业增值有机结合,实现经济、社会、生态效益三重提升。

乾务镇湾口村通过标准化、科技化、品牌化“三化联动”,推动鳗鱼产业从“小而散”走向“大而强”,成为富民兴村的坚实支撑。推动56亩鳗鱼透明工厂加工基地落地,研发盘龙鳝、鳗鱼段、鳗鱼片等新产品,打造从养殖、吊水到深加工、销售的全产业链,进一步擦亮斗门鳗鱼的“金字招牌”。

“斗门荔枝甜过初恋!”镜头前,电台主播走进果园现场采摘、品尝、带货,“嗨购珠海”直播间屏幕上订单不断滚动,两小时内销售荔枝上千斤。今年5月,珠海市网信办主办、珠海传媒集团牵头启动“媒体助农·网络强村”计划,集中展销打通产销链路,提升斗门荔枝品牌知名度。活动累计销售荔枝超3000斤,销售额突破9万元,覆盖斗门、金湾12家企业。

从海岛到乡村,从渔港到田间,珠海通过“农业+文旅+文创”的创新发展模式,让农村变景区、农房变客房、产品变商品,走出一条独具特色的乡村振兴之路。

在“百千万工程”深入推进的浪潮下,返乡创业青年正成为珠海乡村振兴的鲜活力量。在金湾区红旗镇,“90后”青年刘俊杰与同学投资超百万元,将闲置仓库打造成集餐饮、文化、休闲于一体的“8号营地”,成为红旗镇闲置物业活化利用的示范项目。

万山镇东澳村探索出一条渔文旅深度融合的“海岛经济新模式”,突破传统渔业单一发展瓶颈,创新“休闲渔业+非遗文化+特色民宿”产业链。通过“民企注资+村集体入股”成立休闲渔业公司,将海洋资源转化为旅游资本;联动“三灶鹤舞”“英歌舞”等国家级非遗IP,打造“非遗+研学+旅游”场景,实现“生态颜值”与“经济价值”双提升。

高新区唐家古镇高标准建设珠海留学文化馆,规划布局“开路·与世界对话”“筑梦·向复兴出发”“传承留学文化·弘扬留学传统”三个专题展区,打造集文化交流、招商引资、招才引智于一体的综合平台,擦亮珠海“留学文化发源地”金字招牌。

9月2日,东澳岛南沙湾片区保障性租赁住房项目通过验收并正式投用,提供宿舍型保障房527套,可容纳1630人入住,完善海岛公共服务配套,有效满足从事海洋经济的新市民住房需求。

金湾艺术中心启用,斗门妇幼保健院新院建成,麒麟中学等一批优质教育资源落地……当文化场馆的灯光、手术室的无影灯、教室的智慧屏在西部次第亮起,照亮的不仅是地理意义上的西进之路,更是一条以公共服务均等化推进共同富裕的示范路径。

珠海持续强化人才要素,制定青年人才返乡创业扶持政策,开展“十大返乡创业青年”评选,深入推动“百会进百村”、“高校联区镇”、青年“繁星计划”、“创美庭院”巾帼行动等,为“百千万工程”注入源源不断的青春活力。

四幅年画,四种景致,共同绘就了珠海丰收节的绚丽长卷。在“百千万工程”的引领下,珠海正以科技为笔、生态为纸、奋斗为墨,书写着农业强、农村美、农民富的时代新篇。

中国农民丰收节

中国农民丰收节于2018年设立,时间为每年“秋分”,是首个在国家层面专门为农民设立的节日。设立“中国农民丰收节”,将极大调动起亿万农民的积极性、主动性、创造性,提升农民的荣誉感、幸福感、获得感。举办“中国农民丰收节”活动,可以展示农村改革发展的巨大成就,同时体现中国自古以来以农为本的传统。

2025年“中国农民丰收节”主题为“庆农业丰收 享美好生活”。

数说“兴农”

今年8月,珠海发布“海上新基建”项目清单,涵盖108个重点项目,总投资额达1100亿元。其中已签约项目65个,投资292亿元;意向项目投资额达808亿元。

珠海全域土地综合整治成效显著,截至目前,全市农用地整治目标任务完成率达152.24%。

截至目前,珠海整治提升农房风貌719栋,在全省率先成立市场化镇村农房托管运营机构,累计推动农房托管运营224宗,成功盘活750宗,带动村民增收900多万元。

市政府工作报告提出:今年建设森林乡村3个、绿美古树乡村2个、绿美红色乡村2个。打造3条绿美碧带,建设3个幸福河湖。新建改建14个社区公园、口袋公园,新建生态蓝绿廊道20公里。

“百千万工程”典型村培育建设,是广东推动城乡区域协调发展的重要抓手。本次活动将公布十大典型村培育建设案例,展示珠海乡村振兴的实践成果和鲜活样板,激励更多乡村立足实际、大胆创新,走出一条具有本地特色、可持续的振兴之路。

在金湾区红旗镇,三板村与沙脊村毗邻相连,两村以“水”为核心纽带,循着三板村“打底色、挖特色、增亮色”与沙脊村“以水为媒、以院承载”的协同思路,打破传统渔村“靠水吃水”的被动局面,实现从“沉寂渔村”到“网红水乡”的美丽蜕变,走出一条水乡振兴新路径,持续释放生态与经济交融的“水乡动能”。

金湾区三灶镇中心村秉持“政府搭台、村社唱戏、企业帮扶、村民受益”宗旨,创新探索国企、民企、村集体“三企联动”模式,盘活古村、沙滩、农田等特色资源,成功走出一条农文旅深度融合的乡村振兴之路,形成可复制、可推广的“中心村模式”。2024年,该村农文旅业态年营收超千万元,解决超100名村民就业,实现社会效益与经济效益双丰收。

金湾区平沙镇前进社区地处平沙镇西南,农用地面积约10900亩。这个典型的农业社区种植了水稻、莲藕、蓝莓等作物,并养殖四大家鱼、罗非鱼、澳洲蓝龙虾、马友鱼等水产品。辖区内有海皮沟步道、平沙镇党建示范基地、莲藕种植示范基地等农旅资源。

斗门区斗门镇上洲村、下洲村,隔虎跳门水道相望。近年来,两村从“基础整治”到“产业造血”再到“治理提效”,打造出“环境美、产业兴、治理优、村民富”的和美乡村样板,先后获评珠海市农村人居环境整治先进单位、广东省美丽庭院村等称号。

斗门区井岸镇草朗村、乾务镇夏村村作为全省首批“百千万工程”典型村,立足城郊毗邻产业园区,生态与土地资源富集的独特优势,以“土地集约+村企共建”打破要素困局、以“产业造血+长效增收”提振发展动能、以“文化赋能+数字治理”强化治理根基,系统性破解城郊乡村“地散、钱少、业弱、治难”难题,形成可复制可推广的城郊型乡村振兴模式。

斗门区乾务镇湾口村,坐拥珠江口咸淡水交汇的独特生态禀赋,村域面积2.6平方公里,既是省级生态示范村,更凭借“天蓝鳗鱼”特色产业获评全国“一村一品”(鳗鱼)示范村镇。2024年,以湾口村为核心的“斗门鳗鱼”入选全国名特优新农产品名录,年产值近10亿元,走出一条资源禀赋转化为产业优势的乡村振兴之路。

从斑驳老宅到精品民宿、从荒废农地到四季花海、从寂寥古村到文旅热土……高新区会同村通过活化利用古祠堂及现有乡村元素、深挖文旅资源,还原、丰富、重塑文化消费场景,推动珠海“近代第一村”焕发活力。目前,会同社区已成为展示珠海乡村振兴成果的重要窗口,跻身“广东省文化和旅游特色村”行列。

高新区唐家社区坚持保护与创新并重、传统与现代融合,以唐家古镇为核心,推动历史文化街区活化与文商旅深度融合,走出一条高质量发展新路。该社区先后获得“广东省最美志愿服务社区”“广东省宜居社区(四星级)”“第六批广东省家庭文明建设示范点”等19项省市级荣誉,成为珠海文化传承与创新发展的亮丽名片。

近年来,万山区桂山村融合红色文化、海洋资源与客家传统,走出一条传承红色基因、推动产业融合、实现强村富民的特色振兴之路。该村依托得天独厚的区位优势和深厚的红色底蕴,重点发展休闲渔业、红色旅游与民宿经济,2023年11月入选广东省“百千万工程”首批典型县镇村,先后获评全国乡村治理示范村、省文化旅游特色村。

万山区东澳村、外伶仃村以党建为引领,充分发挥党员先锋模范作用,准确把握海岛独具特色的产业发展优势,从休闲渔业、非遗文化、特色民宿三方面入手吸引八方来客,以海岛旅游“一业兴”带动“百业旺”,成为打造“百千万工程”海岛新样板的成功范例。2023年,两个村双双入选省“百千万工程”首批典型村,2024年又同时入选省乡村振兴示范村创建名单(第一批),外伶仃村获评第四批省文化和旅游特色村。

珠海传媒集团AIGC工作室文字:AI生成 图片:钟凡 张洲 梁冠贤 朱文 AI生成 视频:李梅容 编辑:李梅容 责任编辑:叶维佳

秋风送爽,岭南大地处处铺金缀玉,稻浪翻涌、瓜果垂枝、鱼虾满舱,粤港澳大湾区西岸迎来又一个穰穰满家的季节。

金秋八月,硕果累累。10月10日至11日,珠海举办庆祝2025年“中国农民丰收节”活动,整合农民丰收节与年鱼产业大会双IP资源,集中展示乡村振兴成果、海洋海岛文化魅力及大湾区产业协作成效。

在“百千万工程”春风化雨之下,珠海正以大地为纸、奋斗作墨,执科技与生态之笔,绘制一幅幅绚烂夺目的丰收长卷。

点击观看《珠海“丰”会 “渔”乐圈顶流》视频

珠海西部,万亩示范田在秋阳下熠熠生辉,稻浪如金,随风起伏。远处,无人驾驶收割机列队行进,如同接受检阅的钢铁方阵,精准、高效地吞纳稻穗、吐出谷粒。现代农业的壮阔图景,在这片曾经零散的土地上盛大展开。

金湾区平沙镇,“万亩方”连片种植示范区崛起于昔日低效农田之上。如今,这里已形成水稻、蓝莓、蔬菜、莲藕四大现代化农业产业基地。蓝莓基地中,一簇簇蓝莓如珍珠般缀满枝头,不仅点亮了田野,更点亮了生活——它为300余名本地居民提供了“家门口”的就业岗位,让丰收不仅是物质的回馈,更是人心的安稳。

土地集约化是草朗村农业生态旅游项目的根基。通过流转整合、严守耕地红线,零散田块汇成产业融合的广阔舞台。500亩轮作区内,水稻与油菜交替生长,研学实践、共享农庄、商业配套穿插其间,勾勒出“一线十二景”的农业文化长廊。

走进金湾台隆农业园的莲雾基地,又是另一番景象。果实如红灯笼般累累垂枝,在绿叶映衬下鲜艳欲滴,农人穿梭其间,动作轻快而熟练。平沙镇园林水果种植面积达1.3万余亩,四季果香不绝:春有桑葚与嘉宝果,夏现蓝莓伴凤梨,秋来芒果与番石榴,冬迎青枣和草莓……每一种果实,都是季节写给大地的情书。

斗门荣记果园里,荔枝甜香弥漫空气。农人们正将新采摘的荔枝修剪、打包、装箱,一派火热景象。今年,斗门区荔枝种植面积约2.1万亩,总产量高达4500吨。荔枝、龙眼、黄皮……这些岭南佳果不只甜蜜了舌尖,更充实了农民的笑脸。现代农业产业园里,科技赋能让传统农事焕发全新生机,谱写出一曲新时代的“五谷丰登”赞歌。

蔚蓝的万山群岛海域,波光潋滟,渔歌悠扬,呈现出一幅生动的“年年有余”景象。在这里,海洋不再是天堑,而是珠海人耕牧的蓝色沃野。

在桂山蜘洲岛海域,“格盛1号”海洋牧场装备巍然矗立。劲风疾浪中,无人机自平台腾空而起,精准地向3万立方米养殖水体投撒饲料,顷刻间章红鱼群争相跃出水面,银鳞闪耀如海上之花。

今年5月,现代化海洋牧场“标准海”样板区于万山隘洲海域正式投产。通过规模化、智能化养殖,预计年产海鱼2500多吨,年产值超过9000万元。科技赋能海洋牧场,让“望洋兴叹”变成“耕海收渔”,传统渔业正在经历一场深刻的蓝色革命。

白蕉海鲈作为珠海首个国家地理标志保护产品,肉质细嫩、营养丰富,是广东现代化海洋牧场当之无愧的“明星”。斗门区海鲈养殖面积超过3.9万亩,年产量占全国六成以上,是珠海农业一张闪亮的“金名片”。在“龙头企业+基地+渔户”产业模式的推动下,白蕉海鲈已形成集约化、标准化、品牌化的全产业链条,成为带动农民增收、推动乡村振兴的重要引擎。

乾务镇湾口村以水产养殖为主,养殖面积2678亩,主打鳗鱼与海鲈。该村引入20余家经验丰富的养殖主体和一家鳗鱼贸易公司,带动百余户村民养殖高端品种“天蓝鳗鱼”,90%产量出口日韩等国家。多年来,附近村庄养殖鳗鱼近8000亩,年均产量7000余吨,产值近10亿元。

莲洲镇福安村则是另一番水乡景致:水网纵横、鱼塘密布,南美白对虾、罗氏虾游弋其间。

从万山群岛到珠海西部乡村,现代海洋牧场和“年鱼经济”正蓬勃发展,“珠海渔牌”的海产品游向千家万户,成为百姓餐桌的鲜味保障。

从深海智能养殖平台“珠海琴”,到全球首艘水体自然交换型深远海养殖工船“湾区伶仃”号,一项项深远海“海工重器”不断刷新着海洋养殖的科技高度,也将珠海推向广东深海养殖装备规模的前列。

由珠海市海洋发展集团投资建设的伶仃牧场,采用“1+N”集群养殖模式,以1号平台为中控,2号、3号为养殖单元,配备30个重力式网箱,总养殖水体达24.5万立方米。这些装备不仅抵御风浪,更托起一座座“蓝色粮仓”,让深远海养殖成为稳产保供的支柱。

正值春耕季节,金湾区平沙镇“万亩方”水稻基地里,多台无人驾驶插秧机正开足马力抢种早稻,标志着珠海首个智慧无人农场试点正式启动。机械行走阡陌之间,身后是新秧如线,一片碧绿接天延展。

前进社区创新“盐田变良田”改造体系,融合土壤调理与精准施肥技术,系统性提升土地肥力。同步探索“耕地恢复+高附加值农产品生产”路径,引入青香优19香、南高系列大果蓝莓、胭脂红番石榴等优良品种,推动土地整治与产业增值有机结合,实现经济、社会、生态效益三重提升。

乾务镇湾口村通过标准化、科技化、品牌化“三化联动”,推动鳗鱼产业从“小而散”走向“大而强”,成为富民兴村的坚实支撑。推动56亩鳗鱼透明工厂加工基地落地,研发盘龙鳝、鳗鱼段、鳗鱼片等新产品,打造从养殖、吊水到深加工、销售的全产业链,进一步擦亮斗门鳗鱼的“金字招牌”。

“斗门荔枝甜过初恋!”镜头前,电台主播走进果园现场采摘、品尝、带货,“嗨购珠海”直播间屏幕上订单不断滚动,两小时内销售荔枝上千斤。今年5月,珠海市网信办主办、珠海传媒集团牵头启动“媒体助农·网络强村”计划,集中展销打通产销链路,提升斗门荔枝品牌知名度。活动累计销售荔枝超3000斤,销售额突破9万元,覆盖斗门、金湾12家企业。

从海岛到乡村,从渔港到田间,珠海通过“农业+文旅+文创”的创新发展模式,让农村变景区、农房变客房、产品变商品,走出一条独具特色的乡村振兴之路。

在“百千万工程”深入推进的浪潮下,返乡创业青年正成为珠海乡村振兴的鲜活力量。在金湾区红旗镇,“90后”青年刘俊杰与同学投资超百万元,将闲置仓库打造成集餐饮、文化、休闲于一体的“8号营地”,成为红旗镇闲置物业活化利用的示范项目。

万山镇东澳村探索出一条渔文旅深度融合的“海岛经济新模式”,突破传统渔业单一发展瓶颈,创新“休闲渔业+非遗文化+特色民宿”产业链。通过“民企注资+村集体入股”成立休闲渔业公司,将海洋资源转化为旅游资本;联动“三灶鹤舞”“英歌舞”等国家级非遗IP,打造“非遗+研学+旅游”场景,实现“生态颜值”与“经济价值”双提升。

高新区唐家古镇高标准建设珠海留学文化馆,规划布局“开路·与世界对话”“筑梦·向复兴出发”“传承留学文化·弘扬留学传统”三个专题展区,打造集文化交流、招商引资、招才引智于一体的综合平台,擦亮珠海“留学文化发源地”金字招牌。

9月2日,东澳岛南沙湾片区保障性租赁住房项目通过验收并正式投用,提供宿舍型保障房527套,可容纳1630人入住,完善海岛公共服务配套,有效满足从事海洋经济的新市民住房需求。

金湾艺术中心启用,斗门妇幼保健院新院建成,麒麟中学等一批优质教育资源落地……当文化场馆的灯光、手术室的无影灯、教室的智慧屏在西部次第亮起,照亮的不仅是地理意义上的西进之路,更是一条以公共服务均等化推进共同富裕的示范路径。

珠海持续强化人才要素,制定青年人才返乡创业扶持政策,开展“十大返乡创业青年”评选,深入推动“百会进百村”、“高校联区镇”、青年“繁星计划”、“创美庭院”巾帼行动等,为“百千万工程”注入源源不断的青春活力。

四幅年画,四种景致,共同绘就了珠海丰收节的绚丽长卷。在“百千万工程”的引领下,珠海正以科技为笔、生态为纸、奋斗为墨,书写着农业强、农村美、农民富的时代新篇。

中国农民丰收节

中国农民丰收节于2018年设立,时间为每年“秋分”,是首个在国家层面专门为农民设立的节日。设立“中国农民丰收节”,将极大调动起亿万农民的积极性、主动性、创造性,提升农民的荣誉感、幸福感、获得感。举办“中国农民丰收节”活动,可以展示农村改革发展的巨大成就,同时体现中国自古以来以农为本的传统。

2025年“中国农民丰收节”主题为“庆农业丰收 享美好生活”。

数说“兴农”

今年8月,珠海发布“海上新基建”项目清单,涵盖108个重点项目,总投资额达1100亿元。其中已签约项目65个,投资292亿元;意向项目投资额达808亿元。

珠海全域土地综合整治成效显著,截至目前,全市农用地整治目标任务完成率达152.24%。

截至目前,珠海整治提升农房风貌719栋,在全省率先成立市场化镇村农房托管运营机构,累计推动农房托管运营224宗,成功盘活750宗,带动村民增收900多万元。

市政府工作报告提出:今年建设森林乡村3个、绿美古树乡村2个、绿美红色乡村2个。打造3条绿美碧带,建设3个幸福河湖。新建改建14个社区公园、口袋公园,新建生态蓝绿廊道20公里。

“百千万工程”典型村培育建设,是广东推动城乡区域协调发展的重要抓手。本次活动将公布十大典型村培育建设案例,展示珠海乡村振兴的实践成果和鲜活样板,激励更多乡村立足实际、大胆创新,走出一条具有本地特色、可持续的振兴之路。

在金湾区红旗镇,三板村与沙脊村毗邻相连,两村以“水”为核心纽带,循着三板村“打底色、挖特色、增亮色”与沙脊村“以水为媒、以院承载”的协同思路,打破传统渔村“靠水吃水”的被动局面,实现从“沉寂渔村”到“网红水乡”的美丽蜕变,走出一条水乡振兴新路径,持续释放生态与经济交融的“水乡动能”。

金湾区三灶镇中心村秉持“政府搭台、村社唱戏、企业帮扶、村民受益”宗旨,创新探索国企、民企、村集体“三企联动”模式,盘活古村、沙滩、农田等特色资源,成功走出一条农文旅深度融合的乡村振兴之路,形成可复制、可推广的“中心村模式”。2024年,该村农文旅业态年营收超千万元,解决超100名村民就业,实现社会效益与经济效益双丰收。

金湾区平沙镇前进社区地处平沙镇西南,农用地面积约10900亩。这个典型的农业社区种植了水稻、莲藕、蓝莓等作物,并养殖四大家鱼、罗非鱼、澳洲蓝龙虾、马友鱼等水产品。辖区内有海皮沟步道、平沙镇党建示范基地、莲藕种植示范基地等农旅资源。

斗门区斗门镇上洲村、下洲村,隔虎跳门水道相望。近年来,两村从“基础整治”到“产业造血”再到“治理提效”,打造出“环境美、产业兴、治理优、村民富”的和美乡村样板,先后获评珠海市农村人居环境整治先进单位、广东省美丽庭院村等称号。

斗门区井岸镇草朗村、乾务镇夏村村作为全省首批“百千万工程”典型村,立足城郊毗邻产业园区,生态与土地资源富集的独特优势,以“土地集约+村企共建”打破要素困局、以“产业造血+长效增收”提振发展动能、以“文化赋能+数字治理”强化治理根基,系统性破解城郊乡村“地散、钱少、业弱、治难”难题,形成可复制可推广的城郊型乡村振兴模式。

斗门区乾务镇湾口村,坐拥珠江口咸淡水交汇的独特生态禀赋,村域面积2.6平方公里,既是省级生态示范村,更凭借“天蓝鳗鱼”特色产业获评全国“一村一品”(鳗鱼)示范村镇。2024年,以湾口村为核心的“斗门鳗鱼”入选全国名特优新农产品名录,年产值近10亿元,走出一条资源禀赋转化为产业优势的乡村振兴之路。

从斑驳老宅到精品民宿、从荒废农地到四季花海、从寂寥古村到文旅热土……高新区会同村通过活化利用古祠堂及现有乡村元素、深挖文旅资源,还原、丰富、重塑文化消费场景,推动珠海“近代第一村”焕发活力。目前,会同社区已成为展示珠海乡村振兴成果的重要窗口,跻身“广东省文化和旅游特色村”行列。

高新区唐家社区坚持保护与创新并重、传统与现代融合,以唐家古镇为核心,推动历史文化街区活化与文商旅深度融合,走出一条高质量发展新路。该社区先后获得“广东省最美志愿服务社区”“广东省宜居社区(四星级)”“第六批广东省家庭文明建设示范点”等19项省市级荣誉,成为珠海文化传承与创新发展的亮丽名片。

近年来,万山区桂山村融合红色文化、海洋资源与客家传统,走出一条传承红色基因、推动产业融合、实现强村富民的特色振兴之路。该村依托得天独厚的区位优势和深厚的红色底蕴,重点发展休闲渔业、红色旅游与民宿经济,2023年11月入选广东省“百千万工程”首批典型县镇村,先后获评全国乡村治理示范村、省文化旅游特色村。

万山区东澳村、外伶仃村以党建为引领,充分发挥党员先锋模范作用,准确把握海岛独具特色的产业发展优势,从休闲渔业、非遗文化、特色民宿三方面入手吸引八方来客,以海岛旅游“一业兴”带动“百业旺”,成为打造“百千万工程”海岛新样板的成功范例。2023年,两个村双双入选省“百千万工程”首批典型村,2024年又同时入选省乡村振兴示范村创建名单(第一批),外伶仃村获评第四批省文化和旅游特色村。

珠海传媒集团AIGC工作室文字:AI生成 图片:钟凡 张洲 梁冠贤 朱文 AI生成 视频:李梅容 编辑:李梅容 责任编辑:叶维佳

-我已经到底线啦-

暂时没有评论